- +1

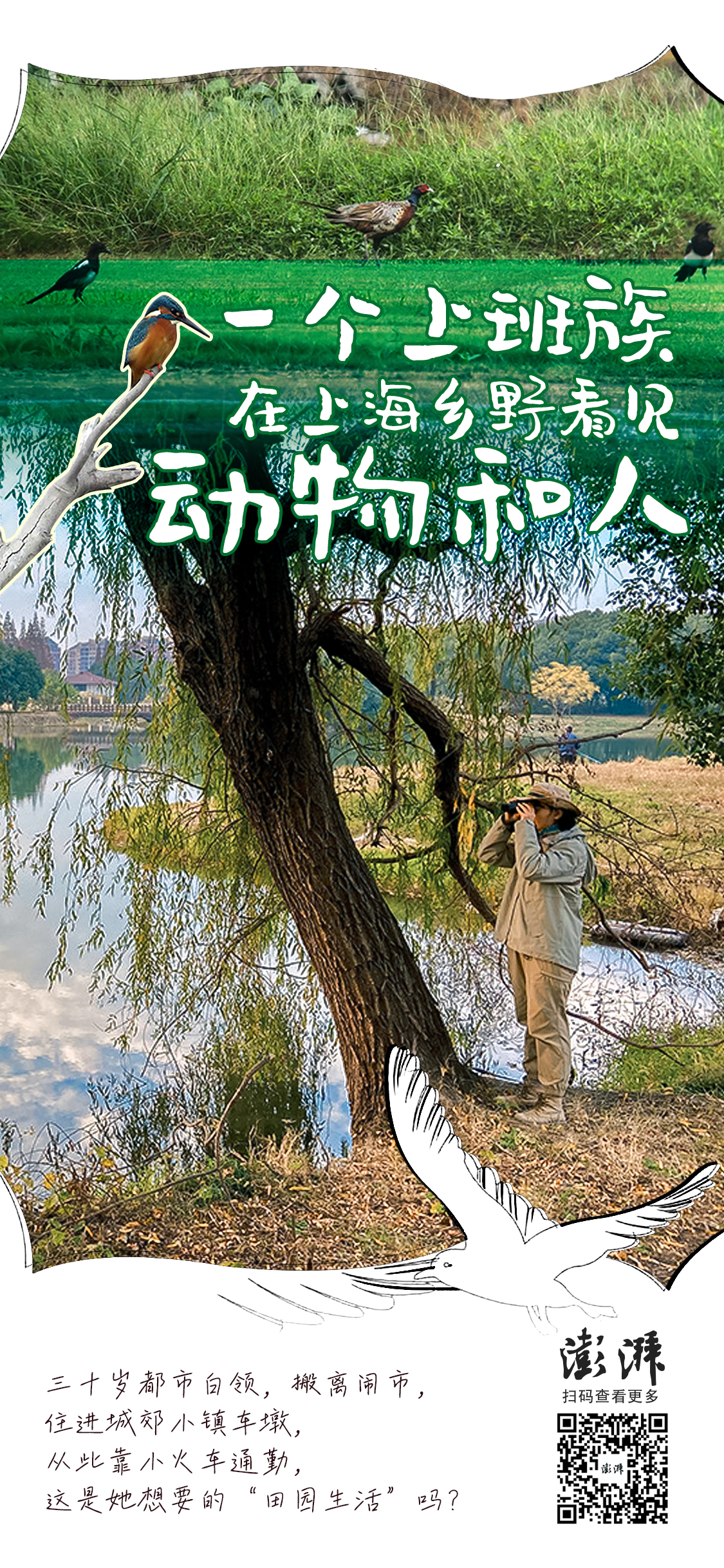

鉆林子、翻墻頭、火車通勤,一個上班族在上海鄉野看見動物和人

上海白領,住在城郊,坐火車通勤,周末在野地里溜達,賞花觀鳥也看人——我在《車墩墩野事記》的新書分享會上認識了周穎琪。

車墩,上海市西南郊的小鎮。周穎琪住在車墩鎮的邊緣,和村子隔一條馬路。在她的描述里,這里有116種鳥類、95種春季野花、無處不在的釣魚佬,空地上的“廢舊家具展”是養蜂人專門收集的蜂箱,林地里被丟棄的充氣娃娃“哇”地叫過一聲,江邊有滿地紅牛罐的“賭場遺址”,6年的郊野生活讓她意識到“狗起來了,才真正成為了一個人”。

這一切勾起了我的好奇心。

白浪 設計

翠鳥、雜草地和狗頭

12月9日,一個溫暖的周六,我們在車墩火車站見面。動車行駛了34分鐘,便從市區抵達車墩,比我想象的更快些,一同下車的多是大包小包的中年人。

周穎琪短發齊劉海,和她的簡筆畫頭像一樣,沖鋒衣、底子磨薄了的靴子、望遠鏡和相機是周末出門標配。沒什么寒暄,我們直奔目的地。

8:40,外環以外,村里在放炮。開闊的草坪地(種草皮的地)上落了許多蘿藦種子,毛毛上還沾著露水。灰不溜秋的黃腹鷚飛過天空,幾只黑白色的白鹡鸰在荒草地上雀躍,遠處,一只紅隼嚇得喜鵲驚飛,小麻雀們卻試圖驅趕這只小型猛禽。

周穎琪舉著望遠鏡講述鳥況,而我看到的,只是有鳥飛過去。

翠鳥 周穎琪 圖

漫步至河邊,隱隱有翠鳥叫。周穎琪掃視一圈發現了它的身影,把望遠鏡遞給我,“前面菜地做了一排小籬笆,籬笆最左邊那一根朝左斜出來的枝,頭頂上站了一只翠鳥。”我透過望遠鏡搜尋,愣是沒找到。

她讓我站到正對著翠鳥的位置,直直地從地上開始上移望遠鏡,一只翠鳥赫然出現在視野中央,小小的,嘴細長,藍綠色十分顯眼,我內心驚嘆并感到“太眼瞎了”。

不一會兒,翠鳥飛到河對岸的枝上,一旦鎖定目標,不用望遠鏡也能輕松找到,它背對我們,認真地關注著水面,背中央的藍色比兩側更加鮮亮。翠鳥飛走后,我們靠近它剛才的落腳點,依稀有些白色糞便落在樹枝和地上。

深入匯橋村,大白菜、上海青、青蘿卜在地里種得整整齊齊,衣服和腌菜晾在健身設施上,臺階延伸到水邊方便居民洗涮,盡管河水混濁。一只狗盯上了我們,周穎琪問:“你怕狗嗎?”“怕。”“我們離它稍微遠一點,這里的狗很兇的。”說著,她朝狗“汪”了一聲。

匯橋村,住宅墻面鑲嵌了馬賽克磚。澎湃新聞記者 陳悅 圖

靠近一處住宅時,因為是“別人的房子,不太好在跟前一個勁兒盯著”,她提前拉住我,“這家的馬賽克磚我很喜歡,一對燕子,還有一些花磚圖案。他們屋檐底下有燕子巢,我們過去的時候看一眼,就不懟在人家跟前看。”我們若無其事地走過去,偷瞄了一眼,可惜屋檐下的燕子窩已經不見了。

不過,我們在旁邊的樹上發現了喜鵲窩——一個大且講究的鳥巢。喜鵲的房子分好幾層,外層粗樹枝用來遮風擋雨,側面有一個入口,進去后是碗形泥巴層,再往里墊了些干草、羽毛等柔軟的東西,很舒服,喜鵲一般用一年就拋棄了,然后被其他鳥兒繼續利用。

匯橋村邊緣是大片的雜草地,田菁長得比人還高,蘆葦、狗尾巴草夾雜其中,苘麻的果實一搖晃就掉出來許多蟲子,入侵植物鬼針草伺機蹭到路人的衣服上。

這里曾是一片北美楓香林,深秋應該是葉子最紅時。周穎琪曾在林下一次性發現三個猛禽作案現場,通常,猛禽抓住一只鳥后,會在樹上找一個落腳點,把獵物身上的羽毛一根根拔下來,然后吃肉,地面上落的一堆毛便是作案證據。

車墩鎮的許多經濟林在近年消失,有的還田,有的還沒來得及利用。這塊林地在今年年初被扒掉,過了一個多雨的夏天,雜草占領每一寸土地。純色山鷦鶯的叫聲隱隱傳來,幾只灰頭鹀飛竄,棕頭鴉雀在覓食,密密的灌木叢對它們來說很安全。

雜草地邊緣,貨運列車駛過。澎湃新聞記者 陳悅 圖

沿著種菜人開辟出來的路,跨過幾個溝,我們逐步靠近貨運鐵路的有砟軌道。一聲鳴笛,火車轟隆隆駛過。“快運專列,您的快遞正在派送中。”周穎琪開始“畫外音”解說,一趟車運多種不同的東西,裝在罐子里的應該是化工廠的東西,紅色車廂里裝的是汽車,集裝箱里是大宗貨物,這里還會有中歐班列的貨物經過。

鐵軌附近,她留意到蚯蚓糞,“蚯蚓吃了土,攪和攪和再排出來,就這種小泥塊,還帶紋路的。”沒走幾步,她又發現黃鼠狼糞便,里面摻著很多毛發,“我前一陣子看資料說,它會在自己的洞穴不遠處排便,所以它的巢穴在哪里呢?”順手撿起一根秸稈,一條細長的馬陸在蠕動,“這種東西放在外面,都會變成蟲蟲們的家。”看見糞便、朽木、各種小洞,她忍不住湊上去。

在車墩鎮開放休閑林地,周穎琪發現了疑似狗的頭蓋骨。澎湃新聞記者 陳悅 圖

林地里插著“禁止張網捕鳥”的牌子。 澎湃新聞記者 陳悅 圖

在車墩鎮開放休閑林地,一個個池杉的呼吸根從土里冒出來,落葉滿地,鳥嗑碎的果實砸在地上,摸起來還有黏黏的汁液。“禁止張網捕鳥”的標牌插在地里。一塊骨頭在落葉間隙裸露出來,周穎琪來了興趣,用小樹枝撥開雜物,“好像是狗的頭蓋骨”,還保留著多顆牙齒。她有些心動,家里也有狗頭,但缺了犬牙。

短暫糾結后,“算了我不要了,這種骨頭有腔體,也是蟲子們過冬的地方。家里有一個我就不過度撿了。”她翻轉頭骨從不同角度拍照片,“狗的嗅覺很發達,所以它的鼻腔會很長,這個鼻腔應該也算挺長的,我有點拿不準,回去翻翻圖鑒。”然后又把狗頭埋進了落葉里。

釣魚人在黃浦江邊釣魚。澎湃新聞記者 陳悅 圖

早到的春天和運砂船

得勝村附近,黃浦江上漂著許多水葫蘆,釣魚佬在甩竿,沙蠶和餌料換來了野生鱸魚,一些小魚會被丟棄在岸上,遠眺可見鷺和鷗。“鷗來得好早,以往要等一二月份。今年我們鳥友群里都是各種反常的‘妖怪’鳥訊,天氣不太正常。”周穎琪說。

寶蓋草 周穎琪 圖

亂了陣腳的還有花。沿途遇到小花,她就蹲下來仔細識別,薺菜、寶蓋草、蔊菜、紫花地丁,這些屬于春天的花兒似乎都迷糊了,在溫暖的12月初就開放,連黃粉蝶都活躍起來。

西邊是松浦大橋,火車從鋼架橋上走。東邊是一個漏斗狀水塔,“倒錐殼水塔”,周穎琪特地搜過一些技術型論文,“水塔我還挺喜歡的,就想知道它們為什么有那么多形狀”。

我們繞到廢棄的松浦隆碼頭,這兒原本有砂石廠,砂石運過來之后直接加工,后來應水源保護地要求,污染企業撤離,碼頭荒廢種上了菜。一些船只仍喜歡停泊于此。

運砂船。澎湃新聞記者 陳悅 圖

近水平臺上保留了系船柱,一艘運砂船把粗繩綁在上面,緊靠岸邊。我們好奇地登上了船,一個50歲左右的女人和鄰船的人在聊天,看到陌生人登船見怪不怪,只叮囑了句“我們船隨時要走的”。

船上儼然一個家,客廳里有家具,船尾幾個鐵皮桶種著菜,衣服和臘肉晾在一邊。這艘船運水泥,鄰船運沙。女人來自安徽宣城,常年在長江上漂,一年到頭除了過年幾乎不上岸。船上5個人,夜里也在開船,前方碼頭有船在卸貨,等碼頭空出來他們就走了。

女人說,她小時候在岸上生活,父母是搞水泥船的,她長大了才跟著上船。如今船就是家,投入的錢太多了,賣掉虧本,上岸也沒事情干,不過“我兒子討飯都不會讓他搞船了”。

貨運輪船來來往往,中間有“大肚子”的裝砂石,集裝箱運的是大宗貨物,吃水深的顯然裝了不少貨,船尾舵葉都露出來的可能是空載航行,舵葉一動就可以轉向。

聊天的工夫,船漂離了岸邊,綁著系船柱的繩子已經繃緊。我們估摸著船與岸的距離,跨過去有點懸,只好向剛才聊天的女人借梯子,架在船岸之間,高差不大,傾角約摸30°,四肢“著梯”爬上了岸。

鐵路、水塔、船舶,甚至是鄉村廁屋,都是周穎琪感興趣的。“火車、水閘這些,看到可能沒什么情感共鳴,不像小貓小鳥漂亮又可愛。它們的樂趣在于一些原理,比如一個船閘是如何運作的,每個裝置有什么作用,又比如火車軌道為什么分有砟、無砟,從這里面能得到一些樂趣。”了解的方式是翻圖鑒和科普書,上網檢索,“書是個好東西”。

農宅外墻畫了“佘山深坑酒店”,現已褪色。 周穎琪 圖

在有馬蜂窩的地方安家

周穎琪腦海里有一幅地圖,哪個路段路殺(動物被壓死在人類的道路上)嚴重,哪兒在拆房子,誰家房屋外立面畫了“佘山深坑酒店”,哪片林子已經還田,哪個路口可能買到吊爐燒餅……她一步步認真地探索過這些地方。

路上忽然濃煙彌漫,噼里啪啦的秸稈焚燒聲,近半個莊稼地燒得焦黑,大火燃燒旺盛。大多數秋收后的稻田,機器打碎的秸稈就堆在地里,等明年6月重新灌水插秧。燒秸稈的偶爾也有,待執法人員趕來差不多已經燒完了。

經過長溇村,樹上綁著房屋出租廣告。周穎琪說,這是車墩鎮最大的一個村,有不少租戶,都是打工人,房子差點的月租四五百塊錢,好點的七八百塊錢,租客大多是在附近工廠上班、承包種地或者開網約車的。

廣泛而細致的鄉野觀察,從何而起?她說:“觀鳥之后,這種觀察習慣蔓延到生活的方方面面。”看蟲、看花、看星星,再去看車、看船、看人、看社區,“身邊的萬物都可以觀察,萬物其實都挺有趣的。”

作為圖書編輯,周穎琪在2015年策劃引入了一套日本版畫動物繪本,時年80歲的版畫家手島圭三郎從未離開北海道,一直在創作那里原始森林里的野生動物。帶著好奇,她在2016年春節獨自前往北海道,拜訪了作者,看到了長尾林鸮、丹頂鶴、灰背鷗和至今仍是“夢中情鳥”的虎頭海雕。

此前不太關注野生動物的周穎琪發現一個新世界,“我們平時看到的鳥可能會灰不溜秋或者小小的,看不清楚什么細節,只需要一個簡單的雙筒望遠鏡,你可能看到的就是完全不一樣的東西,它的顏色,斑紋,嘴的形狀,長腿、短腿、不同顏色的腿。”

有次去金山觀鳥,火車途經車墩站,她看到一些房子、樹林和稻田,覺得這地方不錯,臨時起意下了車。火車站對面有一片圍起來的荒地,雜草叢生,圍墻不知被誰破了一個大口子,人們進去釣魚、散步,燕子貼著水面飛來飛去,每個釣魚人的桶里都有好多魚,“我覺得離自然特別近,應該是個好地方。”

挑選了一處門口樹上掛著馬蜂窩的房子,這樣就可以站在窗邊觀察了。2018年元旦,她搬到車墩鎮。

周穎琪有時早起趕火車,圖為清晨的車墩站。 周穎琪 圖

工作日要進市區,火車轉地鐵的通勤時間大約1小時10分鐘,早上動車上有些擁擠,大家各自找空間站著,晚上從始發站出發,說不定能搶到座位。如果趕時間就跑起來,“保證每天都運動”。編輯工作是她喜歡的,但“雜事多,說起來每件事都不大,但卻占據超多的精力和時間”,朝九晚六,盡量不加班。

她覺得,擁有熱愛對工作有益,還在公司搞了自然觀察社,每周五先觀鳥后上班。為此,她周五要搭乘6:18的火車,和同事在植物園集合,看1小時15分鐘的鳥,然后9點前上班打卡。社團成員有20個人,但每次參與活動的只有四五六個人,畢竟“早起對打工人挑戰很大”。

周末,她就騎車或走路在外面晃蕩一上午,中午回家吃飯,下午最太陽最毒的時候休息,傍晚再出門溜達。她喜歡自己一個人待著,鉆樹林、翻墻頭、看動物,五感打開、聚精會神地關注著周圍的一切,有時搞得灰頭土臉。

雉雞(中間)和喜鵲走過田野。 周穎琪 圖

搬離都市,找到歸屬感

村里四季有鳥事,雉雞是春天的背景音,膽小容易被路人嚇飛,求偶又促使它不斷“咯咯”叫;稻田翻耕的時候,牛背鷺、八哥就圍著挖掘機轉,機器有時會從土里翻出些好吃的;秋天,黃鹡鸰摻著一些白鹡鸰、理氏鷚、黃腹鷚光顧大草坪,環境單一的草坪這時候才熱鬧起來;當天上響起“嗶嗶嗶”的聲音,斑鶇回來了,冬天幾百只大群都藏在香樟林里。

周穎琪有1000多度的近視加散光,但似乎什么也沒錯過,聽鳥鳴就能判斷出大概,風吹草動便舉起望遠鏡。

剛到車墩,她有些戒心,外出總是用帽子和魔術巾把自己裹得嚴實,看到有人進林地就躲起來,用望遠鏡看到人走了再出來。她也不關心人的事,只關心鳥。

但人與人的交集在鄉下在所難免,商店、餐館里的顧客和老板都是周圍社區的鄰居,“孩子上學了嗎”“面好不好吃”,她開始寒暄,發現很多有意思的故事,以及充滿多樣性的人。

她想拋開城市生活的文明規則,“像野狗一樣活著”,“城市里的規則、成見非常多,標簽也很多,一個無意的行為可能就被貼上標簽劃分人群,不是說那些有什么問題,而是把這些標簽放下后,再去看人肯定是不一樣的。”

沿路經過許多經濟林和稻田,周穎琪感慨這片、那片林子以前常去鉆,現在封起來或還耕了。“鄉下的發展節奏比城里慢很多,但確實在變化。今年在某個地方看到什么東西,明年環境可能就完全變了。”

彎嘴濱鷸在魚塘“吃飯”。 周穎琪 圖

一個新開發的魚塘,承包人放水養殖魚、蝦、蟹、黃鱔,還拉一個橫幅“供貨燒烤店,歡迎聯系”,并印上手機號。魚塘弄好不到2個月,趕上春天遷徙鳥過境,一堆鳥不知從哪兒冒出來,連彎嘴濱鷸等喜歡在灘涂濕地活動的鳥也發現了這個“大食堂”,每只鳥都忙著吃,頭都不愿從水里拿出來。魚塘老板自然是不開心的,盛況過去沒幾個星期,池塘里的水抽干了,翻了地,重新種了稻子,今年秋天已然是一片金燦燦的稻田。

在她看來,城市生活的人會有一種錯覺,通過計劃或努力,大部分事情都能按照我們所預期的來進行。比如地鐵都是有時間的,可據此安排出行,如果出現失誤還可以投訴。觀鳥不一樣,鳥是自由的,它可以任何時間出現在任何地方,其實世界原本就是不可掌控的。

在車墩生活和探索了6年,記錄過100多種鳥,熟悉村與村之間的每條道路,我好奇她還有新鮮感嗎?

她說,觀鳥有集郵一樣的樂趣,但除了鳥本身,發現鳥的季節、時辰,或大或小的地點,鳥在做什么,取食、育雛、搭窩,或者吃什么東西都可以觀察,而這些又導向為什么,“觀察之后有無窮無盡的問題可以提出來,然后繼續觀察去猜想、驗證,普通愛好者沒有什么太科學的驗證,基本上是瞎猜,但也很有樂趣。觀察人和社區也是一樣的,在外面逛的時候常常還是會有驚喜。”

11月,她在松南郊野公園發現了斑姬啄木鳥,車墩記錄又“加新”(發現新的鳥類)。這種鳥喜歡竹林環境,在浙江及其以南地區多見,上海少有,但上海植物園有比較穩定的記錄。周穎琪鉆進了公園的樟樹林深處,那里種了幾小叢竹子,規模不大,沒想到斑姬啄木鳥就在那兒,“即便是知道的環境,還是有沒有觸及到的角落。”

細碎的小事物在她眼里有很多樂趣,她打了個比方,像吃東西一樣,重辣重油讓口味變鈍;換成清淡的,細細品嘗也能感受到豐富味道,感官的敏感細膩會慢慢回來。比如城市綠化帶的花,鮮艷大朵,視覺刺激強,看久了也許瞧不上野花,小瞇瞇的,不仔細都看不到,所以野花常常被除掉。如果能彎下腰看,小野花的形狀、顏色和果實也很漂亮,給人淡淡的刺激。遇到陌生的花兒,她總是蹲下觀察、拍照,回去慢慢研究。

關于車墩鎮的實際生活,周穎琪沒有期待很多,有人有社區,就有買賣,基本生活所需都能滿足。街上開了全家便利店就是社區大新聞,火車站斜對面的麥當勞也即將開業,商業發展的速度甚至讓她驚嘆。

她住的新社區有干洗店、美容店、洗車店、餐館、超市,如果往老社區走,那邊是進出口加工區,打工、做生意的人多,買東西性價比更高,晚上還有喝酒擼串的地方。她剛搬來的時候,車墩宣傳的是工業重鎮,現在風向變了,要打造影視小鎮。

飛機不斷從我們頭頂飛過,周穎琪說,虹橋機場的飛機在不同季節有不同航道,這個季節會經過車墩,她倒也不覺得吵,反而好奇航道是如何安排的。以前住在市區,夜間路上有車、道路施工,都讓她感到煩躁。

變化的可能是心境。“現在,我確實把這里當成了自己的家。”她說,用腳步探索過每個小樹林,熟悉里面的小路,知道里面發生過什么,這種感情的分量是不一樣的,她找到了歸屬感。

發現自己的“公園”

返回市區前,我想看看那個最初吸引周穎琪的荒地。場地被圍上了,前往途中,她向我分享了一些進入策略——

“大門口有保安,我每次自己去都會被攔,‘唉,干什么的,這里不讓進’,可能因為我是女的,小獅子(周穎琪丈夫)進去跑步、逗狗,他就不會管。”

“假裝去里面的燒烤店也可以,最好是開車進去,我在里面吃過兩次飯。我們或許可以去試試,得把望遠鏡、相機收起來,顯得像是吃飯的。”

“里面有很多釣魚佬,他們沒有被管,我問過他們,有個是給保安遞過煙的。我們有沒有必要搞包煙?”

第四種辦法很快出現,一個梯子明目張膽地擺在人行道上,就在圍墻下。“這是種菜阿姨擺的,墻內外都有梯子,她下班(種完菜)以后就會把梯子帶走。”

我爬上梯子坐到墻頭,轉身向馬路上看了一眼,一對母子經過但沒人看我。墻內果然是一溜溜整齊的綠葉菜,兩個種菜人正站在田邊聊天。

穿過空蕩的廢屋——門口可以瞥見地上的衛生紙,“大家都是在這里上廁所”——分明來到一個大公園。草色枯黃,但湖泊巨大、清澈,倒映著天光,環湖的每個方位都有釣魚人,彼此隔著一段距離,互不干擾。

“這里原來有很多別墅,違建,今年拆掉了。”周穎琪說,“以前這里住著一個釘子戶,每天帶著七八條狗遛彎,他說,他覺得這里就是天堂。”

沙子小洞下面曾經藏著蟻獅。 澎湃新聞記者 陳悅 攝

河邊的綠漆建筑里,一小片散沙上留下了人、鳥和貓的腳印,不過仍能清楚看見許多凹陷小洞。每個小洞下面都曾經藏著蟻獅,它們擅長在沙地里挖掘陷阱,主要以螞蟻為食。

周穎琪沒親眼見過,但她之前帶朋友夜觀昆蟲,就在這幢建筑門口,朋友從褲子上抓起了蟻獅的成蟲——蟻蛉。“每次來這片沙子都有變化,這個顯然是附近哪里施工,剩點料撒在這里了,就這么一小片,養活了一些很少見的昆蟲。”

“大公園”里有華南兔、刺猬等,夜里比較活躍;每年都有一只或兩只骨頂雞穩定地在湖里越冬,數量從沒超過三個;岸邊的樹干被蛀蝕得厲害,蛀洞里會長出銀絲草菇,和人類吃的草菇是親戚。

朝著夕陽的方向,河邊有段土岸比水面高出來一截,翠鳥曾在那兒打洞。周穎琪觀察過翠鳥一家,鳥爸鳥媽回來先在門口站會兒崗,確認安全后,輪流飛到洞里喂小鳥。然而,她也見過小鳥從洞里掉出來,撲通落水,爸媽就在旁邊看著無動于衷,“我當時很震驚,我想它們是不是要淘汰一些弱病殘幼鳥”。

一只烏梢蛇曾在湖里游泳,“得有三米多,老長了。它抬著頭,身體漂在水面上,游得特別快”,周穎琪看著它從湖中心游到岸上,鉆進一個洞里,露出些尾巴在外面,一條狗追過來,蛇便躲起來消失了。

如果沒有來車墩,她的生活狀態、興趣愛好會有所不同嗎?

周穎琪在湖邊搜尋鳥的身影。澎湃新聞記者 陳悅 圖

搬來車墩前,周穎琪住在普陀區曹楊社區,那時她在上海的綠化地圖里找到了自己的秘密基地。騎車半個多小時,普陀區和嘉定區交界的高壓線塔下有樹林和小池塘,這種地塊不好建高樓,便保留了一點自然。

小池塘直徑10來米,夏季豐水期,水里有黑水雞、磯鷸,還有翠鳥來捕魚,白腰文鳥、棕頭鴉雀則躲在蘆葦叢里;秋天枯水期,鳥兒就不見了。旁邊是新槎浦(河),運砂船來來往往,經常有船泊在附近,船上的人可能會下來補充物資、休息。

“我在這個所謂的秘密基地度過了非常多的時光,這種身邊就有綠地的感覺給我留下了深刻印象。”周穎琪說,有次她在池塘邊的柳樹上發現一塊木牌,寫著“老卵時代公園”,看起來有人和她一樣喜歡這個地方。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司