- +1

紀念︱“治史唯真”陳鐵健

癸卯初冬,陳鐵健先生走了。晚年他旅居瓊島五指山,年雖耄耋,然他常年手持羊毫,寫得一手好字,筆力不減,我總以為人倚山居則為“仙”,百歲無礙。三月前,還在整理著他的“九十文錄”的書稿,走得太急促了,不想麻煩他人,走得又那么靜悄無聲……從他所在單位治喪小組發出的訃告得知:“中國社會科學院近代史所研究員,享受國務院政府特殊津貼專家、退休干部陳鐵健同志,因病醫治無效,于2023年11月23日7時在北京逝世,享年89歲。”一個對瞿秋白研究有著不可替代、獨特貢獻的標志性大家突然撒手而去,是對瞿秋白研究的重大損失,不可估量!真是讓人傷到心了,只能北向京城,欲哭無淚,泣不成聲了!

提起陳鐵健的名字,在20世紀70年代末可謂如雷貫耳。瞿秋白因寫了獄中遺言《多余的話》,在“文革”中被打成“叛徒”。粉碎“四人幫”后,黨的十一屆三中全會帶來了偉大的歷史轉折,陳鐵健“站在政治與學術的交叉點上,以堅持馬列主義唯物史觀的勇氣和膽魄,率先豎起了科學研究瞿秋白的大旗”,在中國社會科學院出版的《歷史研究》1979年第3期上,發表了他的《重評〈多余的話〉》,闡明該文“光輝是主要的,灰暗是次要的”論說,頓時嘩然。當時瞿秋白尚未平反,仍是學術禁區,百余篇討論文章,一時成為熱點,既有針鋒相對的批判文章,同時也贏得了茅盾、丁玲等歷史見證人的交口贊譽:“持論極公正。”

1979年5月,陳鐵健被中共中央紀律檢查委員會借到中紀委第八組,參加瞿秋白被捕就義問題的復查工作。在這段時間里,他隨復查組赴上海、常州、南京、杭州等地訪問,走訪了茅盾、丁玲、陸定一、周揚、劉英、蕭三、羅章龍等同時代人。在上海分別召開了由老革命和學者參加的兩個座談會。訪問了宋希濂等所有與瞿案有關的人員;秦城獄審戚本禹,遍讀公安部從1954年至1964年間辦理瞿案的全部卷宗,最后他執筆起草了1980年10月19日中共中央辦公廳所轉發的中紀委《關于瞿秋白同志被捕問題的復查報告》,指出《多余的話》:“一沒有出賣黨和同志;二沒有攻擊馬克思主義、共產主義;三沒有吹捧國民黨;四沒有向敵人求饒、乞求不死的任何內容。”“把《多余的話》作為瞿秋白同志叛變投敵的根據,是不能成立的。”瞿秋白終于平反昭雪,中組部撥款,重修八寶山在“文革”中被砸的“瞿秋白同志之墓”。

《重評〈多余的話〉》是陳鐵健沖破禁區、研究瞿秋白的奠基之作,也是瞿秋白研究史上的里程碑;《瞿秋白同志被捕問題的復查報告》為黨中央替瞿秋白平反,提供了確鑿可信的證據,功不可沒!查閱密檔,遍訪親歷者,1981年參與編輯14卷《瞿秋白文集》,堅實可信的史料,為他撰寫“瞿秋白傳”夯下了牢固的基石。《瞿秋白傳》的問世,“標志著瞿秋白研究進入全面、系統、綜合開發的新階段”。由此而奠定了他在瞿秋白研究史上獨特的地位。秉筆直書,治史唯真,30余年來,他一直是我非常敬重的一位大學者。

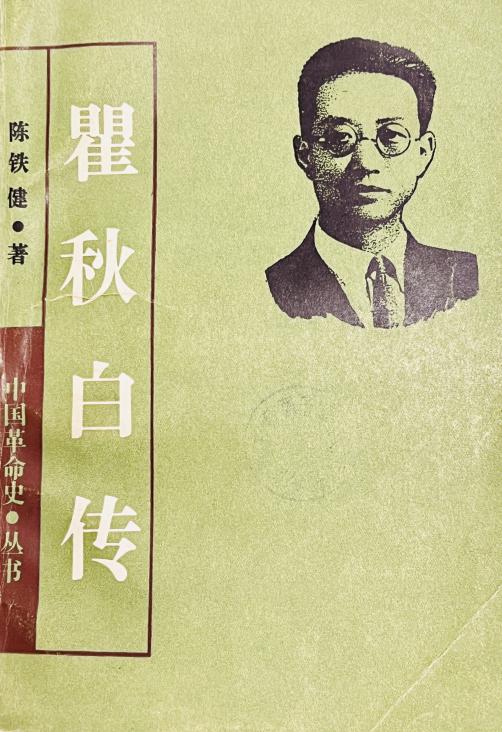

陳鐵健著《瞿秋白傳》,上海人民出版社1986年版

1987年,我調到瞿秋白紀念館任職,第一本讀的書就是陳鐵健著《瞿秋白傳》(上海人民出版社1986年版,該書1995年更名為《從書生到領袖瞿秋白》重印,2009年修訂,由紅旗出版社再版)。它可謂“師”,引導我學習、了解、思考,逐漸進入瞿秋白和他那個時代。正如“傳”中所說,瞿秋白“精神品德之純粹,人格操守之高潔,都已達到了那個時代的高峰。他屬于這樣的人,光明磊落,毫無矯飾,風骨挺拔,神采俊秀,使人望之俗念俱消,油然生敬慕之情”。

2021年6月,陳鐵健先生(左)與作者在常州瞿秋白故居合影

我與他初次見面是在1989年10月,全國紀念瞿秋白誕辰90周年學術討論會上。這次會議由溫濟澤領銜發起,陳先生參與籌備,征集論文,紀念館承擔了在會議期間的秘書處工作,并根據他的建議,向全國知名書畫家沈鵬、趙樸初、華君武、謝稚柳等募征150余幅書畫,會議期間舉辦了紀念瞿秋白誕辰90周年書畫展。他竟然安排我作大會發言,真是受寵若驚。以后,他支持在常州成立瞿秋白研究會,館里編輯出版《瞿秋白研究》(年刊)和編印《瞿秋白研究信息》都離不開他的支持和點撥。提到研究,他總是說,“你掌握多少資料,就說多少話”“史學重實證,把事情真相搞清楚,再下結論”“以論帶史不可取”“研究切勿炒冷飯”……點點滴滴,教益良多。退休后,總是收到他惠贈的新書《尋真無悔》《治史唯真》等,交誼深邃,亦可謂亦師亦友了。

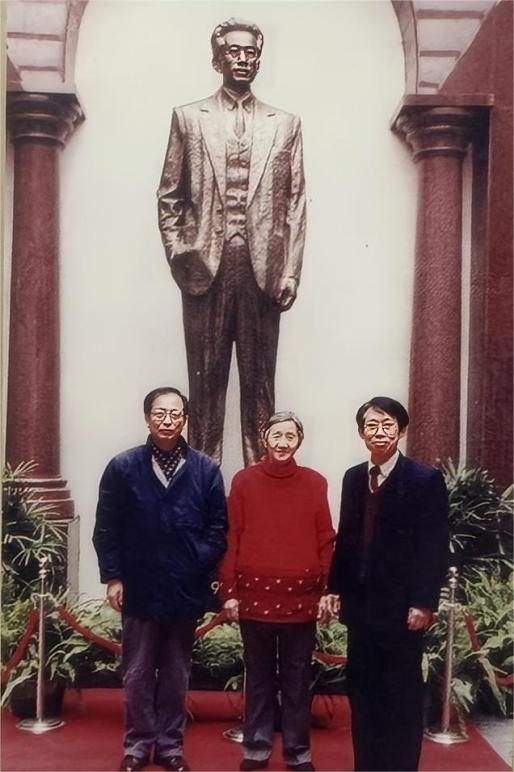

1999年1月瞿秋白紀念館新館落成之日,秋白女兒瞿獨伊(中)、陳鐵健先生(左)與作者(右)合影

陳先生1934年生于黑龍江安達。個子不高,在他身上不見東北漢子的粗獷和豪放,盡顯祖籍紹興江南才子的風采。內斂的他總是笑容多于言語,溫和儒雅,外柔內剛,透過眼鏡片閃爍著思想者睿智的目光。他的主要研究領域是中國近代史、中共黨史,陳獨秀、西路軍……“心中始終不能忘卻的,還是瞿秋白研究。”為了瞿秋白,他與常州也結下了不解之緣,先后來常州11次:

第一次,1979年7月,隨孫克悠率領的中紀委第八組來常調查。

第二次,1980年,抵常州博物館查資料。

第三次,1983年4-5月,隨《瞿秋白文集》編輯組瞿獨伊、丁守和、瞿勃等人到常州、揚州、無錫三地訪秋白故地和親友。

其中有三次是參與由溫濟澤領銜發起、籌劃在常州召開的全國紀念瞿秋白學術討論會(即1985年6月瞿秋白就義50周年和1989年10月瞿秋白誕辰90周年及1999年1月瞿秋白百年誕辰)。

第七次,2005年6月,應邀參加了江蘇省瞿秋白研究會在常州召開的瞿秋白就義70周年學術研討會。

第八次,1997年5月,應紀念館之邀,與雕塑家童太剛商討瞿秋白銅像雕塑事宜。

第九次,1997年10月,偕馬連儒、王檜林、王琪等專家來館參觀。

第十次,2013年3—4月,為避京城霧霾,由我安排,來常州小住競月,撰寫《中國近代史思想家文庫·瞿秋白卷》“導言”。

第十一次,2021年6月,應紀念館之邀,為他捐贈的3000余冊藏書所設立的“鐵健書庫”舉行落成儀式。

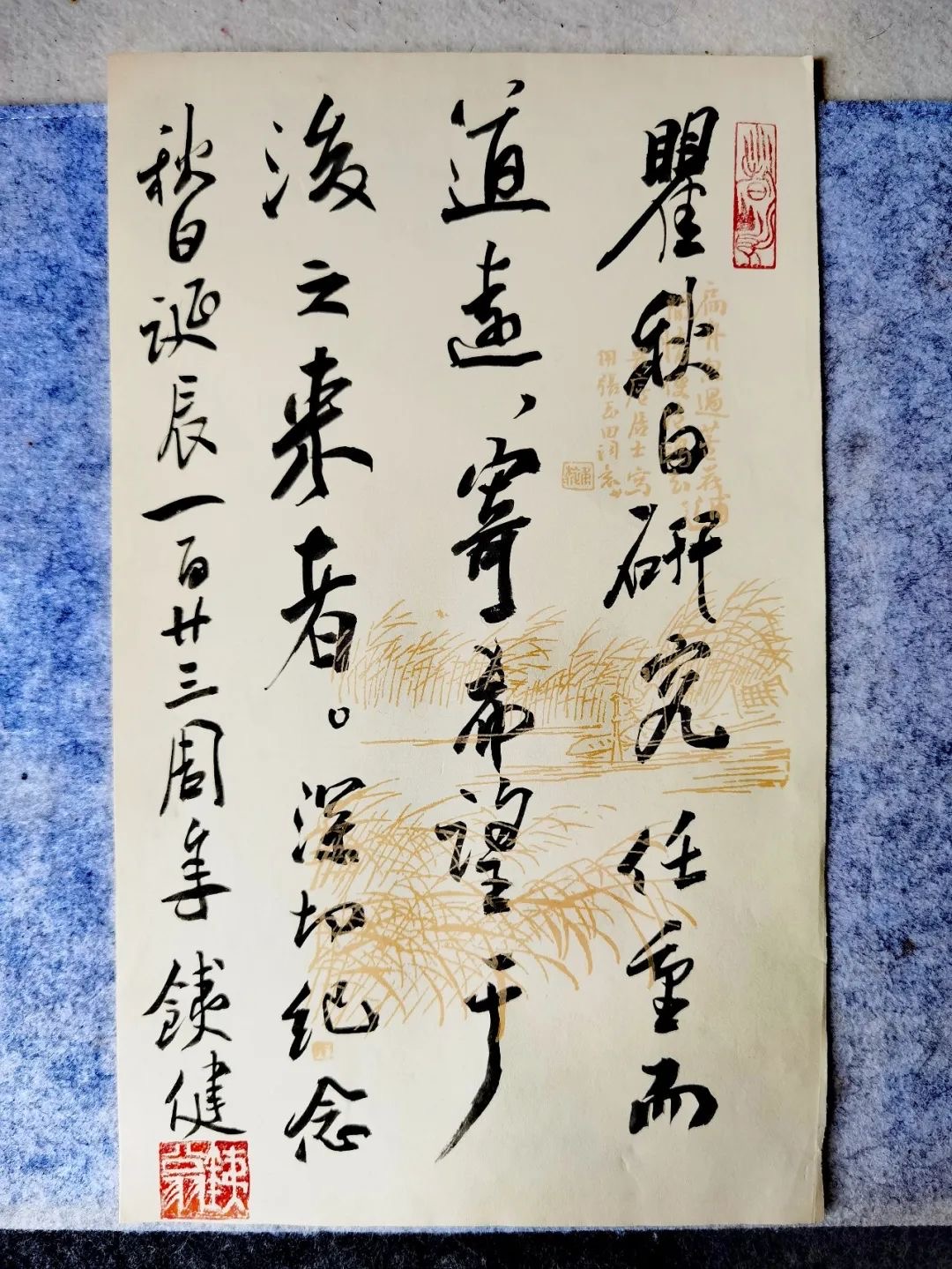

2021年1月,陳鐵健先生為瞿秋白紀念館題寫寄語

陳先生九歲始寫毛筆字,多次贈紀念館手跡墨寶,清雅飄逸,揮灑自如,神滿氣足,別有韻味。瞿秋白123周年誕辰之際,再次為紀念館題寫了寄語:“瞿秋白研究任重而道遠,寄希望于后之來者。”最后的遺言,殷切的期待。

陳先生人辭世了,他以另一種方式活在人世間,也就是他的思想永遠活在他的著作里!我想陳先生了,不能當面求教,就到他的遺著里,尋找思想的火花。他的遺著《瞿秋白傳》經受了數十年的時間考驗,已成為進入21世紀以來的傳世佳作,我堅信一代又一代紀念館新人,會把陳先生的遺著《瞿秋白傳》,作為入門必讀的書目,瞿秋白的坦蕩人格和革命精神會傳播得更久更遠,我想陳先生在天之靈是會感到欣慰的。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司