- +1

“東京八分鐘”團隊來到深圳,?“多維體”展呈現跨學科創作

日本新媒體藝術團體“Rhizomatiks”通過融合音樂、舞蹈、舞美、影像等領域的創作,探索有關人工智能與虛擬技術的人文想象。這一團體也因奧運會上的“東京八分鐘”而被廣為人知。

12月10日,“Rhizomatiks”的大型個展“多維體”在深圳設計互聯展出。該展覽也是這一藝術團體在中國的首次大型個展,是與“當下”緊密同步,也是對其多年來持續開發的跨學科創作的概括。

Rhizomatiks兩位創始人真鍋大度(左)與石橋素(右)

Rhizomatiks藝術團隊由日本多媒體藝術家真鍋大度與石橋素共同創立,團隊成員包括藝術家、程序員和多領域研究、創作人員。該藝術團隊是里約奧運會閉幕式的“東京八分鐘”的創作者。他們通過融合音樂、舞蹈、舞美、影像等領域的創作,探索有關人工智能與虛擬技術的人文想象,為公眾帶來藝術表達的新可能。他們與各類國際表演者的合作,如坂本龍一、運動員羽生結弦等,創造出新的身體視覺藝術,同時他們與科學家和研究人員合作,通過數據的可視化使看不見的事物變得觸手可及。

里約熱內盧奧運會閉幕式《東京八分鐘》

12月10日,Rhizomatiks在中國的首個大型個展在深圳設計互聯展出,呈現了一系列融合虛擬與現實體驗的作品。據悉,這一展覽曾于2021年在東京都現代美術館展出,而此次這是那一場展覽的“更新版”。

該展覽從作品《根莖》(Rhizome)啟幕。這項作品使用的是Rhizomatiks積累的15年源代碼數據生成了視頻,代表著這一藝術團體作為一個分散式的集體,追求富有創新的表達形式,類似于根莖一樣自由傳播在肥沃的土壤中,不斷生成新的分支。

《根莖》, Rhizomatiks, 2021

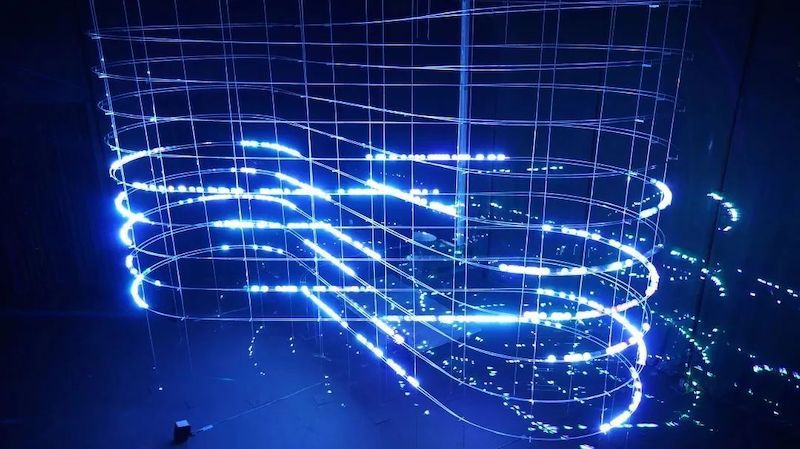

展覽還展出了曾廣泛獲得各類獎項的影像裝置作品《粒子》(Particles),以及Rhizomatiks攜手ELEVENPLAY打造的表演裝置《多維體》(Multiplex)等。此外,展覽還將公布Rhizomatiks歷年來的設計檔案、數據系統等,帶領觀者一站式探秘頂級新媒體藝術團體的臺前幕后。

《粒子》, Rhizomatiks

對于此次展覽,設計互聯總監趙蓉表示:“Rhizomatiks團隊具有很特別的創作力。這種創作力來源于他們完全自生、綜合且開放的工作方式,融合了科技、音樂、視覺、舞臺等多種領域的表達,不斷探索人類感知的新形態。科技迭代對人們的體驗和思想帶來很多影響,而Rhizomatiks是當下回應這一問題的重要創作團隊之一。”

展覽是對Rhizomatiks多年來持續的跨學科創作的概括,并與“當下”緊密同步。在全球數字化背景下,人類生活向線上傾斜,關于人際交流的新的可能性也在不斷生發。Rhizomatiks在技術領域和藝術創作上進行的所有嘗試與探索,皆在不斷變化的世界中刻畫“藝術家的新角色”。

在展覽開幕之際,澎湃新聞采訪了Rhizomatiks創始人之一真鍋大度(Daito Manabe),談及了多媒體藝術的當下與未來。

專訪 | 真鍋大度

澎湃新聞:此次深圳設計互聯的亮點作品有哪些?

真鍋大度:《粒子》(particles)和 《多維體》(multiplex)就像是三維雕塑和視聽的結合體。這些作品不是用二維圖像來創造偽三維的表現形式,而是讓觀眾在實際空間中,用肉眼真實地看到三維動畫,從而體驗三維動畫。這件作品是在疫情期間創作的,借此,我們想讓人們思考什么是真實,什么是親眼所見的價值。

“多維體”裝置,Rhizomatiks×ELEVENPLAY

澎湃新聞:在當下,藝術與科學的結合已然成為一個熱門話題。而 “多媒體”毫無疑問是最早的藝術與科學結合的媒介,也可以說是自其誕生至今,就是藝術與科學緊密結合的產物。隨著人工智能、ChatGPT等科技產物的發展,如何看待當下的 “多媒體”藝術?

真鍋大度:我們正在見證的人工智能和技術的進步,而這些進步的技術也正在幫助我們真正塑造多媒體藝術的未來。這充分證明,藝術與科學的融合正在開辟新的創作可能性:人工智能和技術的進步使多媒體藝術能夠以前所未有的方式表現出來,從而為藝術家提供了新的表現工具。我們越來越多地看到藝術家利用人工智能,創作了更多讓觀眾直接進行互動的藝術作品。這對觀眾來說是一種非常吸引人的體驗。

《Epilogue》Rhizomatiks

澎湃新聞:從早年的多媒體作品,如白南準等先驅,再到前幾年火爆的teamLab等團隊創作,當下的 “多媒體”藝術應該是什么樣的?有哪些獨特之處?

真鍋大度:我們要從大腦結構的角度來解釋多媒體藝術的魅力。這就必須要了解不同的大腦區域(如中腦)是如何應對刺激,并做出相關反應的。

當我們體驗多媒體藝術時,這一藝術形式通常結合了視覺、聽覺,有時還有觸覺的刺激,這些刺激同時激活了我們大腦的各個部分。這種多感官的刺激可以帶來更深層次的情感反應和參與,這也使得多媒體藝術的體驗是特別吸引人,且令人難忘的。多媒體藝術的動態特性融合了技術、互動性,通常還能營造身臨其境的環境,它能以獨特的方式刺激大腦。例如,多媒體藝術中的互動元素需要積極參與,從而調動大腦的決策和運動控制區域。這種主動參與可以增強臨場感和沉浸感,擴大藝術對于情感的影響。

《離散人像》,ELEVENPLAY×Rhizomatiks×Kyle McDonald, Photo: Yoshikazu Inoue

《離散人像》, ELEVENPLAY × Rhizomatiks

澎湃新聞:過往,人們認為西方的繪畫、雕塑除了寫實、敘事外,還能夠表達情感,而東方的水墨書寫亦是如此。對于你們而言,如何用“多媒體”來表達情感的?

真鍋大度:在利用 “多媒體”表達情感時,我需要做的是接受其融合各種藝術媒介和感官體驗的能力。與傳統的西方繪畫、雕塑,以及東方的水墨畫、書法不同,前者主要是依靠視覺故事和美學的微妙之處來傳達情感,而多媒體藝術則提供的是一個更加多樣化且動態的畫布。

首先,多媒體藝術可以將視覺元素與聲音、動作,有時甚至是互動元素融為一體。這種多感官方法可以喚起更廣泛的情感,因為它可以調動觀眾更多方面的感知與認知。例如,將視覺圖像與音樂或環境音結合起來,就能創造出比單獨的視覺藝術更身臨其境、更能引起情感共鳴的體驗。其次,在多媒體藝術中使用數字技術可以創造出動態且反應靈敏的“環境”。這些環境可以根據觀眾的行為或情緒而進行實時調整,創造出個性化的情感之旅。這種互動性為情感表達增添了一個獨特的層面。因為藝術可以根據觀眾的參與度而進行相對應的改變與發展。最后,多媒體藝術往往以創新的方式融入敘事元素。與傳統的繪畫或書法敘事形式不同,多媒體敘事可以是非線性、交互式和多層次的,它可以將文字、圖像、視頻和互動裝置結合在一起,以吸引觀眾的方式講述故事,讓觀眾從多個層面體驗和解讀內容。

總之,我們利用多媒體的多樣性和互動性來表達情感。與傳統藝術形式相比,多媒體的方式是以更動態的方式吸引觀眾,為觀者提供更身臨其境,更個性化的情感表達。

展廳現場,作品背后的文獻資料

作品背后的物品

澎湃新聞:對于 “多媒體”藝術的未來展望是怎么樣的?

真鍋大度:多媒體藝術的未來是令人難以置信的。它將以我們難以想象的方式不斷擴展,其中,一個很重要的方面就是技術與藝術的日益融合。我們看到增強現實(AR)、虛擬現實(VR)、人工智能(AI)和互動技術等領域的快速發展,而所有的這些都為創意表達開辟了新的路徑。

在不久的將來,我預計多媒體藝術將可以變得更加身臨其境、更具互動性。有了虛擬現實和增強現實技術,藝術家們可以創造出徹底改變的環境,提供不僅在視覺上吸引人,而且在身體與情感上都引人入勝的體驗。我認為,這將重新定義藝術的界限,超越傳統的展廳,從而進入更具活力的個性化空間。

在我看來,人工智能也將在多媒體藝術的發展中發揮重要作用。人工智能的算法可以協助創作出復雜而精巧的藝術作品,這可能是人類自己無法單獨構思或執行的。此外,人工智能還能促進更加個性化和適應性更強的藝術體驗,實現響應觀眾的情緒與行為。

另一個令人興奮的前景是多媒體藝術的日益普及。隨著技術變得更加經濟實惠和用戶體驗友好,更多的藝術家有機會嘗試使用這些工具來創作藝術作品,從而使藝術界變得更加多樣化。技術的民主化很可能會帶來創造力和創新力的激增。最后,我相信科學與多媒體藝術的融合將會加深。我們將看到藝術家、科學家和技術專家之間有更多合作,從而產生出不僅突破審美表達的界限,且有助于我們理解世界藝術的作品。總之,多媒體藝術的未來將是深度沉浸、互動體驗、技術整合、創作工具民主化,以及與科學探索融合的未來。這是一個令人興奮的時代,也期待著看到它繼續發展和激發靈感。

展覽將展至2024年4月7日。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司