- +11

66歲張大春:我和父親,會有相逢之日

張大春的《聆聽父親》今年出了新版。

父親的生命進入末期時,作家張大春站在病床邊,看著窗簾縫隙透進來的月光“在一個悲哀的軀體上游走”。

他決定寫一本書叫《聆聽父親》,講述父親的一生和從父輩那聽來的家族史。在那個年代,父子關系還是缺乏討論度的“蠻荒之地”,鮮有作家寫關于父親的書。

可即便在原生家庭話題扎堆的今天,父親的內心仍是一口難以開掘的礦井。我們為何從來都不擅長談論父親?

今年剛好是這本書出版20周年,也是張大春父親辭世的第20年。我們和張大春聊了聊他的父親,以及中國式父子關系的變遷。

?作者 | 花瓢白

?編輯 | 蕭奉

1997年2月6日,除夕夜,張大春年邁的父親喝高了,在浴室里不慎摔倒。

此后,父親的余生便一直纏綿病榻。這個意外給張大春帶來了不少沖擊,在他看來,一具健康、偉岸了76年的軀體在損傷了一束“比牙簽還細的神經”之后,就和整個世界斷離了,每天只愿做三件事:睡眠、飲食、排泄。

“老頭兒果然睡得像石頭,連鼻息也深不可測。要不是每隔幾秒鐘會有一條腿猛可痙攣那么一下子,他可以說就是個死人了。”張大春在書中這樣回憶病房守夜的場景。

這種半帶調侃又不失哀傷的文筆,的確很“張大春”。一直以來,張大春都被認為是臺灣極有天分、好玩得不得了的作家,寫過《城邦暴力團》《大唐李白》等膾炙人口的作品,莫言形容他像《西游記》里的孫悟空,司馬中原則說他是“野鬼托生的文學怪胎”。

除了寫作,他還給李壽全、周華健寫歌詞,給吳興國的京劇、電視劇《小站》、王家衛電影《一代宗師》等作品當編劇,還客串過侯孝賢的《悲情城市》,主持了一檔電臺節目,堪稱華語文壇的全才。

在《悲情城市》里,張大春客串一位記者。(圖/《悲情城市》)

只是《聆聽父親》這本書,多少有些不一樣。它可能是張大春最深情的一次寫作,起因就是父親突然倒下。書寫父親并非一件易事,比起母親坦露濃烈的情感,天下間的父親都習慣沉默寡言,“父愛如山”四個字就囊括了一切隱忍、堅硬、偉大的特質。

而且,在動手寫這本書時,張大春的第一個孩子即將降生。生的希冀和死的恐懼反復交織,張大春想在這個特殊的時間節點,給孩子講述家族近百年的動蕩歲月。張大春的祖家在山東,過去是一個擁有五大院落、幾百口人丁的顯赫家族,充滿時代的印記。

如今20年過去了,張大春的孩子也已經長大成人了。有趣的是,盡管這本書是為孩子寫的,就連第一版書的封底照片也是孩子,但孩子從來沒有看過。

《聆聽父親》

張大春 著

新經典文化 2023-10

“多年父子成兄弟”

張大春今年66歲了。盡管已經邁入花甲之年,他的微信頭像卻是一張網絡圖,上面是一只狗死死攔著一只兇萌的貓說“大哥算了,別沖動”。

這很符合他一貫桀驁不馴的頑童形象。但張大春說,父親在生時也是這樣頑皮的性格,因此也說不好是刻在骨子里的基因還是長期的耳濡目染。

比如高中的時候,張大春的數學很爛,常常考零分,填個名字就把白卷交上去了。回來之后要父親簽名,父親一看這白卷說:“哎喲這考得好,在哪簽都可以。”

父親也曾試圖幫忙解幾何習題,但因為“答案對了,解題過程不對”換來老師的滿紙大叉,只能跟張大春說:“我看你這數學嘛——往后是自求多福了。”

父親不但對兒子的成績沒有硬性要求,甚至還帶著他逃學。1970年,張大春讀初中二年級,正處于一個“喉結突出,須毛濃密,看什么都不順眼”的年紀。因為和同學打架,他被校長的秘書叫去罰站,就站在學校側門的墻邊。

父親收到學校的通知后,沒有像尋常父親那樣把兒子訓斥一頓,而是騎著一輛二十八吋的腳踏車、帶著兩支網球拍就來了,說:“學校派我來帶你逃個學。”

多年以后,張大春問他:記不記得帶我逃過一次學?父親的答復是:不是吧,明明是你帶我逃了半天班。

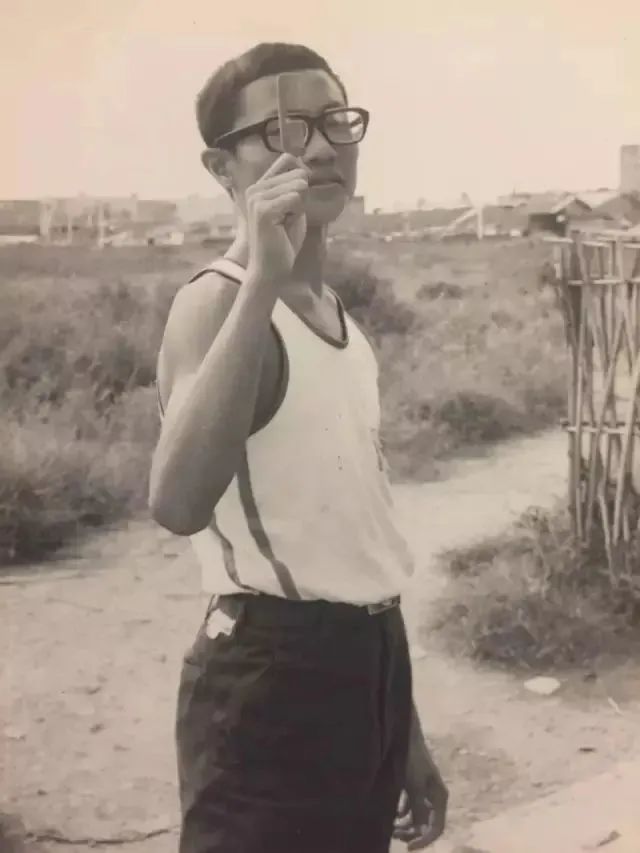

少年張大春。(圖/網絡)

在張大春的記憶中,父親從來都不是個嚴厲的人,這和張大春的爺爺有關。“爺爺對父親很嚴厲,因為父親是他的第七個兒子,對生兒子已經疲了。老爺子老想著有個女兒,盼著盼著,結果老七又是一個兒子,用父親的話就是‘我的爸爸不喜歡我’。”

這句話張大春不知道聽過多少次,每次都覺得很傷感。疏遠的親子關系使得父親在9歲那一年還試圖通過跳河來離開家,想讓爺爺再也打不著他,最終換來一頓家法伺候。

這段童年經歷讓父親在為人父后,緊緊記住了“不應如此”,因此對兒子特別親近。有一次,父親受托帶一筆版權費給莫言,聊起家事來,莫言就好奇地問他:“好像你跟大春的父子關系很好,是不是無話不談?”

父親答曰:“多年父子成兄弟,現在大春是我哥。”

多年以后,張大春才從莫言嘴里聽到了這句玩笑話。那時候父親已經因為跌倒在醫院住了很長時間,讓張大春內心百感交集。

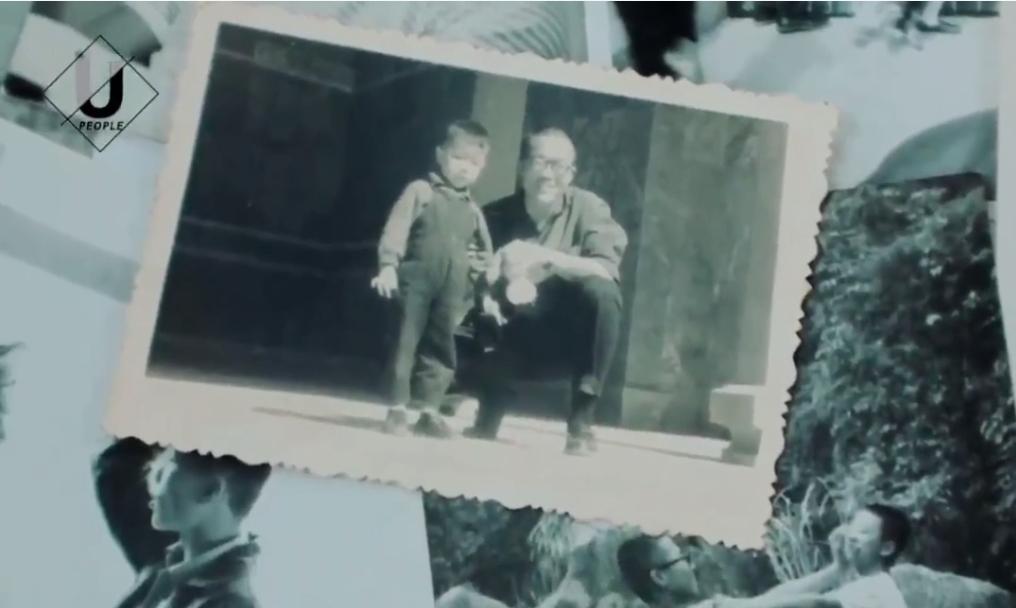

張大春與父親的舊照。(圖/U-PEOPLE視頻)

雖說父親似乎在任何事情上都可以開玩笑,但在兒子眼中,他又是個非常追求“準確性”的人。父親在濟南念中學,畢業后去做了一個很新鮮的工作——土地測量員,對工匠細節很著迷,也對客觀知識充滿強烈的好奇。

那是一個戰火紛飛的季節,當時濟南已經被日本人占領,但父親在這樣的亂世下依然有很高的自我要求,盡到每一分禮數,專注做自己的事情,與整個大環境格格不入。

“那是個‘差不多’的時期,就像胡適之講的《差不多先生傳》,就是‘無所謂了,差不多了,明白就好了’。中國人的社會就是這樣,不管到哪里,都有和稀泥的習慣,就是放棄講究細節,以及倫理責任上也不完整。”張大春回憶道。

父親曾告訴過他,大時代就是把人當玩意兒操弄的一個東西。而不愿隨波逐流、講究別人不講究的,讓父親跟整個社會都有一些疏離。

張大春后來也意識到自己的性格里繼承了這一部分,就是對于不能準確講求的人和事,會很不耐煩:“尤其是為了知見的準確性,我的確有跟社會染缸不能共通共融的地方。這些可能都源自父親。”

寫給孩子的書,

孩子從來沒看過

盡管張大春是50后,但他對代際關系的理解,似乎放在每一代都會應驗。他在書中對所謂的“祖家”下過一個定義,就是在很多人眼里,祖家只是個象征,甚至只是個病征而已——

“祖家似乎是舊時代、舊體制、迂闊的制約、陳腐的價值、沒落的文化……一切應該急速揮別的噩夢總集。在另一端,憂心捍衛著這象征的人會這樣告訴你:它是根,它是來歷,它是飲水當思之源,它是不容踐踏遺棄的記憶。事實上,這并非咱們張家所獨有的一個矛盾。近世的中國,大約就在被迫打開大門之后讓所有的家庭都不得不面對這一點——人們不得不用種種的形式離家、出走。”

在漫長的家史中,張大春記錄了父親一次次出走,又一次次回家。同樣地,隨著自己的兒女出生,他也目送兩個孩子逐漸長大、離家和出走,只是和父輩的形式不一樣了。

張容是張大春的第一個孩子,《聆聽父親》原本就是寫給他看的。或許是冥冥中神奇的連接,這個兒子剛好和張大春父親是同一天生日。

但一直到長大成年,張容都沒有認真翻過這本書。

《聆聽父親》

張大春 著

世紀文景 2008-1

張大春并不介懷,也從沒鼓勵過兒子看。“孩子有孩子的世界,有他們的求知欲和好奇心的出口。而且一代人做一代事,我寫的東西如果我的下一代有人看,我也不期待會超過一個generation。人與書的關系就是這樣,不能有絲毫的勉強。”

他對孩子是放任的,一貫的態度就是:孩子是自己會長的,只要我不長歪,他們就長不歪。至于能保證到一個什么程度,張大春沒那么大的興趣,也沒那么大的力氣。

他也不強迫孩子對祖家持有多深刻的感情,在書中給孩子寫道:“祖家之于你,我的孩子,原本是莫須有之物……我無法鼓勵你對一座全然陌生的宅邸孕育真正的情感,也無法說服你對一段早已消逝的歷史滋生純粹的好奇。”

柳宗元寫的《種樹郭橐駝傳》,一度跟張大春的教育觀很契合。郭橐駝是一個很會種樹的駝子,種樹的技巧就是“其蒔也若子,其置也若棄”:栽種時要像對待子女一樣細心,栽好后要像丟棄它一樣放在一邊。

“你不用早上澆水、晚上澆水,該讓它自己長的時候,就好像你已經把它拋棄了一樣。然后‘去不復顧’,一旦離開了,不要再回頭了。樹尤如此,何況人乎?”張大春說。

如今,兒子在大學念建筑,女兒在大學念影視傳播,張大春對此表示很欣慰,“至少他們沒有變成小文青”。

張大春和他女兒收養的貓。

成為父親之后,張大春一直沒停止對“父職”的思考,除了《聆聽父親》,還在《見字如來》一書里詳細寫過“父”字的溯源:在甲骨文中,“父”原本是一手持一杖,意思就是“治事”。“父”所持的“杖”不但和權柄密不可分,也意味著受尊敬的地位不可動搖。

但在今天的輿論場,和“父”相關的幾乎都成為了貶義詞,比如“父權”“爹味”。張大春也了解這個演變,“我知道,父權(現在)代表著下一代對上一代全面性的不喜歡,是一個壞字眼。我跟不上潮流,而且我現在就算想追隨這個潮流,也已經‘無父可反’了”。

《聆聽父親》這本書橫跨了祖上五代,每一代的教養重心都不一樣,父子關系也發生了劇變。在張大春看來,當下也是一樣的,因價值觀而產生的沖突每天都在發生,但每一代人都在試圖填補因教養差異造成的縫隙與溝壑。

“每一代都希望,上一代沒做到的我要做到,或者我這一代沒有做到的,下一代要做到。但到底能不能彌縫這個東西,我也不知道有沒有答案。”

“我跟父親從來沒有需要再和解的問題”

新周刊 :在中國家庭里,為何我們好像都不擅長談論或書寫父親?中國父親的形象為何總是“父愛如山”?

張大春 :的確,在《聆聽父親》出版時,臺灣幾乎沒有討論父親的書,我不太記得有什么專書講成長跟父親之間獨特的關系。寫母親的多,恐怕也跟一個題材上的硬度有關,因為母親總給人感覺溫暖一點、柔性一點。而父親在中國的社會里,他的形象多半是嚴厲寡言的。

這個可能不見得只在中國如此,我相信世界各國許多男性占據的地位,的確讓他在家庭或者家族的權力關系上,不大容易被感念為一個柔性的對象。

新周刊 :當代人好像很不喜歡“父”字,和“父”相關的都不是什么好詞兒,比如“父權”“爹味”。你在《見字如來》上對這個字也有過溯源,如今看有哪些新的感受?

張大春 :父親們在過去的時代有過輝煌的地位,如今來個幾十年后的反撲,也算是業報(笑)。

我倒覺得大家可以沉著一點,和解這件事是很不容易。我講的“和解”是在寬容的基礎上,對不同價值觀和不同生命表現予以足夠多的尊重,這是必要的,否則就會變成仇恨。

我現在很容易在社群網站上看到,只要跟我這個想法或三觀比較不同的,大概都視我如寇仇,所以我也是“該被打倒的那一代”。現在全世界都在操弄這個仇恨,就是用仇恨來取代寬容,這是很麻煩的事情。

《見字如來》

張大春 著

天地出版社 2019-1

新周刊 :和父親之間,你有沒有什么話題是以前一直很想談,但最終沒有機會開口的?

張大春 :倒沒有這種太明確的遺憾,因為父子之間平常愛說,尤其是愿意溝通,老實說這不是太容易的緣分。很多父母不是不好的父母,而可能是非常好的父母,但是他們就是說不出口或者不習慣聊。

我跟父親從來沒有需要再和解的問題。時間過得很快,會發現它像跑馬燈一樣,很快就經歷了。

新周刊 :不同的時代會帶來不同的家庭遭際。你所處的那個時代,父輩經歷過離散、遷徙,對你們的父子關系有影響嗎?

張大春 :我覺得,除非家里遭遇了跟大時代有嚴重沖突的那種事件,比如像間諜小說里描述的“原來我父親是個外國間諜!但母親不去舉報他”那種,哈哈哈,除了這種以外,我實在想不出來,我們有那么戲劇性或夸張的人際關系的改變。

新周刊 :在世事變化中,張家的祖規家訓曾從詩書功名轉變為經商富貴。那到了今天,你們張家的家學是什么?

張大春 :起碼有一點是,對文化內容的尊重。這一點跟是否能賺錢、是否能發達或是否能揚名立萬都無關,不管怎么講,就是對文化本身多一些尊重。這是家風使然,我相信它會流傳下去。

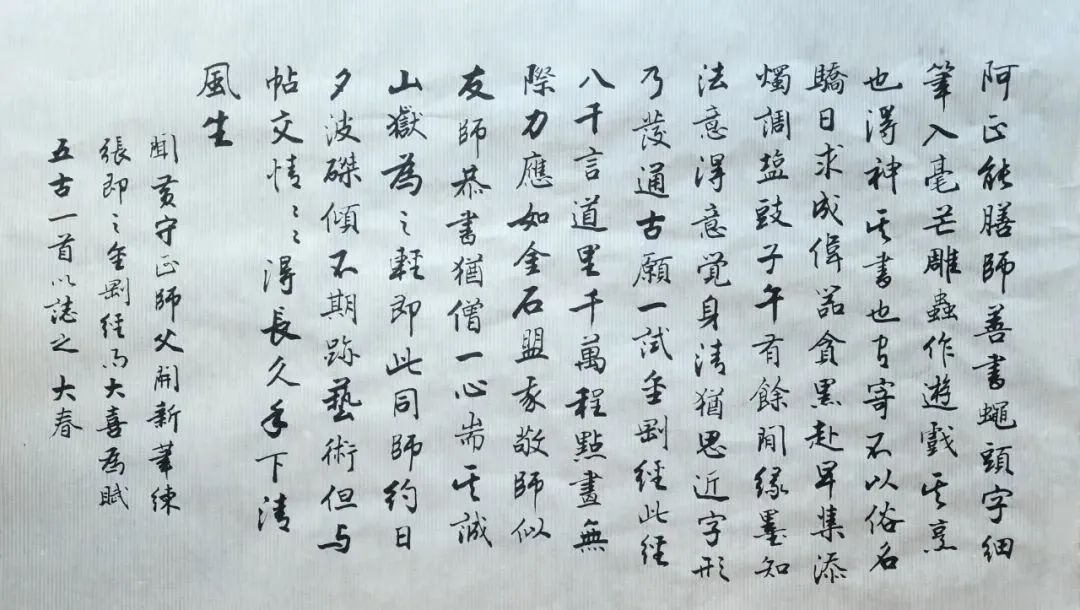

張大春日常練字。(圖/受訪者提供)

新周刊 :就你自身而言,父女跟父子的關系會有什么不一樣嗎?

張大春 :我的態度沒有不一樣,我相信他們也不會感覺到什么差異。當然,對女兒來說,有些事情父親不能教也教不來,她天生就是要求助于媽媽的。但兒子也不見得有,比如他交女朋友了,我也沒有辦法當他的軍師或參謀,對吧?

新周刊 :《聆聽父親》再版時,有沒有想要增加或刪減的部分?

張大春 :本來想增加一個寫我母親的篇章,因為現在整本書的視角主要是從父親那邊來的,關于母親說得很少。

我母親是一個特別的角色,她沒有上過學,但她每天看報紙。加上我小學五年級以后,家里買了電視機,我母親就有了一個學習手段,在電視上按圖索驥,找到報紙上登過的內容。到我中學的時候,她已經可以針對每天報紙的新聞跟我聊聊天。

我不知道她是怎樣識字的,沒有人教她。這真的是老太太很厲害的一個地方。所以我就想應該補一篇,但最后編輯覺得內容已經夠了,而且有出版時間的考慮,就沒有加進去。

張大春與父母的舊照。(圖/U-PEOPLE視頻)

新周刊 :對,雖然整本書只用了很少的筆墨回憶母親,但我對書的收尾印象很深,是以母親一個略帶悲情的視角結束的。母親在你們父子之間充當了一個什么樣的角色?

張大春 :會有相對應的關系,畢竟我的原生家庭算是一個很傳統、保守的家庭,唯一不傳統的地方是,我是“孤寡”一個,就是人丁很單薄。

從1957年我出生以后,我家就是三個人。英文有一個詞叫family tie,有點像打結或領帶,就是這個家庭有一種自然形成的內聚力,family tie使得我們家這三口人“不可須臾離”。

比如說,我畢業后本來可以出國念書,但后來我放棄了,因為父母年紀比較大,那個時候都60多歲了。父親有一次還問我,要不要出去跑一跑,我說不行。我也沒有告訴他原因。我心里很清楚,只要我父母在一天,我就不可能出去留學。所以沒有額外的角色,我們三個就是一體的。

新周刊 :如今你步入了花甲之年,也到了父親當初的年紀,有什么特別的感受嗎?

張大春 :20年前我父親還在,不過他在病榻上非常痛苦,生不如死。那個時候覺得,他只要兩三句話、一個嘆氣我就明白了。他生病的時候是76歲,我現在是66歲,所以我自己變年老以后,大概也可以體會到一點,用一句話來講就是:不是我打發時間,是等著時間來打發我了。在這個階段里,感覺的確跟父親走到一路去了。會有相逢之日。

參考資料:

1. 《聆聽父親》,張大春,文匯出版社,2023-10

· END ·

作者丨花瓢白

編輯丨蕭奉

今 日 話 題

父親在你的年少時期扮演著怎樣的角色?

原標題:《66歲張大春:我和父親,會有相逢之日》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司