- +1

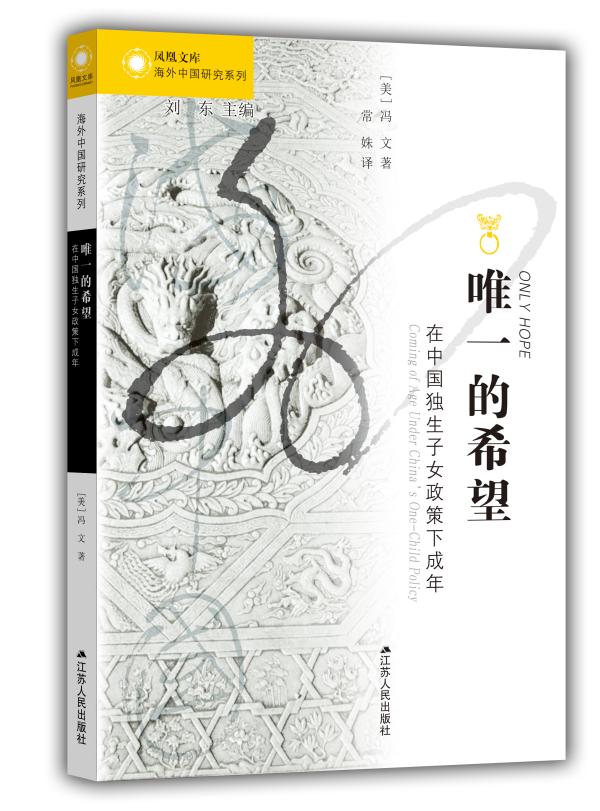

唯一的希望:在中國獨生子女政策下成年(節選二)

編者按:我國實行“全面二孩”政策以來,計劃生育政策何去何從,仍是全社會關注的熱點,也是事關千萬中國家庭乃至人類命運的重大現實決策議題。美國知名的中國教育問題研究專家馮文(Vanessa L. Fong)于1997-2002年,在中國大連對出生于20世紀70年代末和80年代初的多位青少年進行了問卷調查和深度觀察訪談,寫成《唯一的希望》一書,探討了獨生子女在一個過去歷代習慣大家庭模式的社會中成長的情形與體驗,考察了何種社會文化與政治經濟力量塑造其成長經歷,并分析了獨生子女身份對于青少年的主體性、體驗、渴盼所帶來的影響。以下為書中節選內容。

“獨生子女不懂順從”

“哈佛學生一定都無憂無慮吧。”1999年,當我正在輔導職業中專生劉洋時,他說。“他們都是人生贏家啊,所有的門都對他們敞開。”

“不一定啊。”我回答。“即使是哈佛大學的學生也不可能樣樣都心想事成。我知道許多人都為自己的課業、人際關系、課外活動和求職感到擔心和不愉快。每年哈佛都有學生自殺。”

“他們為什么要這樣做?”劉洋問。“如果我考上了哈佛,我就什么都不擔心了!就算在一件事情上失敗了,名牌大學的學生還有許多其他的成功機會呢!”

“他們的確比世界上大多數人有更多的機會,但他們也有更高的期望,所以即使是小小的挫折也可能是毀滅性的。”我說。

劉洋的堂姐唐海榮是一位二十六歲的妻子和母親,她說:“現在獨生子女這么多,這種問題也會在中國更常見。我們聽到的中國學生自殺的報道越來越多了。獨生子女都被慣壞了,不知道怎么處理失敗。他們有不切實際的期望,期望落空時就束手無策了。他們習慣了當家庭中最重要的人,一到社會上變得沒那么重要,就適應不了。”

“不是所有的獨生子女都是這樣!”劉洋反駁。“我就不是。這一切都取決于個人的個性和能力。我的一些朋友在剛開始工作時受不了別人的批評,但我不會這樣!”

“你算是比較好的獨生子女。”唐海榮委婉地說。“但是我知道的大多數獨生子女都被寵得很厲害。”

“但是你也來自一個小家庭。”我對唐海榮說。“你只有一個弟弟。為什么你會和獨生子女那么不一樣?”

唐海榮說:“雖然我只有一個弟弟,但我知道了我不是世界上最重要的人。家里有了什么好東西,獨生子女會當即認為它屬于他們。他們預設他們最有權利優先得到最好的東西,也習慣性地認為自己能得到好東西。他們不習慣關心別人或照顧別人。但是如果你有一個兄弟姐妹,就會不一樣。例如,如果有人給我媽送了一個漂亮的皮革錢包,我并不會天然地認為這是我的,因為它可能更適合我弟弟。我一直照顧我弟。有時我給他洗碗。他也照顧我。有了什么好吃的,他不會都吃掉,會留些給我。兄弟姐妹之間習慣了與其他人共同生活、互相分享,愿意為了全家人享更多的福而自己吃苦。但是獨生子女不是這樣。”

“這種差別對獨生子女進入社會有影響嗎?”我問。

“當然有!”唐海榮回答。“獨生子女不懂順從。在家里,每個人都讓著他們。在學校,他們可以和別人打架,但不用擔心。他們可以只和喜歡的朋友來往。但在社會上,你必須對有權的人畢恭畢敬,哪怕心底里討厭他們。在學校里,如果你惹惱了朋友或讓朋友丟了面子,很快就能跟朋友和好。孩子們很容易原諒別人,這方面問題不大。但在社會上問題就大了,如果你讓某人丟了面子,那個人就會對你永遠有意見。我辦公室最近聘用的兩名文員是獨生子女,很明顯他們與其他人不同。一次,大家吃完午飯,老板沒洗飯盒,他的飯盒放在其中一個獨生子女職員的飯盒旁邊。這個職員不給老板洗,并抱怨說他該自己洗!最后,另一名員工洗了它。”

“這么點兒小錯重要嗎?”我問。

“小錯會釀成大錯!”唐海榮說。“獨生子女不知道韜光養晦,以免惹惱上司。他們也不知道該怎么討好上司,不談論上司過錯。各地的年輕人都必須從底層開始起步,需要學很多的東西,但獨生子女并沒有意識到這一點。他們只是希望盡快出人頭地,展現自己的能力。但是他們這樣做會被解雇的。聰明的辦法是只在關鍵時刻運用自己的能力,而在其他時間一定要給足上司面子,不要顯得自己其實比上司能干。社會關系對每一個人來說都是難題,特別是對獨生子女更難,因為他們沒有過和兄弟姐妹之間互相給予和索取的經驗。社會關系是一門終生要學習的學問,沒有人會真正掌握所有要領,但是獨生子女要落后很多。當老板犯錯的時候,獨生子女可能會批評老板,而不是把批評壓在心里,雖然這樣心里不舒服。即使批評得對,老板也會解雇他們,因為老板很在乎面子。”

“但這不是獨生子女的錯!”劉洋反駁。“這只是顯示老板素質低!當我這一代人當了老板,就不會有這種問題,因為我們素質高。”

“不對。”唐海榮說。“這永遠不會改變。這不是素質問題,而是中國文化問題。中國人一直都在乎保護自己的面子。就像中國古代一樣,即使臣子向皇帝提了正確的批評,皇帝也會因為丟了面子而一怒之下處決了臣子。之后皇帝會采納那位臣子的建議,因為皇帝知道自己的想法是錯的,臣子是對的。”

“獨生子女沒有適應環境的能力”

我在觀察學校班級時,注意到學生經常因學業或社會關系的挫敗而流淚。雖然一般來說男孩比女孩、年紀大的學生比年紀小的學生更少哭泣,但有時即便是18歲的男孩也會哭。在一個高中的高三班級里,每周都有幾起哭泣事件。眼淚通常引起同學的同情而不是嘲笑。然而,教師更傾向于斥責學生缺乏適應環境的能力。教師們抱怨說,他們在20世紀90年代后期所教的獨生子女比前些年所教過的非獨生子女更為高傲和敏感。“如今,所有的學生都是獨生子女,他們的父母期望他們成為最棒的人,所以不能忍受失敗,一旦考了低分就會哭。”一名名叫彭逢春的中年高中老師在1999年告訴我:“當然有些學生要比別人得分低一些。在全國所有班級都不可能全部學生都始終拿到滿意的分數。獨生子女無法適應自己的環境。當我80年代初開始教學時,學生在得分低的時候會覺得難過,但是他們都仍然有能力承受。”

在高三英語教科書上有一篇課文以簡化濃縮的筆法改寫了威廉·莎士比亞(William Shakespeare)的戲劇《威尼斯商人》中法庭審判的高潮片段。一位名叫劉紅顏的英語老師很有創新精神,她經常對“應試教育”表達不滿。在1999年,她決定把授課方式改為讓學生們自愿分組表演這個片段,以此作為嘗試“素質教育”方法的良機。喜歡英語的學生們很高興能有機會參加這項新穎的活動,熱切地自愿組成小組,我也給他們提供了指導。劉紅顏說到周末每個小組將在全班同學面前演出,表現最好的團體將在家長會上表演。表演者們在午飯時間和放學后每天都花好幾個小時背誦臺詞和排練,并且設計道具和身體動作,來讓表演更加生動。

學生們在45分鐘的英語課上進行了表演。全班同學都很喜歡看演出,在劇情嚴肅的時刻很投入專注地觀看,在幽默夸張的時刻則放聲大笑。到下課時還有一個小組沒有表演。當那個小組的成員發現沒有足夠的時間表演時,情緒很低落。扮演故事敘述人的劉娜和扮演夏洛克的女孩周波哭了起來,后來一整天都很難過。

“我花了很多時間記臺詞,連睡覺時都在背誦它們!”周波啜泣著說。“我們排練得那么好,我非常希望班上同學能看到我們準備的成果。別人能演,我們不能,這不公平!”

劉娜告訴我:“我父母在家長會上看不到我表演會很失望的,何況我還是英語課代表!”

劉紅顏提出要讓那個小組在家長會上表演。有些組員有興趣,但其他組員表示他們因為不能在同班同學面前表演感到很難過,已經對演出喪失興趣了。張雅蓓說:“我再也不想再看這些臺詞了。”

劉紅顏告訴我:“我們在這個小組可以表演之前用完了時間,我對此感到內疚。但是我覺得這些學生反應也太過度了。他們應該把這看作是一種學習經歷,幫助他們鍛煉自己適應環境的能力。將來他們在生活中會遇到很多次努力工作但勞而無功的情況。但他們都是獨生子女,習慣于父母盡可能地給他們創造展現自己能力的機會,一旦到學校得不到這樣的對待就忍受不了。”

1999年,在一次高中教師會議上,管理人員江風來警告教師要謹慎行事,不要讓學生們有太大壓力。他說:“現在所有的學生都是獨生子女,所以在心理上不健康。全國各地都有一些學生僅僅因為類似于被老師叫到教室外面罰站的小事就自殺了。”

“我很擔心我的女兒。”何鴻的母親在女兒2000年參加高考的幾個月前告訴我。“我知道我很幸運有一個全心全意投身學業的女兒,還有很多人因此而羨慕我。但是我擔心她如果遇到挫折將無法適應。我的同事的女兒在高考考砸了以后瘋了。現在她整天就呆在她房間里,嘴里念叨著:‘我想上大學’。”

受寵精英的世界

在其父母經歷過父愛母愛匱乏的情境下,我在大連城區認識的獨生子女確實顯得太受寵愛了。然而,當把他們與其渴望成為的第一世界的精英做對比時,會發現他們的要求和期望并無任何異常、不合理或過分之處。2002年,在完成本章初稿之后,我向本章提到的一些獨生子女和家長讀了關于第一世界育兒做法的一些中譯版描寫。在此過程中,我了解到若以中國標準看,第一世界的成人與兒童都顯得備受嬌慣。

1998年,意大利的總和生育率為1.2,是世界上生育率最低的國家之一。伊麗莎白·克勞斯(Elizabeth Krause)、簡愛·施耐德和彼得·施耐德(Jane Schneider and Peter Schneider)發現,渴望升入城市中產階級的意大利人不斷增長了育兒成本,促使意大利生育率驟然下跌。克勞斯在其1997年的田野筆記中描述了意大利獨生子女母親卡洛塔如何感覺到再生一胎會造成大的負擔,而后引述了她的話:

“什么東西都得是名牌。去年愛麗絲(當時準備升入三年級)有一個價格30000里拉(18美元)的便宜書包。所有的孩子都會看她,所以今年我花了130000里拉(78美金)給她買了有美少女戰士圖案的背包,就是中學生常用的那款。不然你會被當作底層或賤民(意大利語為genterella),被人瞧不起。”

“啊。”她的婆婆插話說。“大家其實都是底層呢。”

“的確是。”卡洛塔說。“但是每個人都想掩飾,想要人前顯貴。”

“在中國也是這樣。”盧晶的母親告訴我。“富裕的父母會給孩子買名牌貨,倒不是因為這些東西有多好,而只是為了炫耀。有些孩子總是向父母抱怨說他們用的東西不如同學的好,父母就會竭盡所能地給他們買任何想要的東西。但同學們僅僅因為一個人背了便宜的書包就鄙視她是不對的。”

“如果其他人都用一個名牌東西,我也想要。”盧晶告訴我。“多花點錢買名牌東西是很值的,名牌東西更結實耐用。但我不會要求買個人民幣624元(78美金)的背包!這太奢侈了。”

2002年,意大利最高上訴法院裁定一名30歲的男子起訴他的父親勝訴了。他父親是一名著名的70歲的醫學教授,拒絕給兒子每月的撫養費,因此被起訴。這位男子有自己的財產,拿了法律學位,身體健康,自己還有信托基金,但由于無法找到符合他的高期望的工作尚處于未就業狀態。法院裁定,只要“勞動條件不符合他的特定資質、態度和實際利益,在一個有限時期內可以合理地預期他能找到符合期待的工作,父母資助與家庭經濟條件不發生沖突”,他就能享有索取父母資助的權利。

“兒子起訴老爸來要錢真是可恥。”郭達的父親告訴我。“但是在中國,他們用不著起訴,因為父母甘愿一輩子養活自己的孩子。要是我有錢,我愿意一直撫養兒子,只要他需要我。但是我的工廠都快破產了,我都不知道能不能領到養老金。所以郭達只能靠自己了。”

“在中國,父母都愿意給孩子錢。”郭達同意父親的說法。“我表哥都30歲了,父母出錢給他辦了婚禮、買了房。但當我30歲的時候,我不想給父母添負擔。到時候是該我養父母而不是他們養我!”

許多大連城區的人雖然憤恨日本曾經殖民過大連和中國,但認為日本為一個曾經貧窮的亞洲社會如何能夠迅速發展現代經濟并躋身于第一世界樹立了榜樣。盡管日本獲得了中心區域的地位,但日本卻為總覺得“落后”于美國、需要“復制”美國的方法來提高或至少維持本身在全球階序中的地位感到困擾。像中國一樣,在日本現代化文化模式的迅速普及導致生育率降低、父母對子女加大投資、教育體系競爭極為激烈并需要人們保持持續學習狀態。基于洛伊斯·皮克(Lois Peak)關于日本從家庭育兒過渡到幼兒園育兒的觀察,安妮·艾里森(Anne Allison)寫道:日本母親對孩子很寵溺,盡管她們承認“把兒童作為家庭的中心、母親心甘情愿地沉溺在和一個受寵的依附者的關系之中”(這種寵溺行為被日語稱為amae)對于學生的行為導向有害無益。基于20世紀80年代末期的實地調查,艾里森發現,她兒子的學前班同學們的母親每天早晨花費25-45分鐘準備非常精美的午飯便當(obento),讓孩子帶到學校。根據她于1988年至1991年在日本的研究,瑪麗·懷特(Merry White)發現父母在十幾歲的孩子身上進行了大力的投資。她寫道:“許多中產階級的母親被迫以低廉的工資從事兼職工作,來為孩子們的奢侈需求買單,比如讓孩子上學習典雅餐桌禮儀的課程、度假旅行、以及交付孩子因盡情沖澡、開燈至深夜、打電話煲所耗費的大量水費、電費、電話費。許多父母因此而負債,需要通過分期付款來購買鋼琴、電腦或摩托車這類能為青少年提升身份的物品。“

荀金和她的父母告訴我說,上述日本做法讓他們想到了中國的家長,但日本家長的行為更“極端”。

“這些媽媽花很多時間為孩子們準備午飯便當是挺好的。”荀金說。“我媽永遠不會花這么多時間為我做這件事。但是我也不需要她這么做。這太浪費時間了!”

她的媽媽笑言:“我要是像這些日本媽媽一樣有錢又清閑,可能我也能做到。我知道中國的一些闊太太不必工作,每天除了費盡心思給孩子做好吃的、買各種各樣的東西,她們也沒什么其他要緊事可干。”

“荀金請我們給她買一臺電腦,等我們攢夠錢就買,因為電腦可以幫助她學習和找個好工作。”荀金父親說。“但是誰會借錢給孩子買鋼琴和摩托車?這太過分了。”

美國父母生活在資本主義世界體系的頂端,有條件寵溺孩子和盡可能滿足自己需求,比起日本和中國父母可有過之而無不及。青少年對私人空間、零食、免于勞務的自由、學業和事業上的他人認可的需求很少成為美國學者關注的焦點。美國學者更傾向于關注阻止一些青少年實現每個美國人都預期自己可獲得的社會經濟成功的因素。米哈伊·奇克森特米哈伊(Mihaly Csikszentmihaly)和他的合作者研究了為什么許多在剛上高中時被老師認為“有才華”的青少年未能發掘自己的潛力。他們讓兩個著名的美國郊區高中的249名學生在1985-1986年學年期間在一周內的任意時間隨手寫日記。作者引用了一個名叫桑迪的學習很好的14歲女孩在周五上午8點35分寫的日記:

我很討厭我的媽媽。我就要去上學了,現在我本該在那里。我的小弟弟想騎他的自行車上學,媽媽讓我給他車鎖。我還以為她的意思是要開車送我去上學。到了該走的時候,我上樓說:“我們走吧。”她開始吼我:“你怎么沒坐公交車去?你為什么這么恨我?為什么你要盡力破壞我的生活?”我們大吵了一架,然后她開始哭泣。她說你走路去學校吧。那有約2英里的路程。我根本沒辦法準時到達。所以我現在還在家里,上學遲到了。

當天晚些時候,桑迪寫她的母親“收拾行李離開了”,導致桑迪擔心她不會再回來了(盡管母親當天晚上回了家)。 桑迪給父親打了電話,父親從工作單位趕回家,開車送她去了學校。她躲進了學校衛生間的小隔間里哭,沒有去上課。奇克森特米哈伊與其合作者以桑迪的日記來例證,阻礙她追求學業成功的一個因素是“她的大部分注意力或心理能量都被如何在家人和同齡人中求得生存發展的問題占據了。”

不過,劉娜和她的父母關注的是桑迪和她母親都顯得太不理性了。

劉娜的父親說:“那個女孩應該走路或坐公車去上學。一到學校她就該去上課,而不是去廁所里哭。但她媽也不理性。她干嘛要又吼又哭呢?她是一個母親,可行為像一個孩子。為什么她把她女兒的自行車鎖給她的兒子呢?也許她更喜歡兒子。”

“這個女孩真的被寵壞了。”劉娜說。“她媽媽告訴她坐公車或走路,這是合理的。如果我是她媽,我也會生氣。但她的媽媽不應該大喊大叫,也不應該哭,她應該好好解釋說她只是想讓女兒更自力更生一點兒。”

劉娜說:“那個媽媽因為一點小事就對她女兒大喊大叫,真是太糟糕了。如果我生氣,我可能會和這個女孩有一樣的行為。中國的父母對子女更寬容。孩子可能會氣得跑掉,當媽的不會!”

奇克森特米哈伊和他的合作者發現,他們的樣本中的青少年把大部分時間用于休閑娛樂而非做家務、學習或工作賺錢上。大連城區獨生子女及其父母告訴我,中國的高中生和這些美國樣本中的優秀學生用于做勞務活兒的時間量大致相等,但不管是多么受家長寵溺的中國高中生在休閑娛樂上花的時間都要少于后者。他們告訴我,他們更愿意生活在一個競爭不那么激烈的體系中,這樣即便一些學生用于休閑娛樂的時間多于學業上的投入,也依然可被視作擁有別樣的天分。

王松的母親不贊成,“如果一個孩子沒有天賦,父母更應該讓孩子少花時間做家庭雜務,把更多時間用來學習。他們應該為孩子請家教,送孩子上私人輔導班。讓孩子做家務和干工作是為了訓練他們獨立,而不是為了干擾他們學習。”

王松的父親說:“美國的做法更好,可以讓孩子們學習到多方面的知識。但他們花那么多時間娛樂休閑,這對中國學生來說是難以想象的。父母和老師不會允許這樣,因為競爭太激烈了。中國學生必須花全部時間學習。”

“美國學生可以把那么多時間用來娛樂休閑,還能學業成功,真不公平。”王松說。“我希望中國也能這樣。這樣我們就會更快樂,可以通過聽音樂、看電視以及和朋友一起玩來培養我們的能力,而不是花費太多的時間在學校學習無用的東西。”

芭芭拉·施耐德(Barbara Schneider)和大衛·史蒂文森(David Stevenson)發現,20世紀90年代的美國青少年與20世紀50年代的美國青少年相比,懷有更不切實際的想要獲取高等社會經濟地位的雄心,遠遠不如后者務實。有研究者分析了“青年與社會發展斯隆研究”的結果,發現在1992-1993年被調查的3891名美國青少年中有17%的人期待成為醫生或律師,盡管醫生和律師只占美國勞動力的不到1%(根據1990年美國人口普查)。在20世紀90年代,雪莉·奧特納(Sherry Ortner)研究了她的1958年畢業的高中校友,發現這些生育率低的“生育低谷”家庭在養育“X代”(譯者注:也即被遺忘的一代)的子女時懷有很高的期待。幾位父親告訴奧特納“他們刻意寵愛孩子,希望孩子能迷戀生活中的美好事物,并為了得到這些事物而努力拼搏”。

“那些父親初衷很好,但他們的孩子真的會努力嗎?”當我向何鴻講述奧特納的文章以及施耐德、史蒂文森和斯隆研究的研究人員的工作時,她問我。“或者他們就像中國的私立學校的學生一樣,這些學生的父母每天開車送他們上學,會讓他們認為自己優于別人?”何鴻接著說,她和她的非重點高中的同學們都期望得到高薪的專業性崗位的工作。“沒有人想在工廠工作。”她說。“即使是那些不好好學習的人都說他們會想辦法賺錢。”

“在中國也是這樣。”何鴻的母親說。“大多數中國的家長不想讓孩子受苦。當我們小的時候,我們受的苦太多了。但是,如果從沒受過苦的孩子遇到困難,他們將怎么承受?”

“在中國,我們的孩子也想成為醫生或律師,或者做其他白領工作。”何鴻的父親說。“我們年輕時對工廠工作感到滿意,但是我們希望我們的孩子一直往上走,進入白領階層,不要在工廠上班或者做其他的低層次工作。一對夫婦結婚之后,他們會精打細算過日子,省下錢來為孩子們創造好的條件,讓他們能好好學習。孩子習慣了過好日子,就想要做白領工作,過得更好。”

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司