- +1

專訪|周軼君:女性可以關心所有的事兒

在優(yōu)酷的《圓桌派》等談話節(jié)目中,周軼君常以嘉賓的身份出現(xiàn),她作為曾經(jīng)的戰(zhàn)地記者,后來活躍在公共輿論的公眾人物,常常能夠站在女性的立場表達觀點,但她自認是一個更善于傾聽的人。因此當優(yōu)酷人文內(nèi)容中心總監(jiān)王曉楠和紀錄片導演任長箴邀請周軼君做一檔女性談話節(jié)目時,剛開始她有些沒信心,“我不太想說話,我做嘉賓的時候也經(jīng)常被說,‘說得太少了’”。

導演任長箴找到了曾主持女性談話節(jié)目《半邊天》的主持人張越開策劃會,想聽取一些經(jīng)驗。而張越給了她非常重要的建議:聊的話題不能局限于有女性標簽的東西。這也符合周軼君心中對這檔節(jié)目的定位。

《第一人稱復數(shù)》海報

《第一人稱復數(shù)》節(jié)目的由來

《第一人稱復數(shù)》最終以自由且開放談話的氛圍呈現(xiàn)給觀眾。節(jié)目名字聽起來不太好理解。周軼君坦言,一開始討論了很多名字,但大家意見都不一樣,后來有一位編輯說,我們在網(wǎng)絡上會有各種身份,但是哪個是自己呢?這就是節(jié)目名字的來源,“我們也不是一定要給它賦予什么含義。”

節(jié)目播出后,周軼君在豆瓣上看到一個解讀,她非常喜歡,網(wǎng)友言:我們包容如復數(shù),又獨立如第一人稱。她的理解是,“我們社會性的話題是一個復數(shù),但是每一個人的表達是第一人稱,是自己的。”

在性別話題成為熱門領域的當下,以女性嘉賓為主是一個很好的話題點,但周軼君強調(diào),“性別不是定義一切的標準”。有很多女性嘉賓和女性視角,也并不代表這是一檔有性別區(qū)分意義的節(jié)目,她也沒有帶著性別預設去籌備節(jié)目。

“因為我們是女性導演和策劃,我們自然看到了更多女性,僅此而已,而不是說我們先去想這個人性別是女的,所以把她找來。”

《第一人稱復數(shù)》劇照

采納了張越的經(jīng)驗,女性嘉賓多,不代表聊的都是社會刻板印象里的女性話題。周軼君說:“我們關心的不僅僅是女性的話題,我們關心人性,關心全宇宙,關心科技進步,也關心審美。我想展現(xiàn)的是,女性可以關心所有的事兒。我們不追求絕對的性別平等,但在話題面前我們是平等的。我曾經(jīng)說過,最優(yōu)秀的男性和女性都是超越了自身性別的,這里的性別不是指生理性別,而是指社會賦予性別的刻板印象。”

因此在節(jié)目里還是會看到男嘉賓的身影,周軼君并不因為性別而拒絕誰,“我們不是因為他是男的而請他來,而是剛好他在這個問題上非常有發(fā)言權,也表達得很好。我們更多的是希望看到一種性別平等。”比如在第一期有關性騷擾這個話題中,周軼君也請來了專門打這一類官司的呂孝權律師,因為他對法律層面很了解。

“我們這個節(jié)目不是性別對立,我們這個節(jié)目歡迎男嘉賓的參與,因為我們探討的事情大家都關心,是有共性的,我們不排斥任何的人。一方面,我們希望大家聽到更多女性的聲音,展現(xiàn)女性的形象;另外一方面,想讓大家看到,性別不是定義一切的標準。對我自己來說,女性主義不是一種理論,它是一種實踐,你在做的過程中慢慢知道所面臨的處境,所要去做的事情,而不是上來就貼標簽。”

“女性嘉賓更敢說”

盡管不想有標簽,但嘉賓多是女性,在國內(nèi)當下的談話節(jié)目中是少數(shù)的存在。在做節(jié)目之前,有經(jīng)驗的人告訴周軼君,一般談話節(jié)目中不會超過一個女嘉賓,或者最多兩個,至少比例是應該控制的,畢竟在社會刻板印象中,好像女性事兒很多。但《第一人稱復數(shù)》推翻了這樣的經(jīng)驗,即便嘉賓全部是女性,也可以聊得很好,而且是那么的開放。

“我們這個節(jié)目有一種把嘉賓重新打開的方式,張越老師之前是做《半邊天》節(jié)目的,她采訪很多女性,比較專攻女性話題,在這個節(jié)目里,她也重新被打開,可以談論很多其他事情。 ”

張越

不只如此,周軼君切實的感受是,“女性嘉賓更敢說”。

“你可以看到一些評論、言辭,竟然可以表達得如此直接,沒有那么多修飾,女性嘉賓多了以后的氣場里面,大家也都更敢說。因為我覺得女性更能夠接近本質(zhì)的東西,會拋開很多表面的東西,比如毛尖老師說的話,她不會給誰面子,沒有那么多事兒。”

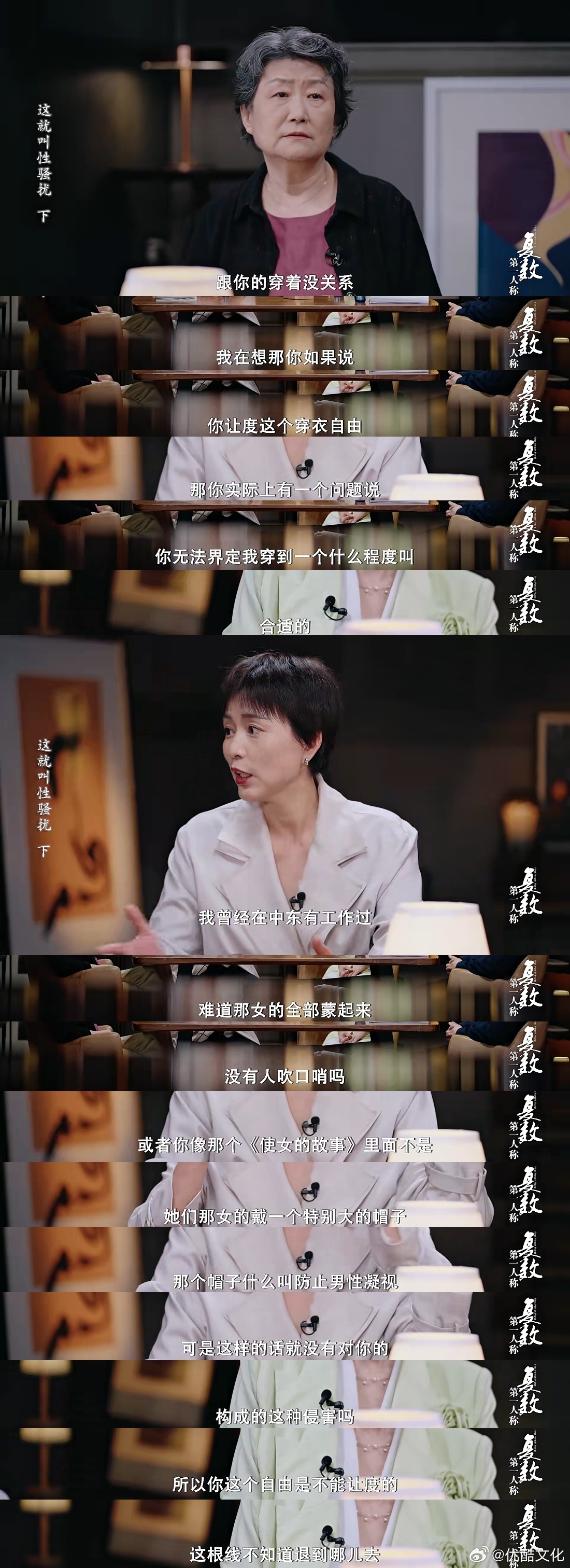

這種“直接”在節(jié)目第一期里體現(xiàn)得很明顯,這期的話題是“性騷擾”。其實這不是他們錄制的第一期,并且這個話題確實很沉重,當初在請嘉賓時,的確有人因為敏感性而婉拒。

在錄制前,周軼君發(fā)了一條微博:關于“性騷擾”,大家想知道什么?令她驚訝的是,收到的四五百條回復中,大部分竟然是問,什么叫性騷擾?定義到底什么?界限到底在哪里?說黃色笑話是不是性騷擾?碰你一下是性騷擾嗎?贊美你好看是性騷擾嗎?

“我就發(fā)現(xiàn)原來大家都不清楚定義。我們是在一次次有事件出來的時候,去接受再教育,再重新去認識這件事情,這個過程是必要的,尤其是我們還講到了對下一代的性教育,有時候這類事件會突然被大家關注到,但實際上一直在發(fā)生,所以我想會有一種共鳴在里面,而且它不只發(fā)生在女性身上,男性也會經(jīng)歷。”

相對輕松的“閑聊全宇宙”被放在了第三期

錄完這一期之后,盡管知道話題“重”且敏感,周軼君依然決定要把這一期作為第一期,“整期節(jié)目錄下來,我知道整個的氣氛跟錄‘全宇宙’的時候是不同的,我覺得這件事情它實在太重要了。盡管有可能看起來有點嚴肅,會嚇跑一些觀眾,但是我覺得這件事情功德無量。”

周軼君最開始了解女性主義是在一個法國女同學的啟發(fā)之下,但當時并不覺得理論對她有多大的觸動,只是知道了她從小到大以至工作后面臨的問題并不只是個體問題,而是一個共性問題。

周軼君也曾和戴錦華做過對談,和年輕的女孩兒聊過天,更是一個女孩兒的母親,談到相關話題,周軼君強調(diào)了幾次,“女性主義對我來說不是一個理論,而是一種實踐。”隨著《第一人稱復數(shù)》的播出,澎湃記者專訪了周軼君,從節(jié)目聊到當下女性主義中的熱門議題。

【對話】

把概念說清楚了,大家反而就自在了

澎湃新聞:節(jié)目的話題是如何確定的?

周軼君:在籌備過程當中,準備話題的過程中,我們眼光放得比較遠。我們有一些篩選的機制,也問過其他的節(jié)目是怎么去準備的,可能大家甚至要去投票。后來我們發(fā)現(xiàn),還是應該更多從我們自身關心的事兒去出發(fā)。比如說我作為一個主持人,我肯定得對這個話題有興趣,我關心這事兒,我們才可以去生發(fā)出一個話題。

所以后來首先我有興趣,其次核心的主創(chuàng)人員覺得可行,能找到適合的人聊。或者反過來,我們看到一個非常適合的嘉賓,我們圍繞此人來延伸一個話題,比如說我們講動物的那一集,就是王大可寫了一本書《它們的性》,我是在網(wǎng)上看到的,她又有一個演講,我就把她找來。因此,總體來講,很難說我們有一個非常明確的決策過程。

澎湃新聞:作為女性觀眾,可能想看全女嘉賓的陣容,在請男嘉賓之前有考慮到這個問題嗎?

周軼君:在性騷擾那一集里面,呂孝權律師講了很多,我問他,男性朋友怎么看待你?你一直在幫女性維權。他說,任何一個完成了自我性別教育的人都會像我這樣,其實真正性別教育完成的時候,人們不會僅僅用性別去區(qū)分人,這是一種先進觀念的教育問題。

呂孝權是節(jié)目里為數(shù)不多的男嘉賓

澎湃新聞:作為主持人,你會準備什么流程?

周軼君:最重要的是熟悉嘉賓, 你要知道他們發(fā)表過什么樣的言論,可能挖掘的方向是什么,而且不同的人要往不同的方向上去講,這樣給大家的感覺更全面。

其實性騷擾這一期的嘉賓挺難請的,因為有些人聽到這個話題確實不愿意來,大家會有顧慮。所以最后我也很感謝能夠出來發(fā)聲的這些嘉賓,他們講得非常好。我覺得這個話題每個人都有共鳴,但是我們要把它條理分明地說清楚,這些嘉賓他們的專業(yè)背景給了很多支撐。

比如說侯志明老師是一線做婦女熱線的,她有很多第一手資料,知道接觸到這些人是怎么回事。陳碧是證據(jù)學方面的教授,她會從她的角度講怎么去取證,呂孝權律師專門打這一類官司,對法律層面很了解。所以我想這三個人湊在一起說這件事情會比較全面,有理有據(jù)。

澎湃新聞:你會希望這期節(jié)目或者說這個節(jié)目達到一個怎樣的效果?

周軼君:作為節(jié)目的制作方來說,我覺得我很難去預期,但當大家都不清楚定義時,我是希望這個節(jié)目清楚地回答這些問題,告訴大家界限是什么,我們的性別教育又要從哪方面去做,尤其是在工作場合,怎么樣大家才能更和諧,不是說看完這個節(jié)目,男性覺得我可不能亂說亂動,女性界限太明顯了,我什么也不能做了,或者什么也不能說了。包括我們也會講正常戀愛追求和性騷擾的區(qū)別,把概念說清楚了,大家反而就自在了,我是希望讓所有的人如釋重負,你認知它是什么了,才能不再恐懼它。

女性主義對我來說它不是一個理論,而是一種實踐,實際上碰到的問題,每個人都不同,拿性騷擾來說,所有人都覺得如果你被騷擾,應該去舉報,應該去反抗,但有一些女性可能碰到了這個問題,她要先保住工作,或者說她面對的權威太大了,對于這種選擇我們也應該保持一種寬容,但是你得告訴她知道這是什么,讓大家認知這件事,但是尊重每一個人的個體選擇,呂孝權律師也表達了這個觀點。

我們不喜歡這個人是說教的

澎湃新聞:在收集選題的過程里,有沒有去關注不同年齡段的女性在生活當中或人生經(jīng)驗當中可能會碰到的問題?

周軼君:很難根據(jù)不同年齡段或者不同性別去考慮。因為我覺得所有不同年齡段的人都是從另一個年齡段來的,個體之間差異也很大,所以我覺得我們很難真正把人群和觀眾區(qū)分開來去討論,我們只能從自己的角度出發(fā)去聊這個事兒。

節(jié)目嘉賓小鹿

當然我也感受到,年輕女孩子她們可能會對某些事情更敏感,比如說在閑聊全宇宙的那一集,有我有張越老師有毛尖還有小鹿,你就可以看到年齡的差異在里面。小鹿會覺得被渣男分手了應該鬧,有更多情緒的表達,我們那個年代可能被教育要溫良恭儉讓,應該更含蓄。所以小鹿說出來的時候我有點驚訝,但是我覺得她們這樣很好,我們那時候被訓練得太乖了,我們不太有這種表達。其實也沒有對錯,但是你可以看到不同意見呈現(xiàn)在里面,包括她說掀簾子的事,我們從集體生活過來的人更多會選擇一種麻木的心態(tài),年輕人就會對這個事情很敏感,所以我覺得這種呈現(xiàn)非常好。

澎湃新聞:從籌備到現(xiàn)在,遇到了哪些困難?

周軼君:就是選人很難,我們的嘉賓沒有什么大流量明星,我們也請不來,而且這點對我們來說并不重要,我們更看重的是這個人的觀點。我昨天在跟我們導演在聊這件事,我們選一個人,我們不喜歡這個人是說教的,我們喜歡這個人是有觀點的。

那么說教和建設性觀點的差別在哪?說教的人,可能告訴你一個絕對的對和錯,而有營養(yǎng)的觀點,是告訴你這個事情是從我的經(jīng)驗里來的,我這么認為,你可以接受也可以不接受。而且真正給予好的觀點的人是真誠的,你不需要說他對或錯。但說教有時候并不真誠,那個人自己未必做得到,他只是告訴你一個正確的說法,甚至是特別主流的說法,他關心對錯,符合某一種價值觀。

所以對我們這個節(jié)目來說,選嘉賓的時候就會從這些角度去考慮,我們并不需要大家非常熟悉的大明星,當然有也好,不過這人真的要聊得很好,我們更在意的是能不能碰撞出一些能夠給觀眾啟發(fā)和思考的觀點。

澎湃新聞:以前在一些很有名的談話節(jié)目里,我們看到的,你更多是做嘉賓,這次身份轉換之后,會感覺到難嗎?

周軼君:確實難。我錄完第一集的時候,當天晚上是失眠的,大腦不停在轉,我才知道,做主持人跟做嘉賓太不一樣了,你要聽各種人說話,給出各種反應,不是只管自己在說什么,所以挑戰(zhàn)非常大。

我覺得最有意思的,是我要做一個順水推舟的作用,那么它會自然形成一個談話的氛圍。后來我慢慢發(fā)現(xiàn)我也有自己的特點,我說的話沒有明顯高于別人的比例,可能讓整個節(jié)目有點去中心化,不是很分明地讓人感覺我在主持。而且張越老師給了我很大的幫助,畢竟她是一個經(jīng)驗那么豐富的主持人。

澎湃新聞:現(xiàn)在女性話題是一個蠻熱門的領域,這個節(jié)目更多是讓女觀眾感興趣,但類似于性騷擾的話題是不是落在男觀眾的身上效果更好?畢竟多數(shù)時候女性是受害者,男性是行動者。

周軼君:你不能期待靠單一性別去解決社會問題。律師就說到了,性騷擾問題的解決一定是一個社會結構性的幫助才能夠真正達到效果。比如侯志明老師說到一個例子,有一個小女孩被表哥騷擾,當這個女孩跟媽媽說的時候,媽媽的第一反應是怪她說你傻,她媽媽的反應能看出,難道不應該是女性也要接受這樣的教育嗎?表哥也是一個未成年人。

性騷擾不僅僅是女性作為受害者的單一性別問題,它一定是兩性問題,我是希望大家看了這個節(jié)目以后,不同的性別都如釋重負,覺得原來這個事情清楚的界限在這兒,不越過不就好了嗎?

我非常希望有男性觀眾來看這個節(jié)目,不要認為好像被貼上一個女性的標簽后,男性都拒絕看,我是想大家看到我們聊的話題真的非常的廣,后面有關于科技的動物的自然的等等,本來女性就可以關心所有問題,它是一個認知的節(jié)目。導演在剪輯的時候才發(fā)現(xiàn),節(jié)目當中的觀念都挺先進的,有一種清新之風。

獨立女性有一萬種樣貌

澎湃新聞:對于每一個女孩來說,你覺得了解了女性主義和完全不了解這個東西,生活會有什么很具體的改變嗎?

周軼君:《父權制與資本主義》這本書的豆瓣評論第一條很準確,說看這本書的感覺就像19世紀的工人讀到了《資本論》。我想說的是,理論會給你一種支撐,一種心理的依據(jù),很多事情你會知道不是你個體的錯誤,像性騷擾這種事情,可能很多人遇到第一反應是我的錯,我是不是穿得太暴露,是不是對人家有一些暗示被誤會了,但當你了解這些知識和理論以后,你就發(fā)現(xiàn)不是你的錯。到最后可能我們最大的問題在于很多時候,女性把父權制的一些觀念內(nèi)化了,覺得我是女的,我就該這樣那樣,那么你需要有理論去點燃一下,告訴你還有其他的可能性。

《第一人稱復數(shù)》節(jié)目截圖

澎湃新聞:剛剛你提到了豆瓣,豆瓣上也有很多有關女性主義的討論,你會去關注上網(wǎng)的這批年輕女孩討論的話題嗎?會感受到變化著的發(fā)展趨勢嗎?

周軼君:我上一次跟戴錦華老師聊的時候,她說連她都不敢聊,因為大家會有很多不同的意見。你看最近的新聞報道是關于巴以沖突的,這兩天我的社交媒體帳號評論底下都在“打架”,明明似乎這個地方離我們很遙遠對吧?但我是一個真正在那里工作過的人,跟他們朝夕相處過的人,我會告訴你我不會參與這種“打架”。因為當你看到的越多,知道的越多,你越難形成一個黑白分明的觀點。這個體驗可以用在很多事情上面,有時候我會非常寬容地去看別人的意見,相比知道你是怎么想的,我更關心你怎么形成這個看法的。當人能夠關心跟你不同意見的人是怎么形成看法的時候,就會不再那么執(zhí)著于誰對誰錯。

其實我覺得沒有那么清晰的所謂發(fā)展階段,之前我重新讀伍爾夫的書,我重新歸納了一下,也加上了一些我自己的看法。我提出了三件事情,一個叫經(jīng)濟自立,我們達到財務自由太遠了,但經(jīng)濟自立是可以的。其次是智識自由,在認知上任何男性可以達到的高度你都可以達得到,沒有說這話題只能男性去聊。第三件事叫做性別自如,性別不可能達到自由,因為生理性別確實有限制,是不可逾越的,有時候我開玩笑說,除非哪一天男人能生孩子了,性別才可以真正達到自由,但我們可以對性別有更多認知,自如看待自己的性別,不為這個性別感到別扭,不給自己設限,也告訴他人不要給我設限。

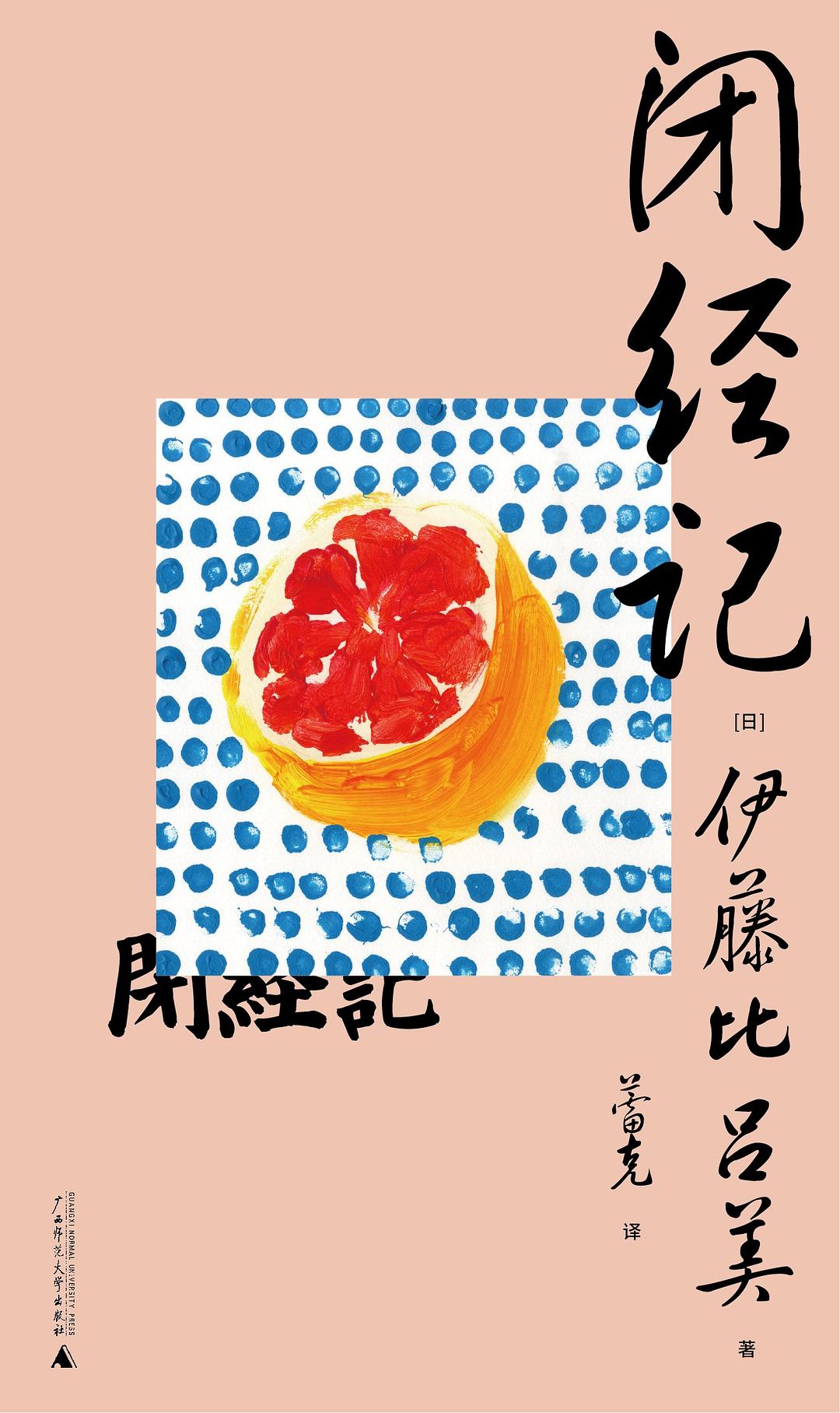

上野千鶴子的書對我來說,最大的觸動還是她展現(xiàn)了好多東西,跟她對談的人有不同年齡,有不同身份職業(yè),你會看到她們都活得這么精彩,而且可以把自己過去的經(jīng)歷那么深刻地暴露出來。比如有一個援交女,后來轉型做社會學者,我覺得這就是女性能做到的真誠,她一點都不羞于自己過去的經(jīng)歷,反而告訴你,因為我的經(jīng)歷,我認知到性別是什么樣子。女性更能夠袒露自己。還有伊藤比呂美寫的《閉經(jīng)記》,講一個50多歲的女性閉經(jīng)的經(jīng)歷,這種話題以前怎么可能被拿出來說,還白紙黑字地印出來討論。越來越多的書寫被傳播,我的這些體驗就是體現(xiàn)著越來越多的進步,而不只是口號。

《閉經(jīng)記》

澎湃新聞:但我也發(fā)現(xiàn)網(wǎng)上討論現(xiàn)在也很容易走向指責女性,比如“嬌妻”這種說法。之前有up主全嘻嘻和上野千鶴子的聊天,就被罵得很厲害。對于這種女性個體和個體的沖突,你是怎么看待的呢?

周軼君:網(wǎng)絡時代這是必然的,不光是女性之間有沖突,所有的問題,只要可以貼上標簽就會有沖突。我看了她們那一次交談,我還挺感激她能把這個聲音帶過來,實際上我覺得不管她聊的是什么,這一次訪談確實在國內(nèi)打開了很多大家對這個問題的討論,我很感激她們開啟了這個討論,至于說她的觀點怎么樣,每個人都可以有看法,而且我覺得她很勇敢地把自己的經(jīng)驗放在里面去講。當然這只是我的觀點,我不會去攻擊別人,但網(wǎng)絡時代確實很遺憾,不可避免會出現(xiàn)網(wǎng)暴這樣的現(xiàn)象。

我覺得,我們說的話不是太多,而是太少,真正觸及本質(zhì)的事情說得太少了。

澎湃新聞:你會覺得女性主義是有門檻有要求的嗎? 在全嘻嘻最新回應的視頻里談到自己被女性主義開除了,我想這個感受也是很多婚育女性群體,或者某些女性,在談到這個話題時的感受。

周軼君:所以是要宣誓嗎?我認為她不是被女性主義開除,她可能覺得自己被某一個陣營開除了,是一種不被理解的感受。我覺得女性主義本來就是多元的,你能用一句話告訴我女性主義是什么嗎?不能。一個女性個體成長的過程,本身就是女性主義的。張越老師說,獨立女性有一萬種樣貌。沒有條條框框,和結不結婚都沒有什么關系。

澎湃新聞:你有了自己的女兒,在女兒的教育過程當中,你會融入怎樣的女性主義的教育?

周軼君:我覺得更多是讓她看見我是怎么做的,而且讓我很吃驚的是,她在女性主義的觀念上比我先進得多,我自己意識到一些事情都是長大成人以后的事了,她現(xiàn)在才11歲,但在這方面要求平等進步的思想非常重,比如說她學校有男子足球隊,沒有女子足球隊,她看到有世界杯女足,她說要去發(fā)起一個倡議,搞女子足球隊,她會有非常鮮明的觀點。這個真的不是我教她的,我想更多是潛移默化地影響,我現(xiàn)在更多的是告訴她,也不要貶低男性……我們是平等的。

澎湃新聞:就像“不要貶低男性”的擔心,現(xiàn)在也有人覺得,好像什么話題最終都引導到性別的問題上去也不對。

周軼君:我覺得該問的問題是,為什么所有的問題最后都引導到性別問題上,因為性別是最可見的,我跟你之間有任何分歧,也許不是性別所引起的,但可能因為性別男和女是最可見的,最容易被看見的一件事,到最后因為我是男的,這是一種最無力的回復,有可能這個人這么說,是因為他成長期作為一個男性的經(jīng)驗,告訴他是什么,應該怎么做。自己去真正經(jīng)歷和自我教育和他人告訴他,結果是不一樣的。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司