- +1

韓國政府收容所靠販嬰到海外謀利?揭秘跨國領養背后的黑幕

很多人認為,棄嬰們被西方國家領養后,就能過上衣食無憂的生活,事實卻并非如此。他們不僅面臨身份危機,還被性虐待,在酗酒的家庭長大……

韓國電影《芭比》就曾展現過這樣的跨國收養騙局。

但現實遠比電影殘酷,許多韓國孩子被強行安上了孤兒的名號,被送往異國他鄉,被當作創造社會福利的工具。

01

“他的話根本不可信”

2022年夏,丹麥公民蘇西·普弗魯格·布萊納德(Sussie Pflug Brynald)走進了韓國首爾霍爾特兒童福利會的門,叩問她的身世。記錄顯示,49年前,當時的她還是韓國孤兒,被福利會送往丹麥收養。

布萊納德還帶了一點伴手禮,一瓶丹麥利口酒和裝飾著維京人和丹麥國旗的紀念酒杯。有人告訴她,送禮有助于尋親。

但布萊納德猶記得那種寒氣,從建筑內部裝修風格到工作人員,全都冷若冰霜。“他應該對無數人說過同樣的話。不斷機械性重復:‘對不起。不好意思。沒有信息。’他是這樣說的。”

七月那天,布萊納德分不清什么是真的,什么是假的。兒童福利會記錄的信息只有——她是孤兒,被陌生人在街上撿到——這也很可能是假的。她有種強烈的感覺,她回憶道:“他的話根本不可信。絕對是假的。”

一想到永遠找不到生母,不知道是否有兄弟姊妹,她就悲從中來。“我無法面對這種痛苦。” 但是,與其他數百名與DKRG(丹麥韓國人權組織)聯系的收養者一樣,布萊納德也做好了失敗的準備。

人權組織稱,自20世紀50年代以來,大約有20萬韓國兒童被國外收養。超過50%的兒童收養發生在20世紀70年代至80年代,那時韓國正處于樸正熙和全斗煥的獨裁統治下。其中有9000人送往了丹麥,丹麥的世界人均跨國收養率極高。

現在,這些兒童大多已經四五十歲了,如布萊納德一樣。一小部分執著查清,他們被送往西方白人家庭收養的真相。在瘋狂尋親多年的經歷中,他們遇見多次記錄偽造和搪塞后,他們不再相信那種陳詞濫調,不再心存感激。

大規模收養事件在全球范圍內備受關注,痛苦的創傷如多米諾骨牌涌現,人們再度懷疑阿根廷、西班牙和以色列等國的領養方式。它們運作方式非常相似,政府和醫院串通,以弱勢的母親為目標。

但韓國的不同之處在于,收養是跨國跨種族的,亞洲兒童被送往歐洲、北美以白人為主的家庭。

02

跨國收養

2022年,DKRG向韓國真相與和解委員會(Truth and Reconciliation Commission)提交請愿書,要求徹查收養虐待和腐敗。

得益于丹麥被收養者的努力,申請范圍不斷擴大,最后有來自8個國家總計近400名被收養者提交了申請。2022年12月,委員會宣布將開始對這些申請進行調查,調查對象包括當時韓國政府授權國際收養的4家機構。

布萊納德就是其中之一。

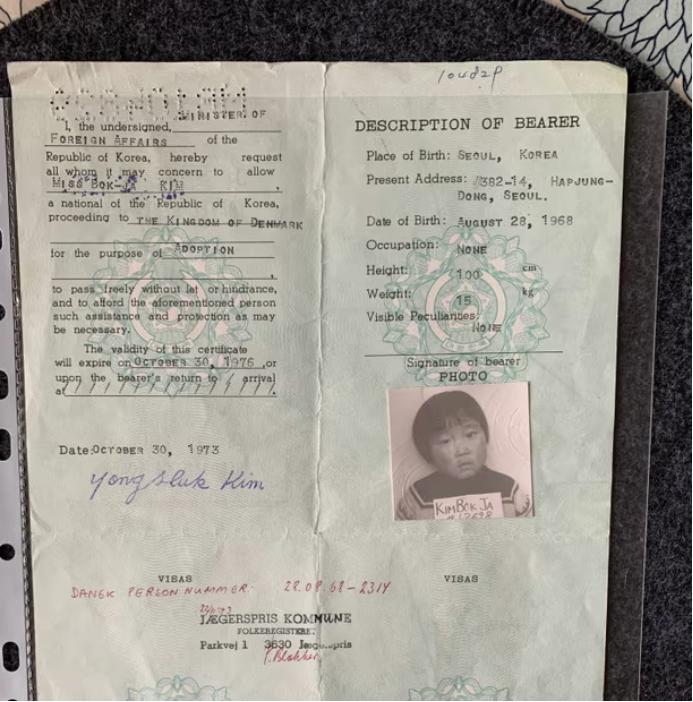

根據資料,布萊納德出生于1973年7月16日,被一個陌生人帶到首爾鐘路警察局。7月27日,她被帶到霍爾特兒童福利會。不久,福利會宣布她是合法孤兒,并頒發了所謂的“孤兒戶口本”。據稱,被遺棄還不到一個月,布萊納德就開始走跨國收養程序了。

收養程序的第一步就是,斷絕她與家人的聯系,以便獲得法定監護權,這是收養的必要條件。10月,當霍爾特兒童福利會拿到監護權的同時,福利會幾乎立即創建了她的收養聲明以供收養。在出生4個月后(預計出生年齡),布萊納德帶著孤兒證明文件去了丹麥,所有關于她過去的痕跡都被抹去了。

有一種說法是,這些收養者很少有人是真正的孤兒。這也導致了布萊納德的身份危機,激發了她和親生家庭聯系的想法。“如果事實證明,霍爾特兒童福利會明知我生母是誰,卻一直隱瞞,我不敢想象我會有多生氣。”

她說:"我一直在想,要是我能早點見到生母就好了。我想她會比我更明白,收養機構在操控我的命運。"

現在,布萊納德和丈夫及兩個孩子一起住在哥本哈根的塔恩比(T?rnby),她在這里長大。如今的塔恩比是個多種族地區,但布萊納德回憶說,在她小時候,“我是唯一與眾不同的人”。

年輕時,布萊納德常常避開鏡子,梳頭發時頭要顯得圓。和許多被采訪的收養者一樣,她談到了自己的感受,感覺像是局外人。在一個單一白種人社會里,她是唯一的亞裔。

03

偽造孤兒戶口

兩名退休社工的采訪,證實了她們的擔憂。他們曾在韓國最大的收養機構工作 30 多年。在首爾弘大社區的一家Dunkin'Donuts里,前社工Kim和Hong(化名)公開承認他們偽造了“孤兒戶口本”,這是將兒童從其親生家譜中分離出來的官方記錄。兩人現年70多歲,因為擔心前同事的批評,要求匿名。

“我們必須做孤兒戶口本,”Kim說。“只有這樣,孩子們才能有簽證,才能被收養。”

在戶口本中,孩子們自成一戶,沒有任何關于親生父母的信息。大多韓國被收養者都有這些文件,幫助中介機構繞過收養國的移民法。

哈佛韓國研究所講師古永銀博士說:“偽造孤兒戶口是收養制度的一部分,讓兒童變成可收養兒童。這并非個例。很大程度上,這讓20萬兒童可以被收養。”

社工們知曉韓國真相與和解委員會的調查,但仍為自己辯護,他們反復提到韓國單身母親的社會羞辱,以及如果這些孩子在孤兒院長大,成長機會將很少。

一位任職于 DKRG 的被收養者說,他們在檔案里發現了更多偽造的細節,包括姓名、出生日期和父母信息,即使知道詳細信息,他們也經常填“未知”。部分案例中,甚至兒童被發現的經過,他們如何被發現,被帶到哪個警察局、孤兒院或者醫院,都是捏造的。

對于這些情況,Kim解釋說,收養機構無法知道孩子的詳細信息。如果親生父母(通常是單身母親)帶孩子來,他們常常請求更改信息,以便以后無法找到他們。

Kim說:“如果一個高中生帶了孩子來,她現在也60多歲了,應該結婚了。她會隱瞞自己曾有過孩子,否則她的一生就毀了。因為韓國是個隱藏一切的國度。”

這兩位前社工強調,韓國過去的貧困和動蕩影響了他們的選擇。某種程度上,Kim也理解被收養者,但反對否定整個收養系統。他們認為這是一種必要之善。

“如果他們責怪我們,責怪當時并不發達的韓國,我們無法辯白,”Kim說。“但他們難道不應該感謝我們,是我們讓他們走到今天這一步。”

一旁安靜的Hong突然大哭起來,他說:“我們感受到了他們的痛苦。我真的很想告訴他們,我們聽到了他們的哭聲。”

Kim插話道:“當時,我們真的只想盡快送走他們。所有的孩子,每20個孩子擠在一個房間里。難道離開不比待在這里更好嗎?在這里,他們不會被公平對待。”

Kim說,她確實認識一些親生父母,他們謊稱孩子是孤兒。“盡管(他們親生父母)現在會找各種借口,但不是我給孩子貼上紙條,拋棄了孩子。”

盡管官方數據顯示,遺棄兒童數量占所有被收養者的50%至60%。但協助 DKRG申請的研究員菲爾西克-申(Philsik Shin)說,在他經手的案件中,90% 以上的被收養者至少有一名親生父母,而收養機構沒有取得親生父母的知情同意。”

菲爾西克說,“當時人們對國際收養還不甚了解,社工并沒有讓父母明白,收養將意味著他們再也不能見到孩子了。‘他們 20 歲時會回來的。就像送他們出國留學一樣。他們會回來的。’他們這樣解釋。”

社工與親生父母(其中許多是未婚母親)之間的協商,往往是不平等的權力關系。

古永銀博士說:“他們有一種優越感和權利感。社工認為,他們甚至可以代表這些孩子做決定,甚至比父母更好......憑什么他們覺得,這些孩子在異國長大會更好?”

04

一名兒童=14358元

古永銀博士補充說,收養機構和社工,如Kim和Hong,受到韓國政府的壓力,要求填補國內福利計劃的缺口。這些福利計劃,包括孤兒院、兒童醫院、未婚母親之家和國內收養計劃,都是由國際收養的利潤資助的。

政府曾短暫嘗試過配額制度,鼓勵國內收養而非國際收養,但在 1980 年放棄了。菲爾西克說:“收養機構自由地送兒童出國,有利于機構間的競爭,可以創造更多的資金和更多的盈利機會。”

這種盈利機會不僅限于收養機構,也包括組織收養兒童的中介機構。

菲爾西克說:“某些情況下,當生孩子的婦女是單身母親,或者對方似乎無力支付醫療費用,醫院會給收養機構‘牽線搭橋’。”

他說,如果孩子送往收養機構,“機構會支付醫院費用”。菲爾西克估計,按今天的幣值計算,每介紹一名收養兒童,醫院將獲得約1600英鎊(人民幣約14358元)。他說,受益于這些非法計劃,參與其中的少數醫院工作人員的年薪將翻一番。

根據政府文件,在1988年和1989年,進入韓國四個收養機構的所有兒童中,有一半以上是直接從醫院和產房送來的。

1979年至1988年,在全斗煥的軍事獨裁統治下,韓國政府對收養行業非常支持,政府甚至任命軍事領導人為收養機構主管。僅在1985年,就有8837名韓國兒童被國外收養。

一份1988年軍事統治時期的官方文件中,政府將收養行業比作“販賣兒童”,對收養機構之間的競爭、從醫院、產房和地區辦事處購買兒童的合作網以及兒童檔案的維護不善表示擔憂。

“20 世紀 70 年代,當韓國政府嘗試暫緩外國收養時,北歐國家游說韓國政府恢復這一做法。”古永銀博士說:“(丹麥)確實認為,幫助本國公民成為父母是他們的責任,因為在北歐,為人父母是‘社會公民權’的一部分。”

05

酗酒與性虐待

采訪過程中我們發現,“發展中國家”無法照顧自己的孩子,是丹麥收養者的共識。現年54歲的博克賈·漢森(Bokja Hansen)被收養后在丹麥長大,她一直認為,在丹麥被收養比在貧困的韓國長大要好。

她的家位于丹麥郊區小鎮斯基比(Skibby),是典型的斯堪的納維亞風格:輕盈、流線型。唯一能暗示她出身的物品陳列在架子上:一面小小的韓國國旗和一雙紅色膠鞋。

5歲,漢森穿著那雙紅鞋和肩上印有“霍爾特”字樣的紅色制服來到這里。當時,她在霍爾特兒童福利會生活不到一年。接收文件表明,她因“在街上游蕩”而被發現。

漢森不記得自己在韓國的生活,但她依稀記得登上去丹麥的飛機,記得自己被綁在另一個孩子旁邊,不知為何,她知道他要去另一個國家。她還記得到達后,她尿濕了養父母的床。

回憶從前時,她說:“那種感覺很不安全。”出于尷尬,她說自己很快就學會了換床單。

漢森講述了她的童年,她受到父親的虐待,養父母和她保持心理距離。坐在她和丈夫共同居住的家里,漢森回憶,她試過給養母寫小紙條,紙條上寫著:“爸爸為什么打我?”還有:“我感覺你不愛我。”

晚上,漢森把紙條放在母親的枕頭下。“這是一種說'救我'的方式。”她說。

漢森說,大約10歲時,她不再給母親寫紙條。當時收養家庭的一位成年朋友開始對她性虐待。這名男子先是偷偷讓漢森看色情雜志。后來,性虐待付諸行動。

她說:“我知道父母不會相信我,對方也這樣告誡我。我和父母關系緊張。我無法與他們分享遭遇...我真的需要被照顧。”

在一位兒童心理學家的幫助下,漢森終于把性虐待的事情告訴了父母。“但他們并沒有當面質問他。”漢森說:“我花了好幾年的時間,來努力接受他們選擇了(他)的事實。”

丹麥社會科學研究中心(Danish Centre for Social Science Research)進行的一項研究表明,與丹麥普通父母相比,收養父母的教育程度和經濟狀況普遍較好。然而,我們訪談過的被收養者認為,對養父母的篩選側重于他們的經濟狀況和身體健康,不包括他們的情感狀況是否適合。

收養后的跟蹤檢查很少。就漢森而言,記錄顯示,從她抵達丹麥到最終完成收養,中間機構沒有再做任何事情。

漢森并不是唯一一個說收養家庭不好的人。還有幾名被收養者說,他們的父母酗酒。但出于對家人的尊重,他們不愿公開發言。

趙冰國醫生說:“我們稱之為憤怒的被收養者,他指現在反抗的被收養者。"

“可以說,我們把他們送到國外是為了保護他們的生命,讓他們吃飽飯,讓他們受教育。”現年90歲的趙冰國醫生是一名杰出的兒科醫生,在首爾市立兒童醫院工作了14年,而后擔任霍爾特兒童福利會院長30年。她坐在首爾房子的客廳里,展示剪貼簿,里面裝滿了她治療過的嬰兒的照片和信件,這些孩子大多患有先天性疾病,后來被收養。

“于我而言,我們的疑惑是為什么父母不來找他們的孩子?我在兒童醫院工作這么多年,只有一次家長來找過孩子。如果家長報告孩子失蹤,警方肯定會幫助他們找到孩子。”

如今,韓國的收養數量已經減少,2022年有189名兒童被國外領養。2011 年的一項法律規定,所有出生都必須登記,在收養前,兒童必須在親生家庭的戶口簿上登記。該法律首次規定,應檢查養父母是否有虐待兒童、家庭暴力、吸毒或酗酒史,并宣布重點減少國際收養。

但是,對于之前被收養的人來說,痛苦顯而易見,他們不確定自己的身世,一切線索都斷在了兒童福利院。

06

身份危機

44 歲的安雅-拉斯穆森(Anja Rasmussen)說:“我需要知道我的真實身世,”她的兒子正在她位于哥本哈根郊區家中的隔壁房間看電視。“有人故意抹去我的身世,卻不需承擔后果,這是不對的。”

她說:“收養往往很悲傷。最可以接受的版本是,我的親生母親同意收養,但為了簡化程序,收養機構刪除了我的身世信息。最糟糕的版本是,收養從未得到我母親的同意。”

2017年的一項研究發現,丹麥的被收養者普遍表現良好——韓國人甚至比其他被收養群體表現更好——但他們在19歲時,染上精神疾病的可能性是其他群體的兩倍。索菲-亨澤-佩德森(Sofie Henze-Pedersen)為研究采訪了幾位被收養者,她說,許多人難以建立“完整”的身份認同。

佩德森解釋說:“如果過去的信息缺失,或者他們覺得有無法填補的空白,自我意識就會受到挑戰。”

拉斯穆森擔心,對于一些即將步入中年的被收養者來說,要想見到自己的親生父母為時已晚。盡管如此,她還是希望這次調查能促使韓國修改法律,使被收養者能夠獲得任何一絲自己身世的消息。

“這是我們的身世”她說。“我要撕掉韓國收養的光輝形象。對一些人來說,這可能很光輝,但其中也有不光輝的部分。我需要讓人們了解這一點。”

編譯:阿海

原標題:《韓國政府收容所靠販嬰到海外謀利?揭秘跨國領養背后的黑幕》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司