- +1

追憶| 與馬承源先生在青銅器展廳的一面之緣,猶如精神補鈣

2004年的9月25日,原上海博物館館長馬承源先生意外西行。在成為上海博物館館長之前,馬承源已經(jīng)在上博工作了31年。30多年來,他從一名普通的文物愛好者、博物館工作者成長為世界級的專家學者,青銅器和古文字研究的泰斗。2018年是馬承源先生誕辰90周年。“澎湃新聞”(www.usamodel.cn)特刊發(fā)相關追憶文章以紀念馬承源先生。在作者的眼中,與馬先生意外的“一面之緣,猶如精神補鈣一般影響了十幾年。”

李朝遠曾在一個主題為“馬承源先生”的講座中,開篇談到馬先生的貢獻主要有二:一是對中國青銅器的研究,二是對上海博物館的建設,我覺得這個評價非常到位。當講座的文字稿在《上海文博》雜志刊出后,我花了一個晚上的時間,將這篇文章完完整整地敲錄到了博客上。

我與馬承源先生曾謀過一面。2004年7月,往往直奔三樓書畫館的我,莫名想去青銅器館展廳看一眼。西周晚期的仲義父缶霝表面光潔,銀色的底子上,浮有一層輕薄的綠銹,綠色的銹點在銀白色的光暈下非常耐看,這跟王詵煙江疊嶂圖的青綠設色不是一樣地美么?正看得出神,一位白發(fā)老者朝我走來,他說“小伙子,你看得出神,能告訴我你在看什么嗎?”他就是馬承源先生,被譽為“青銅器鑒定第一人”,此時正在展廳接受央視采訪。馬先生帶我看了青銅器館,合影后馬先生說若對青銅器有興趣可以給他打電話。

在中國青銅器研究方面,馬先生沒有太多直接的考古經(jīng)驗,但他卻非常善于運用考古成果來豐富和修訂其認知,這可謂傳統(tǒng)金石學和現(xiàn)代考古學相結合的系統(tǒng)實踐。不得不承認,馬先生對于青銅器研究最大的貢獻在于給出了體系和框架,給出了青銅器斷代上的基本方法,建立了較為科學的形制序列,還帶領團隊細致整理了紋飾圖像。當然,限于文獻和文字功底,他對于諸如克鼎年代等方面的意見一味地依賴“月相表”,對南方吳越青銅器斷代也較為“固守己見”,不過這與他的個人性格也不無關系。

在夏商周斷代工程當中,馬先生顯示出了非常敏銳的學術洞察力。他雖然是工程專家組成員之一,但實際上沒有參與這項工作。馬先生以為單獨靠現(xiàn)在的認識和手段,將青銅器的“四要素”轉化為確鑿的年代并不成熟。果不其然,當陜西眉縣楊家村窖藏“逑”器出土后,他不顧春節(jié)臨近依然立刻飛過去查看,點出工程成果與最新出土的高紀年器物矛盾,工程存在“拍腦袋”“舉手表決”等違背一般學術方法的問題。這種非常直白、直接、直率的表達方法,顯示出老一輩學者的責任和態(tài)度,也與他較為要強的性格有關。

除此之外,馬先生的頭銜中應該再加一個“社會活動家”,憑借著他與市場良好的關系、憑借著他的人格魅力,在上世紀90年代,馬先生同汪慶正先生籌措了上博新館的啟動款項及后續(xù)資金。這無疑與馬先生自信、篤定、活絡的性格有關。

馬先生有一篇《對21世紀博物館建設的猜想》,我覺得“當年”的許多理念,在30年后的今天仍屬于“創(chuàng)新和開放”,比如上世紀80年代他就全面放開了觀眾在上博展廳中的拍照行為,他認為拍照是對上博的宣傳,而且能方便大家研究文物;面對上世紀90年代制定的《文物保護法》中對于民間收藏一概否定,對博物館與市場關系持相當保守態(tài)度的法規(guī)時,他和汪慶正先生扭轉了這一“立法”,這才有了現(xiàn)今活躍的體制和市場局面;為了征集到更好的文物,他非常重視對收藏家的管理或者干脆“收藏”收藏家,讓博物館成為不斷有新藏品涌入的“活水”……總之,馬先生開放、共享、發(fā)展的理念不僅在當年閃爍著智慧的光芒,更讓如今的那些保守心理相形見絀。

與馬先生短短半鐘頭的一面之緣,猶如精神補鈣一般影響了我十幾年。而我對馬先生更多“立體”的認識,來自于他當年的同事、朋友。同事說他很看重青銅器陳列室,展廳里的文物和展線就是他的學術框架。有一回在朋友家吃飯,家里的長輩竟然長期跟馬先生打交道,還拿出了一些合影,回憶起馬先生的人格魅力。上博青銅器館有一個非常受人尊敬的老保安,說馬先生午飯后經(jīng)常到展廳看看,了解觀眾的意見,還說現(xiàn)在的館領導一個比一個忙,很少到展廳里來接觸觀眾。

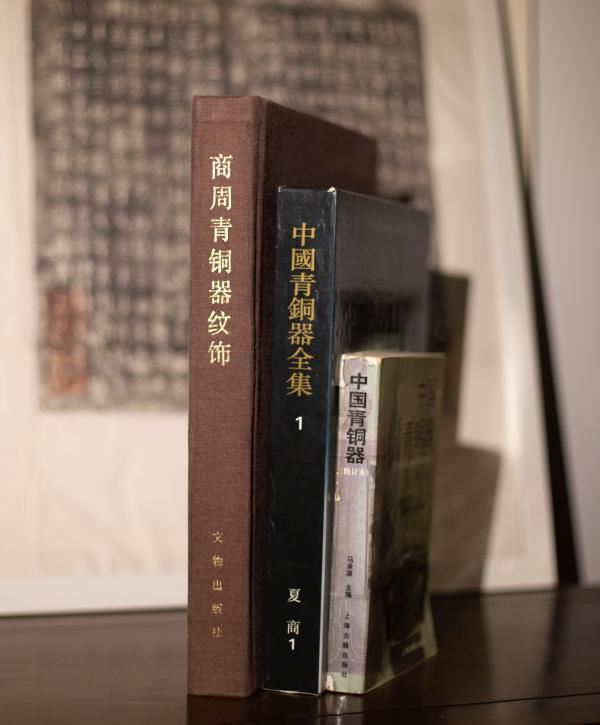

老一輩的學者,文章寫得少。《青銅器全集》《商周青銅器銘文選》《商周青銅器紋飾》這些書雖冠以“集體”編寫之名,但其中絕不缺少馬先生的真知灼見。他的大部分觀點還依靠藏品卡片和口述傳承,比如陳佩芬先生的一些文章,實際上有部分是馬先生的意見。馬先生在《夏商周青銅器研究》序文中說,本書的學術價值能管50年,這正是他學術上的自信,時間也會驗證這一判斷。

老一輩的學者,有的沒有機會帶學生,很多事情沒有人站出來為他解釋和維護。馬先生的性格是那么地鮮明,面對社會上關于他的流言,精神上極度抑郁,又沒有人幫他去辟謠和辯護,想不開的話很容易走不出來。或許這也正是我這些年有意了解關于抑郁癥的知識,并在遇到患有抑郁癥的朋友時,不免神經(jīng)質的與他們父母多叨嘮幾句的原因,或是執(zhí)念吧。這些年,我有意了解了抑郁癥的知識,遇到患有抑郁癥的朋友,有時顯得有些神經(jīng)質,但我明白,這是我心里的一個“執(zhí)念”。

有二三位友人在看完“朱昌言、徐文楚伉儷捐贈青銅器展”后,向我談起“觀后感”時,都不約而同地提及馬承源先生,紛紛稱贊馬先生以其人格魅力為上博爭取到了這樣的鐵桿“贊助人”。

一面過后,我立刻買了一本馬先生編寫的《中國青銅器》,開始了與青銅器結緣的快樂旅途。我作為一個后輩,一個幾乎與馬先生無甚交集的小年輕,是不配多說什么的。但有時候,總會想起馬先生看青銅器的眼神,里面透著慈祥、好奇、篤定與堅毅。他的這種精神影響了很多人,我只是其中之一,每一個參觀過上海博物館的人,了解馬先生經(jīng)歷的人,我想都會受到他精神上的召喚。

馬先生對我的影響太大了,讓我有了一個堅持十幾年的愛好,有了一份面對生活中困難的堅定,有了一種對于冷暖世故的不理睬,有了一個以更開放的眼光看待這個世界的態(tài)度。

“始自熱情激蕩,從未敢終于世事炎涼”。這背后有一種精神引領著我,這精神便來自于馬先生。臨近馬承源先生忌日,有許多話想對他說,于是就有了這些文字。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司