- +1

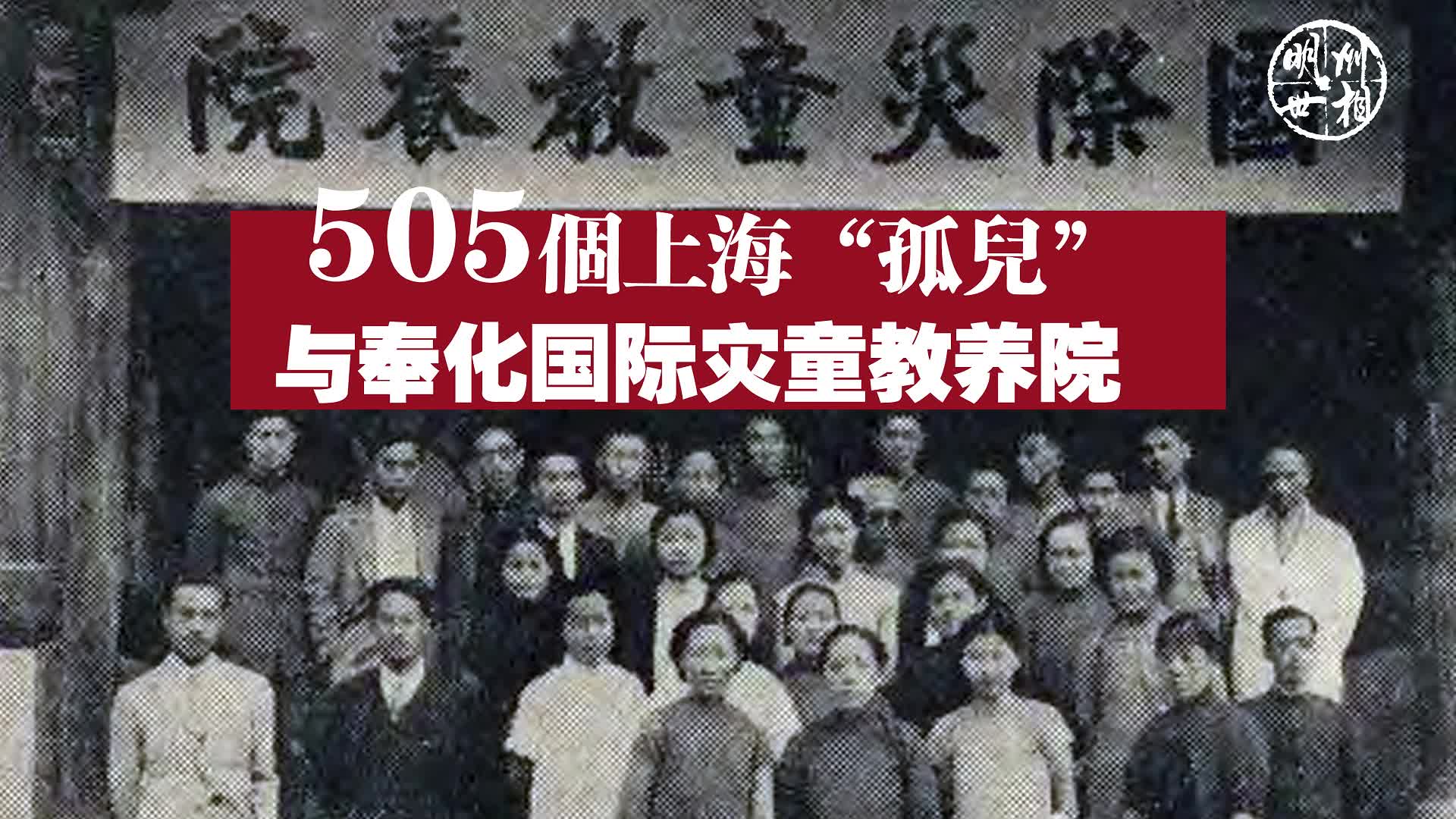

曠世悲歌:505個上海“孤兒”與奉化國際災童教養院

作者:龔晶晶

在人們無數次沉沒里,為何還有條船不遠萬里?

在我無數次絕境里,你為什么還陪我顛沛流離?

01.風雪前夜

1937年冬,上海下了好大一場雪,卻蓋不住滿目瘡痍,和遍地的尸骸。

上海淪陷,租界成了孤島。

那一年,竺培德19歲,就住在上海法租界威海衛路647弄,因南京岌岌可危,他帶著同在金陵大學求學的20多位同學撤回上海。這才發現:租界里已經擠滿了難民。

戰爭爆發后,法國人為了省去南邊來的麻煩,雇傭了幾百名工人,在法租界和華界之間,筑起一道4華里的磚墻。只在里面開了幾道鐵柵門。可還是有源源不斷的難民試圖涌入,扛著自己全部的家當,千車萬擔,綿延數里。

天上偶有日機飛過,便會引發一陣騷動。難民們相互推搡著,央求守衛打開求生之門,一時間,男的哭,女的叫,還夾雜著孩子被踐踏的慘叫聲。

攝于1937年11月,上海法租界與華界交界處,一群中國難民在等待進入法租界。

據《立報》記載:至10月,上海難民已不下130萬人,進入租界最高峰時達70萬人。馬路上、屋檐下,處處可見惶恐的眼睛。

他記得,那陣子,父親竺梅先總是難以入眠,一連數日深夜登上屋頂,久久眺望著租界以北的那片火海,神情悲愴。父親說,那是外來的賊寇,在侵我國土,屠我同胞。昔日的東方巴黎,成了一片廢墟,猶如人間煉獄。

不久前,父親嚴辭拒絕了日本人合辦企業的陰謀,宣布自己掌控的資產——居全國首位的民豐、華豐兩大造紙廠停產。表示寧可苦心創業的實業全毀,也絕不屈服。

民豐廠舊影

時局動蕩,諸多人士紛紛避往香港或海外,虞洽卿、杜月笙等好友數次勸說父親一同撤離,可父親卻憂心著難民中數萬贏弱孤童,堅持:今日之兒童實為復興之基礎,然父母俱亡,孑然一身,其教養之責,當由國家社會共同任之!

“匹夫雖微,興亡有責,我們每個中國人要在此關頭,為國家民族踏踏實實做些事,勝利才有希望!”對于父親當時的話,竺培德一知半解,只一心想著,戰爭應該不會持續太久,等他和同學們從成都回來,父親心心念念想做的災童教養院應當已經建好了,不知道是不是又要像之前籌建“國際紅十字會傷兵醫院”時一樣,喊自己去做義工。

竺梅先籌建的傷兵醫院,先后救護前線傷員超過4000人。

登船的時候,父親還反復說著,遠離家鄉,要保護好自己,要好好讀書,實業救國。只要求一條,千萬不能做日本人的走狗。聰慧如他,為什么就沒有留意到,父親突然送走所有子女,是為了與日軍背水一戰!

那日一別,竟成了父子之間最后的訣別。

此后的幾十年,他都在后悔,離開的時候,為什么沒有再好好抱一抱父親。

圖為筆者與竺梅先次子竺培德的兒子——竺士性,走訪上海舊址。

02.諾亞方舟

1938年,上海已經入夏,戰事卻仍沒有結束的跡象。

原本由社會團體和各界人士捐募成立的慈幼院相繼關閉,大批孤兒又重新流落街頭。本就生如飄萍,如今更是孤苦無依。報紙上連篇發表著兒童難民營的消息。“每天平均死亡難童100人左右”。

上海第七十七號收容所里,14歲的沈長根正蜷縮在窗邊。透過毛玻璃,能望見法租界馬路兩邊,露宿者不下數百人,角落里一個剛生了死嬰的婦女在拼命多要一個饅頭,而那數千個從浦東過來四天沒吃飯的難民,就像“一群冤魂”移動過來……

他已經記不清,這是自己逃進租界的第幾天,身邊比他年長一歲的池桂根正靠著父母酣睡,而他已經沒有母親了……

渾渾噩噩間,一雙溫暖的手撫上了他的雙肩,有人溫柔地問:“小囡,儂要跟我去讀書嗎?”眼前的女人穿著一身粗布麻褂,發髻齊齊挽起,眉眼慈愛。見他不動,又喚他,小囡、小囡。此后半生,午夜夢回,徐錦華都是這樣一遍又一遍地喚他。

徐錦華

聽大人們說,徐錦華是上海頭面人物竺梅先的太太。他們要在竺先生的家鄉奉化辦一所“國際災童教養院”,讓這些因戰亂流離失所的孩子,有書讀,有飯吃。

沈長根興奮得徹夜難眠,天才蒙蒙亮,就和同在收容所的池桂根、王家麟等人,前往位于虞洽卿路480號的寧波旅滬同鄉會報到。

8月31日,天氣晴,“謀福輪”靜靜停泊在上海十六鋪碼頭,猶如諾亞方舟。

竺梅先接管寧紹輪船公司后,為抗日自沉商船,僅余下“謀福輪”這最后一艘。可即便如此,他還是冒著船只被毀的風險,命人日夜往返于滬甬及浙東航線,悄悄運送近十萬難民逃離上海;眼見四明公所外堆滿寧波同鄉的棺木,他又以謀福輪,運送近3000具靈柩回到寧波,歸鄉安葬。

而此刻,這艘船又將為這些流浪的災童,辟開一條生路。

為阻日軍進犯,竺梅先已將自家的另一艘船“寧靜”輪,自沉于長江口。

迎著徐徐江風,第一批389名災童和部分教員排著整齊的隊伍陸續登船,岸邊大批上海市民自發前來送行。

池桂根遠遠望見人群里的母親,聽到她一聲又一聲地喊著:桂根,你要爭氣,好好讀書,要聽先生的話!他笑著揮手,渾然不知,這是此生與母親最后一次相見。

他身后,8歲的龔苔英只拎了一只草籃,里頭裝的是母親為她準備的唯一的行李——一雙小小的布鞋。

更多的孩子,則是像沈長根一樣,因戰火痛失父母,一無所有,赤手空拳,奔赴未知的旅程。

03.泰清山啊泰清山

一夜航行,旭日初升。輪船慢慢在寧波靠岸。

9月1日上午8時,所有人安抵江北碼頭。彼時的寧波尚未淪陷,地方人士在慶安會館準備了500多人的歡迎儀式,盛大熱烈,寧波最高軍政警首腦悉數出席。

主席臺上,他們第一次見到了傳聞中的竺院長。他個子不高,穿著一身中山裝,戴一副金絲邊眼鏡,氣質儒雅,目光堅毅。他慷慨激昂地痛斥著日軍的滔天罪行,鼓勵全體災童不忘國仇家恨,要發奮讀書,自立成人,抗戰救國。當地小學劇團準備了特別演出《流亡三部曲》,與會者無不熱淚盈眶,高喊著在租界無法喊出的愛國口號,聲音震天。

愛國實業家 竺梅先

沈長根一夜無眠,居然第一次開始期待明天。

17艘木船滿載著院童順流而下,天亮已抵橫溪,接下來的路車馬不通,只能步行。稍大的孩子自己走,五六歲的則用竹轎抬上山,老師隊伍中,有一位年紀稍大的女老師,常常停下來,關心地摸摸這個的肩,撫撫那個的頭,親切地問他們累不累,還走的動嗎?沈長根一眼認出,她便是副院長徐錦華。

沿途農家紛紛迎出門來,還有人為孩子們送去茶水點心。

三十里山路的長途跋涉,當時只覺得苦,誰曾想竟會成為他們往后余生,最想再走一遍的歸途。

即便時隔半個世紀,每個院童都能清晰地描繪出這一條通往他們學校的路。過了樓隘,再過岙口,沿著山麓小道走上一座拱形石橋,站在橋上向西北望去,便能看見一座高大的寺院——泰清禪寺。

坐落于泰清山岙的泰清寺全景

記憶里,剝落的山門寺外,張貼著一張很大的紅布,上書蒼勁的七個大字——國際災童教養院。

院墻兩側原本殘印的“苦海無邊,回頭是岸;放下屠刀,立地成佛”,已被漆成了“臥薪嘗膽,明恥教戰,驅除韃虜,光復中華。”

向里望去,十個大人正動手拆除大殿上的如來佛祖,佛身前貼了一張佛歸西天的大紅紙,隨著巨大的佛身轟然倒地,大殿成了學校的禮堂。

殿內懸掛起各國院董的照片,原來開辦之初,竺梅先就吸收了滬上愛爾蘭等外國籍神父友人及地方名流為院董,以“國際”之名,威嚇日軍,庇佑中國的孩子。

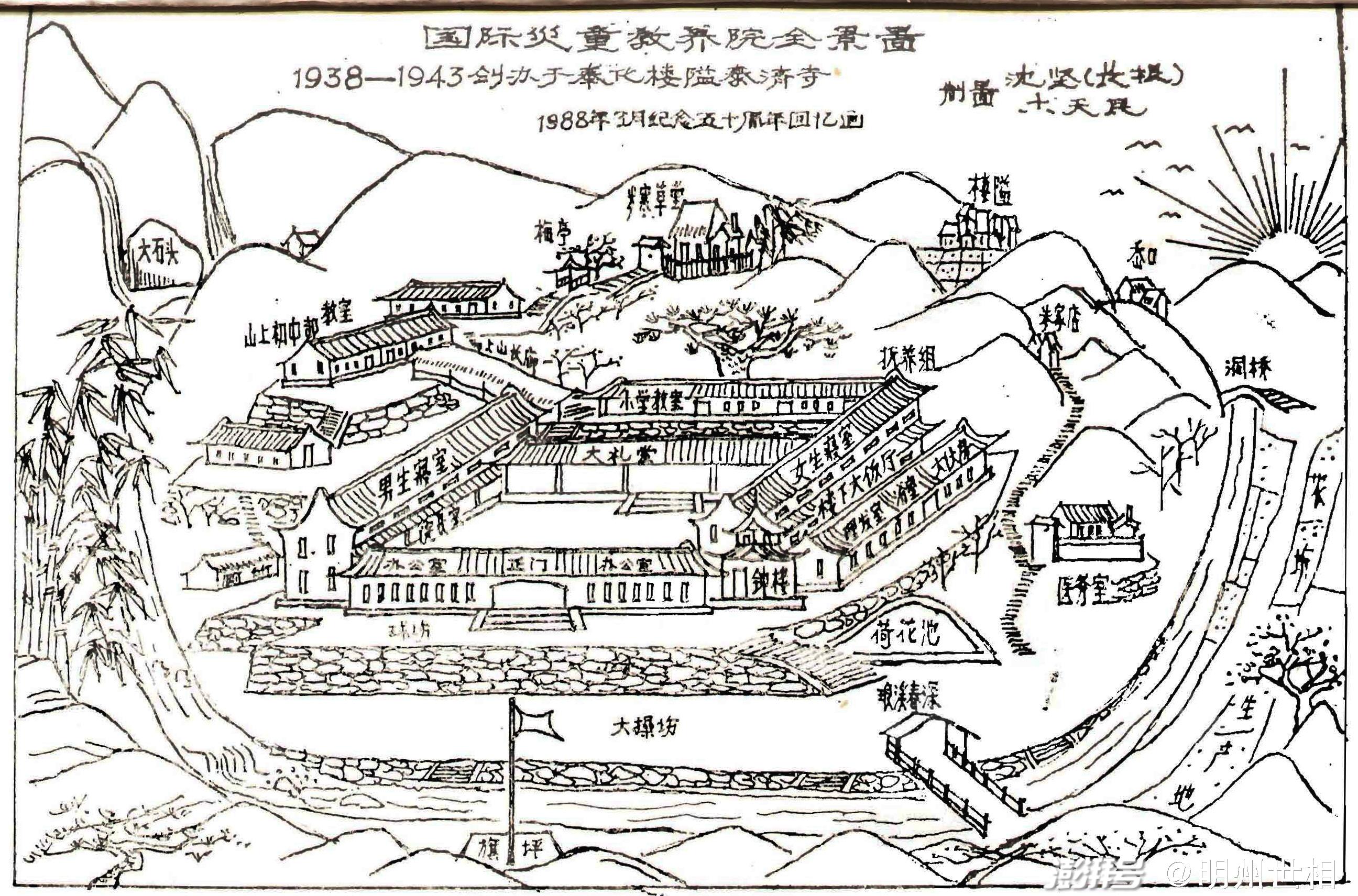

由昔日院童沈長根、戴天民1988年手繪的國際災童教養院全景圖

寺殿僧舍50余間加上添建的40間,共建成9個教室,8個通鋪大寢室,圖書館、理發室、洗衣房、縫紉室、教職工辦公室等一應俱全。南大門前辟成球場,寺前瑯溪攔水修成游泳池,溪外側是生產農場,溪內側是大操場。院內還架設發報機以備對外聯絡之需。

寺外后山搭建了三間草屋,那是竺梅先夫婦的住所,也是院童們幾十年后還心心念念的“歲寒草堂”。竺院長說,國家正遭受蹂躪,如入寒冬。中國之少年,自當擁有在困境中堅韌不拔之精神,亂世中堅貞不屈之節操。

國際災童教養院,如今就沉睡在奉化泰清水庫下。

04.我是他們的母親

據史料記載:1938年9月、10月前后,共三批,計505名災童由上海護送至奉化災童教養院。

第二批災童抵達寧波后,由各界代表護送至新江橋

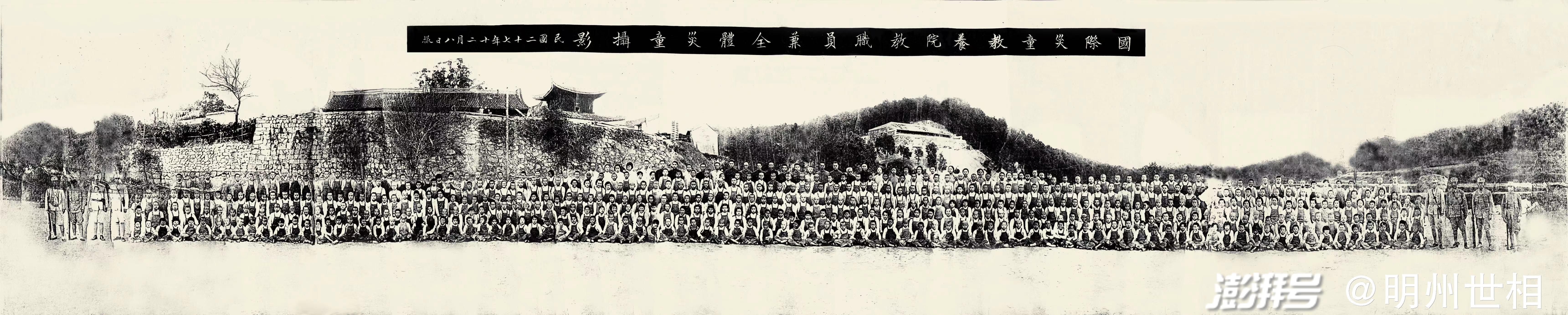

這一天,全體師生集合在院前新建的運動場上,拍下了人生中第一張合影。穿著校服的身影里,最小的4歲,最大的15歲。

竺梅先夫婦年幼的兒子——11歲的竺培基和9歲的竺培國,也在教養院與災童們同吃同住,度過了年少時光。

國際災童教養院唯一存世的合影,攝于1938年12月8日。

此后,寧波地區又陸續送入當地災童近百人。院童共計600人,多數無父無母,院長和老師們,成了他們在這世上唯一的依靠。

沒有人能說得清,在這所抗戰時期,中國唯一一家無政府、黨派、宗教背景,完全由民間出資興辦的災童教養機構里,究竟是何種力量,支撐著他們前行。

70位教員,有名有姓者62人。他們拿著每月不到城里一半的工資,不懼戰火,忍耐著清貧,把所有孩子從小學教至初中畢業。

災童院教師攝于操場一角

那個年代的中國,基礎教育普及程度極低,總人口中80%以上是文盲和半文盲,即便是在知識分子云集的上海,初中生的比例也遠低于現在的大學畢業生。

直到后來,沈長根才知道,所有教員都是兩位院長從各地大專院校禮聘而來。教導主任張月樓是日本明治大學的留學生,英語老師鮑慧珍是上海圣約翰大學的高材生,張重哉、朱赤誠、劉霞仙等老師也曾多年擔任中小學校長,還有大學老師,甚至是民豐、華豐兩大造紙廠的工程師。

只因一句“國家興亡、匹夫有責”,他們放棄了城里優渥的生活,追隨徐副院長來到這窮鄉僻壤,教書育人,一年又一年。

國際災童教養院部分教職工合影,攝于1938年秋

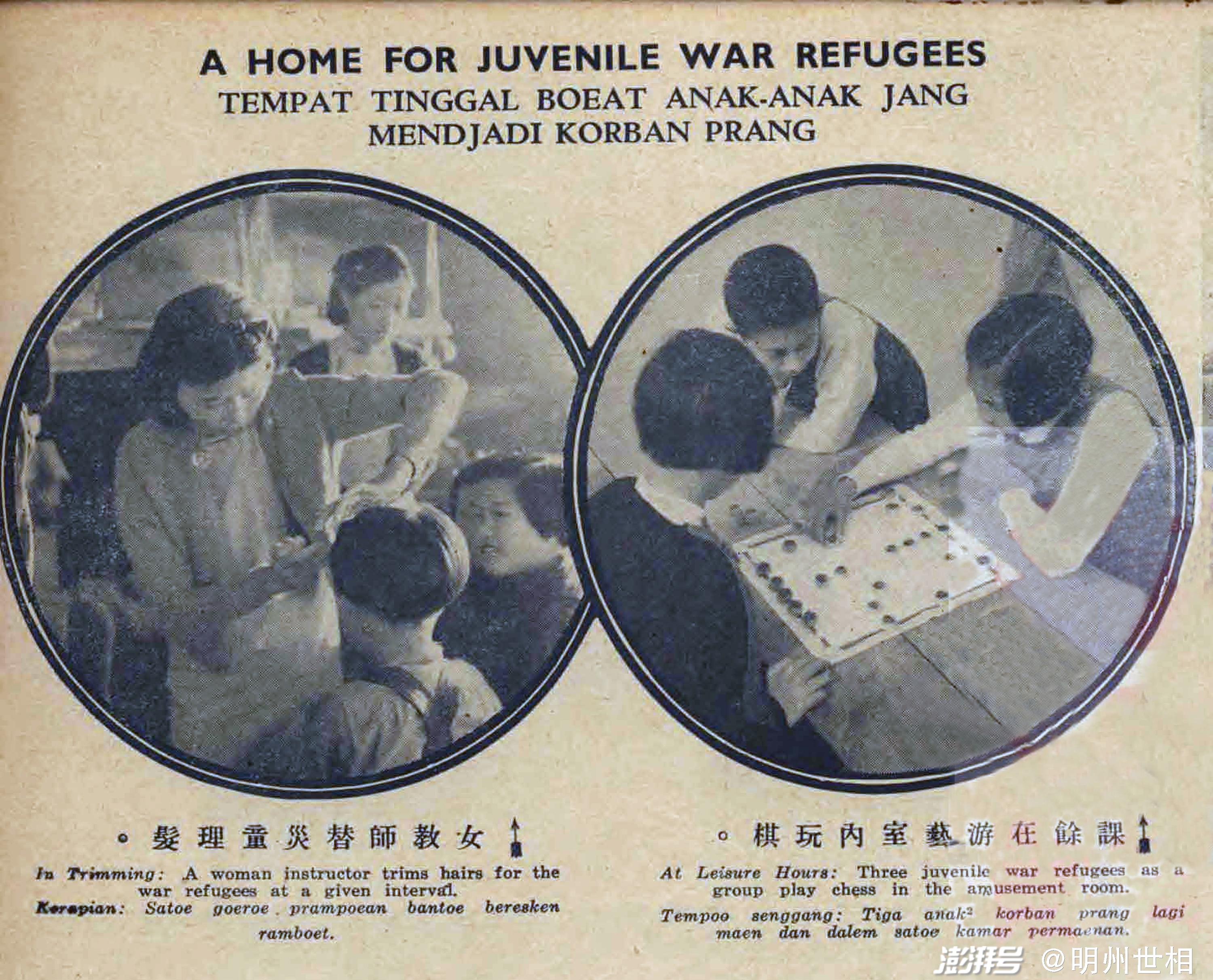

為了讓院童接受更好的教育,兩位院長可謂煞費苦心。教養院圖書館共有 3600 冊學生閱覽書和 340 種教師用書,圖畫儀器及理化儀器百余件,就連絲竹、風琴、象棋、籃球、足球等教具也是應有盡有。

學校采用雙語教學,院童們學的是三角函數,背的是《古文觀止》,讀的是《中國土地問題》《貧困與進步》《世界之復興》……

更為難得的是,他們甚至考慮到了每個孩子離開時當如何于亂世謀生。故而要求每位學生都要學習各種技能,分別授以會計、機械、農藝、手工等課程。努力實現竺院長所言:“下之使其立身,上之乃能報國”。

1940年秋,日軍對寧波發起細菌戰,一時瘟疫橫行。特殊時期藥物奇缺,教養院一邊組織所有孩童接種疫苗,一邊冒險購買日軍禁售的特效進口藥,不惜一切代價救治病童。

600個原本命猶如草芥的孩子,在這里成了他們最珍視的存在。

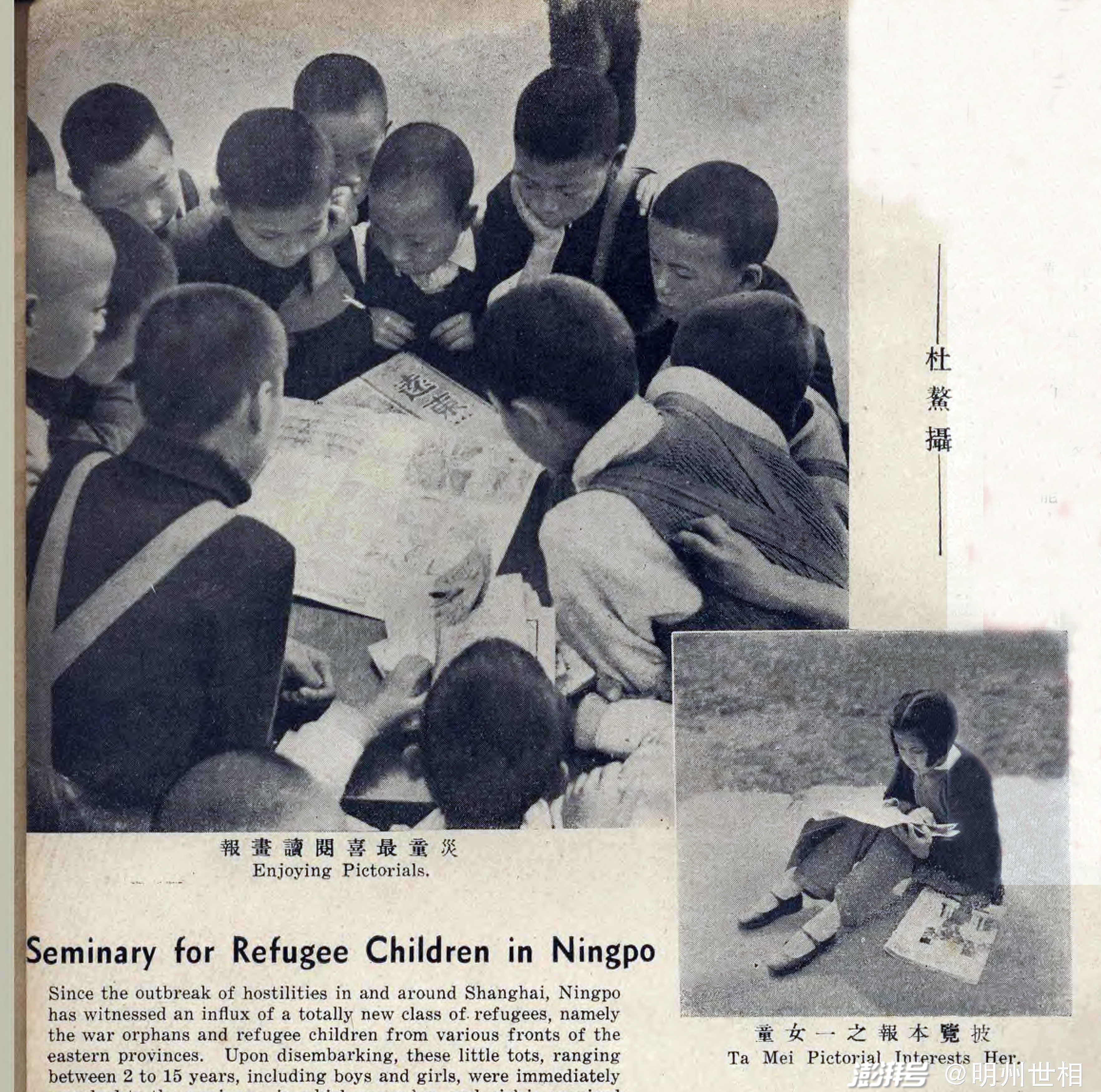

院童們在閱讀書刊討論抗戰形勢

這天,五年級的音樂課上,莊老師正教孩子們學唱《母親》,當唱到“世界上唯有母親者,是最幸福的人。”坐在前排的陳寶隆同學突然嚎啕大哭,大家這才意識到,自己便是那“最不幸福的人”,竟也一個個伏在桌上痛哭起來,老師也慌了,只能眼淚汪汪地陪著所有孩子一起哭。

但其實,他們是有母親的。

記憶里,萬籟俱寂、夜深人靜時,徐院長總會提著一盞馬燈,在侍女陪同下,挨個檢查每一間寢室,替每個孩子蓋好被子,查看身體是否有佯,等到600個孩子全部檢查完畢,常常天已微亮。一年四季,風雨無阻,這盞小小的馬燈,就這樣陪她度過了無數個晨昏,也照亮著所有院童此后人生中每一個寒夜。

院童們的生活日常

可溫柔如她,也能以身為盾,做孩子們的銅墻鐵壁。

1941年,寧波淪陷,風雨欲來。日軍數次侵擾,竺梅先均在外未歸,是徐院長沉著地拿出各國證件,不卑不亢,孤身對峙:“這里是國際性質的災童教養院,全員幾乎都是戰爭孤兒,我就是他們的母親!”

是的,她就是他們的母親。

05.毀家紓難,傾倒不辭

印象中,竺院長每次來總是匆匆,他不止一遍地告訴孩子們:只要你們好好讀書,學業進步,我梅先即使破產,也在所不惜。

漸漸的,竺院長出現在教養院里的次數越來越少,原來是日軍久聞他在浙東地區頗具威望,便想盡辦法要他出任地方要職。可院長始終不為所動,以致被日寇通緝。只能帶著一名隨從人員,喬裝改扮,四處奔走為教養院籌募所需錢款。

竺梅先,攝于1939年

在中國第二歷史檔案館里,藏有一本國際災童教養院《歷年收入捐款清冊》,19頁紙密密麻麻地記錄著從1938年7月第一筆至1940年12月最后一筆捐款,在294筆個人捐款中,有20多位院董、竺梅先多位友人,更有大量留名如袁老太太、蔡先生等素昧平生的普通百姓及無名氏。

自1941年起,隨著戰火蔓延,道路被阻,國際災童教養院的巨額開銷均由竺梅先獨自承擔。

次年9月,恰逢浙東災荒,百姓斷糧。時兼任浙東糧食救濟委員會主任的竺梅先,親赴永康求援,為寧奉百姓及600個災童,調得大米15萬石。終因積勞成疾,咳血不止,于5月30日與世長辭,終年54歲。

彌留之際,他留給夫人徐錦華唯一的遺愿是:“定要將所有孩子撫養至自立為止。”

院長追悼歌,攝于國際災童教養院史料陳列館。

6月3日,靈柩從寧波象山運回教養院。從登岸的白杜港起,十幾里山路跪滿了學生和百姓,谷風嗚咽,草木動容,鄉親們痛惜送來救命糧食的“活菩薩”救活了無數饑民,自己卻倒在了籌糧的路上。

直至竺梅先逝世,律師在上海清算其身后財產,這才發現昔日名聞上海、擁有巨資的實業家竺梅先,為了這個國際災童教養院,居然已抵押了自家民豐、華豐兩大造紙廠,以及所持股票,等到徐錦華回到上海,竟已無容身之所……

多年后,其子竺培德看到了一封父親此前發給中央政府的電報,一時間泣不成聲。父親說:“個人財力未必能勝,但資產之外尚有心智,梅先既當重任,豈敢愛惜精力,唯有極思盡慮,別求補救。……而其實毀家不惜,早矢沉舟破釜之忱。”

一語成讖,為這些災童,他真的獻出了所有。

院童組成文藝小分隊到市鎮宣傳抗日合影

06.歸途亦是來路

竺梅先辭世后,教養院的經費、糧食、物資愈加困難。

徐錦華誓要完成亡夫遺志,她嚴辭拒絕了汪精衛之妻陳璧君接管教養院的企圖,斬釘截鐵地說:“我寧愿忍痛解散,也絕不叫我的小囡做漢奸的工具!”

苦撐一年后,徐院長強忍悲痛,開始著手結束教養院事宜,煞費苦心地為每個孩子盡力安排:有家可回又愿意回去的,就通知家屬接回;無家可歸、年長的女學生愿結婚的,就托人留意忠厚老實的婆家,有部分女生送去護士學校繼續深造,有的男同學則報考軍校或參軍當兵,還有的介紹去竺先生友人的工廠工作……

院童在校合影

即便一個個安排妥帖,可她還是擔心,擔心她的小囡們受苦。所以參軍的男孩,每月都會收到徐院長的來信,詢問近況。聽說有女生出嫁,她還會特意準備被褥等嫁妝,派人送去,不致被男方看不起。

1943年秋,細雨綿綿。

徐院長為每個小囡備好四季的衣服和盤纏,一一親自送到石洞橋邊,含淚告別。

每個院童都勇敢踏入了新的人生:去前線抗日,去救死扶傷,去實業報國,去建設一個老師們在課堂上描繪的新中國……其中,便有后來成為解放軍將領的沈長根。

上百院童祭掃院長墓園

1998年,為紀念國際災童教養院六十周年,上百名院童齊聚,重訪教養院舊址,祭掃兩位院長陵園。

墓地建在高高的山上,要走好長一段路。這群頭發花白的老人艱難跋涉,恍惚間像是回到了那條通往教養院長長的山路。只是,路的盡頭,再也沒有人,會撫著他們的雙肩,喊著:“小囡,小囡。”

有人看見,沈長根站在墳頭足足三五分鐘,喉頭哽咽著無法出聲,忽而淚流滿面地說:院長,我早就想來看您了……您可以安心地瞑目,我們——您的小囡,離開教養院后,一個個都很爭氣……

其中,焦潤坤同學作為新四軍老戰士代表,于2014年7月7日,陪同習總書記為抗日戰爭紀念館前的雕像揭幕。

他們最疼愛的小兒子竺培國,于1952年7月在福州抗洪,救人犧牲,如今就安葬在奉化烈士陵園。

6年,不過人生中短暫的一程。

但因為他說“綿力所及,傾倒不辭”,她說“用我們的血來灌溉這民族的嫩芽”,所以他們才有了不一樣的未來。

1990年,院童們在國際災童教養院舊址旁籌建紀念碑——梅華亭。

你是遙遙的路,山野大霧里的燈

我是孩童啊,走在你的眼眸

你是明月清風,我是你照拂的夢

你的手我蹣跚在牽,請帶我去明天

山河無恙,煙火尋常

可是你如愿的眺望

孩子們啊,安睡夢鄉

像你深愛的那樣

調查歷時2個月,走訪寧波上海兩地,通宵的第四天,我終于寫完了這篇讓我哭的最久的故事。難忘的是,走訪竺先生陵園那天,一路都飄著小雨,下車雨止,霞光滿天。直到上車離開,再次大雨滂沱,仿佛先生有知,一路相送。

謹以此文獻給民族的脊梁——竺梅先夫婦,以及所有為國際災童教養院傾盡心血的人們。

本文主要參考來源:

1.《匹夫雖微,興亡有責——竺梅先傳》(竺士性編,2018年出版)

2.《奉化國際災童教養院史料集》(竺士性編,2022年出版)

部分圖片由竺梅先后人竺士性先生提供。特別感謝中國第二歷史檔案館對本文采寫提供支持。

版權聲明:本文所有內容著作權歸屬于明州世相,未經授權,不得轉載、摘編或以其他形式使用。

作者:龔晶晶,非虛構作家,獨立調查人,曾任南都周刊、鳳凰網首席記者,主攻深度調查。辭職后,創辦公眾號“明州世相”,長期致力于非虛構寫作,深度挖掘鮮為人知的歷史事件及社會邊緣群體。出版有長篇紀實文學《向海而生:寧波1200年開放史》《寧波往事》《追魚》等。

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司