- +1

動力電池迎來“退役潮”,回收是一門好生意嗎?

新能源行業觀察(ID:XNYHYGC)原創

文 丨 辛 路

編 丨 和 暢

自新能源汽車誕生之日起,“新能源汽車是否環保”的相關話題就備受關注,而爭論的核心問題就是“廢電池”對于環境的危害。

根據動力電池平均壽命5-8年來推算,被喻為新能源汽車“心臟”的動力電池,即將進入退役高峰期。據央視財經新聞報道,截至2022年底,新能源汽車累計報廢51萬輛,報廢動力電池24.1萬噸。

基于此,電池回收問題,也變得日益緊迫起來。

只不過,目前來看,動力電池的回收率并不高。一份國務院發展研究中心的調查報告顯示,截至2023年,中國新能源汽車動力電池規范化回收率不足25%。

一邊是不斷增加的新能源汽車報廢數量,另一邊是尚不成熟的動力電池回收行業,這就讓動力電池回收在成為產業“缺口”的同時,也成為了一個商業“藍海”。

與此同時,原材料價格的波動,也給了動力電池回收一定的發展機遇。

2022年,碳酸鋰價格位居高位,促使磷酸鐵鋰電池的回收拆解再生利用的經濟效益逐步體現,諸多企業開始布局相關產線。但2023年初,碳酸鋰價格迎來驟降,動力電池回收的經濟效益消退。

圖/待處理的動力電池

來源/卓生供圖

近期,隨著碳酸鋰價格回升,動力電池回收行業的經濟效益將得到有效改善,行業也將迎來較大發展。

研究機構EVTank在《中國鋰離子電池回收拆解與梯次利用行業發展白皮書(2023年)》(以下稱為“白皮書”)中的統計數據顯示,2022年中國實際回收處理的廢舊鋰離子電池僅為41.5萬噸,遠低于當前的行業產能。

白皮書提到,預計到2030年,隨著大量的汽車動力電池進入到回收利用環節,中國鋰離子電池回收量將達到602.8萬噸,其市場規模將突破千億元。

龐大的市場規模,也吸引了包括動力電池生產企業、第三方企業、車企以及其它企業紛紛入局。

但現階段,動力電池回收市場準入門檻低、閉環回收利用鏈條不清晰、標準體系不完善、技術水平偏低、政策體系不健全、商業模式創新不足等問題尚未得到解決。因此,一些“小作坊”的加入,讓本就處于市場發展初級階段的動力電池回收行業,出現了為了利益爭先搶奪的現象,市場也呈現出“小、散、亂”的競爭格局。

隨著相關部門監管的收緊,以及《新能源汽車動力電池回收利用管理辦法》等相關監管政策、規范的加速推出,動力電池回收行業的前景依舊被業內人士看好。

01

動力電池回收很火

近年來,退役的動力電池已經成為回收企業爭先搶奪的對象。不僅如此,包括電池生產廠商、車企、以及第三方企業在內的不同性質的企業,也紛紛盯上了這門生意。

天眼查數據顯示,2018年動力電池回收相關企業注冊量2160余家,2020年新增動力電池回收企業4500家,2021年動力電池回收企業注冊量暴增至2.22萬家,2022年動力電池回收企業注冊量達3.8萬家,這導致我國在業或存續動力電池回收企業達到7.8萬余家。

截至2023年9月13日,注冊“電池回收”的企業達到11.2萬余家。

東莞市哈皮狗汽車租賃有限公司負責人卓生明顯感受到了電池回收生意的火爆。卓生告訴新能源行業觀察,他們用的是比較低端的新能源汽車,到了一定年限會直接報廢。而這時就會有“一大堆人”通過社交平臺加他“搶電池”。

也通過電池回收這件事,卓生發現,便宜的新能源汽車更保值。

圖/電動小車

來源/卓生供圖

卓生在2015年買了11輛康迪電動汽車,當時每輛的落地價為5.3萬元,在租了7年后,他覺得車輛已經沒有維修價值,就直接報廢,僅電池就賣了1萬多元,加上其他部件,每輛車拿回了1.225萬元。

“拆電池售賣比較適用于這類低價的車,比如面包車和老頭樂等,只要電池沒有泡水或者火燒,都有價值。而像特斯拉或者小鵬這類車,肯定是置換比較劃算。”在卓生看來,再差的特斯拉,即便是水泡車,修復后也可以值7、8萬元,而如果報廢的話,按65度電算,電池參照回收的高價位450元/度,即2.9萬元,加上車架報廢的2000多元,加起來也才3萬元多一些。

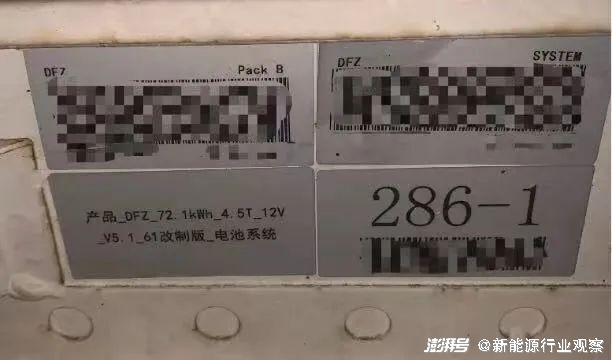

圖/72.1度電的動力電池

來源/卓生供圖

“電池的回收價也根據電池品牌和型號的不同而有差別。”卓生以一輛4.2米的東風特汽廂式貨車為例,“我們一般都是把電池的銘牌發給電池收購商,他們就會給出價格。這輛車是寧德時代的電池,72度電,總報價為3.1萬元,除去車殼的3000元,意味著這塊電池的回收價為388元/度。”

當然,在動力電池回收市場,除了卓生經常接觸的這類“小作坊”外,像寧德時代等動力電池廠商,也在不斷加快回收環節的布局。

寧德時代董事長曾毓群曾表示,寧德時代正在加強電池材料的回收利用。目前,寧德時代鎳鈷錳的回收率已經達到99.3%,鋰達到90%以上。到2035年后,寧德時代循環利用退役電池中的材料就可以滿足很大一部分市場需求。

此外,從2021年相繼下場布局動力電池回收的動力電池制造商和鋰礦企業還包括國軒高科、天齊鋰業、贛鋒鋰業等。

而車企們也紛紛將業務范圍拓展到了廢舊電池這一環節。今年1月,蔚來資本宣布領投一體化電池回收企業瑞隆科技數億元人民幣A輪融資,標志著其將在廢舊電池采購方面進一步發力。

不僅如此,隨著工信部公布的第四批符合《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業規范條件》企業名單的發布,越來越多的第三方動力電池回收企業也在加快搶占市場的步伐。

02

市場很大,問題很多

毫無疑問,伴隨著我國新能源汽車的長足發展,動力電池回收也成為一片新藍海。

德勤管理咨詢于2022年11月發布的《中國鋰電行業發展德勤觀察3.0:鋰電回收,未來可期》指出,未來十年,全球報廢電池及生產廢料量預計以43%的復合年均增長率攀升;鋰資源供需缺口預計在2025年之后逐漸擴大,2030年將達145萬噸碳酸鋰當量。

EVTank在白皮書中預計到2030年,整個行業的市場規模將超過1000億元,達到1053.6 億元。

快速且龐大的市場,也讓提前布局這一賽道的企業吃到了紅利。成立于2005年的廣東邦普循環科技有限公司(下稱“邦普循環”),就在從事電池回收、資源與材料三大業務板塊,并在全球廢舊電池回收領域率先破解了“廢料還原”的行業性難題。

根據《2022年佛山市骨干企業發展報告》顯示,2021年,邦普循環實現業績飛躍式增長,營業收入達212.64億元,較上一年的90億元相比,同比增長136%,也因此位列“2022年度佛山企業100強”第17位、“佛山制造業100強”第9位。

格林美股份有限公司也同樣憑借動力電池回收找到第二增長曲線。

但即便如此,由于行業尚處于發展的初級階段,一下子涌入了太多玩家,依舊讓本就缺乏行業規范和相關制度的動力電池回收行業,問題更多。

圖/待處理的動力電池

來源/卓生供圖

卓生告訴新能源行業觀察,他們在處理動力電池的時候,都是讓回收人員“開盲盒”,不能打開一個個檢測,測了是必須要買的,不然自己就不好處理了。

“所以,這個應該也是動力電池回收行業的一個難題,因為他們回收的時候根本不知道電池的好壞,如果能階梯利用,應該是賺的,如果是廢料的話,就不好說了。”

另一層面上,伊維經濟研究院研究部總經理、中國電池產業研究院院長吳輝在接受媒體采訪時直言,逾百億規模的市場,目前擠入上萬家企業,但上規模的企業只有一兩百家,進入工信部白名單的企業更是僅有88家,絕大多數還是小作坊。

中國化學與物理電源行業協會儲能應用分會統計的數據顯示,目前,流向白名單企業的退役電池只有不到25%,有75%的廢舊電池被小作坊以及尚未進入白名單的企業消化。

眾所周知,由于動力電池在分解時會產生廢氣、廢水等對環境污染較大的物質,因此從事相關業務的企業必須通過環評批復并取得排污許可等相關資質。然而,事實上卻是,大多數“小作坊”只是逐利,并不擁有拆解甚至分解回收電池能力,不僅缺乏相關資質與監管,甚至還存在很強的安全和環境風險。

另外,動力電池雖然進入了“退役潮”,但實際上退役電池尚未達到一定量,在貨源相對緊缺的情況下,行業開工率低、與之相對應的就是成本較高,很難形成較大的規模效應。

所以,在新能源行業觀察接觸的多位業內專家看來,動力電池回收是一門好生意,但也具有一定的挑戰性。

這種挑戰當然還包括碳酸鋰的價格走勢。

一位從事鋰電池、電池組回收的工作人員告訴新能源行業觀察,動力電池回收這個市場,相較于去年的熱鬧,今年已經“冷卻”了很多。“當然,價格也比去年低了很多。”

上述工作人員直言,去年回收動力電池,一度電的價格可以達到300-400元,但今年也就只有150元/度,還不一定有人會收。“材料廢料掉價,市場需求疲態都是電池掉價的原因。當然,去年動力電池回收價格高,也有炒作的成分,以至于拆解價格和二手車差不多了。”

03

寫在最后

不難看出,提升行業的準入門檻,同時加強監管,用規范管理和有效監管肅清行業發展環境,是現階段我國動力電池回收行業面臨的首要問題。

事實上,相關部門已經在不斷推進行業的發展。

工信部裝備工業一司一級巡視員苗長興在“2023世界動力電池大會”新聞發布會上表示,將健全回收業務體系,加快提升動力電池回收力度,出臺《新能源汽車動力電池回收利用管理辦法》,支持退役電池柔性拆解、高效再利用等關鍵技術攻關和推廣利用。

中國汽車工業協會秘書長助理兼技術部部長王耀也提到,動力電池回收市場應推動回收利用立法,明確各方主體責任,同時要提高行業準入,繼續實行“白名單”管理,鼓勵支持有較強回收處理能力的企業有序開展回收利用。

而隨著監管的不斷完善,整個行業也終將形成一個更加規范、活躍、乃至創新的產業。

參考資料:

《動力電池回收利用行業淘汰賽將至?》,來源:新能源汽車新聞N.E.S;

《如何應對鋰電池退役潮——對話贛州龍凱科技有限公司總經理傅小龍》,來源:福布斯中國;

《新能源汽車的“心”何處安放?動力電池回收市場未來幾年將達千億》,來源: 第一財經。

*題圖來源于視覺中國。

*免責聲明:在任何情況下,本文中的信息或所表述的意見,均不構成對任何人的投資建議。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司