- +1

觀點|青蓮寺彩塑修復如新,誰在剝奪觀者對歷史與時間的感受

“澎湃新聞·古代藝術”此前曾報道的山西晉城青蓮寺彩塑修復引發公眾爭議并遭當地相關部門叫停,本文在紛亂的線索中收集一些可靠的信息,努力拼湊彩塑修復工程的一些真實面貌,并在此基礎上更進一步,試圖從價值觀層面,分析整個事件的根本癥結。

文保工作者因為眼中只看到了塑像的歷史價值,將這些妨礙原作認知的狀態列為病害,從而一一消除、補塑完形,無異于剝奪了人們感受時間流逝的能力。在今天正在經歷巨大轉型而亟需重塑文化認同的中國社會,青蓮寺千年彩塑突然“宛若新生”,注定是無法被公眾所接受的——這才是問題的癥結,是一場對審美的集體誤解。然而,必須指出的是,公眾雖然無法正確闡明感知的不悅,但至少沒有違背潛意識的審美本能;相反,文物修復方的所作所為,雖然合法合規,卻有將文物修復與價值片面化理解之嫌疑。

近日,“名不見經傳”的山西省晉城市青蓮寺,突然以一種尷尬的姿勢成為了全國文物界“網紅”。由于保存有數座北宋木構,以及堪稱海內遺珍的唐宋彩繪泥塑,青蓮上、下兩寺在1988年即被國務院一并公布為第三批全國重點文物保護單位,然而公眾知名度并不高。直到2018年9月初,關于寺內彩塑遭到“破壞性修復”而“宛若新生”的消息開始在自媒體上瘋傳。輿論壓力下,已經醞釀十三年的修復項目,于9月11日被晉城市旅發委和青蓮寺文物管理處連夜叫停;12日,修繕項目的設計和施工方——陜西省文物保護研究院(原西安文物保護修復中心)和陜西省文物保護工程有限公司(原西安文物保護修復工程有限公司,隸屬陜西省文物局)聯合通過微信公號“陜西文保”發文回應,結果非但沒有平息輿論,反而掀起了公眾的二度質疑;“澎湃新聞”(www.usamodel.cn)對此事陸續發表了專題調查及追蹤報道(見:《調查|青蓮寺古彩塑何以“宛若新生”,修復方稱“仍在修復”》、《后續|青蓮寺塑像修復暫停施工,山西省文物專家仍在評估》),山西省文物局也組織專家赴現場進行檢查評估,,目前評估結果仍未公布。

至此,青蓮寺彩塑修復工程成為了徹頭徹尾的“文物輿情事故”——在民間曝光、責任人回應、媒體跟進、公眾再質疑的循環論戰之中,雖然事實逐漸清晰,但是各方觀點卻越發不可調和,而曾對該修繕方案進行審批、以及頒獎鼓勵的相關部門和協會,至今仍未做出有針對性的回應。

本文在紛亂的線索中收集一些可靠的信息,努力拼湊彩塑修復工程的一些真實面貌,并在此基礎上更進一步,試圖從價值觀層面,分析整個事件的根本癥結,借以對中國文化遺產保護事業未來的發展提出合理展望。

早在2005年5月,《青蓮寺彩繪泥塑及壁畫保護修復方案》即由陜西省文物保護研究院編制完成。該方案于2007年2月獲得國家文物局審批通過,并于同年8月獲得由中國文物信息咨詢中心(國家文物局直屬機構)和中國古跡遺址保護協會(國際古跡遺址理事會中國國家委員會)頒發的“全國十佳文物保護工程勘察設計方案及文物保護規劃”獎。然而,由于種種原因,修復工程未能按時啟動,直到2013年初才開展施工。值得注意的是,漫長的等待停滯,讓文物的保存狀況與方案制定時相比產生了不少的變化。根據西北大學文物與博物館碩士廖林靈的論文《山西晉城古青蓮寺釋迦殿雙面編壁背光保護修復方案》,下寺修復在2014年初動工,彼時釋迦殿內被簡單支撐加固的泥塑,其保存狀況已然惡化,無法適用原有修復方案,必須制定新的方案才能指導施工。搶修之迫不及待,由此可見一斑。

青蓮寺彩塑修復勢在必行,且有據可循

據刊登在《文物保護工程》2007年第2期的《山西省晉城市青蓮寺彩繪泥塑及壁畫保護修復方案》一文介紹,方案制定之初,曾對寺內彩塑的保存狀況進行了詳細的調查記錄。以上寺釋迦殿(中佛殿)彩塑為例,共觀察到以下病害特征——“顏料層:金層大面積被人為刮去,露出細泥層素胎,底部顏料層基本脫落、酥粉,局部起甲。塑像臉、胸、胳膊變為古銅色并有黑色煙熏污染。顏料層多處有雨水沖泡痕跡。泥層:部分細泥層脫落,露出內層泥胎和磚及木骨架。背面坐基更為嚴重。多處泥層開裂,最寬處有4cm。 木骨架:骨架腐朽、開裂、斷開,導致塑像多處殘斷下來,背光后墻上的千手觀音尤為嚴重;骨架彎曲變形,壁塑與墻體間的固定木楔松動,使塑像墜落。”為使這些林林總總的病害分布狀態清晰可辨,修復方案為每一尊塑像都繪制了詳細的分析圖,從中可見,除主尊釋伽牟尼像的頭部以外,所有塑像都通體密布各類病害,幾乎“體無完膚”(圖1)。

如此眾多的病害,顯然已達到必須修復干預的地步,否則難以保證塑像長久的安全穩定。然而,怎么修才好呢?

陜西省文物保護研究院在《關于山西青蓮寺彩繪泥塑保護修復情況的說明》中指出,項目主要制定了“表面清洗、起翹脫落部位的加固與回帖、局部的補全、傳統工藝恢復”等相應修復措施。對此,國家文物局曾下發文物保函[2007]120號文件進行批復,可惜該文件并不在國家文物局的網上信息公開范圍之內,因此暫時無從知曉其具體指導意見。然而,我們可以從另外一些已公開的同類批文中領會綱領。在文物保函[2017]342號文件《關于白臺寺彩繪泥塑保護修復工程的批復》中,針對局部補塑和重繪,國家文物局的批復意見為:“結合白臺寺價值展示與闡釋定位,進一步論證缺失塑像補塑的必要性、可行性和修復依據。在此基礎上明確塑像缺失部分的局部補塑以及后期不當補塑彩繪的重塑范圍,補塑和重塑應在充分考察當地同時期同類型塑像的基礎上進行設計。”可見,審批主要考量三個標準——“必要性”“可行性”和“修復依據”。換句話說,只要確有必要、切實可行且依據詳實,補塑、重繪就可以被批準實施。作為曾經的“全國十佳”工程方案,青蓮寺工程既然已經通過了國家文物局的審批,意味著其必然滿足上述三個標準。

然而從實際操作來看,事實真是如此嗎?從修繕方案的病害評估可知,對殘斷處的修復勢在必行;而項目已基本完成,可行性自不必懷疑;遭到公眾質疑最大的,恰恰是“局部補全”和“傳統工藝恢復”的依據。具體來講,質疑和詬病集中在上寺釋迦殿塑像的補塑、補繪,和羅漢堂塑像的補塑、補繪貼金等項目。

在熱門網文《關于晉城青蓮寺重妝彩塑個人意見幾點》中,山西文保人士閆鑫嚴厲批評了上寺釋迦殿兩尊菩薩塑像被補塑的紅色系帶,認為其“突然出現”毫無根據,而且“顏色艷俗”“極為突兀”。為了搞清楚這個問題,筆者對不同時期的照片進行了仔細的觀察:刊登在《文物》雜志1963年第10期的《山西晉城青蓮寺塑像》一文,內含兩張珍貴的菩薩塑像早期原貌照片。其中文殊菩薩的照片上可以看到,其左臂肘關節處粘有一條系帶殘段(圖2);閆鑫網文所附修復前的照片中,亦可見此殘段,甚至連末端分叉處殘留的兩束鐵絲(為泥塑系帶造型的內骨)都可以分辨(圖3);另外,筆者母親2011年8月從另一個角度所拍攝的照片中,可以清晰看到文殊菩薩右腦部保存完好的系帶結節和右臂上很長的一條系帶殘段,以及普賢菩薩左臂上殘留的用以固定系帶的兩根鐵釘(圖4);網友“古村”所攝文殊菩薩頭部特寫中,甚至可以分辨出左腦部系帶結節脫落后留下的痕跡,以及系帶自袈裟左領處垂下的痕跡(圖5)。對比停工前的修復效果,兩尊菩薩塑像身上所補塑的系帶造型,正是嚴格按照這些痕跡所勾勒出的輪廓行進,并與殘存的原物對接,將其完形(圖6)。

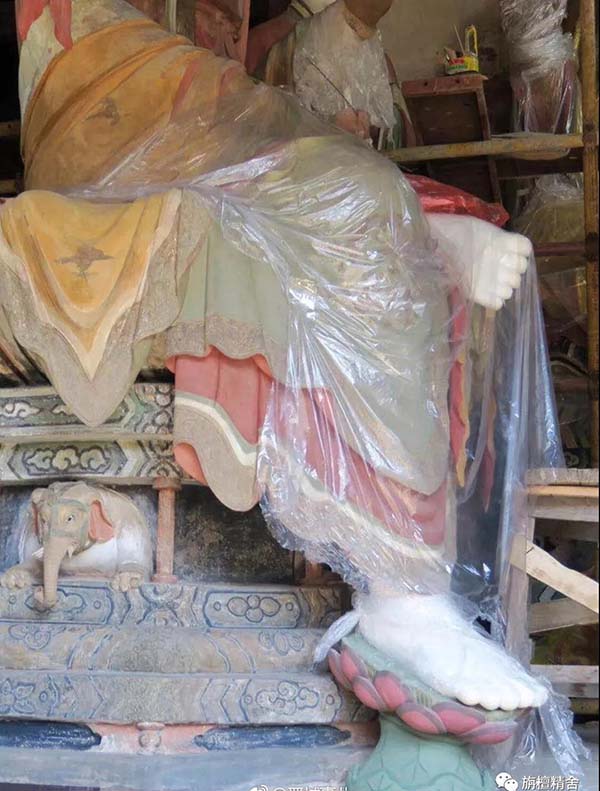

同樣受到閆鑫強烈質疑的,還有兩尊菩薩像被補塑的小腿及腳部。兩尊菩薩原初都是一腿盤曲、一足垂下的姿態,然而普賢菩薩下垂的腿部自膝蓋以下完全消失,文殊菩薩雖相對完整,但下垂的足部僅存腳跟,以及與其相連的蓮臺殘塊,輕搭在須彌座的表面上(圖7)。停工之前,二者的腿部已被補全,菩薩垂足所踏的蓮臺,呈現落地而生的效果(圖8)。然而,閆鑫卻認為,根據佛教教義及同類類比,此處蓮臺不應落地,而是自須彌座上懸空支立。那么當前的修復方案到底依據為何呢?筆者發現,答案就在下寺中。下寺彌勒殿內,保存有完整的一組彩塑,其中兩位脅侍菩薩的姿態與上寺釋迦殿完全一致,其垂足所踏的蓮臺正是落地的形態,主尊釋迦摩尼說法像腳踏蓮臺亦如此,此處明顯就是上寺釋迦殿修復方案的參照(圖9)。再看上寺釋迦殿兩尊菩薩像,普賢菩薩右腿殘毀以后,裸露的須彌座上沒有任何殘斷痕跡,而文殊菩薩現存的蓮臺殘塊,也僅僅是以極小的面積輕搭在須彌座一楞,并無受力關系。由此綜合判斷:比起懸空支立,蓮臺落地的形態更為合理、可信。

從以上兩個例子可以看出,《青蓮寺彩繪泥塑及壁畫保護修復方案》中對補塑部分的設計,其基于現狀的觀察考證還是嚴謹的,判斷也是有依據的,并不是公眾所猜測的主觀臆斷、放飛審美。然而,比這一點更值得注意的是,不論是國家文物局的評審標準,還是公眾的輪番質疑,其判斷的出發點始終沒能擺脫追究歷史依據的窠臼——也就是所謂修得“對”與“不對”,以及是否造成了“歷史信息的丟失”。這種判斷本身當然具有意義,卻有意無意地回避了一個更為根本性的命題——即對那些已經消失的形體和色彩,到底“該”與“不該”補塑、補繪?或者說,即便了解了修復方運用“原工藝、原方法、原材料”,即便知道了其所依據的歷史信息完全正確,那么對這些殘缺不全的千年彩塑補形上色,觀眾看了就一定能夠認可了嗎?

青蓮寺彩塑修復或偏重“第一歷史性”,而忽視藝術感染力

在鋪天蓋地的聲討中,有一段口號式的文字被多篇網文轉載:“文物不是藝術品,不是體現當代審美的地方,它的價值在它的歷史信息,所以修復的原則也是最大限度保存原有歷史信息。”然而通過上文的舉例分析我們已經明白,青蓮寺彩塑的修復并沒有“體現當代審美”,其核心理念,還是根據歷史痕跡恢復塑像在一定時期的原貌。可以說,這段口號并沒有命中自己想要批判的目標,反而卻暴露了中國文化遺產事業存在已久的一個嚴重問題——即源于對《威尼斯憲章》等歐洲文保理論“知其然而不知其所以然”地生搬硬套,從而阻礙了本土價值觀的健康發生與發展。

青蓮寺彩塑修復引發的“文物輿情事故”中,恰恰是那些被震驚、痛心疾首、大聲疾呼的公眾,他們所惋惜的“古樸”“滄桑”甚至“殘缺美”,才是徹頭徹尾的當代審美,是源自歐洲的“舶來品”。在中國傳統工藝美術中,除了色澤上的“包漿”概念以外,對于殘缺美的最大認知止步于瓷器釉面的裂片。現代社會之前的古人,在面對首先肩負著宗教禮拜功能的佛像時,絕不可能生發出對“腐朽”“脫落”“起翹”“殘斷”的欣賞能力。只有對現代人來說,這些狀態才有可能作為“如畫的廢墟”,通過增加今古之間的距離感而進入審美感知。與此同時,文保工作者因為眼中只看到了塑像的歷史價值,將這些妨礙原作認知的狀態列為病害,從而一一消除、補塑完形,無異于剝奪了人們感受時間流逝的能力。在今天正在經歷巨大轉型而亟需重塑文化認同的中國社會,青蓮寺千年彩塑突然“宛若新生”,注定是無法被公眾所接受的——這才是問題的癥結,是一場對審美的集體誤解。然而,必須指出的是,公眾雖然無法正確闡明感知的不悅,但至少沒有違背潛意識的審美本能;相反,文物修復方的所作所為,雖然合法合規,卻有將文物價值片面化之嫌疑。

在1963年出版的《文物修復理論》一書中,意大利文化遺產學者切薩雷·布蘭迪(Cesare Brandi)一針見血地指出:“對藝術品實施的任何行為,包括修復的干預,取決于是否承認藝術品為藝術品。”他認為文物修復應當在“審美要求”與“歷史要求”之間做出平衡的判斷。文物具有“雙重歷史性”,第一歷史性即作品經由創作者之手完成的那一刻所產生的特性,而第二歷史性則是藝術品在進入今人的視角時所被感知到的特性。布蘭迪指出:“由于我們是在接收藝術品,我們堅持第二個歷史性并根據第二個歷史性形成我們對于藝術品的態度,即使藝術品可能呈現出不完整或殘缺的狀態。”2011年編制的《山?省晉城市青蓮寺文物保護規劃》中,對壁畫、彩塑、琉璃、碑刻等的藝術價值,僅僅用了“工藝獨特”四個字一帶而過,對藝術性的理解全然建立在工藝考量的層面上……可見,如果喪失了藝術的評判能力,就等于喪失了文保工作的立足點。青蓮寺彩塑的修復,正是過分偏重了歷史信息所拼湊出的第一歷史性,而忽視了殘破現狀對公眾可能產生的強大藝術感染力。

縱觀現代文化遺產運動興起的歷史,從維奧萊-勒-杜克(Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc)為哥特建筑正名,到約翰·拉斯金(John Ruskin)熱情洋溢地描繪歷史廢墟的“崇高(sublime)”之美,再到阿洛伊斯·李格爾(Alois Riegl)找回羅馬晚期工藝制品的“藝術意志(kunstwollen)”,直到1950年代,比利時文化遺產學者雷蒙·勒邁爾(Raymond M. Lemaire)也曾在其制定的比利時修復憲章中,明確將藝術及審美價值置于歷史價值之上。而正是他,后來成為了《威尼斯憲章》的主要執筆人之一,以及國際古跡遺址理事會的首任秘書長。可以清晰地感受到,人類對遺產認知的每一次進步,幾乎都是由審美能力的激發所驅動。審美,就是遺產保護的源動力。

被奉為當今國際文保界之金科玉律的《威尼斯憲章》,不過是歐洲幾個世紀以來關于藝術審美的不斷爭論與思辨,經過高度抽象、概括之后所達到的暫時成果。如果看不到其條文背后真正的動因,也看不到未來的改進空間,教條主義地理解字面意思,恐怕只能禁錮我們自己“遺產化”的能力。唯“歷史信息”是瞻的論調雖然看似中立客觀,實則無異于將一種深刻的價值選擇簡化為程式化的事實判斷,在全國遺產地正面臨大規模“通脹”的當下,這種趨勢凸顯了公眾話語中價值判斷能力的缺失,或者更準確地說,是充斥著“必要性”“可行性”和“修復依據”的“權威遺產話語(Authorized Heritage Discourse)”對審美能力長期打壓造成的失語。

青蓮寺彩塑被修壞?文化遺產事業本身就是一種人對物的主觀價值加載,何來誰對、誰錯?最重要的是,我們不能在面對“遺產之鏡”的自戀中迷失了方向,喪失對美與創造力進行感知的本能。最后一點:任何有關遺產的爭論都應當得到積極的鼓勵,因為正是這種“文物輿情事故”的不斷發酵,才為我們的思辨提供了難得的契機。我想引用法國學者佛朗索瓦茲·紹伊(Fran?oise Choay)《建筑遺產的寓意》一書中的一段話作為本文的結尾,以期與本次爭論的各方共勉:“一旦停止被作為一種非理性的偶像崇拜及一種無條件的‘價值開發’的對象,即不把遺產當作圣物,也不當作新奇物,遺產的圍墻之內就可以成為一方把我們自己召喚向未來的無價之地。”

(注:作者系比利時魯汶大學建筑工程學院 雷蒙·勒邁爾國際保護中心 博士研究生,小標為編者另加)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司