- +1

曾是30億元打造的上海大熱藝術地標,如今“荒”成這樣

本文圖片均來自 “外灘TheBund"微信公眾號

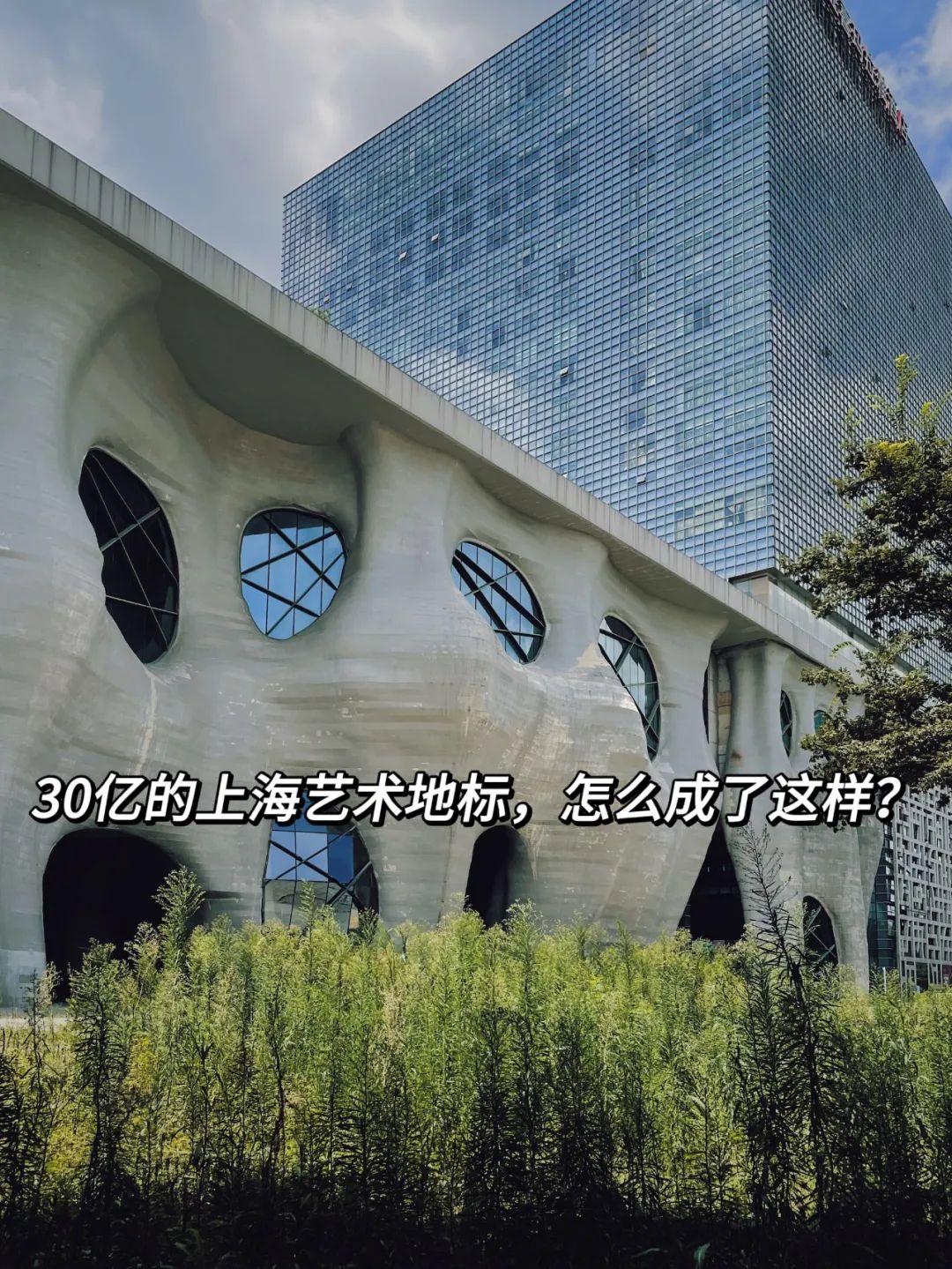

在上海,有這樣一座巨大的商業綜合體,造型奇異遠看如藝術品一般,名叫上海喜瑪拉雅中心。

曾經它因為普利茲克建筑獎得主磯崎新的名號,和30億元的天價造價,在十年前風頭無兩。

但筆者昨天經過這里,驚訝地發現它居然荒成了這樣——除了美術館、酒店和少部分商家還在運轉外,大部分場地已經被空置多年。

透過落地玻璃,能清晰地看到廢棄餐廳、酒吧的角落堆滿垃圾,地下商場部分全黑著燈,只有羽毛球場還依稀有些人影;高空玻璃外厚厚一層灰垢,引以為傲的“異形林”,墻皮也剝落得斑駁不堪;曾經的室外金色麥田,如今雜草長得比我腰還高……

還記得2010年末開業時,它還叫證大喜瑪拉雅中心。它的身上有很多標簽,“中國九大地標建筑”“最新時尚旅游地標”,即使是最不缺大師建筑的上海,它也成了大網紅。

磯崎新將這座建筑底部設計成“異形林”,不規則且盤根錯節,自然造型帶來著強烈的當代藝術風格。有機形體蔓延至建筑兩端又畫風突變,兩座碩大的立方體映入眼簾,外墻紋理布滿漢字筆畫的拆解,如同天書一般。

這座商業綜合體中,酒店、美術館、大觀舞臺、購物商場、辦公樓等業態一應俱全,加上周邊高端樓盤陸續成了氣候,令它一度備受期待。

在開業后幾年里,主打藝術牌的喜瑪拉雅中心辦過不少重磅展覽,如原研哉設計展、隈研吾個展、荒木經惟個展、肖恩·斯庫利個展、敦煌展等,是當時浦東為數不多的文藝展覽中心。

但商場方面,許多去過的周邊居民都會吐槽其動線之糟糕、地下商場格局之逼仄。商鋪“只租不售”卻又缺乏有效的統一運營管理,各部分展覽、演出、影院、消費場館各自為戰,“看完電影所有人都只能擠進兩部小電梯下樓,散場樓梯狹窄甚至有踩踏風險。”

加上疫情這幾年的沖擊,被摘去了“證大”的喜瑪拉雅中心進一步頹靡,本來的建筑界大網紅,最終成了一具空殼。

它本身就是超前的產物——不光是建筑風格超前,更是在消費升級時代到來之前,它就過度專注于藝術、文化、展覽,完全不重視商場運營,忽視了“逛商場”這件事本身作為生活方式的重要性。

有趣的是,即便破敗如此,這座“異形林”面積廣闊的中心半室內部分,由于陰涼通風,依然是附近居民經常光顧的公共空間,甚至成了上海的山地車和陸沖勝地。

它回歸了本來面貌,就像從門前半人高雜草中生出的一片水泥怪林,以自然的方式回到了周邊居民的生活中。

(原標題《30億打造的上海大熱藝術地標,變成了這樣,令人唏噓》,有修改)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司