- 9

- +1165

專訪|話劇《搭手飛人》導演徐浩峰:千拳歸一路

8月16日,由中國國家話劇院出品、演出,徐浩峰、徐駿峰編劇,徐浩峰、呂波導演,公磊、翟冠華、鄒一正、夏力薪、胡曉龍等一眾中青年實力派演員參演的話劇《搭手飛人》,在北京中國國家話劇院大劇場成功首演。

編劇、導演徐浩峰謝幕。攝影 柴美林

據悉,本輪演出將持續至8月20日,隨后作為由中國國家話劇院、山東省文化和旅游廳、濟寧市人民政府主辦的“青年導演創作扶持計劃第二季”的特邀劇目之一,于8月25日、26日在濟寧大劇院與山東觀眾見面。

作為學者型創作者,過往由徐浩峰導演、編劇的《倭寇的蹤跡》《一代宗師》《師父》《刀背藏身》等反映武行的電影,獲得過蒙特利爾國際電影節最佳藝術貢獻獎、香港電影金像獎最佳編劇獎、華語電影傳媒大獎最佳編劇獎、北京大學生電影節最佳影片獎等諸多獎項。

話劇《搭手飛人》根據徐浩峰發表在《收獲》雜志上的小說《白俄大力士》改編,與他的《師父》《門前寶地》等電影一樣,依舊錨定在民國時期天津武行的面子與里子、規矩與破局:當代一部武打片的首映日,一位電影廠老職工的子弟,向職工宿舍的保安,道出這部武打片的故事素材來源,繼而追溯到1916年天津武術界的一樁比武事件……故事情節由分別身處武行的馮夢臨與紙扎行的生萬物間的愛情線索推進,由此津門武術文化的傳說與典故、人情與品格,武術界的推手與大桿子技法,以及傳統紙扎工藝,在舞臺上都有著濃墨重彩的呈現。

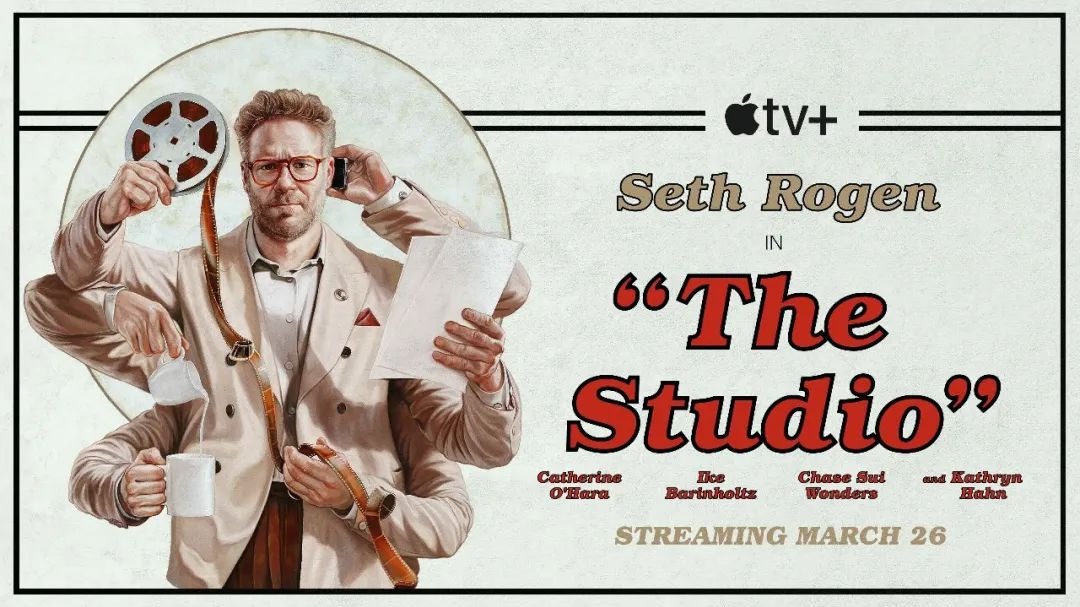

話劇《搭手飛人》海報

值得一提的是,徐浩峰在成為電影導演前,本就是一名話劇導演。早在2001年和2003年,由他執導的話劇《北京無冬天》與《這塊兒的黎明靜悄悄》,曾分別在北京人藝小劇場與實驗劇場上演。此次回歸話劇舞臺,執導個人首部大劇場話劇,徐浩峰在《搭手飛人》中借助電影蒙太奇手法,以當下和1916年兩個時空“切換”敘事,令一段充滿“紀實感”的武林往事娓娓道來。

談到為何對民國時期武術題材如此感興趣,徐浩峰表示對天津武行的熟稔,是自己得天獨厚的創作素材。“我的母親那邊一些親戚長輩,是舊時代天津社會結構中的主干人物。而我姥爺的弟弟李仲軒,則本就是天津武行中人。家庭原因,我從小耳朵里就灌滿了天津衛各種各樣的傳聞,長大后又有機會去搜集、掌握家族口傳之外的社會資料,慢慢形成了我獨特的創作題材。”

“百年前中國人的生活邏輯,一直是我作品的主題,我也一直從民間汲取養料。”談及此次與國家話劇院的合作,徐浩峰表示,能有一個在話劇舞臺上創作武打作品的機會,激發出自己很多的靈感,“我感覺重回年輕時代,找回了最初從事藝術工作時每個細胞都在張開的感覺。”

從《一代宗師》中的“見自己,見天地,見眾生”,到《搭手飛人》中的“愛天地,愛萬物,也能愛上人”,徐浩峰用一種中國特有的綿長而細膩的情感表達方式,淋漓盡致地展現了國人獨有的人情世故。人物之間的情感表面上克制而內斂,實則靜水流深、洶涌澎湃。本輪演出期間,他在北京接受了澎湃新聞記者的專訪。

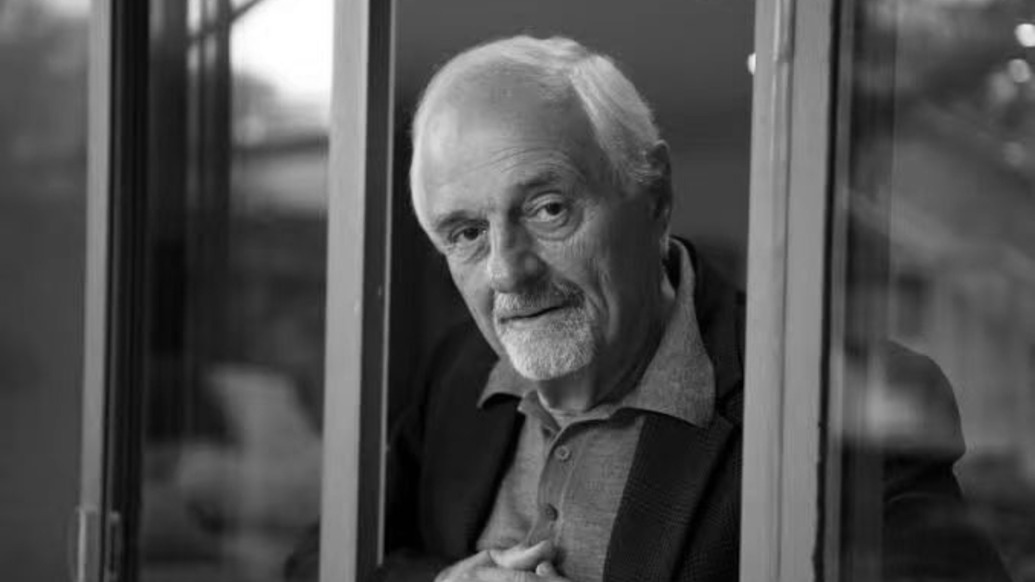

話劇《搭手飛人》編劇、導演徐浩峰,攝影 陳陽陽

【對話】

武術術語藝術化,表征人物關系

澎湃新聞:《搭手飛人》是一部講舊時代武行的戲,這個劇名是不是本身就是一個武術名詞?

徐浩峰:搭手本是練摔跤的術語。晚清時練摔跤是正行,練武術是偏門,(練摔跤的)善撲營是有國家編制的。練武術的人后來也會借用摔跤的術語,模仿摔跤的手法比武。搭手比武其實很兇險,搭上手就意味著兩個人站的身位已經相當近了,一旦動手必有一傷。

“搭手飛人”這個名詞,其實應該叫做“搭手人飛”,意思是咱倆比武,雙方手一旦搭上,我用摔跤技術一個大背跨(過肩摔),你人就飛出去了。后來只是為了講說出來好聽順口,才說成了“搭手飛人”。

搭手比武有一種儀式感,顯示出習武之人的身份高貴。模仿摔跤手比武的方式從北京傳開后流傳很廣,印尼武打片《突襲2》中,最后兩個頂級高手的較量也是手慢慢靠近,再開打。當然,世界范圍影響最大的是李小龍在電影《龍爭虎斗》中,三次同洋人比拼,都是先“搭手”再開打。

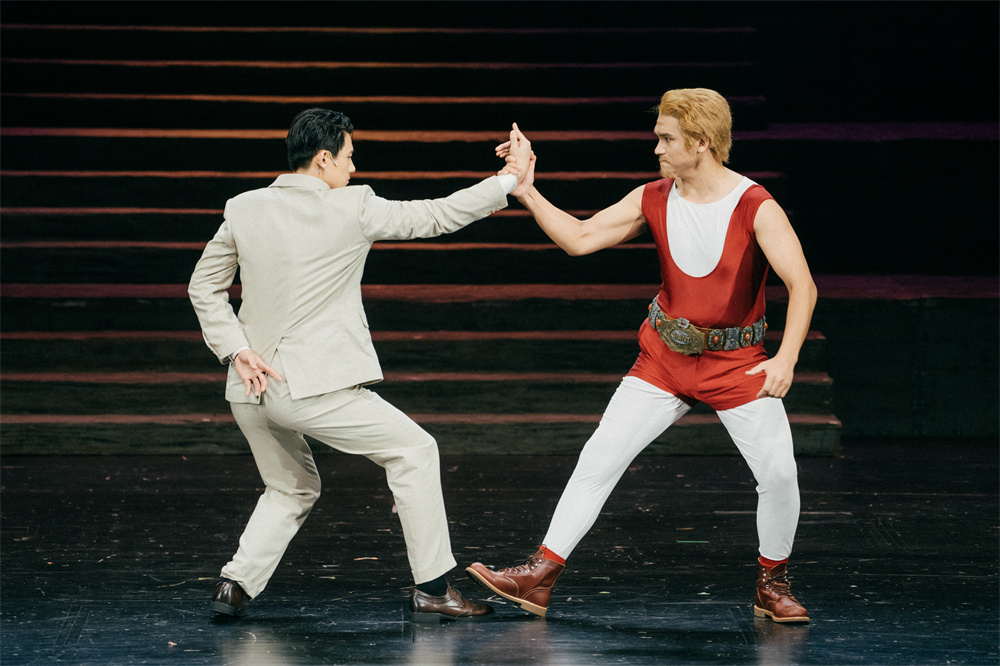

《搭手飛人》劇照, “搭手”。本文劇照由柴美林、陳陽陽拍攝。

澎湃新聞:《搭手飛人》改編自你的小說《白俄大力士》。我覺得“搭手”在這部話劇里也有兩個意涵,第一層意涵是就是講劇中的武館館長馮夢臨同西洋大力士的較量。

徐浩峰:1916年,天津武行中人李存義謀劃以比力的方式贏了西洋大力士。當時天津的武行認為自己肯定能贏,關鍵是怎么贏得漂亮,讓對方心服口服。所以武行的人后來決定用摔跤的手法,跟洋人比力量。你不是說自己的力氣大嘛,那我們干脆就用比力的形式打服你。

澎湃新聞:過往不管是張華勛導演的《武林志》,還是李連杰的電影《霍元甲》,國術武師同外國大力士較量的底色都在渲染一種民族的悲情主義,但在《搭手飛人》中,你做的卻是“去魅”,大力士的種種絕活不過是馬戲團的把戲。這些是有史可查的再發現,還是你的一種再認識?

徐浩峰:張華勛導演是中國內地武打片的開創者,《武林志》的故事未必和我講的是同一個大力士。《搭手飛人》里的西洋大力士其實是個藝人,類似于業余拳擊手,他的金腰帶也是自己模仿拳王的金腰帶造的,并不具備拳王的水平。

我寫小說《白俄大力士》的緣起是小時候二姥爺給我講的故事,當年天津武術界的大佬李存義,穿西裝等在利順德大酒店,等那位白俄大力士進旋轉門時,他只是迎上碰了下,就探出了對方沒腿功。習武之人都明白,你下盤都不穩,那就是花架子。所以李存義他們就決定不同這個大力士比武了,比武贏了也勝之不武,干脆就是比力,一下子就把對方甩了出去。這在當年是天津武行小圈子里發生的事兒,傳播力有限,并沒有上升到民族間孰強孰弱的高度。

《搭手飛人》劇照,翟冠華(左)飾演生萬物,公磊飾演馮夢臨

澎湃新聞:搭手在戲里還有一層含義,說的是男女之情,也就是馮夢臨和生萬物間若即若離,發乎情止乎禮的情愫。這層關系也很像《一代宗師》中的葉問和宮二的關系。你似乎特別善于寫“盈盈一水間,脈脈不得語”的愛情。

徐浩峰:在戲里,我是把這個武術的術語藝術化了,來表征一種人物關系。馮夢臨和生萬物同葉問和宮二,在恪守自己這點上有相似之處,但卻來自不同的人物原型。宮二的原型來自我的二姥爺,形意拳的傳人李仲軒,他就是遵守不授徒的誓言。后來我和王家衛導演、鄒靜之老師討論后,用他的故事創作出了宮二。電影中宮二所說的“奉道”,是指奉“獨行道”,一輩子就是一個人了,不留兒女,不留財產,不留絕技。

馮夢臨的人物原型,其實是我母親家的一位長輩,我同他做過口述歷史。在這位長輩結婚的時代,一個男人娶四五房太太是很常見的,尤其是正脈的世家子弟,更是承擔著家族開枝散葉的責任。但到這位長輩這兒,人生觀有一個突變,他在結婚的時候當眾發誓,此生只娶一妻,即便是妻子先走了,他也會終身不娶,這在當時的天津市民階層中是一個很轟動的事件。我把他的故事用在了戲里的馮夢臨身上,馮夢臨的妻子難產死了,所以即便后來和生萬物間有了情愫,他也沒有娶她。有情人沒有成為眷屬,也是呼應了劇名。

公磊 飾 馮夢臨

澎湃新聞:生萬物這個角色堪為女中的大丈夫。戲里表現她所從事的紙扎行,在舊社會很難把自己嫁出去,而她竟然可以同一個死囚“借種”誕下兒子,這種特立獨行是不是可以視作一種現代性?

徐浩峰:這倒也不是現代性,而是中國舊社會本有的一種現象。現代性是西方的舶來品,它在很多國家是走不通的,但在晚清民國走通了。一個很關鍵的原因是,同樣的事情其實在中國早就發生了,西洋文化來了后,只是賦予了一種所謂現代性的解讀。

生萬物的做法還是在中國禮法之內的,她不是不能嫁人,但只能嫁本行業的人,之前的“賤業”中人都是如此,只能在自己的圈子里找婚配對象,可她又看不上。所以她“借種”生下了自己的孩子,這樣的孩子之前叫做“愛人”,不是現在指夫妻間這種關系,而是指血統不正,但可以繼承家業的孩子。

另外,民國時期的武行已經升格了,可以說成了社會推崇的典范。孫中山有句話,“強國必先強種,強種必先強身。”強身就是號召全民習武,當年國內大城市里的武館很多都是用軍費辦的,或者背后有政府產業的支持。民國政府所在地南京就有“中央國術館”,馮玉祥將軍還做過“央館”的名譽館長。而當習武之人有了官方背景,身份就尊貴了,所以馮夢臨和生萬物間已經不是一個階層,他們間的愛情必然會受到很大的社會阻力。

翟冠華 飾 生萬物

澎湃新聞:《一代宗師》中,宮二提到了“見自己、見天地、見眾生”,《搭手飛人》里馮夢臨也提出了習武之人的三重境界“明境、暗境、化境”,這是你對王國維三重境界的化用嗎?

徐浩峰:電影中的表達其實來自《武穆遺書》,要說是岳飛的話。只是我把岳武穆的話簡練了之后,變成了一種當下人好理解的表達。中國過去的習武之人,都會聽師父說到在人生境界上要過三重關。戲里“明境、暗境、化境”是晚清形意拳名家郭云深的話,當時的武術家一般文學修養并不高,表達上就更加口語化。這些都不是我的發明,從小受武術教育,讓我對這些口訣比較了解。

澎湃新聞:不只是這些口訣,戲里的出殯、拜師等橋段也頗具風儀。你似乎很善于把舊時代的禮法規矩演繹進文學作品,進而變成一種人生況味的打通。

徐浩峰:我受二姥爺影響很大,他晚間用了三年時間讓我協助做口述歷史,可能人老了之后,你去跟他學能耐,他還是會“吝技”,卻愿意把自己的故事和見解講說出來,不只是講給行內人聽,也想讓行外人了解。不少梨園行的名角也是如此,到了晚年或是在報上連載,或是出一本書給自己個交代,也是為大眾“報師恩”,讓大眾領略自己畢生的術業成就。“四大須生”之一的余叔巖,后來也是把自己的真東西,唱腔學問一股腦地都傳給票友、大收藏家張伯駒。我從小就聽了很多武林軼事,后來又同這些前輩做口述史,這個世界其實就是這么點事兒,只不過我是用武林這個行業去講述出來了。

《搭手飛人》劇照

用電影手法導話劇?這是一出純粹的話劇

澎湃新聞:飾演馮夢臨的公磊跟我說,這次在舞臺上表現功夫,要點不在于招式而是內勁。看了戲之后我也覺得《搭手飛人》在武術的呈現上,和你之前拍的電影中對功夫的展現系出一理,完全不同于香港武行在影視作品中的呈現。你怎么定義武術在自己作品中的呈現特點?

徐浩峰:武行和京劇行是兩個行當,但在香港,武行和梨園行有過奇妙的結合。以袁和平導演為代表——其實我和袁和平對于武術的理解并無二致,“千拳歸一路”,對于武術核心的認知我們是一致的,只是在電影觀念上不一樣。袁和平,包括徐克、程小東在八九十年代香港電影崛起時,發明了一套西方人沒有的剪輯方式,在動作場面上形成極強的節奏感。我呢,不管是拍電影還是創作這出話劇,在武術的呈現上,都是“玩真的”。

上世紀八十年代北京電影學院的教學,受到法國紀實美學的沖擊。我的電影觀遵循的也是這個,還是要用長鏡頭追求真實性。而香港同行他們其實屬于蒙太奇學派,用閃回、快速剪輯來創作武打場面。

《搭手飛人》劇照

澎湃新聞:這出戲中,你借人物之口也闡述了自己對功夫片、武俠片的看法,能否展開講講?

徐浩峰:港臺方面基本上把我視作內地武打片的一個代表人物,這個說法我也認。我去中國臺灣辦展覽的時候,見過胡金銓導演的御用主演石雋,他就跟我說,他是不管胡金銓叫“導演”的,而是稱呼“老師”,包括徐楓也是稱呼胡金銓為“老師”。我一聽就明白,這其實是老北京電影行業的叫法,尤其是當演員不是科班出身,被導演領進門,更是要稱呼“老師”。胡金銓之前在北京的時候,是排話劇,到了港臺才開始當導演。石雋當時就提出,他覺得我和胡金銓老師是一脈。

我不是石頭縫里蹦出來的,向胡金銓學習其實是我在三十歲以后看他的電影有所感悟。當我還是初中生的時候,就看張華勛導演的《武林志》《神秘的大佛》,尤其是《武林志》,當時覺得好得不得了,那會兒我也正好在學形意拳八卦掌,看得津津有味。當然,那個年代也是各種新觀念沖擊很厲害的時候,后來我也看了很多關于那時武打片研討會的紀實,逐漸形成了自己電影中的作者性。我拍的武術電影,不單是展示武術,也講這個行業里的運作規則,這樣就跟之前的武打片多少拉開了距離。

說起來,我和張華勛導演也有師承關系。他曾是崔巍導演的助手,而我在電影學院讀書的時候,帶班的江世雄老師也曾是崔巍導演的副導演。張華勛、江世雄很多對電影的理解,包括怎么在片場工作,這一脈都是從崔巍導演那來的。

《搭手飛人》劇照

澎湃新聞:《搭手飛人》首演后,我注意到有評論說這部戲是你用電影的手法導了一出話劇,你怎么看?

徐浩峰:我接受的電影導演訓練是蘇聯那套教學模式,就是要求電影導演必須有導話劇的能力。在電影學院導演系上學的頭兩年,老師是不教電影的,就是讓我們寫話劇劇本,在舞臺上演戲,這跟莫斯科電影學院一樣。你看塔科夫斯基的《雕刻時光》還吐槽過這事兒,“我是學電影的,為什么安排我學這么多話劇?”在我之前的謝飛導演、陳凱歌導演也是這套體系下來的,電影學院基本上到現在也是如此,2008年我剛去導演系代課,也是作為大一、大二的話劇老師給學生們排戲。

怎么看電影和戲劇間的關系?有個說法是當蒙太奇出現后,電影才成為一門獨立的藝術。但其實蒙太奇這個術語來自話劇,是蘇聯話劇導演梅耶荷德在舞臺上發明的,后來愛森斯坦在電影《戰艦波將金號》中運用了蒙太奇的理論,才把它發揚光大。《搭手飛人》首演后,有人反饋這部戲是我用電影的手法導了一出話劇,可我用的手法本來就是話劇舞臺的,因為我受的是話劇蒙太奇的訓練,而在話劇界也一直有這種導演的手法。對于《搭手飛人》,我自己的評定還是一部純正的話劇。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司