- +1

紀念黑塞,一只永恒的荒原狼

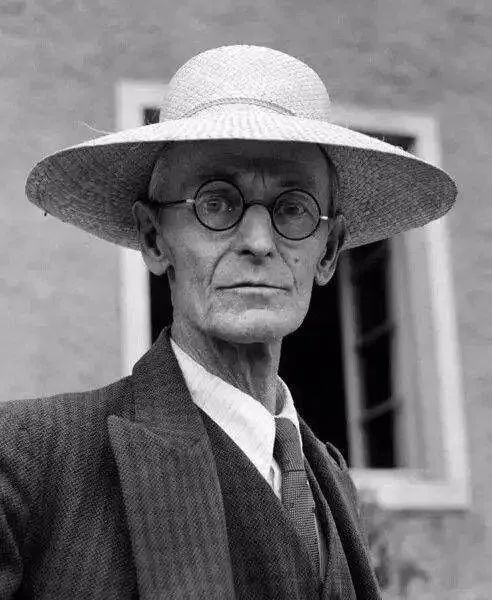

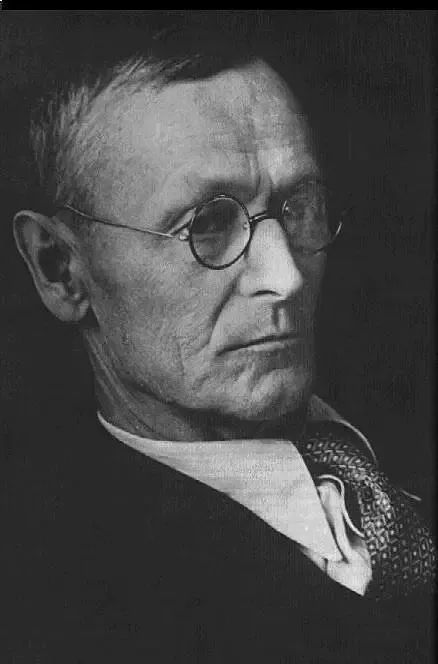

今天是作家赫爾曼·黑塞(Hermann Hesse,1877.7.2 — 1962.8.9)的忌辰。

對每個人而言,真正的職責只有一個:找到自我,然后在心中堅守其一生,全心全意,永不停息。

——《德米安》

如果你曾在某個階段陷入對于對人生意義的思考與理想的荒蕪,那么赫爾曼·黑塞無疑是一劑精神良藥。從《在輪下》到《德米安》到《悉達多》再到《荒原狼》,很多讀者都將他的作品列為“改變自己人生”的書目,幫助自己在精神內耗中找到了方向,而黑塞本人也于1946年獲得了諾貝爾文學獎。

上世紀六十年代,嬉皮文化盛行,黑塞“追尋自我”的態度成為了垮掉派與現實生活和解的媒介,取代海明威成了彼時美國青少年的文學崇拜偶像,其中以《荒原狼》為甚,甚至有的搖滾隊也取名“荒原狼”(這個隊曾在黑塞紀念活動期間去德國演出),離經叛道的年輕人們表示在小說主人公身上找到了自己的影子,這一時期被稱為“黑塞熱”。

他被稱為“永屬于年輕一代的作家”,他從不說教,而是將自己的經歷融入書中,他作品中的主角如同他的一生,在探索自我的過程中戰勝現實與靈魂的沖突,終于找到問題的答案。

01.

“沒有宗教我一天也活不下去。”

赫爾曼·黑塞于1877年7月2日出生于德國南部的一個宗教家庭,自幼在濃重的宗教氣氛中長大,他的父親與外祖父都是牧師,曾長期在印度傳教,而母親出生于印度,也是一個虔誠的信徒。黑塞本人混有德國、法國、瑞士和英國血統,從小就接受比較廣泛的文化和開放的思想,不僅受到歐洲文化的熏陶,也有中國和印度的古老文化的影響,這為黑塞日后的作品中東西方哲學與宗教的展現奠定了基礎:尼采、叔本華、克爾克郭德爾都是他喜愛的哲學家,而孔子與老莊亦是他所崇拜的東方哲人。

基督教、印度宗教和中國道家思想共同形成了黑塞作品宗教思想的三大來源。

他在《我的信仰》(1931)中寫道:“我的生活中向來有宗教,沒有宗教我一天也生活不下去。”黑塞通過對基督教和老子“道”的體驗而感知到最終只有“一個人類”。

黑塞的作品都有著大致相同的成長敘事模式:主人公陷入了兩種狀態的沖突之中痛苦不已,在他人的幫助指導下找到了處理矛盾、達成自我和解的方法,黑塞十分擅長處理對立的二元關系,在道家辯證思想的影響下,他追求一種和諧的狀態。

02.

《在輪下》:叛逆、逃離、創作

《在輪下》

[德] 赫爾曼·黑塞 著,李貽瓊 譯

譯林出版社,2022年

叛逆、逃離、創作,是黑塞少年生活的三個關鍵詞。

少年時期的黑塞十分抗拒家庭中宗教信仰的灌輸,進入學校后他堅決抵制任何服從與命令,考入神學校后因為嚴格的學校紀律和繁重的課業壓力反曾大膽出逃,同時一心想要掙脫父母的束縛。然而,離經叛道的少年黑塞被周圍人視作“瘋癲”關入精神病院療養。最終,16 歲的黑塞在身體與精神雙重失序下輟學回家,開始了獨立謀生和自我教育學習的生涯。

小說《在輪下》中,主人公漢斯的求學經歷和心路歷程隱約可以看到黑塞這段少年時期的影子。書中有兩個截然不同的主人公——刻苦學習、身心疲憊的“好小孩”漢斯;生性反叛、為周遭不容的“壞小孩”赫爾曼(與黑塞同名)。困于矛盾處境的漢斯在赫爾曼身上看到了人生的另一種可能性,但他在自我覺醒的過程中卻不斷遭受教師的訓斥和周圍同學的嘲諷,最終走向了悲劇。

或許書中的人生成為了黑塞的發泄口,現實中的黑塞并沒有重蹈漢斯的絕路,而是以赫爾曼的倔強姿態頑強地活了下來。他堅定地走自己的路,從社會這個無情而龐大的車輪下逃脫。

26歲的黑塞終于熬過了這段至暗的覺醒歲月,“贏得了跟世界這場漫長而難纏的戰爭”,完成了自己一直以來的心愿——成為一個詩人。

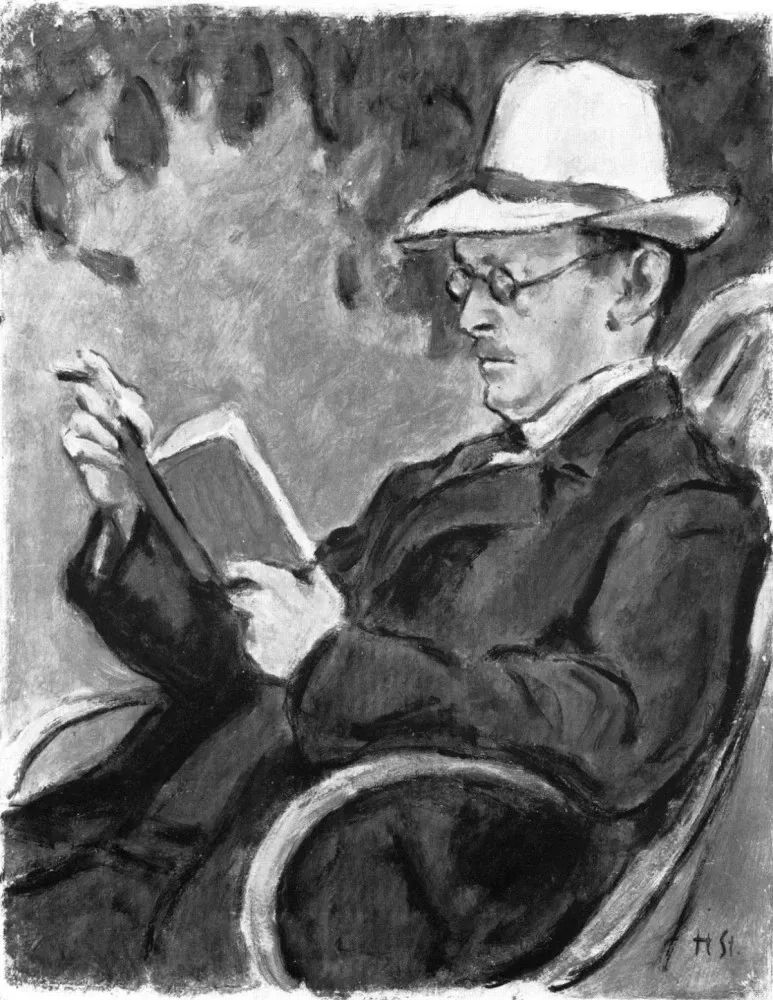

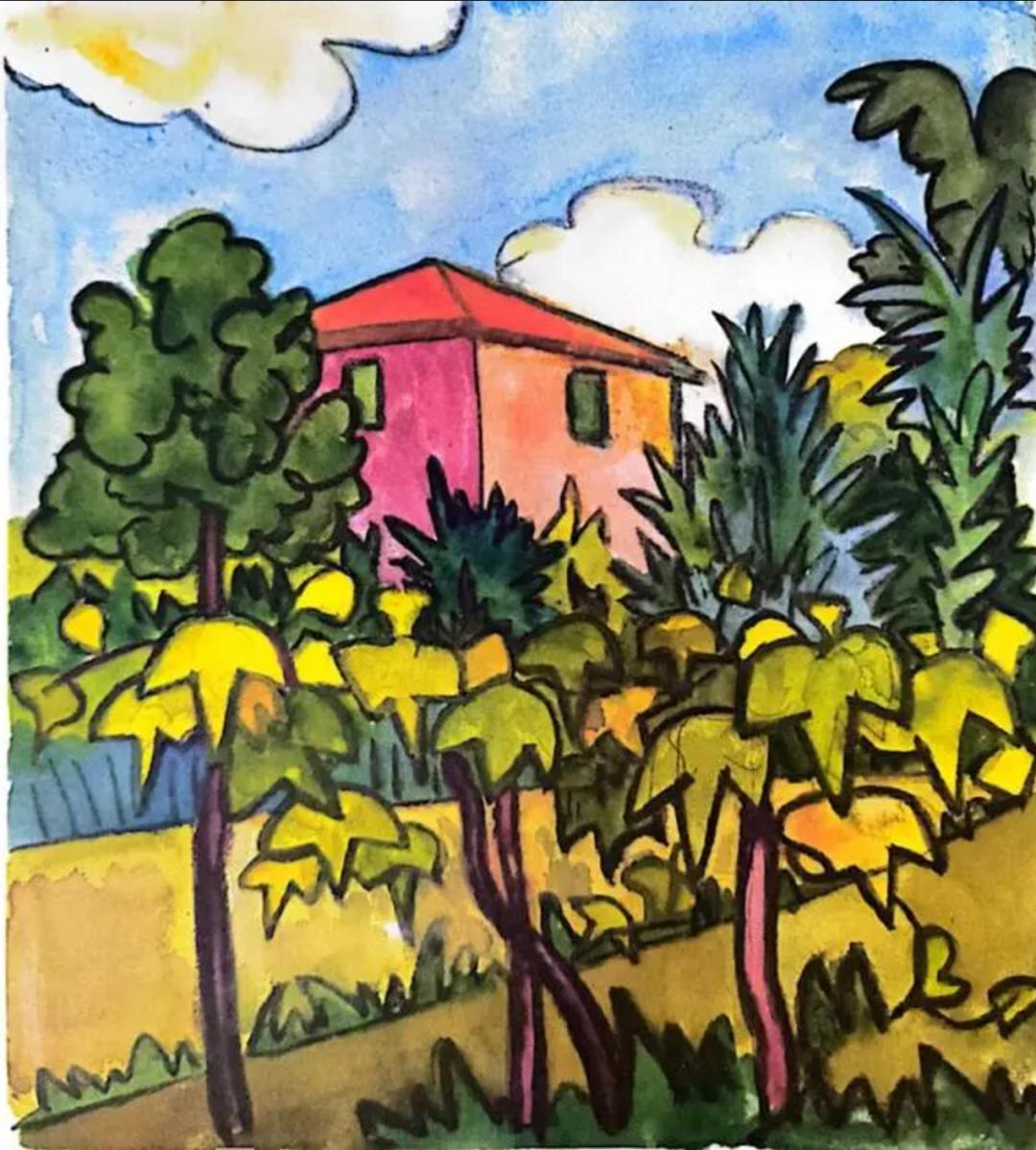

▲ 黑塞的水彩畫

然而,世界似乎會給勇敢的人更多考驗,不久后一戰爆發,戰爭的槍炮聲和接二連三的動亂打破了黑塞寧靜的生活。黑塞的反戰評論《朋友啊,放棄那種筆調!》的評論使他備受排斥與攻擊。最終,父親的逝世,孩子的重病,妻子的抑郁,都成了壓倒黑塞的最后一根稻草。在重重壓力之下,黑塞患上了抑郁癥。

也正是這一時期他開始接受榮格心理分析治療,在中國古典哲學中求得安慰。他嘗試退回到自身內部,開始了一段極其痛苦的自我省察和精神重估,試圖找到生存價值,拉開了《德米安》的創作序幕。

03.

《德米安》:善與惡的對立統一

《德米安》

[德] 赫爾曼·黑塞 著,李貽瓊 譯

譯林出版社,2022年

《德米安》是黑塞自我剖析的起點,1919年黑塞以辛克萊的筆名發表了標志其寫作進入“通往內心之路”的作品《德米安》,書中刻畫的有關主人公成長的困惑與矛盾是當時德國青年一代的真實縮影。

《德米安》講述了一個名為辛克萊的少年的成長歷程,辛克萊在朋友德米安(上帝的化身)的引導下,克服心中對黑暗誘惑的恐懼,接受自己“惡”的一面,意識到善惡、光明與黑暗的矛盾統一關系的過程。辛克萊是典型的“好學生心態受害者”,卻在德米安、皮斯托里烏斯、夏娃等人的指導下接受了“黑暗”世界的沖擊,最終找到了真正的自我,堅定了內心的聲音。

這一向內渴求超脫的故事可以視為黑塞處于苦悶階段時所作出的探索,同時也不妨把《德米安》視為黑塞與痛苦達成和解的結果。人生連綿不絕的苦痛正如無法躲避的黑暗,它們不僅是世界的一部分,更是組成個體的重要內容,明白光明與黑暗相伴,幸福與苦痛相隨,接受它們,才能與世界友好相處,與自己達成和解。

04.

《悉達多》:尋找自我之“道”

《悉達多》

[德] 赫爾曼·黑塞 著,楊武能 譯

譯林出版社,2022年

1922年黑塞完成了最知名的作品之一《悉達多》。黑塞在1923年的書信中寫道:

《悉達多》一書不僅僅是三年辛勤創作與切身經歷的呈現,更多的是二十年來內心對于東亞智慧探索的結晶。

《悉達多》在黑塞此前對于中西方宗教與哲學的研究下完成,講述了婆羅門之子悉達多的艱難求道之路。應有盡有的悉達多毅然拋棄所擁有的一切離家出走,只為了尋找屬于自己的阿特曼(Atman,自我,神我)。

告別,是悉達多尋求道路上的關鍵詞。他舍棄了自己所擁有的優越環境、舍棄了知心好友的陪伴、舍棄了塵俗的快樂,只為獨自上路尋得內心的安寧。

▲ 《悉達多》手稿

這是一個修行者的故事,探討的是舍棄、是擁有,是更是自我與世界的統一,鼓勵人們摒棄內心雜念來尋求人類精神解放之“道”。在失去中悉達多擁有了對自我、對萬物、對世界的豐富體驗與大徹大悟,更重要的是他達成了有限自我與無限自我的渾融統一。

老子多年來帶給我極大的智慧和安慰,‘道’這個字對我意味著全部的生活真諦。

《悉達多》一書從未提及中國的“道”,但“道”滲透在小說的方方面面。道家的落腳點在于事物的互相轉化,側重兩者的融合,如同書中的悉達多最終完成了道的圓融統一。

05.

《荒原狼》:抵抗主流社會的本能

《荒原狼》

[德] 赫爾曼·黑塞 著,王濱濱 譯

譯林出版社,2022年

1927年創作的《荒原狼》是黑塞自我剖析與重構的高潮,是他完成了戰爭歲月的自我療愈后重建精神世界的巨構,托馬斯·曼稱其為“德國的《尤利西斯》”。

從《在輪下》到《悉達多》,我們見證了黑塞從產生矛盾、自我追尋到完成內心統一的過程,20世紀30年代是黑塞文學創作的分水嶺。此時的他已完成對于救世之道的“追尋”,開始將將理想寄托于精神樂園,從積極樂觀轉為避世隱居,從與現實世界和解到構建自己的內心世界。

小說描繪了年近50歲的中年藝術家哈里·哈勒爾的精神危機。哈里“不善交際,非常不合群,喜歡獨來獨往”,受過高等教育,卻又總覺得身上隱藏著“本能、野性、殘忍、未升華的粗魯天性”。因此他自稱為“一只荒原狼,一只從另一個世界來的陌生、野蠻卻又非常膽小的生物”。

書中再次關照了道家對立統一的辯證關系——哈里的“人性”與“狼性”得不到統一,正是他痛苦的根源。哈里難以協調生存過程中個人與集體、生存與死亡、孤獨與群居之間的關系。無疑是現代社會個體生存本質的真實寫照。一方面,哈里身上的“人性”使他努力融入社會生活,并成為大眾中最平凡的一員;另一方面,他身上最原始的“狼性”卻使他在別人的眼中顯得特立獨行,與這個世界格格不入。狼性與人性永無休止的爭斗與廝殺使哈里無法找尋到救贖之路。

而黑塞本人卻在這樣的精神危機中得到了超越與解脫,找到了和內心“狼性”(抵抗主流社會的規訓、定義和塑造)的相處之道,如同書中年輕的薩克斯管吹手巴伯羅,在平凡中保存了自我,最后與莫扎特的形象合二為一,實現了靈魂的不朽。

我一定會把人生這出戲演得更好,我一定能學會笑。

06.

生命的變奏曲

黑塞的作品始終在揭露個體的生存困境,盡管每次討論的話題不盡相同,但都是圍繞通往自我內心之路所展開的變奏曲。

正如他所言:

我只是在生命的不同階段,出于不同經歷,以變奏形式表現若干適用于我的問題和形象。

黑塞成為少年詩人之前就已深深得到了浪漫主義的浸潤,自此浪漫主義的旋律貫穿了他的一生,他為人處世的態度也頗有浪漫主義的色彩——堅守豐富的內心世界,堅定自我的理想信念,孜孜不倦地探尋靈魂的深處。

1962年 8月9日,黑塞聽著他最愛的莫扎特鋼琴曲,在音樂的陪伴之下與世長辭,享年 85歲。

推 薦 書 單

1

《黑塞詩選》

作者: [德] 赫爾曼·黑塞

出版社: 重慶大學出版社/楚塵文化

譯者: 林克

內容介紹

本詩集選譯自黑塞的四部重要的詩歌作品集,涵蓋了黑塞的青年、中年和暮年各個時期的代表作共100余首,較為全面地展現了黑塞作為一名詩人的創作成就。黑塞的詩歌自始至終貫穿著一種富于音樂節奏和民歌色彩的浪漫氣息,表現出對旅行、自然和樸素事物的愛好,早期詩歌有濃郁的孤獨、感傷的氣息,后期充滿哲理和思辨色彩。本詩集較為全面地展示了詩人的這一發展變化的過程。

2

《荒原狼》

作者: [德] 赫爾曼·黑塞

出版社: 上海譯文出版社

譯者: 趙登榮 / 倪誠恩

內容介紹

小說的主人公哈勒爾是個正直的作家,他鄙視現代社會生活方式,常常閉門不出,令人窒息的空氣使他陷于精神分裂的境地。一天他偶爾讀到一本《評荒原狼》的小書,頓覺大夢初醒,認為自己就是一個“人性”和“狼性”并存的荒原狼。之后他應邀參加聚會,發現與會者都有狹隘的民族主義觀點,而他的反戰言論遭到斥責,更覺自己孤獨;回家時他遇到酒吧女郎赫爾米娜,獲得肉欲歡樂;經赫爾米娜介紹他又結識了音樂人帕布洛和一姑娘瑪麗亞,他在音樂和感官享受中忘卻了一切煩惱和憂慮。但當他看到赫爾米娜和帕布洛親近時,便“狼性”大發,出于嫉妒將赫爾米娜殺死。小說幻想色彩濃郁,象征意味深遠,被認為有“超現實主義”風格;托馬斯·曼稱它為“德國的尤利西斯”。

3

《德米安》

作者: [德] 赫爾曼·黑塞

出版社: 上海人民出版社

譯者: 丁君君 / 謝瑩瑩

內容介紹

《德米安:埃米爾·辛克萊的彷徨少年時》是黑塞的代表作之一,講述少年辛克萊尋找通向自身之路的艱辛歷程。出生并成長于“光明世界”的辛克萊,偶然發現截然不同的“另一個世界”,那里的紛亂和黑暗,使他焦慮困惑,并陷入謊言帶來的災難之中。這時,一個名叫德米安的少年出現,將他帶出沼澤地,從此他開始走向孤獨尋找自我的前路。之后的若干年,“德米安”以不同的身份面目出現,在他每一次孤獨尋找、艱難抉擇的時候,成為他的引路人……

4

《悉達多》

作者: [德] 赫爾曼·黑塞

出版社: 譯林出版社

原作名: Siddhartha

譯者: 楊武能

內容介紹

古印度貴族青年悉達多英俊聰慧,擁有人們羨慕的一切。為了追求心靈的安寧,他孤身一人展開了求道之旅。他在舍衛城聆聽佛陀喬答摩宣講教義,在繁華的大城中結識了名妓伽摩拉,并成為一名富商。心靈與肉體的享受達到頂峰,卻讓他對自己厭倦、鄙棄到極點。在與伽摩拉最后一次歡愛之后,他拋棄了自己所有世俗的一切,來到那河邊,想結束自己的生命。在那最絕望的一剎那,他突然聽到了生命之河永恒的聲音……經過幾乎一生的追求,悉達多終于體驗到萬事萬物的圓融統一,所有生命的不可摧毀的本性,并最終將自我融入了瞬間的永恒之中。

文字、編輯丨Joie

原標題:《紀念黑塞,一只永恒的荒原狼》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司