- +1

高山杉|十七年時期有關藏語古代歷史文獻的翻譯和研究(下)

湯薌銘等譯布敦《佛教史》

大約在1961年到1963年間,中國佛教協會曾組織人員翻譯藏語佛教史籍。據張建木(名克強,建木為其號,1917-1989)譯多羅那他(1575-1634)《印度佛教史》(詳見下文)的《序言》,這次翻譯工程的人員及其分工如下:

湯住心——布敦《佛教史》

胡繼歐——童祥《青史》

郭和卿——五世達賴《西藏王臣記》

張建木——多羅那他《印度佛教史》

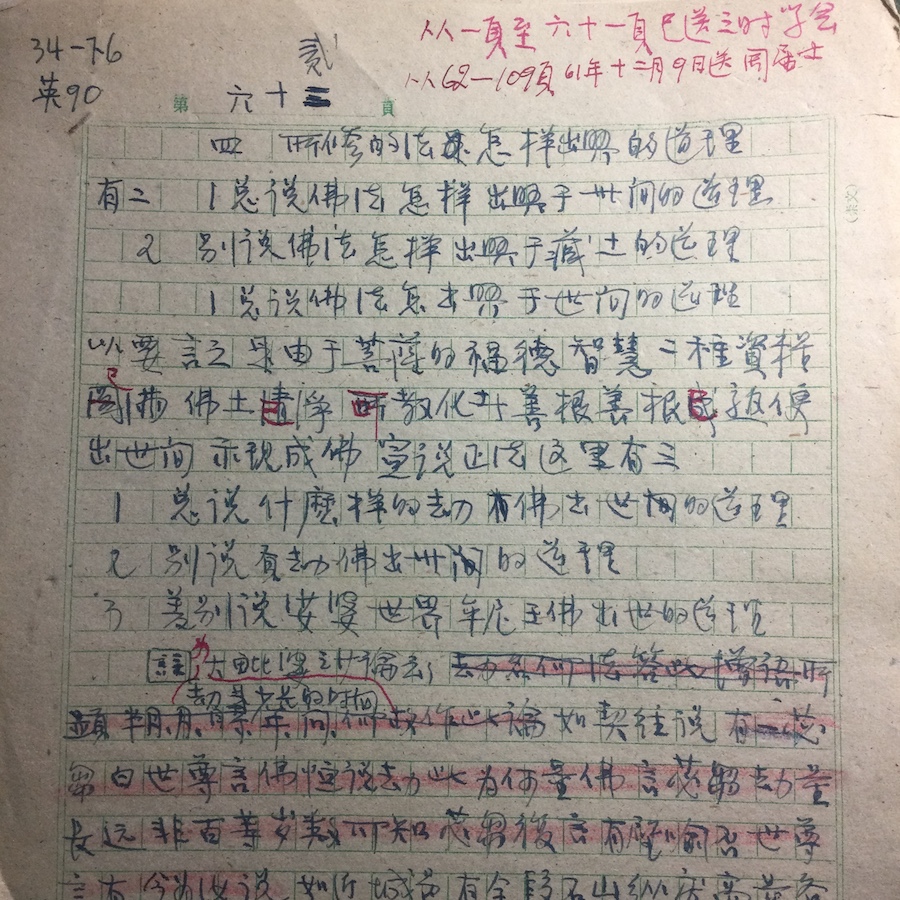

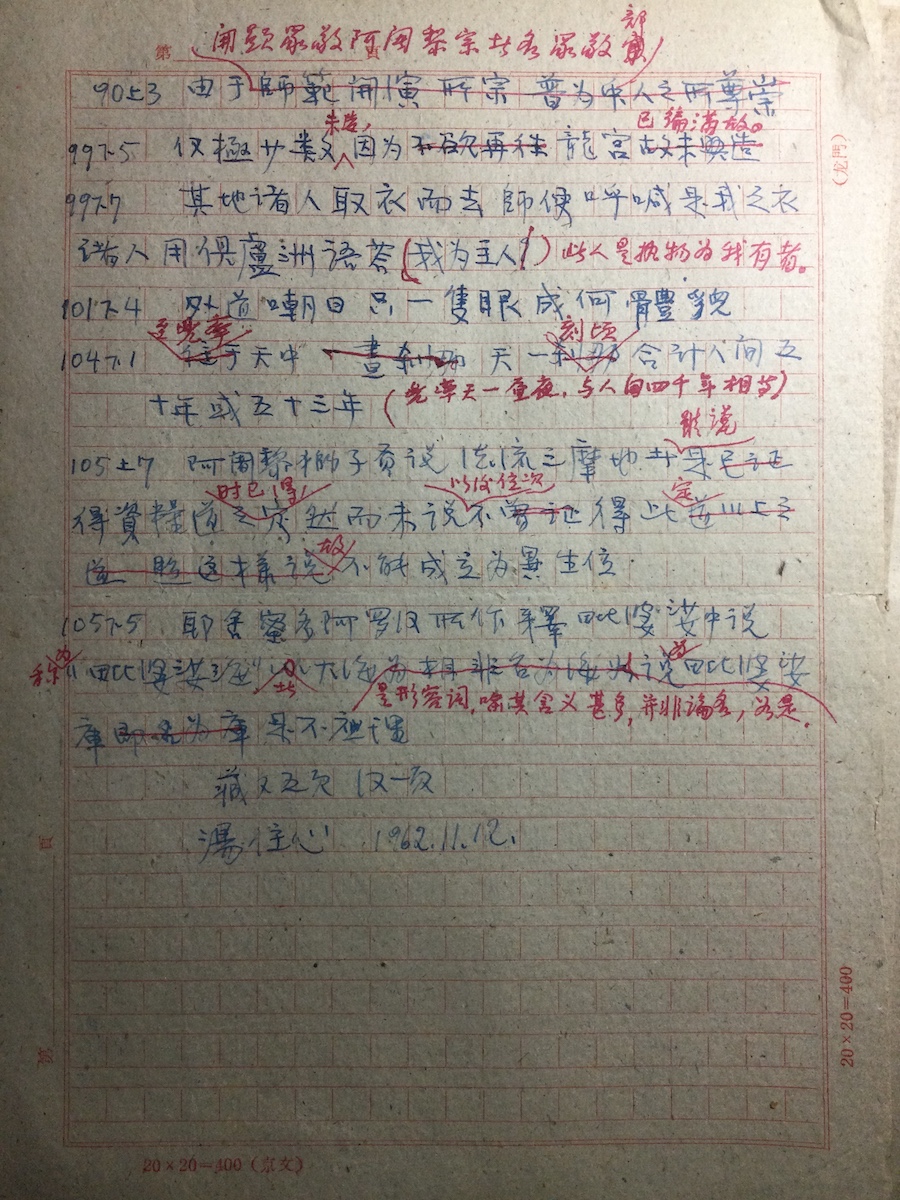

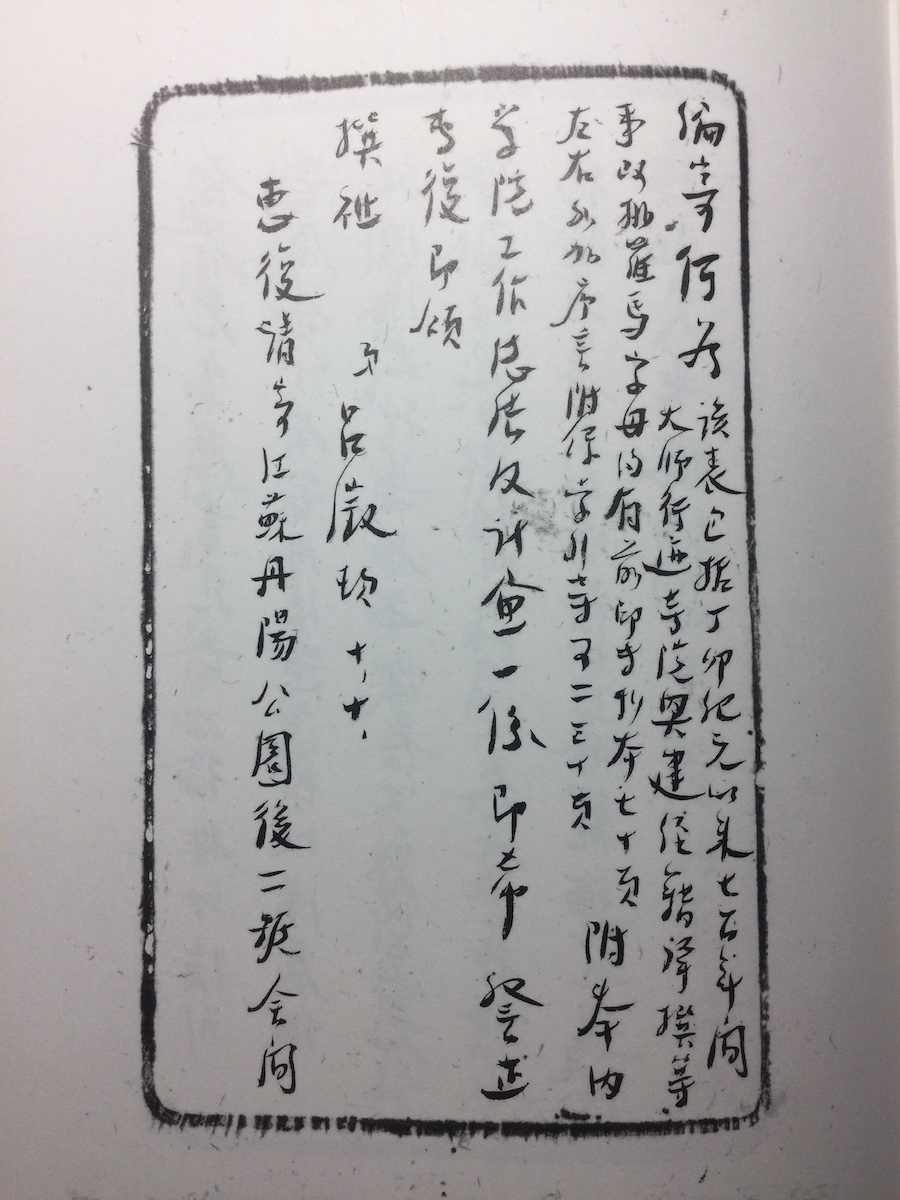

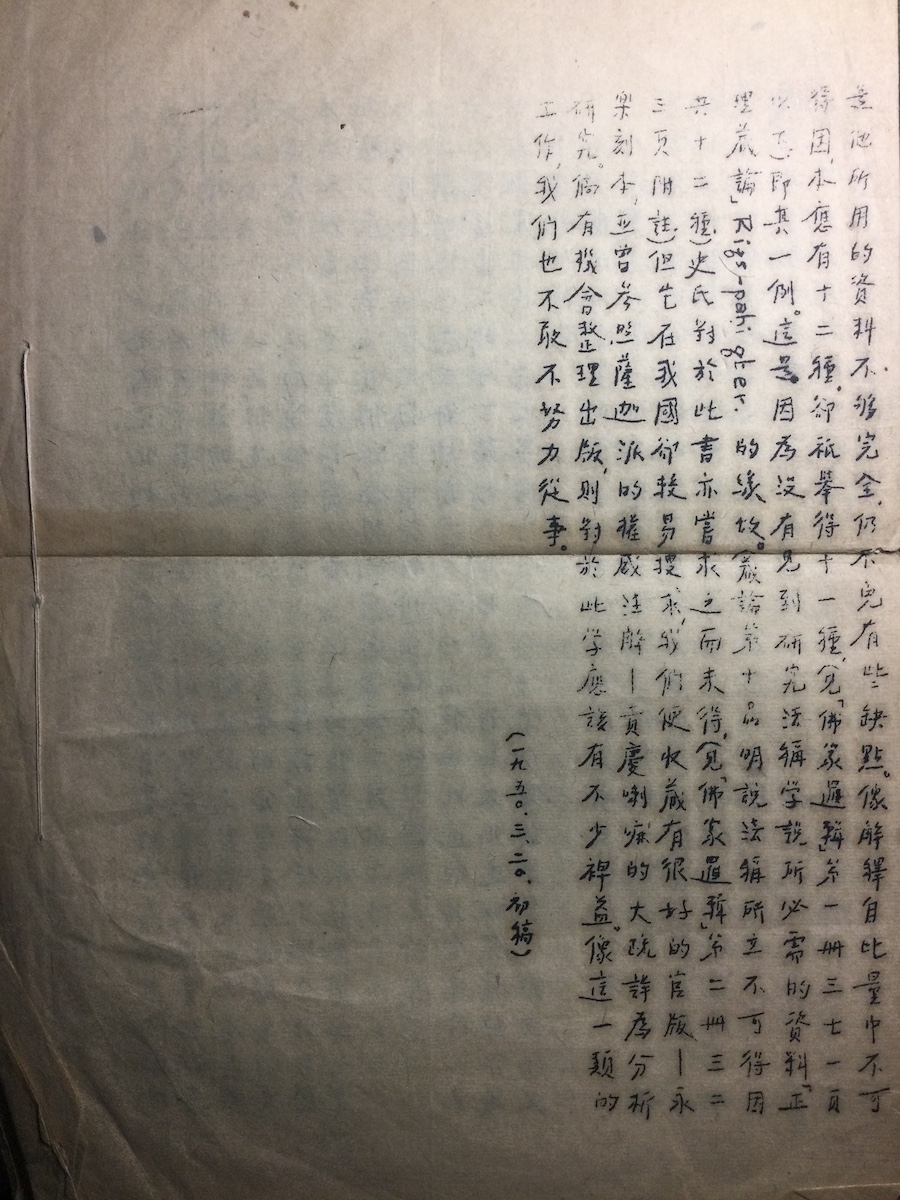

其中湯譯和胡譯據說都已散佚,只有張譯和郭譯幸存下來并得以正式出版。湯就是民國聞人湯薌銘(1885-1975),他在退出軍政界后,專門研究佛學并學習藏語,翻譯過不少藏密典籍,“住心”是其居士法名。《初步意見》提到湯譯稿本當時尚在中國佛教協會。其實湯譯稿本還在,曾被我以一百多元的低價從孔網拍到(殘本,幾百頁),以后有機會當將其刊布出來。現在只從湯譯稿本中挑出有批示“從一頁至六十一頁已送三時學會 從62—109頁61年十二月9日送周居士”(周居士即周叔迦[1899-1970])的半頁(圖二十九),以及有帶有題記“湯住心 1962.11.12.”的一頁(圖三十)先供大家參考。從湯譯稿本來看,郭和卿當時也參與了翻譯,所以《初步意見》的“湯薌銘等譯”的“等”字非常有講究,并不是隨便加上去的。

圖二十九

圖三十

《初步意見》著錄的李有義(1912-2015)根據奧伯米勒(Eugène Obermiller, 1901-1935)英譯布敦《佛教史》第二分冊(History of Buddhism [Chos-?byung] by Bu-ston, Ⅱ. Part: The History of Buddhism in India and Tibet, Heidelberg: In Kommission bei O. Harrassowitz, 1932)所出的節譯本(稿本,36頁),以及鄧銳齡根據佐藤長(1914-2008)《古代チベット史研究》下卷(京都:東洋史研究會,1959年10月31日;《初步意見》將出版地誤寫成“東京”)所收日譯本重譯的節譯本(稿本,1963年),都沒有正式刊行。其稿本可能還保存在民族所或私人手中。《初步意見》在著錄李譯時標出的“IVB”,指布敦《佛教史》英譯本第二分冊中西藏佛教史部分(The History of Buddhism in Tibet)的章節數(Chapter IV B),由此可見李譯應該是只譯出了這一部分。順便提一句,我曾托周運拍攝國家圖書館藏布敦《佛教史》英譯本第二分冊(索書號:BL1420/B98;條碼號:3120029941),在他發來的照片中我發現西藏佛教史部分有一些鉛筆批注,多與因明量論有關,比如“量決定譯人”、“集量譯人”、“量釋莊嚴”(215頁)、“法上”(216頁)、“集量”(221頁)、“集量注”(224頁)等,很像是王森的字(后來我自己又去國圖調出原書目驗過)。此外,國圖藏本的西藏佛教史部分還有多處用鉛筆標出藏語頁碼(181-185、201、203、206、210、212-213、216頁),可見曾有人(可能就是王森)拿布敦《佛教史》藏語原本與英譯本對勘過,而且其所用版本與奧伯米勒所用者不同。

關于佐藤長的書,還有個故事,也見于前引鄧銳齡的《九十自述》:

1962年,民族所訂立制度,每年要考核成績。我決定先找一本書翻譯,就選擇了佐藤長的《古代西藏史研究》。當時這部書的上冊在王森先生手里,我不好要過來,于是就拿下冊來翻譯。我對于唐代的吐蕃一點兒都不懂,就根據字面意義硬譯,那些人名都是用日本片假名拼出來的,就這樣硬譯,譯得很不好,我一直不愿意拿出來給人看。有一次王輔仁同志要借,我沒有答應,也沒跟他解釋。后來認識到,應該解釋一下就好了。

鄧銳齡這部“一直不愿意拿出來給人看”的譯稿,其中《總論》第一《古代西藏的制度和文化》后來還是題《古代西藏史研究·總論》分三次刊于《西藏民族學院學報(哲學社會科學版)》第28卷第2期(2007年3月)、第3期(同年5月)和第4期(同年7月;附譯稻葉正就撰《古代西藏史研究·下卷評介[摘要]》)。鄧銳齡在譯文后面標注“1962年譯,2005年重校一過”。佐藤長翻譯的布敦《佛教史》,就是《古代西藏史研究》下冊作為附錄一收入的日譯本(845-873頁),其中只翻出西藏佛教史一章有關“前弘期”的部分。鄧譯稿本的底本既然是佐藤譯本,所以也就不難理解《初步意見》為何將其著錄為只翻出關于“前弘期”的部分了。佐藤此書現在已有金偉、吳彥、金如沙的漢語全譯(《古代西藏史研究》,新文豐出版股份有限公司,2019年4月初版),日譯布敦《佛教史》部分見于579-599頁。譯者只翻譯了日譯前面的說明文字,譯文正文則保留日語原文未動。書中沈衛榮序、張虎生序以及譯者后記都沒有提到鄧銳齡曾根據佐藤譯本重譯布敦《佛教史》一事。

張建木譯《印度佛教史》

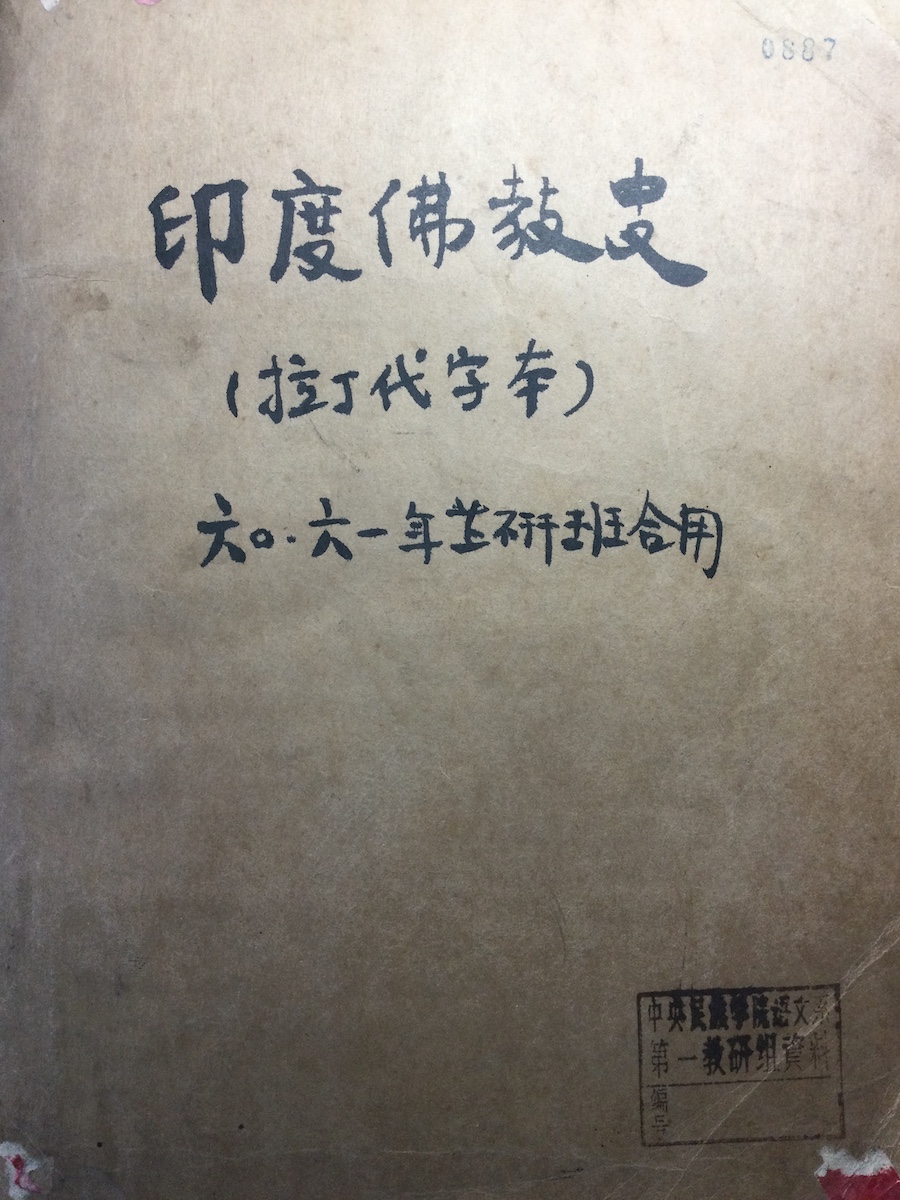

張建木譯多羅那他《印度佛教史》,第一個正式發行的本子是中國佛教協會于1983年印行的(無出版時間,據張建木《序言》的時間而定;簡稱佛協版)。佛協版收有張建木寫的《簡短的弁言》(1963年7月)和《序言》(1983年7月),以及王堯寫的《張譯〈印度佛教史〉讀后贅語》。第二個正式發行的本子是四川民族出版社于1988年3月出版的(簡稱四川民族版),多羅那他名字里的“他”被改成了“它”。四川民族版請了陳慶英作特約編輯,新加入《拉薩版〈印度佛教史〉的刻印后記》(277頁)和《覺囊巴·多羅那它生平簡述》(木雅·公布撰文,陳慶英翻譯,281-290頁)。貴州大學出版社的“現代世界佛學文庫”版(2015年5月第1版)是根據四川民族版翻印的。與佛協版對讀,會發現四川民族版幾乎每句都有不同,不知是張自己改的,還是別人替他改的。此事在書中全無交代,引用時應注意。

張譯多氏《佛教史》,既是佛協交下的任務,也同他在民院的授課有關。據張譯《簡短的弁言》和《序言》,先是佛協的周叔迦交給他兩個多氏史漢譯本讓他整理,一是寺本婉雅(1872-1940)日譯本(丙午出版社,1928年3月)的重譯(未提譯者姓名),一是陳濟博(1899-1994)直接從藏語原本翻的文言譯本。周的意思是讓張將二譯合一,但張覺得它們都不讓人滿意,再加上他不知該如何將二譯合一,于是就決定參考陳譯從藏語本以語體文重新翻譯。正開始翻時,正好民院約他講一門有關佛教的課,目的是加強聽課者閱讀藏語古典文獻的能力,于是就商定以多氏史藏語原本為課本,從1963年2月開講,到同年6月底學期課程結束時(藏研班60級于此時畢業,見下文),只講到第十五章《圣者龍樹護持教法時代》的前半。暑假后繼續講,講完全書用時約一年。

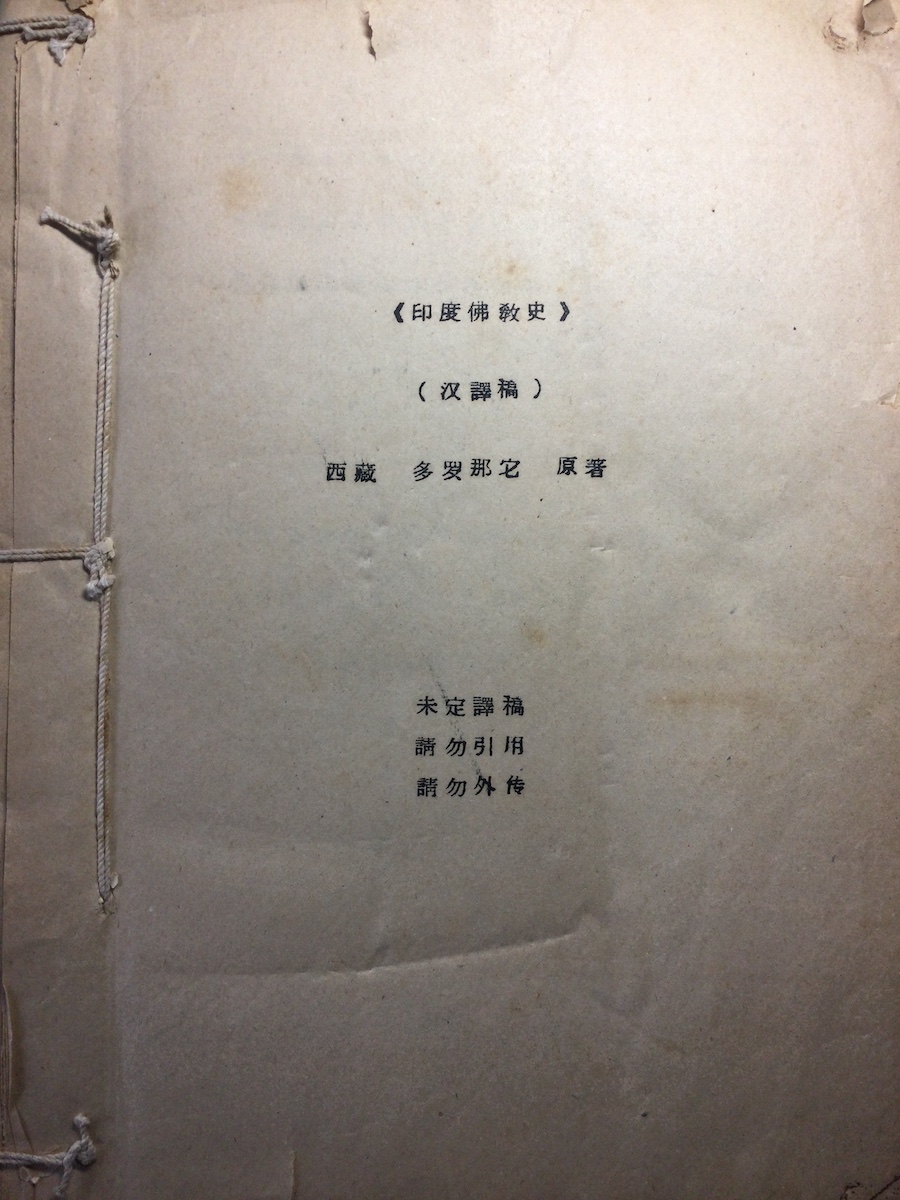

張建木隨譯隨講,譯好了一部分就打字印發給聽課的同學,到1963年7月將全書譯完印畢,最后裝訂成冊,并寫出《簡短的弁言》。《弁言》對譯稿陸續印發后才發現的若干問題做了特別的說明,沒有對正文再做挖改。這種打字(油)印本,我從孔網先后購得兩部,其中一部在王堯先生生前曾經拿給他看過。我還記得他當時用雙手把書恭敬地舉到額頭上輕輕觸碰以示敬禮的樣子。打印本有封面、《說明》(不計頁碼)、目錄(1-3頁)、《簡短的弁言》(4-5頁)和譯稿正文(6-128頁)五個部分。封面印有以下六行字(圖三十一):

《印度佛教史》

(漢譯稿)

西藏 多羅那它 原著

未定譯稿

請勿引用

請勿外傳

圖三十一

打字油印本和四川民族版一樣,都把“多羅那他”的“他”寫成“它”。

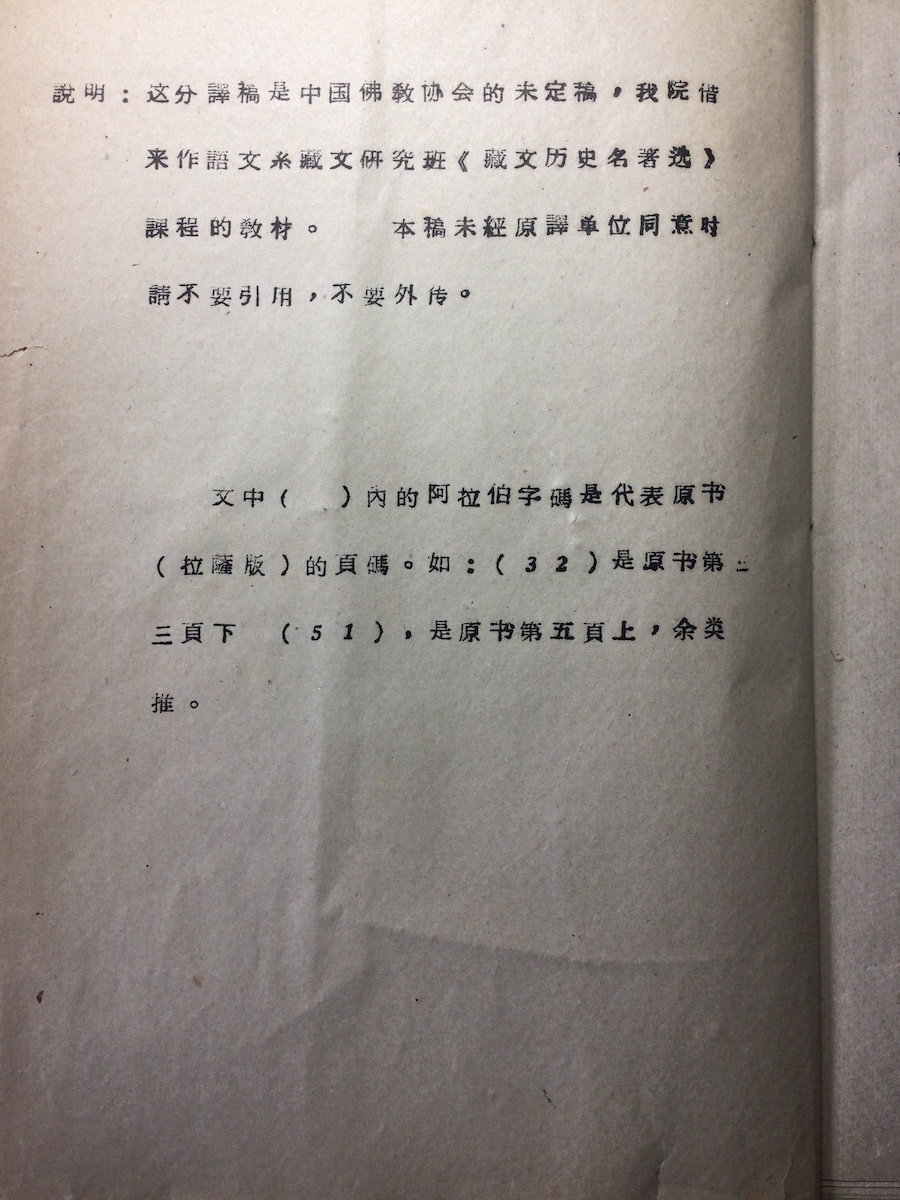

在佛協版和四川民族版中,《說明》已被刪掉。對完整理解成書的過程來說,這篇《說明》還是有用的,值得錄出全文(圖三十二):

說明:這分譯稿是中國佛教協會的未定稿,我院借來作語文系藏文研究班《藏文歷史名著選》課程的教材。本稿未經原譯單位同意時請不要引用,不要外傳。

文中()內的阿拉伯字碼是代表原書(拉薩版)的頁碼。如:(32)是原書第三頁下,(51)是原書第五頁上,余類推。

圖三十二

《說明》保留了四種重要信息。第一,張的授課對象是民院語文系藏文研究班。所謂“藏文研究班”,指根據周恩來(1898-1976)總理的指示(但是王堯在《我所結識的喇嘛》中說“據說是周總理下的手令,我們都沒有見過”)在1960年9月成立的“古藏文專業研究生班”,有時也簡稱“藏研班”。藏研班是中國首次在高等學府開設的藏語專業的研究生班,學制三年,前后一共招收過60級(1960年9月-1963年7月)和61級(1961年9月-1964年7月)兩屆學生。根據《中央民族大學藏學五十年(1951-2001)》(征求意見稿,中央民族大學藏學研究院,2001年6月)記載(8,22-24,134,136頁),60級一共招生二十三人,其中男生十六人,女生七人。所學課程分為兩類。第一類是專業課古藏文,課程題目和授課教師如下:

1、藏文文法 東嘎·洛桑赤列主講 羅秉芬輔導

2、詩鏡論 東嘎·洛桑赤列主講 羅秉芬輔導

3、公文檔案選 土登格機主講 扎西旺都輔導

4、《因明入正理論》 王森主講 羅秉芬輔導

5、《俱舍論》 于道泉主講 羅秉芬輔導

6、《西藏王臣記》 東嘎·洛桑赤列主講 王堯輔導

王堯《南宋少帝趙顯[?]遺事考辨》在講到《因明入正理論》藏譯本的那塘版時說:“中國社會科學院民族研究所王森(雨農)先生輯有該書的藏、梵、漢會本。未刊。又,對于瀛國公——合尊法寶的事跡發生興趣最早的是王森先生。1962年他在中央民族學院藏文研究班講授因明學,即以此書為教本。筆者承乏輔導。時,王森先生即指出瀛國公——合尊法寶可能是一人。這是他的遠見卓識。”(76頁,尾注26)王森在藏研班講《因明入正理論》藏譯本時擔任輔導的到底是王堯還是羅秉芬,需要進一步確定。

第二類是講座課,講座題目和講座者如下:

1、中國佛教宗派源流 法尊法師講

2、馬列主義宗教觀 任繼愈講

3、宗喀巴《緣起贊》 觀空法師講

4、多羅那他《印度佛教史》 張克強講

61級一共招生十三人,其中男生十一人,女生二人。所學課程亦分兩類。第一類是專業課古藏文,課程題目和授課教師如下:

1、藏文文法 扎西仁欽主講 羅秉芬輔導

2、詩鏡論 東嘎·洛桑赤列主講 羅秉芬輔導

3、西藏歷史公文檔案選 土登格機主講 扎西旺都輔導

4、因明學 東嘎·洛桑赤列主講 車如龍輔導

5、多羅那他《印度佛教史》 張克強主講 王堯輔導

6、《西藏王臣記》 東嘎·洛桑赤列主講 王堯輔導

7、《米拉日巴傳》 洛桑覺群主講 謝后芳輔導

第二類為講座課,“請喜饒嘉措大師、周叔迦先生等作有關佛學知識的報告”。值得注意的是,多氏史在60級屬于張建木開的講座課,在61級卻屬于由他主講,王堯輔導的專業課。

據王堯回憶,藏研班的專業課是以東噶·洛桑赤列(東嘎·洛桑赤列)、扎西仁青(扎西仁欽)格西和土登格機這三位西藏學者為主。與他們的課程配合,另開“佛學講座”,傳授佛學知識,應該就是指講座課。周叔迦講的是中國佛教的十宗(或八宗),法尊講的是藏傳佛教的前弘期和后弘期(王堯說的“這兩次演講的記錄稿都在《現代佛學》雜志上發表”不準確,因為《西藏前弘期佛教》和《西藏后弘期佛教》早就發表在《現代佛學》1956年8月號和1957年6月號上了,并非“這兩次演講的記錄稿”),喜饒嘉措(1883-1968)講藏文古典文化系列(一作“藏族的佛教信仰”),牙含章(1916-1989)講佛教信仰與無神論問題(一作“無神論與宗教信仰——黨的宗教政策”),任繼愈(1916-2009)講中國佛教宗派的形成與發展,張建木除多氏史外講慈恩大師的“五不翻”學說,高觀如(1906-1979)講佛教與中國文化,戴蕃豫(1910-1989)講佛教與中國藝術,王森除了《因明入正理論》之外講“清順治帝授予五世達賴喇嘛金印解讀”(《我所結識的喇嘛》,17頁;《我與藏學》,11-12頁)。據《中央民族大學藏學五十年(1951-2001)》(8頁),辦過講座的還有季羨林(1911-2009)、柳陞祺和吳豐培。

第二,張以譯講多氏史為課程,課程的正式題目是《藏文歷史名著選》。王堯在《張譯〈印度佛教史〉讀后贅語》里說:“……1960—1963年間應邀在中央民族學院古藏文研究班講授藏文哲學名著選讀一課,即挑選此書作為教材,進行全文(德格版全143頁)通本講授,邊講原文,邊譯漢語。”這里記述的授課時間和課程題目均有錯誤。前引張氏《簡短的弁言》和《序言》既然明確說翻譯起自1963年元月,授課始于1963年2月,所以根本不存在“1960—1963年間”授課的問題。王文所記課程題目“藏文哲學名著選讀”,應該是把“歷史”誤記成了“哲學”。

第三,打印本是民院語文系所制,應該就是《初步意見》著錄之本,只是《初步意見》的“一二八頁”可能是“一七八頁”之誤。

第四,譯稿所標原書頁碼來自拉薩版。王堯《讀后贅語》認為是“德格版全143頁”,應該也是誤記。

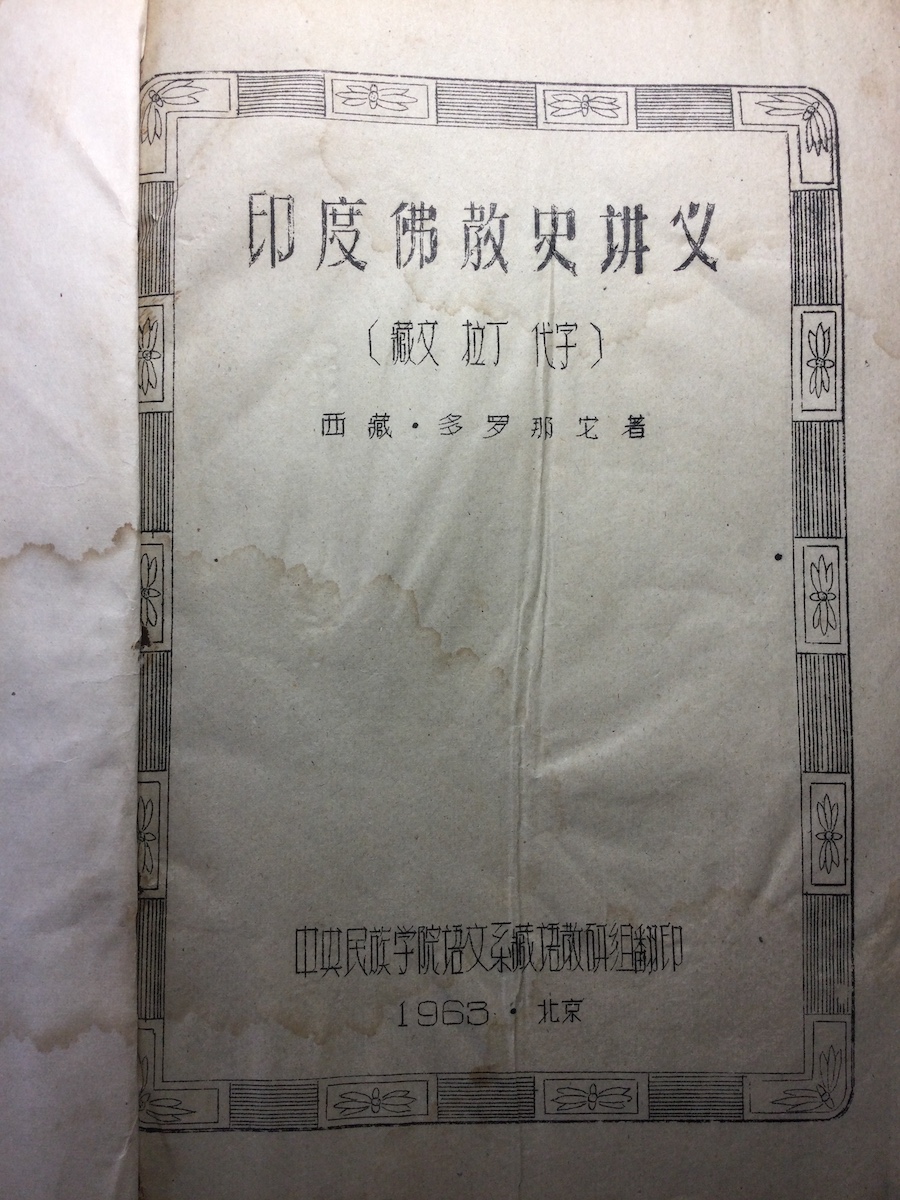

既然是拿多氏史藏語原本當教材,按理說應該向聽課者印發過多氏史原文才是。2021年8月初,我在孔網買到一冊打字油印本的《印度佛教史講義》,正文一百四十六頁,內容是多氏史藏語原文的拉丁字轉寫本,但只到第二十二章《圣者無著兄弟時代》。《講義》封面印有如下文字(圖三十三):

印度佛教史講義

〔藏文 拉丁 代字〕

西藏·多羅那它著

中央民族學院語文系藏語教研組翻印

1963·北京

圖三十三

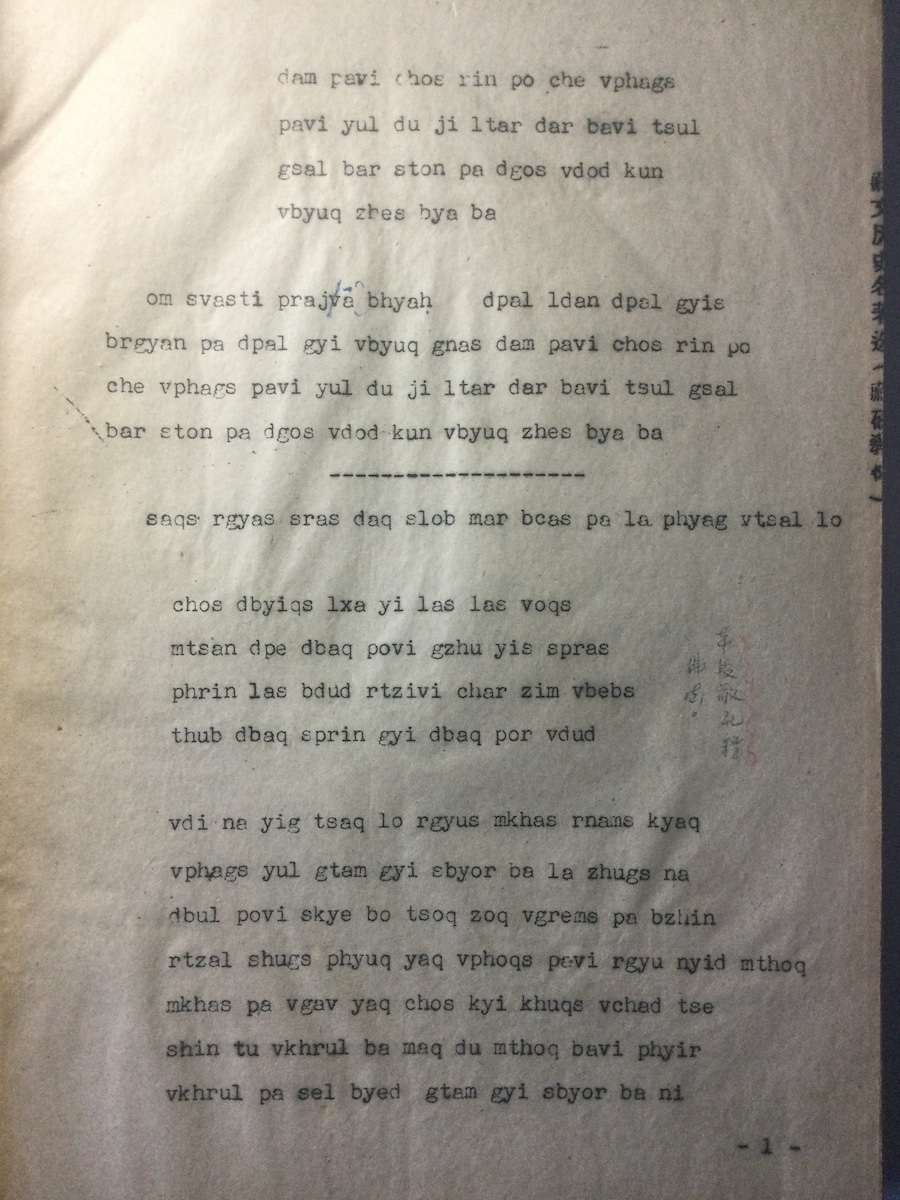

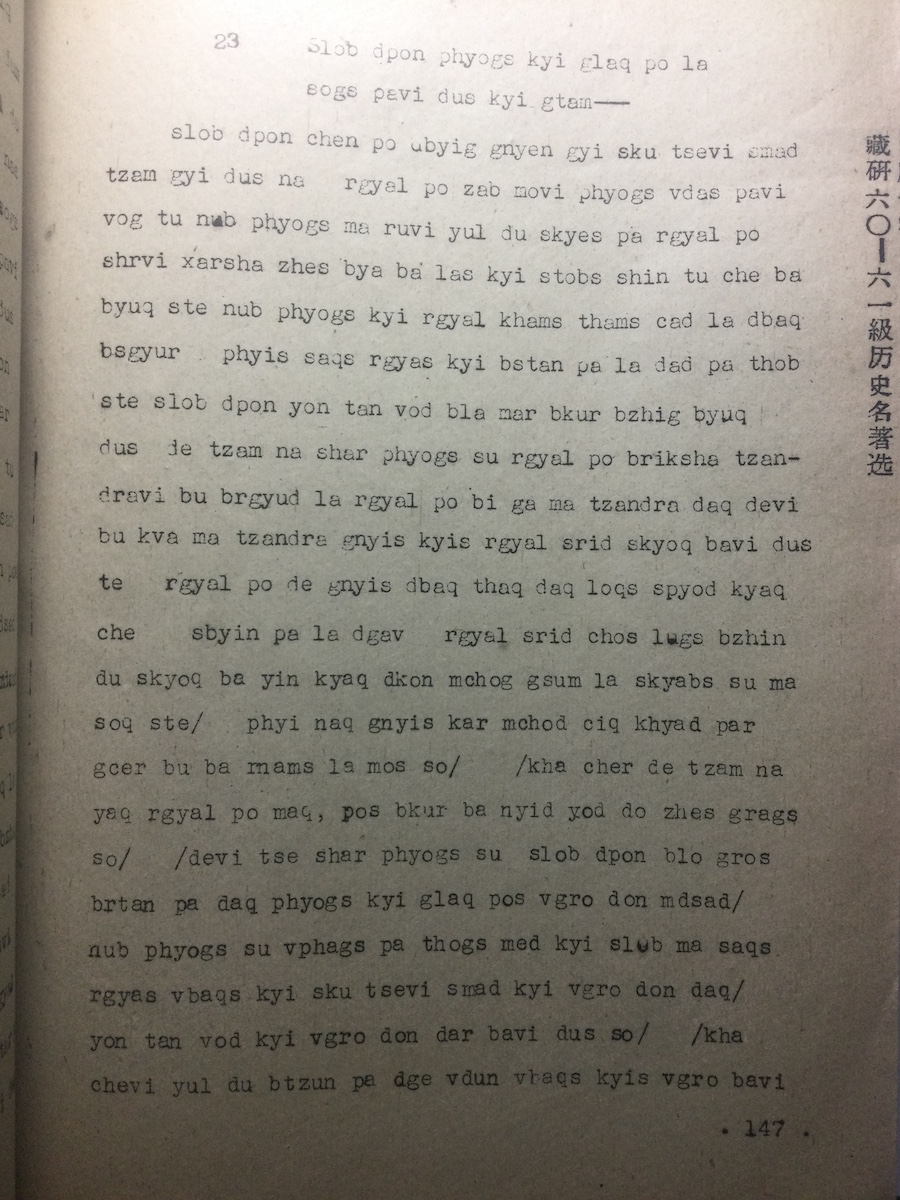

從版心印有“藏文歷史名著選(藏研教材)”(1-36頁;圖三十四)、“印度佛教史講義 六〇、六一級藏研(班)歷史名著選”(37-78頁)、“印度佛教史講義 藏研六〇—六一(歷史名著選)”(91-122頁)、“六〇·六一級藏研歷史名著選 印度佛教史講義”(123-146頁)來看,應該就是張建木給藏研班授課時印發的多氏史原文,而且這門課看來是給60、61兩級同時合開的。講義的行間有很多鉛筆批注,主要是藏語單詞的漢譯,可惜不知是誰寫的。

圖三十四

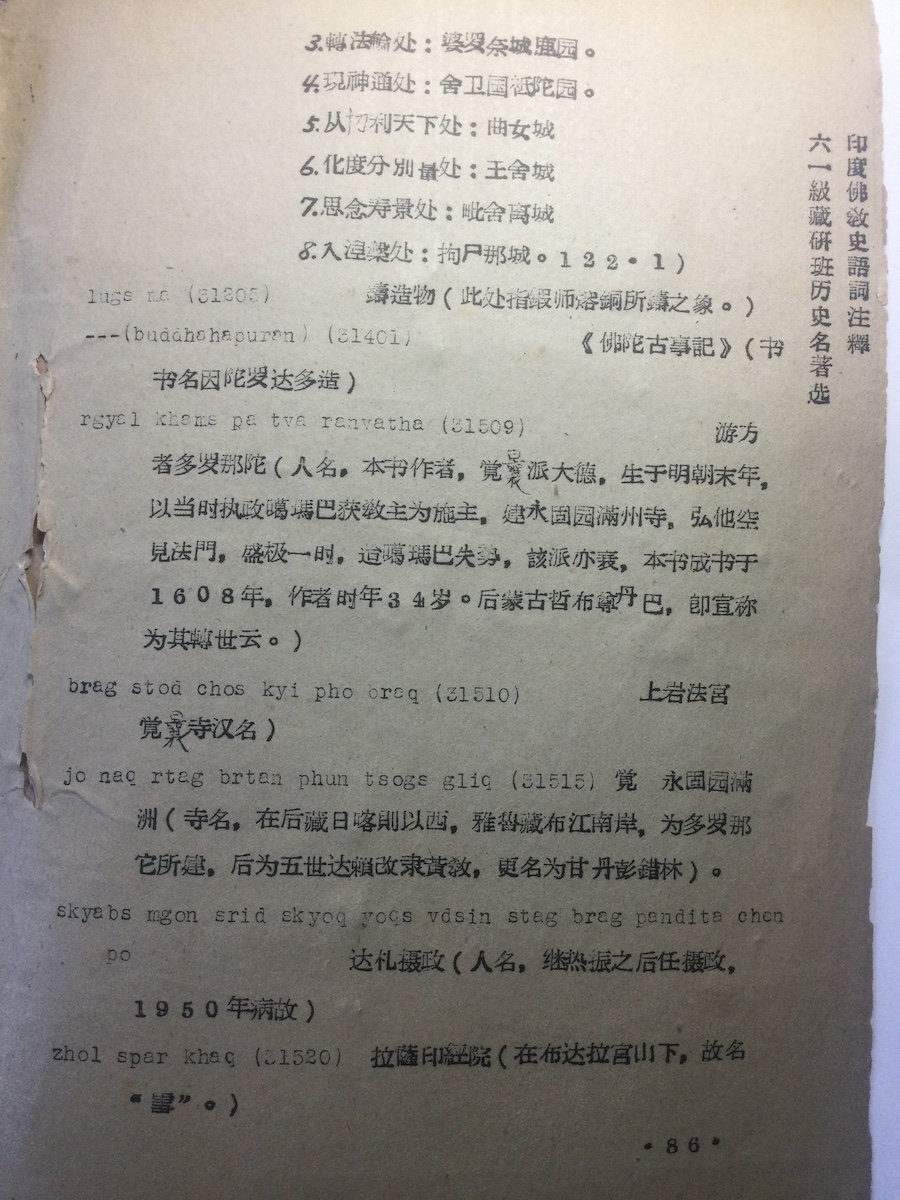

2022年7月底,我在孔網又拍到一冊打字油印本的《印度佛教史》。封面有墨筆寫的“印度佛教史(拉丁代字本) 六〇·六一年藏研班合用”(圖三十五),書脊有墨筆寫的“印度佛教史(六〇六一年藏研班合用)”。正文三百一十五頁,不僅包括上述《印度佛教史講義》,還有從第二十三章《陳那阿阇黎等的時代》到全書結束的《余論》(147-315頁;圖三十六),是一個首尾完具的全本。不僅如此,書后還附有八十六頁的“印度佛教史生詞”或“印度佛教史語詞注釋”(圖三十七),這也符合藏研班教材在原文之外印有生詞注釋的習慣(見下文)。

圖三十五

圖三十六

圖三十七

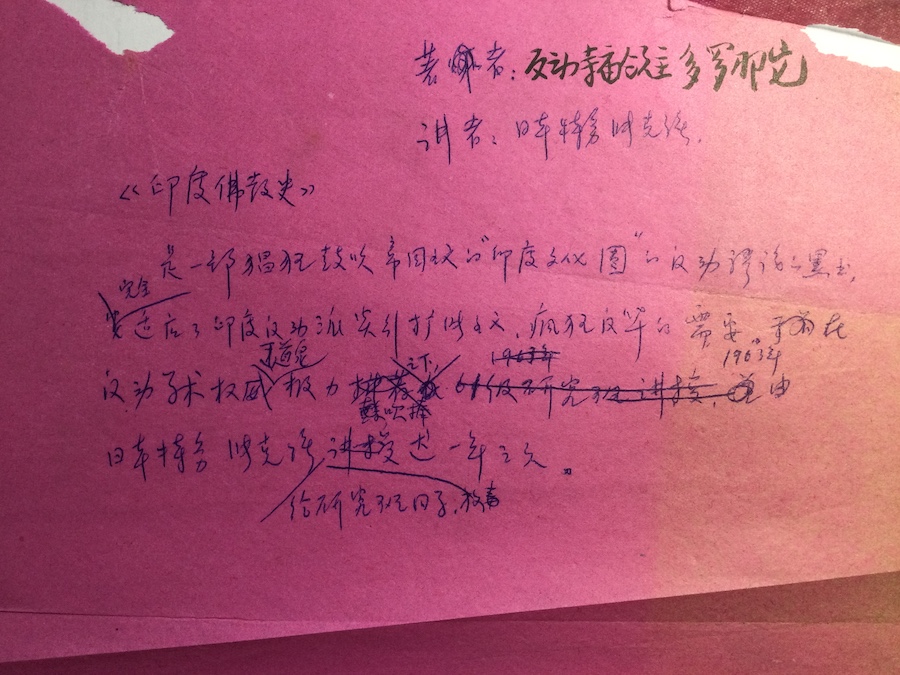

另外,這個本子里還夾有一張紅紙,紙的上半部分寫有以下幾行文字(圖三十八):

著者:反動寺廟領主多羅那它

講者:日本特務張克強

《印度佛教史》

是一部猖狂鼓吹帝國主義的“印度文化圈”的反動謬論的黑書,完全適應了印度反動派實行擴張主義,瘋狂反華的需要。在反動學術權威于道泉極力吹捧之下,1963年由日本特務張克強給研究班同學放毒達一年之久。

圖三十八

這幾行“文革”式的大批判文字,意外地確證了張譯是在1963年譯講完成的。

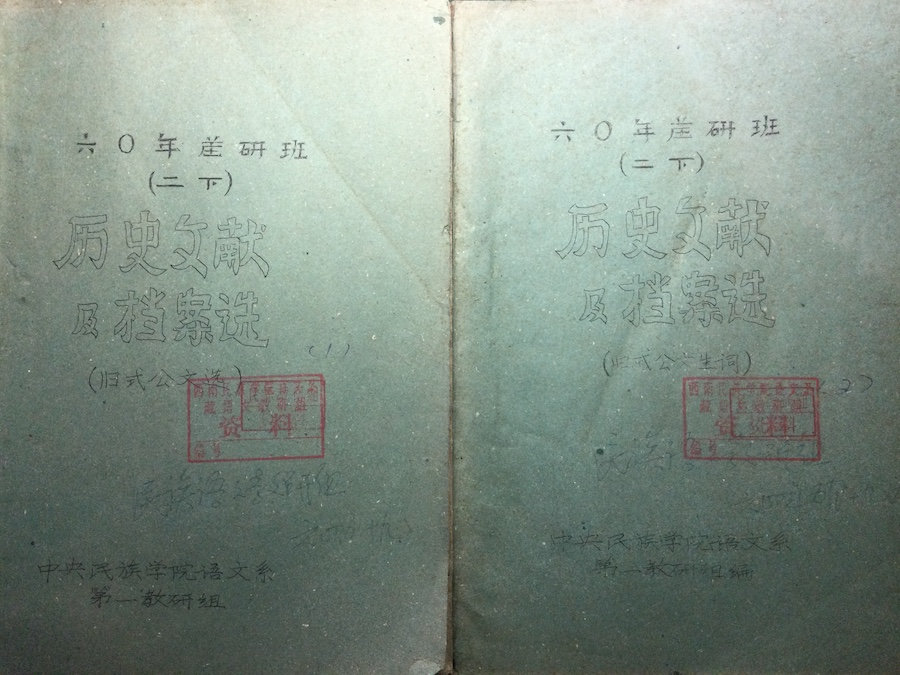

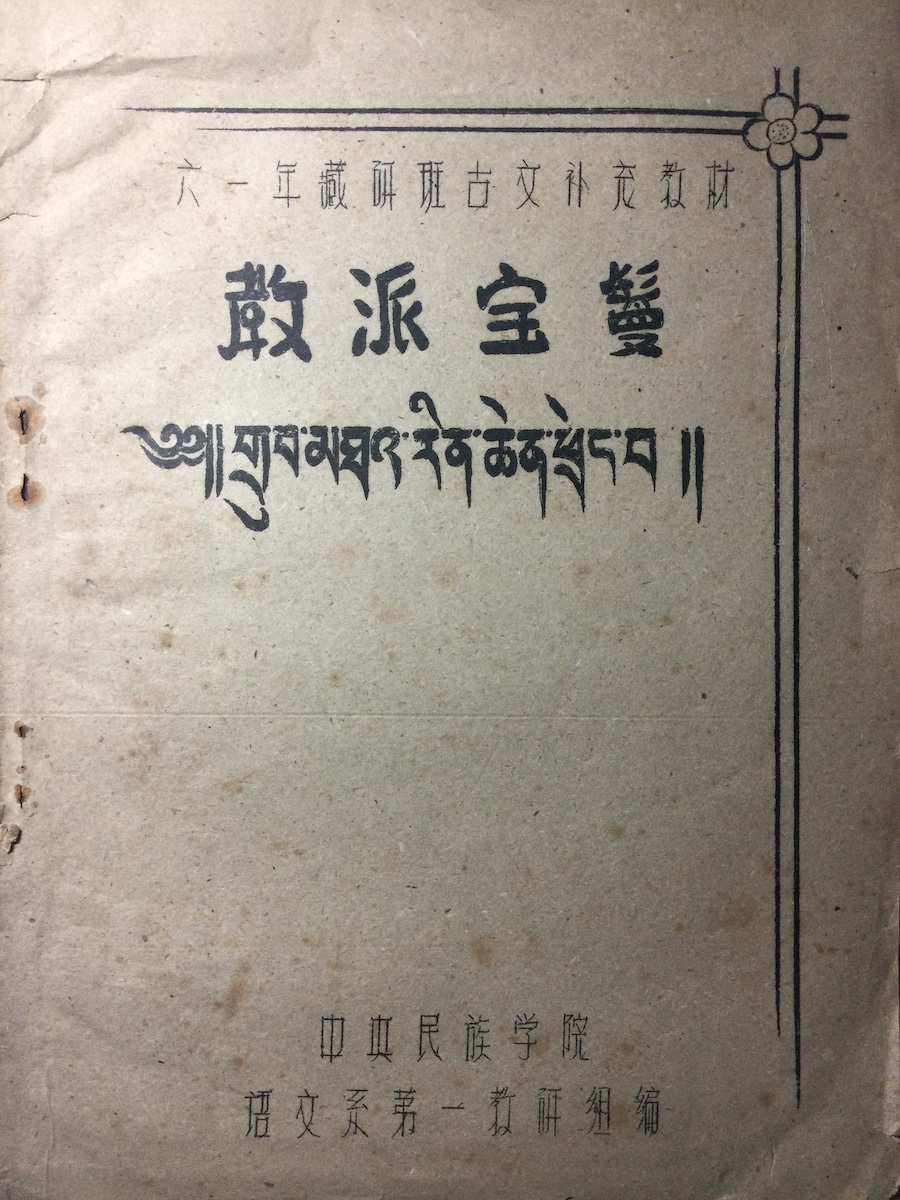

藏研班用過的專業課教材油印本,除多氏史的漢譯和原文外,我在孔網見過或買過的還有《六〇年藏研班舊式公文選附錄(二上)》(無編印單位和時間)、《六〇年藏研班(二下)歷史文獻及檔案選(舊式公文選)》(中央民族學院語文系第一教研組)、《六〇年藏研班(二下)歷史文獻及檔案選(舊式公文生詞)》(中央民族學院語文系第一教研組;以上二書均無編印時間,我從孔網買到的兩冊是西南民院語文系藏語文教研組的舊藏,封面都有鋼筆寫的“民族語文教研組 六四[年]、五[月]、十九[日]”,圖三十九)、《西藏歷史文獻檔案詞匯(初稿)》(中央民族學院語文系藏文教研組,1963年12月)、《六一級藏文研究班古文教材:古文文選(頗羅鼐傳)》(中央民族學院語文系第一教研組,1964年6月)、《六一級藏文研究班古文教材:古文文選注解(頗羅鼐傳生詞注釋)》(中央民族學院語文系第一教研組,1964年8月;孔網有以上二書的民族所舊藏本,以及后一種的黃顥舊藏本)、《米拉日巴傳(六一級藏研班)》《米拉日巴傳生詞注釋(六一級藏研班)》(以上二書無編印單位和時間)、《西藏王臣記》(中央民族學院語文系第一教研組)、《西藏王臣記生詞》(以上二書無編印時間,后者還沒有編印單位,也沒有標明藏研班,但從書名、字體和紙張看應該是藏研班的教材)、《教派寶鬘(六一年藏研班古文補充教材)》(中央民族學院語文系第一教研組,無編印時間,圖四十)等。其中的《教派寶鬘》不常見,也不在上述的課程名單中,藏語正文一共四十頁,版心印有“六一級藏研班古文教材(教派建立寶鬘)”(圖四十一)。這部書就是第二世嘉木樣活佛(1728-1791)所造的Grub-mtha’-rin-chen-phre?-ba,有任杰(1920-2011)的漢譯本《宗派建立寶鬘論》(1962年初譯,1978年重譯,1988年重校,未見正式出版),以及臺灣陳玉蛟(1952-;后出家,法名如實)的漢譯本《宗義寶鬘》(法爾出版社,1989年5月第1版)。

圖三十九

圖四十

圖四十一

在藏研班,不但專業課印有講義和教材,講座課也是一樣。以張建木的《玄奘法師的翻譯事業》為例,此文正式發表于《法音》雜志1983年第2期到第5期,前面有一篇“附記”,詳細講述了寫作和刊發的緣起:

這篇論文是在六十年代為紀念玄奘法師逝世1300年而寫的,后因故紀念活動停止舉行。寫成后不久在中央民族學院曾就此論文作了一次學術講演,當時打印了若干份,發與聽講者并曾寄與海內專家請求指正。那時收到了若干份意見,但還沒來得及修改,國內首先是學習緊張,以后又進入動亂狀態,意見書也在動亂中遺失,實可惋惜。尤其是陸志韋先生曾就此文中講音譯的部分提出很詳盡而可寶貴的意見,但現在也無從吸收了。這次付印基本上未曾改動,一來是我的學問在這一方面并無長進,與多數中國知識分子情況相同,有七八年我未曾讀專業的書。致我苗而不秀,可慨也夫!二者是我現在健康情況欠佳,發表此文謹請讀者指教……

此稿系鄭立新先生1973年在佛協儲藏室發現,因而得以保存至今。特此志謝。

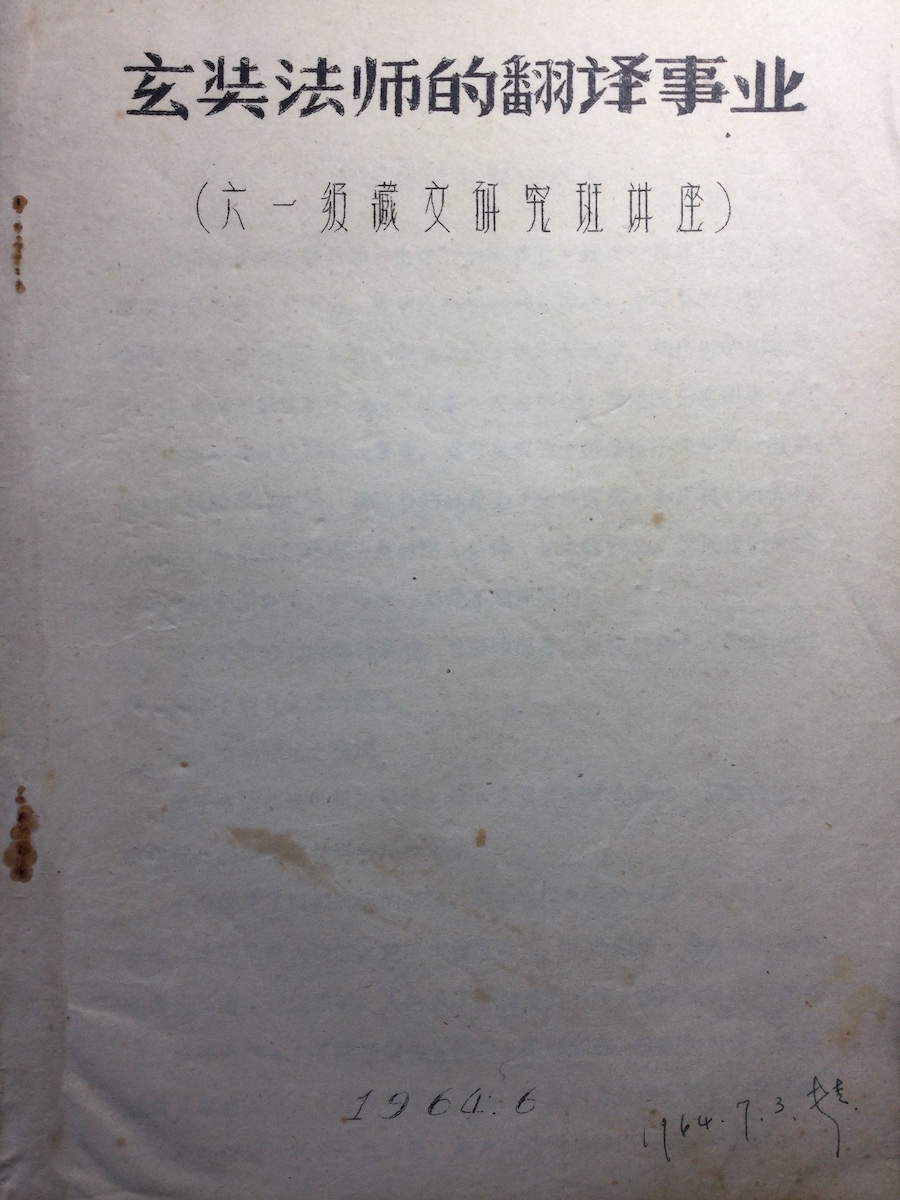

鄭立新發現之“稿”,不知是張建木的原稿,還是“當時打印了若干份”中的一份。2021年8月,我從孔網購得此文的打字油印本一冊(正文三十七頁),在封面的正題下印有“六一級藏文研究班講座”和“1964.6”等字(圖四十二),可見張建木說的“在中央民族學院曾就此論文作了一次學術講演”其實就是面對61級藏研班的講座課,而我買到的正是“當時打印了若干份”中的一份。另外,上文提到的王堯在《我所結識的喇嘛》中憶及的張建木所開講座課為慈恩大師的“五不翻”學說,應該就是指《玄奘法師的翻譯事業》(里面詳細講到“五不翻”問題,而住大慈恩寺翻經的玄奘就是“慈恩大師”)。

圖四十二

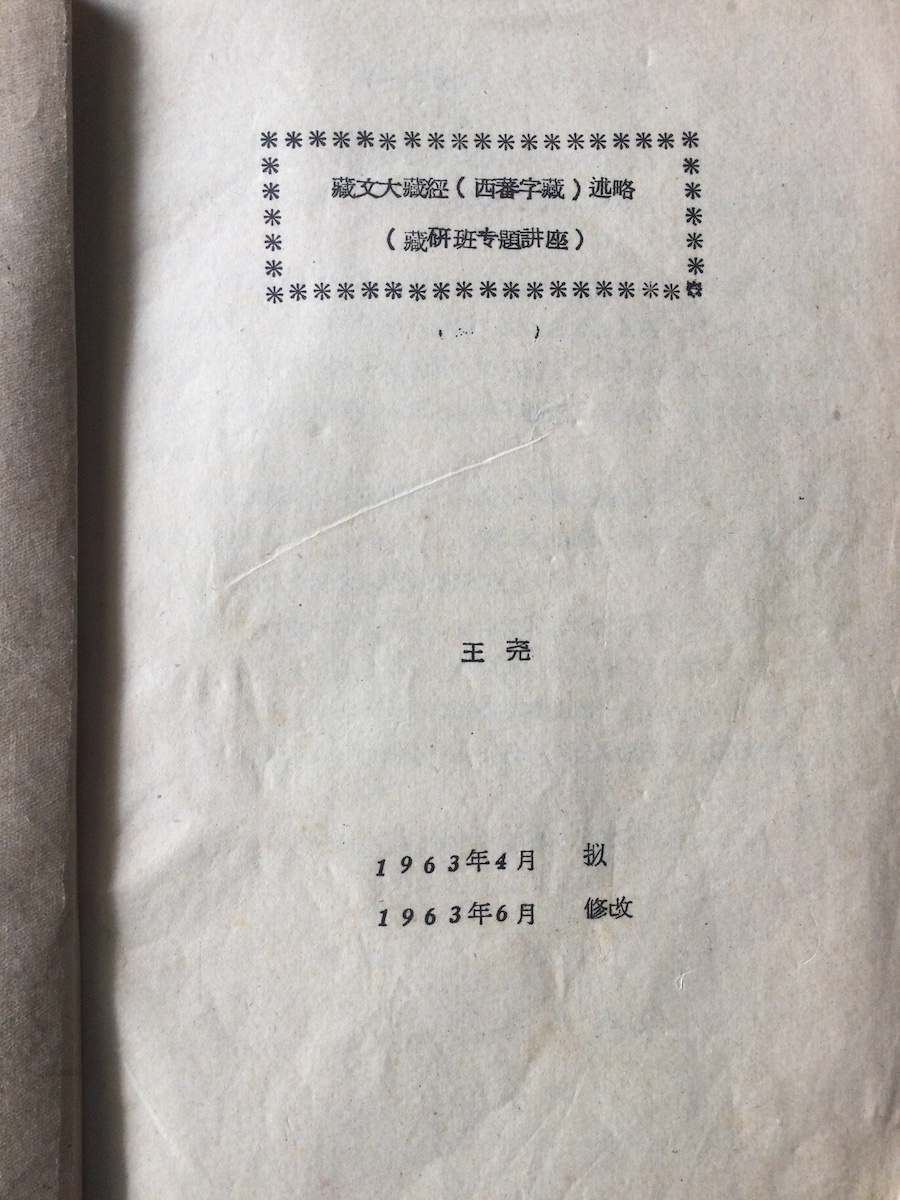

除《玄奘法師的翻譯事業》外,當時的講座課油印本已知的還有法尊的《西藏前弘期佛教》(孔網曾上拍一冊,封面題“專題講座 西藏前弘期佛教 六〇六一藏研班”[https://www.kongfz.cn/13875805;2023年5月29日讀取],網上照片的內容與前引法尊發表于《現代佛學》的同名文章完全一樣),以及王堯的《藏文大藏經(西蕃字藏)述略》。王文似不太常見,以前僅從王撰《西夏黑水橋碑考補》(《中央民族學院學報》1978年第1期,1978年3月,62頁,尾注8)、《藏族翻譯家管·法成對民族文化交流的貢獻》(《文物》1980年第7期,1980年7月,附記)等文中知其刊于1963年,并且內含王氏所輯“管·法成事跡”而已。本文接近定稿時,發現孔網正好上架一冊,立刻買下。拿到書后發現正文一共二十頁,并無“管·法成事跡”,可能不是全本。封面印有如下文字(圖四十三):

藏文大藏經(西蕃字藏)述略

(藏研班專題講座)

王堯

1963年4月 擬

1963年6月 修改

圖四十三

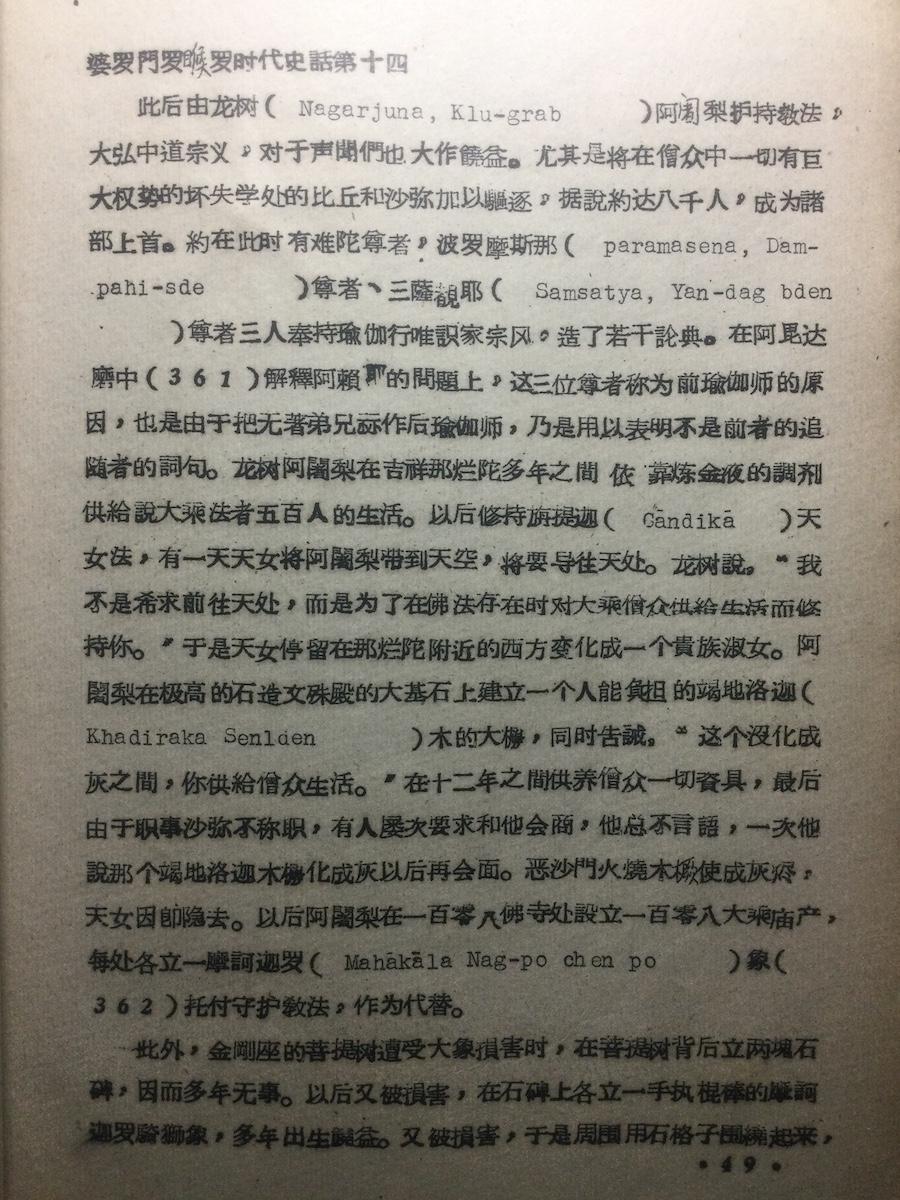

再回到張譯多氏史。從內容和文字來看,佛協版顯然直接來自打字本或打字本所根據的稿本,不過佛協版的章題多作“某某(或某某等)的時代”,打字本卻多在“時代”后面加上“史話”二字,而且按照印藏書籍的習慣將章題置于每章的末尾。比如圖四十四上的“婆羅門羅睺羅時代史話第十四”就是前面幾頁而非本頁的章題,因為本頁(49頁)下面都是下一章“龍樹護持教法時代史話第十五”中的內容。同樣是《簡短的弁言》,打字本里“這個譯本目前的質量已超過現有的中外譯本”一句,在佛協版中被改為“這個譯本目前的質量已臻信達”,如此改動的原因應該是考慮到喇嘛欽巴(Lama Chimpa)和恰托巴底亞耶夫人(Alaka Chattopadhyaya, 1926-1998)翻譯,恰托巴底亞耶(Debiprasad Chattopadhyaya, 1918-1993;此人即黃寶生、郭良鋆譯《印度哲學》,王世安譯《順世論》的作者,印度著名的馬克思主義哲學家、史學家,譯者Alaka的丈夫)編訂的英譯本(Tāranātha's History of Buddhism in India, Simla: Indian Institute of Advanced Study, 1970)在打印本發行的1963年還沒有出版。張譯《序言》在提到英譯者時,佛協版作“1970年喇嘛欽巴和卡托帕德哈亞合譯由加爾各答大學卡托帕德哈亞教授參照俄文和德文譯本校訂并增加了許多注釋和補充注釋的英譯本在印度出版”,將夫婦二人以“卡托帕德哈亞”和“加爾各答大學卡托帕德哈亞教授”的形式區分開來。但是,在四川民族版中,這句話卻變成了“另外,還有喇嘛欽巴和印度加爾各答大學卡托帕德哈亞合譯并由卡托帕德哈亞教授參照俄文和德文譯本校訂并增加了許多注釋和補充注釋的英譯本于1970年在印度出版”,顯然是將夫婦二人誤當成了一人。從這個錯誤也能看出四川民族版是如何的不可靠,其中的各種改動我很懷疑沒有經過張建木的同意。打字油印本中的拉薩版頁碼,在佛協版中已被刪除,只是刪得不夠徹底,比如在第38頁就留有數字“361”。如果沒看過打印本(參看圖四十四),就會不明白這個半路鉆出來的數字是什么意思。

圖四十四

嘉木樣《佛歷表》

第一世嘉木樣活佛(1648-1722)所著《佛歷表》是西藏佛學史名著。《初步意見》著錄的王堯譯稿,后來未見正式出版。王堯《述略》油印本在講到此書時(44-45頁)也沒有提到自己的譯稿。《佛歷表》后來有黃顥的譯注本,是根據民族宮所藏刻本翻的,刊于中國社會科學院民族研究所歷史室和西藏自治區歷史檔案館編《藏文史料譯文集》(1985年7月,89-161頁)。孔網現有黃顥譯稿上架(https://book.kongfz.com/27877/2842229454;2023年6月30日讀取),書于學部民族所稿紙上,有編輯的痕跡,應是從出版社散出的原譯稿本。其實早在王堯和黃顥之前,呂澂(1896-1989)就翻譯過此書,由于最后未能出版,所以知道的人不多。

《落照堂集存國人信札手跡》(聞廣、蔣秋華主編,上、下冊,“中研院”中國文哲研究所,2013年12月初版)上冊收有呂澂致聞宥信十六封(181-199頁),在第十二封中呂澂就提到翻譯嘉木樣《佛歷表》(譯作《西藏佛教大事表》)事(194-195頁,圖四十五,圖四十六):

在宥先生:獲書藉悉尊況如常為慰。承屬續撰前稿,因資料悉留蜀中,一時無從著手,不勝歉然。行篋現有嘉木樣Jam-ya? shad-pa《西藏佛教大事表》(拉卜楞版)一種,為治西藏學者所必需,久擬整理刊布。如尊意以為合于貴所專刊之用,請函知準備編寄何如?(該表包括丁卯紀元以來七百年間大師行跡、寺院興建、經籍譯撰等事,改排羅馬字母,約有前印專刊本七十頁左右,外加序言、附錄、索引等,可二三十頁)附奉《內學院工作總結及計劃》一份,即希詧正。專復,即頌撰祉。 弟呂澂頓 十,十。

惠復請寄江蘇丹陽公園后二號舍間

圖四十五

圖四十六

《內學院工作總結及計劃》全名《內學院研究工作的總結和計劃》,正式刊發于《現代佛學》第1卷第1期(1950年9月15日,16-18頁)的是1950年8月20日的修正稿。我收藏有初稿的油印本,上面印的完成時間是1950年3月20日(圖四十七),由此可知提到它的這封信必寫于這個時間之后。信中說的“承屬續撰前稿”和“前印專刊本”者,指“華西大學中國文化研究所專刊”于1942年刊出呂澂編校的《漢藏佛教關系史料集》(內含《漢譯藏密三書》《藏傳中土佛法源流》二種,后者即翻自《土觀宗派源流》)之后,主編聞宥邀請呂繼續編寫《史料集》,呂乃以翻譯嘉木樣《大事表》應之。根據我刊布的呂澂《自傳》(《世界哲學》2007年第3期),呂于1947年6月攜子從四川返回南京,籌劃重建支那內學院,但一直苦無結果,1948年夏間因感身體不適,乃離開南京去丹陽老家休養,直到1950年年底才離開南京返回四川(見下文)。由此可知此信的寫作時間10月10日,必為1950年10月10日,當時呂還住在丹陽老家。呂寄給聞的《內學院工作總結及計劃》,既可能是《現代佛學》上的刊本,也可能是初稿或修正稿的稿本或油印本。

圖四十七

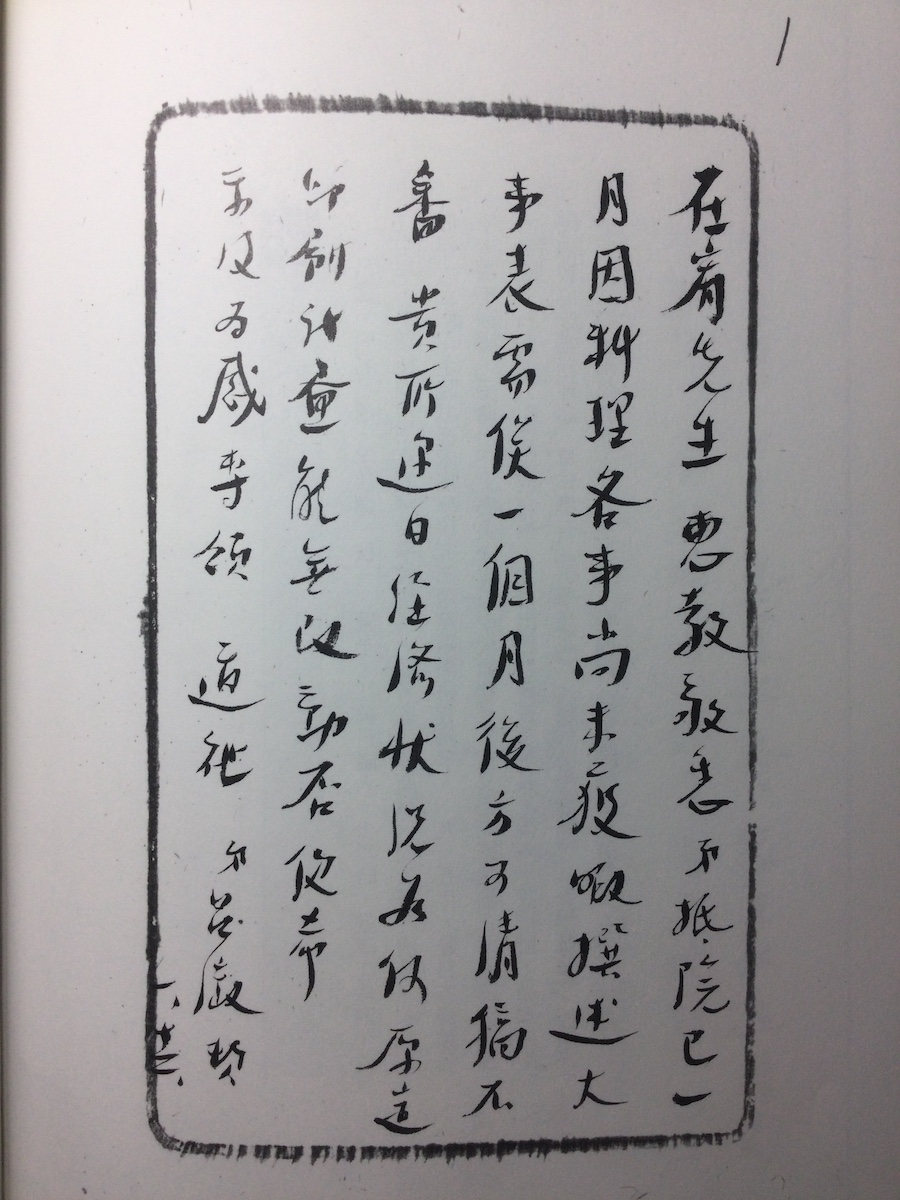

第八封信(圖四十八,190頁)中再次提到《大事表》:

在宥先生:惠復敬悉。弟因院友促歸,已購好民生荊門輪船票,月杪返蜀。《佛教大事表》稿件,俟返后整理奉寄。弗念,專頌道祉 弟呂澂拜上 十一,十九。

圖四十八

此11月19日信中提到因院友促歸已購好船票月底返川,與呂澂《自傳》“乃于(1950年)11月下旬偕幼兒回到四川”密合,知其應寫于1950年11月19日。在寫信的第二天(11月20日),呂澂又有致巨贊法師書,里面提到“澂因院友促歸,定于本月二十六日由寧搭輪赴蜀”(呂澂復巨贊法師書,1950年11月20日,朱哲編《巨贊法師全集》,第三卷,社會科學文獻出版社,2008年5月第1版,1324頁),也可以參考。

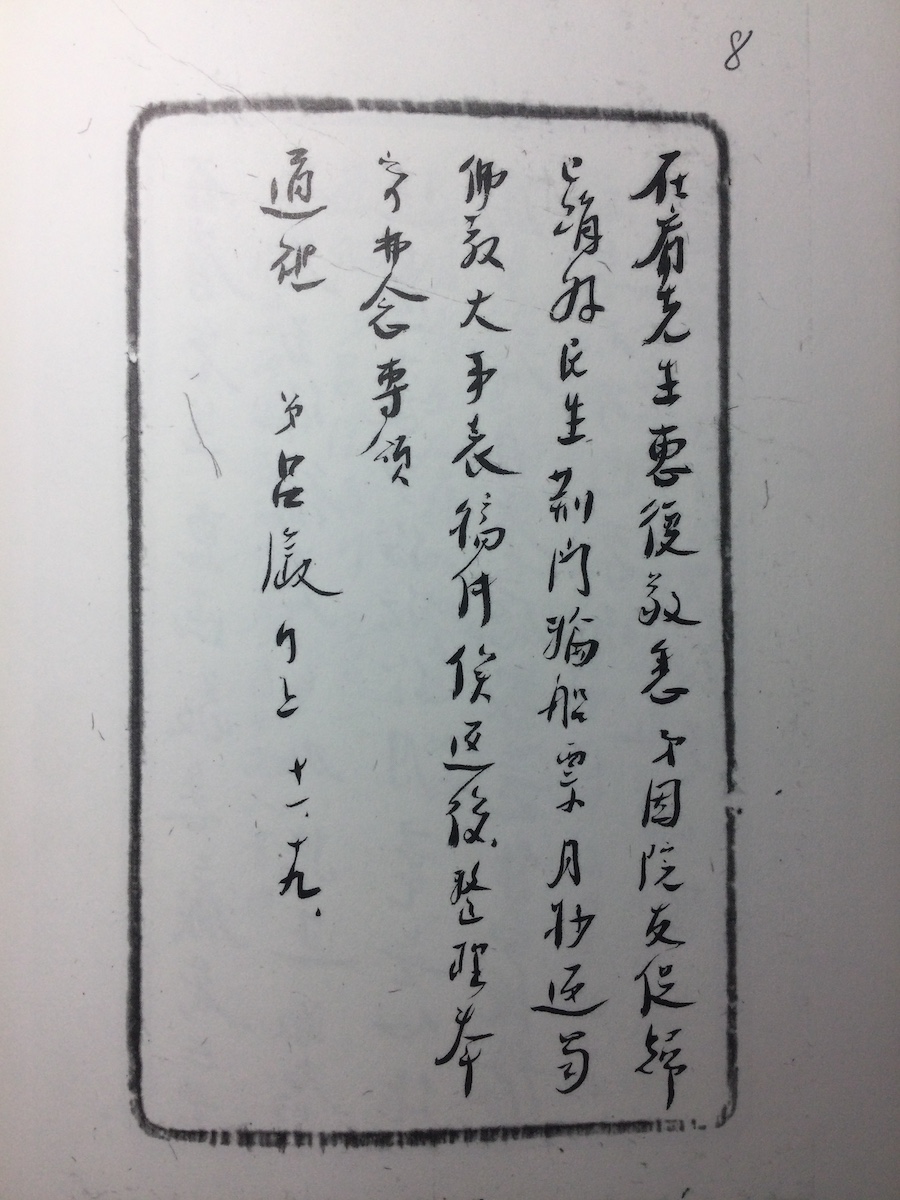

《信札手跡》的第一封信(圖四十九,182頁)為呂澂返川后所寫:

在宥先生:惠教敬悉。弟抵院已一月,因料理各事,尚未獲暇撰述。《大事表》需俟一個月后方可清稿,不審貴所邇日經濟狀況如何。原定印刷計劃,能無改動否?便希示復為感。專頌道祉 弟呂澂 頓 一,十二。

圖四十九

據“抵院已一月”推算,此信當作于1951年1月12日。在《信札手跡》所收呂澂信中,此信撰寫時間最晚,卻被排在了第一位。

《佛歷表》在呂澂寫的文章中也被提到過,比如《漢藏佛學溝通的第一步》(《現代佛學》1953第8月號,1953年8月15日):“用漢文重編一部西藏佛學歷史(嚴格的說,應該和佛教歷史有好些區別),闡明各種學說的源流和現況,最好更參照嘉木樣的西藏佛教史表bstan-rtsis編一個學術年表,作為附錄。”呂譯稿本可能還保存在金陵刻經處。

劉立千譯《瑪爾巴譯師傳》

《初步意見》說“《瑪爾巴譯師傳》,劉立千節譯,載《康藏研究月刊》第一至二十二期,一九四六年至一九四八年”,不夠準確和詳細。《康藏研究月刊》(簡稱《月刊》)是康藏研究社的社刊,該社由謝安國(1887-1966)、任乃強、劉立千等人成立于1946年7月,以研究康藏地區語文、史地、政教等為目標。發起人中不乏佛學、藏學名家,比如呂澂、法尊、王恩洋(1897-1964)、張怡蓀(張煦,1893-1983)、聞宥、韓儒林、楊質夫(1906-1980)、歐陽無畏(1913-1991)、祝維翰(1911-1983)、郭和卿等。王恩洋在《月刊》第4期(1947年1月31日)發表的《對康藏研究之期望》,有提到呂澂的地方,值得錄出:“曾聞友人呂秋逸先生言:英人之偵查西藏也,凡山川之高度深度,原野之廣袤,靡不精悉,不失黍米[絫?]。藏人禁英人照像測量,英人則偽為旅行者,以其所持手杖刻畫分寸,隨行隨記,即已量其高遠之度而罔差謬,歸為地圖,其精詳非吾漢人所能夢見矣。故今治西藏地理者,還須遠求教于英人。”呂澂所提“偽為旅行者”的“英人”,不知是不是指十九世紀下半葉被派去秘測西藏地理的印度辛格(Singh)兄弟(伍昆明《英印測量局辛格家族兄弟非法秘密探測西藏的活動》,《藏學研究文選》,西藏人民出版社,1989年8月第1版,321-340頁)。

劉譯在《月刊》最初發表時,原題《瑪巴譯師傳》,并非《瑪爾巴譯師傳》。其譯刊詳情如下:

第1期,1946年10月30日,8-12頁

第2期,同年11月30日,17-29頁

第3期,同年12月31日,13-24頁

第4期,1947年1月31日,18-27頁

第5期,同年2月28日,27-31頁

第6期,同年3月31日,17-27頁

第7期,同年4月30日,23-28頁

第8期,同年5月30日,21-27頁

第9期,同年6月30日,17-27頁

第10期,同年7月31日,22-24頁

第11期,同年8月31日,20-24頁

第12期,同年9月30日,7-12頁

第13期,同年10月31日,10-15頁

第14期,同年11月30日,11-18頁

第15期,同年12月31日,13-19頁

第16期,1948年1月31日,18-25頁

第17期,同年2月29日,27-29頁

第18期,同年3月31日,16-21頁

第19期,同年4月30日,18-25頁

第20期,同年5月30日,15-20頁

第21期,同年6月30日,12-18頁

第22期,同年7月30日,5-9頁

《初步意見》還提到任乃強節譯的《德格土司世譜》“載《康藏研究月刊》,第十三至十六期,一九四七年至一九四八年”,其譯刊詳情如下:

第13期,1947年10月31日,15-23頁

第14期,同年11月30日,19-30頁

第15期,同年12月31日,第19-25頁

第16期,1948年1月31日,第11-18頁

附帶說一下,《初步意見》著錄的劉譯《彌拉熱巴傳》的稿本(西南民院藏)和民族所的復制抄寫本(1962),筆者均未見到。劉譯后來改題《米拉日巴傳》正式出版(桑杰堅贊著《米拉日巴傳》,四川民族出版社,1985年4月第1版;后收入“劉立千藏學著譯文集”,民族出版社,2000年2月第1版)。劉譯以及《初步意見》著錄的王沂暖翻譯的《西藏圣者米拉日巴的一生》(乳畢堅金著,商務印書館,1949年12月初版),均不難見到,這里不再細說。

《西藏古碑銘集》

有關西藏古代史真正的科學研究,除了對傳世歷史文獻的探討之外,主要是由對兩類史料的解讀和翻譯奠定的。第一類史料是西藏古代碑刻,如藏王墓碑、紀功碑、盟誓碑等。這方面的代表作有杜齊(Giuseppe Tucci, 1894-1984;亦譯圖奇等)的《吐蕃王墓》(The Tombs of the Tibetan Kings, Serie Orientale Roma I, Roma: Instituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente, 1950),黎吉生(Hugh Edward Richardson, 1904-2000)的《拉薩古代歷史文告與拉薩碑銘上的唐穆宗與彝泰贊普的盟約》(Ancient Historical Edicts at Lhasa and the Mu Tsung/Khri Gtsug Lde Brtsan Treaty of A.D. 821-822 from the Inscription of Lhasa, London: Luzac and Co., Ltd., 1952;收有《拉薩雪碑》和《唐蕃會盟碑》的校譯本,我從孔網買到過民族所藏本)等。第二類史料是敦煌出土的古藏文史籍寫本。這方面的代表作有巴考(Jacques Bacot, 1877-1965)、杜散(Gustave-Charles Toussaint, 1869-1938)和托馬斯(Frederick Thomas, 1867-1956)用法語出版的《敦煌出土西藏歷史相關文獻》(Documents de Touen-houang relatifs à l’histoire du Tibet, 1940-1946)等。《白史》稱贊第二類史料為“內容重要,根基穩妥,猶如黃金之地,為吐蕃王時代藏人自己所寫,而未經改竄者,在將近千年的漫長時期長眠于沙、石之下的古老文件”(傅譯,25頁)。其實第一類史料又何嘗不是“內容重要,根基穩妥”。佐藤長的《西藏古代史研究》就是較早綜合利用兩類史料的成功嘗試。

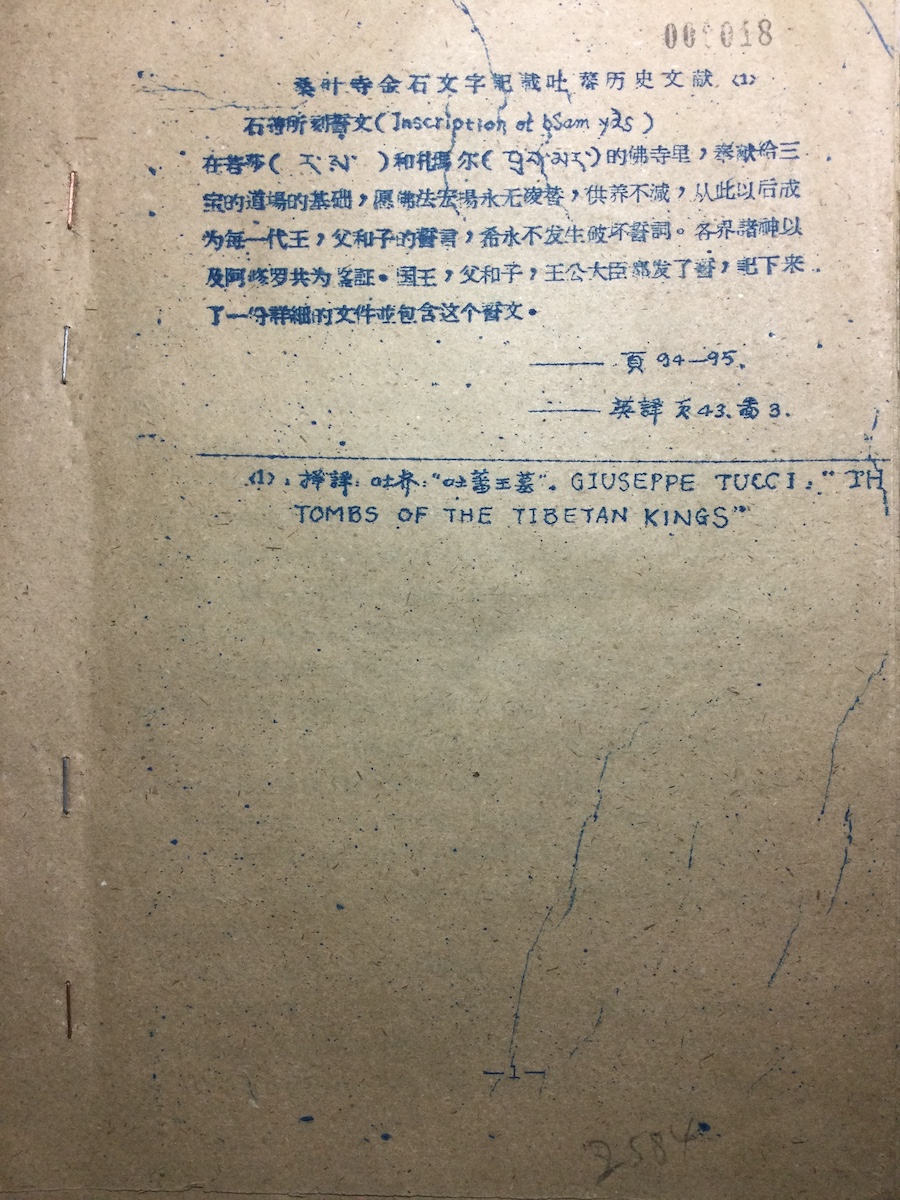

《初步意見》列出的1961年拉薩打印本《西藏古碑銘集》(共二十三頁),就是對第一類史料及其相關研究的翻譯和介紹。我沒有見過帶有這個書名的打印本。不過,我從孔網拍到過一沓打字(少數西文藏文及漢文為手刻)油印本(圖五十),內含《桑葉寺金石文字記載吐蕃歷史文獻》(1頁)、《桑葉大誓》(2-3頁)、《第二詔書》(4-5頁)、《藏王赤德松贊建立噶仲寺的詔書》(6-8頁),一共八頁,一式兩份,沒有封面。我很懷疑這沓油印本就是《西藏古碑銘集》。原因有二。第一,內容全是譯自杜齊《吐蕃王墓》所收碑銘的英譯部分,這與《初步意見》所記《西藏古碑銘集》“主要”參考杜齊該書“英譯部分碑銘譯”完全符合。第二,用紙和字體與本文介紹的西藏調查組在同一時期打字油印的其他文件近似,所以很可能就是1961年的拉薩打印本《西藏古碑銘集》。不過我買到的不是二十三頁,而是只有八頁,可能是殘本。

圖五十

既然說《西藏古碑銘集》“主要參考”杜齊之書,說明可能還有杜齊一書之外的內容。常鳳玄(玄亦作鉉,1927-2007)在《吐蕃工布摩崖碑考釋》(中國民族古文字研究會編,《中國民族古文字研究》,中國社會科學出版社,1984年8月第1版,237頁)中提到自己調查吐蕃時期工布摩崖古碑的經過:

我參加西藏自治區少數民族社會歷史調查組在藏工作期間,于1961年2月前往進行調查,曾據拍攝、試拓和抄錄的材料,初步譯為漢文,編入《吐蕃金石文獻》資料中,當年曾由調查組打印散發。此后,調查材料散失殆盡,多次擬再行復查,迄未如愿。

文中這句“編入《吐蕃金石文獻》資料中”,文氣似嫌不夠貫通,既然書名已有書名號,似不宜再加“資料”二字。如果去掉書名號,成為“編入吐蕃金石文獻資料中”,文章就顯得通順多了。所以,我很懷疑書名號是《中國民族古文字研究》的編輯加的,常文原作“吐蕃金石文獻資料”,具體所指就是1961年編印的《西藏古碑銘集》,只不過作文時已相隔二十多年,常已記不清“當年曾由調查組打印散發”的這個資料的具體名稱,所以就泛泛地寫成“吐蕃金石文獻資料”。

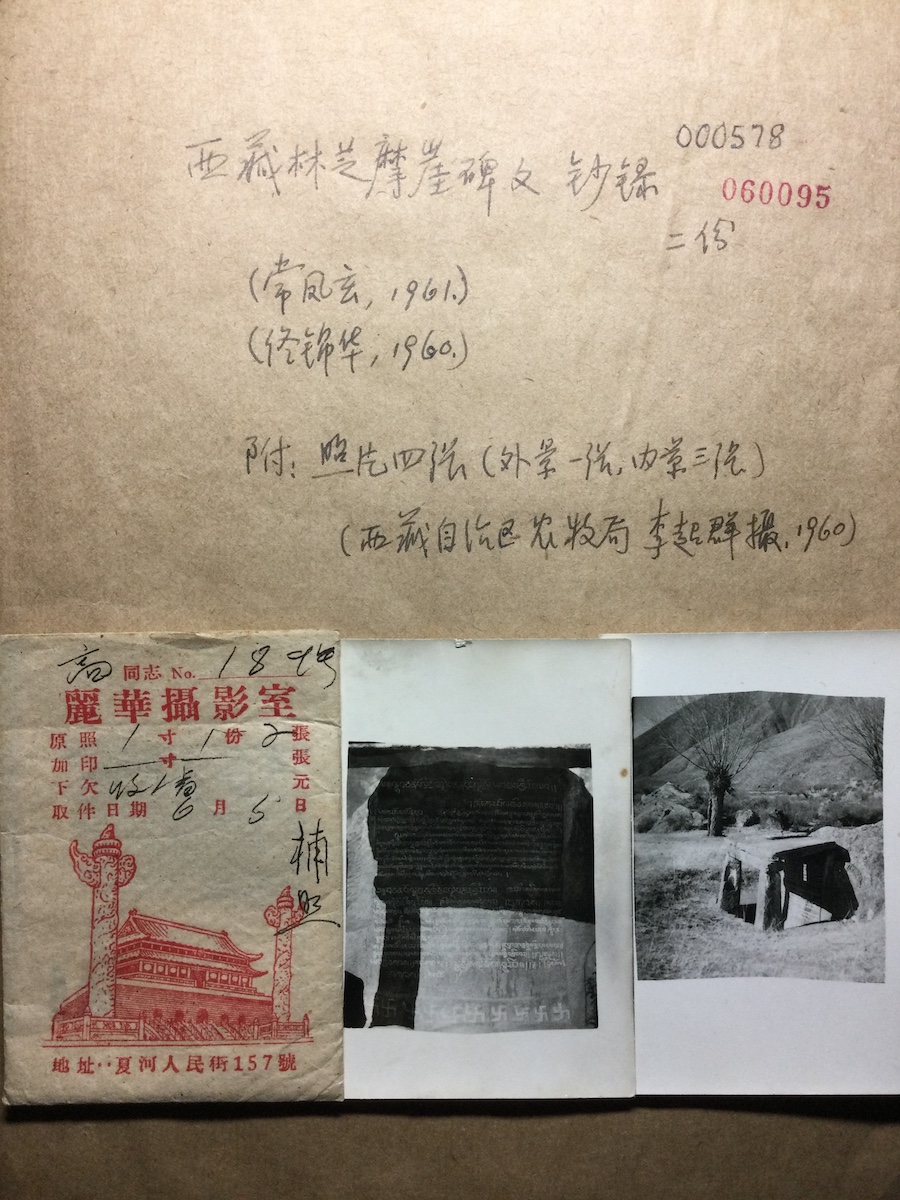

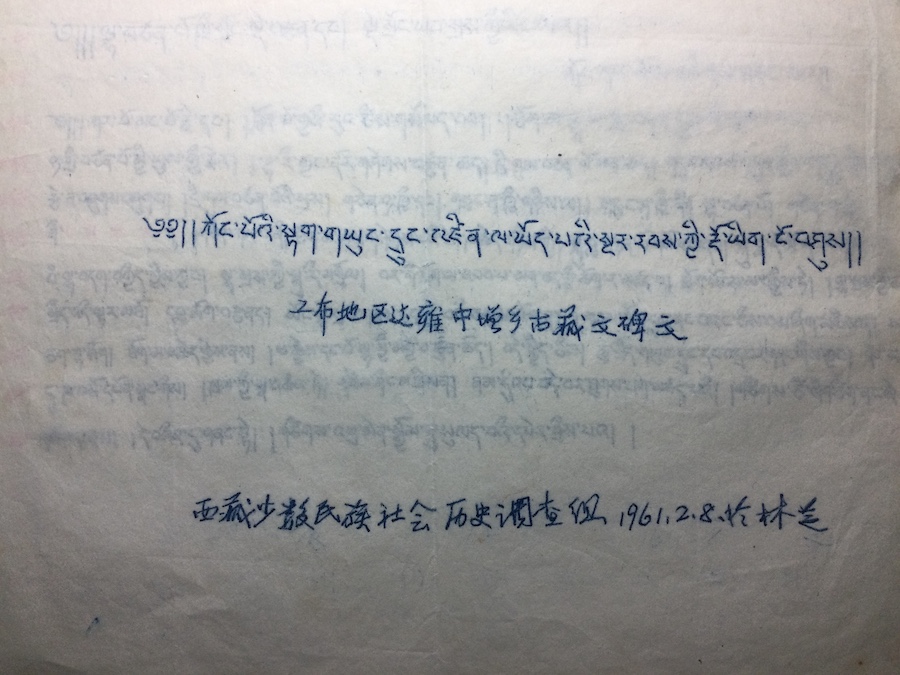

我藏有一種《西藏林芝摩崖碑文》,內有常文研究的工布摩崖碑文的照片四張和抄(鈔)錄本兩份,裝于牛皮紙袋中(圖五十一)。照片含碑文的外景一張,內景三張,為西藏自治區農牧局李超群于1960年拍攝。抄錄本一為佟錦華(1928-1989)于1960年用藏文草體字抄寫(共三頁),一為常鳳玄于1961年用楷體字抄寫。常抄本是用復寫紙抄的,一共三頁,含封面一頁和碑文二頁。封面中部有藏漢雙語標題,漢語標題作“工布地區達雍中增鄉古藏文碑文”,下部有漢語題記“西藏少數民族社會歷史調查組 1961.2.8.于林芝”(圖五十二)。這份資料出自民族所檔案,是我從孔網拍到的。

圖五十一

圖五十二

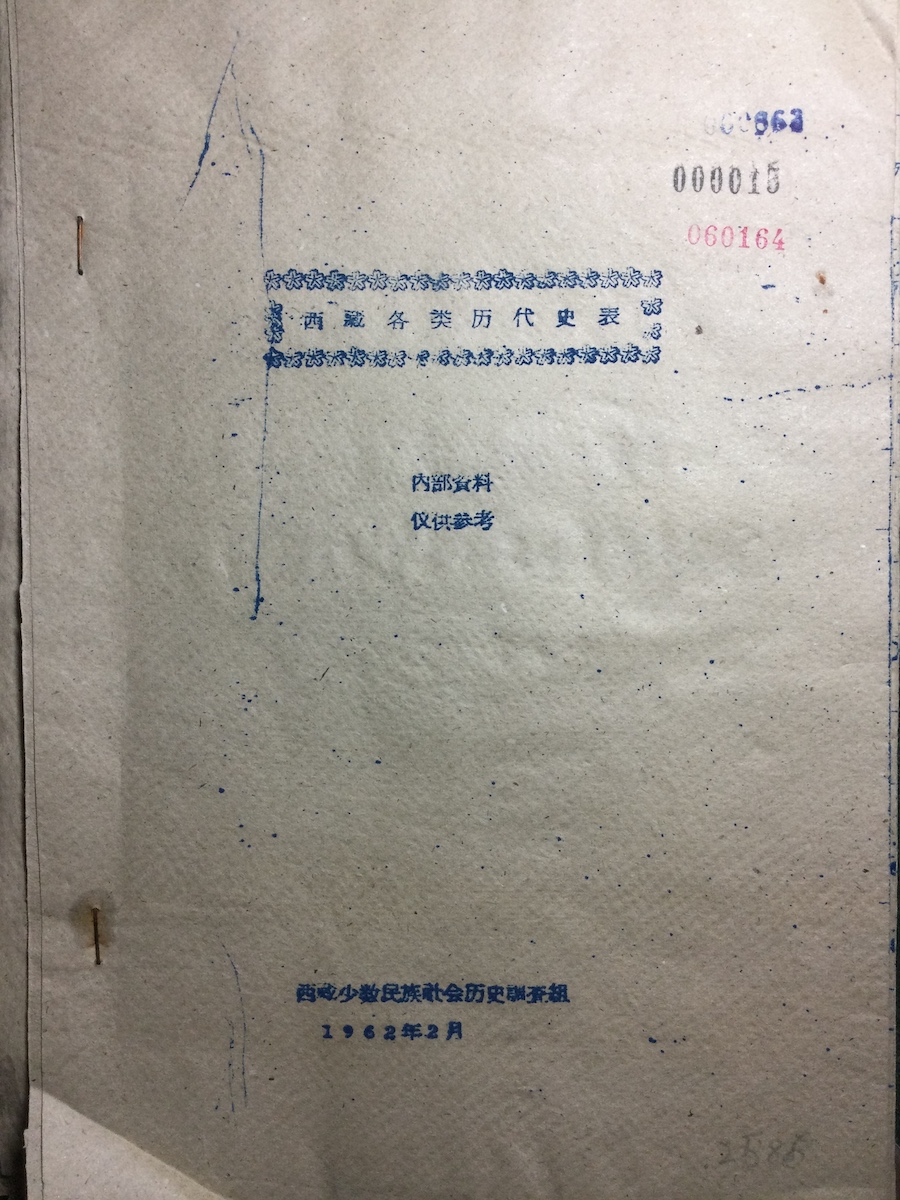

我同時拍到的還有一本作為“內部資料僅供參考”的打字油印本《西藏各類歷代史表》,是西藏少數民族社會歷史調查組于1962年2月編印的(圖五十三),也是屬于當時編印的同一批資料。這本《史表》除封面外一共十五頁,內含《吐蕃王朝世系表》(1-2頁)、《薩迦王朝世系表》(3頁)、《帕莫主巴王朝(第司王朝·乃東王朝)世系表》(4-5頁)、《噶馬王朝》(5頁)、《達賴世系表》(6-7頁)、《班禪世系表》(7-8頁)、《清代歷任駐藏大臣一覽表》(8-12頁)、《明末以來歷任藏王及攝政一覽表》(12-14頁)、《薩迦派前五世世系表》(14頁)、《各大寺創建年代表》(15頁)和《固始汗世系表》(15頁)。

圖五十三

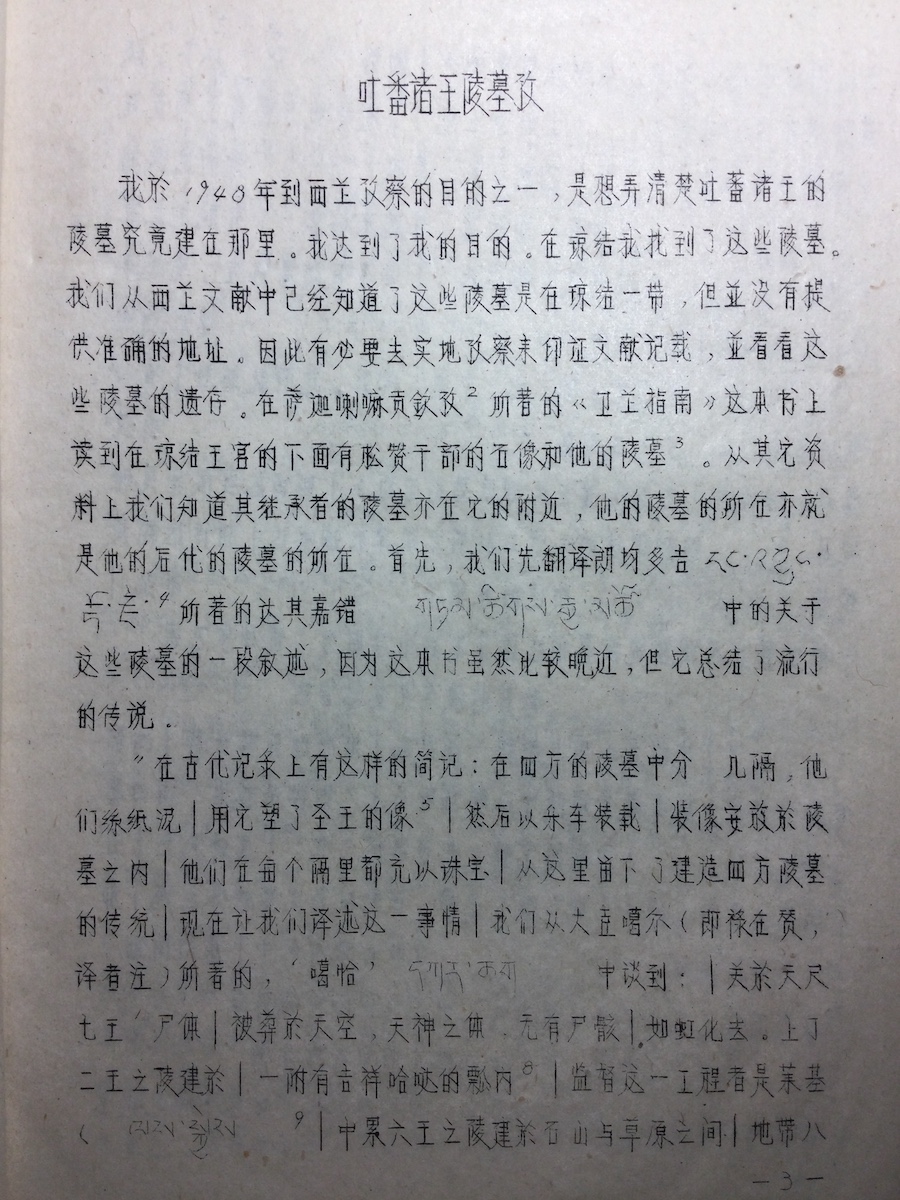

李有義譯《吐蕃諸王陵墓考》

與古藏文金石銘刻有關的漢譯,除《西藏古碑銘集》外,《初步意見》還列出李有義和王忠(1921-1999)的譯稿。王譯內容不詳,僅說是“據外文書刊所載碑銘原文”譯出,所謂“外文書刊”者,應該不出杜奇、黎吉生等人作品范圍之外。值得注意的是,《初步意見》著錄的常任俠(1904-1996)《拉薩“唐蕃會盟碑”的盟文與建筑》(《現代佛學》1959年11月號)一文使用的《唐蕃會盟碑》碑文藏語部分的漢譯就是采用王忠的譯文(“此碑藏文過去無漢文譯本,今得王忠先生譯出,四面刻文,俱可通讀了”)。

至于李譯,《初步意見》明確說是The Tombs of the Tibetan Kings的譯本,還給出翻譯年代(1962)和譯稿頁數(一百二十七頁)。李譯稿本未見,后來也未正式出版。我從孔網買過一本刻(西語藏語部分是手刻的)打(漢語部分是打字機打的)油印的《吐蕃王墓》,正文一百一十六頁,封面題“吐蕃王墓 西北民院少語系 藏文教研室翻印”(圖五十四),但內頁卻題作《吐蕃諸王陵墓考》(圖五十五)。從內容看,此書正是The Tombs of the Tibetan Kings的全文翻譯,內頁書名也和《初步意見》所記李譯題名一致,只是未署譯者姓名和印行年代。既然說是西北民族學院(西北民院)少數民族語文系(少語系)藏文教研室“翻印”,似乎說明該譯此前并未停留在稿本的階段,而是也曾(在內部)印行過,只是這個更早的印本目前還無法見到。我很懷疑這部書就是李譯,但缺乏過硬的證據。順便提一句,圖奇此書另有民院藏族研究所阿沛·晉美(陳慶英的同學)于1982年4月完成的漢譯本,題為杜齊著《藏王墓考》,收入《藏族研究譯文集》第一集(中央民族學院藏族研究所,1983年3月,1-33頁)。

圖五十四

圖五十五

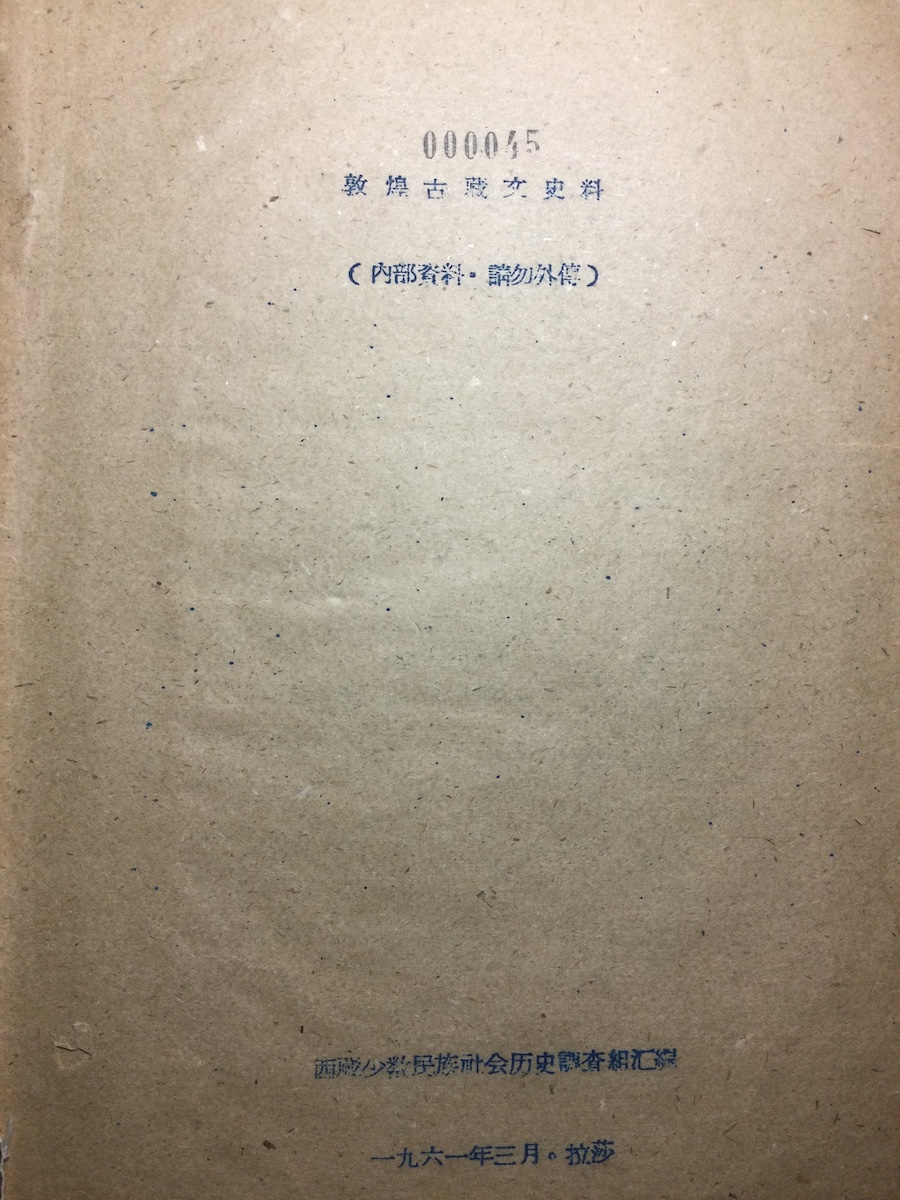

王靜如譯《敦煌古藏文史料》

《初步意見》列出的王靜如、王忠和傅師仲對巴考等三人所編《敦煌古藏文史料》的翻譯,就是對第二類史料及其相關研究的翻譯和介紹。王忠譯稿雖然未見,但在他所寫《新唐書吐蕃傳箋證》等中使用過自己的譯文,從中可以略窺一斑。至于傅師仲的譯文,則情況不明。王忠和傅師仲的譯文都未單獨刊行,已刊的如王忠譯文也都是片段的,只有王靜如不但將全書譯出,還在內部發行過刻字油印本。

油印本的存在有很多記錄,其中以黃顥寫的《中國關于敦煌吐蕃古藏文文獻的研究》(《四川藏學研究(四)》,四川民族出版社,1997年12月第1版)最為準確和詳細:

幾乎大約與王忠先生前后,中國科學院民族研究所王靜如教授,于1957年著手直接從法文釋譯巴考的《敦煌本吐蕃歷史文書》,從序言到正文均譯,由常鳳玄先生協助譯校藏文。并據此為民院藏語班開講。同時王靜如先生據巴考本所譯資料,撰寫了論述吐蕃是奴隸制社會的論文,發表于中國民族研究期刊(內部本)上。本文將此漢譯稿《吐番[蕃]歷史文書》帶到拉薩西藏社會歷史調查組,并于1961年打印成冊,同時散發組內外有關同志。該印本質地粗糙,校對不甚精,多有錯漏。但該打印本仍是由法文直譯的版本(即法譯漢)。使讀者對《吐蕃歷史文書》有了較全面地概括認識。

《敦煌本吐蕃歷史文書》和《吐蕃歷史文書》都是《敦煌古藏文史料》的異譯。從黃文可以看出,他“本人”(文中作“本文”,不通,可能是“本人”之誤,也可能是“本文作者”的脫誤)就是制作這個油印本的主要推動者。

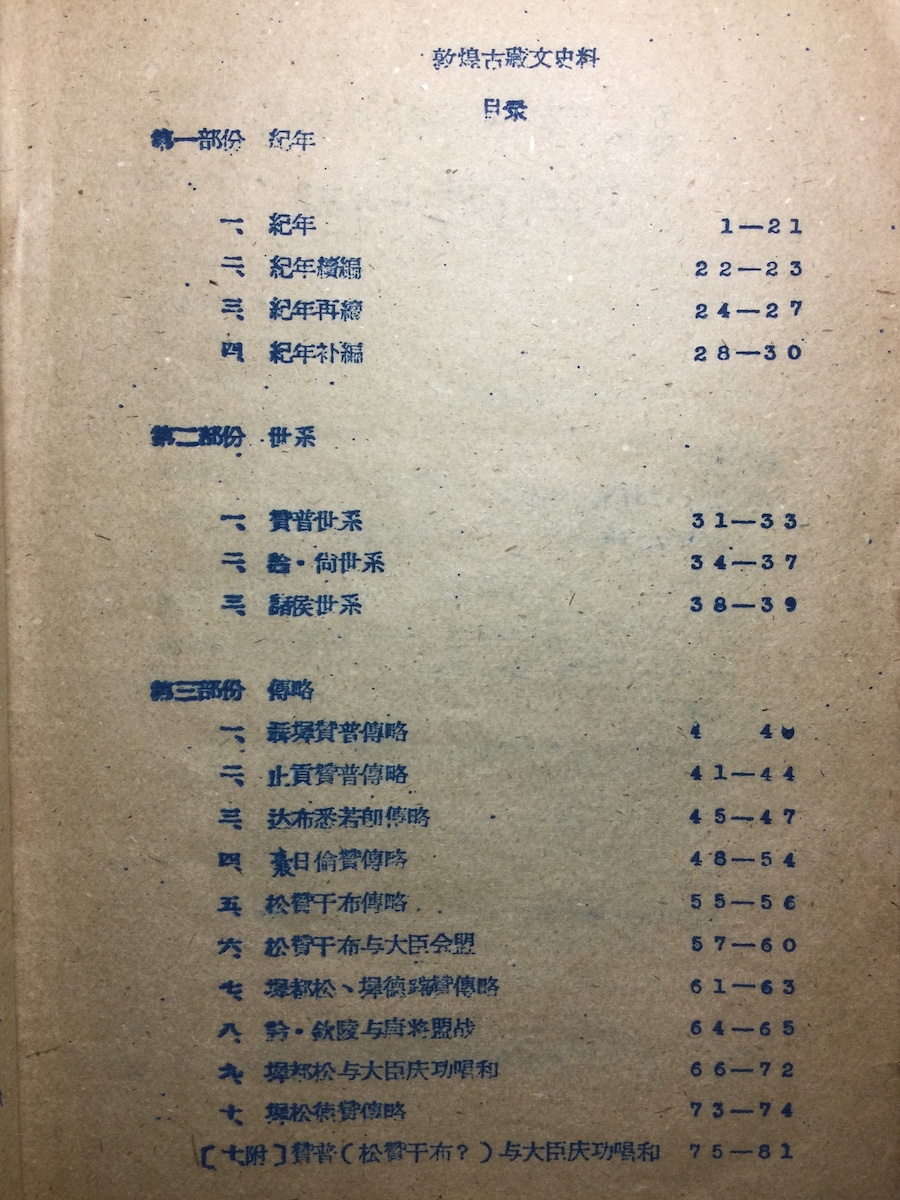

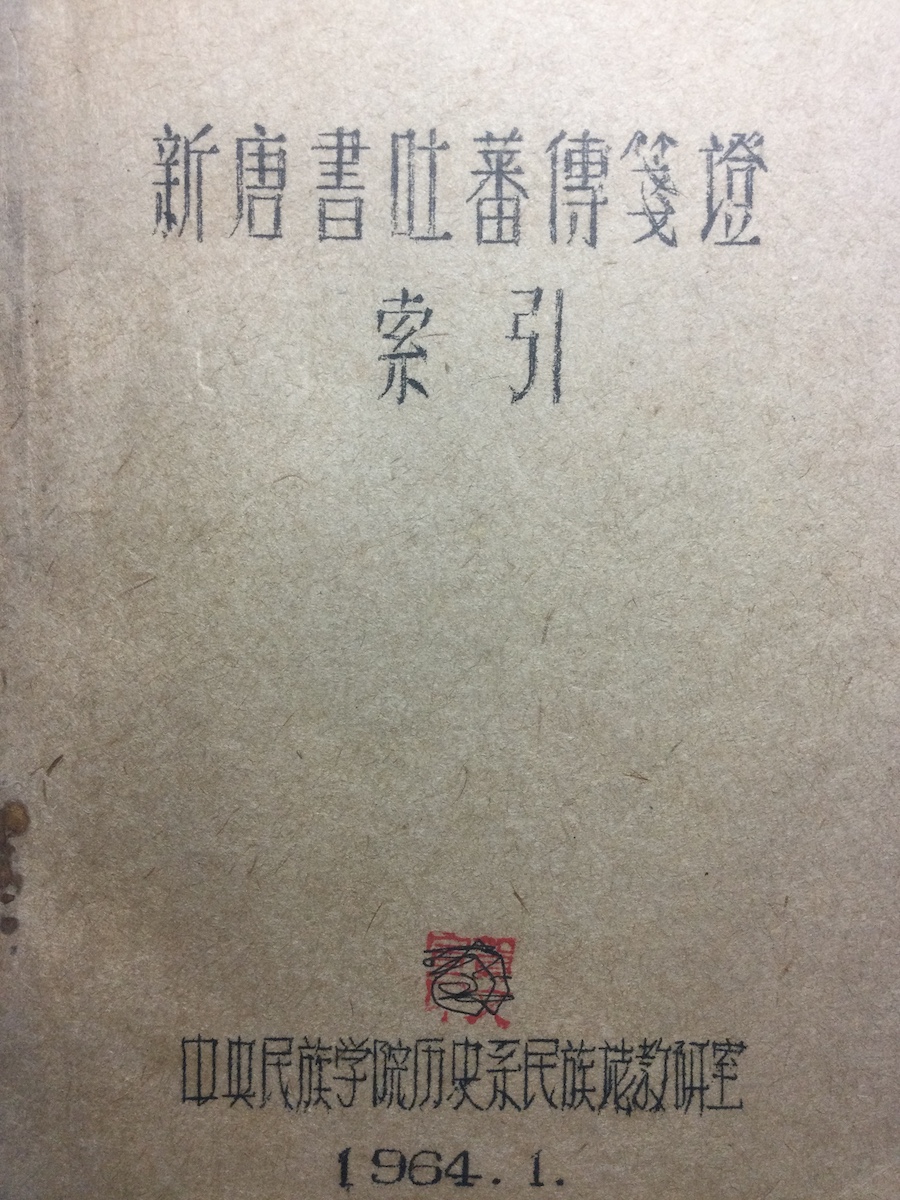

與王靜如和柳陞祺合著的《藏族史講稿》油印本(中央民族學院研究部,1957年3月)一樣,《敦煌古藏文史料》油印本也不常見,我在孔網等了很多年才在2023年2月買到一冊。從書名(《敦煌古藏文史料》)、匯編單位(西藏少數民族社會歷史調查組)、印行時間(1961年3月)、地點(拉莎=拉薩)(圖五十六)以及頁數(一百零七頁)來看,正是《初步意見》著錄的拉薩復制打印本。在封面的背后一頁還列出采用的三種資料,一即《敦煌古藏文史料》本身(簡稱“巴書”),二為陶瑪斯《新疆古藏文史料》(Tibetan Texts and Documents)的紀年部分(簡稱“陶書”),三是王忠的《新唐書吐蕃傳箋證》(簡稱“王書”;圖五十七)。為方便了解這三種資料在全書中的分布,抄寫全書目錄如下(圖五十八,圖五十九):

第一部份 紀年

一、紀年 1—21

二、紀年續編 22—23

三、紀年再續 24—27

四、紀年補編 28—30

第二部份 世系

一、贊普世系 31—33

二、論·尚世系 34—37

三、諸侯世系 38—39

第三部份 傳略

一、聶墀贊普傳略 40—40

二、止貢贊普傳略 41—44

三、達布悉若即傳略 45—47

四、囊日倫贊傳略 48—54

五、松贊干布傳略 55—56

六、松贊干布與大臣會盟 57—60

七、墀都松、墀德蹜贊傳略 61—63

八、論·欽陵與唐將盟戰 64—65

九、墀都松與大臣慶功唱和 66—72

十、墀松德贊傳略 73—74

〔十、附〕贊普(松贊干布?)與大臣慶功唱和 75—81

附錄之一 譯者原序

一、總序 82—83

二、紀年序 84—86

三、紀年續編、紀年再續序 86—88

四、世系序 89

五、傳略序 90—91

六、傳略分章和提綱 92—93

附錄之二 敦煌古藏文史料摘譯

第一部份紀年

一、紀年 94—97

二、紀年再續 97

第二部份 世系

一、贊普世系 98—99

二、論·尚世系 100

三、諸侯世系 101

第三部份 傳略

一、聶棄贊普傳略 102

二、支弓贊普傳略 102

三、達布聶西傳略 103—104

四、朗日論贊傳略 104—105

五、松贊干布傳略 105

六、棄都松贊傳略 106

七、棄隸縮贊傳略 106

八、棄松結贊傳略 107

圖五十六

圖五十七

圖五十八

圖五十九

目錄中的“紀年補編”全部來自陶書。“附錄之二 敦煌古藏文史料摘譯”全部來自王書,這也就是《初步意見》為何特別強調“并輯入王忠部分譯文編印”的理由。剩余的主體部分都是巴書。順便提一下與王忠有關的事。我從孔網買到過一冊中央民族學院歷史系民族志教研室(王啟龍、陰海燕著《中國藏學史[1950-2005]》[中國社會科學出版社,2013年10月第1版]39頁將“民族志教研室”誤寫成“民族教研室”)于1964年1月刻字油印的《新唐書吐蕃傳箋證索引》(圖六十;封面和書中所鈐“賀文宣印”被劃掉。賀生于1933年,是1960級藏研班的畢業生,任職于西北民院),也屬于和十七年時期藏語古代歷史文獻研究有關之物,其中的《前言》詳細講述了該書編印的緣起和經過:

本索引是為閱讀《新唐書吐蕃傳箋證》(王忠著,科學出版社1958年出版)一書提供方便而作,內容包括人名、地名、書名和部分藏族專有名詞。索引的初稿由我室王輔仁同志編成,中國科學院民族研究所常鳳玄同志校對了初稿,并作了部分補充,我系中國史教研室蘇晉仁先生也曾幫助查對資料,提供意見。因此,這個索引是在各有關單位的協作下編訂出來的。由于時間倉促,在索引的編校過程中,缺乏材料的詳細核實,同時,編訂這樣的索引,在我們還是初次嘗試的一項工作,疏漏和錯誤之處在所難免。希望使用它的同志們提出意見,以便今后改正。

中央民族學院歷史系民族志教研室

1964年元月

圖六十

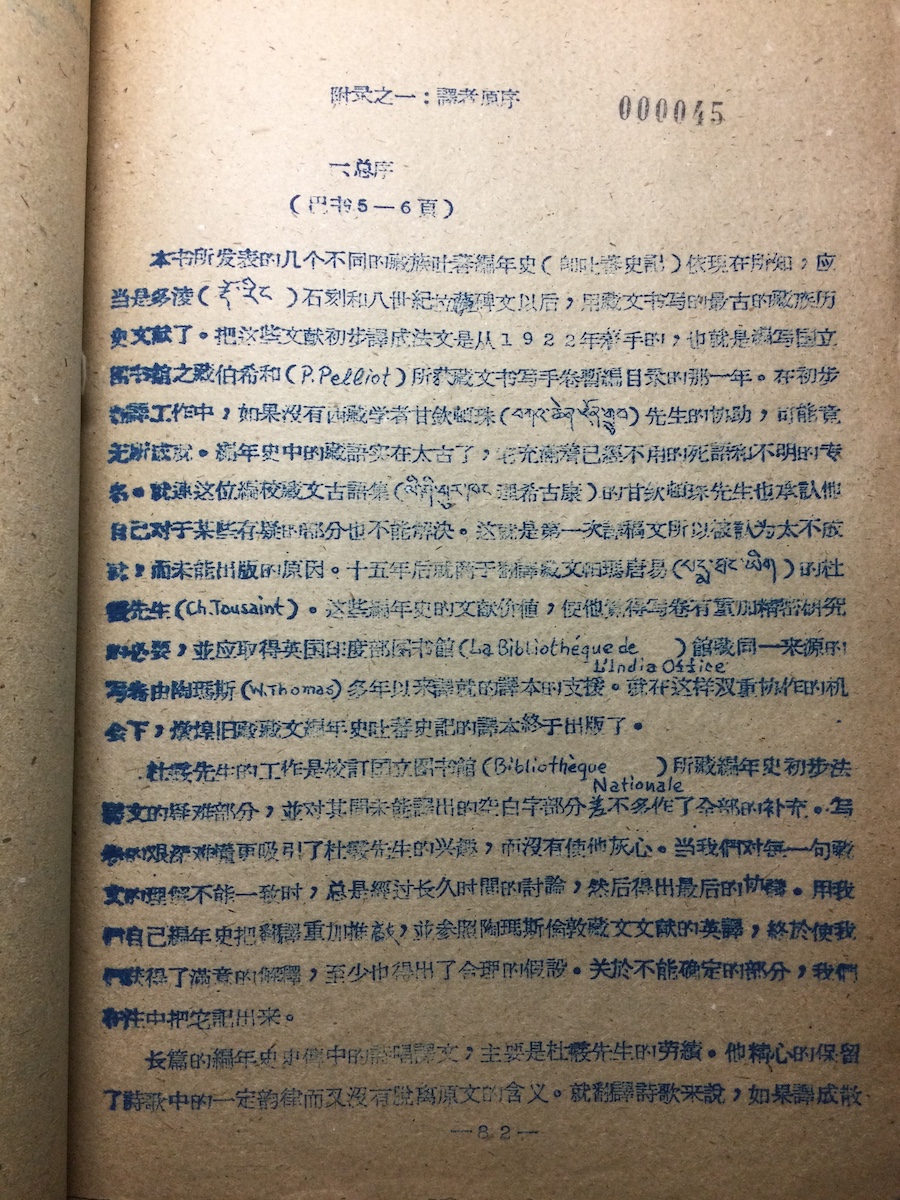

再回到巴考等人的書。巴考在《總序》里交代了兩位合作者以及伯希和的貢獻,頗為重要。現將王譯《總序》抄錄如下(圖六十一,圖六十二;第二頁每行的右端在印刷時缺了兩字,我按照殘留的筆畫和文義在方括號[]中盡可能做了還原):

一、總序

(巴書5-6頁)

本書所發表的幾個不同的藏族吐蕃編年史(即吐蕃史記)依現在所知,應當是多淩(rdo -ri?)石刻和八世紀拉薩碑文以后,用藏文書寫的最古的藏族歷史文獻了。把這些文獻初步譯成法文是從1922年著手的,也就是編寫國立圖書館之藏伯希和(P. Pelliot)所獲藏文書寫手卷暫編目錄的那一年。在初步翻譯工作中,如果沒有西藏學者甘欽頓珠(bka’-cen-don-grub)先生的協助,可能竟無所成就。編年史中的藏語實在太古了,它充滿著已經不用的死語和不明的專名。就連這位編校藏文古語集(li-shi-gur-kha?理希古康)的甘欽頓珠先生也承認他自己對于某些存疑的部份也不能解決。這就是第一次譯稿文所以被認為太不成就,而未能出版的原因。十五年后就商于翻譯藏文帕瑪唐易(Padma-tha?-yig)的杜霰(Ch. Tous[s]aint)先生。這些編年史的文獻價值,使他覺得寫卷有重加精密研究的必要,并應取得英國印度部圖書館(La Bibliothèque de l'india office)館藏同一來源的寫卷由陶瑪斯(W. Thomas)多年以來譯就的譯本的支援。就在這樣雙重協作的機會下,敦煌舊藏藏文編年史吐蕃史記的譯本終于出版了。

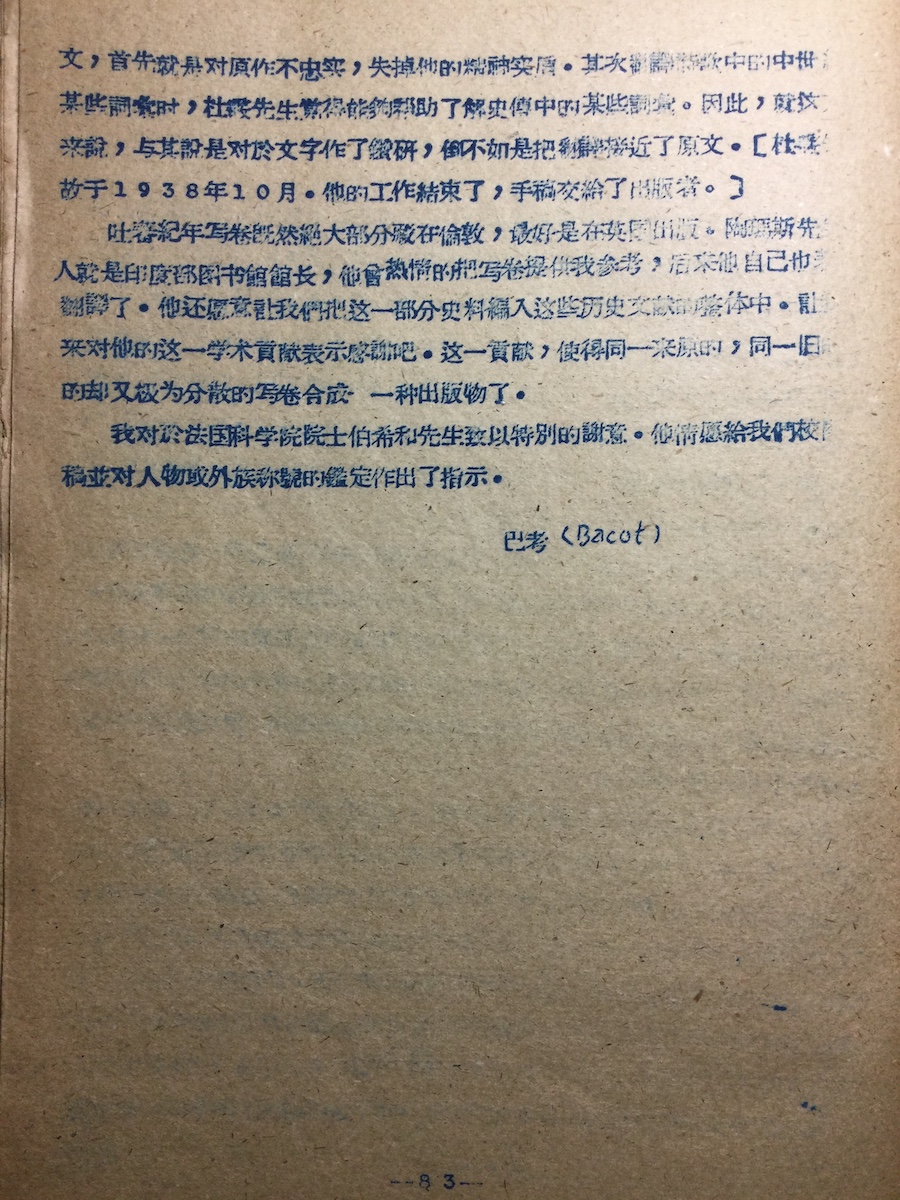

杜霰先生的工作是校訂國立圖書館(Bibliothèque nationale)所藏編年史初步法譯文的疑難部分,并對其間未能譯出的空白字部分差不多作了全部的補充。寫卷的艱深難懂更吸引了杜霰先生的興趣,而沒有使他灰心。當我們對每一句藏文的理解不能一致時,總是經過長久時間的討論,然后得出最后的協議。用我們自己編年史把翻譯重加推敲,并參照陶瑪斯倫敦藏文文獻的英譯,終于使我們獲得了滿意的解釋,至少也得出了合理的假設。關于不能確定的部分,我們在注中把它記出來。

長篇的編年史史傳中的詩唱譯文,主要是杜霰先生的勞績。他精心的保留了詩歌中的一定韻律而又沒有脫離原文的含義。就翻譯詩歌來說,如果譯成散文,首先就是對原作不忠實,失掉他的精神實質。其次翻譯詩歌中的中世[紀的]某些詞匯時,杜霰先生覺得能夠幫助了解史傳中的某些詞匯。因此,就這[方面]來說,與其說是對于文字作了鉆研,倒不如是把翻譯接近了原文。〔杜霰[先生]故于1938年10月。他的工作結束了,手稿交給了出版者。〕

吐蕃紀年寫卷既然絕大部分藏在倫敦,最好是在英國出版。陶瑪斯先[生本]人就是印度部圖書館館長,他曾熱情的把寫卷提供我參考,后來他自己也[著書]翻譯了。他還愿意讓我們把這一部分史料編入這些歷史文獻的整體中。讓[我們]來對他的這一學術貢獻表示感謝吧。這一貢獻,使得同一來原的,同一舊[??]的卻又極為分散的寫卷合成一種出版物了。

我對于法國科學院院士伯希和先生致以特別的謝意。他情愿給我們校[閱譯]稿并對人物或外族稱號的鑒定作出了指示。

巴考(Bacot)

圖六十一

圖六十二

序中所提甘欽頓珠編校的“藏文古語集(理希古康)”,即所謂《丁香帳》。1961級藏研班的安世興(1936-2021)是專門研究《丁香帳》的,編著有《丁香帳——藏文古今詞語辨析》(民族出版社,1981年1月第1版)和《評介古藏文詞書〈丁香帳〉》(民族出版社,1982年6月第1版),在《科學研究報告文集(1961級藏研班)》中收有他寫的《古藏語詞匯〈丁香帳〉一書評介》(《評介古藏文詞書〈丁香帳〉》將此文誤引為《試談古藏文詞書〈丁香帳〉》)。杜霰翻譯的“藏文《帕瑪唐易》”(Le Padma Tang Yig, 1933),就是《初步意見》著錄的孫景風(“風”誤作“峰”,生卒年不詳)留有譯稿的《蓮花遺教》,也有翻成《蓮師遺教》的。所謂“蓮花”或“蓮師”,就是西藏佛教的創立者之一印度上師蓮花生(Padmasambhava)。《初步意見》說“據于道泉先生介紹此人先在北京菩提學會,一九五六年后在上海文史館”,基本符合孫景風的情況(參看孫景風與郭元興合譯《西藏傳本印度古代醫經》[上海市衛生局,1957年5月第1版]前面上海市衛生局的《前言》[1957年5月]和孫本人寫的《翻譯緣起》[1957年1月],及上海文史研究館官方網站中的孫景風網頁:https://wsyjg.sh.gov.cn/detailpage/gyml-1190.html)。

石泰安校《拔協》

以上所談均為《初步意見》的第一部分“國內已經翻譯的藏文史料”,下面簡單談談第二部分“今后計劃重點翻譯的項目”。這個部分只是列出作者當時所能見到的有關歷史文獻的刻本、抄本、油印本、歐美刊本及藏書單位,作為將來翻譯和研究工作的指南。這些文獻后來出的譯本,因為不在本文討論的范圍以內,所以不再進行羅列和解說。這里只就我見過的幾種計劃翻譯的歷史文獻的翻譯底本,尤其是其中的油印本稍作介紹。

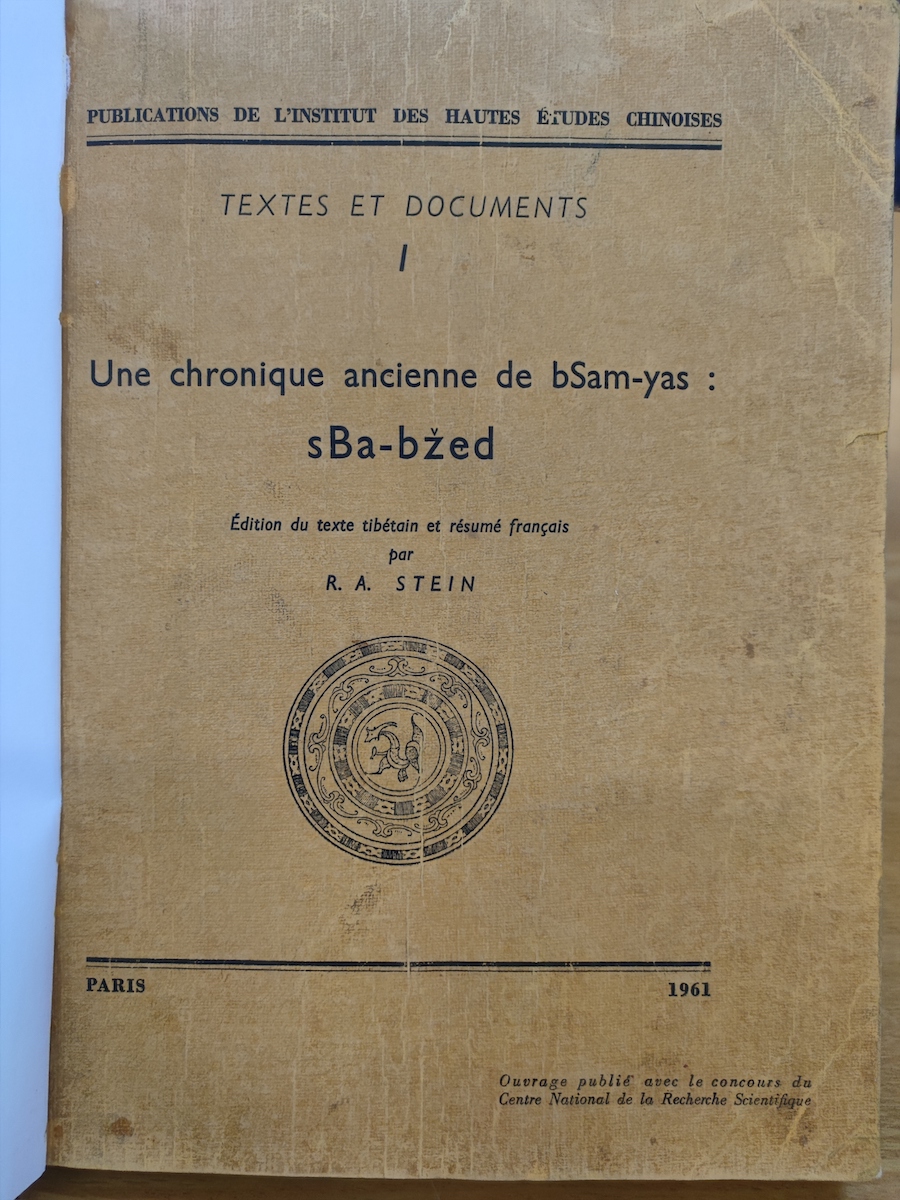

以《巴氏語錄》為例,書名亦譯《巴協》或《拔協》,《初步意見》指出有三個翻譯底本,即民族文化宮藏傳抄本,民族所藏民院據石泰安(Rolf Alfred Stein, 1911-1999)校勘本的油印復制本,以及西藏調查組據西藏傳抄本的油印復制本。王堯《藏文古代歷史文獻述略》也著錄了三個本子,即民族文化宮圖書館藏抄本、石泰安本和民族所藏油印本,前兩種與《初步意見》的前兩種內容一致(但未提石泰安本的民院油印復制本),第三種不知是不是西藏調查組的油印本。據佟錦華(1928-1989)和黃布凡(1933-2021)《拔協譯注》(四川民族出版社,1990年10月第1版)的《譯序》(第1頁),民族出版社于1980年6月初版的《拔協》藏語本(漢文書名題為《巴協》)就是以民族文化宮圖書館藏的抄本為底本,并參考另外兩種西藏的本子校勘付印的。

民院據石泰安校勘本的油印復制本,我在孔網見過幾部(可惜未能買到),其一為民族所舊藏,封面印有如下文字:

藏語書名(略)

拔協

中央民族學院語文

系藏語教研組編選

1963 · 北京

里面的書名頁基本是復制石泰安原書的封面和書名頁(圖六十三,圖六十四;國圖藏本),并將其翻譯成漢語(“石泰安”被寫成“史泰安”):

PUBLICATIONS DE L’INSTITUT

DES HAUTES éTUDES CHINOISES

TEXTES ET DOCUMENTS

I

UNE CHRONIQUE ANCIENNE DE

bSam-yas

sBa-b?ed

R. A. STEIN

PARIS 1961

(法)漢學研究所叢刊/正文及文件

桑耶古代編年史——《拔協》

藏文正文編輯及法文摘要

R. A. 史泰安

巴黎 1961

圖六十三

圖六十四

石泰安全書由引言(introduction)、提要(résumé)和藏語抄本影印三部分組成。油印本將引言和提要譯為漢語,最后附根據石泰安影印本刻印的《拔協》藏語原文。據鄧銳齡《九十自述》后面所附《鄧銳齡先生作品目錄》,譯文類第一種即“《1961年重印〈巴協〉——桑耶古代編年史的引言及提要》[法]石泰安著(中央民族學院1963年印《巴協》)”,如此看來民院1963年油印復制本中的漢譯文應是出自鄧氏之手。另外,鄧氏作品目錄譯文類第二種是“《西藏的文明·跋》[法]石泰安著(1963年譯,未刊)”,翻的是前一年剛剛出版的石泰安的La civilisation tibétaine(1962)。下面根據我從孔網買到的甘肅人民出版社藏文編譯室1980年(根據書前《說明》的寫作時間[1980年元旦])的翻印本將引言的漢譯全部錄出(凡是與原文有明顯不合的地方均在方括號[]中標注出來),所引西文和藏語的文句根據石泰安的原文做了一些訂正:

引言

《拔協》〔sBa-b?ed或rBa-b?ed〕一書,據已佚的原本,得名于巴氏家族〔sBa或rBa〕的賽囊〔gSal-sna?〕大臣所撰。賽囊,在尺松德贊〔Khri-sro? lde-bcan〕(約在八世紀)在位時是一位有名的人物,其聲名與同族的另一成員——拔氏家族的修道者桑希〔Sa?-?i〕相埒。本書的主要記事本來應是賽囊直接的見聞〔témoignage, b?ed〕。這部分記事構成后來一些編年史,如《布頓史》、《霸臥祖拉程哇編年史》〔dPa’o gCug-lag phre?-ba〕等記述的依據。

正如我們在末頁談到的,目前被介紹而印出的這篇正文〔texte〕是被認為“正式的〔officielle, ?abs-brtag-ma〕增廣本”的。本文在第七十一——七十二頁[石泰安原文作“六十二頁”]上談到原本《拔協》的結束,并在第七十六頁[石泰安原文作“六十五頁”]上談到正式本《拔協》的結束。杜齊〔M. Tucci〕指出,傳說本書有三種不同的編輯本〔rédactions〕,一為長篇,一為中篇,一為短篇(Minor Buddhist Texts, Pt.Ⅱ, Rome, 1958, p.17, n.1)。《如意寶樹》(松巴堪布一七四八年著)〔dPag-bsam l?on-bza?, Sum-pa mkhan-po; 1748〕在議論各古代歷史家的歷史時間分歧上表示自己的看法時,所說的如下一段話,無疑的講地正是這些傳本:

“(這些編年史)的大部分的藍本是《拔協》〔Mi sPa-b?ed〕一書。這書是關于桑耶寺〔bSam-yas〕(創建)的記述,為賽囊和桑希等人所著,被分別保存在喇嘛、贊普和大臣們手中,人們對它屢次增加或消刪一點。這就是三種(著述或書名):即《喇協》〔Bla-b?ed〕(給喇嘛寫的)、《杰協》〔rGyal-b?ed〕(給贊普寫的)和《拔協》〔sPa-b?ed〕(給大臣或拔氏〔sPa〕寫的)的來源。其后晚出的若干本子〔Textes〕或長或短地都是從這〔三種書〕里出來的。”(Ed. Das, Pt.Ⅱ, p.155-156=xyl.fol.101a; idem, p.383=fol.242a.)

在隔著稍遠的地方(éd. Das, p.157=fol.102a),同一作者在論及朗達瑪〔Gla?-dar-ma〕和奧松〔’Od-sru?〕時引證一段原本〔《pur》〕《拔協》〔sBa-b?ed gca?-ma〕。

現在這一譯本終結阿底峽〔Ati?a〕的來到西藏。那么它的成書當在十一世紀末以后。黎吉生(M. Richardson)估計應在十四世紀末(Ancient Historical Edicts at Lhasa..., London, 1952, p.4 et n.2);賴里赫估計可能出于十三世紀中的一位噶當派喇嘛之手(據口頭材料)。

作品的名稱并非一直象現在(至少在1748年時)所記的這樣。《王統記》〔rGyal-rabs〕(1508年?)引用過它,書名作《桑耶寺誥》〔bSam-yas kyi ka-chigs, fol.92〕,但《王統記》的記事,至少在它的現存版本中,比起現在這本《拔協》的記載,佛教色彩要更加濃厚。另外,在1645-1665年,霸臥祖拉程哇〔dPa’o gCug-lag phre?-ba〕(所著之《智者喜筵》)曾引用本書題目為《拔協,一名桑耶寺詳志》〔le Grand Guide de bSam-yas〕(見第七卷,第八十九頁下,原文:“對《桑耶寺詳志》稱為《拔協》。”〔chap.?a, fol. 89b: bSam-yas kyi dkar-?hag ?hen-mor grags-pa rBa-b?ed.〕

這本小編年史所以重要有幾項理由。這里關于史實事件的記敘,比較至今所知道的后出的諸編年史更加詳贍,后者都已有所節略。文章的風格和詞匯是顯著突出的,值得語言學家注意。西藏社會學家和西藏歷史學家在本書內可以找到有趣味的史實。

這里印出的手抄本,是黎吉生在拉薩請人用楷體字抄錄的,它所以被選為底本,是因為它抄的清晰,易于復制。但不免些正字法上的錯誤。我們已經取所藏另一抄體字抄本與之對校。只有一些具有意義的異體字被留下來,這些字印在正文之下(注:因條件所限,未能打印。——翻印者),并注明所在頁、行。

本書的得以印出,只能感謝黎吉生和杜齊兩位先生的慷慨,他們友誼地寄給我〔書的〕小型膠片,并且準許出版。謹在此對他們致以衷心的感謝。還要對拉日夫人〔Large〕表達我的謝意,因為她在我的指導下,承擔起本書索引的編制工作。

史泰安〔R. A. Stein〕

佟錦華和黃布凡開始譯注《拔協》用的就是民院1963年刻印的這個油印本(《拔協譯注》,《譯序》,6-7頁):

現在我們這個譯注本,最初是依據中央民族學院少數民族語言文學系藏語文教研室根據石泰安影印本刻印的油印本譯注的。……

藏語文教研室于1963年,曾請中國社會科學院民族研究所的鄧銳齡同志將這個影印本中石泰安的引言及內容提要譯出。這對我們理解《拔協》無疑有所幫助。在翻譯過程中,藏族學者東嘎·洛桑赤烈、欽饒威色、貢布等三位教授和中國社會科學院民族研究所的藏學專家王森教授幫助我們解決了不少疑難問題。

值得特別一提的是,石泰安于1946年到1949年來華游學并任教期間,曾加入康藏研究社成為社員。在《康藏研究月刊》第16期(1948年1月31日)末頁(32頁)“本月份收入揭曉”中,有“石泰安先生匯來社費十萬元”的記錄。

余論

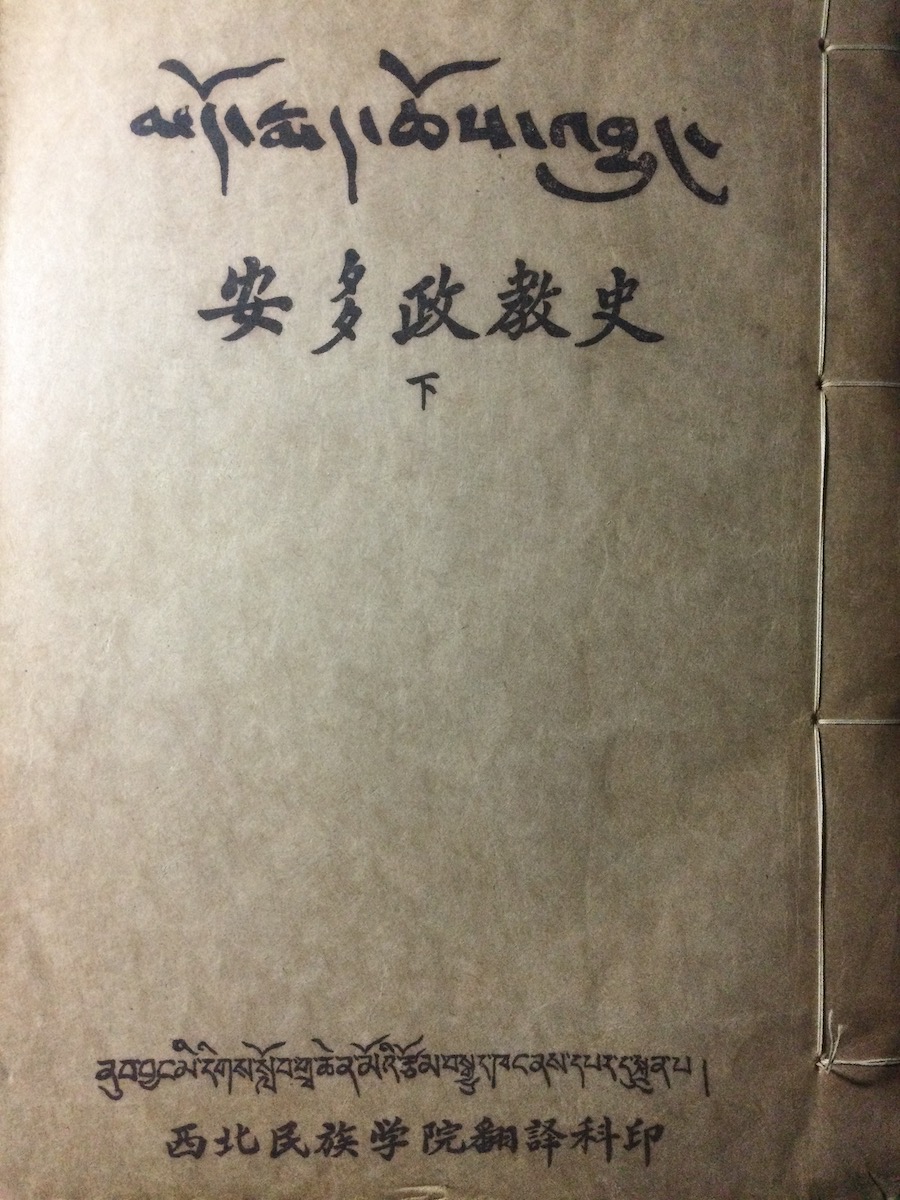

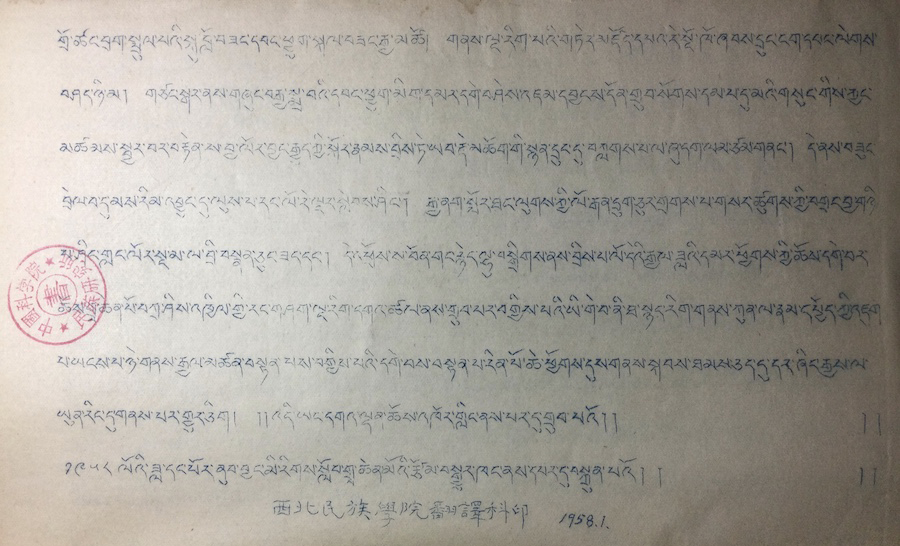

在《初步意見》計劃翻譯的項目中,第十種《安多政教史》有西北民院復制打印本。王堯《述略》著錄有此書分為三卷的西北民院油印本,應該就是這個復制打印本。我在孔網見過此書多部,分上中下三大厚冊,是西北民院翻譯科印的。我買到過一本下冊(民族所舊藏),其卷尾記有印制的時間(1958年1月,圖六十五,圖六十六)。

圖六十五

圖六十六

第十四種為袞卻倫朱等著《增續教法源流》。此書即劉譯《續藏史鑒》附錄《本書參考西藏典籍目錄》中的《增續正法源流》(劉譯《緒言》亦作《正法源流補遺》):“全書一函,上卷為寶頓成所著,下卷為覺滿所續,書成于清初,乃宗教歷史之書,內亦附有西藏大德生年卒年考,與白琉璃所說略異,可資對勘。”寶頓成和覺滿分別是Dkon-mchog-lhun-grub和Sa?s-rgyas-phun-tshogs。《初步意見》的袞卻倫朱就是寶頓成,所等者即覺滿。王堯《述略》譯為《寶天成教史》,寶天成即寶頓成,覺滿被王堯譯為佛滿(油印本,37頁)。“白琉璃”即劉譯《參考藏籍目錄》中的《浦派歷書百[白]琉璃解》(劉譯《緒言》亦作《白琉璃歷法》),也就是《初步意見》計劃翻譯的第十九種《白琉璃歷史年表》。

(本文在文字辨識和史料辨析方面還得到過艾俊川和宋希於的幫助,附此致謝)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司