- +1

《我的上海我的家》:住在武康大樓這艘“船”上

“我曾和朋友開玩笑說:我的家就住在船上。因為從西面看我們的房子, 她就像是一艘船, 而我在這艘‘船’ 上一住就是六十幾年。”在《我的上海我的家》一書的開頭,作者、武康大樓的老住戶周炳揆寫道。7月30日晚上,周炳揆在武康大樓下的大隱書局舉行《我的上海我的家》讀者見面會,分享大樓里的歲月往事。

周炳揆,職業(yè)經(jīng)理人,武康大樓老住戶

《我的上海我的家》讀者見面會

1956年,6歲的周炳揆隨父母搬入武康大樓。這幢形如大船的大樓由匈牙利建筑師鄔達克于20世紀20年代設計,外形為法國文藝復興風格,是上海最早的外廊式公寓建筑,共九層,樓高30米。周炳揆介紹道,武康大樓的設計理念在當時堪稱先進,“設計上已經(jīng)考慮到汽車可能會進入生活,所以配有一個雙層的大型汽車庫。此外還有套內(nèi)的保姆房和保姆使用的公用洗手間。”

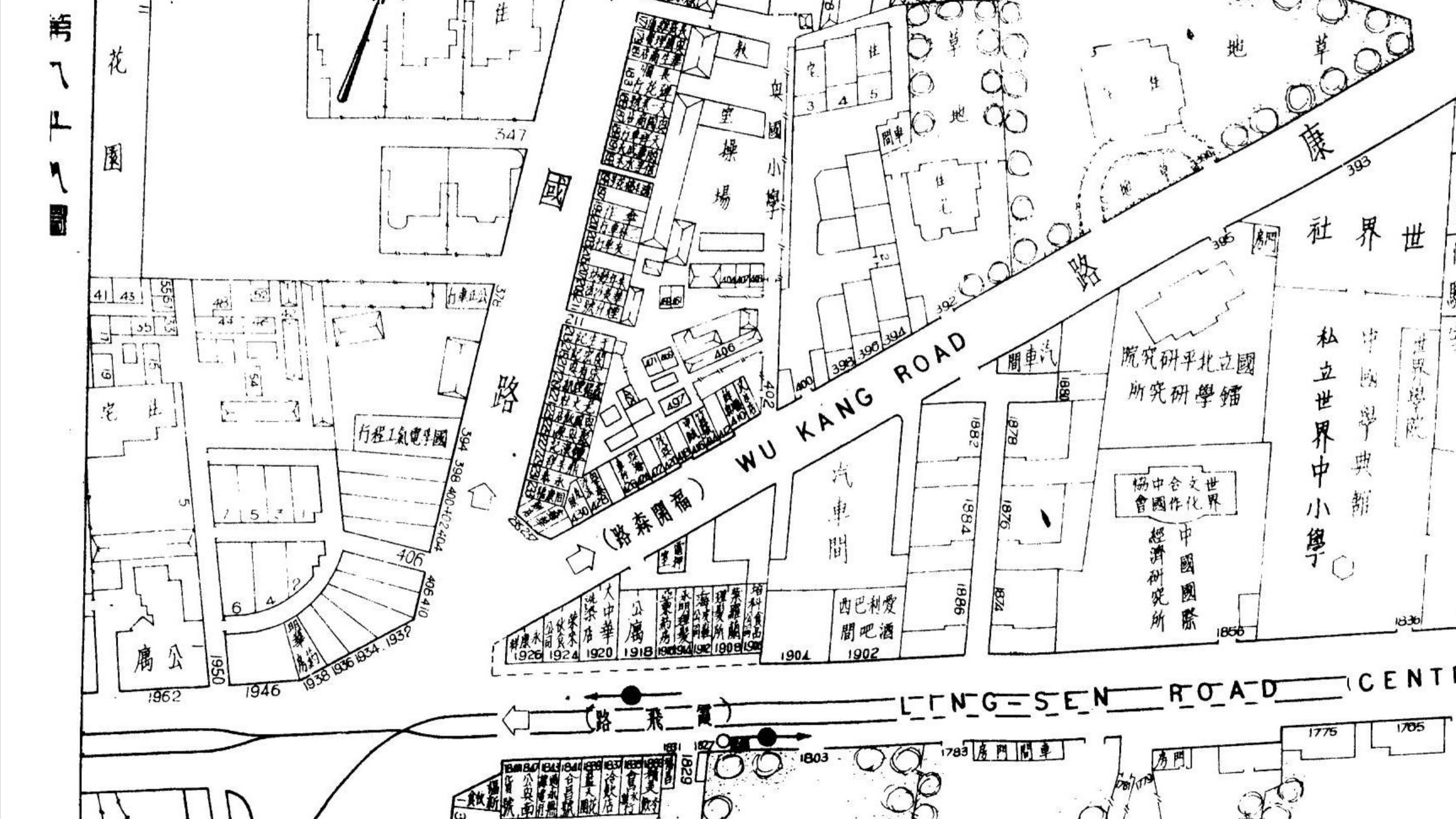

老地圖中的武康大樓,可見“汽車間”。圖片來源于《上海市行號路圖錄》(1947年)

剛剛搬入武康大樓時,周炳揆家就在正樓東北側(cè)的車庫附有一間位于二樓的汽車間,大約15平方米,用于堆放雜物。1957年,房管處和街道干部找到他的母親,希望他們能把不住人的房間捐獻給生活困苦沒有房子住的人,“母親二話沒說,帶著我去汽車間,把里面的箱子等統(tǒng)統(tǒng)搬出了。”周炳揆回憶道。

武康大樓在近百年的歷史中經(jīng)歷了大大小小的翻新,而在周炳揆的家中,至今沒有改動過房屋的任何結(jié)構(gòu),連墻面都不忍打洞。“武康大樓的設計對于生活的考慮已經(jīng)非常細致和周到了,”周炳揆說道,他的家里保留了原來的燙衣板、吊燈、門鎖等,老鄰居們在后來的裝修中想要恢復原樣,就會到他家里來量尺寸作參考。隨著現(xiàn)代生活的變遷,老房子里的一些設施或許不再適用,但是在周炳揆看來,“你享受老房子帶來的福利,享受它的寬敞和層高,你也必須要接受它的一些時代局限。”他說道,因為不想犧牲難得的層高,周炳揆一直反對在家里安裝中央空調(diào)。

在書里,周炳揆還寫到,他家正門門框的水波紋玻璃是20世紀20年代原配,一共14塊,和一個嵌入門框的木質(zhì)信箱一起保留到今天,實屬幸運。他受到了當工程師的父親的影響,堅信“這個房子是什么樣子就什么樣子,不要去動它”。對他來說,房子的功能除了居住之外,還有對長輩的紀念——保護曾經(jīng)和將來都不屬于我們的歷史建筑,也是為了紀念前輩和為后輩留下值得被紀念的東西。

從周炳揆家的窗戶看出去,對面就是宋慶齡故居,一幢精致的英式別墅靜臥在香樟樹、廣玉蘭樹叢中。“有許多童年時代的回憶圍繞著故居,”周炳揆寫道。他記得,1956年秋天的一個下午,故居周圍停滿了汽車,草坪上擺了小方桌,原來是宋慶齡在家招待來訪的印度尼西亞總統(tǒng)蘇加諾。宋慶齡去世后,故居對外開放,周炳揆也曾陪許多外國游客去故居參觀。2008年冬天,上海下雪,周炳揆從窗口拍了一張雪中的宋慶齡故居,如今,故居周圍的樹長得愈發(fā)茂盛,幾乎已經(jīng)看不到昔日的洋房。

《我的上海我的家》

如今的武康大樓一帶已成為上海出了名的網(wǎng)紅街區(qū)。在書中,周炳揆則追溯了淮海路和武康路過去的風景。比如武康大樓樓下重開的“紫羅蘭”美發(fā)廳,在20世紀50年代曾經(jīng)容納了3爿店,其中最靠西面的門面是“天豐笙”百貨商店,曾在很長一段時間里滿足了武康大樓及周邊居民對日常用品的需求。又比如,在武康大樓以東的上海圖書館原址,曾經(jīng)是著名的“可的牛奶棚”,當時透過那里的白色圍墻,還能看到吃草的奶牛和工作中的擠奶工,過去的26路電車經(jīng)過淮海中路高安路一站時,售票員便會報站說“可的牛奶棚到了”。

在《我的上海我的家》里,老建筑的歷史在一段段故事里被揭開,周炳揆以“千字文”的方式記錄了他眼中的上海,例如生活其中的武康大樓、梧桐樹蔭下的咖啡館、興國路上的小吃攤、淮海路的老店鋪等。在他看來,上海之所以成為上海,是因為生活在這里的一代又一代上海人,像武康大樓這樣的建筑,只有在上海才有意義。如今,武康大樓吸引了大量年輕人前來參觀,而他希望游客們在這里打卡或消費的同時,也愿意去了解大樓里的故事和歷史。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司