- +1

中國最慘理科專業,畢業就后悔

要說學哪個專業聽上去最高深莫測,又最像是擁有超能力的,那一定是心理學。

一聽說別人是學心理學的,言行都變收斂了,害怕多說一句話自己就會被看透。仿佛面對著心理學人,我等凡人的內心時時刻刻都在“裸奔”。

在外人的想象中,學心理學就是如此光鮮亮麗。

然而,心理學人的冷暖,只有自己知道。二十多年前,心理學就被稱為“21 世紀的朝陽專業”,但如今朝陽仍未升起。

心理學人,困在就業里

每年高考報志愿的時候,總有考生抱著極大的熱情和好奇想要填報心理學,卻總被許多過來人勸退,他們以悔不當初的心情喊著“快逃”:

勸退!勸退!勸退!真的不要為了一時的興趣愛好選心理學!熱愛當不了畢業以后的飯。

心理學就業難,已是不爭的事實。根據麥可思的就業報告,在“紅牌專業”榜單中,應用心理學已經連續五年上榜 [1]。

根據教育部印發的《普通高等學校本科專業目錄》,心理學類專業下分心理學和應用心理學 [2]。

這兩類專業的區別在于一個為基礎研究領域,注重傳統心理學理論的研究,一個為應用研究領域,與心理學在人力資源、用戶研究、工業心理學、心理咨詢等領域的運用有關。

然而,偏向于在實際情境中解決問題的應用心理學,其畢業后的專業對口率并不高。

《2013-2017 年全國應用心理學專業畢業生就業大數據報告》顯示,從事和專業學習內容相關性更高的心理咨詢工作的心理學畢業生僅有 6.5%,超過 70% 的人都在做人力資源,其中 30% 以上是助理和行政等專業技能需求很低的崗位 [3]。

北師大心理學部 2022 屆畢業生去向也顯示,除了升學,33.3% 的人就業去向都是教育單位、醫療單位或黨政機關,其中進入中小學的占 21.4%,就業的企業中,七成都是非醫療企業 [4]。

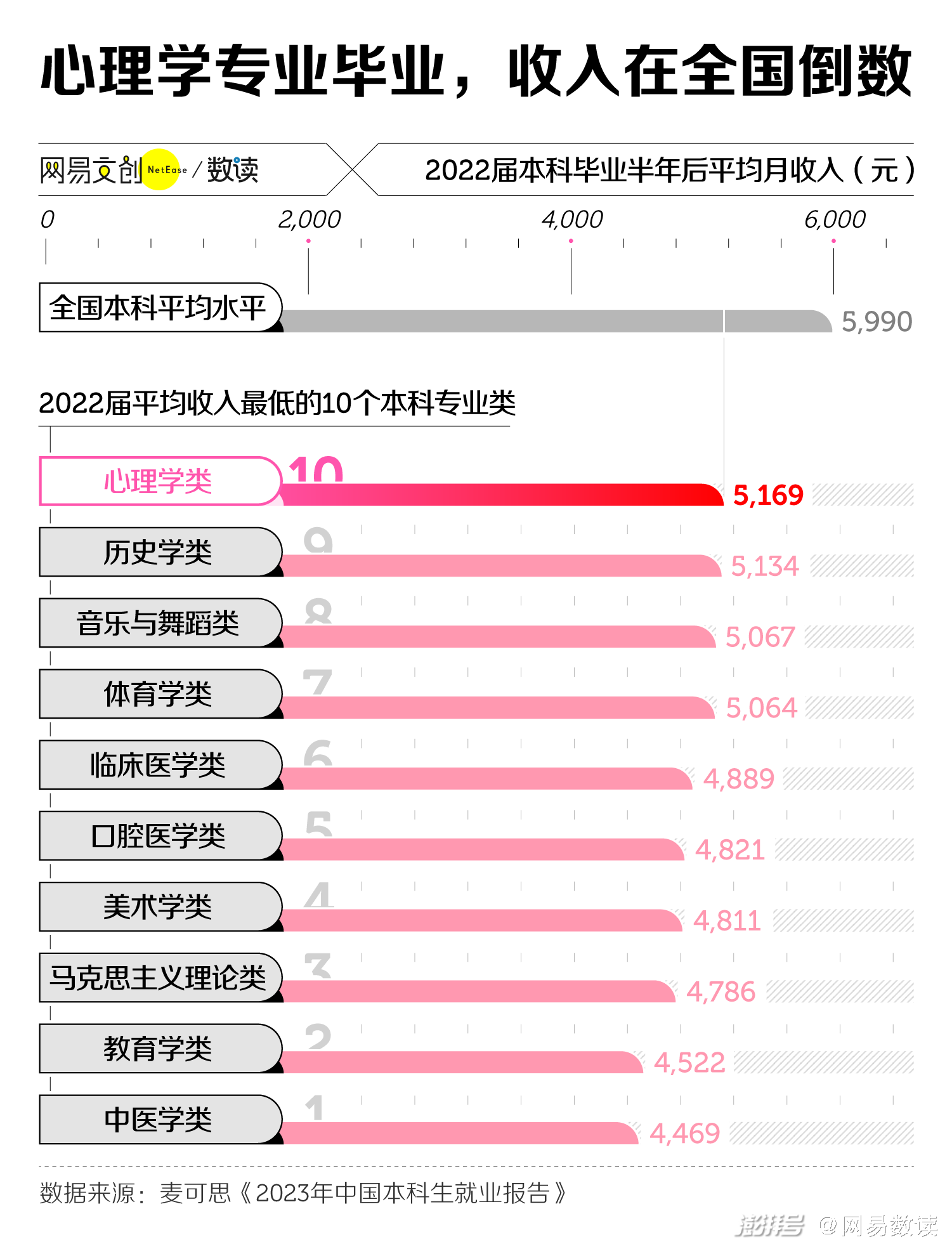

學心理學不僅不好找工作,還很難找到薪資高的工作。收入低,是勸退學生選擇心理學的另一個原因。

麥可思數據顯示,2022 屆心理學類專業本科畢業生的平均月收入為 5169 元,不僅低于全國本科畢業生平均收入,水平還是全國倒數 [1]。

而像看上去專業壁壘更高的心理咨詢師收入也并沒有想象中的高。

根據中科院發布的《2022 年心理咨詢工作者職業狀況和心理健康調查報告》,心理咨詢工作者的平均月收入為4546 元,且分布十分不均 [5],只有少數的鳳毛麟角可以擁有可觀的收入。

和醫生類似,心理咨詢師也是個重資歷的職業,從業時間越久、經驗越豐富,越吃香,而在從業初期,收入并不高。

與此同時,在督導制度下,心理咨詢師還得承擔一筆必不可少的費用——即為獲得專業輔導和指導而支付的督導費用。

就業難、對口難、收入還低,別說幫旁人解憂了,心理學人怕不是得先照顧好自己的心理健康。

心理學,仍在朝陽中

這么看來,心理學怎么都不算是個好去處。

但同時,心理學又是一門被喊了二十多年的朝陽專業。稱它為朝陽專業的理由很簡單,無非是:前景廣闊,人才需求大。

的確,中國社會對于心理學出身的心理咨詢與治療從業人員的需求,是切實存在的。

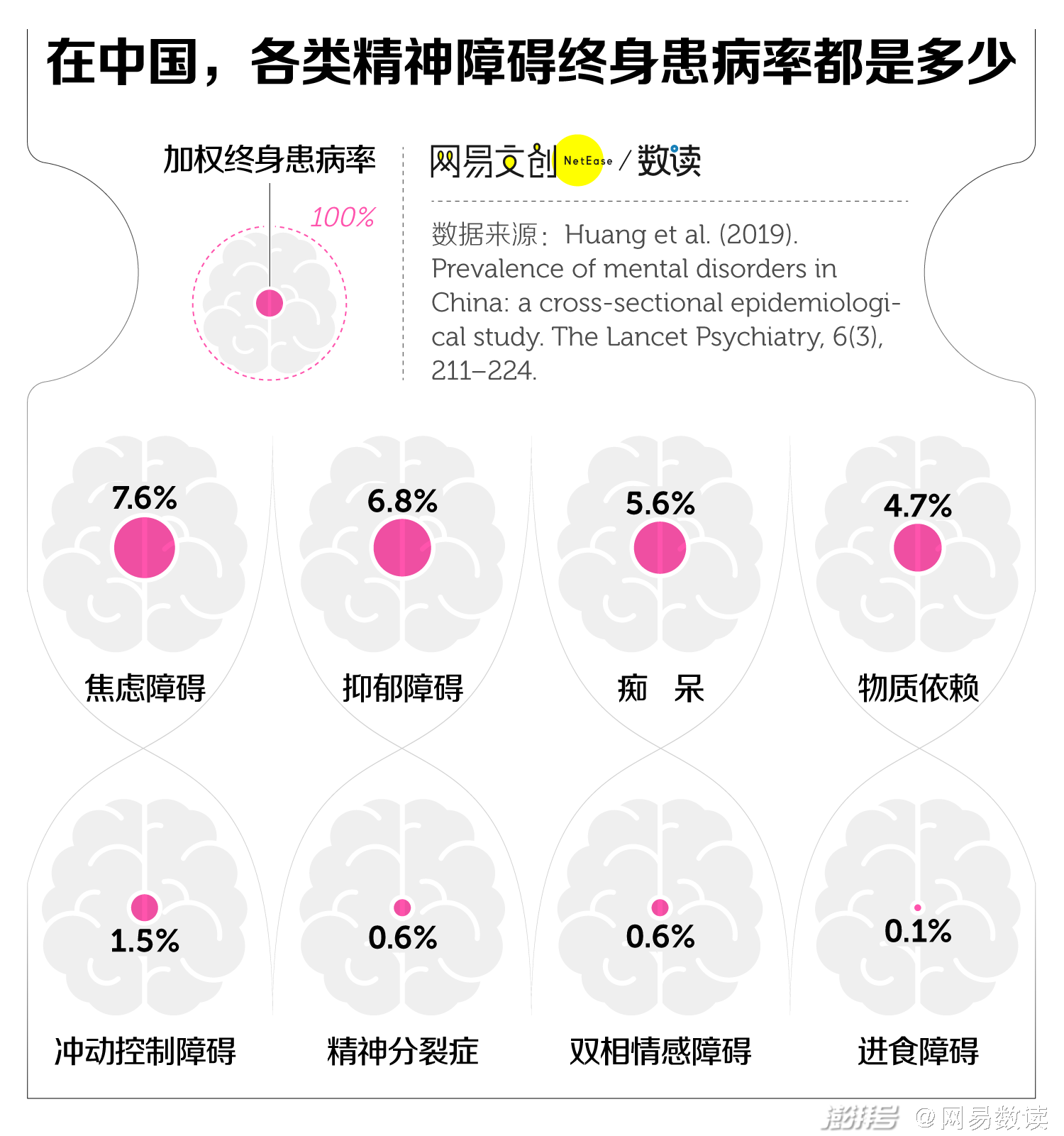

2019 年,由北大六院的黃悅勤教授組織的中國精神衛生調查結果發表在《柳葉刀·精神病學》。調查發現,中國成年人各類精神障礙(不包括癡呆)的加權終生患病率為 16.6% [6]。

換句話說,全國有 2.3 億人在一生中某個時間,可能患上精神障礙。

其中,焦慮障礙和抑郁障礙患病率最高,分別為 7.6% 和 6.8% [6]。

此外,據世衛組織與美國健康指標與評估研究所聯合進行的《2019 全球疾病負擔》研究,1990 - 2019 年,中國患有精神障礙的人數增加了 2753 萬人,在 2019 年達到了 1.6 億人左右 [7]。

不僅精神障礙患者,普通人在人生的各個階段都可能面臨困擾,需要心理咨詢服務的支持。

例如,在某心理咨詢服務平臺,20 - 29 歲用戶主要咨詢心理健康、戀愛心理、個人成長和情緒管理,40 - 49 歲用戶主要咨詢婚姻家庭和親子教育 [8]。

快節奏的社會運轉,給現代人的生活帶來了一系列“產物”:無止盡的 996、內卷,每天從睜眼起就被一個又一個 ddl“追殺”,這讓現代人的精神很難放松。有心理健康問題的人越來越多,而能夠提供心理健康服務的人才數量卻是遠遠不夠。

目前,全國每年培養的心理學本科畢業生只有 2 萬人左右,碩士生約 0.8 萬至 1 萬人,博士生則僅有 400 多人 [9]。

至于從業人員,那自然是更加缺乏,根據世界衛生組織發布的《2020 精神衛生地圖》,2020 年全世界每 10 萬人口,平均有 13 名精神衛生和心理健康從業人員。

而中國每 10 萬人只有 8.6 名精神衛生和心理健康從業人員,僅達到世界平均水平的六成左右 [10]。

美國的數據在 2017 年就已達到每 10 萬人 145.8,這個數字并不令人驚訝。畢竟我們在看美劇時,常常能看到劇中人物去做心理咨詢的場景。很多人對心理咨詢師形象的認知,也來源于此。

而在 2020 年,同為東亞國家的日本和韓國,在這個指標上是中國的 13 倍和 5 倍 [10]。

總體看來,中國心理咨詢行業有著可觀的前景,那為什么心理學仍是紅牌專業,心理咨詢行業的朝陽也從未升起呢?

朝陽為何從未升起

雖然心理咨詢行業的需求量大,但現有的心理咨詢服務并沒有很好地滿足人們的需求。

不少有過咨詢經歷的人,都曾在社交平臺上吐露過心理咨詢服務的體驗差。我們統計了社交平臺中咨詢者對心理咨詢的相關吐槽,“避雷、避坑”這一類詞被提及的次數最多。

例如,有人分享自己在做了心理咨詢后反而心理狀態更糟糕了,遇到的咨詢師也不專業,甚至還會泄露咨詢者隱私,比如把來訪者的咨詢內容告知親屬朋友。

學校心理咨詢的質量更是一言難盡,很多咨詢師都是由輔導員或思政老師兼任,碰上不專業的能讓學生心理狀況更糟糕:

去做咨詢就像去辦公室被問話一樣。

心理咨詢行業的風評不佳,有部分原因要歸于行業亂象——心理咨詢行業缺乏統一的行業標準與服務規范,心理咨詢師的水平也參差不齊 [11]。

在中國,想拿到心理咨詢師資格,在很長一段時間內,參加個速成班就行,也并沒有專業限制 [12]。雖然國家二、三級心理咨詢師證書考試已于 2017 年取消,但已獲的證書仍有效,而 2005 年至 2017 年期間約有 200 萬人獲得了證書 [12]。

另一方面,大部分中國人其實并沒有遇到心理困擾就去做心理咨詢的習慣。

丁香醫生發布的《2022 國民健康洞察報告》顯示,超一半的人聽說過心理測試、心理咨詢,但僅有 5%人做過線下心理咨詢 [13]。

即使是有精神類疾病的人,也不習慣尋求幫助。

2021 年,一項發表在《柳葉刀·精神病學》上的研究顯示,過去一年內曾有抑郁發作的患者中,僅有 9.5% 的人尋求衛生服務機構治療,得到充分治療的人更少,只有 0.5% [14]。

研究指出,中國心理健康服務普及率偏低,是中國人不習慣尋求心理幫助的重要原因 [14]。普及率低使得中國人對心理學的認知缺乏,很多人心理出現問題,沒有意識到可以去找心理咨詢師尋求幫助。

另一方面,當出現心理問題時,會羞于承認,并認為做心理咨詢是丟人的,即使再焦慮也寧愿憋著。這其實是“病恥感”的表現,在外界眼里,精神疾病是思想上的問題,總要求患者自行振作起來。相比其他疾病,比如癌癥等,精神疾病的病恥感更為顯著 [15]。

所以心理治療這一“舶來品”,在中國人身上效果不明顯。甚至有人調侃,中國人有算命就足夠,不需要心理咨詢。例如,在咨詢情感問題時,心理咨詢師分析再多的“服從性測試”,都沒有一句算命的“對方克你”管用。

而苦學多年專業知識的心理學人也沒想到,自己未來最大的競爭對手,會是算命。

本文科學性已由女王大學病理及分子醫學碩士伍麗青審核

參考資料:

[1] 麥可思研究院. (2023). 2023年中國本科生就業報告.

[2] 教育部. (2023). 2022年度普通高等學校本科專業備案和審批結果. Retrieved 10 July 2023 from http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/moe_1034/s4930/202304/t20230419_1056224.html

[3] 志愿360. (2018). 2013-2017年全國應用心理學專業畢業生就業大數據報告.

[4] 北師大心理學部. (2022). 2022屆畢業生就業質量報告(截至8月). Retrieved 10 July 2023 from https://brain.bnu.edu.cn/yjspy/xsgz/d859dadd0a854e909c6c509f83521044.htm.

[5] 中國科學院心理研究所. (2023). 中國國民心理健康發展報告(2021—2022).

[6] Huang et al. (2019). Prevalence of mental disorders in China: a cross-sectional epidemiological study. The Lancet Psychiatry 6(3) 211-224.

[7] IHME. (2019). Global Burden of Disease Study 2019 GBD.

[8] 壹心理. (2020). 2019中國心理咨詢行業人群洞察報告.

[9] 周曉林. (2020). 從抗擊新冠肺炎疫情看中國心理學的發展. 科技導報 38(10) 54-55.

[10] World Health Organization. (2021). Mental Health ATLAS 2020. Retrieved 14 July 2023 from https://www.who.int/publications/i/item/9789240036703.

[11] 趙旭東 叢中 & 張道龍. (2005). 關于心理咨詢與治療的職業化發展中的問題及建議. 中國心理衛生雜志 19(3) 221-225.

[12] 中國青年報. (2022). “家庭教育指導師”亟須“被指導”. Retrieved 18 July 2023 from http://zqb.cyol.com/html/2022-11/02/nw.D110000zgqnb_20221102_1-04.htm.

[13] 丁香醫生. (2022). 2022國民健康洞察報告.

[14] Lu J. Xu X. Huang Y. et al. (2021). Prevalence of depressive disorders and treatment in China: a cross-sectional epidemiological study. The Lancet Psychiatry 8(11) 981-990.

[15] 俞峻瀚 & 肖澤萍. (2005). 精神疾病病恥感的精神動力學分析及對策. 上海精神醫學 17(6) 353-355.

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司