- +1

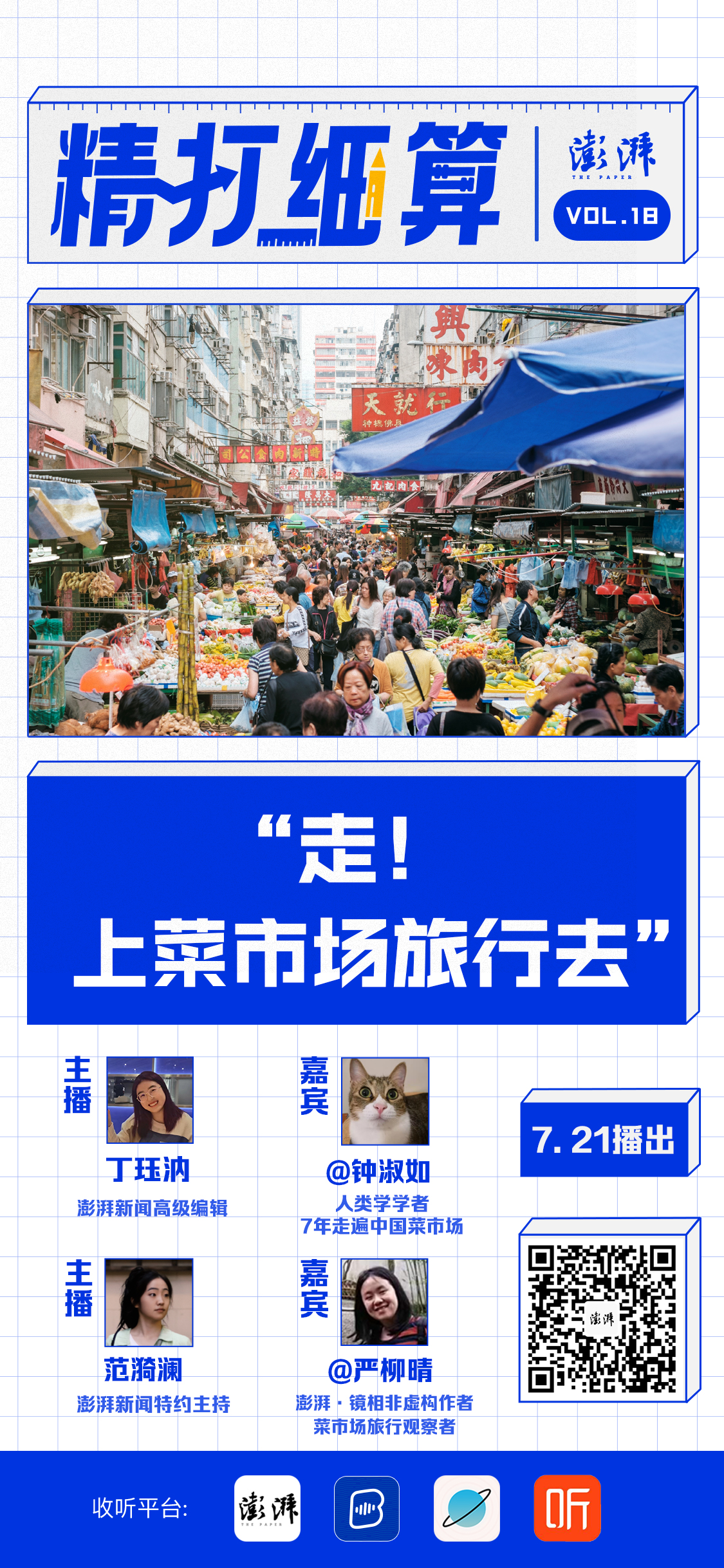

最懂旅游的年輕人,開始逛菜市場丨精打細算播客

你上一次逛菜市場是什么時候?

最近,微博熱搜“年輕人就不適合去菜市場”,引發了一眾“菜場小白們”的含淚共鳴。不會講價,不知挑選,回家才發現買錯了食材,好不容易做一次飯,結果一通折騰下來不如宅家動動手指買得方便。

但也有一批熱衷“菜市場旅行”的年輕人提出了反對意見,他們認為菜市場聚起的是一座城市的煙火氣,除了能見到形形色色的攤主顧客,還能買到新鮮蔬果、嘗到特色小吃,在“細碎的一蔬一飯中體會當地的風土人情”。

在豆瓣“菜市場愛好者”小組里,有近16萬人分享了各地菜市場里“沒見過的”食物。據《中國旅游報》報道,在寺廟咖啡走紅、淄博燒烤爆火之后,菜市場的“游客”變得越來越多了,社區菜市場、美食街區、鄉村大集等都受到了年輕人的熱捧。

菜市場是經濟學的最小單位和“第一現場”。作為《精打細算》最“回歸主題”的一期,我們邀請到了菜市場中的人類學家鐘淑如教授,和菜市場旅行觀察員嚴柳晴,一起來聊聊在菜市場中的“精打細算”。

本期節目中,你將聽到:年輕人愛上菜市場旅游的原因、菜市場和旅行深度結合后的變化,以及嘉賓們對隱藏在菜市場里的消費者行為學家的觀察。

【主播】

【主播】丁玨汭,澎湃新聞高級編輯

范漪瀾,澎湃新聞特約主持

【嘉賓】

@鐘淑如,菜市場里的人類學家,7年走遍中國菜市場

@嚴柳晴,澎湃·鏡相非虛構作者,菜市場旅行觀察者

【時間軸】

04:02 菜市場旅行:一蔬一飯中的風土人情

06:34 海鮮攤與“海鮮女”

09:00 人類學者在菜市場的七年

11:25 國外菜市場都被“革命”,為何中國的菜市場幸存?

15:23 網紅菜市場改造:“不要把生態連根拔起”

23:22 那些菜市場的銷冠們

28:00 “迷途浪子”的“山藥賭局”

30:10 攤販鏈接的“小江湖”

33:35 煙火文學:和菜場的白菜們一起上“一塊五一斤”的班兒吧

39:40 當“小修小補”被社區淘汰,誰還在戀舊物?

46:20 “平替”有理!破解消費主義的迷思

【配樂】

Daniel Jacob Teper-Little Trinketry

Lil Uzi 8bit Shit 2 -looperman

環境音:《在菜場 我們談詩說畫》-浙江廣電集團創意大片

菜市場旅行走紅,

年輕人在菜市場尋找精神安慰

丁玨汭:今年,很多年輕人到一個陌生的地方旅行,都會流行去當地的菜市場看看。@嚴柳晴,你觀察到這樣的現象了嗎?

@嚴柳晴:我單位曾到海南萬寧團建,大多數同事都去體驗了網紅極限運動項目,但有一位卻另辟蹊徑,帶著幾個不想去的同事到當地的菜市場玩。他說,在菜市場可以吃到當地最新鮮的東西。他帶著我們和小販討價還價,買剛從海里撈上來的鮮蝦活魚,又很麻利地找到了一個加工點,吃了一頓充滿鄉土人情的、熱騰騰的飯。后來我就對這種生活方式很感興趣,也了解到了有這樣一群熱愛“菜市場旅行”的人的存在。

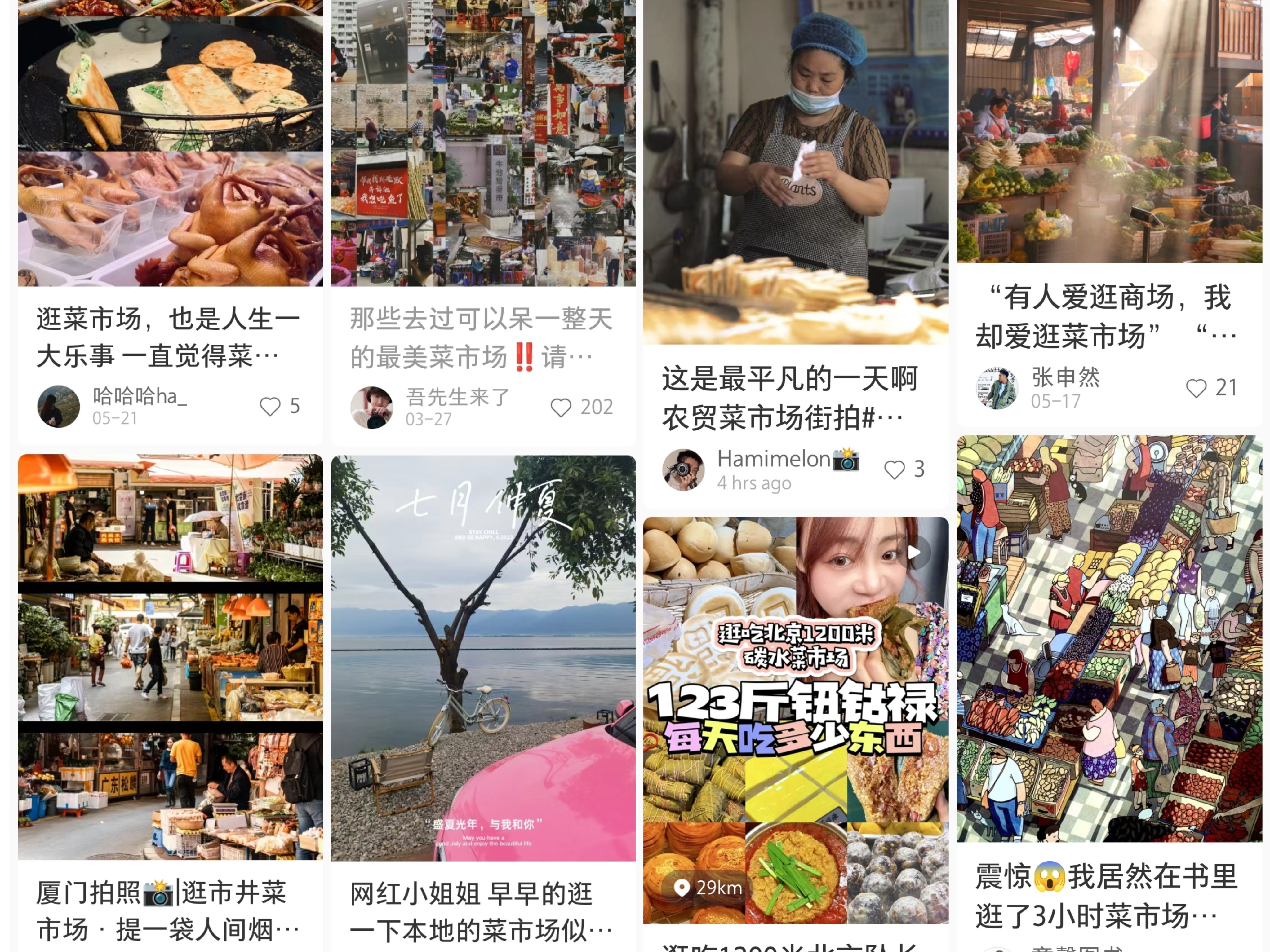

社交平臺上的菜市場旅游攻略/精打細算截圖

我發現他們身上有一些共同點:喜歡去觀察、體驗別人的生活,從中尋找一種精神慰藉。他們想在很細碎的一蔬一飯當中去享受一種慢節奏的步調,體會當地的風土人情。

嚴柳晴在海南萬寧街頭逛小市場/受訪者供圖

范漪瀾:是的,《舌尖上的中國》導演陳曉卿說過,了解一座城市最好的方式就是去菜市場。因為名勝古跡都是“西裝革履”的、裝扮得很好的,但是菜市場想裝也裝不了。只有看過菜市場之后,才和這個城市有了肌膚之親。

@鐘淑如:但奇怪的是,現在許多年輕人都喜歡到外地逛菜市場,但平時卻不去逛自己家附近的菜市場,這個現象是真的有意思。用我們旅游研究的話來說,菜市場具有“原真性”,不加修飾,和粉飾過的打卡點不同。

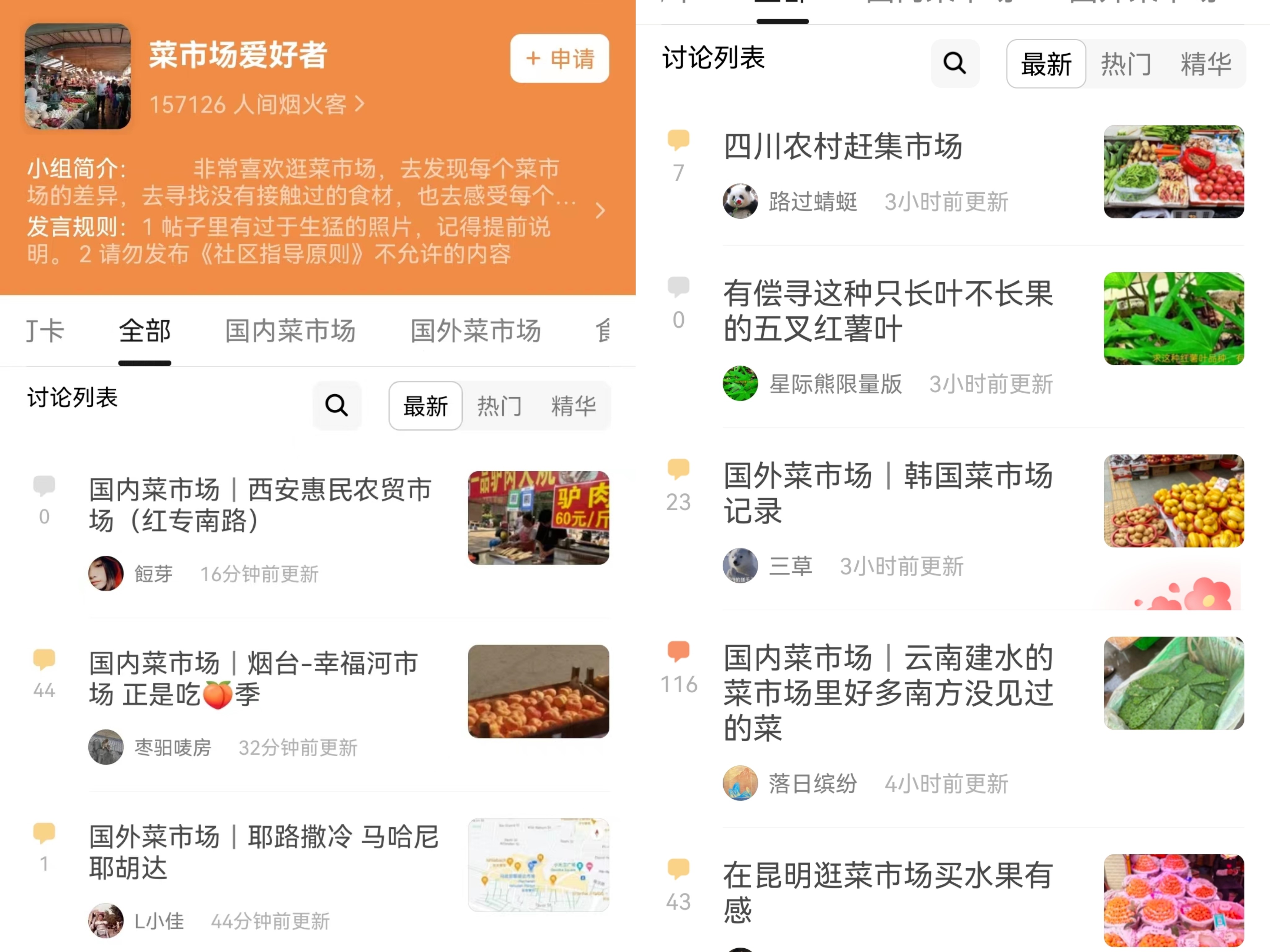

豆瓣小組里菜市場愛好者的分享/精打細算截圖

現在許多地方的菜市場,已經跟旅游深度結合,外圍一圈都是餐館做加工的。海南還有一個現象叫做“海鮮女”,菜市場旁邊會有一些專門幫你挑海鮮的地陪,穿著辨識度非常強的服裝,帶你去菜市場里面挑東西、幫你搭配一些當地的蔬菜,帶你到旁邊的海鮮加工店里面加工。她們也有一些賺錢的方式,跟那些海鮮加工店是協議關系,甚至有一些是它們的雇員。我們在店里消費的每一分錢,她們會有一定的提成。但是因為大家都很害怕被宰,這種現象現在越來越規范了。

范漪瀾:@鐘淑如教授從2016年就開始做菜市場相關的研究了,你為什么會選擇“菜市場”作為專業研究的課題?

@鐘淑如:我當時選好了在海南做研究,房子恰好租在一個市場旁邊。我逛菜市場看到有新鮮的海膽,非常便宜,才18元一個,就興沖沖地買了倆回去。但是當我打算邊看球賽邊享受美味的時候,一敲開海膽卻看見里面都是泥沙。第二天我去海鮮店找那個老板,他卻說整個海南的海膽都是這樣的,不光是自己這一家。我就覺得奇怪,問他這海膽貨源是哪里的?他卻語氣很拽地說:“憑什么要告訴你。”這句話刺激到了我,刨根問底、追根溯源可是人類學家的看家本領,于是當時心里就開始暗自較勁。

不久后我到美國讀書,對比兩個國家的情境后發現:中國的菜市場原來如此特殊,國外是沒有類似菜市場這樣的存在的。美國出現超市后,菜市場就被超市“革命”掉了。但我們是八九十年代也開始大規模地有超市了,好多專家學者都在預測說我們的菜市場是經濟比較落后的一種形式,很快就會被超市取代了,但實際上它還活得好好的。

鐘淑如在海南的菜市場做研究/受訪者供圖

2016年開始,我先后去逛了海南、廣東、香港、澳門、云南、貴州,還有四川等地的菜市場。大家可能是旅行的時候專門找菜市場去逛,我則是專門為了逛不同的菜市場而去旅行,最后變成了一種生活休閑跟課題研究結合的狀態。

菜市場著急了,

開始嘗試迎合年輕人

范漪瀾:有人說“菜市場是藝術家的天堂”,越來越多的設計師、策展人和畫家都把目光投向了菜市場,誕生了一些很網紅、很時尚的“打卡”方式,你甚至能夠在菜市場里面買到咖啡和聯名商品。@嚴柳晴,這會不會成為一種新的菜市場消費模式?

@嚴柳晴:聊到這些話題的時候,我們還是把菜市場當做一個簡單交易和實現生活功能的地方,但現在有一群新的人帶來了一種新的訴求。他們在菜市場傾注了更多,想要去體驗、去排遣焦慮、去審美,或者把菜市場當作一種新的生活方式。當這樣一種新的生態出現的時候,就會產生一種新的消費模式,比如像烏中市集、菜市場咖啡店、文創或者是一些聯名的活動,這些也是消費心態的載體。

丁玨汭:我覺得是必需品之外的一種附加價值。比如像烏中市集和Prada聯名的那次營銷,可能大家就想為了紙袋去買菜——但這也是被大家詬病比較多的“買櫝還珠式”的消費。

@嚴柳晴:各種營銷活動都有自己的立場和自己出圈的方式,但是歸根結底也是一種原始的消費業在和新興的消費者心態做整合,這種整合可能會出現矛盾體,比如說像奢侈品和菜市場的結合,因為矛盾的沖撞形成了一種沖擊感。出圈的一種方式是時尚的附加,比如說辦場演唱會;另外一種方式是消費鏈路的延續,比如說曾經追求生活體驗的那些年輕人,原來是愛在街上逛逛街、喝喝咖啡的,現在他成家了、開始柴米油鹽了,于是現在去菜市場買菜,并且把這種生活方式延續下來了,不同的樣態開始進行了新的整合。

大潤發“菜廠黑話”/圖片來源官微

@鐘淑如:從背后的邏輯來講,這種更像一種商業的行為。因為有時候不是說消費者期待什么菜市場就變成什么,而是現在有的菜市場自己著急了,屬于一種“自救”的行為,就開始嘗試著迎合年輕人,尤其是考慮到現在菜市場80%以上的消費者都是老年人的情況下,怎么樣吸引年輕人變成了一個話題。

很多商業公司認為年輕人就喜歡一些花里胡哨的東西,所以就會跟很多設計師、工作室聯合來重新設計這個市場,嘗試把它弄得非常好看,融入一些當地的文化。這種改造有些是挺成功的,但一部分也會產生負面的影響,忘記了菜市場最本真的是當地消費者的需求,這是個值得警惕的情況。我去過蘇州某個著名的網紅菜場,在宣傳上大家覺得它是一個成功改造的樣本,但其實里邊的生意已經差得不行,很多原來的攤主都已經退場了。因為菜場經過改造之后整體色調很暗,年輕人進去可能會覺得很有格調,但是對于來買菜的老人家來說,觀感卻不夠敞亮,所以他們就不喜歡去了。而且改造之后,雖然政府沒有要求攤販漲價,但他們自己因為覺得格調高了,就私下漲價。

菜市場的人氣想要聚起來很難,但散掉就很快。現在這個網紅菜場作為一張城市宣傳的名片、一個形象改造的窗口是成功的,但是作為一個菜市場,它在最本真的便民服務功能方面就不那么成功了。所以我們改造的時候一定要想想當地居民、附近真正在使用它的人,要把這些真實的需求融合起來再來改造。

菜市場里的消費者行為學家

@范漪瀾:@鐘淑如,你在和菜市場攤販共處期間,有沒有一些特殊的觀察?比如線上電商會有一些類似滿減的營銷方式,但菜市場似乎很少會有這樣的活動。

@鐘淑如:我們作為游客去逛菜場,更多是在看表象,雖然信息也足夠豐富,但是對于了解菜市場背后的一些運作機理,以及回答為什么它能夠在現代生活如此重要這個問題的時候,還是要了解背后的一些東西。

每個攤販其實都是消費者行為學家,精準命中了一些市場空缺和需求。我有次在廣州逛菜場,遇見一個老板說自己是個“迷途浪子”,年輕的時候賭錢輸了,后來妻離子散,淪落到菜市場里面賣山藥。他想出了一個滿減策略,買中了某個金額,比如說8.88元就立馬給你減3元,18.88元就給你再減5元。他說因為自己賭輸了,所以覺得做人還是要相信運氣,別人的運氣是不能搶走的,所以必須給你滿減。后來因為滿減很熱鬧,攤販邊就圍了一堆想要碰運氣的人。

在菜場里面能做十幾年還生意好的,他一定是個實誠人,因為可以做到薄利多銷。其次,他都會有一些固定的進貨渠道,貨源會跟別人不一樣。我在蘇州逛的一個智慧菜市場,我看到面板上寫著44號攤位賣得最好,結果發現它在一個犄角旮旯的地方。旁邊一位大娘告訴我說它家的芹菜跟其他家不一樣,蘇州人愛吃一種叫水芹菜的東西,蘇州旁邊有一個鎮叫車坊鎮,車坊鎮是專門產蔬菜的。所以經常逛菜市場的都是真正的老饕,他們知道好東西在哪里、賣的是什么貨源,攤主都是經過這些驗證才積累起的信譽和客源。除了食材貨源之外,懂得適當讓利也很重要。

菜場也是生活本身,是一個很好的窗口。年輕人會找到它的樂趣,小孩和老年人也可以。除了社區食堂之外,一些文化室也開在市場里面,所以對于老年人來說有一定的交流功能。所以菜市場不僅是一個買菜賣菜地方,它還是一個共有的社區空間。

@嚴柳晴:“攤販”這個身份很有意思,一端接的是消費者,另一端接的是供應鏈,這兩邊其實都是一個人情社會,都是像一個小江湖。剛剛那個攤販推出了滿減,他就抓住了周邊人群想要占小便宜又想有參與感的心理,我覺得這些攤販會對市場的即時變化特別敏感。

菜市場作為一個城市的空間,顧客有老年人、有都市白領,有父母和孩子。那么這些人最真實的需求、衣食住行的痛點是什么?如果一個經營者能夠把他們生活中那些碎片的難點找出來,去解決他們的問題,那么這個菜市場生態就可以盤活了。

@范漪瀾:是的,我們要關注菜市場真正容納、便利周邊社區的一些功能。比如有一次我去了家附近的菜市場,突然在最深處看到了一個配鑰匙、補衣服的地方,我媽媽說一定要記住這里,如今修補的地方可太難找了。北京沙河大集市場的衣服只賣5元錢,之前有微博熱搜就說“菜市場的衣服能有多絕”,還有一些B站很有名的模特,就喜歡去菜市場挑衣服,然后穿出出來給大家看一下,效果很好。

北京沙河市集上的古玩和衣服/精打細算拍攝

@鐘淑如:之前也有一個朋友專門找我聊過小修小補這個話題。因為消費社會就是鼓勵你買新的東西,比如在美國你去修一臺電腦比去買一臺新的電腦還要貴,所以這種修補的服務就逐漸地被淘汰了。但是其實社會上依然有需要這種服務的人群,他們過著精打細算的生活。所以上海和蘇州做得比較好的一個地方就是,在菜市場改造的時候會專門用租金減免的方式,把這些修補匠人給請回來。

「精打細算」,關注年輕人喜歡的消費話題

你可以在荔枝播客APP、小宇宙APP、喜馬拉雅

搜索「精打細算」收聽我們的節目

主播 /丁玨汭 范漪瀾

撰文、后期 /丁玨汭 范漪瀾

監制 /徐婉

運營 /胡雅婷

未標注圖片來源于視覺中國

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司