- +1

考古2022︱三國兩晉南北朝考古:都市大遺址有序進行,墓葬手工業推陳出新

【編者按】又是一年“考古時”。即日起,“考古2022”系列稿件將陸續見刊,這是澎湃新聞·私家歷史連續第四年與中國社會科學院考古研究所合作,邀請8位學者撰寫總結性稿件,對過去一年中國的重大考古發現做全時段、全方位梳理,以饗讀者。

在2022年全國十大考古新發現評選中,三國兩晉南北朝時期考古發現有湖南桑植官田遺址、貴州貴安新區大松山墓群、吉林琿春古城村寺廟址三個項目入圍終評,后兩項一舉榮獲十大殊榮,這也是近年獲獎數量最多的一個年份。相對于前幾個年度而言,2022年度傳統大遺址項目,如漢魏洛陽城、東魏北齊鄴城等大遺址考古工作繼續按計劃有序開展,渡頭古城、越州故城等地方城址有了新的突破。在基本建設中開展的考古工作,比較重要的如陜西咸陽布里十六國大墓、陜西西安北陳村墓群、河南洛陽朱倉北朝墓群、貴州貴安大松山墓群均取得了令人矚目的考古發現。手工業方面,湖南桑植官田鑄鐵作坊遺址填補了這一時期冶鑄考古的空白。河北臨漳鄴城核桃園北齊佛寺的持續工作使得佛寺布局日益清晰,吉林琿春古城村1號寺廟址雖然保存不佳,但作為我國境內發掘的第一處高句麗佛寺遺址,也是東北地區已知最早的地面式佛寺遺址,對于佛教傳播和邊疆考古研究均具有較為重要的學術意義。

此外,2022年12月29日,鄴城遺址和統萬城遺址被國家文物局列入第四批國家考古遺址公園名單。截至目前,在已掛牌的55家國家考古遺址公園中,屬于三國兩晉南北朝時期的有3家:吉林集安高句麗遺址、河南洛陽漢魏故城遺址、河北臨漳鄴城遺址;而在立項的80家中,還有:山西太原晉陽古城遺址、甘肅瓜州鎖陽城遺址、內蒙古和林格爾土城子遺址等多座大型城址。國家考古遺址公園的建設不僅有助于考古遺址的保護、展示與利用,也為考古工作開展的便利提供了前所未有的契機,“邊發掘、邊研究、邊保護、邊展示”的工作理念如今已深刻貫徹到各大考古遺址公園的建設與管理運營之中。

以下按都市、墓葬、手工業、佛教四個方面對2022年度各類遺跡主要發現情況分別進行概述。

都市遺跡

繼續以宮城內建筑布局探索為學術目的,漢魏洛陽城遺址主要開展了三方面工作:(1)對2021年發掘區內部分遺跡進行擴大發掘和解剖,(2)宮城東墻及其附近發掘,(3)千秋門遺址發掘。

在2021年工作基礎上的擴大發掘主要針對永巷東端和宮城軸線處。永巷東端的擴方,為確認北廊房、北排房的東端和這一部分永巷的走向、寬度等提供了重要信息。永巷在北廊房東端呈曲尺形折拐,寬度由6.5米擴大到11米。此處還發現一座門址,為南北兩間進深的單門道結構,門道寬4.8米、兩間進深共4.2米。該門址與東側夯土墻起到了控扼永巷南北交通的作用。基于北廊房和北排房東端的確認,可復原知其東西總長約320米,與太極殿宮院東西面寬基本一致,且軸線位置的發掘未發現南北向穿越永巷的門址。據解剖顯示,魏晉永巷與北魏永巷結構相似,均為兩側夯土墻夾建形成通道,魏晉通道略窄,寬約4米。此外,在永巷東北角的發掘中,還在北魏遺跡面下發現一曲尺形夯土墻和一半地穴式磚砌方池,這兩處遺跡打破魏晉鋪磚地面,出土了較多特征極為鮮明的十六國時期板瓦、筒瓦、半人面截角檐頭筒瓦、“富貴萬歲”瓦當等(圖1)。通過上述工作了解了始建于魏晉時期的永巷建筑的形制演變,并在解剖中發現和確認了十六國時期的建筑遺存,極大豐富了漢魏洛陽城的歷史文化內涵和遺物編年。

圖1 漢魏洛陽城永巷東北磚池出土十六國瓦件

在宮城東墻的發掘中,了解到東墻墻體寬約3.5米,其內側有南北向順墻的磚砌水道,外側有寬度超過27米的道路。同時,在宮墻內側發現兩座東西并列分布的地下式倉窖,其口部破壞嚴重,直徑約11米、深約7米,其中1座倉底發現少量炭化植物遺存。倉窖北側和倉窖間還發現有夯土隔墻,寬約1.2米。結合勘探了解到,在司馬門內大道以東、東掖門大道以北、永巷以南、宮城東墻以西區域內分布有大量類似倉窖,總數約240座,在宮城東部形成了一個較為獨立的倉窖區,發掘者認為該倉窖區可能是北魏時期皇家府庫遺跡。

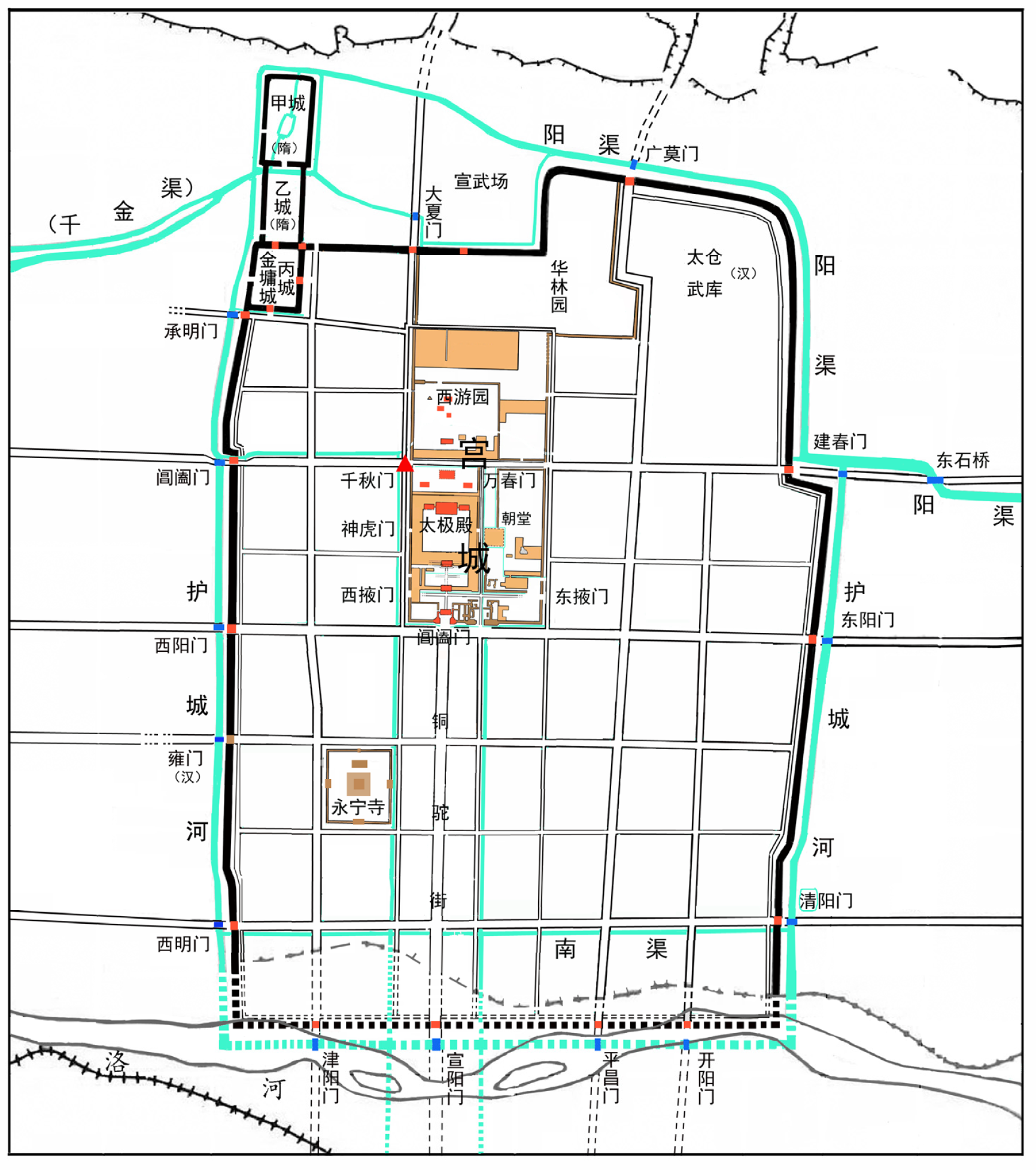

千秋門是北魏宮城西墻上自南向北第三座宮門,也是內城閶闔門至建春門大道貫穿宮城的重要節點(圖2)。過往發掘顯示,千秋門與宮城正門閶闔門、神虎門形制相似,皆為“曲尺形雙向子母闕”式殿堂類門址。本年度對千秋門遺址進行了解剖發掘,發現門址在北周時期進行了大規模的重建,早期門址的形制目前尚不清楚。目前發現的門址西側子母闕闕臺始建于魏晉時期,北魏在其基礎上加以改建。在千秋門門址的闕間廣場下層,解剖發現保留有魏晉時期的大型地下水道遺跡,其下還發現漢代的大型磚券水道(圖3)。魏晉時期的石砌水道基本是由底板、側板、蓋板構成的水涵洞,雖具體砌筑細節有所差別,但“石工細密,非今之所擬,亦奇為精至也”(圖4)。這樣的大型水道遺跡在漢魏洛陽城的發掘史上尚屬首次發現,整套完備的水利設施集中反映了魏晉時期水利工程的成熟技藝,以及當時都城對水資源利用和環境改造的認知水平。

圖2 漢魏洛陽城千秋門遺址位置示意

圖3 千秋門遺址發掘平面圖

圖4 魏晉水道

上述三處考古工作的持續開展不僅豐富了對于北魏洛陽宮城形制布局的認識,十六國時期遺跡和遺物的確認則為今后進一步辨識洛陽宮在魏晉、十六國、北魏三個時期的結構與變化打下了堅實基礎。

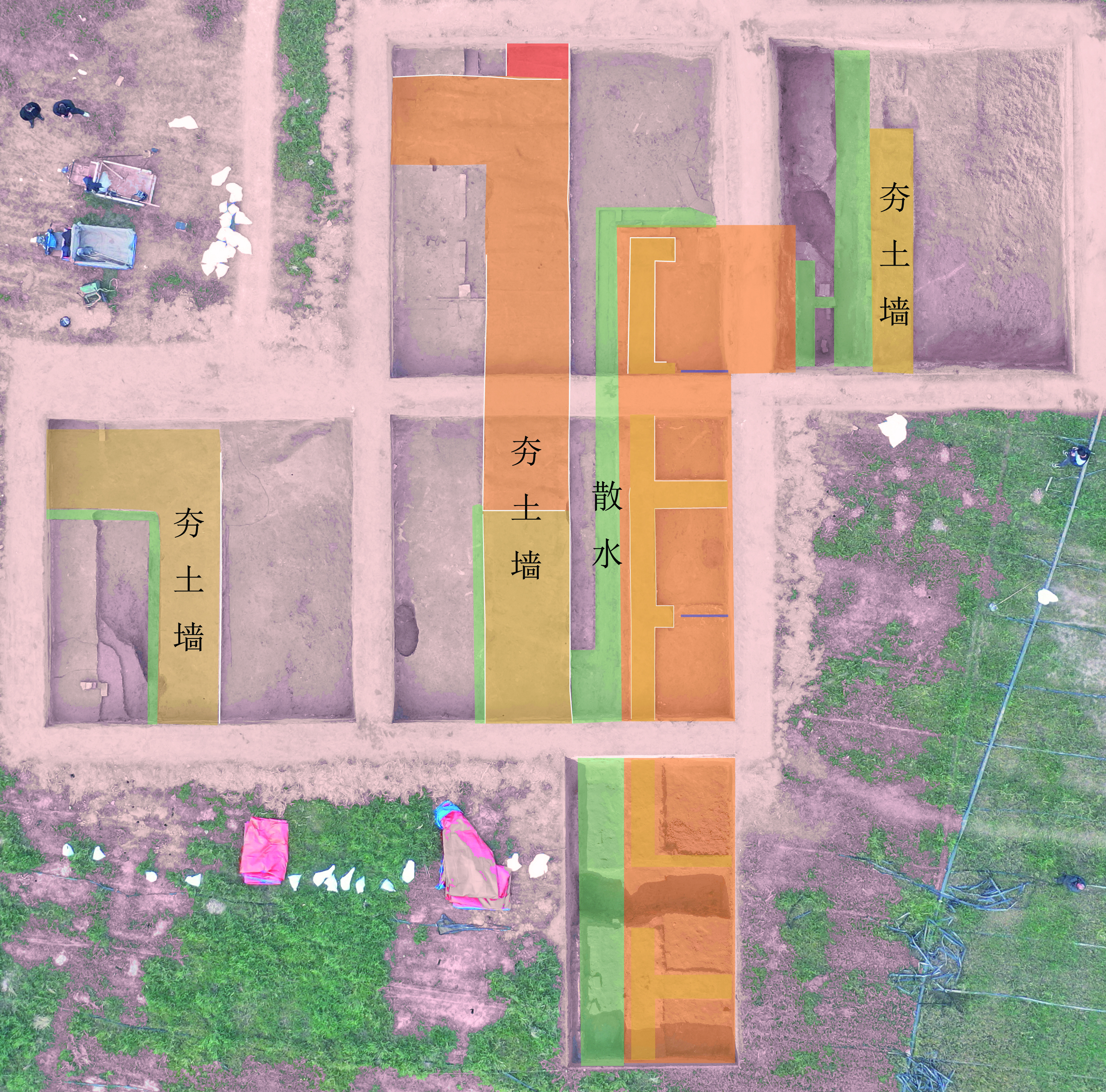

鄴城遺址位于河北省邯鄲市臨漳縣西南,是曹魏至北齊六朝故都。2022年度工作重點最初集中于宮城東北角,后擴展至宮城西北角。通過發掘確認,宮城東北角由兩道宮墻組成,中間形成夾道。內側宮墻寬約1.8-2.3米,外側宮墻寬約2.45-2.5米,墻體內外均涂抹白色墻皮,局部還有朱紅色影作木柱。外側宮墻東側有一排小型房屋,南北向分布,周匝環繞散水。這排房屋所處夯土臺基東西寬約5.2米,已揭露出7間。(圖5)宮城西北角破壞略為嚴重,但第二道宮墻也得以確認,只是墻體無存,僅余基礎。出土遺物以磚瓦類建筑構件為主,種類和類型均較為豐富,制作精良,為文化層和遺跡年代判斷以及相關研究提供了重要基礎。綜合勘探與發掘情況來看,此次發現的系東魏北齊鄴宮的第一重宮墻,為復墻形式,兩墻之間形成約7.7米寬的夾道。由此來看,之前發掘的第二重宮墻結構亦大致相似,墻體寬3-4米,兩墻間距約6-7米。上述考古發現為探索東魏北齊鄴宮平面布局不斷積累著重要基礎資料。

圖5 東魏北齊鄴城宮城東北角

2021年8月起,成都市文物考古研究院在成都青白江區城廂天府文化古鎮發現夯土墻以及刻有“新都城”銘文的城墻包磚。東晉常璩在《華陽國志·蜀志》記載:“蜀以成都、廣都、新都為三都,號名城”,但是這幾座城池的具體所在都沒有明確線索。此次發掘不僅發現城墻、壕溝等城市防御設施,更為重要的是發現了數十塊“新都城”銘文的城墻磚,以實物證據明確了城廂鎮在西漢至三國時期為蜀郡、廣漢郡的“新都城”所在。

渡頭古城遺址位于湖南臨武,湖南省文物考古研究院于2021-2022年對東南城壕、城內中部、城外遺址區及周邊墓群進行了發掘。發掘顯示,城壕位于城址東南,六朝時期城壕打破漢代城壕,漢代城壕僅剩底部。此外還發現房址、水井、道路等建筑遺跡,如F2平面呈長方形,長22米、寬8.5米,僅存基槽;J1為磚砌井,總深約13.3米,結構復雜;J2為土井,口大底小,口徑約3.7米,發掘深度10.1米。L1以碎陶片、瓦片、磚塊、小塊卵石鋪墊而成,厚3-5厘米。F2、J1、L1均位于城內中部略偏東南,是城內六朝時期的一組主體性建筑。城址內出土遺物較為豐富,有陶器、青瓷器、石器、鐵器、銅器等。通過兩個年度的發掘,可以確認現存城址及瞭望臺形成于六朝時期,與漢代城市在面積和結構上均發生了變化。上述發現為深入探究湘南地區地方城市的布局提供了新的考古資料。

2019至2022年,廣西文物保護與考古研究所、中山大學對廣西浦北越州故城遺址進行了連續性主動發掘,建立起對南朝時期州城遺址的平面布局和建筑形制的初步認識。越州故城遺址由外城和內城構成。外城平面近半橢圓形,周長2080米,其中北墻沿山脊修筑,弧折,部分直接利用了自然山體,東、南、西墻相對較直。內城位于外城西部,平面呈長方形,城墻外設有護城壕。發掘的1座城門顯示其屬開鑿自然山體為門道,與文獻記載越州“穿山為城門”相合。出土遺物主要為建筑材料,還有大量陶器、瓷器、鐵器、玻璃珠等。炭化植物種子測年結果與文獻記載大致吻合,顯示越州于公元474年始立州鎮、隋大業初(公元605)廢州遷移治所。作為目前嶺南地區發現的規模最大、保存最好的南朝時期城址,其年代明確、布局清晰、結構獨特,為研究南朝時期州治類城堡的形制特征提供了重要實物資料。

墓葬遺跡

近年為配合陜西西安西咸新區空港新城建設及咸陽機場三期擴建,在西安西部的洪瀆原上發現了大批戰國秦漢至隋唐時期墓葬,其中不乏極為重要的高等級墓葬和布局規整的公共墓地。2022年1月24日,洪瀆原墓葬群入選第二屆“陜西重要考古新發現”。

陜西省考古院在咸陽市底張街道布里村北發掘了一座大型十六國墓葬(20XJM63),是目前發現規模最大的十六國時期墓葬。該墓位于洪瀆原核心區域,周圍分布著大量東漢至隋唐墓葬,也是北周至隋唐高等級墓葬的集中分布區。該墓為長斜坡墓道帶兩個天井的前后室土洞墓,全長98米,墓底距地表約16米,被盜擾破壞嚴重。墓葬天井上口近地表處發現土雕建筑,現僅存兩個相背的凸字形土臺。土臺周壁可見顏料裝飾,殘存紅、黑、白等色。墓道長60.48、內寬2.6米,東、西、北三壁各留有三級臺階,墓道北端近封門處兩側壁面均刷有白灰。墓道為前、后室土洞結構,平面近方形,前室較大,寬3.6、進深3.8、高約2米,后室被盜掘一空,人骨、葬具盡失。前、后室壁面殘見白色和紅色,原或有壁畫。墓中共出土各類隨葬器物127件(組),集中分布于壁龕和前室內,以各類陶俑、動物和模型明器為主。前室東部有一組陶女樂俑,呈圓弧形分布,似模擬演奏場景(圖6)。發掘者綜合墓葬結構和出土遺物推斷墓葬年代為前秦時期。該墓規模宏大,墓中出土樂俑數量眾多、組合完整、場景生動,并且首次發現十六國時期女騎馬儀仗俑,為關中地區十六國大型墓葬研究提供了重要資料。

圖6 咸陽布里十六國大墓女樂俑儀仗

北陳村墓群位于陜西西安空港新城城北杜街道,西安市文物保護考古研究院自2021年發掘至今,發現圍溝1處,平面呈長方形,東西233.5米、南北發掘長256.5米。圍溝內規整排布了217座十六國、北朝至唐代墓葬,墓葬均坐西朝東,呈南北縱向排列,墓葬間間距基本一致,同一列墓葬大小規模相近(圖7)。根據墓葬規模大小,可將墓群分為東西兩部分,東區墓葬規模較大,由東向西呈5列分布,墓道長度大于15米;西區墓葬規模較小,東西向呈4列分布,墓道長度小于15米。出土遺物以銅錢為主,另有少量銅飾品、鐵器、陶器、泥餅等。發掘者綜合墓葬形制和出土遺物判斷東區墓葬年代為十六國、北魏至西魏時期,西區墓葬年代約北周至唐初,整體而言自東而西、由南向北,墓葬規模漸小、時代漸晚。另根據體質人類學鑒定,墓主人死亡時間多在壯年,男、女比例基本為1:1,表明人群之間可能存在著共同血緣或地緣關系。

圖7 西安北陳村墓群

朱倉北朝墓位于洛陽市孟津區平樂鎮朱倉村東北部,洛陽市考古研究院于2022年10月在進行小浪底南岸灌區建設項目的考古發掘中發現,共發現3座呈“品”字形排列的墓葬。這三座墓葬均坐北朝南,為長斜坡墓道單室土洞墓,墓中最為重要的發現是2套圍屏石棺床,發掘者推測墓葬年代為北魏末年至東魏時期。M260圍屏石棺床由石屏風和石棺床兩部分組成,圖像為減地平钑,局部涂朱貼金。石屏風上除1幅似為男性墓主人外,其余內容為“郭巨埋兒”“老萊子戲彩娛親”“秋胡戲妻”“臨深履薄”等孝子、列女、高士故事及墓主出行儀仗,棺床外側為獅子、畏獸等神獸圖像。墓中隨葬器物多為陶器,有罐、碗、盤、俑、銅構件等(圖8)。M262圍屏石棺床結構同M260,但未配石刻子母闕。石屏風上未見墓主人圖像,僅有“董永七仙女”“郭巨埋兒”“孝孫原榖”“伯俞泣杖”等孝子故事,及侍女持帳出行等畫面。棺床上部為高浮雕雙層蓮瓣,蓮瓣全部貼金并有紅綠彩繪,其下內容為獅子、畏獸和千秋萬歲等圖像。墓中出土器物以陶器為主,有壺、罐、盤、碗,以及倉、灶、井、磨、等模型明器和鎮墓獸、人俑、動物俑等陶俑。M261未發現圍屏石棺床,但甬道內出土部分石棺頭擋殘塊,經初步清理圖像有神人、門吏、畏獸等,局部涂朱貼金。墓中隨葬器物多為陶器,有倉、灶、井、磨、碓,以及人俑、動物俑、鐵環等。此次發現的圍屏石棺床為洛陽地區首次考古出土,石圍屏的圖像內容以中原傳統的孝子和出行故事為主,藝術水平較高,但兩套圍屏的圖像風格又有所差異,反映了北魏晚期以后繪畫風格的變化,逐漸由“瘦骨清像”向“雄健飽滿”轉變的過程。該項發現入選了“2022年度河南省五大考古新發現”。

圖8 孟津朱倉M260圍屏石棺床及隨葬器物

2022年5至6月,三門峽市文物考古研究所聯合靈寶市文物保護管理所在河南靈寶市豫靈鎮發現北朝墓葬4座,坐北朝南,東西向并排分布,均為帶天井長斜坡墓道土洞墓。墓室后部設有石棺床,以多人合葬為主,未發現隨葬品。

南方地區六朝墓葬的發現仍以江蘇、浙江、湖南等地為主。定坊村墓地位于江蘇南京雨花臺區地下文物重點保護區“鐵心橋古墓葬群區”范圍內,2022年7至12月發掘,共發現9座六朝時期磚室墓。其中孫吳時期墓葬平面呈束腰形,由排水溝、甬道、過道、前、后室組成,前、后室皆為四隅劵進式穹窿頂結構;東晉至南朝時期墓葬平面呈長方形或“凸”字形,為單室劵頂墓。東晉至南朝時期墓葬共5座,方向基本一致,應按一定順序排葬,且這組墓葬距東晉晚期謝攸家族墓地直線距離僅300余米,不排除為謝氏家族墓的可能。此外,江寧華西村墓地發現六朝墓葬95座,墓葬形制有疊澀頂、單室、并列雙室、多室等,還發現“永康元年”紀年磚。上述發現為豐富南京地區六朝墓葬形制演變、喪葬習俗研究提供了新的實物資料。

杭州市文物考古研究所在浙江杭州臨安區錦北街道民主村發現7座東晉磚室墓,其中M1見有“永和十年”、“睪氏”等銘文磚,為研究浙西北區域東晉葬制提供了新材料。浙江寧波海曙區孟夾岙墓地發現孫吳、西晉墓葬4座,東晉墓葬9座,均為凸字形單磚室墓,并發現有“元康元年(291)”、“永和元年(345)”、“隆安九年(405)”銘文,南朝墓葬6座,多為長方形單磚室券頂墓。

豬垅背墓群位于湖南茶陵縣馬江鎮末頭村,系配合高速公路項目建設發現,湖南省文物考古研究所聯合茶陵縣文化旅游廣電體育局共發掘發現六朝墓5座,均為磚室墓。墓葬平面近凸字形,個別設有壁龕,墓磚紋飾多樣,有幾何紋、蓮花紋等。墓群受盜擾嚴重,出土物以青瓷器為主,有盤口壺、碗、盞和硯臺等。此外,耒陽禁山墓群發現六朝墓4座(1座東晉、3座南朝)、安仁苗竹山墓群發現六朝墓1座。上述三處墓群均位于湘東南一帶,為湘江流域的埋葬習俗、經濟社會發展以及文化交流等方面研究提供了新的材料。

大松山墓群位于貴州省貴陽市貴安新區馬場鎮。為配合貴州醫科大學新校區建設,貴州省文物考古研究所聯合北京大學、四川大學、中山大學對該墓群開展了全面考古發掘,共清理墓葬2192座,出土各類文物4000余件(套)。其中兩晉南朝墓葬92座,均為石室墓,墓室砌筑整齊,所用石料規整,墓前多帶考究的排水溝。該墓群墓葬年代從兩晉一直延續到宋元明時期,是貴州已發掘規模最大、延續時間最長的一處墓地,首次建立起黔中地區兩晉至明代墓葬發展序列,為貴州歷史時期考古學研究建立了年代標尺。作為一處罕見的大型地方民族公共墓地,該發現對于西南邊疆古代少數民族喪葬禮俗研究具有較為重要的學術意義。該項發現因其重要性而榮獲“2022年度全國十大考古新發現”。

手工業遺跡

手工業考古特別是城市手工業考古在近年漸成學術熱點,與陶瓷生產、冶鐵鑄造等相關的手工業遺址是當時社會生活所需基本必備品的源頭,代表了一個時期社會生活水平和發展狀況。三國兩晉南北朝時期陶瓷窯址發現較多,但鑄鐵遺址較為罕見,官田鑄鐵作坊遺址填補了這一空白。

官田鑄鐵作坊遺址位于湖南省張家界市桑植縣澧源鎮朱家坪村,自2015年首次發掘以來,湖南省文物考古研究院聯合四川大學考古文博學院、北京大學考古文博學院等機構于2020-2022年再度兩次發掘,揭露面積3500平方米,共清理灰坑251個、灰溝124條、房址17座。灰坑多數較為規整,部分經確認系與冶金生產相關的熔鐵爐、鍛鐵爐、藏鐵坑、儲料坑以及長方形加工爐等。灰溝數量較多,部分呈方形或長方形的圍溝狀。房址以圓形窩棚式為主,另有長方形基槽式和圓形淺地穴式。根據加工爐、房址、圍溝之間的遺跡配套關系,可以確定部分遺跡組合為封閉式或半封閉式作坊。發掘發現的遺跡大部分都沿河流呈東北-西南方向,各種加工爐遺跡靠近河流區域,在距離河流較遠的地方發現瓦當等建筑構件,或存在生產管理區域。出土遺物包括陶、瓷、鐵、銅、琉璃等。陶瓷器有罐、缸、甕、盆、缽、碗、碟等。銅器較少,主要有環、鈴、箭鏃及錢幣。鐵器數量較多,有鍤、斧、鑿等生產工具,以及刀、釜、帶鉤等生活用具,大部分為中原鐵器形制。冶鑄遺物包括鑄范、爐渣、坩堝及鐵屑等(圖9)。本次發掘明確了官田遺址是以生鐵為原料,集熔鐵、鑄造、退火、鍛造、精煉等工藝技術為一體,并兼營鑄銅的多金屬生產作坊,為目前南方地區已知規模最大的漢晉時期鑄鐵遺址。新發現的各類加工爐形態獨特、功能較為明確,具有顯著地方特色,填補了古代鐵器生產、加工等研究的空白,是南方地區漢晉時期手工業考古的重大發現,為研究這一時期南方地區鐵工場的功能布局、爐型特點及生產加工流程提供了重要資料。

圖9 湖南桑植官田遺址出土冶鑄遺物等

佛教遺跡

佛教考古始終是三國兩晉南北朝時期的最為重要課題之一。接續前幾年的持續工作,河北臨漳鄴城核桃園北齊佛寺和吉林琿春古城村寺廟址又有新的突破。

鄴城遺址核桃園北齊佛寺2022年度工作繼續圍繞佛寺布局展開。經發掘,在6號基址與9號基址之間確認了11號基址,平面近方形,東西17、南北16米。兩翼設有連廊,夯土南北近6米、東西約3.5米,西連廊尚余1方形礎石,邊長約42厘米。11號基址和兩翼連廊周匝環繞散水,寬約1.2米。東連廊與6號廊房隔水溝相連接,廊房中部未設隔墻,可直接通往3號大殿所處院落。8號基址與7號基址銜接處,經發掘確認為丁字形銜接。8號基址夯土南北寬約10米,南、北側均有散水,寬約1米。8號基址中部瓦墻延伸至7號基址之上,瓦墻寬約0.7米,瓦墻之間間隔有方形礎坑。出土遺物以磚瓦類建筑構件為主,種類有板瓦、筒瓦、瓦當、空心磚、獸面瓦等,瓦件表面多呈黑光,顯示出獨特的時代特性和建筑級別。11號基址出土的大型獸面瓦件,是鄴城遺址首次經科學發掘出土且保存完好的大型獸面瓦件(圖10)。11號基址的發現為探索核桃園北齊佛寺布局提供了全新的材料,其性質及與佛殿之間的關系值得深思。8號基址與7號基址銜接處的發現,為重新認識佛寺布局提供了重要線索,連續瓦墻的發現也為認識6號和7號廊房的功能分區和佛寺內部院落組成方式提供了新的認知。

圖10 鄴城遺址核桃園北齊佛寺出土大型獸面瓦件

古城村1號寺廟址位于吉林延邊琿春市三家子鄉古城村東側,地處圖們江支流琿春河沖積平原,西鄰唐代渤海國時期城址溫特赫部城,西北距唐代渤海國都城-東京八連城僅4公里,吉林省文物考古研究所聯合琿春市文物管理所自2016年迄今持續進行考古發掘。該寺廟址因農田改造破壞較嚴重,發掘發現墻體基槽4段、疑似磉墩3個、火炕遺跡1處。出土上千件石質背屏式造像殘片,其形式、題材與北朝晚期至隋代中原地區佛教造像趨同,且與朝鮮發現的高句麗、百濟佛造像存在一定共性,系公元6世紀末高句麗時期(前37-668年)造像。出土瓦件包括筒瓦、板瓦、瓦當等(圖11),數量亦較多,從形式特征及制作工藝來看,年代跨越三燕(337-436年)至渤海國中晚期。綜合遺跡與遺物的發現,發掘者認為該寺廟址始建于公元5世紀,沿用至渤海國中晚期,廢棄于公元926年契丹攻滅渤海之際。大量制作于公元6世紀高句麗佛教造像的出土結束了圖們江流域南北朝隋代考古發現的空白狀態,為該地區開展高句麗考古提供了重要支點。該寺廟是我國境內發掘的第一處高句麗佛寺,也是我國東北地區已知最早的地面式佛寺,出土造像對于完善高句麗佛教物質文化面貌具有重要意義。結合2號寺廟址(包含早晚兩期遺跡,時代均為渤海國時期)的發現來看,該遺址的發現展示出南北朝隋唐時期在中原文化影響下邊疆地區佛教物質文化的傳入與發展過程,對實證我國統一多民族國家的形成具有重要價值。該項發現榮獲“2022年度全國十大考古新發現”。

圖11 “壬子年六月作”銘瓦當

注:以上系對2022年度三國兩晉南北朝時期重要考古發現的工作盤點,資料內容主要來源于《中國文物報》、中國考古網以及中國社會科學院考古研究所和各省考古學會、考古研究所年度田野工作匯報的網絡報道。當然,也有不少發現因未見詳細報道而無法涉及,故此難免有遺珠之憾。此外,因大多考古發現屬首次報道,內容詳略不一,筆者在整理時或有理解不當甚或曲解之處,敬祈廣大讀者海涵!

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司