- +1

風暴中的新聞專業:更雞肋,還是更重要?

《華盛頓郵報》劇照。

?采寫 | 張文曦

?編輯 | 蕭奉

新聞專業最近被沖上了風口浪尖。

考研教師張雪峰在一次直播中勸學生不要報新聞專業,稱“閉上眼睛隨便報一個專業,都比新聞學好”,引發了巨大爭議。在得到不少網友支持的同時,多名新聞傳播學的院校教師也紛紛發文回應和反駁張雪峰對新聞專業的質疑。

新聞專業還值得讀嗎?似乎有很多數據和調查可以說明,新聞專業的位置正在變得越來越尷尬,就業率難以令人滿意,還頻頻登上“大學生最后悔專業”排行榜。

近日有一個報告登上了熱搜:“美國CNBC在去年年底的調查顯示,受訪者中,有44%的大學畢業生對所選專業感到后悔。排在第一位的是新聞專業,87%的受訪者表示,后悔在讀大學時選擇了新聞專業。”

另一方面,隨著這十幾年社交網絡的發展,媒體形態發生了劇烈的變化,新聞專業也出現了內在危機。

2023年6月14日,英國牛津大學路透社新聞研究所(Reuters Institute for the Study of Journalism)發布了《2023數字新聞報告》。這份報告顯示,年輕一代更傾向于通過社交媒體、搜索引擎或移動聚合應用等途徑獲取新聞。人人皆可成為“記者”的社交媒體,已經成為用戶獲取新聞的重要入口。

如今,人工智能技術開始介入新聞生產,十幾秒的短視頻試圖在新聞版圖找到自己的一席之地,網絡大V成為年輕人的新聞來源。很多事件首次公之于眾,不是來自媒體,而是來自社交網絡、來自自媒體、來自視頻號,而媒體的報道很容易被淹沒在信息流里。

《新聞編輯室》劇照。

內外交困之下,新聞專業該如何回應?讀新聞,真的不再是一個好選擇了嗎?

常江是這些年最受年輕人喜歡的新聞傳播學者之一。作為深圳大學特聘教授、深圳大學媒體融合與國際傳播研究中心主任,常江在微博上擁有100多萬粉絲。他持續地在社交媒體上參與公共討論,更多時候則是分享自己的日常和美食圖片,偶爾會在評論區回應網友們的各種問題。

近些年來,“數字新聞”成為了他的研究重點,他關心數字時代的新聞行業將如何發展,面對信息越來越龐雜的互聯網和新聞源,讀者可以有哪些選擇。這位自稱“深度的社交媒體使用者”的新聞傳播學教師,會怎樣看待新聞專業的危機?

以下是常江教授的回答。

社交網絡促進對話,只是一種幻想

硬核讀書會:許多新聞事件發生后,社交媒體都會成為輿論的戰場。表面宣揚公開、平等和自由的社交媒體似乎沒能把人們帶去交流的境地。粉發女孩被網暴、全網討伐指責別人偷拍的川大女生……這些都是典型的案例。讓社交網絡促進人與人之間的對話和理解,是否只是技術樂觀主義者的幻想?

常江:是的,的確只是一種幻想。而且技術樂觀主義在我看來是錯誤的。

社交媒體只能促進對話,而不會促進理解。理解不是在對話中產生的,而是在“有距離的對話”中產生的。

此處的“距離”是一個很復雜的概念,既包括對話各方在社會和心理層面的疏離性,也包括對話活動必須遵守的一些原則,比如公開性和透明性。而這些東西都是社交媒體的文化所反對的。

而更糟糕的是,社交媒體背后的平臺資本主義,在某種程度上是以暴力話語為養料的——更多的理解意味著更少的流量,而“沖突”才是用戶數據的富礦。

《匹諾曹》劇照。

硬核讀書會:社交媒體正在變得越來越娛樂化,像現在的微博熱搜,排在前列的很多都是明星的娛樂八卦或者比較瑣碎的娛樂小事,真正嚴肅的公共議題有時反而很難獲得關注。你認為,這種情況會帶來什么影響?如何在社交平臺上,提高大家對公共議題的關注?平臺在其中應該起到什么作用?

常江:對于這個問題,我想強調兩個觀察:第一,所有“熱搜”都是在平臺,乃至其他力量的干預下生成的,所以熱搜把哪些東西呈現給我們、賦予哪些議題更高的優先級,不是一個自然發生的情況,而是刻意為之。如果平臺想要起一些好作用,或者有能力起一些好作用,那么現在的情況恐怕也非如此。

第二,人在絕大多數時候都是傾向于追求輕松愉悅、逃避嚴肅沉重的,這是人的天性。人對嚴肅公共議題的關注是理性和自律的結果,這也就意味著如果我們期望人們更多關注“嚴肅的”議題,那么我們需要做的是提升人的理性和自律能力,而不是改變熱搜。

所以,我還是認為,很多事情不是“規避”或“引導”的問題。改進一個社會的總體信息生態,是一個系統工程,沒有任何一個行動者——無論平臺、KOL、用戶還是別的——可以通過單方面的努力完成這個任務。我們需要的是一種總體性的思維。

我們要考慮的問題是:有什么制度或文化設計可以讓平臺和用戶心甘情愿地讓渡一部分利益或壓抑一部分天性,來共同換取一個更好的社會?

《華盛頓郵報》劇照。

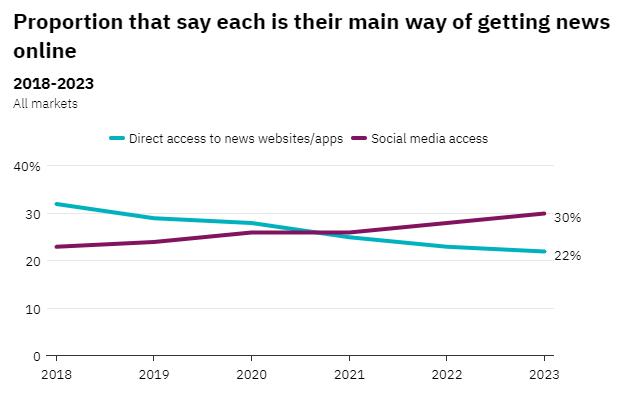

硬核讀書會:近日,牛津大學路透社新聞研究所發布《2023數字新聞報告》,報告中顯示,人們通過社交媒體查看在線新聞的比例(30%)領先于直接訪問新聞品牌的應用程序和網站(22%),尤其是年輕人,他們對社交媒體更加依賴,社交媒體已經成為用戶獲取新聞的重要入口。

你覺得在中國,人們是否也有傾向于通過社交媒體獲取新聞的趨勢?這種新聞獲取方式的改變,會對個人造成什么樣的影響?

常江:將社交媒體作為獲取新聞的主要渠道是一個總體性的趨勢,這一點中國和歐美國家差別不大。整個數字新聞生態在過去10年間的一個基本結構性特征就是平臺化。在新聞領域,平臺涉足新聞生產雖然不多,但卻能設定新聞流通的一般性規則,決定不同類型和主題的內容能夠獲得多大的可見性和文化優先級。

對于個人來說,社交媒體成為最主要的新聞接受方式,意味著信息經驗獲取方式的根本性轉變。作為平臺內容生態的一部分,新聞與其他類型信息之間的差異將越來越模糊,新聞固有的很多專業性標識(如客觀)也被不斷沖淡。

簡言之,新聞會變得比以前更復雜、更難辨析和界定。久而久之,人對社會現實的認知將脫離一般性的標準,社會進入真正意義上的“后真相”時代——不是說真相不再重要,而是人們日益覺得真相可以有很多個版本,甚至存在一種最適合自己的“真相”。在我看來,這是整個社會認識論體系的一場危機。

在受訪者中,通過社交媒體查看在線新聞的比例(30%)領先于直接訪問新聞品牌的應用程序和網站(22%)。/牛津大學路透社新聞研究所《2023數字新聞報告》

硬核讀書會:根據你的觀察,什么年齡段的人更可能把社交媒體作為新聞信息的主要來源?

常江:曾經我們還可以認為通過社交媒體接受新聞的人以年輕用戶為主(現在的統計數據可能依然支持這一判斷),但總的趨勢是不同代際在新聞接受習慣方面的差異越來越小。

當然,這不是說年輕人和中老年群體接受的新聞是一樣的,而是說在總體渠道選擇上彼此逐漸沒有差別。不同群體的人可能會將不同類型、調性的社交媒體作為自己的新聞渠道,比如小紅書、快手和微博核心用戶的人口統計學結構可能就很不相同。

但我們要看到普遍性的趨勢:社交媒體正在從“一種媒體”變成“主導性媒體”,甚至呈現出某種“全能媒體”的發展態勢。

信息渠道受阻滯時,所有人都會偏聽偏信

硬核讀書會:你之前在一次采訪中提到,不同代際的媒介使用習慣正在趨同化,都在向移動智能互聯網終端“遷移”,但數字原住民(90后、00后)和數字移民(60后、70后)之間仍然存在巨大差異,這種差異不僅體現在“媒介使用”方面。那么,除了媒介使用上的不同外,他們還在什么方面存在差異?

常江:人和媒介之間的關系,不是簡單的使用和被使用的關系,而是一種相互培養、相互塑造,直至彼此成為對方一部分的交纏關系。

不同數字代際之間的差異在本質上是其基于各自媒介經驗形成的基本生活邏輯和思維方式上的差異。這是一個媒介化的過程,而不只是一個“使用與滿足”的機制。

比如,作為80后,盡管我也是深度的社交媒體使用者,但我始終認為系統性閱讀和“完整的”敘事是傳遞意義最有效的途徑,所以我會形成自己的判斷:社交短視頻的娛樂和交往功能很好,但它不是一種合格的文化產品。

這就是我的媒介經驗給我帶來的一種根深蒂固的思維,而90后、00后可能有完全不同的判斷。

這種觀念結構不是那么容易改變的——當然也沒有必要改變。我們生活的世界本就應該充滿差異,如果大家都一樣想、一樣做,那實在是太可怕了。

《不止不休》劇照。

硬核讀書會:由于缺乏事實核查環節,社交媒體上的新聞信息良莠不齊,假新聞和謠言時有發生。可以注意到,很多中老年人會偏聽偏信微信群、朋友圈轉發的一些假新聞和假消息。應當如何減少這樣的情況發生?

常江:經驗材料似乎并不能證明這一點。我做過一個關于知乎和Quora用戶的小研究,發現30—40歲的中青年群體更容易相信那些明顯離譜的陰謀論(比如新冠疫苗是微軟的5G芯片),其中男性占多數。

一些擅長制造和傳播假新聞的“新型”媒體(比如Breitbart新聞網),其核心用戶群也絕不是中老年人。我關注過的幾個假新聞“大V”,其粉絲群也并不顯得老齡化。貼標簽是很容易的,但大部分標簽其實是刻板印象,事實上并不能成立。

我們會形成中老年人容易相信假新聞的印象,是因為數字媒體環境在總體上是更有利于年輕人獲取信息的,這是一種典型的幸存者偏差。

我大約是比“年輕人”更老一些,所以對這個問題有更多體察。老年人要獲取有價值的信息,或對自己獲取的信息進行驗證,技術門檻非常高,而他們往往缺少必要的社會支持來完成這項工作。

比如,由于工作的年輕人往往身處更多的微信群,而已經退休的老年人所在的群的數量要少得多,因此前者必然比后者擁有更多對信息進行交叉驗證的機會。

再如,幾乎所有平臺都擁有自己獨特的表達規則和用語習慣,這些新的規則和“語法”往往是由年輕用戶所界定的,那么當老年人想要通過這些平臺來獲取信息,也會存在認知的門檻,自然更容易成為假新聞的受害者。

我們一定要首先認識到老年人是技術發展潮流中的弱勢群體,或更時髦地說,digital underclass。要解決老年人成為虛假新聞受害者的問題,關鍵在于提升整體媒介環境的年齡和文化包容性(inclusiveness),而不是批評“偏聽偏信”。

在信息渠道受到結構性力量阻滯的時候,所有人都會偏聽偏信,包括年輕人。

《新聞編輯室》劇照。

硬核讀書會:如今,許多新聞的標題越來越簡短,有時也會使用戲謔化的用語,在你看來,這有可能受到什么因素的影響?

常江:在我看來,這是現在新聞業務范疇非常糟糕的一個情況,一種專業失范,在一些情況下甚至存在嚴重的倫理問題。我本人反對各種類型的標題黨。業務創新是一件嚴肅的事,新聞的生命力也存在于它的嚴肅性之中。除非你承認自己做的不是新聞,是一個隨便別的什么東西,那你開心就好。

標題黨現象早在門戶網站時期就已存在,產生原因當然有很多,比如數字媒體生態下信息是嚴重冗余和過載的,在這種情況下,要想爭奪受眾極為有限的注意力,很多傳播者就選擇了用各種聳動的方式做標題,包括極為強烈的語氣、各種諧音梗,甚至通過讓讀者產生某些低俗聯想的方式吸引其點擊。

我認為一些傳統媒體在這個過程中起到了非常惡劣的作用——它們不但沒有抵制這樣的自貶型“創新”,反而成為其中的引領者和佼佼者,這實在令人難過。

硬核讀書會:在社交媒體上,年輕人更偏愛消費由意見領袖而非記者發布的新聞內容。但是,這些意見領袖的信息來源仍是傳統媒體。為什么年輕人會偏愛從KOL那里獲得資訊,而不去選擇閱讀傳統媒體呢?

常江:這個問題其實包含了兩個小問題:第一,意見領袖講話為什么討年輕人喜歡;第二,傳統媒體講話為什么不討年輕人喜歡。這里邊有整個新聞業在轉型期的堅守和變化問題,也有青年群體被數字媒體涵化的過程中形成的新交流慣習的問題,所以很難三言兩語說清楚。

但我還是想表達一個觀點:對于新聞媒體來說,得到年輕人的“偏愛”未必是一件好事,新聞業應當在“受歡迎”和“專業性”這兩個發展目標之間尋求一種平衡。

媒介都有局限性,短視頻也不例外

硬核讀書會:除了社交媒體,短視頻作為新聞來源的比例也逐漸增加。近幾年,一種大黃字幕加簡單“采訪”的新聞短視頻開始席卷各大短視頻平臺,不少國內的主流媒體也開始使用這種傳播方式。這類短視頻往往制作簡陋、時長較短,新聞六要素也并不齊全,但它們卻都擁有非常亮眼的傳播數據。有人把這種沒有太多新聞價值的短視頻新聞稱為“新黃色新聞”,你如何看待這類短視頻新聞?

常江:我還是那個陳舊的觀點:一種網絡內容,究竟是不是新聞,不是由它的發布者決定的,而應當有權威和專業的判斷。人們將短視頻作為信息的來源,并不等于短視頻本身就是新聞了。

至少在我們國家,誰發布的內容是新聞、誰有資質發布新聞,是有十分嚴格的規定的。在歐美國家,沒有人將社交短視頻內容作為新聞來看待,所以它聳動的形式和內容是一個平臺總體調性的問題,而不是新聞業的問題。

《華盛頓郵報》劇照。

硬核讀書會:你之前在一次采訪中將短視頻這類媒介生態形容為民主化、扁平化的文化,認為這類媒介“讓很多不應該扁平、不應該碎片化的東西,變得扁平和碎片化了,會讓我們以一種過于簡單的方式去理解復雜的世界”。

但不可否認,它們確實在傳播上有更強的效果,降低了公眾發布內容的門檻。新冠疫情時期的很多科普新聞就以淺顯易懂的短視頻形式發布,起到了廣泛的傳播效果。我們是否有可能規避“短平快”媒介形式帶來的負面影響,去擁抱它們帶來的正向效果呢?可能的話,我們又該如何做到?

《匹諾曹》劇照。

常江:我想我們應該厘清這個問題中的邏輯關系。第一,一種傳播形式具有什么樣的基本文化特征,和人們在具體情境中如何去使用它,兩者之間沒有必然的聯系。法國盧米埃爾兄弟最初發明電影,是將其作為對生活進行最真實記錄的嚴肅媒介來看待的,但后來電影被好萊塢改造成了最強大的娛樂工具。

第二,“淺顯易懂”和“廣泛的傳播效果”是我們在公共健康危機中進行緊急科普工作所亟需的,但它們并不適用于所有的情況。我們當然可以用“淺顯易懂”的方式在十幾秒的短視頻中講清楚打噴嚏后應如何洗手,在同樣的條件和情況下我們能講清楚次貸危機為什么會發生嗎?不可能的。如果有人宣稱自己做到了這一點,那這個人十有八九是騙子。

對于短視頻來說,它的性質、作用和表現也不是一個簡單的“正”“負”問題,我們要分析的是短視頻能做到什么(技術可供性),以及人選擇使用它的方式(行為倫理)之間,是否能夠形成一種平衡的關系。

在具體實踐中,或許可以對將短視頻應用于主動傳播的不同場景做更細致的分類。我能想到的是,由于直觀性和情感效應強等原因,短視頻或許更適合公益傳播或面向識字率較低群體的傳播,并且尤其適用于邏輯上較為黑白分明的議題(比如對法律政策宣傳、健康科普等)。

但我也想強調,這個世界上絕大多數議題,包括我們在日常生活中需要面對和處理的各種復雜社會現象和規律,都不是非黑即白的,對它們的理解需要更豐富的語境信息,這是短視頻做不到的。我不是在呼吁人們減少使用短視頻,而是希望人們能夠看到它作為一種媒介的有限性。

新聞專業要改變,而不是被淘汰

硬核讀書會:對于社交媒體時代讀者關注新聞、獲取新聞、參與輿論的方式的變化,媒體應該如何應對?在輿論極化、娛樂化的社交媒體時代,媒體能夠做什么去對抗這些趨勢,重新發揮或者重塑媒體的作用?

常江:我的答案非常明確,也非常地新聞學原教旨:媒體,尤其是主流媒體和傳統機構媒體,應當珍惜自己在歷史中形成的文化遺產,堅守“品質至上”專業信念,在數字時代重建新聞業的知識權威,讓新聞重新成為人類認識世界、了解真相的最重要的中介。

葛蘭西在論述文化變革與抵抗時,提出了一句非常精妙的口號:“智識上的悲觀主義,意志上的樂觀主義。”(Pessimism of the intellect, optimism of the will.)我認為它完全適用于因歷史條件巨變而面臨轉型重壓的新聞業。只有在理智上保持悲觀,才能做到充分的警醒;而唯有在意志上堅持樂觀,才能等來歷史公正的裁決。

《早間新聞》劇照。

硬核讀書會:在新聞業態發生種種劇變的當下,新聞傳播學院應當如何適應時代的變化?目前已經有一些院校的新聞傳播學院開始開設Python編程、數據可視化等課程。在適應時代變化的同時,該堅守什么樣的教學內容?

常江:大學教育既是職業教育,也是專業教育,更是素養教育。一套好的教學體系,應當能夠涵蓋這三個方面的基本內容。對于想要從事新聞傳播行業的人來說,新聞學院應該提供基本的技能培訓,包括但不限于基礎的新聞實務課程,以及比較前沿的內容生產技術類課程。

從目前來看,國內的新聞學院在這方面做得還普遍不夠。這不完全是教育理念問題,很多時候也受制于大學本身的固化結構。比如,新聞學院應當聘請有豐富實踐經驗的從業者進行業務和技術課程的教學,但囿于大學本身的用人“標準”,這一點時常難以實現,因為最杰出的新聞人大約也是沒有名校博士學位的。

而專業教育,指的是新聞傳播學能夠給人提供一種專業性的視角、理念和精神,包括對真實的界定和把握,如何追求客觀和平衡,以及社會信息傳播系統怎樣維系關系的平衡和媒介生態的健康,等等。即使不從事新聞職業的人,也可以獲得新聞學的專業文化的熏陶,成為某方面的專家。

但我覺得更重要的是,在互聯網和數字媒體對日常生活的滲透已經如此深入的當下,新聞學院還應當承擔起提供高質量媒介素養和信息素養教育的使命,讓所有感興趣和有需求的人——不只是有新聞傳播職業追求的人——都能夠了解如何科學和正確地應對信息生態。

職業、專業和素養,這三者的有機結合與相互協調,界定了一種好的新聞傳播教育模式。

硬核讀書會:一直以來,新聞學都有著“新聞無學”“沒有行業壁壘”等評價。近日,考研老師張雪峰更是在一次直播中勸學生不要報新聞專業,稱“閉上眼睛隨便報一個專業都比新聞學好”。為什么人們如此不看好新聞學?你如何看待這類觀點?新聞專業在當下這個社會和就業環境,如何體現它的價值?

常江:這個爭論本身沒有太大意義,爭論雙方的目標似乎也不是要講清楚道理。但是爭論這個過程本身折射出的一種普遍心態,還是很值得玩味的。

首先,我們的社會究竟在用什么樣的標準對人的志趣選擇做出評判?說得具體一些:如果一個人在充分了解一個專業的相關信息和發展前景的情況下,仍然對它保持熱愛,這樣的志趣是否能夠得到社會普遍標準的尊重?當一個專業被認為“不大有用”的時候,我們是否就能忽略它的其他價值?

我想,我們應當對個人選擇有充分的尊重,哪怕它在很多人眼中是“沒什么用”的。教育不能完全是功利性的。

《不止不休》劇照。

其次,就是對“行業壁壘”的定義。一個行業在社會中存在的價值,似乎不是由它的壁壘多高決定的,而是由它在社會的健康運轉中扮演的角色決定的。

一個好的現代新聞業在一種良性信息生態、社會結構和大眾素養的培育方面所具有的不可替代性,已經得到了歷史的證實。

在這個時候去討論新聞學門檻高不高、沒有什么意義,我的基本觀點是,包括新聞學在內的一切學科,尤其是人文社會科學,都是人類社會運轉不可或缺的(否則它們根本不會發生),因此都有作為專業存在的價值,以及被人熱愛、選擇的合理性。

我們要做的是根據時代和環境的變化不斷改進和創新專業教育,而不是用一種近似社會達爾文主義的觀點去對它們進行想象中的“優勝劣汰”。

我支持和鼓勵一切熱愛新聞的同學選擇新聞學專業——它可能此時此刻看上去不那么“有用”,但你和我,和很多人對它的熱愛完全有可能讓它變得更好。

· END ·

采寫丨張文曦

原標題:《風暴中的新聞專業:更雞肋,還是更重要?》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司