- +1

胡曉江談祖父胡先骕的生平與學術(shù)

胡曉江(章靜繪)

胡先骕(1894-1968)先生是中國植物學的奠基人,在中國近代科學史上具有重要地位,同時也是中國近代文學史上的重要人物,在新文化浪潮洶涌澎湃的年代,他始終堅持文化保守主義的立場,創(chuàng)作了大量詩詞古文。此外,他還是一位教育家和有高度責任感的社會評論家。2023年5月24日,時值胡先骕一百三十歲虛歲誕辰,《胡先骕全集》在國家植物園舉行了首發(fā)式。《全集》主編、北京師范大學教授胡曉江是胡先骕的孫女。在接受《上海書評》專訪時,她講述了《全集》的編纂過程,并對祖父胡先骕的生平及學術(shù)做了介紹。

《胡先骕全集》(共十九卷),江西人民出版社2023年5月版

能請您聊聊《胡先骕全集》的緣起嗎?

胡曉江:《全集》是從2014年啟動的。胡先骕是1894年生人,2014年是他的誕辰一百二十周年,江西師范大學舉辦了很大規(guī)模的“胡先骕教育思想研討會”。江西師范大學是國立中正大學的“嫡傳”,胡先骕是中正大學的首任校長。在會議期間有人提出,是時候為胡先骕編一部《全集》了。當然,這并非一時興起,而是早已有了積累。對胡先骕有一點了解的人,都知道胡先骕不僅是一位科學家,還特別能寫,他寫詩、寫文學批評、寫社會評論,身后留下了很多文字。所以,對他的文章著作的搜集、整理,以及對他生平的研究,從上世紀八十年代就已經(jīng)開始了。最早是中正大學在臺灣的校友譚峙軍先生,他對老校長念念不忘,晚年花了很多時間搜集、整理胡先骕發(fā)表在各處的詩詞。在胡先骕百年誕辰的時候出版了《胡先骕先生詩集》(中正大學臺灣校友會,1992年)。后來,胡先骕的另一位學生張大為和我的大伯父胡德熙、我父親胡德焜一起,編了兩卷本《胡先骕文存》(江西高校出版社,1995、1996年)。此外,學者胡宗剛在他擔任研究員的廬山植物園發(fā)現(xiàn)了很多與胡先骕相關(guān)的檔案資料,在此基礎(chǔ)上做了很多研究,寫了傳記《不該遺忘的胡先骕》(長江文藝出版社,2005年),后來還編撰了《胡先骕先生年譜長編》(江西教育出版社,2008年)。在文學領(lǐng)域,北京大學的樂黛云、南京大學的沈衛(wèi)威等學者對學衡派的研究,也加深了世人對胡先骕的理解。在植物學領(lǐng)域,植物分類學家馬金雙也長期關(guān)注胡先骕,并收集了大量相關(guān)資料。

完整的歷史人物研究,會有三個基本組成部分:年譜、傳記和文集(全集)。有了前面的積累,到了2014年,《全集》的編纂也就成了水到渠成的事。起初,我父親擔任總策劃和主編,我從旁協(xié)助。但他當時已經(jīng)七十六歲了,年事已高,精力逐漸跟不上了,幾年以后,我接任《全集》主編。由于胡先骕的文章著作有大量的外文內(nèi)容,還有大量的詩詞古文,我父親是學數(shù)學的,英語也不好,我是家里僅有的“文科生”,又從國外留學回來,也是責無旁貸。

在之前已有的積累上,我們不斷搜尋胡先骕的文章著作,尤其是散落在報紙上的文章、私人手中的信件和國外的英文資料。2017年,江西人民出版社為《全集》申請到了國家出版基金。本以為2018年即可收尾,結(jié)果快要告竣的時候,又在國外發(fā)現(xiàn)了一個大部頭——由胡先骕英譯的《長生殿》,全本有五十出,體量相當于一卷,于是只能延期。之后疫情襲來,編校進度受到很大影響,還有其他諸多波折,《全集》一直拖到今年才出版。最終,《全集》采取了比較妥當?shù)淖龇ǎ揪S持了胡先骕文字的原貌,在需要處理的地方也給出了標示和資料出處,希望能基本滿足學界的期待。

能否請您談談,家人眼中的胡先骕先生是什么樣的?

胡曉江:胡先骕先后有過兩任妻子。第一位夫人是王夫人,有兩個孩子,是我的大伯父和我的大姑姑。但是王夫人三十三歲時就因病去世了。第二位夫人是張夫人,有四個孩子:我的二姑姑,我的兩位伯父,還有我的父親。胡先骕的六個子女的年齡差距很大。我的姑姑們和伯父們都在政治上都或多或少受到胡先骕的牽連,我父親是最小的孩子,情況相對好一些。以前姑姑伯父們聚會時,會避免當著我們這些孩子的面談論往事——那個年代的過來人,都養(yǎng)成了慎言的習慣。胡先骕在我出生前一年就去世了,我從來沒有見過他。從小到大,我?guī)缀鯖]聽長輩說過祖父的事情。很長一段時間,我甚至都不知道自己還有過祖父。雖然我小學高年級的時候知道了水杉是胡先骕發(fā)現(xiàn)的,但并不知道這與我有什么關(guān)系。我對植物也不感興趣。所以對我來說,這位祖父完全就是一個陌生人。我作為孫女對他的了解,跟其他人——比如某個讀者——了解胡先骕的過程是差不多的:先看到別人寫的他的事跡,再看他自己的著作。但隨著這個過程的不斷深入,我越來越覺得,即便拋開家人立場,胡先骕也是一位值得佩服的人。

胡先骕1954年春在上海與家人(小輩)的合影

胡先骕對我們家人的影響,最直接的體現(xiàn)可能就是專業(yè)的選擇。我的三位伯父和我父親都學了理科,兩位學了機械,兩位學了數(shù)學,我父親后來成為北大數(shù)學系的教授。胡先骕的朋友們大多數(shù)是科學家,所以他的子女從小就接觸像竺可楨、秉志這樣的科學家,耳濡目染之下,會覺得選擇科學是一件很自然的事。但我父親在中學時是很想去學生物的,后來因為“胡先骕事件”,覺得生物離政治太近,轉(zhuǎn)而學了數(shù)學。在當時的政治環(huán)境之下,胡先骕和他的很多朋友們都受到了沖擊。當年靜生生物調(diào)查所的科學家中,被抄家多次的就有好幾位。僅我知道的就有鄭萬鈞、蔡希陶,還有中國科學畫的奠基人馮澄如等等。經(jīng)過這樣的沖擊,當年的友人都斷絕了往來。近些年來,我們孫輩之間又才重新恢復聯(lián)系。

在《全集》的編纂過程中,有沒有什么讓您印象深刻的事件?

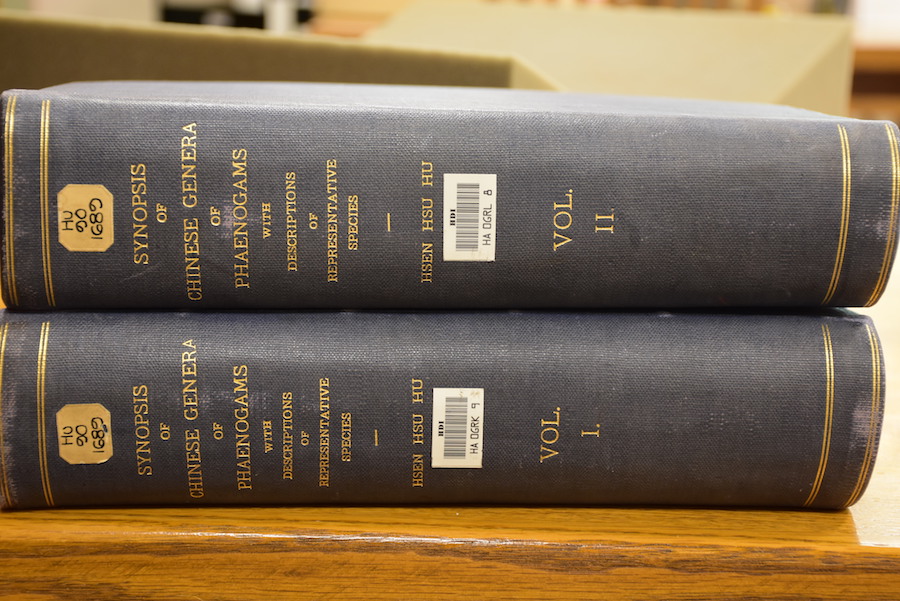

胡曉江:對我來說,最為困難的是整理胡先骕在1925年完成的哈佛大學博士論文《中國植物志屬》。這部博士論文厚達一千五百頁,單倍行距,字跡密密麻麻。因為時間太久遠,無法用OCR方式來轉(zhuǎn)換,只能重新打字錄入。我們依據(jù)的還不是原始稿本,而是出自他人之手的打字稿,經(jīng)常發(fā)現(xiàn)漏行和漏段,甚至漏頁的情況都有。內(nèi)容全是英文的植物學術(shù)語,一般的word系統(tǒng)都不能識別,通篇都顯示拼寫錯誤,并且很多是一百年前的術(shù)語,現(xiàn)在的植物學詞典里都沒有,需要查找一百年前的植物學詞典。校對這部論文,我們花了大量的時間。

胡先骕的哈佛大學博士論文

發(fā)現(xiàn)胡先骕英譯《長生殿》的過程,也讓我印象深刻。2016年6月,我在愛爾蘭的比爾城堡,找到一批胡先骕寫給古堡主人羅斯伯爵六世的信。在這批信件中,我發(fā)現(xiàn)了兩封附信,胡先骕請老伯爵轉(zhuǎn)給另一個叫做“Seton”的人,其中胡先骕說到他用英文翻譯了《長生殿》。我記得曾經(jīng)聽上一輩談過胡先骕曾用英文翻譯《長生殿》,大家都以為這部稿子早就丟了。到了2018年,我發(fā)現(xiàn)這個“Seton”其實是英國著名作家艾克頓(Harold Acton,1904-1994)。原來在錄入信件時,“Acton”錯寫成了“Seton”。艾克頓的手稿曾經(jīng)存放在那個羅斯伯爵家里,如今被耶魯大學圖書館的“珍稀手稿部”收藏。隨后,我在耶魯大學圖書館網(wǎng)站上檢索到了《長生殿》的英譯本。當時《全集》的副主編馬金雙恰巧在美國,他與夫人一起駕車四個小時,專程前往耶魯大學圖書館查看,最終找到了那套由胡先骕英譯的《長生殿》。整件事情特別曲折,也很精彩,將來有機會,我會另寫一篇文章。

此外,胡先骕的著作,涉獵實在太過廣泛。我們的團隊里,馬金雙與胡先骕在專業(yè)上吻合,胡宗剛對中國生物學史和胡先骕的生平很熟,可以說陣容已經(jīng)很強大了。但還是遠遠不夠。《全集》大量涉及古文字和古典文學,我要求教古典文學和古文字專家。《全集》收錄了德國植物學家給胡先骕的手寫信,我找德國人幫忙,卻發(fā)現(xiàn)信里用的是老德語,年輕的德國人也不認識,還必須找上了年紀的德國教授。《長生殿》的譯本還涉及戲劇方面的專業(yè)用語。我曾經(jīng)和我先生開玩笑說,胡先骕的《全集》包括各種主題,可能也就剩下宗教沒有涉及了。緊接著我就看到胡先骕寫的《佛教與宋明道學對中華民族的影響》。前不久,昆明植物所的裴盛基老先生說他曾經(jīng)見過胡先骕寫的《佛教與植物》,這本書我們還沒找到。我的電腦里已經(jīng)建了一個補遺文件夾,《全集》出版之后發(fā)現(xiàn)的各種詩詞文章都存在里面,現(xiàn)在已經(jīng)有了一定規(guī)模。期待各方讀者能繼續(xù)給我們提供信息。

您怎么評價胡先骕先生在科學上的貢獻?

胡曉江:大多數(shù)人知道胡先骕,是因為他是“水杉之父”。胡先骕與鄭萬鈞于1948年發(fā)表《水杉新科及生存之水杉新種》,“活化石”水杉被譽為“二十世紀最重要的植物學發(fā)現(xiàn)”。今天看來,水杉遍布于中國南北城市,已不再稀奇。而在胡先骕那個年代,他依靠三十年所積累的學術(shù)功力,才確定一億年前的化石與眼前的活體植物是同一個東西。他的深厚學術(shù)功力,體現(xiàn)在上百篇中英文學術(shù)論文和十幾本中英文專業(yè)著作。胡先骕是第一個發(fā)表植物新屬(1928年的秤錘樹屬)和新科(1934年的鞘柄木科)的中國人,這是中國科學家躋身國際植物學界的開端。他一生發(fā)表的植物新類群更是數(shù)不勝數(shù)。例如,每個中國孩子都讀過的課文《從百草園到三味書屋》中的覆盆子(掌葉覆盆子),就是胡先骕于1925年定下了它的學名Rubus chingii。前面提到的胡先骕在哈佛大學的博士論文《中國植物志屬》,第一次梳理了中國全部植物屬和重要代表種,這部博士論文成為之后半個世紀中國植物分類研究的必備參考資料,并成為《中國植物科屬檢索表》(1953-1954)的基礎(chǔ)。胡先骕完成于1938和1940年的《中國山東省中新統(tǒng)植物群》(英文)檢視了兩千萬年前的化石植物。而他后期完成的《經(jīng)濟植物學》《國產(chǎn)牧草植物》《經(jīng)濟植物手冊》等,至今仍有實用價值。他的植物學發(fā)現(xiàn),已經(jīng)成為今天的人們的常識的一部分。

胡先骕在上海明復圖書館水杉樹前(1954年4月)

有意思的是,胡先骕并不滿足于埋頭做研究,他還是一個具有企業(yè)家精神的“科學事業(yè)家”。1921年,胡先骕與動物學家秉志建立了國立大學中的第一個生物系——國立東南大學生物系(今南京大學生命學院),次年他們建立了中國第一個生物研究所——中國科學社生物研究所,1928年建立了靜生生物調(diào)查所(今中國科學院植物所和動物所)。1933年,胡先骕牽頭發(fā)起成立了中國植物學家的組織——中國植物學會。在戰(zhàn)爭陰云密布的時候,胡先骕又“狡兔三窟”,在1934年創(chuàng)辦了廬山森林植物園(今中國科學院廬山植物園),在1936年創(chuàng)辦了云南農(nóng)林植物研究所(今中國科學院昆明植物研究所)。1940年,胡先骕在抗戰(zhàn)中創(chuàng)建了中正大學生物系(今南昌大學生命學院)。他堅信中國必定會贏得抗戰(zhàn)勝利,在1944年就提出要在戰(zhàn)后設(shè)立中央植物園體系與國家公園體系。每建立一個機構(gòu),胡先骕還會盡力創(chuàng)辦一個英文科學刊物,以便與國際學術(shù)界交流。

胡先骕還寫過三部大學植物學教科書。1923年《高等植物學》的出版,標志著中國高等植物學教育的開始,是最多大學選用的教科書,書中所確定的很多植物學術(shù)語由此進入漢語詞匯,而且一直沿用到今天。1940年完成的《種子植物分類學》手稿在戰(zhàn)火中幸存,在1951年出版。1955年的《植物分類學簡編》因為引發(fā)了政治風波而名聲在外,成為政府尊重科學的一個符號。這三本大學教科書,培養(yǎng)了中國一代又一代植物學人才。

在胡先骕的領(lǐng)導下,靜生生物調(diào)查所成了“中國最有成就的生物學研究機構(gòu)之一”;《靜生生物調(diào)查所匯報》成了國際著名的科學期刊;胡先骕一生培養(yǎng)和提攜的一大批年輕一代的科學家,不僅撐起了中國植物學的半壁江山,更是紛紛躋身世界領(lǐng)先行列。中國的植物學事業(yè)在創(chuàng)建初期就登上了國際舞臺,并在亂世中頑強地生存、發(fā)展,與地質(zhì)學一起成了中國科學的開路先鋒。1948年,胡先骕當選首屆中央研究院院士。

1940年中研院評議員合影,前排右一為胡先骕

1951年中央自然博物館籌委會留影,前排正中為胡先骕

有一點讓人很好奇:胡先骕先生怎么能做成這么多事?在這個過程當中,他有沒有遇到過困難?

胡曉江:《全集》編委從世界各地大學檔案館中收集到了大批從未面世的英文信件。從這些信中,我們可以看到,胡先骕實際上連續(xù)不斷地遇到各種障礙與挫敗,大到世界大戰(zhàn)或經(jīng)濟危機,中到官僚主義或制度阻礙,小到意外事故或個人性格。可是,胡先骕很少因為這些挫敗和障礙而感到內(nèi)心沮喪,行動上也從不遲疑。從這些通信中可以看出,胡先骕完全不回避圍繞科學事業(yè)必須處理的大大小小的“俗務”:人員招募、經(jīng)費籌集、預算編制、品牌打造、關(guān)系疏通、討價還價,甚至選址蓋房,賣物換錢,事無巨細,他都要投入時間和精力。遺憾的是,胡先骕的很多中文通信沒有保留下來,還有很多材料保存在歷史檔案之中,至今尚未開放。我期望在不遠的將來,更多的檔案能夠開放,讓我們了解胡先骕創(chuàng)辦科學事業(yè)的更多細節(jié)。

除了科學事業(yè)之外,胡先骕先生也被視作文化保守主義者,作為“學衡派”的中堅力量,他頻頻和新文化運動的代表人物發(fā)生沖突、展開論戰(zhàn)。能請您談談這方面的話題嗎?

胡曉江:按今天的標準劃分,胡先骕是一個地地道道的“理科生”。這樣一個人卻因為他的詩詞創(chuàng)作、文學批評和對傳統(tǒng)文化的熱愛而成為“文化保守派”的代表,在文學、文化史上留名,是一件很有意思的事情。談到“保守”,很多國人會覺得是“進步”的對立面,進而把“保守”等同于“落后”甚至“反動”。其實胡先骕從不反對向大眾進行文化普及和教育,只是他認為,普及教育與保護文化并不矛盾,沒有必要為了前者而犧牲甚至踐踏后者。在他心目中,傳統(tǒng)文化中“高雅”的那一面,是人類文化長時期的結(jié)晶,是極其寶貴的,值得去堅守的。從1919年胡先骕二十五歲時寫下的《中國文學改良論》開始,他針對胡適的主張發(fā)表了一系列論辯文章,被時人稱為“南胡北胡”。1921年,胡先骕與志同道合的東南大學同事劉伯明、吳宓、梅光迪等人創(chuàng)立《學衡》雜志,起初的動因就是為了發(fā)表胡先骕對胡適白話詩的批評長文《評〈嘗試集〉》。胡先骕與其《學衡》同道的立場看似“守舊”,實則背后有著深刻的理念基礎(chǔ),就是美國思想家白璧德(Irving Babbitt,1865-1933)的人文主義思想。實際上,“人文主義”一詞就是由胡先骕于1922年3月從英文Humanism一詞譯成的。人文主義的核心是尊重人有別于動物的本性,強調(diào)文化的人文關(guān)懷,追求高境界的美和道德,提倡積極進取的人生態(tài)度。這與中國傳統(tǒng)文化的主流因素相契合,也得到了深諳西方文化的學衡同道的熱切追隨。這是胡先骕所堅持的理念這一方面。

另一方面,就要談到胡先骕的人格、人品了。胡先骕對自己的才華極為自信乃至自負。他從小就被旁人譽為“神童”,受到多位大儒指點,可以說是年少成名,這為他終生桀驁不馴的性格奠定了心理基礎(chǔ)。比如,他會直截了當?shù)馗嬖V學生,“你們見到我是三生有幸”;他也絲毫不在乎是否要給別人留面子,在大庭廣眾之下批評他人;催起稿費來更是一點都不客氣,毫無傳統(tǒng)文人那種“口不談錢”的清高。上世紀五十年代政治學習的時候,其他參與者都恭恭敬敬地做筆記,只有胡先骕只字不寫,旁人感到詫異,他答復說:我的記性好,一輩子都沒做過筆記。某種程度上,他跳脫出了一般意義上的傳統(tǒng)文化所強調(diào)的禮儀規(guī)范。

而在更大的層面上,胡先骕又具備傳統(tǒng)文化所要求讀書人具備的風骨,或者說是“士人精神”。新文化運動時期,他反對胡適對傳統(tǒng)文化抱持的觀點,頻頻寫文章與之論戰(zhàn),可是到了上世紀五十年代,他卻拒絕在“胡適思想批判”運動中批判胡適。1955年,萬馬齊喑,生物學界沒有一個人站出來發(fā)聲,只有他敢于公開在自己的著作中斥責蘇聯(lián)的李森科學說是偽科學——而這一點也得到了歷史的承認。即便是需要“人人過關(guān)”的自我檢討和思想?yún)R報,胡先骕對自己的理念和事業(yè)也極為自信,今天讀來,分明句句都是自我肯定。這些文字都來自胡先骕的人事檔案,本來就不是為了發(fā)表而寫的,反而更能清楚地從中看到胡先骕的品性和人格。到了晚年,胡先骕哪怕承受著外界壓力,依然念念不忘要為“天下第一女詞人”呂碧城(1883-1943)寫傳記,對日益凋零的過去的詩友,還寫下了多篇回憶文章和序文。在那樣一個年代,對中國的“舊文學”,他仍舊保持著不合時宜的執(zhí)著和熱愛。雖然他有時候也會感到苦悶,但是在他和老友的通信中,看不到沮喪和自我懷疑。

早在1943年,胡先骕就寫下了這樣的詩句:“勿驚世變違前史,終見天心覆大寰。”(《得比人郭亞策自美來書報以長句》)大意是說,不必驚詫于當前的變化違背了歷史,因為天道人心終將覆蓋整個世界!這樣的氣度體現(xiàn)在《全集》當中,就是我們今天能夠看到的那個簡單、透明、棱角分明,對國家對事業(yè)對朋友對家庭都懷有高度責任感的人。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司