- +1

新吳郡歲華紀麗 | 蘇州的夏天,是茉莉味的

原作者:半緣君

注意!!!未經授權不得轉載!!!

“梔子花、白蘭花……”蘇州人記憶里的夏天,是從聽見吳儂軟語的叫賣聲、聞到清芬郁烈的花香味開始的。

如今走在蘇州街頭,依然會遇到賣花的奶奶。她們常常戴著遮陽帽、穿著格子襯衣,腰間背著挎包,手上拿一個長方形的托盤,兩朵白蘭穿成掛墜、六七顆茉莉串成手鏈,還有裝著茉莉干花的香包、麥稈草編織的花枕,玉骨冰肌,清香悠長。即使“心硬”如我,也很難拒絕軟糯的推銷,常常停下腳步,買下這個季節限定的“時尚單品”,掛在胸前、戴在腕上,炎炎夏日的暑氣,立時就消了幾分。

街頭的茉莉

時光回轉到百年前,明清時的蘇州人與我們聽著同樣的賣花聲。清代詩人蔡云在《吳歈百絕》中寫道,“提筐唱徹晚涼天,暗麝生香魚子圓”,其中的“暗麝”是蘇軾給茉莉取的別名,蔡云自注說,“夏月賣茉莉、珠蘭者,聲不絕耳。俗謂數錢五分為一花”。在一聲聲溫柔的喚賣里,我們聽得到歷史的回響,聽得到蘇州的風雅。

每當異國他鄉響起“好一朵茉莉花”的旋律,我都會生起一些對江南的牽念。但在千年以前,茉莉與江南之間尚無直接的聯系。在南宋文人鄭域、王十朋筆下,茉莉是舶來的奇花,“風韻傳天竺”“遠從佛國到中華”;對江南詩人范成大、楊萬里來說,茉莉與荔枝都承載著對嶺南的回憶,“月在荔支梢上,人行抹利花間”。

西漢建國之初,陸賈出使南越國,留下了關于茉莉最早的文獻記載:“…特芳香者,緣自胡國移至。不隨水土而變,與夫橘北為枳異。”植物學家一般認為,茉莉原產印度,西漢時傳入中國,它的名字是梵文“Malika”的音譯,起初有人寫作“抹麗”,因其香味能掩眾花;也有人寫作“沒利”,贊其低調不爭不搶,李時珍在《本草綱目》中說:“蓋‘末利’本胡語,無正字,隨人會意而已。”

性喜溫暖濕潤的茉莉最初種植于廣東、福建,南宋時,蘇州人范成大收到福建詩人袁說友送來的茉莉,寫下“千里移根自海隅,風颿破浪走天吳”的詩句以表謝意。為了照料從南方遠道而來的“朋友”,范成大費心養護,冬天時“遮藏茉莉檻,纏裹芭蕉身”,等待下一個春天。

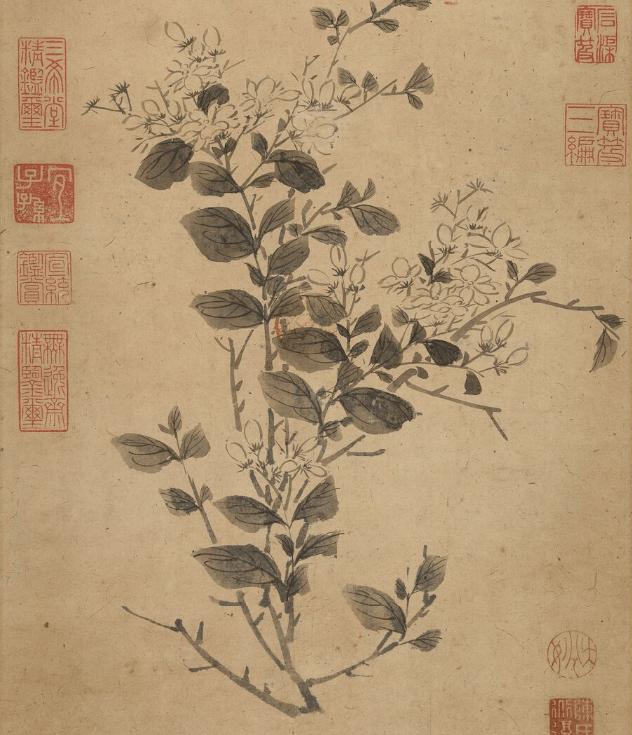

明 陳淳《茉莉軸》(局部) 臺北故宮博物院藏

明代,茉莉的主要種植區北上至江西一帶,清朝雍正年間的《江西通志》記載:“茉莉花業之者以千萬計,盆盆羅列,畦圃交通,三徑九徑不足方比,舫載以達江湖,歲食其利。”明代蘇州文人王稚登說,章江的茉莉、貢江的蘭花,以及夾竹桃,非吳地本土所產,卻都得到了江浙百姓的熱捧。

古代的商品貿易依賴水路,姑蘇城外的虎丘山塘憑借著優越的地理位置,成為商船的集散地。人們在這里種花,“自桐橋迤西,凡十有余家,皆有園圃數畝”,也在這里賣花,“山塘列肆,供設盆花,零紅碎綠,五色鮮濃,照映四時,香風遠襲。”廣南花到江南賣,讓初夏的花市愈加繁華起來。晚明文人文震亨在《長物志》中講到茉莉、素馨與夜合:“夏夜最宜多置,風輪一鼓,滿室清芬,章江編籬插棘,俱用茉莉。花時,千艘俱集虎丘,故花市初夏最盛。”清代蘇州才女席蕙文寫《虎丘竹枝詞》:“競把花籃簪茉莉,隔船拋與賣花錢”,不是“明朝深巷賣杏花”的婉約,也不是“隔簾教喚賣花人”的含蓄,而是熱熱鬧鬧,爭先恐后。

清 徐揚《姑蘇繁華圖》(局部) 遼寧省博物館藏

“贛州船子兩頭尖,茉莉初來價便添”,異地的新奇花卉,在江南市場上的價格水漲船高,杭州人周密用“其價甚穹”來形容。小小的茉莉花苞,在體溫的烘焙下,很容易就“想開了”,只能以高價買得短暫的新鮮感,“婦人簇戴,多至七插,所直數十券,不過供一餉之娛耳”。到更北方,茉莉身價更高,“茉莉在三吳一本千錢,入齊輒三倍酬值。”花農看到這個行情,喜悅中也帶著幾分不解,在南方,隨處可見的茉莉被當成籬笆使用,不是稀罕物件,“賣花傖父笑吳兒,一本千錢亦太癡。”這個“癡”字,道盡蘇州人對茉莉的一片真情,熏風乍拂時慷慨解囊,只為成就這一年一度的儀式感。

“香從清夢回時覺,花向美人頭上開”,含苞待放的小白花,無須復雜的使用說明,簡簡單單插在頭上就足夠動人,因此茉莉在古代常常用作簪花。南宋蘇州景德寺僧法云編寫的《翻譯名義集》說茉莉又名“鬘華”,將茉莉與頭發連到一起,清末的《清嘉錄》記道:“花蕊之連蒂者,專供婦女簪戴,虎丘花農盛以馬頭籃,謂之‘戴花’。”

明代崇禎皇帝的周皇后祖籍蘇州,在坤寧宮種了六十多株茉莉,這位皇后向來簡樸,不喜歡名貴的點翠珍珠,“翠羽定嫌猶帶艷,明珠應恨不生香”,只有茉莉是她鐘愛的飾品,“每晨摘花簇成球綴于鬟髻”,素凈不失優雅。

清代文人李漁認為,茉莉就是為“助妝而設”的花卉,白天孕蕾,晚上開花,不給人褻玩的機會,剛剛好讓女孩在起床時摘下。蒸取出來的花露,可作香水,也可作面脂,有“長發潤燥香肌”的功效,茉莉以多種多樣的方式守護著女孩的美麗。“植他樹皆為男子,種此花獨為婦人”,在女性生存空間狹小的古代社會里,茉莉儼然是閨中的知心朋友。清末太倉人朱錫綬在《幽夢續影》中說,每一種花都是美人轉世,如梅花是貞女,梨花是才女,牡丹是“大家中婦”,荷花是“名士之女”,而茉莉,是“解事雛鬟”,玲瓏嬌俏,藏著女孩子的滿腹心事,更添幾分情韻。

妾有意郎無情時,茉莉被“埋怨”。明代蘇州文人馮夢龍在《掛枝兒》中收錄過一首《茉莉花》:“悶來時,到園中尋花兒戴。猛抬頭,見茉莉花在兩邊排。將手兒采一朵花兒來戴。花兒采到手,花心還未開。早知道你無心也,花,我也畢竟不來采。”“花心”一語雙關,想見人的不來,又何必摘下茉莉、精心妝扮呢。

兩情相悅時,茉莉又被“調侃”。被林語堂贊為“中國文學中最可愛的女子”的蕓娘,曾與沈復打趣道,佛手似君子,香氣只在若有若無間;茉莉卻是小人,須借人之勢,花香“諂媚”。沈復便嘲笑簪著茉莉的她是“遠君子而近小人”,蕓娘立刻回擊,“我笑君子愛小人耳。”如果鬢邊茉莉能說話,這突如其來的狗糧一定會讓她直呼猝不及防,但善良如她,應當不會介意成了這對小夫妻你儂我儂的“工具花”吧。

梔子(左)、茉莉(中)、白蘭(右)

初夏的花卉多為白色,無論是碗口大的廣玉蘭、路邊開滿的夾竹桃、亞熱帶獨有的木荷,還是梔子、白蘭與茉莉,都以純凈溫潤的顏色對抗炎炎夏日。茉莉色如白雪、香可安神,成為消夏必備,南宋詩人劉克莊在《茉莉》詩中寫,“一卉能熏一室香,炎天猶覺玉肌涼。”有時,它也配合更復雜的裝置一起使用,“風輪慢卷,冰壺低架”,達到“香霧颼颼”的效果。清代民俗書《吳郡歲華紀麗》記道,“豪門貴宅多架涼棚,設碧紗廚于涼堂水榭,盆累珍珠蘭、茉莉成山,中座列冰槃,香風四繞,涼欲生秋。”普通人或許不能將茉莉盆栽堆疊如山,卻能用銅絲紐串起花蕊,制成“茉莉花籃”,“夜懸綃帳,香生枕席,引入睡鄉”。鬢邊枕上,窗前院里,都是茉莉,令人“魂夢俱恬”。

在最早引種茉莉的福建,南宋文人謝維新說:“今人多采之以熏茶,或蒸取其液以代薔薇,或搗而為末以和面藥,其香可寶”,其中列舉了茉莉的三重妙用,除了制作香水和護膚品,最重要的就是“熏茶”。

以香入茶,古來有之。早在北宋,古人就開始在綠茶中加入龍腦等香料,不過很快,這一做法遭到了宋徽宗的駁斥,他表示,“茶有真香,非龍麝可擬。”因此,人們轉而尋求自然的花香。南宋蘇州人施岳在詞中寫道,“玩芳味、春焙旋熏,貯農韻、水沈頻爇”,可見當時,人們已經用茉莉烘焙茶葉。

南宋趙希鵠在《調燮類編》中記錄了制作花茶的詳細步驟,他們盯上的原料有很多種,桂花、茉莉、玫瑰、薔薇、蘭蕙、桔花、梔子、木香、梅花,皆可作茶,“諸花開時,摘其半含半放,香氣全者,量茶葉多少,摘花為伴”,為了控制香味,要以“三停茶葉一停花”的配比,將一層花一層葉放在罐子里裝滿,扎上繩子,入鍋蒸煮,接著取出冷卻,用紙包裹,在火上烘干。明代蘇州人顧元慶的《茶譜》繼承了這段論述,并再一次成為追求“真香”的反面典型,《茗譚》一書就說,這種做法雖然能實現“一時香氣浮碗”的效果,卻“于茶理大舛”。

明 陳淳《茉莉軸》(局部) 臺北故宮博物院藏

時至今日,花茶還是常常因為不夠純粹,處于茶葉鄙視鏈的底端,可是沁人心脾的味道,總會遇到知音。明代常熟人錢希言寫詩道:“斗茶時節買花忙”,甚至茶價漸減、花價漸增,有點“買櫝還珠”的意思。明人制作的茉莉花茶的方法很多,有的是凈水浸花,有的是慢火蒸曬,有的是密封熏制……清代晚期,茉莉在蘇州最重要的功用就是制茶,《清嘉錄》記述說,“茶葉鋪買以為配茶之用者,珠蘭輒取其子,號為撇梗;茉莉花則去蒂衡值,號打爪花。”此時,蘇州和福州都有了專門生產茉莉花茶的作坊,福州的茉莉花茶暢銷華北,北京也涌現出慶林春、吳裕泰等主營茉莉花茶的茶莊。

因市場需求巨大,虎丘種花為生的人越來越多,1890年,虎丘大約有花農150戶,1909年增至645戶,1947年范煙橋所寫的文章說,虎丘方圓十里,有花農四千余戶,“大概直接賴以生活之男女老幼須達十萬人”,而花最直接的銷售地,就是茶葉鋪。茉莉、白蘭和玳玳,正是因為適合制茶,并稱為“虎丘三花”。虎丘山腳下也出現了直接以“茶花”命名的村鎮,即為“茶花大隊”。

今夏的冰淇淋、豆花等網紅甜品上,開始流行撒干茉莉作裝飾,我總是一邊嚼一邊皺眉,這茉莉怎么沒有香甜、只是發苦呢?原來花與茶的融合,還需要關鍵的一步:“窨”,即將鮮花和茶葉拌到一起,經過攤、堆、抖、篩、涼等工序,讓茶葉緩慢吸收花香。按照這個解釋,“窨”應該讀作“xūn”,是熏染的意思,而在福建閩南語的方言里,制茶的老師傅都習慣讀“yìn”,這是他們口耳相傳、摸索總結出的方法。

1952年冬,以“蘇州窨花工作組”為基礎的蘇州茶廠正式成立。1979年,全國供銷總社畜產茶繭局在蘇州召開了全國內銷花茶質量評比座談會,其中茉莉花茶不同窨次的頭名都被蘇州和福州瓜分,蘇州拿到四個第一, “五窨一提” 的榜首是蘇州茶廠的萌毫。評鑒茉莉花茶香氣有三個具體的指標:濃度、純度和鮮靈度,福州花茶注重濃度,蘇州花茶則以鮮靈度著稱。“鮮靈度”這個名字,一聽就是蘇州人會在意的指標,和福建相比,蘇州種植茉莉并無氣候條件的優勢,但蘇州人秉承著精益求精的態度,準確地控制溫度、濕度、時間和供氧量,讓茉莉花同時綻放,勻齊吐香,一呼一吸之間,濃郁的花香與鮮嫩的綠茶擁抱在一起。于是,在不見花瓣的茶葉里,仍氤氳著初夏的微風。

攝影:白袍慕云

近幾年中,隨著城市化、工業化的進程加快,香花與茶花都漸漸隨風消逝。今天在路上兜售茉莉和白蘭的蘇州阿婆,大部分是從福建、浙江進貨。我有時會想,是什么支撐她們,堅持在似火的驕陽做這一期一會的賣花生意,是生計所需,還是舍不下這朦朧的“茉莉情結”?

人們常說,“今生賣花,來世漂亮”,從“載去香氣”的花船,到“擔得春風”的提籃,這一縷幽韻,穿過漫漫歷史長河,裝點了一代又一代蘇州人的夏日記憶。

參考文獻:

1. (清)袁景瀾(后名學瀾):《吳郡歲華紀麗》,江蘇古籍出版社,1998

2. 王稼句點校:《吳門風土叢刊》,古吳軒出版社,2019

3. 蔡夢寥、蔡利民:《四季風雅:蘇州節令民俗》,江西人民出版社,2013

4. 周瘦鵑:《蒔花志》,浙江文藝出版社,2020

5. 范煙橋著、王稼句編:《范煙橋游記》,上海三聯書店,2019

6. 張夢格:《中國茉莉花文化研究》,西北農林科技大學,2018.

7. 蔡曾煜:《姑蘇茉莉花沉浮錄》,姑蘇晚報,2019年07月21日A16版

8. 沈驊,王澤:《虎丘“三花”的前世今生》,江蘇地方志,2020(03):56-58.

9. 劉馨蓬:《南國女兒顏色好 素馨茉莉向炎天》,讀者欣賞,2002(7)

10. 黃長椿:《明代江西贛州的種花業》,農業考古,1990(01):209-210+213.

11. 三水:《茉莉花茶評比福州蘇州兩廠獲第一》,中國茶葉,1979(04):31.

12. 謝燮清:《試談茉莉花茶香氣的濃與鮮》,茶葉,1984(02):50-52.

13. 蔡穎華:《茉莉花茶溯源》,福建廣播電視大學學報,2018(04):93-96.

14. 肖正廣,朱硯文,張修樂:《茉莉花茶發展源流探研》,茶葉通訊,2021,48(01):173-176.

統籌:吳文化博物館

技術支持:蘇州多棱鏡網絡科技

原標題:《蘇州的夏天,是茉莉味的》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司