- +1

他寫了三十年,終于被看見

《在森崎書店的日子》劇照。

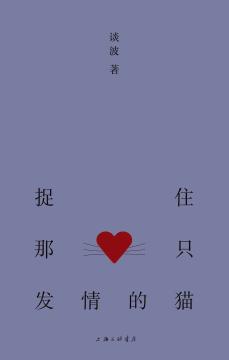

《捉住那只發情的貓》是東北作家談波的第二部小說集,入選了2022年度刀鋒圖書獎的“年度刀鋒好書”。對于文學,談波說,雖然現在年齡不小了,但他依然有好奇心,腦海中還會不斷地閃出很多念頭。“我也許會把它們變成小說,今天寫不出來,我可能明天寫,實在不行就后天。”

在《捉住那只發情的貓》的頒獎詞中,書中收入的12篇中短篇小說被比喻為12根火柴,有著讓人一頭撲進去的能量。而談波的文字,則“類似于刀劈斧鑿的木刻畫,線條狠而簡潔,由此產生力度感、速度感”。談波在虛構中邂逅和創造了人與世界,文學對于他來說,也已經變成了生活必需品。

?作者 | L

55歲那年,談波辦理了內退。他挺樂和,自己突然有了大把時間,能看書、寫作、看電影,沒啥目標,完全由著興趣來。上班時,談波就愛干這些事兒,但在他出第一本書《一定要給你個驚喜》前,單位里少有人知道他會寫作,寫作是他的一個隱秘愛好。

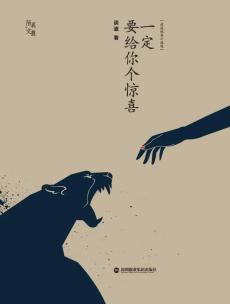

《一定要給你個驚喜》

談波 著

深圳報業集團出版社,2016-11

為了配合宣傳,也為了不讓外人覺得他“太裝”,談波發過幾條朋友圈。同事看見了,以為他開玩笑,重名了,或者自費出著玩的,反正不會把文學往身邊這位講話不清楚、寫字像“雞扒拉”的老師傅身上聯想。

后來,也有愛好文學的同事受到反向激勵,他們會這樣想:談波都能寫,那我更行。20歲左右,談波這么想過。他從小就愛看帶字兒的東西,看得多了,不由自主地有了批判眼光:“這書不太行,那書差點兒意思,看我給你們整一個吧。”

如今,距他第一篇小說完稿,已經過了30多年。2022年年末,談波的小說集《捉住那只發情的貓》出版,讀者們在新書發布會上見到了這個隱士一般的小說家,他的這本書榮獲了“2022年度刀鋒圖書獎”之“年度刀鋒好書”。

《捉住那只發情的貓》

談波 著

理想國 | 上海三聯書店,2022-10

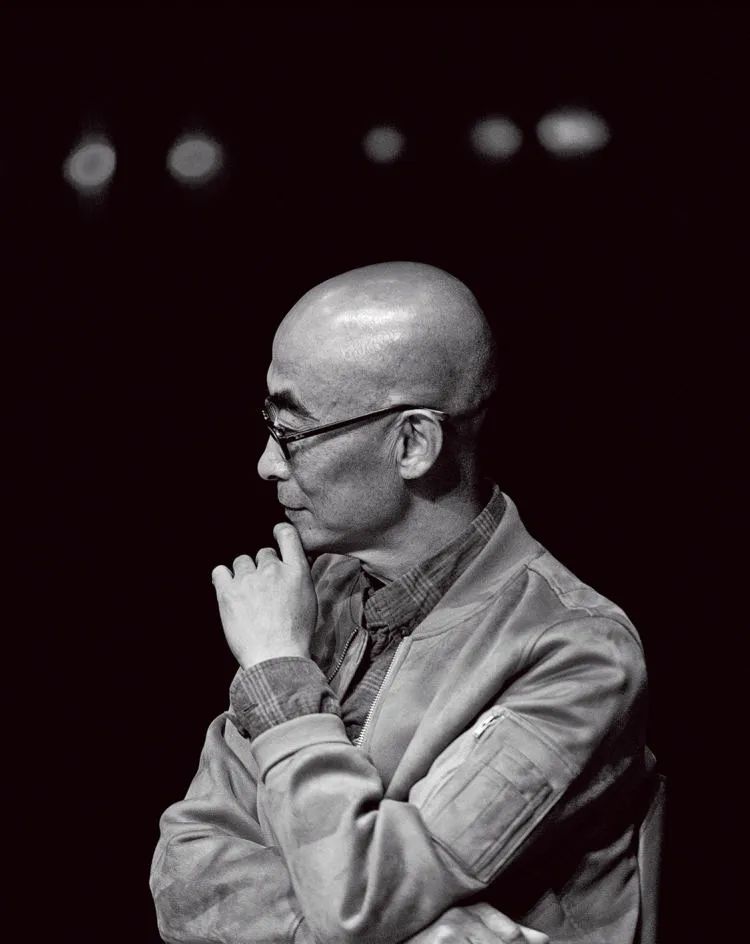

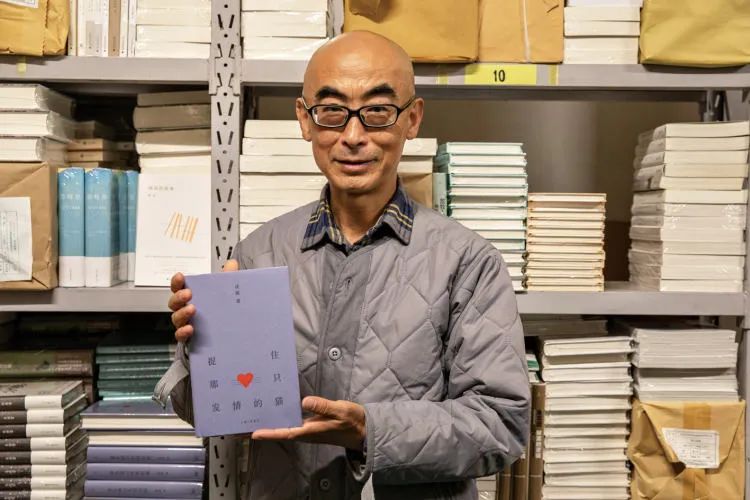

他光頭,戴黑框眼鏡,一笑起來,粗眉毛跟著來回動。和刻板印象里的東北人不同,談波話不算密,面對提問時,他愛摸鼻頭,但一聊到文學,他變得放松,用一口“大連味”的普通話,講起他在虛構中邂逅和創造的那些人與世界。

作家談波。

藏在抽匣里的故事

談波最早的兩篇小說都是中篇,他的寫作沖動極為純粹:“想在強項上表現一下自己,把內心積壓的東西釋放出來。”那時,談波已經看了不少繪畫,還懂些藝術理論。動筆前,他特意理了一遍,印象派、野獸派、抽象派,紛紛匯入他的腦海。

他把那些前衛的觀念移植到文字間,各類元素因此涌進小說。意識流、后現代的拼貼等一系列操作下來,完整的故事不復存在。彼時的市面上流行先鋒文學,談波覺得,自己已經表達得挺出色了,放在同輩人里,應當說得過去。

小說寫完沒多久,他寄了出去,一封給《收獲》,另一封給《上海文學》。談波等回來的是退稿信,編輯在信中寫:“談波同志,希望你在學會飛之前,先學會走路和跑。”多年后,談波才完全理解這話的意思。趕文學時髦宣告失敗后,談波又零星寫了些。

小說素材均來自生活,故事性不強,都是令他“心靈震顫的東西”。稿件投出去,杳無音訊,沒有回應,更不用說肯定。談波選擇擱筆,他說:“我沒什么具體的功利心,沒有那種想靠寫作改變命運的沖動和需求,我要的是大量的空閑時間,能看書、看電影、想想事,我已經有了,應該知足了。”

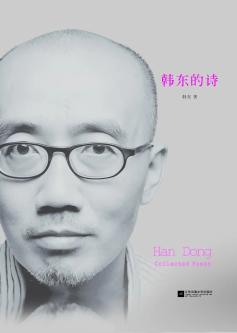

千禧年左右,網絡論壇火爆。談波在上面涉獵與詩歌、小說相關的內容,踅摸了一段日子,他找到了“橡皮”“他們”論壇,在那之前,他讀過韓東的《有關大雁塔》,當時談波就想,應該向這樣的文學標準靠攏。

《韓東的詩》

韓東 著

江蘇鳳凰文藝出版,2015-1

在“他們”論壇,他驀地發現,其間有很多志趣相投的人,大家每天在上面發文章、“頂”和“拍磚”。談波把“抽匣”里擱著的小說貼上去,把新寫的小說貼上去——這里沒有人要求刪改,你寫的一切都可以保持原汁原味。

論壇的文友看完,很快給予他反饋,他們跟一帖,談波便回復一句,有時他也不回,只偷偷看評論,興奮而又滿足。談波在小說《另一個寶貝》里寫過這樣一段話:“我也很想跟他多說兩句,只不過過于害羞和乖戾了,除了冷不丁蹦出的大話、傷人的話,不會平和地跟陌生人表達交流。”這興許是他的自白。

作家曹寇在《在大連》中如是描述談波:“他不僅不參加任何網友聚會,即使在論壇上,他也從不和任何人稱兄道弟。他的所有言行都表明一點兒,摒棄寫作上的人情世故,只遵從自己在文學上的判斷力。”

雖與網友互動甚少,但在內心深處,談波早已將這群人視作最好的朋友。他說:“這些我喜歡和仰慕的人都是好不容易遇到的,我不太會表達,但產生了要是在生活里,如果有人敢動他們一下,我指定就上去了的那種沖動。”

有趣和有活力的東西,

保存在市井民間

《捉住那只發情的貓》出版后,談波沒敢看。他說自己好像有“修改強迫癥”,只要看了,就想改。寫作時,談波的心態截然不同:“落筆得雄心萬丈,有最狂的狀態,認為自己是世上最牛的作家,而且必須這樣,不然寫它干什么,世上也不差這一篇。”

小說集收錄的《保爾》與《大連彪子》是談波1995年時發表的作品,“兩篇小說模仿《了不起的蓋茨比》,我太喜歡那篇小說了,向菲茨杰拉德致敬”。按照常理,創作者早期的作品會略顯稚嫩。但書問世后,鮮少有讀者看得出個中差別,這讓談波竊喜。

《了不起的蓋茨比》

[美] F.S. 菲茨杰拉德 著, 巫寧坤等譯

上海譯文出版社,2016-5

《捉住那只發情的貓》書中的同名篇目則是在韓東的鼓勵下完成的。因為這篇小說,談波第一次和韓東通了電話,并且見了面,別提多激動了。韓東想幫襯談波,介紹給他一份工作,同時也想鼓勵談波自我挑戰一下,寫一部從未涉獵過的長篇,內容是為廣州的一位成功人士撰寫半自傳體的書,供改編電影用,談波感到自己無法勝任。

韓東也很理解、很支持,最后達成“內容形式都不限,你想怎么寫就怎么寫吧,時間(20世紀)八九十年代,地點城中村就行”。十個月的時間,談波寫就《捉住那只發情的貓》。其中不乏自己80年代時在廣州做生意以及被騙的真實經歷。

當中關于黑社會的故事,則傾注著談波的想象力。每回寫小說前,談波都有目的地抓取記憶,“腦子里像發生了化學反應”。實際上,即使不寫,他也愿意沉浸在回憶中,談波說:“有個觀點講,當你回憶,你就老了,要這么說的話,我可能還沒長大,就已經老了。”

至于為什么愛回溯過去,談波說不好,“反正這過程當中有好多寶藏,它們美好,讓人心動”。這也是談波的小說背景常設在市井民間的原因,哪怕故事中的人命運畸零、悲涼,也始終鮮活有趣。

作家談波近日接受了《新周刊》專訪。

談波說:“書里那些人的生活,我很喜歡。從小時候就是,我老實,但愿意和調皮搗蛋的孩子一塊玩,可能是性格上的補償。之后我在工廠待過,在生活里待過,在社會上也待過,說到底,我還是被那些生龍活虎的人所吸引。”

《長春炮子》里就寫了這樣一個“混子”小禮。“混子”有原型,叫小賢,小賢是長春人,快手和抖音上關于他的故事有很多。講故事的人,有他的兄弟,也有他的敵人,不論是誰,提及此人,滿是贊譽。

談波有些懷疑:這種“平民壞蛋”在生活當中真那么完美嗎?是不是我們不自覺地把理想中的品質——諸如仗義、講理、勇敢、不畏強權——投射到他身上了呢?寫作過程中,談波意識到,小賢備受好評,是因為其身上保留了某些失掉的美德。

他說:“現今社會,能和他一樣保持天性、無拘無束的,很難了。從事任何行業,都得用一套標準去修正自己,酒桌的規矩、職場的規則,慢慢就把人有趣的一面給改變了,這中間有些卑鄙的東西,我不太感興趣,倒不如只寫這些普遍缺乏的品質。”

《我的解放日志》劇照。

“大哥你寫小說,寫它有啥用?”

關注市井生活以外,談波的小說還常出現情色與暴力元素,“這些東西吸引人,能讓讀者參與進來,畢竟人愿意看一些有意思的事。但一個作家,不可避免的是在這些元素中陷入重復,實際上,無論是創作,還是閱讀,都沒太多新意了,只不過變了個概念、換了套詞匯。

我覺得好小說的作用就體現在這里,即使把那些新詞扒去,當你看完,還是有種被激活的感覺”。但有段時間,談波的這種感覺消逝了。那是他父母親離世的時候,面對生死,文學似乎沒有任何效用,“他們病危時,原本在背后支撐自己的那些文字,變得不可靠了,很無力”。

《長假漫漫》劇照。

過去,文學像他的堡壘,“別人打麻將我也打,你們能輸,我更能輸,別人做生意我也做,做不成我還能退回來。我有旁人不具備的東西——文學”。談波尋思,這輩子就喜歡這么個玩意兒,按理說,平日對它那么好、付出那么多,作為最好的朋友,在最緊要的關頭,它該站出來,結果它現在跑哪去了呢?還不頂心靈雞湯好使。

搖滾歌手梁龍那句致命的“魔力一問”會時不時浮現在腦海,談波把“玩搖滾”換成了“寫小說”:“大哥你寫小說,寫它有啥用?”藝術是不是真的只是“游戲說”,在吃飽喝足、無憂無慮的狀態下才能有?如果它不能幫助你解決生死,那還有什么值得你投入一生去玩呢?任憑怎么想,談波都無法說服自己,他怎么回答都不對,都不完善。

隨著時間推移,悲傷減退,談波的“逃兵伙伴”回來了。談波冷不丁驚出一身冷汗,“玩了幾十年的朋友,差點兒給忘干凈了”。那段時間談波心生懷疑:文學和自己究竟是什么關系?后來他很快釋然,是自己強人所難了,想把宗教、哲學、醫學都整不明白的問題讓文學解決。

文學可能只是你的一個好哥們兒,但絕對不是無所不能、無所不在的“上帝”。他的解釋是:“好比我跟他上街,我跟人拼起命來了,回頭一看,他跑了,他沒幫我,但過兩天,他又折回來,一塊吃吃燒烤,一塊玩玩,安慰安慰我。好像也挺好。文學已經成了一種習慣,當不成生死朋友,酒肉朋友還是夠格的。”

《山村猶有讀書聲》劇照。

在這點上,曹寇評價談波:“文學于他,完全是一種生活必需品,等同于呼吸空氣,但也到此為止,而絕非獲取名利的器具。這幾乎是一種修行。”談波常捫心自問,究竟在為什么而寫。

他說:“梁龍那個致命一問太有魔力了,無論怎么回答都不對,都會遭到這個問題本身以及你給出的答案本身的反詰。即使這樣,還得不斷追問下去,問題生問題,永無窮盡,永無答案,但這個自問自答的過程會清除很多障礙,會讓你知道不要寫什么、不要那樣去寫,以及大約應該寫成什么樣。”卡夫卡講,好書是“一把能擊破心中冰河的利斧”。

《城堡》(1997)劇照。

談波很認同,基于此,他信賴那些“寫身邊發生的事兒”的作家,他說:“生活本身已經很荒誕、很虛無了,如果一味只去強調這樣的感覺,一是沒勁兒,二是實際上還是對西方的某種模仿。

他們的文化歷史和社會創傷與我們不同,所以不管他們多么有名、多么時髦,我還是寫跟自己生命體驗相關的東西,寫那些能夠激活、喚醒感受力的東西,不被那些匆忙制造出來的概念、名詞所動,更不受它們的約束限制。”

現在,談波過著標準的老年生活,爬山、溜達,沒事兒看看書、刷刷手機。與此同時,好奇心很重的他又總有一些新的念頭冒出,盡管有時這些想法會在第二天被消滅。談波說:“沒寫的時候,挺‘狂妄’,想象著它會一定多么多么好,真叫我寫,就寫不出來,但是咱不怕,今天寫不出來,可以明天寫,實在不行就后天。實際上,能有這種感覺就不錯,我每一天都沉浸在這種‘我將要寫出好作品’的白日夢當中。”

《書店》劇照。

在談波心里,這算“清醒的自嘲”:“東北人就好在這里,失去再多,不會失去熱情和自嘲,要是最后這一點再失去,那可就真的啥也不是了。正因為有了這一點,失去了的那些早晚都得回來。”

有一回,談波用手機聽二人轉,嗩吶一響,眼淚唰地就下來了,“可那明明是一支歡快得不能再歡快的曲牌啊,接下來的歌詞還有點黃,加上男女演員活潑大方的表演,就是一場普普通通的民間二人轉戲。可我的腦海里卻鬼使神差出現了‘有二人轉在,東北就不能亡’抗日劇般的豪言壯語,這都是哪兒跟哪兒,什么亡不亡的,根本不挨邊兒,根本搭不上的事,就這么真實地發生了”。

本文首發于《新周刊》634 期

原標題:《談波:捉住震顫心靈的瞬間》

作者:L

原標題:《他寫了三十年,終于被看見》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司