- +1

上海學子起訴“丁香醫生”違規首診,推動行業整改

“告互聯網醫療平臺‘丁香醫生’違規首診是一堂非常生動的法律實踐課,我們希望通過這段維權之路能夠讓更多人了解互聯網醫療的相關法律法規,在享受網絡便利的同時,增強法律保護意識,這是我們最想達成的公益目標。”華東政法大學學生蔣振豪說。事實上,互聯網醫療平臺根本不具備首診服務資格,然而整個行業都在漠視這種規定,存在違規操作。帶著承擔社會責任的想法,上海交通大學和華東政法大學學生組成依法治療小隊,訴互聯網醫療平臺“丁香醫生”違規首診。最終,該案以實現了隊員們的訴求的和解方式結案。該案也因此獲得第八屆“小城杯”公益之星創意訴訟大賽三等獎。

訴互聯網醫院違規操作

前年4月,在上海交通大學醫學院就讀的小孫感覺皮膚干燥不適,起初她嘗試涂身體乳,但沒有效果,遂在“丁香醫生”App上線上問診。她向醫生提供了多張清晰的照片,并附上“身上各處發癢,不分時段,有時候晚上特別癢,甚至會睡不著覺,撓了就會起疹子”的字樣。依據圖文信息,“丁香醫生”坐診醫生給出了“過敏性皮炎”的診斷,隨后銀川丁香互聯網醫院出具了包含依巴斯汀片、爐甘石洗劑等藥物的處方。小孫支付了問診費及藥物費176元。

診療過程中,對方并未告知服藥方式與期限,直至小孫詢問后才被告知“先口服兩周后觀察,沒有明顯好轉再復診”。然而,按照醫囑用藥后,小孫的癥狀并沒有改善,反而愈加嚴重。9月30日,小孫前往市區一家醫院皮膚科就診,再次描述了自己的癥狀,醫生診斷為“慢性蕁麻疹”,開具了復方草酸苷片、苯磺貝他斯汀片,同時,囑咐她半個月后要復診,并做好長期治療的準備。這樣的結果顯然與“丁香醫生”的診斷相去甚遠。

小孫將自己的這一經歷與蔣振豪等幾名同學進行分享,大家都認為這件事反映出了互聯網醫療提供首診服務的違規行為。“在明確沒有過往病史的情況下,小孫不具備復診的條件,是首診病人。而根據《互聯網診療管理辦法(試行)》第16條第2款‘不得對首診患者開展互聯網診療活動’的規定,‘丁香醫生’不應對小孫進行診療。”蔣振豪說。

去年4月底,小孫將“丁香醫生”告上法庭,并提出四項請求:判令被告退還問診費用及藥物價款174元,被告向原告出具致歉函,被告停止違規治療,改進線上服務。同年7月5日,“丁香醫生”聯系了小孫,口頭致歉并退還了小孫的診療費用。即便雙方最終沒有對簿公堂,但小孫的大部分訴求都已達成,因此小孫與“丁香醫生”達成了和解協議。

由個案推動行業整改

依法治療小隊的隊員們發現,“丁香醫生”存在的問題幾乎是互聯網醫院的通病。“雖然按照規定,首診服務需要患者提供病歷資料,但互聯網醫院往往不會因為患者沒有提供就拒絕接診。大多數互聯網醫院只要患者勾選曾經在線下確診過某疾病選項,即可在患者主訴范圍內接診;即便是問診界面有‘首診不得問診,互聯網診療僅適用常見病、慢性病復診’的提示,但也只是將以上規定隱藏在被用戶容易忽視的協議條款中,更有可能被完全忽視此項規定。”蔣振豪說,這需要相關部門加強對整個互聯網醫療行業的監管。

于是,隊員們向浙江省杭州市衛生健康委員會、杭州市市場監督管理局、杭州市人民檢察院、杭州市社會發展局,寧夏回族自治區銀川市衛生健康委員會致函,希望加強對“丁香醫生”所在的杭州市其他互聯網診療服務平臺的監管與整治。此外,要求銀川市衛生健康委員會責令開具處方的銀川丁香互聯網醫院進行整改,例如增加醒目提示,要求患者提供線下就診證明,要求醫生在問診過程中確認是否符合就診條件,禁止隨意開具藥物,以及希望落實醫療行為實名制等,進一步規范服務。

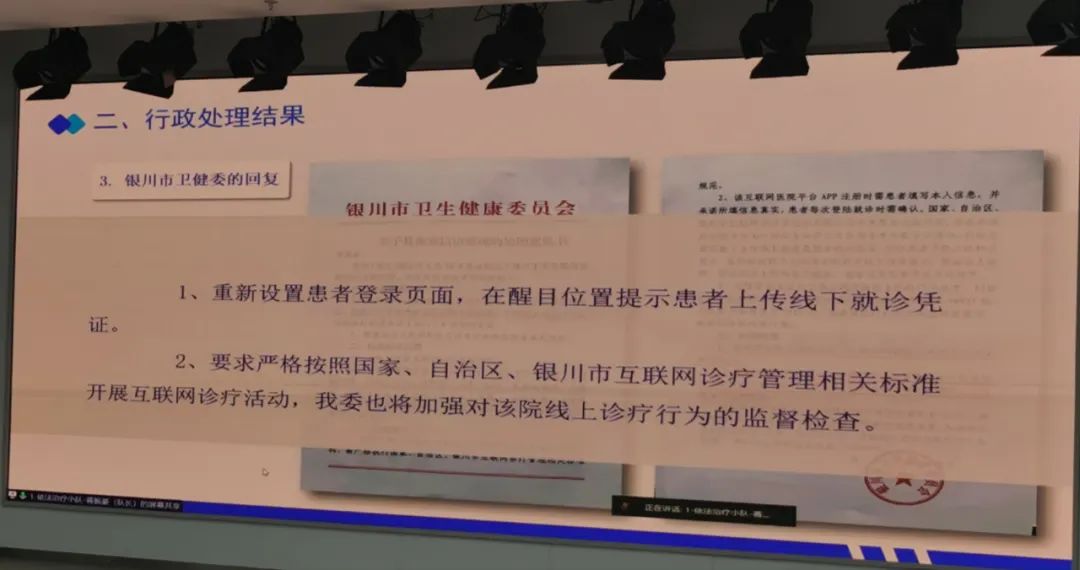

隊員們的努力得到了銀川市衛健委的支持。銀川市衛健委責令“丁香醫生”重新設置患者登錄頁面,在醒目位置提示患者上傳線下就診憑證。此外,還要求“丁香醫生”嚴格按照國家、自治區、銀川市互聯網診療管理相關標準開展互聯網診療活動。

去年8月16日,“丁香醫生”修改部分用戶協議,增加了相關條款,說明了在線問診咨詢服務“僅針對曾在實體醫療機構診療過的部分常見病、慢性病的復診患者”,以提示用戶注意。隊員們還發現,“丁香醫生”的問診界面也發生了改變,在患者需要詳細描述病情的提交按鈕下方,增加了“我承諾已在實體醫療機構就診過,所提供的信息真實”等字樣,同時上傳病例圖片資料也成了必須提供的內容。

(原標題《沒有首診服務資格卻開具處方,上海學子訴“丁香醫生”案推動行業整改》)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司