- +1

評展|乏味而過時的倫敦“馬斯塔巴”雕塑

“澎湃新聞·藝術評論”(www.usamodel.cn)評展欄目,以親身的觀展體驗和獨立的視角,評點近期展覽。上海震旦博物館的“仙人的樹林”將傳統藝術融入當代藝術展中,給予了民俗藝術更多的可能性;倫敦海德公園的公共藝術項目“馬斯塔巴”雕塑則顯得徒勞無益。本欄目歡迎投稿,投稿郵箱:dfzbyspl@126.com,郵件標題請注明“評展”。

倫敦馬斯塔巴:一個巨型幾何玩具

展期:2018年6月18日-9月23日

地點:倫敦海德公園九曲湖

點評:倫敦海德公園的九曲湖上,藝術家克里斯托的巨型油桶雕塑““馬斯塔巴””讓衛報的評論家不禁想知道這湖里的魚對此作何感想,因為比起政治宣言,他的作品看上去更像是個石頭搭成的節日舞臺。

評星:兩星

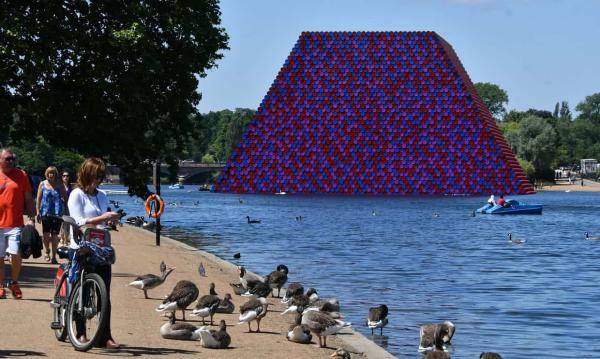

這座龐然大物就杵在湖面上。由7506標準規格的油桶建成,名為“倫敦馬斯塔巴”的雕塑非常阻礙湖上的視野。甚者,它自己就成了視野的一部分,讓人無法忽視它的存在。這是藝術家克里斯托的首個倫敦大型作品。它的底部被拴在湖的淺底,兩側呈60度角從平靜的水面直上,前后面則垂直而下,活像個天外來物。幾何體、障礙物、巨型玩具、工程學上的“壯舉”,不管你叫它什么,不可厚非的是,它是個雕塑,是個“東西”。鳥兒似乎對它漠不關心,魚群呢,則常常被吸引到它的底座,安心大膽地游走。

組成雕塑兩側的油桶呈紅色加白環,像極了卡通磚墻。前后面的油桶有藍色、灰紫色和一個另一種紅色。看似隨意組合像是停格畫面,但其實這順序都是一絲不茍地照搬藝術家的草圖拼搭而成。這種色彩組合顯得毫無生氣,遠處看去更破壞了海德公園原本田園牧歌式的景觀,天空,和湖面所構成的畫面,以至于我看到它只能想到一個石頭搭成的節日舞臺。

不知怎的,這座“倫敦馬斯塔巴”總令人感到乏味和過時。它沒有丹尼爾·布倫作品中的愉悅輕快感,沒有克拉斯·歐登伯格城市雕塑中的歡鬧,也沒有里查·塞拉給人的無聲肅穆。既不精巧,也不壯觀。

克里斯托在其漫長的創作生涯中做過不少類似驚世駭俗的“干預試驗”。例如他曾在澳大利亞悉尼的海岸上用布把長達2.5公里的巖石包裹起來,曾給德國柏林的議會大廈穿上了“衣服”。他也曾申請在阿聯酋阿布扎比的沙漠中建造一個號稱世界最大雕塑作品“馬斯塔巴”,而項目至今仍未獲得阿聯酋當局的批準。

項目的批準需等“天時地利人和”,但克里斯托作品中所謂的政治意義在我看來并不具有說服力。雖然他結合了油桶的元素,但不足以涉及全球石油經濟。“馬斯塔巴”在古代美索不達米亞特指一種建在房屋外的石凳,克里斯托在其作品中將它放大體現,我們難道又要就此聯想到集體性?

克里斯托的作品都由他自己投資完成。在九曲湖畫廊中展出了眾多油桶雕塑及一些完成和未完成項目的草圖和照片。油桶們被堆成柱狀,大小各異,有的鐵皮裸露在外,有的上了漆或顏料,有的被布包裹著。這些雕塑作品基本都在1960年代被創作,但其中不見太多發展性。總體而言顯得圖騰化、淺顯和重復。而在畫廊外,“倫敦馬斯塔巴”宛如一件巨大的沐浴玩具,捉光投影,漂浮在不溫不火的湖面上。(編譯/胡怡嘉)

仙人的樹林:鄔建安 X 汪天穩

展期:2018年7月7日-10月7日

地點:震旦博物館

票價:20元

點評:人造獸皮、當代藝術、剪紙技藝、皮影雕刻……一場展覽,將這些互不相干的元素結合在了一起,并結合館內的窗,達到了展覽的主題“仙人的樹林”。更難能可貴的是,當代藝術與傳統藝術相結合的展覽,不單單是增加了藝術展的底蘊,還為傳統藝術的發展提供了某種可能性。

評星:四星

展覽《仙人的樹林》靈感源于震旦博物館的一件高古的紅山文化玉器。文物夾帶的大量神話信息,民間美術傳承了遠古神話的記憶碎片,并用當代藝術與民俗手藝融合的方式進行了再創造。

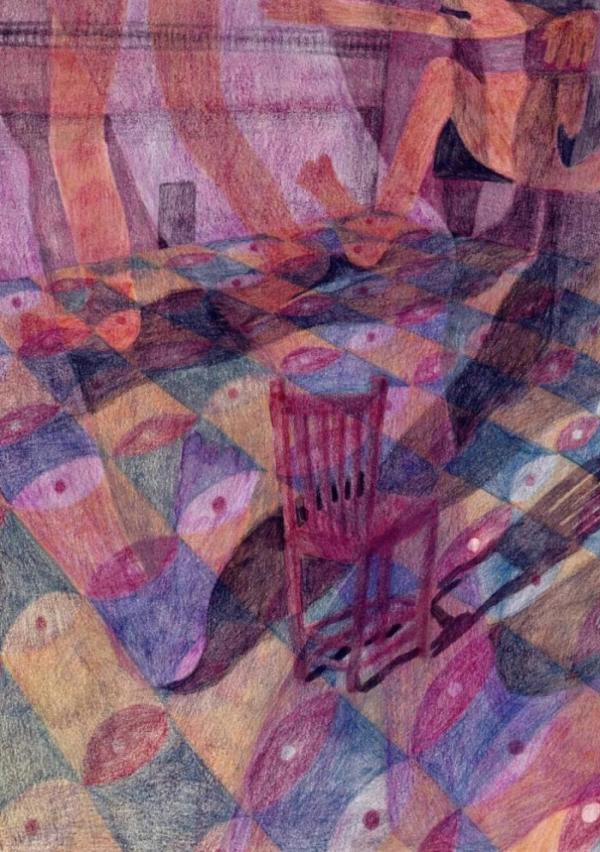

進入展廳,便是當代藝術家鄔建安的作品。展廳正中央象征著地天連通的《通天樹》。這件作品發想自玉琮的方形結構,由傳統皮影的材料與工藝制作,勾勒出古代玉器紋飾的巨型臉孔,他們連綴疊拼,形成柱狀巨樹的形態,意在描述一種神秘的生存狀態。作品《征兆》散落在另一件作品《白日夢森林》周圍。《白日夢森林》由15棵黃銅雕鏤的樹狀雕塑 ,每件雕塑來自于藝術家于北京“非典”疫情嚴重期間創作的一批剪紙作品,蘊含著一種抽象的個體精神對現實危機的一種回應,構建出另一種“真實”;《征兆》,包括10件由仿真獸皮和環保材料制作的異形動物的形象。同時,配合著館內的七扇長窗,光線變幻,也使展內真的有了些“仙氣”。在筆者看來,正是作品與光這兩樣元素的結合,呼應了展覽主題“仙人的樹林”。

而這樣的炫光溢彩也是為展覽尾端的幽暗展廳做的鋪墊。走入展廳末端的幽暗的小展廳,里面懸掛著的72件工藝精致的牛皮雕刻的皮影,他們被特殊的工藝“染”成了金色,配上燈光,展現著一場關中民俗“社火”的大戲。而在右側,播放著一段皮影戲視頻《降火龍》,一靜一動,供觀眾同時欣賞。

值得一提的是,在現場,皮影展廳是使觀眾停留時間最長的區域。藝術家鄔建安的作品的確吸引著觀眾,不少人與作品合影留念,但當觀眾走近那幽暗的皮影房間,無論是年長的、年輕人、家長帶著小孩,都會停留好長一會,湊近了欣賞下精致的金色的皮影雕刻,再看下《降火龍》視頻。

那么,當代藝術展覽結合傳統藝術是否是一種新趨勢?將傳統藝術帶入當代藝術展覽是否有利于傳統藝術的傳播與發展?

這樣的展覽方式或許只是一個開始,還無法找到答案。但至少震旦博物館的這次展覽,已逐漸摸索出了一種可能性。兩部分的展品都做到了吸睛。(文/陸林漢)

Almost Art Project 素人藝術節

展期:2018年6月29日 - 7月1日/2018年6月29日 - 8月10日

地點:Tabula Rasa Gallery/白盒子藝術之家(北京)

點評:素人藝術并非專業的藝術,但無疑是讓藝術不再高高在上,能夠讓更多人參與、創作、展示才華。而展廳中,蘊藏在作品下生動的生命故事或許更讓人感慨,讓人看到各行各業的人對于藝術創作和生活的熱情。

評星:三星半

當我們聽聞一位藝術家及其作品時,在書本中,美術館的游歷中、拍賣行中……這些藝術家往往處于其創作的成熟階段。但是,對于藝術家是如何走向“人生巔峰”的,往往并不熟悉,就像明星早期的跑龍套生涯,總有一段不為人所知的時光。

素人藝術項目Almost Art Project (以下簡稱AAP)推出的第4屆周年大展,與往年一樣,仍然通過面向社會的征集方式,發現并推出百余位來自各個領域的素人藝術家,向公眾展示千逾件素人藝術作品。

“素人藝術”顧名思義,與受過專業藝術教育、有志成為職業藝術家的藝術創作相反,未受過藝術訓練,但具藝術天賦、有創作熱情的“普通人”的創作。

素人藝術擴寬了藝術品的渠道,伸展了藝術品的概念。縱觀展覽,可以感受到,藝術家不一定出生于藝術世家,也不一定以躋身藝術史為志向;藝術創作不一定是高不可攀的,它同樣可以是親近人的、貼近生活的,展現日常中那些發光的片段,甚或不切實際的想象。藝術不一定要通熟歷史才能戰戰兢兢的創作,它可以只是夾帶“私貨”、首先滿足個人精神需求的豐饒小品。例如展覽中,現年已70有余的山茶花婆婆(筆名)在四川任鄉村教師多年,她是重慶第一批上山下鄉的知青,退休在家開始用中性筆在便簽紙上繪畫,其筆下對鄉村圖景的回憶熱絡靈動,莊稼繁茂、對生命時光的懷念和想往,揉碎在充滿人情味的細節中。

當然,參展的素人藝術家中不乏因為受到足夠多的認可,而跨過身份問題進入藝術體系,完成了“業余”到“職業”的轉換,“素人”則成為其步入行業后被卸下的標簽。

那么,這樣的藝術節是否能夠成為藝術行業面向全球的海選平臺,能否持續獲得更多公眾視野的關注呢?(文/殷雅迪)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司