- 9

- +1392

馬伯庸的書寫得好,影視改編怎么老是稍欠火候?

馬伯庸是當下影視改編的寵兒,僅這兩三年來,他已經有多部作品接連改編成影視劇,頻率之密集無出其右,并且幾乎都是S+制作。稍稍遺憾的是,馬伯庸的作品都還不錯,影視劇也是花了大功夫制作,但迄今馬伯庸作品改編的影視劇尚未有真正意義上的全民大爆款。也由此出現了這一局面:一方面馬伯庸這個IP遭到哄搶——他還有幾部作品的影視改編正在路上;另一方面數據黨不時發出反諷之聲:究竟是哪個“冤大頭”在花大價錢馬伯庸的IP?

這一回的《顯微鏡下的大明之絲絹案》(下文簡稱《絲絹案》),破天荒地請來馬伯庸擔任編劇(劇集的另一編劇是參與執筆電影《大明劫》的周榮揚),但它又一次重復了此前馬伯庸IP影視劇的際遇:拍得不錯,口碑與熱度還是稍欠火候。

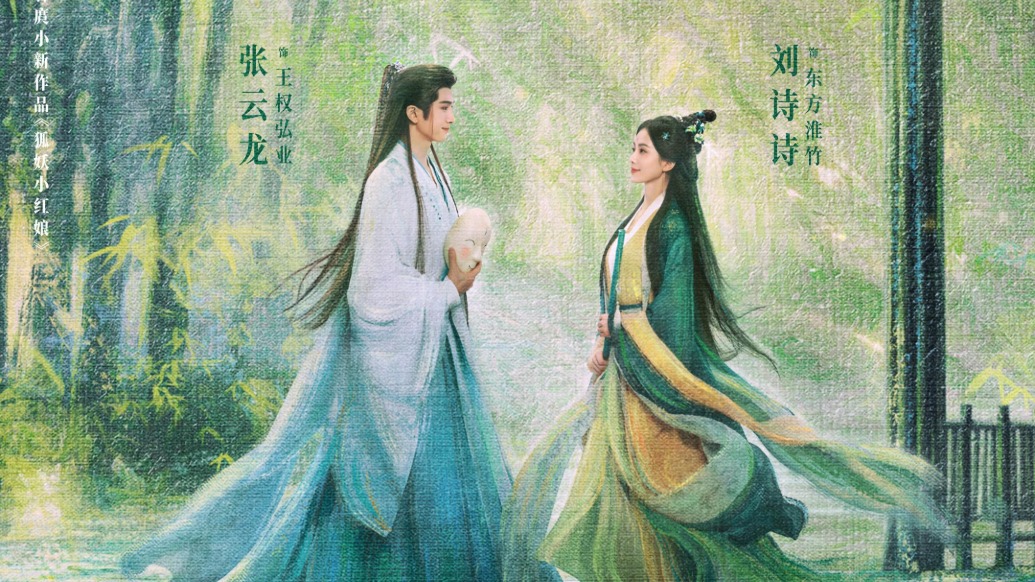

《顯微鏡下的大明之絲絹案》海報

《絲絹案》是我們審視馬伯庸作品影視化矛盾現狀一個很好的樣本,它能夠詮釋馬伯庸為什么受歡迎,也很好說明影視改編后與爆款總有距離的癥結。

馬伯庸熱,淵源有自

《絲絹案》改編自馬伯庸非虛構歷史散文《顯微鏡下的大明》中的第一個故事《學霸必須死——徽州絲絹案始末》(下文簡稱《學霸必須死》)。《顯微鏡下的大明》是馬伯庸諸多作品中相對特別的一部。它不是小說,不是虛構的創作,作品中的一切均有嚴謹的史料為依托;它也不是史書,畢竟有大量馬伯庸的主觀推演和價值判斷。它是帶有小說氣質的歷史散文,以通俗易懂、引人入勝的形式講述歷史上真實發生的故事。

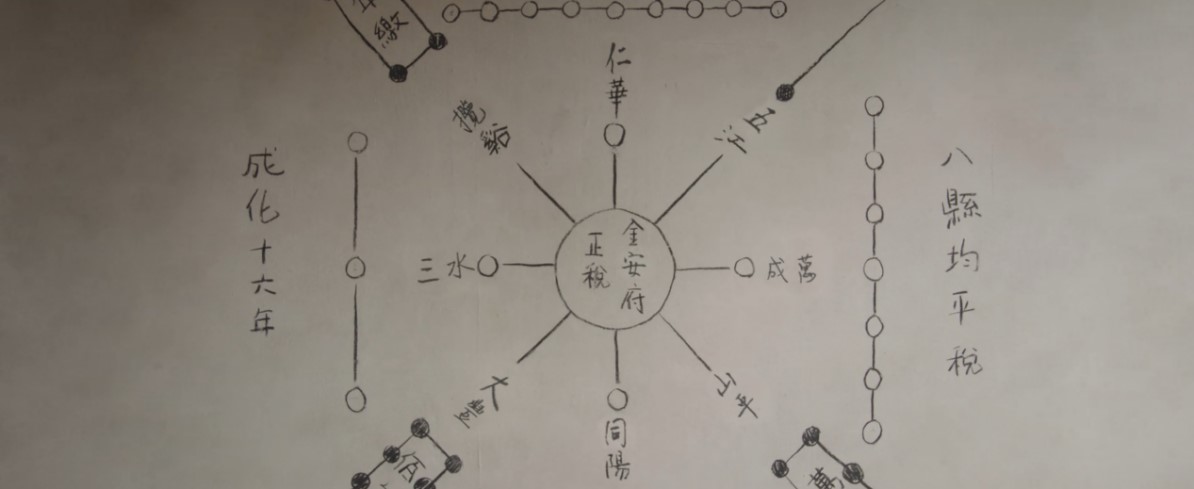

《學霸必須死》說的是,明朝萬歷年間,一個數學愛好者帥嘉謨——劇中叫帥家默(張若昀 飾),意外地發現當地的一筆稅收存在不公正:本來應該由徽州府(劇中改為“金安府”)下轄的幾個縣平攤的一筆稅收,卻被冠以“人丁絲絹稅”的名義,單獨落到了歙縣(劇中改為仁華縣)頭上來了。

既然數字是錯的,就應該更正,“算呆子”主人公開始了上訪糾錯之路,不料引發了當地的一場政治海嘯,亂民、縣官、州府、戶部、首輔乃至皇帝都卷入其中。

帥家默(張若昀 飾)

豆瓣評分8.7分、曾進入豆瓣讀書榜TOP250的《顯微鏡下的大明》,很大程度上體現了馬伯庸歷史創作的特色。

雖然都是基于歷史的“故事新編”,但《顯微鏡下的大明》的視角向“下”,它聚焦的并非歷史作品中的常見主人公:帝王將相、三公九卿,而是史書中可能被一筆帶過的某個小人物、某個條例或政策,由此掀開歷史中為大眾所陌生的一頁。比如《學霸必須死》由一個不公正的稅收案,切入明朝基層政治生態的觀察,揭示明朝的基層政治機器是怎么運轉的,猛于虎的苛政是怎么形成的,改革是如何被層層消耗的……這具備一定的思想深度,讓歷史真正具備觀照當下的力量。

不同于不少歷史創作在史實方面的捉襟見肘、漏洞百出,有考據癖的馬伯庸在史料收集上有扎實的功底,可以帶領讀者了解一個朝代的風物、民俗、禮儀、人文等外在層面的特色,也能夠引領受眾進入一個朝代的政治生態與社會生態內部。

這是馬伯庸的核心競爭力:絕大多數歷史寫手,并不具備深度閱讀文獻、闡釋文獻的能力;而那些具備閱讀文獻、闡釋文獻能力的專家學者,也多不具備將文獻故事化的能力,況且很多學者一心搞研究,沒興趣也沒時間。馬伯庸集二者之所長,他的作品真正具備“讀史使人明智”的魅力。

以此來審視《絲絹案》,它仍然延續著馬伯庸作品的優點。

《絲絹案》的由頭與原作一致。劇集牽涉進來的明朝諸多基層官員,雖然篇幅不多,但每個人都個性鮮明。除了仁化縣,其他幾個縣市均反對絲絹案繼續查下去,畢竟一查下去,人丁絲絹稅就會攤派到自己管轄縣的老百姓頭上。

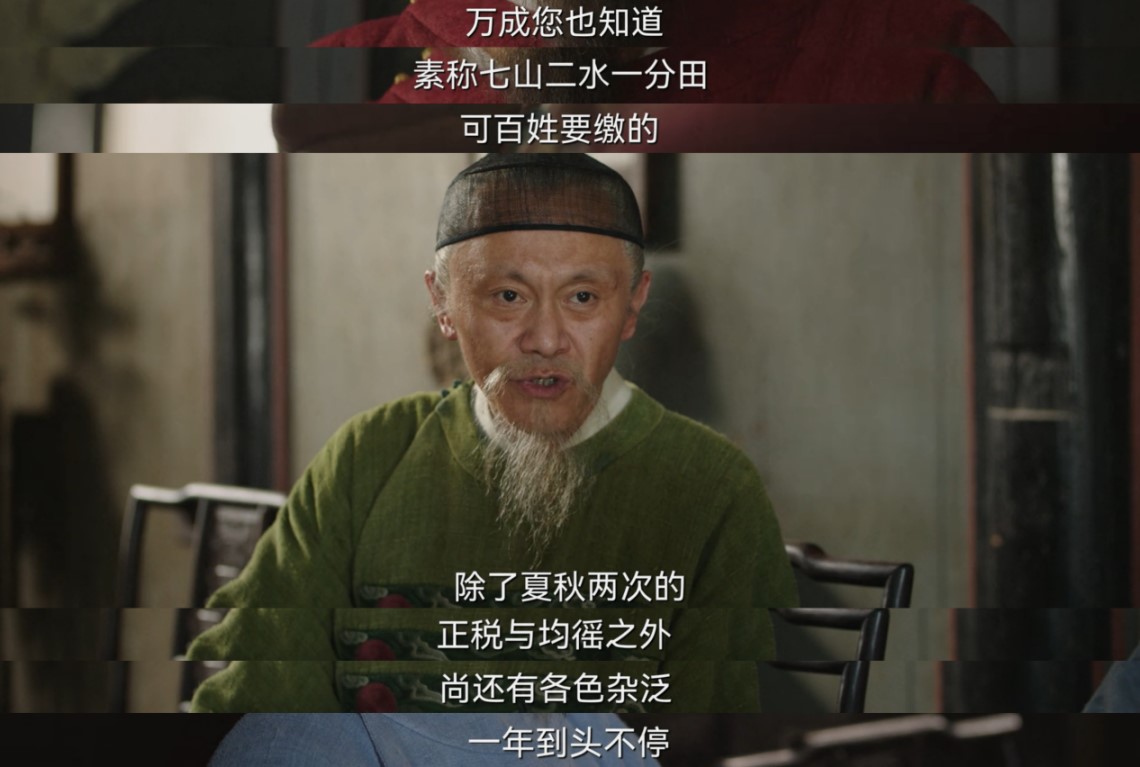

只是不同官員的考量又有所不同。比如萬成縣主簿任意(錢漪 飾)乍一看是“老奸巨猾”,可實際上他是不想讓本身已經不堪重負的萬成縣百姓,再背上一筆沉重的賦稅。他的“兩難”讓觀眾管中窺豹了解了明朝各種苛捐雜稅的繁重,平民百姓的生活相當艱難。

苛捐雜稅太多,老百姓已不堪重負

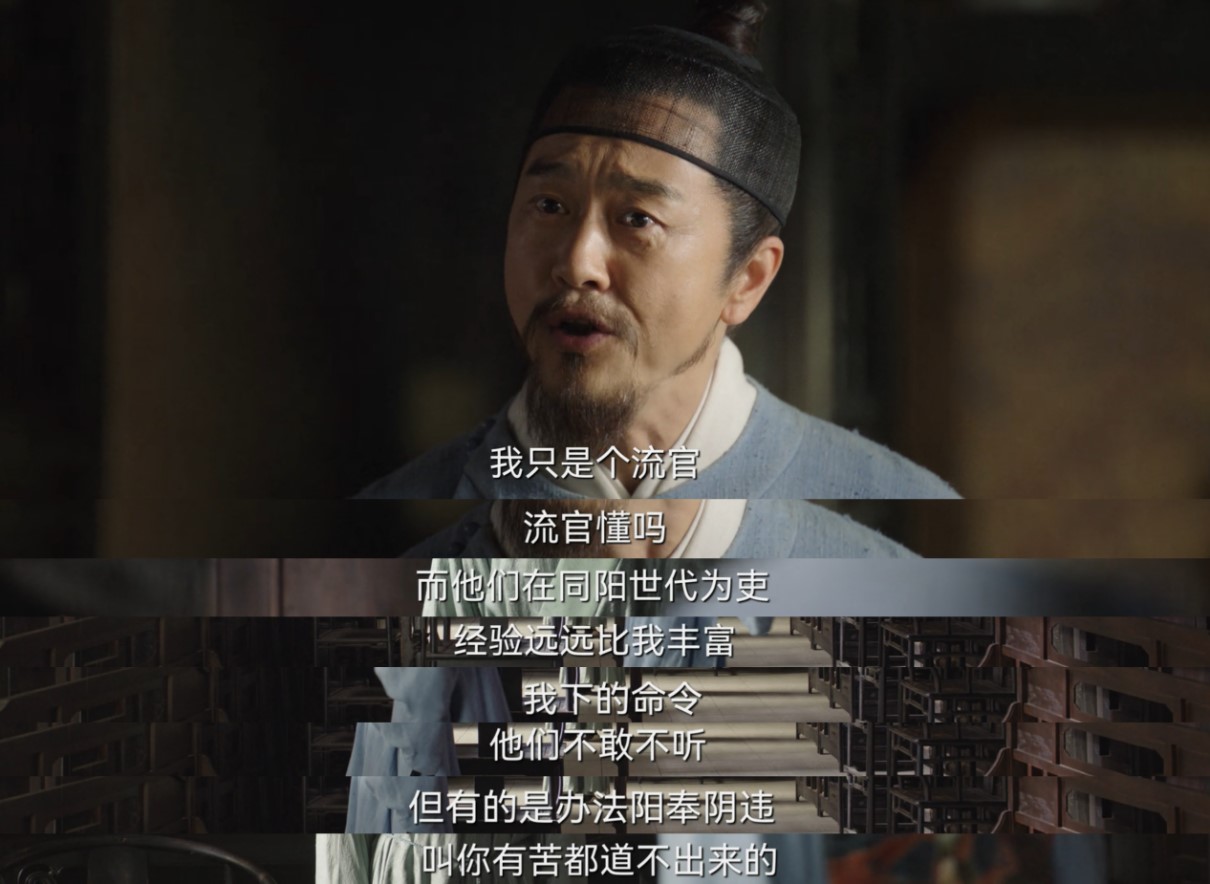

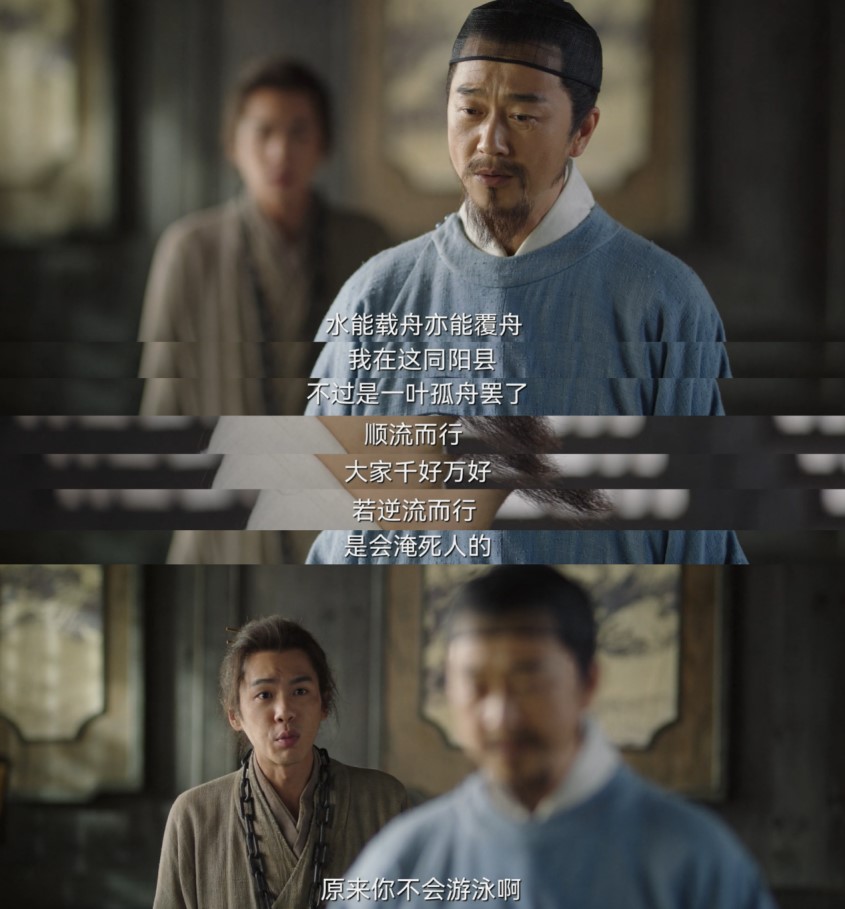

攬溪的毛知縣(翟小興 飾)和同陽鄧知縣(張帆 飾),一個同流合污、助紂為虐,一個與帥家默一樣熱衷數學,對帥家默也深深感佩,他們不約而同站在帥家默的對立面,出于相似的困境:知縣只是流官,鄉紳鄉宦才是真正的統治者。

馬伯庸分析道,“他們(指鄉紳)下對基層平民控制力度相當大,上有官場的人情網絡,又坐擁數量巨大的田畝與各項產業。如果不獲得他們的支持,知縣什么也做不了。中國有‘皇權不下縣’的說法,政府機構必須靠這些‘鄉賢’的配合,才能真正對底層實行有效統治。”毛知縣、鄧知縣要求穩、不出事,就不能得罪當地鄉紳的勢力。

知縣只是流官,治政還是得依賴鄉紳集團的力量

劇中原創的范淵(吳剛 飾)一角,他是明朝鄉紳勢力的代表——曾在朝廷中樞擔任御史之職,退休后回到金安老家。范淵之所以執意阻撓帥家默的調查,因為此時明朝首輔張居正在福建搞土地“清丈”——重新丈量土地,鄉紳集團擔心朝廷會借機對金安府搞起土地“清丈”,破壞他們的利益。這很好理解:稅收主要來自土地,可鄉紳集團大量兼并土地并設法隱瞞土地,導致大量隱田未曾繳納賦稅,“清丈”或讓那些隱田無所遁形。

以范淵為代表的鄉紳集團阻撓改革

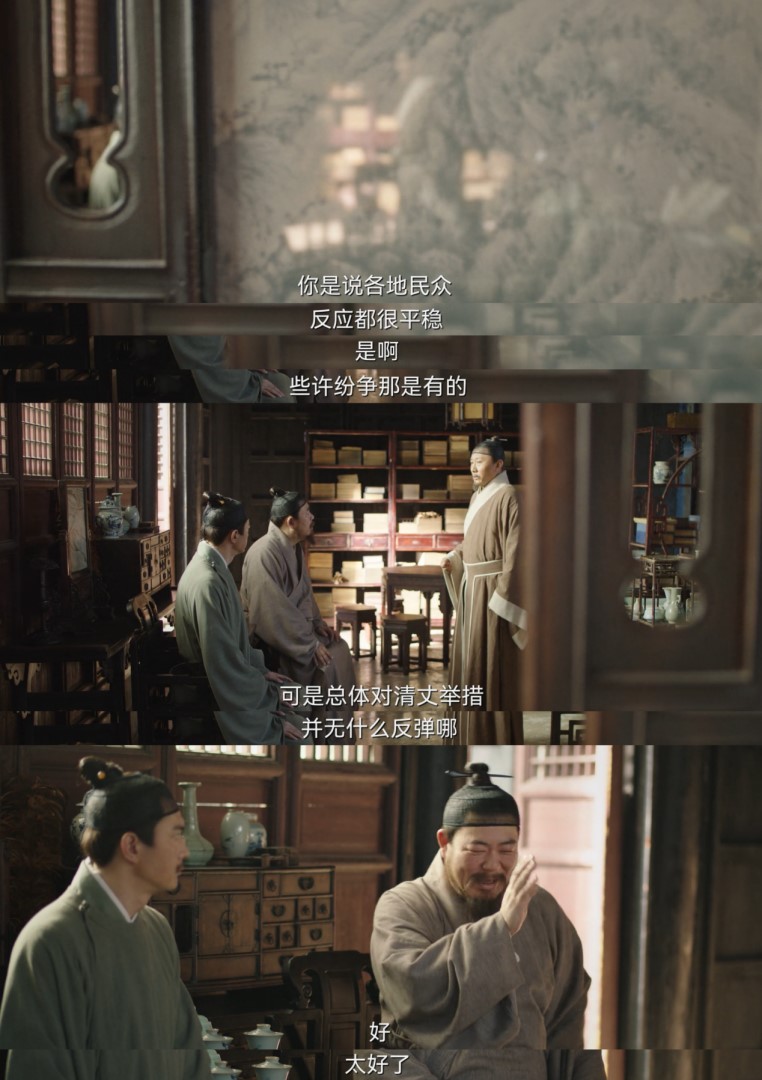

至此,經由絲絹案就將明朝幾大利益主體裹挾進來了。最底層的老百姓負擔最多、數量也最多,然而他們的聲音最為無足輕重,明明是“民不聊生”,經過層層屏蔽傳到上層就變成了“國泰民安”;改革派有過雄心壯志,奈何既得利益階層盤根錯節、阻力太大,播下龍種也只能收獲跳蚤……

實際上在鄉紳的挑唆下,清丈都快激起民變了,上級官員被嚴重蒙蔽

顯微鏡下的絲絹案,以扎實的史料濃縮了明朝的積弊,讓觀眾窺見明朝的政治生態。這樣的歷史敘事,確實比市面上絕大多數的歷史劇有新意、有想法、有深度。這是馬伯庸歷史敘事的普遍特點,也是他的作品受到影視圈歡迎的根本原因。

只不過有必要說明,相較于《學霸必須死》,《絲絹案》在反思的深度和力度上已經嚴重打了折扣。

原作中,帥嘉謨和另一主角程任卿——劇版改為程仁清(王陽 飾)為民請命卻下場凄涼,劇版給他們安排大團圓結局;原作中,各級官員明明知道人丁絲絹稅有問題,卻礙于政策的慣性、改革的阻力,最后還是采取和稀泥的處理方法,而非像劇版那么理想地讓“算學的問題回到算學本身”,原作想說的恰恰是:在一個僵硬腐朽的體制下,算學無法回到算學本身,所以明朝后來亡國。

太天真了。第14集把前13集的鋒芒都給收回來了

我們可以理解劇方所做的妥協。但這也是馬伯庸作品的能耐之一:哪怕表達已經大幅收斂,也要比市面上的大多數歷史劇強。

稍欠火候,癥結何在

縱然有著龐大的IP影響力,順勢接棒大熱的《狂飆》,也有著豪華的班底、豪華的制作——肉眼可見的精致和“貴”,但熱度值未突破9000的《絲絹案》只能說是“平播”,全劇播出過程熱度值仍然是被《狂飆》牢牢壓住。癥結何在?

其一,精致的繁瑣。

馬伯庸劇,精致是真的精致,繁瑣也是真的繁瑣。這與馬伯庸愛掉書袋有關。在文本中,這令人感佩寫作者的博聞強識,但影視化后,它可能變成繁復的風俗禮儀展示——影視劇以此來體現它們服化道的用心,比如《長安十二時辰》《風起洛陽》;它可能變成炫人眼目卻又離奇夸張的機構或機關,比如《長安十二時辰》中的靖安司和大案牘術,《風起洛陽》里的內衛府和聯昉,《風起隴西》里的司聞曹、間軍司;到了《絲絹案》,它就變成明朝的典章規定、賦稅政策以及數學算式……

坦白講,這類專業知識與大眾是有壁壘的。相較于那些已經被演繹過無數次、觀眾下意識就可以接受的帝王將相故事,馬伯庸劇集中大量原創性的“機構”、神乎其神的“機關”、不厭其煩的“文獻”,多少抬高了接受門檻。

劇中出現一些相關“文獻”

但更關鍵是第二點,敘事與寫人的失衡。

馬伯庸的古裝劇總給人這樣一種感覺:故事復盤下來挺精彩,但主人公卻普遍顯得平淡,缺乏人物弧光,高光時刻要么匱乏要么來得太遲。用飯圈的話術說,馬伯庸的IP看上去是“大餅”,卻不怎么捧人。

原因或在于,馬伯庸劇集敘事能力強,刻畫主人公的能力較弱,敘事與寫人存在失衡。

馬伯庸劇集常常是一個謎面兩個謎底,明線底下埋伏著暗線,明線敘事,暗線刻畫人性的抉擇。就比如《長安十二時辰》,明線是長安城的“反恐”,暗線經由“反派”的動機,讓主人公面臨抉擇:為了結果正義是否可以承受一切代價。《風起隴西》的明線是“找間諜”,暗線卻是反諜戰敘事,依然是主人公的抉擇:是否可以為了大義,隨意犧牲小人物的性命。《絲絹案》亦然,明線是帥家默打官司、以反映明朝的政治積弊,暗線則是一個“算呆子”、一個孤勇者在一個腐朽體制下的境遇。

在明線上,主人公基本就是穿針引線的功能,他一直在“行動”;暗線才是主人公人物弧光之所在——他要時刻面臨對與錯、對與對的抉擇。

然而在呈現上,劇集基本只在明線上打轉,有時甚至是過于冗長的敘事——比如一直在反恐、找間諜、打官司,大概率是馬伯庸“精致的繁瑣”相當有的拍,導致無論是編劇還是導演都耽溺于其中,雖然中段以后觀眾可能已意興闌珊。直到臨近結尾,劇集才匆匆接續暗線,暗線也來不及充分展開,立意上雖有所升華,卻不見得挽救得了敘事中后段的疲軟以及人物弧光的黯淡。

具體來看《絲絹案》,它的明線/敘事沒有任何問題,經由帥家默打官司遭遇的阻力,牽涉出相關利益方,披露明朝政治機器的運作邏輯。編劇很有耐心地敘述帥家默打官司遇到的各種阻力。

問題在于,《絲絹案》的暗線/寫人,幾乎是停滯不前。說的就是男一號帥家默。我們甚至會遺憾地發現:直到大結局的最后半小時,帥家默自始至終幾乎就是扁平的,因為他沒變過,他一直就是“算呆子”。

哪怕帥家默有情感障礙,這樣的“呆”會否太刻意?

觀眾圍繞著張若昀的演技存在一些爭論。粉絲解釋帥家默有情感障礙、也有記憶缺失,所以他對一切情感沒有回應,張若昀演的是“對”的。劇集的高光時刻大多給了程仁清和豐寶玉(賈啟鳴 飾),張若昀不爭不搶、一切服務于角色,是演員格局的一種體現。

程仁清這個角色很出彩

但也有很多觀眾對帥家默的人設接受無能——這里沒有否定張若昀的意思,是說角色。譬如第12集,那么多人為了在法場上救下帥家默,艱難地進行正義的接力,人物群像刻畫得很精彩,拍得很燃很動人。可鏡頭一給到帥家默,哪怕好朋友豐寶玉為了救他也一并被押上斷頭臺,帥家默仍然沒什么反應。

帥家默始終很“淡定”

是的,我們可以解釋帥家默是情感障礙,所以他就應該這樣。可從戲劇效果來看,筆者傾向于這是編劇的重大“失誤”,編劇剝奪了帥家默的成長空間。編劇一開始就讓帥家默成為一個失去情感能力的“呆子”,14集“呆”了13.5集,帥家默最后的情感釋放頗為動人,可來得實在太遲,不少觀眾早已與他存在一定的心理距離。

跟馬伯庸此前的劇一樣,主人公的高光時刻總是來得太遲

非得讓帥家默“一呆到底”嗎?難道刻畫這樣一個有難度的角色,只為讓演員發揮演技?不應該首先服務于劇情嗎?而若說服務于劇情,又不是說這樣寫帥家默,劇作就更有深度——前文已有論述,劇作已經比小說“淺”太多了!所以,除了編劇的寫人出現問題,根本就不存在非如此刻畫帥家默不可的理由。

觀眾會對怎樣的“孤勇者”產生共情呢?劇中的程仁清就是現成的例子。編劇讓他不斷經受考驗與抉擇,讓他不斷“失去”,讓他在痛苦中再次確認初衷,也以他的命運機遇反襯機制的麻木殘酷。程仁清的人物弧光豐富而有層次,但他不是真正的男一號。

敘事出彩、寫人存在短板,這或是馬伯庸的作品改編總是差一口的根源。知識淵博的馬伯庸太會敘事了,一眾編劇面對他的作品,也被他繁復的知識迷住了,掉入他的掌故中去。歷史讀物大可以只把故事講得通透深刻、把人物當背景板,可到了影視劇中,還是得讓主人公一開始就能在情感上帶著觀眾,這是成為爆款的前提。

【上海文藝評論專項基金特約刊登】

- 伊朗港口大爆炸

- 伊朗外长: 美伊谈判进展良好

- 俄罗斯准备与乌克兰谈判

- 星光股份:公司及相关人员收到广东证监局警示函

- 中国气象局:南极大陆以每10年0.12℃的速率升温

- 中国乒乓球名将,近日当选中国乒协新任主席

- “上海国际汽车工业展览会”的简称

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司