- +1

姚大力:契丹早期歷史再討論

一

遼代史料的單一和稀少,常使遼史研究者深感無米炊婦之窘困。但另一方面,被壓縮在遼史資料內的歷史信息,其豐富、復雜以及立體性有時又遠超出一般想象的程度。《遼史·營衛志》的“部族上”中有幾段不長的文字,把采錄于遼以前列朝史載中有關契丹早期歷史的敘述與遼宗室所屬耶律部的先世傳說綰合在一起,形成一篇簡明而完整的契丹先世史。

這篇文字從“契丹之先曰奇首可汗,生八子”說起,以八子各自為部作為總線索,將北魏時代的契丹“古八部”“隋契丹十部”“唐大賀氏八部”“遙輦氏八部”,以及耶律部勢力“強不可制”時期分置的“遙輦阻午可汗二十部”連綴在一起,塑造了一部以奇首可汗為共同始祖的“契丹人的基本核心”數百年來發育演化的整體史。如果把它當作是對契丹人群追溯“我們是誰、我們從哪里來”的集體記憶的忠實記錄,人類學家甚至可能據此把遼代契丹人看作是一個已具有以共同血緣觀念為核心之集體身份認同的歷史形態的“民族”共同體。那么,上述文本真能被認為是遼代契丹人集體歸屬意識的反映嗎?

近十年來中國遼史研究最值得重視的一項進展,是對遼代史的史源探究,已從聚焦于北宋有關契丹記載的來源問題,轉移到全方位地、直接地面對元修《遼史》的文本構成和史源學分析。這方面的現有學術成果已能清楚地揭示出,元修《遼史》除了所謂“《遼史》三源”,即直接或間接取材于遼朝官方記史資料的遼人耶律儼《皇朝實錄》、金陳大任《遼史》,以及《契丹國志》外,不但采錄了大量“南朝(即宋)文獻”,而且還插入了很多元人自編的敘事文字,及其臆斷乃至改篡。因此,遼史研究亟須避免一種很容易陷入的認識陷阱,“在不自覺間將‘《遼史》的記載’等同于‘遼時的記載’”。這是十分中肯的提醒。茲請為此說補一新證。

遼太祖阿保機死后,繼承帝位者并不是他十年前冊封的皇太子耶律倍,而是后者的弟弟耶律德光,即遼太宗。根據被北宋方面偵知的信息,這一切都出于述律太后的獨斷。她為此不惜處死了一大批反對這樣做的契丹宗室和舊臣。《遼史》在《太祖本紀》末的贊語中,卻是以非常耐人尋味的方式和口氣提及此事的。它在用很長一段文字回顧契丹興起歷程后慨嘆道:“歷年二百,豈一日之故哉”。然后贊語作者話鋒一轉,又寫道:“周公誅管、蔡,人未有能非之者。剌葛、安端之亂,太祖既貸其死而復用之。非人君之度乎?舊史扶余之變,亦異矣乎!”其言若曰:按太祖諸弟一再謀叛之罪,即使將他們處死,亦殊不為過。太祖既然有氣量“貸其死而復用之”,又怎么會有舊史所描述的扶余之變?

元人之所以產生何其怪異的疑惑,不可能源于對太祖的寬宏與述律后的殘忍之比對。這番話只能是針對舊日記載中的太祖前后判若冰炭而言,才可以說得通。由此足證元人所見耶律儼或陳大任的“舊史”,或把阿保機指認為改變皇位繼承人選、并由此導致血腥鎮壓反對者(可能也包括試圖趁亂篡奪帝位的族內近親)的“扶余之變”真正策劃者。宋人聽聞的執殺舊人應實有其事,不過述律后只是阿保機遺訓的執行者而已。元代史臣一定覺得這次事件與阿保機一貫的“人君之度”不相合轍,因而在所撰文本中刪削了“舊史”對此的實錄。

《遼史》對太祖、太宗授受之際的這樁重大事件,因此采取了保持沉默的態度,盡管它在某些場合也透露過存在“太祖遺詔”這回事,透露過他生前指定的以“守太師、政事令”名號輔助東丹王耶律倍的皇弟寅底石被述律太后遣人暗殺于路,還透露過耶律屋質對述律后“牽于偏愛,托先帝遺命,妄授神器”的當面指責,以及耶律迭里因建言由耶律倍繼位,而“以黨附東丹王,詔下獄……殺之”之類的情節。對流入宋境內的述律前后誅殺近臣“有桀黠者”以百數的傳言,《遼史》亦不置一詞。

在元修《遼史》敘事與遼人敘事之間作出區分,對于解讀《遼史》有關契丹先世史的篇章顯得特別必要和重要。前述《遼史·營衛志》“部族上”,除前言中有一段可能鈔錄了《皇朝實錄·部族志》的序文外,幾乎全篇都出于元人新撰。傅樂煥過去就提出的這一看法,現在被進一步加以確認。不止如此,遵循著這樣分明的區別意識,對于早期契丹史的研究,于是才可能產生“發掘統治家族史與民族集團史間的區別與斷裂”這樣的問題意識,進而推動研究者從《遼史》紀事中分辨出關于契丹先世歷史的兩種迥然不同的記憶文本,即出自契丹耶律部的自身記憶(此所謂遼人自述),以及歷代王朝的記史系統對契丹的記錄(他者敘事),并在此基礎上十分完美地厘清契丹王朝自身歷史記憶的生成和衍化過程。

從元修《遼史》中還原契丹人自我記憶形態的工作,事實上還牽涉到對另一個問題的思考。那就是如何以不同于元人的方式,更準確細致地整合上述兩種不同記錄,從而更加豐富和深化對早期契丹歷史的認識。本文即擬接續現有前沿成果,在這方面做一點新的探索。

二

契丹人最初現身于中國史,并不是以他們自己的名義,而是作為與庫莫奚共同活動的一個部分,被當作庫莫奚載入史籍的。按一般說法,史書最早提到契丹,是他們在北魏登國三年(388)夏季被拓跋珪擊潰之時。雖然《魏書·太祖本紀》把拓跋珪此戰稱為“北征庫莫奚”,但同書“契丹傳”卻明言這次征討的對象亦連帶契丹。“國軍大破之,遂逃迸,與庫莫奚分背”。

其實,他們受到以庫莫奚為主要討伐對象的來自南部的攻擊,還要更早于登國三年。《魏書·庫莫奚傳》謂:“初為慕容元真(即前燕慕容皝)所破,遺落竄匿于松漠之間”。這里也沒有提到契丹。唯同書“契丹傳”卻說,契丹“在庫莫奚東,同種異類,俱竄松漠之間”。可知契丹也在前燕攻取之列。故《通典》逕謂二者“并為慕容氏所破,俱竄于松漠之間”。

直接記錄慕容皝事跡的文獻,似未提及他出攻庫莫奚之事。我們所知道的,只有他在344年擊敗鮮卑宇文部,宇文集團“由是散亡”。如果庫莫奚和契丹在此時已成為宇文氏的屬部,那么他們也許就是同在這一次受到前燕的打擊而潰敗,自此潛伏于松漠之中的。四十多年后,因北魏太祖的進討,契丹遂與庫莫奚分道揚鑣,應當是向東遷徙到今西遼河和遼東灣之間的地域中去活動了。

那么,被納入宇文集團之前的契丹,又是從哪里來的呢?他們很可能是漢代烏桓內附后流落在原居地的余部。蒲立本以為,在中亞名震一時的阿瓦爾人(Awar),可能就源于西遷的烏桓部。可惜除了部落名稱之音相近,沒有任何其他證據可以支持這個猜測。唯烏桓與契丹不僅前后分布在同一地域,而且都有髡發的習俗。謂其族屬相近,則應是可以成立的推測。

據《魏書·契丹傳》,太和(477?499)中,東走后的契丹諸部長之一賀勿于率部至白狼水(今大凌河)東投附北魏。這大概是后來統率契丹八部聯盟的大賀氏家族首見于史冊。入北齊之后,文宣帝高洋于天保三年(552)及四年先后親討庫莫奚和契丹。在后一次戰役中,高洋自率大軍從平州(今河北盧龍)“趣長塹”北進,另遣別帥東驅至青山(在今遼寧義縣南),似有包抄敵方退路之意。齊軍擄獲契丹十萬余口、雜畜數十萬頭。由上述形勢可知,此時契丹主力仍在營州(今遼寧朝陽)北或東北方向。

自周、隋之際往后,契丹居地向西展延的勢頭開始變得兇猛起來。在隋代,契丹中至少有一部分已經遷至今老哈河流域。《隋書·契丹傳》云:“部落漸眾,遂北徙逐水草。當遼西正北二百里,依托紇臣水(toγshin,蒙古語譯言土,漢語譯為土河,是可謂治耳與治目兼顧也)而居。東西亙五百里,南北三百里。分為十部。兵多者三千,少者千余。逐寒暑,隨水草畜牧”。契丹勢力浸入土河流域,首見于此。但從后來呈現出來的態勢來看,這一動向并不顯得突兀。

繼契丹西遷土河之后,文獻中又出現了“契丹松漠部落”之名。貞觀二年(628),唐置昌州于河北道,“處契丹松漠部落”,史文明言,“以州名羈縻之,無所役屬”。松漠之名,自北魏始見于史載,“指西拉木倫河及老哈河一帶的千里松林”。遼宋時又指其地為平地松林。這表明契丹在唐前期已向西深入西拉木倫河流域。

不過那時候的西拉木倫河,恐怕主要還屬于奚部的地盤。《舊唐書·地理志》“崇州”條云:“武德五年(623),分饒樂都督府置崇州、鮮州,處奚可汗部落。隸營州都督”。這條史料透露了兩項極其重要的信息。首先,武德五年之前,唐政府已經在西拉木倫河的奚部駐牧地置饒樂都督府,是乃以其所在地名(饒樂水)為羈縻都督府之名。其次,武德五年稍前,一定發生過某種影響當地形勢的重大事件,迫使奚人的可汗部落中有部眾南奔。也許這源于奚人內部的權力斗爭,但更可能的,似乎是契丹部開始侵入奚部核心地區,因而迫使部分奚人離開故居、求唐保護。

饒樂水流域的形勢在迅速變化。此后不久又出現了一個標志性的年代:貞觀二十二年(648),唐置松漠都督府以羈縻契丹部。這個以松漠為名的都督府,當然就應坐落在土河之西歷來稱為松漠的那塊地方。

《遼史·地理志》“上京道·饒州”條:“貞觀中置松漠府”。據《新唐書》,隸屬于松漠府的諸州中,有“達稽部為峭落州”者。松漠府屬下又有彈汗州,以紇便部置。蔡美彪認為彈汗為大賀氏所統部落。武則天時,曾以大賀氏可汗窟哥之孫為該州刺史。達稽者,亦即大賀也。看來在唐代契丹部落聯盟里,領屬于大賀氏的部落尚不止一個;而以峭落名其州者,則當是其可汗所在之部。峭落者,饒樂也。由是足證饒樂水此時已成為契丹可汗所在之大賀氏屬部的根據地。薛映記錄使遼行程說,自石橋北渡潢水,“旁有饒州,蓋唐于契丹嘗置饒樂州也,今渤海人居之”。這與《遼史·地理志》敘述饒州之專條頗合,惟誤指松漠府為饒樂府耳。這時雖仍有饒樂府之名,但它已顯然不在饒樂水。《新唐書》還提到松漠府所統有日連州。是即遙輦氏所統之部,見下文詳述。

契丹以松漠府駐牧饒樂水,可以看作是奚人的一個歷史性失敗。他們非但不得不將自己的牙帳南遷,而且還被推入了逐漸淪為契丹附庸的過程。

唐朝在置松漠府于契丹同時,仍維持了武德時建置的饒樂都督府以羈縻奚部。這時的饒樂府不再是因其地而命名,實已變作沿用舊有建制名稱于其所至之新地。奚人牙帳轉展遷至土河上游之大寧(即后來遼中京所在),大約就發生在7世紀上半葉以后。《元史·地理志》“大寧路”謂:“本奚部,唐初其地屬營州,貞觀中,奚酋可度內附,乃置饒樂郡”。是恰可與上引《遼史·地理志》“饒州”條稱“貞觀中置松漠府”對讀互證。此后奚人或在契丹裹挾下反唐,或助唐攻擊契丹,總之失去了過去時代作為中原王朝在遼西地區主要對手的地位。

公元7世紀,契丹部聯盟長李盡忠自號“無上可汗”,與妻兄孫萬榮共同反唐。唐軍先是大敗,后得突厥默啜可汗援助,繼而又靠奚軍尾追掩擊,攻潰契丹。李盡忠、孫萬榮相繼敗死。契丹不能立,遂北向投附突厥默啜可汗,歷時約二十年。開元二年(714),契丹又以默啜勢衰,率部附唐。次年,唐復立饒樂都督府以處請降之奚部;再次年,又復置松漠都督府以處契丹。

從北魏到唐開元初契丹人活動的時空轉移,大致如上述。誠若前引苗潤博論文所揭示的,這段歷史,純乎出于中原王朝記史系統,而幾乎完全不屬于后來建立了遼王朝的契丹耶律部自身的舊有集體記憶。然而耶律部加入“松漠契丹部落”的歷史,大約就始于后者在松漠都督府復置之后不太久的擴張活動之中。

三

本文追溯的北魏至唐開元初契丹人活動的空間軌跡,與苗潤博論文的有關構畫不完全一致。因此還要就這個問題稍加說明。

上述不一致,主要體現在兩項互相有聯系的判斷上。首先,早期契丹人在遼西的活動范圍,可不可以按時間先后而大致區分為東、西兩個地域圈?其次,如果可以這樣認為的話,那么契丹部落的主體從東部活動圈轉移到西部活動圈,究竟發生在什么時候?

苗文將嚴耕望的下述見解作為進一步分析的出發點,即從北魏至唐前期,契丹人活動的中心地域,始終在營州之北或東北的遼西偏東地區。苗文認為,此后隨時間推移,在7世紀末契丹發動“營州之亂”時,他們的活動范圍最西可能已到達土河中游;之后又三十年,其重心朝西南壓向唐幽州邊境;與此同時,即從貞觀直到開元初,奚人勢力的核心始終穩定在潢水流域;而契丹與潢水流域發生交集,并最終攘奪奚人衙帳所在之地,應在開元四年(716)到二十一年(733)之間。根據這個時間表,契丹控制潢水之地,比本文的推測要晚將近一個世紀。

無論入唐之前的契丹人中是否已產生出統率各部的最高首領及其衙帳,至少活動在遼西的契丹人那時應該有一個“中心根據地”(嚴耕望語)。嚴耕望以為,遼之饒州“自北朝以來為奚人根據地,置衙帳處。唐初為饒樂都督府以羈縻之……契丹根據地本在營州之北四百數十里潢水中下游之南境,唐初亦以其建衙處置松漠都督府以羈縻之。其后契丹漸強,溯潢水西侵奚境,奪其衙帳,事當在天寶以前”。他又說,“自北朝以來至少至唐初,契丹衙帳在營州之北或東北,近或二百里,多或五百里上下也”。他把這個地方大致定位在今內蒙古庫侖旗。

嚴耕望強調,有關早期契丹衙帳之地理位置,“《魏書》記其行程甚詳,下文再論”。但事實上我們沒有見到他對此有更詳盡的說明。他的討論所依據的,主要還是《通典》《太平寰宇記》等唐代史料。要用它們來論證唐以前的地理情況,無論如何是非常勉強的。

不止如此,這樣粗疏籠統的敘事,即使用于考辨唐代地理,也難以準確周全。例如嚴書征引《太平寰宇記》云,自營州柳城“東北到契丹界九十里,自界至契丹衙帳四百里”。作者據此就在營州東北這個總方向上去尋找契丹衙帳。史文其實未曾明言,進入契丹邊界后的路線是否仍按原方向東北行。如果此后折向西北行,正如作者所說,潢水邊那座著名的石橋,其“東南至今朝陽不過五六百里”。然則“寰宇記”所記契丹衙帳,是否就在潢水之南為契丹所攘奪之奚人舊日據地呢?

嚴書關于唐初亦于契丹建衙處即今庫倫旗置松漠都督府的主張,與該建制的命名所暗喻的地理方望,也是不相契合的。同書他處曾很明確地指出,松漠“即所謂平地松林(今經棚以西、西喇木倫河上源)”。把松漠或平地松林定位于經棚鎮(今克什克騰旗治地)之西,恐怕至多也只能視為一項最狹義的界定。在更寬泛的意義上,松漠的范圍應該還要向東延展到靠近土河的地段。但是今庫倫旗之所在無論如何也不會被覆蓋在松漠范圍之內。置松漠府以處契丹,正可以反推原先屬于奚人的松漠地區業已為契丹占據。

總之,早期契丹各部在遼西的活動,確實存在先向東走,而后又將其重心逐漸西移的趨勢。但是想要把他們的活動空間明確地劃為東西兩個地域范圍,那又是很難得講清楚的。另外,契丹核心部落遷徙到潢水上游,貞觀年間已經發生,而絕不會晚至開元時期。

四

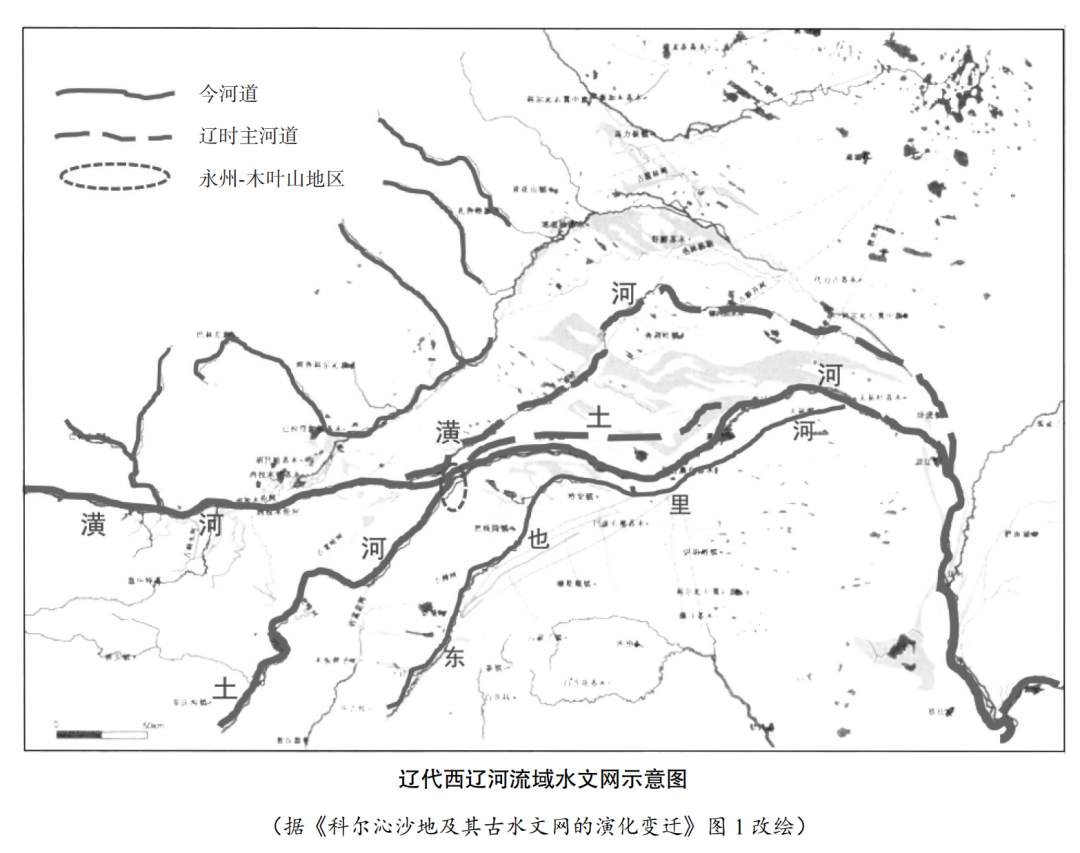

盡管史料異常缺乏,對契丹遙輦部和耶律部在入遼之前的活動蹤跡,似仍存在一定的探索空間。從事這一討論,首先要涉及遼代的西拉木倫河與老哈河水道流向問題。王守春在兩年前發表的文章里寫道:

潢水為西拉木倫河。但古代西拉木倫河河道與今天不完全一致。據實地考察和筆者對衛星圖像的分析,西拉木倫河向東北到烏力吉木倫(仁)河之間存在較清晰[的]古河道痕跡,同時,老哈河的下游到新開河上端,也存在明顯[的]古河道痕跡。對遼代文獻綜合研究表明,遼代時期,西拉木倫河曾沿今烏力吉木倫河流到遼河,而老哈河則只經新開河流到遼河。

上述研究所揭示的老哈河與西拉木倫河在遼代的水道面貌如若屬實,有可能使我們對建遼之前活動在這兩條河畔的契丹人空間分布的認識發生重大改變。如果說過去一般以為契丹主要分布在今西拉木倫河?西遼河一線南側的話,那么以被改變的水道為地理坐標,他們的活動范圍實際上可能還要大幅度地推向今河道的北岸。這樣一來,中原記史系統所報道的“契丹人的基本核心”與從大興安嶺東南麓循今烏力吉木倫河(蒙古語譯言狼水)西來的契丹耶律部之間的接觸,不也就顯得更加順理成章了嗎?

可是西遼河水系諸河道的總體歷史面貌,很難通過鉤沉歷史文獻得知。《中國歷史地圖集》東北圖幅的編者寫道:“從目前我們掌握的漢唐到明清的歷史文獻資料來看,遼河上游固然也有變化,但文獻不足征,不可能詳加說明”。王守春的結論,主要來源于他對呈現于衛星圖像之上的古河道分析。但如果像他說的那樣,潢水與土河在遼代分別循故道流注今烏力吉木倫河與今新開河而互不交匯,那又如何解釋《遼史》有關“至木葉山,二水合流”的明確記載?這個重要問題,在他的前后兩篇相關論文里似乎都沒有直接關照到。不僅如此,在討論木葉山和永州的方望時,作者倒反復提及潢水與土河“二水相會處”。令讀者不大明白的是,這到底是說的遼代情景,或是就二水的今河道而言。

實際上,對歷史上西遼河及其各支流河道走向問題的研究,2010年代是具有突破意義的十年。李鵬利用中國地質調查局“中國地下水資源及其環境問題調查評價項目”的相關成果、遙感地質學家秦小光等采用多光譜遙感技術對科爾沁沙地及其古水文網演化的長時段研究的結論,并結合他自己對西遼河平原歷史水文地理與遼代遺址的勘探結果,對遼代潢水、土河的流向做出令人信服的描述,使我們的相關認識與過去相比有了長足的進步。

由于西拉木倫河夾帶的泥沙在今開魯縣臺河口形成的巨大沖擊洲,水流在這里一分為二。一支循東北方向流入今新開河,呈背弓狀貫穿西遼河平原北部,在今科爾沁左中旗小瓦房村東南匯入西遼河;另一支繼續東流,在開魯縣蘇家堡南與老哈河會合而為西遼河。李鵬有力地揭示出,由于西拉木倫河從臺河口東北流的河道在1940年被偽滿政府修筑攔河壩堵塞,1950年為減緩西遼河水患,又在臺河口實施分流工程,故以新開河命名重新被打開的東北河道。可是這段河道在歷史時期一直存在,并且是西拉木倫河自臺河口分流后的主河道。另一方面,老哈河在接納東流的西拉木倫河支流后,也分為兩支。一支東流,今稱西遼河。另一支東北流,再東折經過今開魯縣城北,又行經今通遼市轄境北側,在今大林鎮西北與今西遼河匯合。這條“北老河古道”或遙感圖像解析所謂“古西遼河河道”,湮廢于1890年代或稍早,應是此前西遼河的主河道。因此,遼代的饒樂水或潢河,當從今西拉木倫河東流至臺河口,朝東北方向循今新開河繞一個大弧形,再匯入今西遼河下游。而遼代土河則在今蘇家堡受西拉木倫河支流西來之水,繼續往東北方向循今北老河古道,在今西遼河向南大彎曲的北側東?東北流,至今大林鎮匯入今西遼河,接著又與折向南行的潢水會合。兩水在西段相會于蘇家堡;東段合流處,則在今雙遼市。

既然遼代潢水與土河有東西兩處交匯,《遼史》用以定位木葉山的“二水合流”處,究竟是指東、西段合流點中的哪一個呢?李鵬認為,木葉山位于二水在東段的合流點。但是這個看法與《遼史》有關天子往祠木葉山之日程的記載難以相符。遼太宗天顯九年(934),“二月壬申,祠木葉山。戊寅,葬太皇太后(阿保機生母蕭氏,小字巖母斤)于德陵。前二日,發喪于涂殿,上具衰服以送”。壬申距戊寅不過六日,太宗在葬祖母前二日已在發喪處,則他從木葉山趕回發喪處至多也只有三日。德陵所在的具體地理位置不詳,要之它距離阿保機父親德祖的出生地祖州不會太遠。如果木葉山位于五百多公里之外的潢水與土河東段交匯處,要在三日之內走完這段行程,那簡直是不可想象的。

另一重要旁證與廣平淀有關。它“在永州東南三十里”,與木葉山同在永州境內。遼末大石林牙曾說:“自金人初陷長春、遼陽,則車駕不幸廣平淀,而都中京;及陷上京,則都燕山;及陷中京,則幸云中;自云中而播遷夾山。”這段話傳達的是天子與前敵保持兩道防線的意思:上京失守,則天子從中京退據燕山;中京失守,則天子從燕京退守云中。依此類推,長春、遼陽失陷,則天子不復臨幸廣平淀而退守中京。因此廣平淀并不在鄰近遼陽之地,而應位于遼陽和中京之間。足證木葉山、廣平淀和永州都在潢水與土河二水的西段匯流處。

由遼代潢水和土河主水道的北偏,可知自北魏以來不絕于史書的契丹部落之活動地域,到唐前期已相當接近于大興安嶺的東南麓。正是在這樣的地理背景下,大興安嶺山腳下那個后來被稱為耶律部的游牧集團,逐漸走入契丹族歷史舞臺的中心。

五

開元中后期,即投奔突厥的契丹主體因默啜可汗去世而再次附唐后不數年,部內形勢發生了重大變化。先是部落聯盟中握有兵權的軍事首長可突于在操縱好幾任可汗廢立之后,終止了由大賀氏世襲契丹部落聯盟長的特權,改立別部首領屈列為契丹可汗。契丹的大賀時代至此結束。接著,可突于連同由他扶持的屈列可汗,被唐朝邊將支持和利用的“契丹酋長”“契丹別帥”或“契丹衙官”李過折(李姓為唐朝所賜)襲殺,過折被唐封為“松漠州都督”。可是過折未能鞏固他奪得的契丹部落聯盟長的地位。他不久就被屬于可突于陣營的涅禮所殺。唐廷顧慮到“涅禮自擅……而未有名位,恐其不安”,故命邊將“宣示朝旨,使知無它也”。唐朝不久后還把“契丹都督”的名分也給了涅禮。不過涅禮并沒有自己占據契丹可汗的位置,他推舉遙輦氏的阻午為契丹部落聯盟長。契丹的遙輦時代就這樣在涅禮的操控之下開始了。

這個涅禮,正是把遼西契丹人的歷史和大興安嶺山邊遼室先世的歷史聯系在一起的關鍵人物。

涅禮在《舊唐書·契丹傳》里寫作泥禮。加上唐廷的上引兩件敕書,其人存在之歷史真實性已無可懷疑。他的名字在遼代“舊史”里音寫作涅里,又作雅里。《遼史》一再提及雅里不接受其部眾推戴而改立阻午可汗之事。《遼史》“太祖本紀·贊”將他追溯為阿保機的七代先祖,即雅里?毗牒?領?耨里思(肅祖)?薩剌德(懿祖)?均德實(玄祖)?撒剌的(德祖)?阿保機。贊語雖出自元人之手,但這個世系表一定所來有自,不像是元人的杜撰,而應淵源于遼皇族的“構建”。世表自雅里而下或出虛擬、或據實情,總之要湊滿七世方傳至阿保機,很可能是為了讓它與遙輦氏自阻午可汗傳七世至痕德堇可汗的世代數相匹配。無論雅里是否真屬于遼皇室先祖,阿保機家族把這個曾牽動遼西政局的著名歷史人物認作自己的直系祖宗,總是一件無可否認的事實。史文未曾明白揭示雅里的真正族屬,但還是留下了一些線索值得我們加以辨析。

不論《舊唐書·契丹傳》所述“與可突于分掌兵馬”的那位軍事首長是所出部落不詳的李過折或者蜀活部長李遇折,此人肯定與當時存在的另一個名為乙室活的部落沒有關系。蔡美彪認為,蜀活部即乙室活部的異譯,而乙室活部也就是遼代的乙室部。但兩者中的前一勘同不可能成立。《新唐書·地理志》除在羈縻契丹的松漠都督府下列出獨活部(即蜀活部)外,又在記錄松漠都督府所領之外的其他內附契丹時提及信州(以乙失活部落置)、帶州(以乙失革部落置。蔡美彪認為它很可能就是遼時并入審密的乙室己,此說可從)及其他建制。可見獨活(又作實活)并非乙失活的省譯,而是兩個不同的部落名稱。事實上,《新五代史·四夷附錄·契丹傳》所列“當唐之世”的大賀氏八部中,就將乙室活部與實活部并列于其中。因此即使把涅禮所殺者斷為李遇折,其人所出之實活部,也必與乙室活部無關。實活部是契丹人,而乙室活部其實由奚人組成。

唐代文獻中留下了權德輿撰寫的兩通碑文,碑主分別是乙室活部出身的張孝忠、張茂昭父子。碑文提到,張孝忠曾祖靖、祖遜為乙室活部節度使,父謐“早襲先職,來朝上京”,遂入唐擔任武職。張孝忠兩《唐書》有傳,《新唐書》尤其明白地指出該家族“本奚之種類,曾祖靖,祖遜,代乙失活部落酋帥。父謐,開元中以眾歸國”。

看來乙室活部未曾隨張孝忠之父全體入唐。蔡美彪以為遙輦阻午可汗二十部中的乙室部,就是早先的乙室活部。他又說:“遼人奉涅里為迭剌部的始祖,而迭剌部本來就是從乙室部(當即乙室活部)分出來的”。他的此一斷制極具創意。然則建立遼王朝的阿保機家族,難道竟是奚人,或者至少是融入契丹部的奚人嗎?

誠如蔡美彪所說,遼宗室所在的迭剌部,本應是從遙輦部落聯盟中的乙室活部(亦即后世的乙室部)內分離出來的。但是細詳《遼史》,這件事在書里卻是被倒過來敘述的:

五院部。其先曰益古,凡六營。阻午可汗時,與弟撒里本領之,曰迭剌部。傳至太祖,以夷離堇即位。

……

乙室部。其先曰撒里本,阻午可汗之世,與其兄益古分營而領之,曰乙室部。會同二年(939),更夷離堇為大王。

從上引文字看,益古和撒里本原來共同領有迭剌部,后來兄弟“分營而領之”,于是才有了撒里本新領之乙室部。據此,乙室部反而是從迭剌部內分立出來的。

在兩種正相反對的陳述中,當然是迭剌部系出乙室部的見解更接近歷史實相。或者更準確地說,出自大興安嶺東南麓的迭剌部,原先曾是被乙室活部收服、因而從屬于乙室活部的一個游牧集團。它何時被納入乙室活部,今難以確知;但大體應當在開元前葉唐廷復置松漠府不太久之后。可是迭剌部在強大起來以后,卻鳩占鵲巢,奪得了對乙室活部的最高領屬權,并在原本統治迭剌部的兩兄弟之間瓜分了對二部的統轄權。《遼史》所謂“與弟……領之”“與其兄……分營而領之”,應該就隱蔽地反映了這一歷史過程。

迭剌部與乙室部的前后關系既經厘清,被遼宗室認作祖先的涅禮或雅里其人之真面貌,似乎也就顯露出來了。唐代文獻提到可突于,往往標明他的契丹身份,但對涅禮,只說他是可突于的“余黨”或“殘黨”;朝廷敕書則稱涅禮為“契丹王過折”的蕃臣。作為真實歷史人物的一面,他應當就是未入唐的奚人乙室活部首領。奚眾構成可突于反唐所依靠的重要力量,可從“可突于奔北奚”“可突于走,奚眾降”“斬其王屈列及其大臣可突于于陣……余叛奚皆散走山谷”等語中窺得消息。雅里不肯直接當契丹可汗,或許就與他本是奚人、而非契丹人有很大關系。同時,他又有作為祖先傳說中人物的一面,即被遼人嫁接在遼宗室的世系之中,成為阿保機的七世祖。通過涅禮或曰雅里這個轉圜,迭剌部構建出自己如何進入契丹主體歷史的敘事。在這一敘事的背后所反映的,實際上是迭剌部至少在遙輦聯盟時代之初即以附屬于契丹部落聯盟中奚人乙室活部的形式參與契丹族的政治軍事活動,隨后在歷任迭剌部夷離堇的阿保機先人世代經營下,迭剌部逐漸并吞乙室活部,而迭剌部內的最高統治權也從益古、撒里本兄弟家族轉移至阿保機家族之手的那段歷史。

《遼史·百官志一》云,遼王朝的權力結構,“任國舅以耦皇族,崇乙室以抗奚王,列二院以制遙輦”。為什么崇乙室可借以抗奚王?這是否意味著,寫下這段話的人還記得乙室部出于奚人,故認為遼室推尊乙室是為了以奚制奚?

六

關于遙輦可汗部落以及歸屬契丹的迭剌部在入遼之前的住牧地點,似也可以根據史料大略推知。前者應在土河流域,后者則可能位于土河之東的今教來河流域。

土河(即土紇真河)的名稱有很長久的歷史。至于其今名老哈河,則源于蒙古語對該河的漢名“遼河”的譯音LyioohaM?ren(m?ren譯言河;它又從蒙古語進入滿語,作LyioohaBira,滿語bira譯言河)。據現在所知,該名至晚在明后期已然存在,返譯為漢語又作老花母林。足證當日漢人是將土河視為西遼河上游干流的。以土河當遼河西支上游干流的歷史,或許還能向前追溯到遼代。重熙七年(1038)十月甲子朔,興宗“渡遼河。丙寅,駐蹕白馬淀”。白馬淀即廣平淀,與木葉山俱在永州。自渡遼之后的第二日即達白馬淀,可見兩地相隔不遠。興宗亦嘗“有事于菩薩堂及木葉山遼河神”。菩薩堂系遼太宗遷幽州大悲閣白衣觀音像至木葉山,奉為家神,建廟于茲,故名。在木葉山附近所渡、所祭之遼河,只能是接納西拉木倫河東來支流之后的土河干流。如前所述,自兩河的西段匯流點以東,土河干流應經由今西遼河之北的北老河古道東?東北行。

這條河在遼代還有過一個獨特的專名,叫北也里沒里(沒里當即m?ren)。《契丹國志》說,契丹之地有二水,“曰北乜里沒里,復名陶猥思沒里者……華言所謂土河是也。曰裊羅個沒里……華言所謂潢河是也”。陶猥思應即托紇臣(toγshin)之名的音變(略去收尾輔音-n);北乜里沒里為北也里沒里之訛。而位于它以東的今教來河(元代名為遙剌水),則被《遼史》稱為“東遙里”水。撇除冠于專名之前的北、東等方位詞,兩水皆以遙里名。不僅如此,也里、遙里與遙輦、耶律亦系同名異譯。也里沒里之得名,蓋因遙輦部駐牧于其水之濱的緣故。它移牧于茲的確切時間已不考,大致應當是與唐代前期大賀氏占據潢水流域同時或其稍后。土河的上段,那時可能已經駐扎著唐初受契丹擠壓,被迫從西拉木倫河遷徙而來的奚人可汗部落。遙輦所統部的位置,很可能在土河下游、今西遼河以北的河段。所以該水后來又被定位為東遙里河之北。

東與北的方位界定,實乃出于兩種不同的主位敘事。在以遙輦為本位的敘事中,今教來河稱為東遙里水(即東也里水),正因為它在也里沒里之東。東遙里水后來成為從大興安嶺走出來的迭剌部駐牧地,東遙里之水名由是又被借用為其水濱游牧部落之名。此即迭剌部名之來源。陳述很早就已提出,迭剌之迭音同逸、軼,迭剌即耶律。他的見解是對的。前文為提述方便,一直把加入乙室活部的遼宗室所在游牧集團稱為迭剌部。但在實際上,他們獲得這個部名,應在其遷牧今教來河以后。又因為遙輦本身即是耶律異譯,所以后來將二者連同比遙輦氏崛起更早的大賀氏,合稱三耶律。而在敘事立場轉換為以耶律部為本位后,原以也里水命名之土河,因位于東遙里水之北而稱北也里沒里,東遙里水之名稱中包含的方位冠詞“東”字則被削去。

如果對上述幾個地名間相關性的闡釋可以成立,那么我們還能進一步就迭剌部何時遷至教來河流域的問題做一點推測。

“東遙里”水濱,本來也屬于奚人的勢力范圍。據前引《遼史·營衛志下》,其部落酋帥先是“東遙里十帳部主哲里”,后來被原本服屬于他的“奚王府六部五帳分”之先祖時瑟取而代之。這部分奚人之被契丹征服,是在遙輦鮮質可汗時,但鮮質仍在奚王麾下保留了一部分原由他統領的人眾。這個鮮質,當與《新唐書·北狄·契丹傳》里的習爾之是同一個人。此人于咸通(860?873)中曾“再遣使入朝”。由此可知,迭剌部之移牧教來河,是在860年代前后。與此相聯系,奚人的牙帳是否有一個先從潢水流域遷往教來河,繼而又南移至土河上游的過程,根據現有資料,還無法詳悉。

契丹人的活動地域,今日看來大半屬于沙化嚴重的科爾沁沙地。但至少是在遼前期,在這片平坦的固定沙地上,植被覆蓋還相當好,是以草本植物為主的草甸,還生長有榆、柳等喬木。這里總體上呈草原景觀或疏林草原景觀,此外還有較大面積的生長蒲葦的沼澤,以及諸多湖泊,有些湖泊的面積還很大。這里出現流動沙丘和沙漠化,是10世紀后半葉或10世紀末沙漠化突變的結果。今人讀遼史,切不可把科爾沁沙地的現代景觀,當作就是契丹帝國崛起時的自然環境面貌。

(本文首刊于《學術月刊》2022年第12期,澎湃新聞經授權轉載。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司