- +1

試管之路③︱家庭旅館里的“好孕聯盟”

澎湃研究所策劃《試管之路》系列文章,關注異地就醫做試管的女性的故事,在孤獨的就醫旅途中,如何用自身策略與姐妹情誼在簡陋卻溫馨的小旅館中追逐生育夢想。而她們的故事,亦為千萬種中國家庭樣本提供了一種視角。專題共四篇文章,這是第三篇《家庭旅館中的“好孕聯盟”》。

《試管之路》系列文章:

門開了,門外站著一個拖著行李箱的女人,梅子沖上去抱住她,拉過來告訴我,這位就是她在家庭旅館里結識的好姐妹小艾。

小艾是梅子“召喚”來的,她們前一次做試管相識,最后都失敗了,這次一起重新開始。這個場景在家庭旅館并不罕見,來自五湖四海的女性,從陌生人慢慢相處成為好朋友,下一次再做試管,從老家出發前就互相打招呼,相約著一起。

由于自身不孕或丈夫不育而與社會生活脫節,家庭旅館成了做試管女性們的同溫地帶,在這里,她們終于找到了和自己“一樣的人”。不管是治療經驗,還是家庭遭遇,她們都有很多相同的經歷,足以讓兩個初次見面的人打開話匣子,聊上很久。我去別的旅館入住觀察的時候,剛進門,就會有姐妹問我“你到哪一步了?”

這句話像一個暗號一樣,根據對方的反應就能識別是不是同類。“你到哪一步了”問的是對方處于試管治療周期的哪一個階段。生殖中心周邊有幾百家這樣的旅館,居住的大部分都是來做試管的人。知名的特色科室吸引了全國各地的病患,于是提供便宜住宿的“醫院旅館”應運而生,群聚形成了“另類社區”。

這類住宿形態的稱呼很多,有公寓、民宿、日租房、短租房、家庭旅館等,總之都是沒有取得合法執照的灰色經濟。所以在官方話語里,它們又被稱作“群租房”“非法日租房”或“無照黑旅館”。的確,按照賓館的經營標準來看,家庭旅館不需要任何登記手續即可入住,可能存在消防隱患,衛生條件或許也不達標,但它們通常在剛被查處后,不久就又抬頭。

這些被官方定性為亟待整治的亂象的旅館,為什么會吸引那么多做試管的人前來居住?她們在旅館里過著什么樣的生活?人與人之間的關系是怎樣的?

“民間住院部”

家庭旅館有床位房和包間兩種房型。床位房是容納3-5張床的普通臥室,像青年旅社那樣,以床位計價,70-90元/晚不等。包間則以房間為單位,通常由夫妻二人或女性與陪同照護的家人一同居住,150-200元/晚不等。

家庭旅館床位房內景。 本文圖均由澎湃研究所研究員 戴媛媛 攝

房里排列著床,房客日常姿勢是躺,這里看起來的確像病房,并被媒體稱為“民間住院部”。試管診療過程中,真正的住院時間只有兩個節點:一次是在取卵日前一晚入住,以防女性運動量過多自發排卵,取完卵后便可出院;另一次是移植當天,只需女性在病房住半天,用于移植前的準備和移植后的休憩,所以移植病房也叫“日間病房”。

就診以外的時間,異地就醫的女性住在這個“民間住院部”。在這里,旅館老板一定程度上扮演了醫療咨詢人員的角色。吳姐開家庭旅館十幾年,積累了豐富的經驗,她常跟房客們說:“有問題,找吳姐”。問題不僅指生活上的,還有可以找醫生開什么藥、該做什么身體檢查等相對專業的問題,她會針對具體的人給出具體的建議。所以試管失敗的姐妹,在離開旅館前結賬時,通常會問一句:“吳姐,我接下來該怎么辦?”

此外,這里還有醫療行為的實施。我曾在家庭旅館所在的小區見過一位自稱“護士”的人,她穿著白大褂,游走在各個家庭旅館,為女性注射,收取注射費10元/針。

移植后,女性需要黃體支持,生殖中心的常規藥物是口服如地屈孕酮,或陰道給藥如雪諾同凝膠,也有生殖中心采用黃體酮針劑,醫生開具14天的藥量,由女性帶回家在就近的社區診所注射,或是用記號筆在女性臀部適于注射的部位畫一個圈,現場教授注射方法,日后由家屬代為注射。華姐將其比喻為“撇飛鏢”,移植前她的老公就買了幾斤豬皮練手。

在“民間住院部”,對于沒有家屬陪同的女性,吳姐和室友代替家屬充當了陪護的角色。胚胎移植后,她們會在床上躺2-3天,和避免拎重物等劇烈活動,所以下樓去超市購買日常用品等跑腿的活,常常由未移植的室友代勞。治療周期有重疊的,也會相伴去醫院,“你取單子,我排隊掛號”,相互分工,提高效率。

旅館也提供了讓女性們密集分享知識和經驗的地方。由于就診時間緊迫,醫患溝通不完備,女性們只能“自學成才”。除了上網檢索,請室友“答疑解惑”也是十分便捷的學習方式。我剛進入田野時,不熟悉試管的流程和專業術語,月月仗義執言要“從頭到尾幫我捋一遍”,給我開了個試管知識“速成班”。而除了試管知識,藥物也在流轉。試管失敗的女性,通常會低價轉讓剩余的藥物,最大化地發揮藥物的價值,減少浪費。

陪護和打針,連同藥物和知識的傳遞,讓“民間住院部”里的女性形成了一個互助的試管共同體。

沉降下來的生活

家鄉遠在東北的華姐對家庭旅館的存在滿懷感激,“至少從家里出來,就有住宿的落腳點了”。

試管之路上,家庭旅館雖然只是一個短暫的停留,但流動之中也有沉降下來的“生活”。異地就醫的生活雖圍繞試管展開,但試管并不是生活的全部,一日三餐不僅只為胚胎著床、卵泡生長。家庭旅館的生活,漸漸顯示出了“家”的一面。

前一次試管住在別的家庭旅館時,小艾起初獨自做飯,后來與三個室友相熟了,開始一起做飯一起吃。小艾十分懷念一起做飯吃飯的場景:“煮一碗面在那兒一個人吃,也沒啥意思。咱們四個人,一人做一個菜,一起吃,這樣每個人都能吃到四個菜。人多一起包餃子,就更有家的氣息。”

“家的氣息”在節日里更加濃厚。2020庚子年末,我和處在治療周期中的姐妹們,在家庭旅館一同過了年。因為治療周期不能中斷,生殖中心全年無休,每年都會有一些女性在家庭旅館過年。大家一起擦玻璃、貼春聯、包餃子,開辦家庭旅館的“春節聯歡晚會”。一位東北姐妹的“試管脫口秀”給我留下了深刻的印象,她說:“只要有乳房,就一定能著床;只要有月經,就一定能成功!”

“床”則是每個人對“家”的營造更直觀的體現。藏族女性央金從青海老家帶來了高僧加持過的藏香,點燃之后熏一熏枕頭和被褥,讓自己在這一小爿空間里安適下來。也有自帶枕頭和抱枕的人,她們將家里的什物延伸到旅館,讓原本非常態的生活容納進一些私人的、熟稔的家常感。

家常感也滋長在日常的生活習慣與興趣愛好的延續中。阿穎平日里喜歡跳廣場舞,晚飯后會去公園和附近的居民一起跳,在北京,她學了一些新的歌曲和舞步。梅子老家的陽臺種滿了花,她很喜歡北京綠化帶里的玉簪,于是偷偷移栽了一株,培育這株玉簪花成了梅子為異鄉生活制造的小小儀式。她日日澆水照看,期待移植進她子宮里的胚胎也可以像這株花苗一樣,在她的悉心呵護下扎根成長。

做試管的非常時期,家庭旅館提供了共同生活的空間和便利條件,也在女性們的日常生活滋長出了生活氣息和家常感,讓她們從焦慮匆促的求子之旅中安頓下來,過一過日子。

穿著睡衣的姐妹們一起打牌消磨時間。

“好孕聯盟”

梅子和小艾相識已有三年,三年間,她們在試管之路上攜手同行了好幾段旅程。前一次來,也是梅子先開始,聽說小艾要來,梅子把晚飯做好,等她來了一起吃。小艾感到很溫暖,她說:“一個人從老家跑過來,還要一個人跑去外面吃飯,就會有無依無靠、沒著沒落的感覺。但是有一個朋友在這兒,你就感覺有奔頭了,就直接奔她那兒去了”。

小艾試管失敗了多次,患有巧克力囊腫的她,內膜厚度總是不達標,胚胎在生殖中心凍存了好多年也沒能移植進子宮。她差點放棄做試管,是梅子鼓勵她再試一次。當初一起做飯的四姐妹,一個已經成功生下了孩子,另一個也轉戰回了山東老家做試管,但是她們仍舊保持聯系,在“好孕四姐妹”群里分享彼此的生活。

分享生活也包括對隱私的吐露,這也是女性相互依賴的契機與情感流動的一部分。生殖與性緊密相關,性作為一個私密的話題,在家庭旅館里,卻常被公開談論。我曾多次聽見女性傾訴為了懷孕而行房事的尷尬,每個月的排卵期,她們要量體溫,用排卵試紙檢測,然后主動營造情欲氛圍。房事結束后,還要雙腿貼在墻上倒立,以免精液流出去。

這是田野中最打動我的一部分,狹小的家庭旅館中流動著豐富且鮮活的女性生命體驗,不論是對生育希望的期待,生活難題下的獨特能動性,還是試管共同體命運下滋生的細膩而又濃烈的情誼聯結。這些天南海北奔赴而來的女性,彼此支撐著跋涉于試管之路上,一同等待生育的降臨,也在不知不覺中結盟成了一個強大的情感支持網絡。

來自青海的央金是個靦腆害羞的藏族女孩,因為飲食習慣迥異于平原上生活的女性,在飯桌上也和大家少有共同語言,總是沉默寡言。信仰佛教的她身上有種安寧的氣質,又擅長唱歌跳舞,充滿異域風情,很快受到大家的歡迎。試管失敗后,央金打算放棄做試管,收養哥哥家的女兒。臨走前,室友們送給養女的禮物填滿了央金的行李箱。她感動地哭著告訴大家,這一趟沒有白來,雖然沒有抱到孩子,但是收獲了珍貴的友誼。

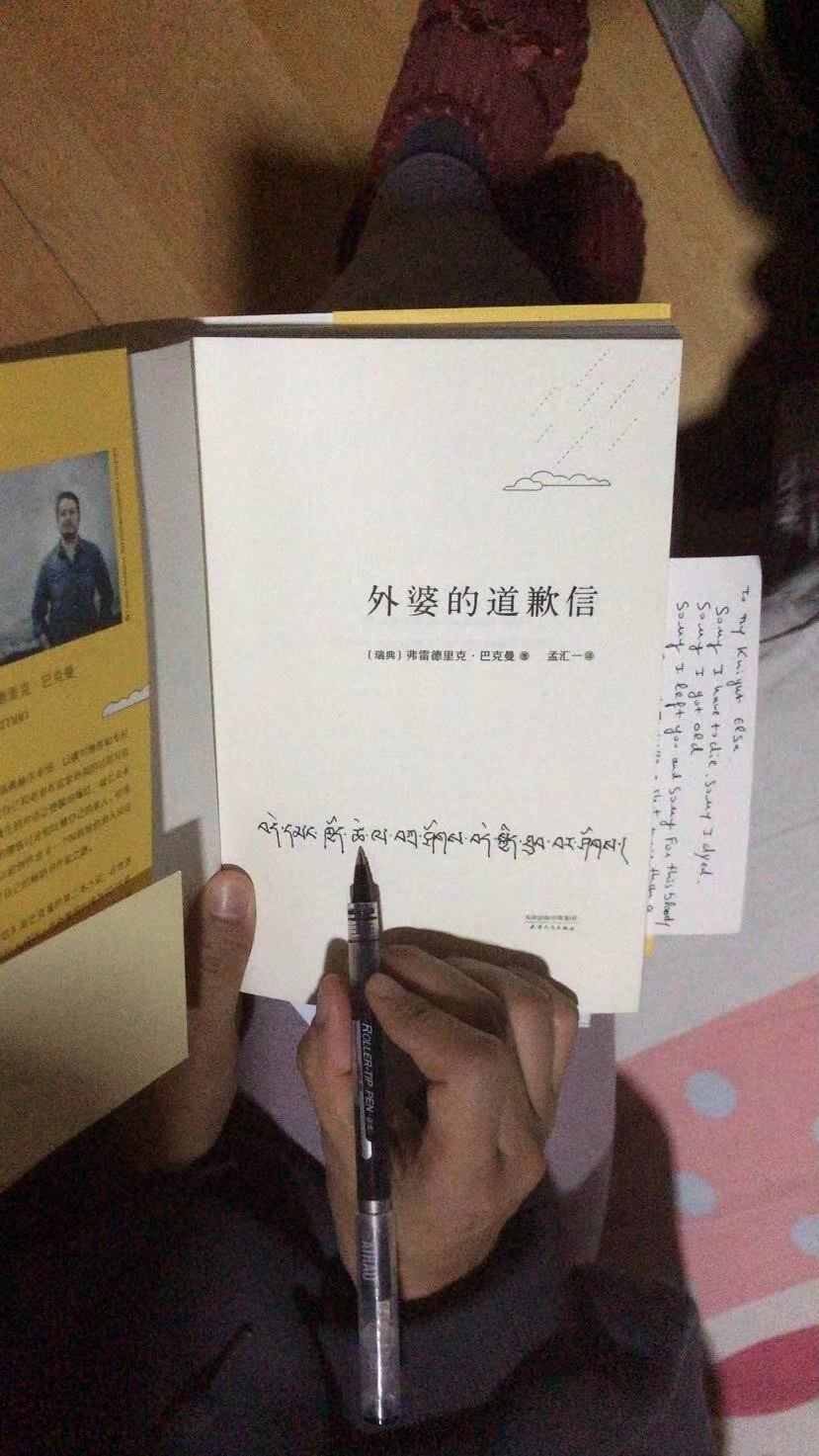

央金為姐妹留下的藏文祝福語,并逐字解釋。

做田野的幾年間,我曾見過很多試管失敗的女性傷心的淚水,尤其是在移植后14天驗孕的節點。這時候,會有一群姐妹圍上去安慰。有的遞紙巾擦眼淚,有的幫忙出謀劃策,一起想接下來的路怎么走,也有的用自己曾經失敗的經歷來表達“你不是一個人。”等待一場生育本是一件女性化的、私人化的情感歷程,試管姐妹們在情感的袒露中增強彼此的情誼聯結,這種情感支撐,也代償了這條孤獨路上缺席的丈夫與親屬家人的情感支持,那些試管失敗后的女性常常在離開時收獲姐妹的支持而又重拾起信心和希望。

而這些姐妹間的情誼與愛護,也豐富著我的生命體驗。最初入住旅館的時候,我曾遭受幾位女性的拒絕,她們認為我是“來研究她們的痛苦”的人,境遇不同的我無法與她們共情。相處久了之后,她們慢慢接納了我,對我的研究有很多幫助。在一些我以研究者身份不便進入的醫院區域,她們會拉著我跟醫護人員說“這是我妹妹”,讓我得以用家屬的身份進入到日間移植病房參與觀察。有很多姐妹再次來到吳姐的家庭旅館,會招呼我過去玩。阿穎懷孕后,請我幫孩子取名字,以此紀念我們在家庭旅館結下的情誼。

結語

在父權制的話語里,女性通常被描述成相互妒忌和排斥的群體,但家庭旅館里女性之間互助互愛的姐妹情誼,為這種敘事提供了又一個反駁的例證。跨越地域和階層界限,她們形成了一個具有烏托邦性質的“好孕聯盟”, 那些史書中反復講述的“英雄惜英雄”的兄弟情義,在家庭旅館找到了真實的女性版本:“好女惜好女”的姐妹情誼。而這種姐妹情誼,也會綿延到旅館之外,回鄉之后,綿延到那些更長更遠的生命歷程中去。

白浪 制圖

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司