- +1

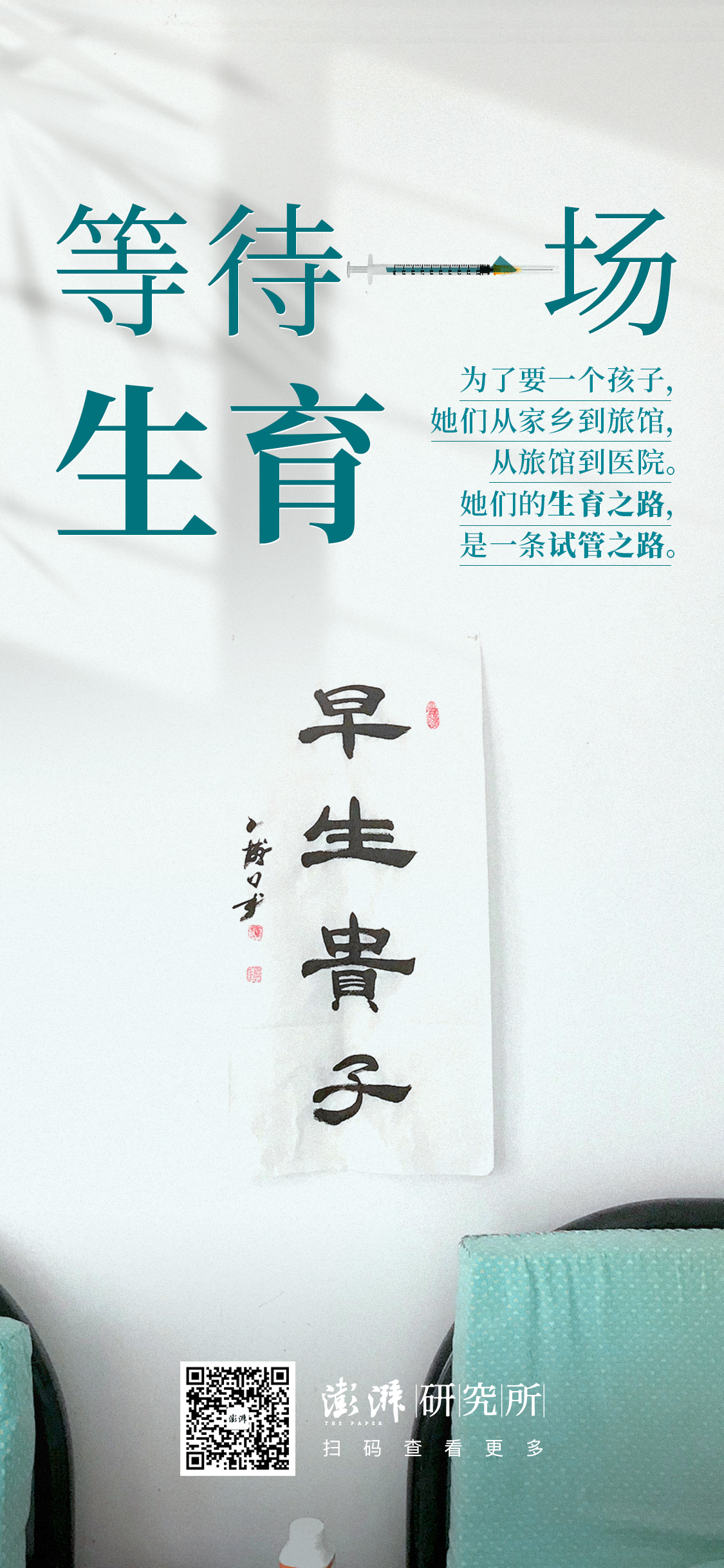

試管之路②︱“試管”作為一種生活方式

澎湃研究所策劃《試管之路》系列文章,關注異地就醫(yī)做試管的女性的故事,在孤獨的就醫(yī)旅途中,如何用自身策略與姐妹情誼在簡陋卻溫馨的小旅館中追逐生育夢想。專題共四篇,這是第二篇《“試管”作為一種生活方式》。

《試管之路》系列文章:

“從小學習好嗎?”診室里,醫(yī)生問了丹丹一句看似與做試管生孩子沒什么關系的話。

實際上,這句話暗含了做試管是一個充斥著專業(yè)術語的復雜流程,需要主動學習才能理解并做出醫(yī)療決策。從就診流程上看,一個做試管的女性需要經歷前期身體檢查、降調、促排卵、打夜針、取卵和取精,胚胎體外培養(yǎng)、胚胎移植、驗孕等環(huán)節(jié)。這個過程一般需要2個月甚至更久,除了胚胎培養(yǎng)是由醫(yī)療人員在實驗室完成,其余所有的流程均需女性參與。而這個流程中,需要男性參與的部分(對絕大多數(shù)沒有器質性病變的男性來說)只有兩個:前期的身體檢查、手淫取精。

可見,不論是身體還是精神上,女性在做試管上的參與程度幾乎作為絕對主角。而根據(jù)以往的相關人類學研究,“焦慮”和“不確定性”是這些主角們就診體驗的主要感受。

北京大學賴立里副教授探尋“生殖焦慮”的多重內涵,不僅有不孕患者偏離“正常”社會角色規(guī)范所產生的“患病焦慮”和“生育焦慮”,還有技術實施過程中的不確定性伴生的“繼發(fā)焦慮”。中山大學余成普教授團隊的研究則展現(xiàn)了女性如何應對技術的不確定性和道德壓力,在焦慮中保有希望繼續(xù)走下去。

當然,“焦慮”和“不確定性”并不是試管體驗的全部。英國社會學家薩拉·富蘭克林(Sarah Franklin)在訪談英國做試管女性的體驗時,得到了另一種試管體驗的視角,“試管是一種生活方式”“它接管了我的生活”“我在講述的是我的一生”。這些訪談者感受到的是,輔助生殖技術對自我生命的深刻介入與影響。

在與家庭旅館中的女性同吃同住的幾個月中,我亦看到了這里的“試管作為一種生活方式”(IVF as a way of life)的生活日常。從日常語言里充斥著“卵泡”“內膜”等身體指標,到按照“試管食譜”來安排的一日三餐,再到洗澡的水溫不能超過38度等生活細節(jié),她們無處不在地踐行著一種“以試管為中心”的生活方式。

醫(yī)療技術之外的試管食譜:食療文化、身份認同,與生活的首要目標

陪同月月去生殖中心就診的路上,她指著周邊的飯館跟我說:“知道我為什么要住在吳姐這里嗎,為了吃得方便。醫(yī)院周邊都是蓋飯、面條、漢堡這些快餐,滿足不了我們的需求,我們做試管的人要吃好一點”。

吳姐是家庭旅館的老板,她為房客提供一日三餐,收取每人每天50元的餐費。吳姐每頓飯炒三到五個菜,葷素搭配,擺放在客廳的大圓桌上,而房客們會像一個大家庭一樣,圍坐下來一起吃。

家庭旅館里的集體就餐。本文圖均由澎湃研究所研究員 戴媛媛 攝

國內外很多研究都注意到做試管的女性在飲食上的“講究”,女性以“食療”來改善體質,配合技術的開展,以期增加受孕概率。“試管食譜”則雜糅著營養(yǎng)學、中醫(yī)等不同醫(yī)療體系和民俗醫(yī)療的知識。

這與我在田野中的發(fā)現(xiàn)相同。同時,我也驚訝于女性對飲食如此細致周到的考量,甚至已無法用“食療”一詞簡單概括。我發(fā)現(xiàn),女性對飲食的關注主要集中在取卵前后和移植前后的兩個時間節(jié)點,圍繞“卵泡/卵巢”和“胚胎/子宮”兩處身體局部展開。

在取卵前,有一段約8-14天的促排卵,這期間,女性需要每天去醫(yī)院注射高劑量的促排卵藥物,讓更多的卵泡同時發(fā)育和成熟,在同一時間取出更多的卵子(正常情況下,女性一個月只排一顆卵),與精子結合形成更多的胚胎,提高治療的效率。促排卵容易導致卵巢過度刺激綜合征(OHSS),總體發(fā)病率高達20%以上,輕者表現(xiàn)為卵巢明顯增大和腹脹,約1%-4%會發(fā)展到重度,可能會出現(xiàn)血栓、電解質紊亂甚至可能危及生命。

卵巢過度刺激綜合征常見于有關卵子地下交易的新聞中,以強調 “無害捐卵”實則存在風險,揭露黑廣告的欺騙性。但促排卵和取卵是試管嬰兒的常規(guī)流程,幾乎每一個做試管的女性都要經歷。

為了防止卵巢過度刺激,女性在促排卵期間需要攝入大量蛋白質,以提高血漿蛋白濃度。很多女性會服用蛋白粉、牛奶、豆?jié){和蝦等高蛋白食品來補充蛋白質,有生殖中心的醫(yī)生甚至會明確要求患者每天進食4-6個雞蛋的蛋白,以保證蛋白質的攝入量。取卵后,女性會喝動脈等功能飲料和冬瓜湯,促進尿液產生,防止腹水。因此,女性對飲食的關注,并非傳統(tǒng)的“食療”所主張的以食治病或防病,因為她們預防的是醫(yī)源性疾病,其實質是技術常規(guī)實施給身體帶來的負荷和傷害。

而在另一個重要的時間節(jié)點,也就是胚胎移植前后,女性之間傳遞的除了“吃榴蓮增內膜”“吃西柚有利于著床”等經驗知識外,還有一些飲食宜忌關乎她們對自己身份的體認,這也并非是“食療”所能概括的。

胚胎移植后,女性會經歷一段身份模糊的時期,盡管醫(yī)生的建議是“正常工作和生活,避免劇烈運動就行”,但是女性無法放心做個正常人,她們或者把自己當病人,遵守特定的不孕癥飲食宜忌,或者把自己當孕婦,用孕婦的“樣子”規(guī)范自己的日常。

不同于自然懷孕的女性,醫(yī)療情境中直觀的圖像和數(shù)據(jù)使做試管的女性對受精卵的成長、胚胎植入的體驗變得更加明顯與具象。她們提早感受到受孕的意義、即將擁有自己的孩子和為人母的體驗,在胚胎植入后就把自己當作孕婦來看,更加努力去維護胚胎的成長,遵守孕婦的傳統(tǒng)飲食宜忌,比如不吃螃蟹等寒涼性食物,不吃山楂、胡椒等容易滑胎的水果或佐料。

醫(yī)生和家人或許會覺得這些女性太過小心翼翼,不少女性向我傾訴,當她們詢問醫(yī)生應該如何安排飲食以及網上的試管食譜可不可信時,她們非但得不到建議,還會遭到醫(yī)生的批評,比如“百度能讓你生孩子,你去百度看好了,不要來找我”。家庭旅館的老板吳姐也認為“現(xiàn)在的女孩子過于嬌氣”,不像她們那個年代,“懷孕也不耽誤革命和生產”。我也曾見過一位女性老公在家庭旅館抽煙,被其他女性抱怨后反譏“以前的女人在鍋屋灶臺就把孩子生下來了,她們怎么不怕煙,還不是你們自己不行”,讓女性們感到被侮辱,但卻無言以對。

時代變遷,生育文化也發(fā)生了變化,自然懷孕的女性都看重身體的調理,講究科學備孕,毋寧說這些要面對約60%的失敗率且找不到任何原因的做試管的女性。對飲食等細節(jié)的關注是她們用自己的付出來彌補科學技術的不完整。

但吃的意義遠不止這些。

飲食對身體的影響并非一蹴而就,但對于一些女性來說,“管住嘴”或“忌口”成了儀式般的宣示。我曾見一位女性在家庭旅館里痛快地吃著泡面和辣條,邊吃邊說:“明天就移植了,最后再饞一口!”對她來說,做試管移植后是需要規(guī)范自己的飲食的,禁吃垃圾食品是第一步。進入移植后的身體狀態(tài),就像進入戰(zhàn)時狀態(tài)一樣,不僅僅是生殖系統(tǒng),女性會調動起整個身體,把日常生活的重心放在確保移植成功這件事情上來。飲食上首要的考慮是吃什么有利于胚胎的著床、內膜的生長,而在口味上好吃的垃圾食品非但與這些指標的達成無關,而且還被認為可能會讓身體變得不健康,從而不利于受孕。

吃什么不僅關乎口味和安全,也關乎信仰文化的妥協(xié)和讓步。央金是一位來自青海的藏族女性,從小吃牦牛肉長大,沒吃過魚,聞不慣魚腥味。同時她也是位藏傳佛教的信徒,家中兄弟既有活佛又有僧人,央金日常飲食的又一考慮是少殺生。在她看來,都是要殺一條命,一頭牛可以夠一大家人吃上好多天,一條魚還不夠吃一頓。住進吳姐的家庭旅館之后,央金漸漸地也開始吃魚了,因為她聽病友說“吃魚對做試管好”。她買了一瓶老干媽,用辣椒醬拌著魚肉吃,以辣味遮蓋魚腥味。這只是央金的權宜之計,她將自己的宗教信仰暫時放在一邊,因為當下的首要目標是達成懷孕生子的世俗愿望。

家庭旅館的送子觀音,祂的身前總是堆滿供果。

但也有一些女性選擇不在飲食之上投放太多的注意力,她們對于飲食的考慮是保持自己身體的常態(tài)、讓自己感到放松。“你可看到一個‘試管食譜’?我就覺得那個太夸張了,什么能吃,什么不能吃,太小心翼翼的,心理整天處于一個緊張的、不放松的狀態(tài),利于胚胎著床嗎?反正我不在意。”所以她的選擇是“平時吃什么,現(xiàn)在還吃什么”。所以吃什么、怎么吃終究是為了當下生活的首要目標——“好孕”。

打造一副“好孕”身體:身體指標、加量用藥,與盡人事聽天命的努力

一日傍晚,阿穎將手背在身后,在家庭旅館樓下的平地上做蛙跳。這種體育運動并不日常,我?guī)缀踔辉谔飶綀錾喜拍芤姷竭^,我好奇阿穎這么做的緣由,也想到她擠腳的鞋子,和被磨出水泡的雙腳。

阿穎當時正處在等待移植的階段。移植日由醫(yī)生來定,緊貼女性的生理周期,但要求更嚴格,需要女性排卵后,激素達到一定的水平,內膜達到0.8-1.4cm厚度才能移植。阿穎的激素水平已達標,內膜厚度也已經達到了0.9cm,但卻仍未排卵。她在網上查到蛙跳有助于排卵,便開始蛙跳,努力在其他兩項指標達標的時候將卵子排出去,協(xié)調排卵、內膜和激素水平三項指標的“步調一致”。

一個適合做試管的身體,不僅需要醫(yī)生的指導,藥物的干預,各種儀器設備的參與,還需要女性身體力行,去共同塑造一個“試管嬰兒時間”時間性規(guī)定下的指標身體。

同時,做試管的努力也遠不止制造出一個合格的“能夠做試管的身體”,成功率的魔咒令“盡其所能”成為試管女性的日常信條,她們必須“盡其所能”地提高成功率,才能不留遺憾。

在用藥上的“寧濫勿缺”是她們“盡其所能”最典型表現(xiàn)。在日常相處中我發(fā)現(xiàn),尤其在胚胎移植前后這段時間,女性在服用生殖中心醫(yī)生開具的黃體酮、地屈孕酮等常規(guī)黃體支持藥物外,普遍存在自己加藥的情況。

這些藥物品類繁多,不僅有藥店可以買到的輔酶Q10、DHEA(脫氧表雄酮)、麒麟丸、嗣育保胎丸等中西醫(yī)非處方生殖保健藥物,正規(guī)或不正規(guī)中醫(yī)診所開的“保胎湯”藥,還有私立醫(yī)院使用的昂貴的肝素、芮白、靜注人免疫球蛋白(pH4)等非生殖常規(guī)處方針劑或輸液藥品,這些藥已發(fā)展成做試管的女性群體特有的“試管用藥文化”,流傳在各種短視頻平臺、論壇、App和微信群中。

一位女性從中醫(yī)醫(yī)院開的保胎湯藥,打算自己熬制。

當然,生殖中心的醫(yī)生并非不知情,我曾多次參加生殖中心的宣教講座,醫(yī)護人員每次都會叮囑患者“不要私自加藥”,在他們看來,這是患者不遵醫(yī)囑、依從性差的表現(xiàn)。

我詢問過每一位給自己加藥的女性,她們的理由不盡相同,但幾乎都來自對身體的觀察、感知和思考。來自吉林的春姐是一位駐店藥師,她曾有過一次試管失敗的經歷,當她詢問醫(yī)生失敗的原因時,得到的回答是“概率問題”。這樣的解釋沒能說服她,她覺得“這么多年沒懷孕,肯定是身體差了哪塊兒”。既然無法通過醫(yī)學檢查來找出究竟是“差在哪兒”,她轉而從身體生活的感受中尋找身體的不足。

春姐覺得自己身子太虛,說話不像別人那樣有勁兒。的確,我和春姐的訪談分三次才完成,隨著訪談的進行,她的聲音會變得越來越微弱,我感受到了她的倦意之后會讓她先休息,體力恢復之后再聊。學中醫(yī)出身的春姐也會用中醫(yī)理論來找尋“差在哪兒”,她觀察到自己“舌頭兩邊有齒痕,嘴巴和嗓子感覺特別甜,睡覺流涎”,依此診斷自己為脾腎陽虛,于是給自己開具滋補脾腎的中成藥,她覺得“虛”的身體是“帶不住”胚胎的,必須用藥來補,“有藥就放心了”。

目前,已有一些私立醫(yī)院采用中西醫(yī)聯(lián)合門診,由生殖科專家、中醫(yī)、心理醫(yī)生等組成團隊為做試管的夫婦提供各項支持,當然價格不菲。在公立醫(yī)院的生殖中心,至今仍未將中醫(yī)醫(yī)療納入常規(guī)。患者在求診西醫(yī)的過程中,不敢坦誠其同時接受了中醫(yī)治療,造成醫(yī)療上的盲點,藥物相互影響,延誤治療的情況時有發(fā)生。我在田野曾遇見一位女性,等待移植的時間去中醫(yī)診所開保胎湯,結果導致陰道不規(guī)則出血,只得放棄當次月經周期,回家等下個周期再來。

除加藥外,女性在試管過程中,為了提高成功率“盡其所能”的例子還充斥在衣食住行的各個生活細節(jié)中。例如移植后為了給胚胎制造良好的著床環(huán)境而“用0.75倍速走路”,回到家庭旅館后“躺平”或者“躺贏”,再如移植后14天不洗頭以免增強代謝把胚胎“代謝出去”,或是為了“避免情緒緊張,放松心情”,用自己的方式找樂子,喜歡看小品的把趙本山拿出來重溫一遍,做手工能靜下心來的帶來了十字繡,平日里找不到時間看書的,則用看書來將注意力從肚子轉移到紙頁間。

輔助生殖的數(shù)值指標可以規(guī)范一個“能夠做試管”的身體,但無法保證“好孕”的生殖結局,在女性們眼中,“好孕”的身體只能由她們通過自己的努力來找尋。然而,既沒有明確的指標,女性的努力就是沒有窮盡的。努力未必能達到好孕,但她們只有“盡人事”,才肯安心“聽天命”。

結語

在家庭旅館與做試管的女性相處的幾個月中,我觀察到的是,她們對飲食、行走等日常生活細節(jié)的“講究”,將藥物對身體可能的傷害讓位于生育的任務而在用藥上“寧濫勿缺”,對中醫(yī)等其他醫(yī)療體系的采納,甚至求神拜佛,都是基于她們實際的需求。她們在努力彌補人力無法達成的遺憾,雖然有時會弄巧成拙,但多數(shù)時候會感到增進信心,在精神上獲得支持。

女性在做試管的過程中,需要很強大的支持系統(tǒng),她們處在當下的醫(yī)療文化語境中發(fā)展出的策略,心靈上的需求,以及其他醫(yī)療體系的貢獻,都應該被理解和尊重。無論是醫(yī)護人員,還是女性的家庭成員,都應該了解她們形成的“試管文化”,理解她們這樣做的意義,從而給予她們更多的支持。

白浪 制圖

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司