- +1

試管之路①︱決定的做出

《柳葉刀》曾發表報告稱,2007年至2020年,中國不孕發病率從12%上升到18%,每年開展的輔助生殖技術治療的周期數超過100萬次,每年超過30萬例試管嬰兒誕生。為了促進生育率的回升,要求將輔助生殖技術納入醫保的呼聲越來越大。近日,國家醫保局提出,逐步將輔助生育技術納入醫保支付范圍。

澎湃研究所研究員、北京大學醫學人類學碩士戴媛媛長期致力于研究輔助生殖。北京某生殖中心附近的家庭旅館是她的主要田野點。在家庭旅館,她見到了大量從外地來北京“做試管”的女性。同住并參與觀察的過程中,她以其人類學視角發現,在主流社會聚焦女性在試管歷程中遭受的身心痛苦外,女性在試管之路上還充斥著其他故事,這些故事一定程度上突破了女性在現代醫學技術凝視下被 “客體化”的刻板敘事。

戴媛媛(第二作者)與其碩士導師北京大學醫學人文學院賴立里副教授合作的論文《多重身體 :輔助生殖技術實踐的人類學觀察》發表于《婦女研究論叢》2022年第6期。

澎湃研究所策劃《試管之路》系列文章,理論部分基于上述研究,但更側重研究背后的個體,更關注異地就醫做試管女性的故事,在孤獨的就醫旅途中,她們如何用自身策略與姐妹情誼在簡陋卻溫馨的小旅館中追逐生育夢想。專題共四篇,這是第一篇《決定的做出》。

《試管之路》系列文章:

2020年的夏天,丹丹從河北縣城的老家到達北京,在一家生殖中心旁的家庭旅館住了下來,打算做第三代試管嬰兒。

“試管嬰兒”是體外受精-胚胎移植技術(英文簡稱IVF-ET)的俗稱,指的是將精子和卵子分別從男女體內取出,在培養皿內受精并培養成早期胚胎,再轉移到子宮內,著床并發育成胎兒,直至分娩的技術。“試管嬰兒”,連同促排卵、精子和卵子冷凍、代孕等各種衍生技術統稱為輔助生殖技術。女性們在日常生活中用“做試管”來指代整個診療流程。

根據技術上的細微區別,目前有第一代、第二代和第三代試管嬰兒,分別適用于不同原因的不孕癥。第一代適用于輸卵管不通暢、排卵障礙等女性不孕問題,第二代適用于精子活性低、無精癥等男性不育問題,第三代適用于男女雙方或一方存在遺傳性疾病或染色體異常的情況。

與我在家庭旅館認識的大部分做試管的女性不同,丹丹已經有了一個5歲的女兒。她不但能“自己懷”,而且還是“易孕體質”,女兒就是她自然懷孕所生。但在生女兒前后,她曾流產4次。為了保住肚子里的胎兒,丹丹曾用盡各種辦法,比如接連數月躺著不動,靜臥保胎;為自己每日注射保胎針劑;甚至初一、十五齋戒,求神拜佛,但對她的復發性流產都無濟于事。

流產的原因來自丹丹老公。他的染色體存在異常,13、14號染色體羅氏易位,可致近70%的流產概率,而第三代試管的治療,能夠在胚胎植入前進行遺傳學診斷(英文簡稱PGD),篩選不攜帶致病基因的胚胎移植。自丹丹24歲第一次懷孕,到檢查出流產的真正原因,過去了整整6年。丹丹二十多歲的后半程,用她的話說,“光生孩子了,啥也沒干”。

在生育率持續低迷的當下,像丹丹和她老公這樣有生育障礙的育齡夫婦獲得越來越多的關注。2021年5月,北大三院的喬杰團隊在《柳葉刀》發表的報告稱,2007年至2020年,全國不孕發病率從12%上升到18%,每年開展的輔助生殖技術治療的周期數超過100萬次,每年超過30萬例試管嬰兒誕生。而為了促進生育率的回升,要求將輔助生殖技術納入醫保的呼聲越來越大。一些省份已將其政策落地,成了構建生育友好型社會的積極信號。近日,針對建議將不孕不育治療納入免費醫療的提案,國家醫保局給出答復,逐步將輔助生殖技術納入醫保支付范圍。

但對患有不孕不育的夫婦,尤其是不孕女性來說,一個生育友好型社會的建設,減輕經濟負擔只是第一步。

將污名化為斗志

我曾問丹丹,不孕不育的問題出在老公身上,但這么多年來一直是她在背負這份罪責,會不會感到委屈和不公,老公又是否表達過愧疚?丹丹的回答完全超乎了我的想象,她說,在檢查出老公染色體有問題后,老公的自尊心很受挫,他對醫學檢查表示懷疑,他覺得自己“那方面”沒什么問題,而且他們已經生出了一個健康的孩子。所以他不甘心就這樣做試管,想“再試一次”。

他們再試了一次。這次,丹丹又懷孕了,也又流產了。為了維護老公脆弱的自尊,丹丹又一次遭受了流產的刮宮之苦。

丹丹老公說的“那方面”指的是性能力。在大多數國家的社會中,男性不育常與陽痿和閹割的想象聯系在一起,當男性不育,妻子往往幫忙隱瞞。而當不孕方是女性時,有研究表明,女性更容易遭受來自親密伴侶的暴力。新聞曾報道,2020年11月,山東德州曾發生過女子因不孕而被婆家虐待致死。

除了直接的暴力外,更多不孕女性受到的是來自社會的多重且隱性的污名攻擊。有對其女性身份的貶低,沒有孩子的女人往往被認為是失敗的,母職的缺失被看作是女性身份的不完整;或是婚姻關系的威脅,古語有“無子三年,去妻”;更有人格上的污名,例如一些地方用“不下蛋的母雞”稱呼不孕女性,甚至會指責女性不孕是因為“生活作風不檢點”“打胎太多”,或是做了壞事“遭到報應”。

有些不孕女性在遭受污名后激發出了做試管的斗志。來自河南農村的阿穎已經經歷過一次試管失敗,她懷著背水一戰的決心再次來做試管,因為試管的成敗事關她做人的尊嚴。她說:“成了,回去就是皇后。不成,回去就是奴隸”。她公公曾不止一次說過:“你要是有個孩子,我們全家跪著伺候你”。阿穎做試管的姿態,像個忍辱負重的巾幗女將。

女性將不孕的污名轉化為做試管的斗志背后,是整個社會文化在加強不平等的生殖性別分工,甚至醫療程序設置和學術研究亦在其中參與。

臺灣大學社會學系教授吳嘉苓曾對臺灣的生育歷史進行考察,她發現臺灣早期的門診不孕檢查流程“窮盡女而后男”, 將不孕門診設于婦產科,將男性檢查報告列于女性病歷之下,強化了生殖“重女輕男”的性別分工。即便現在科室設置已經有變,但依舊是女性承擔著主要的生殖勞動,生殖的性別分工依然不平等。

同樣地,在學術研究上,關于輔助生殖技術的研究大多聚焦于女性的身體。而對男性生殖角色關注的欠缺,令男性在生殖領域,成為當之無愧的“第二性”。在性別范疇,涉及男性的研究也多局限在“男性氣質”這個概念框架下。對于男性不育研究的遺漏,使得性別概念過于窄化。

一個生殖與性緊密聯系的文化創造了一個語境,即男性害怕承認自己的不育,而女性也通常會秘密地掩蓋丈夫的不育,這被認為是身為妻子的責任。雖然男性不育也會遭到侮辱,但不同于女性的是,他們會得到保護,免于公眾的嘲笑。古老的文化創造出對男性不育的掩蓋語境,而這種語境也不斷延續并強化著古老的父權文化,即女性的身體才是不育的場所。

選擇治療,為何是試管?

不孕不育存在著一個醫療化(medicalization)的歷史過程。不同于其他疾病,“不孕癥”一般不會有明顯的身體疼痛或給正常生活造成障礙,“非自愿無子”(involuntary childlessness)是對不孕癥去醫療化的表述。在許多國家,收養和過繼都是“非自愿無子”伴侶實現生育權的制度方案。輔助生殖技術誕生之后,不孕不育可以通過醫療而非社會性的手段去解決,讓人們對生物性血親,也就是俗稱的血緣關系的追求得以強化。

如若采用醫療手段解決“非自愿無子”的問題,目前的主要治療路徑有三種:常規藥物治療、手術治療及輔助生殖技術治療。

常規藥物治療適用于患病情況較為輕微,男女雙方都沒有發現器質性異常的夫婦,主要采取促排卵藥物治療和中藥調理。手術治療適用于男女單方或雙方出現器質性異常,如男方精索靜脈曲張,或者女方宮腔粘連等問題。而對于藥物及手術治療均無法解決的不孕不育問題,輔助生殖技術治療被認為是其最終手段。國家衛健委的資料和國際輔助生殖權威雜志《生殖生物學與內分泌學》(Reproductive Biology and Endocrinology)均指出,有超過20%的不孕夫妻,必須借助輔助生殖技術才能解決生育問題。

在講述不孕不育治療經歷時,女性常常將做試管之前的其他治療視為“走了很多彎路”,但其實試管嬰兒的成功率僅在40%左右。所以,為什么試管嬰兒技術被認為是“最有效”或“最終”的治療手段?

來自陜西農村的月月一側輸卵管堵塞,另一側有積水,在做試管前曾喝過一年中藥。在她的講述中,喝中藥是比做試管痛苦百倍的事。藥方里面有蝎子、蛇、還有土王八,她熬藥的時候都不敢看。而且中藥采用的口服方式往往讓人能夠直觀感受到藥物令人不悅的苦味,她說:“吃飯喝水都是藥味,吃飯都想吐,感覺自己要中毒了”。這樣的視覺和味覺沖擊加重了她對藥物的身體感受,當沒有成效之時,就會產生更大的挫敗感。

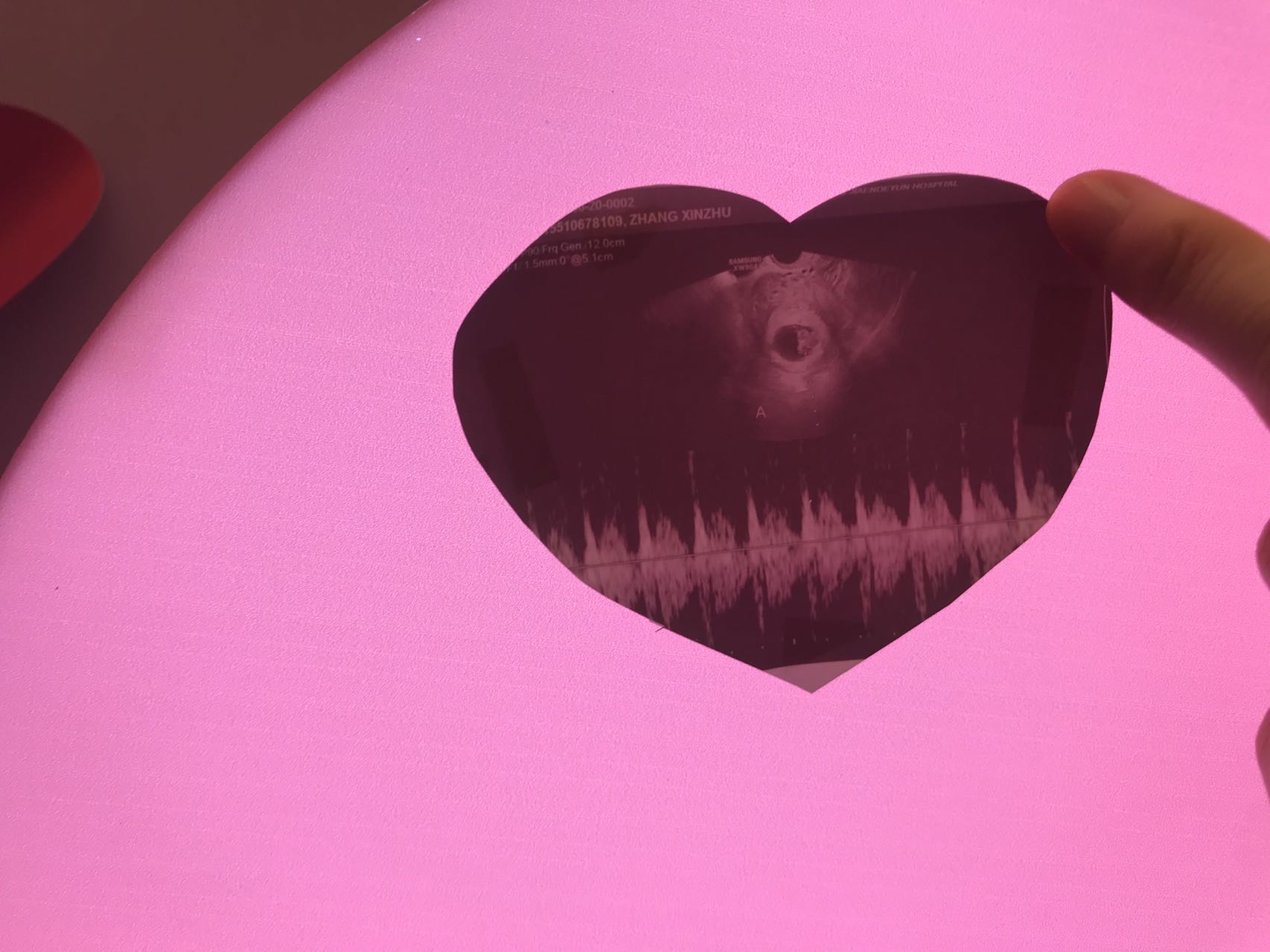

相比之下,現代醫學成像技術讓細微的人體細胞也變得可見,且有量化的數據檢驗和顯示結果,及時評估成效,大大提升了醫療科技的權威形象。輔助生殖技術根據生理周期精細化安排的就診流程,也讓做試管的女性產生了在一步一步往前推進、“距離成功又近了一步”的感受。即便移植后的胚胎沒有著床,她們也不會覺得一切努力付諸東流。這種隨醫療過程推進的步驟與感受,被她們用語言形象化,并成為加固成功的信念:已經配成的胚胎被描述為“孩子”,去醫院移植胚胎叫“接娃回家”,再次開始一次試管周期的感受是“已經有一個東西在那兒了”,而不是“從零開始”。

某私立生殖中心心愿墻上B超胎心圖。澎湃研究所研究員 戴媛媛 攝

但是,輔助生殖技術也遭受了很多批評,其中之一便是加劇了性別不平等。美國人類學家瑪西亞·英霍恩(Marcia Inhorn)通過她在埃及的民族志研究發現,第二代試管通過顯微鏡將“虛弱無力”的精子直接注射到卵母細胞內,以治療男性不育,這個技術被很多文化認為是對男性陽剛之氣的修復。一些年長男性可以通過二代試管提高生育力,而女性的生育能力對年齡高度敏感,所以就給了一些老年男性堂而皇之與妻子離婚的理由。在生育時間的框架下,性別不平等的狀況拉大了。

總而言之,輔助生殖技術是性別化的技術,無論是第一代、第二代或是第三代試管,最終都是女性在承擔大部分的治療流程,女性付出的時間、精力和情緒成本,女性所實施的身體勞作,都遠遠多于男性。

做試管的錢誰來出?

輔助生殖技術費用高昂。目前在國內,每個試管嬰兒周期的價格多在3萬-4萬元之間,同時,很多人并不能一次成功,需要兩次或以上的治療次數,費用加起來可能超過10萬元。此外,對于異地就醫的家庭而言,往返兩地的交通費、食宿費用等也是相當大的一筆花費,不少家庭因為花費太高而不得不放棄。

我曾聽聞一位來自甘肅首次試管失敗的女孩在離開前說“等攢夠了錢再來”。在我做輔助生殖研究的幾年來,也見證過一對山西果農夫婦每年中秋節前后,拿著賣蘋果的錢來做試管。我曾問一個旅館老板,一年中的旺季是什么時候時,她說“收完麥子之后”。這古老的生產節律與當代前沿科技周期的暗合,讓我產生了“壓縮的現代性”之感。

高昂的試管費用,讓錢由誰出,成為了做試管決定的一個重要環節。阿穎穿著一雙有些擠腳的鞋子,在醫院和旅館之間來回奔波,腳被磨出了水泡。我陪她去附近商場買鞋子,看到價格之后,她放棄了。她告訴我,因為不孕的原因在她身上,這次做試管的錢需要她自己承擔。

阿穎一側輸卵管堵塞,另一側通而不暢,“有很多彎彎繞繞”。第一次試管失敗后,她的婆家便不肯出錢再給她做試管,而為了看不孕多年沒有固定工作的她沒有足夠的積蓄,只好求助娘家。阿穎卡里用來做試管的三萬塊錢是她父親在工地受傷所得的工傷賠償,父親腿上打著石膏,現在還躺在家里養傷。

阿穎絕非個案,已有研究顯示,不孕女性的經濟狀況往往會因不孕受到損害。當然,更多的案例還是由夫妻雙方共同承擔試管費用,但這“共同承擔”中,輔助生殖技術在男性和女性身上不同的實施方式,加強了生產和再生產的性別分工。我在田野調查時經常看到的,往往是女性一人奔波在求子的路上,她們動輒在家庭旅館住上一個月,很多人為了做試管辭掉了工作。按照她們的解釋,缺席了的丈夫留在老家負責賺錢,如果丈夫也來陪同做試管,那么就沒有任何收入來源了。

女性通常也會用“男女身體構造不同”來合理化不平等的性別分工,以寬慰自己。然而,正如波伏娃那句名言“女人不是天生的,而是后天造就的”。生殖也并非天然存在這樣的性別分工,生殖從來都是一個社會事項,只有打破生殖與身體生物性的因果鏈條,對生殖的社會想象力才能被重新打開。

結語

在眾多中國家庭的試管之路上,做出試管治療的決定是第一步,而做決定的過程,并非普通的“有病就醫”那么簡單。可以說,做試管并非是一個決定,而往往是女性對自己的身份和身體下的一個決心,甚至會昂揚起斗志。但其背后,折射的是不孕女性易遭受社會污名的文化語境,和文化上將女性視為生殖責任的主體的偏見。

這種性別意識也貫穿了做試管決定的整個過程。當女性要承擔大部分的不孕治療過程時,治療焦慮也集中在了女性身上,這在一定程度上加強了不孕女性對試管嬰兒的青睞,做試管的步驟明確,步步伴隨著回應,常常帶給女性在輔助生殖過程中階段性的安慰。最后,試管高昂的費用,令誰出錢成為又一個性別分工的場域,就像一些女性會因為不孕的原因在己而負擔試管的治療費用。

最后,我們仍應反思,當走在做試管漫漫長路上的女性,又一次被置身于無論是社會還是科研的聚光燈下,這是否再次嚴重阻礙了我們對男性生殖角色和責任的理解?關注女性在生殖過程中性別分工的同時,強調這些流程中男性的參與,以及生殖與男性的關聯,也許這個決定的做出就不會那么艱難。

白浪 制圖

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司