- +1

第二篇:認知沙產業 | 對話劉恕,探尋錢學森沙產業理念

?前言:

《一個偉大預言的現實見證:對話劉恕,探尋錢學森沙產業理念》前言

初識沙產業:

第一篇:初識沙產業(1989-1993)|對話劉恕,探尋錢學森沙產業理念

認知沙產業:

(一)站在“既頂天,又立地” 的理論高度

(二)對“第六次產業革命理論”的理解

(三)英文譯名也要嚴肅對待

(四)錢老的會見與指導

(五)“不毛之地”搞生產

(六)以嚴謹定義為路引

(七)要“高屋建瓴”,不要“望文生義”

(八)是“小弟弟”也是“排頭兵”

(九)“12字守則”易推廣但還不全面

“什么是沙產業?沙產業就是在不毛之地搞農業生產,而且是大農業生產。這可以說是一項尖端技術!”

——錢學森,1995

(一)站在“既頂天,又立地” 的理論高度

王靜、王曉瓊(以下簡稱“王”):人們對事物的認識常常伴隨時間進程而不斷提升,您對沙產業理念的認知是否有這樣體會?

劉恕(以下簡稱“劉”):確如你們所言,我在學習思考沙產業過程中有過這樣的感受。當我從錢老的產業革命理論中學習他對第六次產業革命的論述后,有種豁然開朗,仿佛敲開通向理解、認知沙產業的大門的感受,這點算作是認識上提升的體會吧!

王:您說是從錢老對第六次產業革命的論述中,開始對沙產業有所理解,我們在《錢學森精神讀本》中讀到,錢老提出和創建的理論,“既高屋建瓴,高瞻遠矚,又切中實際有的放矢,既能頂天,又能立地”,您提到的錢老的第六次產業革命,顯然也是“既頂天,又立地” 的理論。

劉:你說的是錢學森圖書館出版的《錢學森精神讀本》,這本書對幫助我們學習理解第六次產業革命的理論的意義。錢學森先生作為偉大的愛國者、杰出的科學家,始終以其博大精深的學識、超群的智慧凝視著未來,思謀著國家的發展。他認為,每一位關心國家和民族未來發展的中國科學工作者,都應關注和思考如何迎接21世紀的問題。

于景元是我國著名系統科學家,曾在錢學森院士指導下創建系統學方面進行了許多創新工作,在一篇他講述錢學森系統研究的成就和貢獻的文章中這樣寫道,“20世紀80年代初……這一時期,錢老學術思想之活躍,涉獵領域之廣泛,原始創新性之強,在學術界是十分罕見。”

上世紀八十年代初,技術革命在我國成為熱議的話題,錢老應邀在工業、軍事、科學研究以及農業發展和環境資源等諸多領域講演,闡述他一系列獨到的精深的科學見地。我們從見諸于當時的報刊和出版物上,也看到錢老在這個時期,學術思想非常活躍。1983年1月,錢老還曾寫信給《未來與發展》編輯部,希望這個刊物能夠“著重未來,科學地預見中國”。

1984年2月7日,他在中國系統工程學會新春學術座談會的講話中提出,“人認識客觀事物進程有飛躍的時候,這個叫科學革命”“人改造客觀世界在技術上有大的進步,大的變革,這個叫技術革命”“有了科學革命,有了技術革命,最后它直接作用到生產,這個就會引起生產關系、生產結構的變化。當這種變化從量變到質變,有了飛躍,這個時候就出現了產業革命”;闡述“產業革命是由生產力發展所導致的生產體系和經濟結構的飛躍,所以產業革命的巨大變革既包括生產力也包括生產關系。當然它也必然影響社會結構,帶來社會上層建筑的變化”“ 產業革命是經濟的社會形態的飛躍,它是社會形態,是經濟方面的社會形態的飛躍。”錢老既將科學革命、技術革命和產業革命作了界定,又明確了科學革命、技術革命與產業革命間的關系。

1984年5月10日,錢學森先生在給呂宗耀的信中,對人類社會歷史進程中產業革命進行分析梳理,提出自己的產業革命序列:

第一次:農牧業的出現和興起,大約公元前七、八千年;

第二次:商品生產的出現和發展,大約公元前一千多年;

第三次:大工業生產18世紀末,19世記初;

第四次:國家以至跨國大生產體系,19世紀末20世紀初,這是我們要補課的那一次產業革命;

第五次:電子計算機、信息組織起來的生產體系,即將到來的一次產業革命;

第六次:高度知識和技術密集的大農業,農、工、商綜合生產體系,可能出現于21世紀的社會主義中國。

在敘說產業革命序列同時,錢老還針對各次產業革命的內容,結合當時我國的實際,勾劃出了近六十年內(從上世紀80年代到21世紀中葉)的戰略路線:要“補第四次產業革命的課”“迎頭趕上,迎接正在醞釀的第五次產業革命”,并提出“創建發展農業型知識密集產業是二十一世紀將在中國出現的第六次產業革命”。“補課”、“趕上”和“創建”,任務鮮明。對其中“創建發展農業型知識密集產業”的戰略任務,錢老認為更具時代挑戰性,是個“值得我們深思的嚴肅問題”。

1984年3月3日,錢老在五O七研究所作的《工業革命的挑戰和我們的對策》長篇報告中,從能源高度,將新技術革命與農業生產關聯起來。并談到,從18世紀末19世紀初,在國外發生的每一次產業革命都是在利用煤、石油、天然氣,實際上最大的能源是太陽能。他列舉一年中太陽光照輻射到我國960萬平方公里的土地上的能量,相當于消耗16000億噸煤,將來我國煤炭產量翻一翻達到12億噸(中國2002年實際生產原煤13.8億噸,筆者注),也只是其千分之一。即便到2021年,中國煤炭產量達到了40.7億噸,也只能達到太陽光輻射我國所產生能量的四百分之一。而就算只有1/4的國土上的太陽能量能夠直接用于農業和林業,植物光合作用的效率是1%,每個人就會有5噸以上的農、林業產品。“現在的問題是,大量的浪費了,就是說太陽能沒有得到充分利用,作為低溫輻射,又到太空了,人沒有用到。”因此,錢老強調“我們要用科學技術把農業變成一個高度知識密集的技術性生產體系”,“把農業真正放到現代科學這個水平上來搞,高度知識密集,技術密集的,高效能的大農業體系。”

到1984年5月 ,在中國農業科學院召開的第二屆學術委員會會議上,錢老便以《創建農業型的知識密集產業農業、林業、草業、海業和沙業》為題,詳細論述了創建知識密集型農業的科學構想。指出,“農業型的產業是指像傳統農業那樣,以太陽為直接能源,靠地面上植物的光合作用來進行產品生產的體系”,但“它已經不是傳統的農業了,其特點是以太陽光為直接能源,利用生物來進行高效益的綜合生產,是生產體系,是一種產業”。要提高農業型產業的效益,需“一方面充分利用生物資源,包括植物、動物和微生物,另一方面又利用工業生產技術,也就是把全部現代科學技術,包括新的技術革命的成果,都用上了。不但技術現代化,而且生產過程組織得很嚴密,一道一道工序配合得很緊密,是流水線式的生產。就是農業型的知識密集產業。”“既然說是知識密集的產業,那就要充分運用自然科學、社會科學、工程技術,以及一切可以運用的知識來組織經營它。”

農業型生產的體系有農業、林業、草業、海業和沙業五種類型,錢老分類進行了論述。在清晰地梳理了產業革命所經歷的五次歷史進程后,錢老預見性的提出,“創立農業型的知識密集產業將引起的生產體系和經濟結構的變革”,將在21世紀社會主義中國出現的第六次產業革命。1984年8月20日,《創建農業型的知識密集產業農業、林業、草業、海業和沙業》的講話內容在由中國科學院農業研究委員會出版的《農業現代化探討》第36期上發表,標志著錢學森先生關于第六次產業革命的戰略思考和理論體系形成,“既高屋見瓴,高瞻遠矚,又切中實際有的放矢,既能頂天,又能立地”。

(二)對“第六次產業革命理論”的理解

王:錢學森先生的第六次產業革命理論博大精深,至今我們讀起仍然自愧理解得膚淺,也特別想請教您是怎樣理解錢老的第六次產業革命理論。

劉:第六次產業革命,蘊含著錢學森先生豐博的學識、卓越的見地及高瞻遠矚的智慧,充滿著思想的創新和深刻的內涵。我和你們有同樣的感受,至今對其了解也還很膚淺,需要不斷的學習,溫故知新。

地球表層五光十色的自然界是人類賴以生存的物質基礎。它的萬象更迭和生命活動的不息運轉,滋潤萬物生息的降水,人類賴以生存的食物,糧食、菜蔬、魚肉,以及生產發展所利用的煤、石油、天然汽等主要能源,無一不是太陽能轉化的形態。太陽能是最大的動力來源。人類社會發展至今,經歷了原始文明、農耕文明、工業文明,開發利用了煤、石油、天然氣,包括核能;現今很多的跡象表明,曾經支撐工業革命技術應用和工業化生產方式運轉的化石能源,正面臨枯竭的危機。同時,在地球家園上,人口數量持續增長并已突破80億,糧食危機也在困擾人類社會。

人類社會面臨著生存與發展的危機,這也意味著其中蘊藏著新的產業出現的機遇,需要有能夠站在歷史發展高處的睿智者,以博大胸懷和高瞻遠矚,去謀劃布局,指出“值得重視的方向”。錢老第六次產業革命理論,農業型知識密集產業的提出,就是應時代的召喚而出現的。對這項理論的理解,結合錢老的教導,包括書信指導,以及多年來的一些實踐工作,我認為可以簡要概括為四個方面,可以和大家分享,也歡迎討論、交流。

一、充分利用太陽能。第六次產業革命是以陽光為能源,“通過光合作用進行產品生產”的農業型生產體系出現為其特征。該農業型生產體系,“利用生物來進行高效益的綜合生產”,以充分利用陽光能量“提高光合作用效率”,作為產業追求高效益的綜合生產根本路徑。從能源視角,第六次產業革命有別于以化石能源的產業革命,它的能源“取之不竭,用之無禁”。

二、知識和技術密集。第六次產業革命的農業型產業體系,“一方面充分利用生物資源,包括植物、動物和微生物,另外一方面又利用工業生產技術,也就是把全部現代化科學技術,包括新的技術革命的成果,都用上了”,并“充分運用自然科學、社會科學、工程技術以及一切可以運用的知識來組織、經營它”。由于生物工程、生物技術的發展,“以微生物、酶、細胞、基因為代表的生物工程,到21世紀將發展為以動植物工程、藥物和疫苗、蛋白質工程、細胞融合、基因重組等為核心的生物工程產業,引發一次新的產業革命”。 突顯出第六次產業革命出現的農業型產業體系高度知識和技術密集的本質。

三、集團式公司運作。第六次產業革命重點變革在于生產組織,直接將第四次產業革命的成果——集團式公司組織經營,應用于農業型產業體系。這種農業型產業的集團式公司,“不僅是勞動對象的拓廣,而且還將以集信息、金融、管理、科技、生產,加上工、商、貿于一體的集團公司體制的運作”。可見,以人工控制溫室技術與生物工程技術相結合為基本特點的沙產業,其生產過程一經啟動,便進入農場生產工廠化進程,體現著第六次產業革命徹底改變第一產業面貌,實現生產工廠化的訴求。正如錢老所講,“第六次產業革命的核心是將傳統的第一產業改造成類似現代第二產業的新興產業”。

四、消除三大差別。錢老認為,第六次產業革命,將在社會發展史上產生重要的意義。其直接的社會效果將會消除人類歷史上數以千年形成的農業與工業、城市與鄉村、腦力勞動和體力勞動的差別。伴隨優化組合現代技術,拓寬勞動對象和創建適應生產發展的集信息、金融、管理、科技服務、生產加工、商貿為一體的集團公司將會徹底的改變經濟的社會形態。這如同第三次產業革命,機械工業興起,手工業被消滅一樣,在第六次產業革命中的第一產業(農業)和第二產業(工業)除生產產品不同外,在生產方式上已無實質性差別,兩者結合起來成為生產物質資料產業。工業和農業、工人和農民間的差別將被消除。由于第六次產業革命的發生地應是在農村、山村、漁村和邊遠荒漠地帶。隨著這一產業革命的發展,這些地方也都將發生巨大變化,由落后的邊陲鄉村轉變為改變成居民集中的城鎮。第六次產業革命發展將在根本上消除歷史上形成的三大差別。

對于第六次產業革命在社會發展史上的重要意義,錢老早在上世紀八十年代初已形成,并樂觀又堅定的相信,這一理想必然實現。他在1984年3月3日《工業革命的挑戰和我們的對策》一文中這樣寫道:“我們把農業真正放到現代科學這個水平上來搞,高度知識密集,技術密集的,高效能的大農業體系。農村小城鎮化是什么?這就是消滅兩個差別。城鄉差別、工農差別消滅了,……勞動者也是一個專家,他要有很豐富地知識。這個前景是在我們的時代,就要消滅歷史形成的三大差別,而這個事情在我國是看得見的,恐怕到下世紀,到建國100周年時,就要實現了”。

按錢老所講,第六次產業革命的“農業型的知識密集產業的創建不只是這些產業自身的問題,工礦業要跟上,原材料也要跟上,還有交通運輸業、信息情報業、教育文化業,以及商品流通業,城鄉建設和生活服務等。”第六次產業革命不是局部變化,而是全局性、整體生產體系的變化和經濟結構的變革。錢老預見并提出,“要看到21世紀,看到在我國大地上將要出現的知識密集型農業,從而導致整個國家生產體系和生產組織的變革”,對我國當代發展具有戰略性導向作用,第六次產業革命“是一個值得我們深思的嚴肅問題”。

王:這是一個非常宏大、又具有專業屬性的,關于未來發展指引的理論體系,也是我們要去認真學習和不斷思考的。第六次產業革命理論,是錢老留給我們一份豐實的值得我們終身學習的思想財富。

劉:第六次產業革命理論,是錢學森先生“卷帙浩繁的思想寶庫”中濃墨重彩的大作,它的深邃內涵、它的價值和意義,等待著我們大家持續不斷的為之奮力學習、理解和貫徹。上世記80年代初,錢老關于第六次產業革命創建知識密集型的農業型產業作過講話,有過不少的聽眾;文章也見諸于公開發行的報刊。但是,這些前人從未有過的原創性論述,在當時并非都能為人們認識和理解。所以錢老強調,“要深入研究下去,還有許多工作要做,是一個值得重視的方向”。1992年11月18日,錢老致信王壽云先生說,“我說的第六次產業革命也要作為一個大項目組織全國力量進行研究。估計到建黨100周年就將在我國全面鋪開”;1994年6月17日在致劉昌明信中,更明確,“第六次產業革命是件大事,它不但會促進我國奔小康,而且將在21世紀推動我國奔向中等發達國家”。錢老將他提出的第六次產業革命寫進了《中國科學院院士自述》中,認為這是自己重要學術成就。足見錢老對這一理論的重視。

(三)英文譯名也要嚴肅對待

王:您前面也有講到,在錢老的第六次產業革命理論中,有農業、林業、草業、海業和沙業五種類型,錢老分類進行了論述。錢老為什么將農、林、草、海、沙并列為農業型知識密集的產業類型?

劉:按照錢老論述,他明晰地界定了農業型產業是以太陽為直接能源,靠生物的光合作用來進行產品生產的體系;更指明這個生產的體系是充分利用普照大地的陽光和自然界中的綠色植物作為固定轉化工具的。

地球表層從苔原到森林,由草地到沙漠,加上浩淼的海洋,都在接受陽光的普惠,都有進行光合作用的生物生長,具備農業型知識密集產業發展的基本要素,這表明在地球表層農業型產業有著廣闊的發生空間。這是錢老基于對地球表層存在客體的系統分析、深刻認織得出的結論。

雖然在地球表層的天然生態系統中,固定太陽能的凈初始生產力是有差別的,如:森林和沼澤單位面積上凈初始生產力為最高,但占據了地球表面的80%以上的海洋和沙漠,它們接受陽光的表層面積廣闊,從固定太陽能效率視角出發,海洋和沙漠同樣可產生高效率。這是將農、林、草、海、沙產業并列為第六次產業革命的產業類型的根本和基礎。

由此可見,錢老是依據地域類型自然地理特征的不同,及其所帶來生產活動的差異性,區分為:農、林、草、海和沙五種類型,列入第六次產業革命的農業型產業體系中的。當得知沙產業與農、林、草、海并列為農業型產業時,郭普、禹貴民這兩位長期在甘肅從事沙漠治理工作的老先生在文章中寫道:“把沙漠與農、林、草、海并列,納入第六次產業革命的主戰場,……徹底改變了對沙漠戈壁的認識與態度,真是震古爍今,新從耳目,發人深思,促人奮進”,由衷的表達著他們的感受。

雖然五種類型產業的生產經營地域和生產活動經營方向各有不同特點,但它們同屬第六次產業革命,有著不可割裂的天然的共同屬性。錢老曾指出,這五種產業類型的差異,最終會在知識技術創新發展中消除,共享有“農業型知識、技術密集產業”大名。

有一個細節,可幫助我們從中窺視出農、林、草、海、沙五種產業類型屬性上們共同點,那就是有關沙產業的英譯名。1994年《科技導報》準備刊登有關沙產業論文時,蔡德誠總編請示錢老,如何英譯沙產業。錢老親筆譯為“Deserticulture”。接著錢老也對農、林、草、海的農業型產業一一作了對應的英文翻譯:農產業譯為 Agriculture;林產業譯為 Arboriculture;草業譯為Proticulture;海業譯為Mari-niculture。1994年7月,錢老曾致函時為甘肅省草原生態研究所所長、我國草業科學奠基人任繼周院士,征尋對譯定英文名稱的意見,得到了任繼周院士贊同。從錢老對農、林、草、海、沙五種農業型產業的英文譯名的結構上,可清晰看出,作為錢老預見的將迎來的新一次產業革命中的沙產業,與農、林、草、海同樣都用“culture”作詞尾,成為這一產業體系的組成者。這是鮮為人知的一段真實故事,任繼周院士曾多次向我談及此事,并告知要學習錢老的治學精神。1995年10月2日,錢老在給我的信中寫到,“農產業、林產業、海產業和沙產業是科學名詞,……說到底,它們都是陽光農業。”

王:錢老嚴謹、縝密、求實的學風,實在令后輩景仰和學習!在您《解讀沙產業》書中以及發表過的文章中,一直強調要根植于第六次產業革命理論去認識沙產業,這是您在學習中的感悟,也是對第六次產業革命理論的傳播吧!

劉:生活工作在沙區的群眾和干部,包括專業沙漠科學工作者都在關注錢老提倡的沙產業這個新產業類型。如何做到正確的理解它,而不陷入‘望文生義’的迷茫之中,我認為尤為重要的是,要把它置放在對第六次產業革命理論的認識中去理解。因為錢老關于沙產業的理論,是建筑在高科技,特別是以生物科學技術為核心的第六次產業革命的基礎上。我們已知道,第六次產業革命理論的農業型產業是按其主要生產活動范圍及生產活動特點劃分出,“一旦實現了知識密集的林產業、農產業、草產業、海產業和沙產業,那人類通過生物充分利用太陽光能生產的事業,整個經濟結構就要改觀。”沙產業是第六次產業革命中產業體系中五種產業類型的組成部分,第六次產業革命理論也是沙產業誕生的基礎和本源。讓我們試想一下,如果第六次產業革命理論不是以充分利用陽光能“提高光合作用效率”作為產業追求的目標,不是以“知識密集的大農業生產體系出現”作為標識,那么受水分制約、陸地生態系統凈初生產量低下、風大沙多的干旱不毛之地,何以能成為發展農業型產業的土地資源?又何以有沙產業?

我們首先是學習,認真學習錢老有關發展農業型知識密集產業的論說。農業型知識密集產業這一產業詞匯,是錢老從系統科學的觀點和方法中提出的產業革命的發展理論。因之,無論涉及哪一種農業型知識密集產業類型的發展,都必須完成第六次產業革命的總體理論,而不能望文生義的理解,或只從技術層面把握。只有將沙產業根置于第六次產業命理論中,以領悟第六次產業命理論做基礎,在溯本求源中,系統認識沙產業,才會加深對沙產業的理解。這點,也是我們所有追隨錢老第六次產業革命理論學習并踐行沙產業的同行們,大家所共有的體驗。

(四)錢老的會見與指導

王:您談到以領悟第六次產業命理論做基礎,在溯本求源中去理解沙產業,對我們很有啟發。如果沿著時間脈絡更好地了解沙產業,錢老在上世紀90年代對沙產業又做出了哪些專題論述?有沒有更多的關于這方面內容的書信?

劉:錢老在20世紀80年代初,對解釋沙產業用的筆墨雖然不多,但論點明確。比如在1984年12月23日,錢老在中國農科院第三屆學術委員會報告中對沙產業闡述:一是從科學視角出發,具有充沛陽光資源的沙漠、戈壁可以發展成為農業型產業空間;二是當前廣袤的沙漠、戈壁上陽光資源的潛力遠未被開發利用;三是沙產業研究還是空白,真正做到沙產業大發展還有待時日。這些言簡意賅的論述,是錢老對沙產業最基本、最初始的目標和任務勾劃。

到20世紀90年代,錢老以書信及書面發言形式,對沙產業作了更為直白、詳盡的論述,其中最為直接的論述是在1994年和1995年。

1994年9月27~28日,促進沙產業發展基金籌備組召開了“紀念錢學森沙產業理念發表10年研討會”。與會人員大多來自我國西部省區的科技工作者和干部,錢老對這次會議十分重視。

會前的9月21日,他寫信向與會者致意,希望大家“對沙漠實施綜合治理、綜合開發”,并意味深長地提示,面對沙漠要在“已經有基礎的防沙、治沙、固沙亊業開拓出去”,要有新思路、新辦法。會后,錢老在國防科工委辦公室會見了部分代表。這次會見,可以說是錢老自十年前首次論述沙產業概念,并在1991年北京香山沙產業學術研討會后,對沙產業做出的進一步作闡述:

一、“我們大有所為”:陽光充足是干旱荒漠地區的優勢,在占我國土地面積1/6的國土,我們是大有可為的。21世紀,我們將在社會主義中國建立并發展中國的沙產業,搞得好,產值也可能上千億元。將來還可能更多,因為在這里面的可能性很大,這里不光是利用生物轉化太陽能,依靠科學技術,太陽能也可以直接轉變利用,比如太陽能電池,還有風力發電等。

二、“要提高利用太陽光生產食品的效率”:結合鄧小平同志講的科學技術是第一生產力這個概念,用現代科學技術、生物技術來發展沙產業:我想恐怕從現在再過幾十年,人吃的東西要變了。這對農業科學、生物技術、醫學科學、營養學恐怕就是一個相當重要的問題。將來食品的原料的范圍也大大擴大,人口不斷在增加,老是老一套是不行的。要提高效率,生產效率,要提高利用太陽光生產食品的效率。食品原料的范圍要擴大,微藻生產就是擴大的食品原料,那么我們沙漠的貢獻就大了,沙漠里還有什么好東西可拿出來,提出來,這就要開拓思路,找出新路子。我體會提出的沙產業的任務,我們要在100年內逐步的做,中間不斷地有所生產有所發展。青海、甘肅河西等地區陽光比較充足,所以那些地區有它的優點。這樣我也想到田裕釗同志要開發的微藻,只要陽光充足,恐怕像西藏那地方也一樣可以開發利用。那么至于說鹽藻,用鹽藻生產胡蘿卜素,這個在鹽湖地區是大有希望的。

三、“如何搞好就得學習”:沙產業今后的任務大概還有100年,分階段進行,在這一過程中,我們要不斷地累集資金,再用來開發。因為我們國家已經進入到社會主義市場經濟,已經不是計劃經濟。在市場經濟條件下如何搞好就得學習。比如,沙產業發展后,還有加工出口問題,現在把生產組織起來,生產能力擴大了,還要創造一些、開拓一些,因為市場需要很廣。

四、“沙產業發展可要有有效的組織”:沙產業發展可要有有效的組織,否則就會破壞沙漠生態環境,如挖甘草的問題,現在有點亂。當前市場需要很廣,所以我們這個沙產業前途無量,但必須是要組織起來,有效的組織進行,這是個很大的問題。……這就是有好些問題要做群眾的工作,要合乎群眾的思想,去激發他們的積極性并要有效的組織,否則會把資源破壞。

在錢老辦公室聆聽著他對沙產業這一農業型知識密集產業的廣闊發展前景,發展微藻以及經營管理好生產活動,和沙產業所肩負的增加食物、保護好生態環境的任務,大家深受啟發。錢老語重心長的講話,更鼓舞了大家準備迎接新任務挑戰的信心。錢老的這次會見,也讓大家更加明確了要用全新觀念和思維方式綜合分析沙區資源優勢;要以留下陽光,提升光合作效率,探索微藻產業作為發展方向;要用新的開發模式經營管理沙產業;要以寓保護于開發利用之中的觀念,以實現沙產業在特殊生境下、在可持續發展中取得高效益。錢老此次有關沙產業的專題論述,為踐行沙產業作了理論準備和組織準備。

(五)“不毛之地”搞生產

王:上世紀90年代中,錢老曾開章明義的提出,“沙產業就是在 ‘不毛之地’搞農業生產,而且是大農業生產”,對沙產業作了界定,這也是對沙產業的專題論述。

劉:我很同意這個看法!“什么是沙產業?沙產業就是在不毛之地搞農業生產,而且是大農業生產。這可以說,是一項‘尖端技術’!……我們發展尖端技術的沙產業,也就是用現代生物科學的成就,再加水利工程、材料技術、計算機自動控制等前沿高新技術,一定能夠在沙漠、戈壁開發出新的、歷史上從未有過的大農業,即農工貿一體化的生產基地。” 這段概括的陳述,出現在1995年11月20日在甘肅河西走廊沙產業開發工作會議錢老的書面發言中。也是在這一天,在甘肅張掖,河西走廊沙產業開發工作會議由國家林業部、中國科協及甘肅省政府聯合召開。與會人員來自不同的部門和行業,對沙產業概念了解不多,也有受專業知識框架影響,接受嶄新的理念還需要過程。錢老開章明義的規范界定了沙產業是什么,旨在引領大家明確沙產業的概念,把握好踐行方向并從戰略的視角,積極行動起來,努力完成“變不毛之地為沃土”的宏愿。

首先,錢老明確了沙產業的分布地域。用“不毛之地”概括沙產業的生產活動范圍,勾畫出沙產業生產活動區的自然特征以及由其引起的生產活動和生產方式的獨特性。“不毛之地”可理解為,受水分制約、陸地生態系統的凈初生產量最為低下,土地利用受極大限制,采用傳統(常規)農業技術無法創造農業效益的土地,但并非嚴格的自然地理地帶性界定。地帶性是指地球表層按一定方向有規律呈帶狀分布、排列著各具特點的自然綜合體的現象,是人類在漫長的了解自然、認識自然過程中確立的地球表層地域分異規律。結合實際,受水分制約、陸地生態系統的凈初生產量低下的地區,分布在荒漠、荒漠草原、干草原不同自然地理地帶,并以荒漠地帶為主。廣袤的干旱荒漠,按其地表組成和地貌形態,既有黃沙遍野,沙丘連綿,也有丘間低地、湖盆和鹽堿灘,還有礫質、沙礫質的戈壁和龜裂土地等,是凈初生產量極為低下、土地利用受干旱極大限制的“不毛之地”。以干旱不毛之地來界定沙產業生產活動地域范圍,有助于幫助人們加深對沙產業生產活動特點的理解,同時為沙產業實踐的廣闊開拓空間,提供了依據。

其次,講明了沙產業是農業型的產業,它的產業特征是以 “尖端技術”發展的“大農業”。農業型產業的實質是利用綠色植物的光合作用制造碳水化合物、蛋白質、脂類、色素等生命活動營養素的過程。沙產業的重要特征是知識密集型農業,而且是大農業,是運用大量的現代知識,包括理論知識和技術知識來從事農業生產的產業。地球表層年復一年、日復一日的接受太陽通過輻射給予的巨大能量。據粗略估算,陸地荒漠上每平方米每天獲得的能量相當于半公升汽油或一公斤煤炭。但自然地理特點又形成了農業型產業發展的限制要素:干旱的氣候、盛夏的高氣溫、裸露的流沙或砂礫所覆蓋地表,以及沙漠天然植被的初始生產力平均僅為70克/(米3·年)。這決定了這里的農業性產業只有借助于新技術,通過光合作用固定、轉化充沛無比的太陽能,才能蓬勃發展。因而沙產業不是已有綠洲種植業的技術改進,而是建立在新技術革命平臺上的、具有地域特點,與現代技術相結合的新型農業生產體系,“尖端技術”是產業發展的技術核心。

再次,以“農工貿一體化的生產基地”作為產業的組織經營模式,是沙產業最終形成的產業形態。它既像一般綠洲呈團塊狀分散布落在廣袤荒漠中,又從生產方式、組織構架、發展前景根本上區別于綠洲。

由上可見,錢老這段開章明義,對什么是沙產業的不足百字說,實質上也是對他親自擬定的英文為(deserticulture)的沙產業做了高度概括的陳述。

(六)以嚴謹定義為路引

王:錢老的沙產業定義,幫助大家更好地認知沙產業,您如何認識沙產業定義的作用?

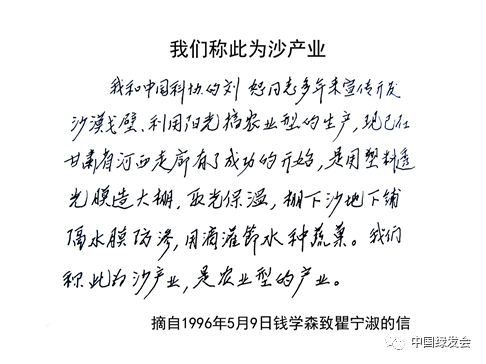

劉:我前面有介紹錢老對沙產業英文翻譯的嚴謹。關于沙產業的定義,錢老也是非常嚴肅認真的。1996年,錢老在給時任中國地理學會瞿寧淑先生的信中,談到南京地理與湖泊所提出開發河床礦砂資源課題報告時,也有一段對沙產業概念明確的話,“我和中國科協的劉恕同志多年來宣傳開發戈壁、利用陽光搞農業型生產,現在已在甘肅省河西走廊有了成功的開始,是用塑料透光膜造大棚,取光保溫,棚下沙地下鋪隔水膜防滲,用滴灌節水種蔬菜。我們稱此為沙產業,是農業型的產業。”“地理界同志提議的河床沙資源開采最好不稱沙產業,可稱砂業,以示區別”。

在給瞿寧淑先生信的同時,錢老也寫信給我,“我近日收到地理研究所同志寄來開發江河淤沙的建議,也稱為沙產業。我已去函糾正,這個沙產業不是我們說的沙產業。”錢老明確地指出了,沙產業是以太陽為直接能源,靠植物的光合作用來進行產品生產的體系。

由于沙產業是一個新產業概念,錢老賦予沙產業明確概念的作用。首先,為產業范圍做了規定。如,一些直接與沙區和沙物質相聯系,像沙區石油業、建材業等產業不是農業型產業,就不在沙產業范圍。產業的范圍為一種產業發展的守則,這對如何建立起沙產業很有意義。其次,沙漠地區具有眾所周知的嚴酷自然條件,為人類生產、生活帶來風沙、干旱之害。人們習慣于以防害、防災作為沙地治理的基本出發點和歸宿。沙產業概念的建立,能幫助人們辯證的認識沙區的自然條件,正確理解防治沙漠危害與開發利用沙地之間、興利與除害之間的關系,從而樹立起寓防治于開發利用之中,以開發利用促治理,以治理確保開發的策略思想。這種策略思想的樹立,對于我們這個人口眾多、資源相對匱乏的國家,更有實際意義。嶄新的沙產業概念可謂簡潔扼要、明確清晰,為嗣后人們把握理解、實踐發展沙產業,奠定了理論基礎,有利于推動科技進步、學科發展、知識更新和人才培養。

王:現在我們更理解錢老為什么嚴謹、嚴格對待沙產業定義和概念,為什么會對香山會議的總結作出“脫離實際,‘書生氣’!”的批評了。學習理解沙產業應是要從對它的定義的正確認識起步啊。

劉:就沙產業的定義、概念,錢老先后給潘伯榮、金德生、瞿寧淑等致函說明:“我所說的沙產業是以陽光和生物為基礎的農業型知識密集型生產產業”。當沙產業初步試點在甘肅河西走廊開始起步,錢老給中國地理學會秘書長致函,以這個沙產業的雛形,說明沙產業的概念,足以表明沙產業的概念定義的意義。

(七)要“高屋建瓴”,不要“望文生義”

王:看來,沙產業與其他農業型知識密集產業相比,確有其特殊性,您對此有何見解?

劉:我贊同沙產業與其他農業型知識密集產業相比有特殊性的看法。所說特殊性是指區別于與其他農業型知識密集產業共同屬性(如以陽光為直接能源, “進行高效益的綜合生產體系”;建立在“充分利用生物資源”和“全部現代化科學技術,包括新的技術革命的成果”的“知識密集的大農業生產體系”;將傳統的第一產業改造成類似現代第二產業的新興產業)之外的獨特屬性特征。其特殊性我覺得有三點:

① 沙產業具有產業生產活動地域的規定性;

② 沙產業具有極高生產力的可能性;

③ 沙產業以生態效益與經濟效益雙贏為目標的必然性。

關于沙產業具有產業生產活動地域的規定性的特點,我們已在前作過討論,不再贅述。不過,正是由于沙產業生產活動空間具有地域特征,因而造就出沙產業的獨特結構。所以在農、林、草、海、沙五項產業類型中,可以說沙產業的生產活動、方式,是最具分布地域特點烙印的。

關于沙產業具有極高的生產力可能性的判斷,源自沙產業發展可極大的提高植物對太陽能的固定轉化率。錢老所倡導的沙產業,將目光轉向分布在地球表面充沛陽光的“不毛之地”,把提高太陽能同化效率作為開發方向。

沙產業生產活動地域有著植物光合作用豐富的物質基礎——光資源。光合作用是綠色植物利用光能,同化二氧化碳和水制造有機物質并釋放氧氣過程;而農業型產業實質上就是綠色植物的光合作用制造碳水化合物、蛋白質、脂類、色素等生命活動營養素。植物光合作用只能吸收可見光部分,0.38~0.71微米之間稱為“生理輻射”。整個地球表層通常有1/3的天空被云霧遮蓋,但我國沙漠、戈壁遠離海洋,云層稀少,全年日照時數多,在2800~3300之間,日照率高達70%左右,太陽輻射量達到670~837千焦耳/平方厘米,這意味著沙漠、戈壁上將出現地球表層上最高的光合作用效率:沙漠、戈壁陽光充沛,“取之不盡,用之不竭”,在綠色生命體的高效率光合作用,是可持續發展的常青產業。這項以在現代技術為核心,建立起來的人工控制溫室改善植物固定轉化太陽能的條件,及其與生物工程技術相結合的沙產業生產過程,一經啟動,便進入工廠化,體現著徹底改變第一產業面貌的訴求,造就出革命性光合產量的飛躍。誠如《簡明不列顛百科全書》為“荒漠(desert)”作出的詮釋:“荒漠的自然生產力比大多數生態系低,植被靠水,而其它有機賴植物,這就意味著干旱條件限制了區內輻射、溫度及其它生長因素,否則能獲得地球最高水平的生產力。”沙產業具有極高的生產力可能性。

關于沙產業以生態效益與經濟效益雙贏為目標的必然性,顯然與它的生產活動區域的自然環境特殊性相關。沙漠、戈壁脆弱的生態平衡,加之我國沙漠及沙地的總面積中,流動沙丘占有62.4%,半固定、固定沙丘占33.6%的狀態下,防治風沙危害也是永恒的活題。沙產業發展寓于環境保護之中,是沙產業賴以持續發展的內在保障。所以,創建人與自然和諧共生、生態效益與經濟效益雙贏,是沙產業必然完成的目標任務。

如果我們從哲學認知高度看待沙產業,則沙產業理念具有方向性和創新性特征。沙產業理念是一項跨世紀的荒漠開發戰略,它包含了開發利用的目標和達到目標的系列措施。以“變不毛之地為沃土”的沙產業理念是一種新思維,一個新理念,是在40年來我國沙漠治理基礎上,對原有思維模式的開拓性創新。具有嶄新的思路和豐富的內涵的沙產業,特別顯示出其具備第六次產業革命“既高屋見瓴,高瞻遠矚,又切中實際有的放矢,既能頂天,又能立地”理論特征,這也要求我們對沙產業,不能僅從技術層面和土地類型劃分去認識,更不能“望文生義”的去理解。

(八)是“小弟弟”也是“排頭兵”

王:具有如此特殊意義的沙產業,錢老為什么稱它為第六次產業革命產業類型中的“小弟弟”?

劉:在錢老多次的文稿和講話中,確實一直遵循這個排序,沙產業在五種產業類型中排在最后;雖然排序如此,但并不意味著沙產業不如前幾種重要。沙產業被稱之為“小弟弟”一詞,源自錢老1995年12月10日寫給我的一封信中,“引入高新技術以及高新技術產品,新材料、信息技術等,將會出現前所未有的新產業,一個真正知識密集型的農產業、林產業、草產業、海產業和沙產業將要在人類歷史上登上舞臺了。而這是從小弟弟沙產業做起的!高新技術將引發人類歷史上的第六次產業革命!中國人可以當帶頭的!”顯而易見,錢老這是稱贊沙產業的發展,走在其他類型的前面的詼諧之語。稱沙產業為知識密集農業型產業中的“小弟弟”,也意味著沙產業給予我們的是一種觀念上的轉變,是全新認識理念和產業模式在不斷地完善和發展。

王:沙產業將人們對干旱荒漠的開發文明推向新里程。面對時代的挑戰,廣袤的干旱荒漠,可望成為人類生存發展的新空間。

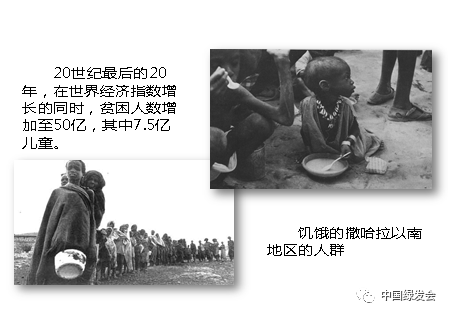

劉:是的,當廣袤的干旱荒漠成為人類生存發展的新空間,人類社會將會擺脫饑餓的羈絆。實際上,在世界范圍內,食物短缺早在上世紀中就已顯現。1963年,聯合國糧農組織根據1957~1959年對80個國家的調查,得出結論:在發展中國家,有60%人口處于營養不良狀態。1978~1981年的調查結果顯示,處于營養不良狀態人口達3.35億~4.49億。直至21世紀的2007年8月,聯合國糧農組織總干事指出,世界仍有8.54億人口處于饑餓狀態。新世紀已然到來,人類社會雖迎來知識經濟時代,但人類仍遭受饑餓,生存的基本保障仍呈現危機。農業生產受自然環境因素影響,并在農耕土地流失、耕地面積減少、農作物品種日趨單一等情況下,全世界糧食供應能力變得日益脆弱。

令我們充滿信心的是,由于科學技術進步,特別是生物技術的發展正悄然的引發著一場農業型產業革命的到來。在這場大變革中,被錢老稱作“小弟弟”的沙產業以其獨到的特征,擴大了農業型產業空間,增加食物產出,增添食物品種,干旱不毛之地成為破解人類遭受糧食短缺羈絆難題的鑰匙,廣袤的干旱荒漠也將成為人類生存發展的新空間。

(九)“12字守則”易推廣但還不全面

王:在您的文章中,把“多采光,少用水,新技術,高效益”作為沙產業的技術路線提出,在您的《認知沙產業,踐行沙產業》的文集中,也將其作為“理性認識沙產業的‘12’字技術守則”予以收錄。我們也讀到有人將這12字技術守則直稱為錢老的沙產業,對此您如何看?

劉:這個問題我們要從“多采光,少用水,新技術,高效益”產生的源頭說起。1995年8月,全國綠洲建設的理論與實踐學術研究會在呼和浩特召開。會議期間,與會人員研討了沙產業發展的形勢。其間,我講到,一直關心沙產業發展的宋平先生曾告誡說,“不要忘了,向沙區群眾宣講沙產業,要用通俗易懂,又便于掌握、去實施的語言講好沙產業”。大家覺得宋老的告誡十分重要,于是開始討論,怎樣表達“通俗易懂,又便于掌握實施”?議論過程,聰明的三北防護林局李建樹局長綜合大家討論內容,概括出:“多采光,少用水,新技術,高效益”12個字。大家一致認為,這種簡潔表述抓住了要義,便于記憶,更是沙產業實施措施的指南,應通過各種方式傳播。

生產者對沙產業的了解和認識,是通過應用技術來完成和加深的。“多采光,少用水,新技術,高效益”回應了這些關切:怎么樣在不毛之地上搞農業生產,用什么辦法才能達到多采光,如何實現少用水,這要靠應用技術,而且投入和產出的比例,應該是合算、可嬴利的。事實表明,這個‘12字口訣’,在動員群眾,組識群眾,步入沙產業實踐過程,真正發揮了作用。但“多采光,少用水,新技術,高效益”雖體現了沙產業的要義,但它表述的只是實現知識密集農業型沙產業的路徑、方法,而錢老的知識密集農業型沙產業理念,給出的是戰略和方向。二者處在不同格局上。我們須回到人們對錢老所創建的理論“既能頂天,又能立地”的評語中,去認識“多采光,少用水,新技術,高效益”的技術守則,并且只能說,這12個字表述的是沙產業理念的“立地”部分;而沒有涵蓋到錢老第六次產業革命理論中沙產業戰略方向的“頂天”內涵。因此,用“多采光,少用水,新技術,高效益”作為沙產業理念表述,是不能全面反映沙產業理念的價值。

王:謝謝您的回答。學會站在歷史發展高度認知沙產業,才能理解錢老賦予“沙產業”的目標、任務和它的價值。在與您對話過程中,我們也真切的感受到通向理解、認知沙產業的大門更加開闊。

劉:我們一直在討論對沙產業的認知問題。俗話說,“是金子總會發光”,科學真理的光輝終究會為人們所發現。錢老第六次產業革命理論和沙產業的真諦在提出來后來也引起了大家關注。《人民日報》、《光明日報》等國家媒體也有關注和報道。在《中國環境報》的報道中,錢老就直接談到,沙產業是“用一種全新的觀念、全新的思維方式綜合分析沙區資源優勢,用全新的治理措施、開發模式經營管理沙區生態系統……明確發展沙產業的目標是運用系統工程,寓防治于開發之中以求得沙區發展的協調性、綜合性和持續性,而沙產業則以社會主義市場經濟為導向,求得特殊生境中特殊經濟效應及價值”。1995年2月27日《人民日報》(科技園地版)發表了記者對錢老的訪談,標題為《建立新機制發展沙產業》。小標題有三個,分別是:奮斗一百年建立沙產業;要有適合機制的組織;沙區是新食品原料的開拓地。同時也有與我以《跨世紀的沙區開發工程》為標題作了訪談。在媒體的助力下,第六次產業革命理論及沙產業得到廣度與深度的傳播,引起更多的人關注。尤其是生活、工作在西北干旱地區的群眾、干部和科技人員,開始學習認識沙產業。

沙產業也得到有關部門領導的高度評價。1998年10月 21日,在人民大會堂,全國人大常委會環境與資源保護委員會召開促進沙產業發展座談會。會上人大環資委副主任王濤說,“沙產業在社會主義中國的創建,是一種偉大的創舉;是一種指引我們正確評價自然條件,辯證地看待環境和資源的思想理論;它不是寫在紙面上,而是展現在沙漠戈壁上的這些典型示范區,顯示著一種寓防治土地荒漠化于開發利用之中的科學構想的成功。沙產業典型經驗在我國干旱、半干旱沙漠地區的推廣,將會有力地促進我國干旱沙漠地區自然環境的改善和人民生活的提高。沙漠地區是我國石油、天然氣的新基地;沙產業在石油基地的創建,將造就一個‘地下是油洲,地上有綠洲’的壯麗景觀,預示著一個美好的未來。”國家環保總局副局長祝光耀結合切身的體會,詳細論述了“沙產業是治理土地荒漠化的必由之路”,強調這項工作是多學科、跨部門的共同事業,對沙產業的健康發展寄予希望。與會的解放軍總裝備部科技委副主任李鳳洲中將,在即席講話中,歷數了自己30年來于大漠戈壁中與指戰員們在惡劣的風沙干旱條件下完成研試任務的艱苦,高度評價錢學森沙產業理論的意義和作用。

認識是行動的前題和先導。在第六次產業命理論體系中,系統、深刻的認識沙產業,也我想特別強調的。對沙產業認識的升提,也標志著我們將迎來沙產業的踐行期。

注:本文所有配圖均由中國科協原副主席、中國綠發會名譽理事長劉恕先生提供。

更多內容未完待續,《一個偉大預言的現實見證:對話劉恕,探尋錢學森沙產業理念》第三篇:踐行沙產業將于近期陸續推出,敬請讀者期待。

整理/Cherry 審/Tammy 編/angel

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司