- +1

紀(jì)念|蘇秀的“紅舞鞋”

“《紅菱艷》里的紅舞鞋,像一種魔法,哪個舞蹈演員一旦穿上它,就會一直跳到生命終點(diǎn)。我們上譯廠的人,都好像是穿上了紅舞鞋,停不下來。沒有人逼迫我們穿這雙紅舞鞋,是我們自愿去穿的。”

中國配音表演藝術(shù)的“元老”蘇秀曾這樣形容她和她的戰(zhàn)友們對于她們所開創(chuàng)的配音藝術(shù)的一生熱愛。

配音藝術(shù)家蘇秀。東方IC 圖

1月7日晚,著名配音藝術(shù)家蘇秀去世,享年97歲。

如果說譯制片在半個多世紀(jì)前是國人面向世界看到不同風(fēng)景的窗口,蘇秀就是打開窗口最重要的幕后功臣之一。作為上海譯制片廠的初創(chuàng)班子成員,她一生不僅通過生動傳神的表演留下無數(shù)膾炙人口的聲音形象,在導(dǎo)演方面對于譯制片藝術(shù)的發(fā)展進(jìn)益、人才培養(yǎng)和發(fā)掘方面對于后輩的影響,以及作為曾經(jīng)輝煌年代見證人留下的詳盡文獻(xiàn)記錄,都是她穿上紅舞鞋一生的燦爛舞蹈。

“家庭婦女”誤打誤撞到譯制片廠“大學(xué)”

蘇秀祖籍河北,1926年生于東北長春。幼時父母都在中長鐵路的學(xué)校當(dāng)教員,九一八事變后,她隨父母從長春搬遷到哈爾濱。在東北的日子,蘇秀逐漸認(rèn)識到在那片土地上發(fā)生的一切,“我們是中國人,而不是什么滿洲人,知道日本是侵略者,而不是什么友邦。”

蘇秀從小要強(qiáng),自小成績優(yōu)異的她是所有老師的寵兒,可上了女中,重點(diǎn)的學(xué)科是縫紉、烹調(diào)、家政,因?yàn)槿毡救酥鲝垕D女要回到廚房去,所以所有大學(xué)都不收女生。“這種帝國主義的愚民教育,使她切身感受到做亡國奴的痛苦與憤怒。” 當(dāng)時她崇拜的兩個偶像,一個是南宋的女詞人李清照,一個是波蘭女科學(xué)家居里夫人。“因?yàn)樗齻円捕己臀乙粯佑兄鰢蓿涣硪稽c(diǎn)是她們都卓有成就,說明女性不次于男人。我認(rèn)為自己只要有好的學(xué)習(xí)環(huán)境也會學(xué)有所成,這就是我當(dāng)年的人生追求。”

中學(xué)時的蘇秀,因?yàn)楦璩貌诲e,被音樂老師推薦到合唱團(tuán)。合唱團(tuán)埋下蘇秀第一個關(guān)于音樂表演的夢想種子,考上海音樂學(xué)院也成為后來她一度對上海向往的理由。不少好友寫作關(guān)于蘇秀的文章時都提到她愛唱歌這件事,甚至到晚年她在文章中依然會寫下,“作一個音樂家曾是我少年時代最熱切的夢想。”

在朋友的引薦下,她開始出演一部廣播劇里的小角色。她很有天分,從一開始的“是的,太太”“好的,太太”等簡單的臺詞,很快便能演到女主角。

高中畢業(yè)后,她不愿意在日偽的統(tǒng)治區(qū)讀大學(xué),受奴化教育,便去了北平讀大學(xué)。誰知不久北平淪陷,蘇秀被迫回到哈爾濱。抗日勝利后,蘇秀結(jié)了婚,成了家庭主婦,后又隨其夫來上海定居。

1950年初,報上登載了上海人民廣播電臺廣播劇團(tuán)招考演員的啟事,蘇秀順利地考取了。可惜由于國民黨飛機(jī)轟炸上海,給剛剛解放的上海在經(jīng)濟(jì)上又增添了新的困難,所以原定作為專業(yè)的廣播劇團(tuán)演員,暫時只能是業(yè)余的。但她畢竟成了上海解放后第一批廣播劇團(tuán)的演員。

之后,已是兩個孩子母親的蘇秀報考了中央電影局電影演員表演藝術(shù)研究所(北京電影學(xué)院表演系前身),當(dāng)時電影局管演員工作的老師找她談話說,“你已經(jīng)結(jié)了婚,而且還有了孩子,我看你別去念書了,到翻譯片組去工作吧。”

當(dāng)時的蘇秀并不知道翻譯片組是干什么的,但老師說“反正都是表演”,于是,剛剛年滿24歲的蘇秀穿著一身藍(lán)布列寧裝,意氣風(fēng)發(fā)地走進(jìn)了上海電影制片廠翻譯片組。“反正翻譯片也是演員嘛,去就去吧,感覺我是一頭撞進(jìn)譯制片的。”蘇秀回憶起她的譯制片生涯起點(diǎn),是一份“誤打誤撞”的神奇。

解放前,中國并沒有譯制片。外國影片如果在像大光明、國泰這樣洋氣的大影院里放,能用上“譯意風(fēng)”——即每個座位旁能接上一副租用的耳機(jī),從中聽中文翻譯的同步講解。上海1950年2月開始建立譯制片的隊伍,蘇秀算是中國最早的一批配音演員。

蘇秀

翻譯片組的條件簡陋,蘇秀曾回憶當(dāng)時的錄音棚被大家戲稱為“漏音棚”“奶奶廟”,而且待遇也不高,但蘇秀依然覺得自己進(jìn)入這個行當(dāng)是幸運(yùn)的。“幸運(yùn)的是我這輩子一直是和大師在合作,大師們就像是一個大學(xué)。”

蘇秀說,“解放前也沒有真正演過戲,那時候也沒有電影學(xué)校、沒有戲劇學(xué)院,完全是一張白紙,所以我覺得我是在譯制廠大學(xué)畢業(yè)的。世界上沒有任何大學(xué)能把各國的藝術(shù)大師都請過來教學(xué),而我們卻能接觸各國的藝術(shù)大師。”

很多年后,蘇秀對于她的“表演老師”們的表演始終記憶猶新——“拿我配音的來說,很多都是奧斯卡的影后,比如《真假公主》里面演皇太后的海倫·海絲,她被稱為美國劇壇的第一夫人;還有《為黛西小姐開車》里扮演黛西小姐的,她是年紀(jì)最大的影后。50年代我配音的達(dá)拉索娃,當(dāng)年在蘇聯(lián)就等于我們中國的梅蘭芳或者白楊這種地位,演話劇是得經(jīng)過蘇聯(lián)黨中央批準(zhǔn)的!”而后來她做導(dǎo)演,接觸的也是各國的大師——“比方美國的奧利弗·斯通、日本導(dǎo)演山田洋次、意大利新現(xiàn)實(shí)主義的創(chuàng)始人羅西里尼……”

事實(shí)上,剛起步的譯制片事業(yè)并不風(fēng)光,許多被分配來搞譯制片的演員也認(rèn)為自己形象還不錯,想去拍故事片。年輕時蘇秀自己也曾想,在翻譯片組工作多接觸各國藝術(shù)大師們的作品,好好地學(xué)點(diǎn)東西后,“有朝一日要去做故事片的導(dǎo)演。”

但在對于譯制片工作日復(fù)一日的付出中,蘇秀滿滿體會到,“要做一個好的配音演員和譯制導(dǎo)演,也并不是一件簡單的事。做演員,要把人物配得貼切、傳神、有光彩;做導(dǎo)演,要把戲搞得流暢、動人,不失原片的韻味,是需要不斷努力去追求的。這是一個無限廣闊的天地,它需要我付出畢生的精力。”晚年,她在回顧自己的文章中寫道——“我干這個,并不屈才。”

2014年7月6日,上海,蘇秀做客《可凡傾聽》節(jié)目。視覺中國 圖

“另類花旦”和大師共同創(chuàng)造角色

蘇秀的才華,在譯制片領(lǐng)域,是“廣闊天地,大有作為”的。無論是普通觀眾,還是專業(yè)人士,無不對她的聲音印象深刻。

黃金年代的上海譯制片廠人才輩出,許多人聲線極具辨識度,成就了王公貴族、古靈精怪或是兇神惡煞的“專業(yè)戶”,而蘇秀是其中為數(shù)不多的、戲路極寬廣的女配音演員。除了小孩子,她幾乎能駕馭所有角色。20多歲能配70多歲的老太婆, 50多歲也可以回來給年輕姑娘配音。她的配音角色里有高高在上的女王,也有無奈的小偷妻子。從1950年進(jìn)入上譯廠,蘇秀的配音作品多達(dá)180多部,《孤星血淚》中的哈威夏姆小姐、《紅與黑》中的瑪吉德小姐、《尼羅河上的慘案》中的奧特伯恩太太、《為戴茜小姐開車》戴茜小姐、《天書奇譚》中的老狐貍,風(fēng)格各異,都是無可取代的聲音記憶。

老一代配音表演藝術(shù)家富潤生在《譯影見聞錄》中談及蘇秀,稱“她在配音方面的成就也是令人矚目的。她配過的具有各種年齡、性格、身份的人物至少有上百個,她非常稱職,有不少可算是‘絕配’(沒人比得上)。她不僅配出了原片演員的‘神’,同時根據(jù)自己的條件和人物的需要,運(yùn)用聲音造型和語言表達(dá)的功力,還原原片人物的‘魂’。”

《那些難忘的聲音》書影

許多人曾覺得蘇秀和另一位“老太太”趙慎之的聲音頗有相似之處,事實(shí)上,蘇秀自己也曾說起連她的丈夫都有過認(rèn)錯她倆聲音的有趣往事。不過,她也分析過她和趙慎之之間的不同——趙慎之喜歡配悲劇人物,而她則喜歡配個性強(qiáng)的、性格復(fù)雜的或帶喜劇色彩的人物。譯制片的骨灰級影迷張稼峰在《那些難忘的聲音》中將蘇秀形容為“另類花旦”,在他聽來,“蘇秀的聲音要華麗得多,她的聲音是一個穿裘皮大衣、雍容華貴的女子的聲音。有時,即便隔著一層黑色面紗對你說話,你也會心中忐忑,甚至心旌搖蕩。”張稼峰的記憶里,蘇秀的聲音是風(fēng)情萬種,“她似乎又總是把韻母滯后一點(diǎn)再通過口腔釋放出來。什么是風(fēng)格,風(fēng)格就在于這種微妙的同中之異。”

雖不曾露臉,在影迷心中,蘇秀早已是位不折不扣的“性格演員”,“她的聲音,有時是一個淑女,有時又全然是一個近乎放蕩的女子。她的音色猶如銀笛,在演奏之中不時響起一陣‘脆耳’(樂器演奏中的顫音)。這‘脆耳’花哨得足以勾人心魄。電影并不都是淑女的教科書,不免會有風(fēng)流女子的角色,既然有這樣的角色,那就得有這樣的聲音與其相配。給那些風(fēng)情萬種的女子配音,是蘇秀的拿手好戲。”

編劇、影評人史航曾在中央電視臺《記憶》節(jié)目中說:“上譯那幫人,也買大白菜,騎腳踏車,打月票上下班,開小組會,讀報紙,他們活得跟每個中國人一樣,為什么他們能進(jìn)入《簡·愛》的空間、《戰(zhàn)爭與和平》的空間、《悲慘世界》的空間?他們讀過的小說,其實(shí)大家都讀過。那幫人腳跟站在中國土地上,但另外又過著屬于云上的日子。”這是讓蘇秀喜出望外的評價。

“解讀人物的所思所想,并以中國語言把它表達(dá)出來,甚至讓觀眾忘記了這是配音,覺得就是原片演員自己在說中文。這是多么神奇的效果!”

《我的配音生涯》書影

晚年蘇秀寫作《我的配音生涯》,幾乎詳盡回顧了她參與過的每一部電影,演繹過的每一個角色,從她的字里行間讀者們驚覺,許多幾十年前的匆匆一瞥,在她心中是無數(shù)“百轉(zhuǎn)千回”和“千錘百煉”。許多戲份寥寥的小角色,她都結(jié)合影片語境做了細(xì)致的分析,甚至外國演員和導(dǎo)演的其他作品,也被拿來縱橫比較分析,才“推演”出最恰當(dāng)?shù)妮敵龇绞健?/p>

要想更好地理解原片,蘇秀和同事們需要多讀外國小說,以便熟悉各國的文化底蘊(yùn)以及各國人的思維方式。“那時候我們的學(xué)習(xí)氣氛非常濃厚,不錄音的時候,休息室里人手一本書。譯制導(dǎo)演講戲要把他理解的原片講給大家聽,一幫人坐在一起挖空心思討論一兩句話的翻譯是否準(zhǔn)確。”為了更貼近電影中的真實(shí)角色,使觀眾更好地理解電影,投入到電影中,蘇秀會把能片拆分成兩三百小段,一遍又一遍地反復(fù)觀看,仔細(xì)揣摩,以便自然地詮釋角色。

她曾在訪談中談到自己的工作流程,“沒有哪一個看電影的人是像我們這樣看的,每個小段循環(huán)地看,掰開揉碎地去看。” 譯制片的配音和執(zhí)導(dǎo)過程,就是在和各國的藝術(shù)大師進(jìn)行對話的過程。“我做演員的時候,就等于和這些大師們共同塑造一個角色。”

因此,“不管戲多戲少,每配一個不同的人物,就像經(jīng)歷一次不同的人生。我經(jīng)歷過皇后的顯赫,也品嘗過妓女的低賤,既做過純情的淑女,也做過資本家的惡毒情婦,還有作家、鋼琴家、農(nóng)婦……誰曾經(jīng)歷過如此豐富多彩的人生?我為此而迷戀我的工作,永生不悔!”

為配音事業(yè)立下汗馬功勞

除了是位配音演員,蘇秀還是中國第一位譯制片女導(dǎo)演。打蘇秀一進(jìn)廠起,老廠長陳敘一就有意培養(yǎng)這位年輕人成為一位專業(yè)的配音導(dǎo)演。

著名配音表演藝術(shù)家劉廣寧之子潘爭在《棚內(nèi)棚外》一書中寫道,作為上譯的靈魂核心,陳敘一當(dāng)時心里就已經(jīng)有了未來導(dǎo)演梯隊的雛形。“從長遠(yuǎn)來說他就是想建立一個以‘導(dǎo)演負(fù)責(zé)制’為核心的譯制片質(zhì)量管理體系,并以蘇秀作為他第一個培養(yǎng)對象來塑造新一代的譯制片導(dǎo)演。”1952年,進(jìn)廠不到兩年的蘇秀就執(zhí)導(dǎo)了她的第一部作品——蘇聯(lián)動畫片《黃鶴的故事》,之后不久她又跟邱岳峰一起聯(lián)合執(zhí)導(dǎo)了匈牙利故事片《解放了的土地》。1954年陳敘一更是給了蘇秀一部大片《羅馬,不設(shè)防的城市》,從此,譯制導(dǎo)演成為蘇秀人生中最重要的角色之一。

譯制導(dǎo)演不同于配音演員,她需要反復(fù)思量,根據(jù)電影的風(fēng)格樣式來搭配演員,以此保證影片的整體和諧性。在蘇秀看來,“譯制導(dǎo)演如同一個樂隊中的指揮家,他既不譜寫樂曲,也不演奏樂器,但由于指揮對樂曲理解的不同,處理的不同,同樣的一首曲子卻會產(chǎn)生不同的演出效果。”

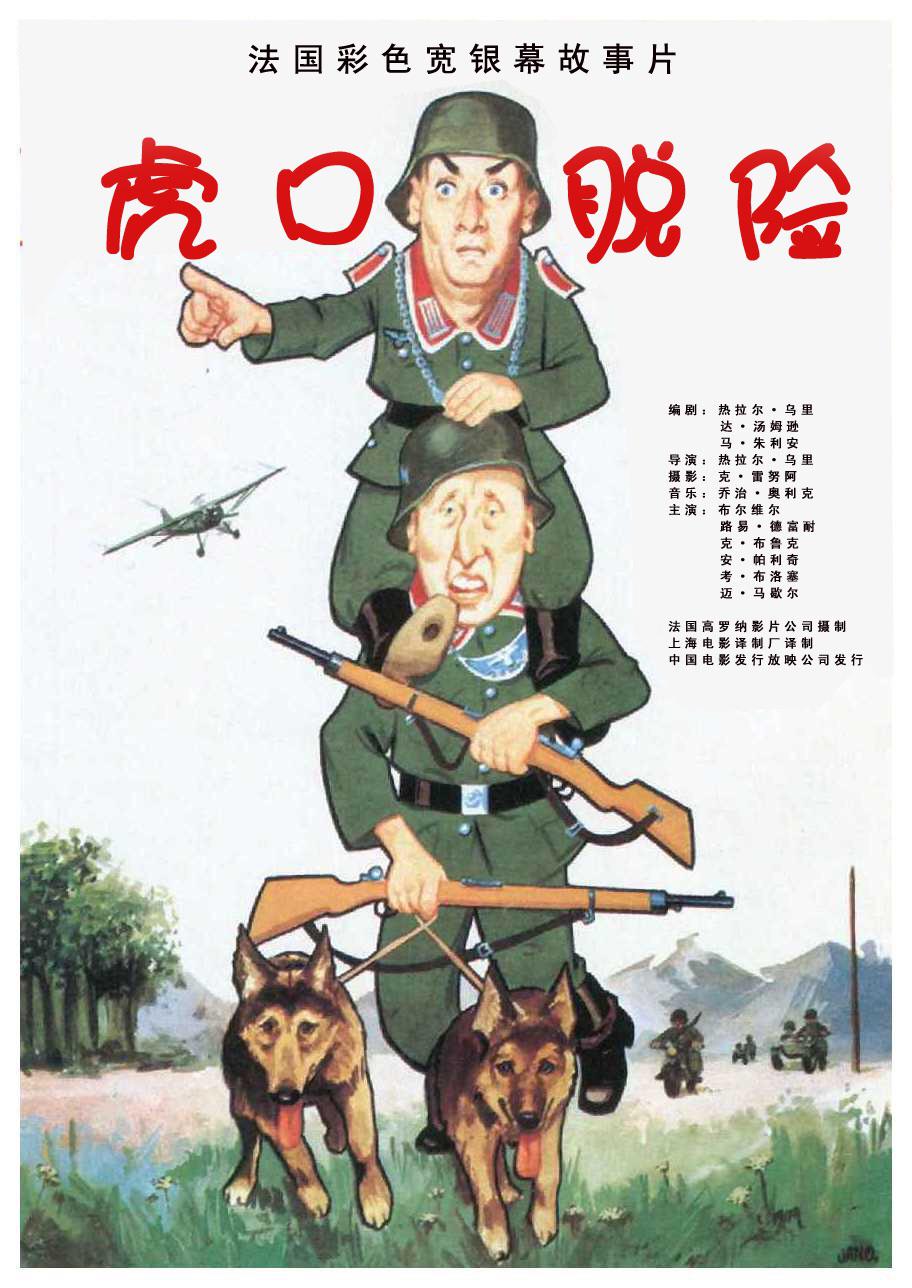

《虎口脫險》海報

她“指揮”的喜劇電影《虎口脫險》是幾代觀眾心目中難以逾越的經(jīng)典,尚華和于鼎這一對活寶老哥倆在片中的配音,甚至讓許多觀眾覺得比原作更準(zhǔn)確和精彩。蘇秀作為導(dǎo)演和其他配音演員對影片臺詞所做的二次創(chuàng)作,通過反復(fù)的觀摩和琢磨,“引導(dǎo)演員像說相聲一樣”完成了這部片子的配音。

盡管演員個性十分鮮明,但那些魅力又是完全屬于電影角色的。蘇秀后來談到,“我認(rèn)為這就是我們畢生所追求的效果。雖然觀眾熟悉我們的聲音,只要一開口,很多人就能聽出這是尚華,那是于鼎,但是在看片的過程中,應(yīng)該只感到那是指揮家和油漆匠在說話,而忘記尚華和于鼎的存在。看片之后,又可以去品味尚華配得多精彩,于鼎配得多貼切。我一直認(rèn)為,最好的譯制片,就應(yīng)該讓觀眾感到是原片演員自己在說中國話。”

蘇秀也為許多動畫片擔(dān)任配音導(dǎo)演工作,2021年11月,在《天書奇譚》4K修復(fù)版公映時,該片配音導(dǎo)演、為“老狐貍”配音的蘇秀老師,再次回憶起為該部動畫配音的往事:“我喜歡搞喜劇,因?yàn)橄矂〉膭?chuàng)作空間大,可以不受任何規(guī)則的約束。特別是這部《天書奇譚》,有很多奇思妙想,而且它的故事角度也和當(dāng)時的動畫片很不一樣。我們配音所有的點(diǎn)子都是受原片的啟發(fā),比如我配的老狐貍就借鑒了舊社會跳大神的人的樣子,拿腔拿調(diào)的。曹雷配的小皇帝,我讓她含半口水說話,讓口齒含混不清。童自榮配了一個說話結(jié)巴的太監(jiān)。大家覺得配這部戲非常好玩,創(chuàng)作很過癮,就像在春節(jié)開聯(lián)歡晚會。”

《讓我躲在幕后》書影

配音表演藝術(shù)家童自榮在《讓我躲在幕后》的書中記述了對蘇秀的感激。“‘佐羅’的配音留給人們印象太深,‘覺遠(yuǎn)’和尚如何擺脫佐羅的影子成了我面對的重要課題。蘇秀老師時時提醒我,在念詞上、聲音處理上都盡量朝李連杰靠攏,不必玩深沉,吐詞需要平民化,需要樸實(shí)再樸實(shí),在開頭還要帶有純真的孩子氣。”

等到角色完成,童自榮也獲得了“莫大的啟示”:“我告誡自己,從今之后塑造角色都要切忌雷同。而且不必多顧及嗓音,功夫要下在角色的思想感情。”童自榮說,“我在心里感謝蘇秀老師,因?yàn)樗朴谕诰蜓輪T的潛力,大膽開拓了我的戲路。”

對于蘇秀,童自榮發(fā)自內(nèi)心的欣賞和感佩,他評價,“在所有女配音演員當(dāng)中,她是最聰明、最富藝術(shù)悟性,能配戲又擅導(dǎo)演的上譯廠少有的能人。不可忽略的是,追隨在老廠長陳敘一先生的麾下,通過做執(zhí)行導(dǎo)演的工作,蘇秀老師為帶出一批譯制廠出色的配音接班人,立下了汗馬功勞。”

她為譯制片的黃金年代寫下“備忘錄”

晚年的蘇秀一直沒有停止自己鐘愛的譯制片事業(yè)。身體還行的時候,她曾多次出席關(guān)于上海譯制片廠的種種活動,一遍遍不厭其煩地和熱愛譯制片的觀眾們講述曾經(jīng)發(fā)生在銀幕背后的點(diǎn)點(diǎn)滴滴。退休后的將近10年里,蘇秀經(jīng)常到音像資料館去做譯制片,甚至比以前上班還忙。

陳丹青曾對蘇秀說過這樣一句話:“您是空前絕后,而非承前啟后的一代。”

在信息閉塞、國門未開的年代,普通人對外部世界的全部想象和信息,或許都來自譯制片。隨著外語的普及,譯制片的沒落不可避免地發(fā)生,曾經(jīng)的黃金時代成為一代人記憶中的華彩。蘇秀在上世紀(jì)90年代老伴做完心臟手術(shù)以后,也跟著遷居杭州女兒家,一度徹底淡出了配音圈子。

她在書中寫道,“那時,偶爾看一部譯制片,質(zhì)量總是很差。與朋友相聚,難得談起譯制片來,也常常是不如人意。可是,這與我們又有什么關(guān)系呢?‘不在其位,不謀其政’,又何必‘皇上不急,急死太監(jiān)’。”那時候童自榮上《藝術(shù)人生》,朱軍當(dāng)著童自榮的面,不客氣地說“反正我現(xiàn)在是不看譯制片的”,蘇秀說自己也覺得“理當(dāng)如此”。

但好的藝術(shù)不會被遺忘,散落在時光里的遺珠經(jīng)過淬煉總有人難忘那璀璨溫潤的光澤,2000年以后,曾經(jīng)的譯制經(jīng)典在媒體上重新被討論,越來越多的配音粉通過互聯(lián)網(wǎng)的力量集結(jié)在一起。蘇秀發(fā)現(xiàn),“時至今日,仍有那么多觀眾懷念著我們,愛著我們,把我們當(dāng)年的作品一遍遍地拿出來看,一遍遍地拿出來聽。他們說:從來不需要想起,永遠(yuǎn)也不會忘記。”這讓她感動得熱淚盈眶。

很長一段時間,蘇秀的記憶和筆頭是譯制片歷史的“備忘錄”,記者們大量地采訪她,她也用自己的寫作為曾經(jīng)發(fā)生過的屬于配音藝術(shù)的群體記錄下一筆筆春秋。

《峰華畢敘》書影

蘇秀寫《峰華畢敘》,寫《我的配音生涯》,一個個熟悉的名字,一段段鮮活的往事都躍然紙上。學(xué)者孫潔長期關(guān)注配音藝術(shù),在她看來,蘇秀的寫作有著深遠(yuǎn)的意義,《我的配音生涯》這本書“對于中國配音事業(yè)的拓荒者和把它帶入巔峰狀態(tài)的藝術(shù)家們,它是一部信史;對于譯制片的受益者、配音藝術(shù)的享用者和懷舊一群,它是一種寄托;更重要的是,普通讀者可以借著展卷了解一位配音藝術(shù)家和她的同事們的藝術(shù)人生的機(jī)會,從一個特定的視角,重新審視和深入思考有關(guān)共和國人文藝術(shù)史的種種問題。”

蘇秀在書里寫到自己晚年重新投入對譯制片歷史的記錄,是為了回饋熱愛這項(xiàng)藝術(shù)和事業(yè)的觀眾們,“不是媒體和網(wǎng)上對譯制片的懷念和贊譽(yù),我早已淡出這個圈子,不再關(guān)心這一切了。我總說是觀眾朋友們又把我從墳?zāi)估锿诹顺鰜怼1M管我對將來信心不足,對現(xiàn)狀又深感無能為力,我還是非常感謝朋友們的厚愛。因?yàn)椋g制片到底是我們?yōu)橹谋M了一生心血和精力的事業(yè)。觀眾喜愛我們的作品,就是對我們最豐厚的回報。那是多少金錢也買不來,任何獎項(xiàng)也代替不了的。我們曾經(jīng)的辛苦,曾經(jīng)的委屈,都不值一提了。”

紀(jì)錄片《鐵血?dú)堦枴返闹形呐湟舭嬷噩F(xiàn)了老上譯的輝煌陣容,這也是蘇秀此生最后一次進(jìn)上譯廠錄音棚配戲。當(dāng)時92歲的蘇秀已經(jīng)是上譯廠健在的第一代配音演員里歲數(shù)最大的一位,潘爭記得,“當(dāng)老人家坐在話筒前,當(dāng)畫面在她前面的屏幕放映時,我發(fā)現(xiàn)她的眼神忽然開始變得銳利起來。”

潘爭記得,自己當(dāng)時“站在蘇秀老師的側(cè)面,只見她目光炯炯地看著屏幕上的畫面,口中清晰地發(fā)出一個個指令———那個本已在退休生活里變得慈眉善目的老太太瞬間犀利起來,那位30年前在永嘉路上譯廠錄音棚里指點(diǎn)江山的精干女導(dǎo)演又回來了。”

潘爭為蘇秀戴上耳機(jī)

聽聞蘇秀去世后,潘爭寫下,“作為中國第一代配音演員和第一位女性譯制導(dǎo)演,蘇秀阿姨把她的一生全部奉獻(xiàn)給了譯制片事業(yè)。她的嚴(yán)謹(jǐn)、敬業(yè)、熱忱以及對晚輩的提攜幫助,使她完全當(dāng)?shù)闷稹献g廠老太君’的稱號。”

蘇秀去世當(dāng)晚,主持人曹可凡發(fā)文悼念道:“再見,蘇秀老師。謝謝您和邱岳峰、畢克等老一代配音藝術(shù)家,在那個靈魂貧瘠的時代,給我們這代人送來的精神糧食,讓我們瞥見外面的世界。人生短,藝術(shù)長。您留下的作品是永恒的。”

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司