- +1

避免一個因為少數人逐利使所有人的生活越來越不宜居的地球

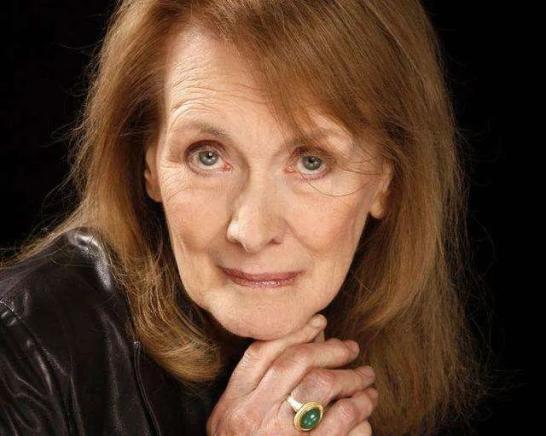

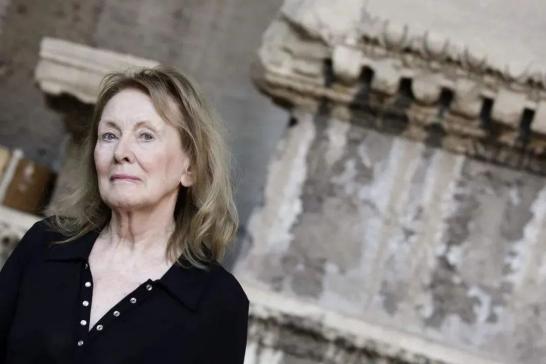

安妮·埃爾諾

12月6日—12日,今年諾獎在瑞典學院開啟為期一周的頒獎典禮活動。當地時間12月7日,今年諾貝爾文學獎得主、法國作家安妮·埃爾諾現場以法語發表了題為《寫作中,沒有任何選擇是不言而喻的》的獲獎演說。在演講中,埃爾諾討論了她曾經在一系列寫作中為女性寫下的承諾、為何采取平淡而克制的第一人稱敘述,以及女性作家在文學領域應起到的作用。

“在寫作中,沒有任何選擇是不言而喻的。但是,那些不再說父輩語言的移民群體、那些改變自身語言習慣逃離過去階層的群體,使用著其他語言來思考和表達自己,他們面臨著額外的障礙,并且進退兩難。”

就在演講前一天,埃爾諾也接受了法新社的專訪,她表示獲得諾獎更想獻給“所有受苦的人——那些因這樣或那樣的統治、種族主義以及一切形式的不平等而受苦的人,以及所有那些奮斗著卻不被認可的人”。她也補充表示,雖然自己并不期待獲獎,但這個獎項激發了她寫作的欲望,“我認為這是一個你可以反思很多事情的時代,對我來說,這當然意味著把它們寫下來。”

在參加諾獎周的新聞發布會上,她也犀利指出,當下女性“長期以來接受了我認為絕對不能接受和無法忍受的情況”。她補充表示,“如果男性不了解她們的身體、她們的生活方式、她們的行為方式,女性就不會得到真正的解放。”顯然,這也指向了諾獎歷史上,她的獲獎僅僅是17位女性中的一位,也是第一位法國女作家獲獎。

寫作中,沒有任何選擇是不言而喻的

文/安妮·埃爾諾

從哪里開始談呢?我長久看著一張白紙,問過自己幾十遍這個問題了,就像我曾經需要找到唯一的那一句話,讓我開啟新書的寫作,一舉消除所有的顧慮——就像一把鑰匙。今天,當我再次面對這種情況時,最初的茫然已經過去了——“這真的是發生在我身上嗎?”——我的想象力以一種逐漸使自己恐懼的方式表現出來,我被同樣的需要所壓倒。我需要找到一句能給我自由和堅定的話,讓今晚受邀前來此處的自己,能夠毫不顫抖地表達出來。

為了找到這句話,我不用去太遠的地方尋找,現在它瞬間就出現了。它就像寶石一般耀眼,無可辯駁。六十年前,我在日記里就寫下,“我將寫作,為我的人民復仇。”它呼應了詩人蘭波的吶喊:“我永遠都是一個劣等種族。”那年我二十二歲,在一所省級學院學習文學,同學大多是當地富裕階層的孩子。我曾驕傲而天真地相信,寫書,成為一名作家,是為了那些沒有土地的工人、工廠工人和窮困的店主,這些人因舉止、口音和缺乏教育而受到其他階層的鄙視,寫作足以糾正所有與社會階層有關的不公。我以為,憑借一個人的勝利就可以消除幾個世紀以來的不平等現象,這是當年在學校里我的學業成就給自己培養出來的一種幻覺。我的個人成就怎么能彌補我所遭受的羞辱和冒犯呢?過去,我總是給自己找些借口,躲避問自己這個問題。

悠悠歲月

作者:[法] 安妮·埃爾諾 著 吳岳添 譯

出版社:人民文學出版社

出版時間:2021-06

從我讀書起,書籍就是我的伴侶,閱讀是我課余的天然行為,這種嗜好是我的母親培養出來的。比起縫紉和編織,她更喜歡讓我讀書。書籍的昂貴價格,以及學校里人們對它們的懷疑,使得它們更受我歡迎。《堂吉訶德》《格列佛游記》《簡·愛》《格林童話》《安徒生童話》《大衛·科波菲爾》《飄》,以及后來的《悲慘世界》《憤怒的葡萄》《惡心》《異鄉人》等,能夠決定我讀什么書的只能是機緣,而不是學校的安排。

之后通過選擇文學研究,我選擇留在文學里,文學對我已經成為最有價值的東西,甚至是一種生活方式。我得以把自己投射到福樓拜或者弗吉尼亞·伍爾夫的小說中,并真正地活在其中。文學是一片大陸,我不自覺地把它置于我所處社會環境的對面,在我看來,寫作意味著它擁有改變現實的可能性。

絕非因為我的第一部小說被兩三個出版商拒絕——這部小說唯一的優點就是試圖找到一種新的表現形式——而壓制了我的欲望和驕傲。在一個角色被性別界定、避孕被禁止、終止妊娠被視為犯罪的時代里,人們強烈地感受到女性和男性存在著巨大差異。當時,我結婚有了兩個孩子,也有一個教師的工作,承擔著家庭事務的全部責任,似乎每天我都在離寫作和為同胞復仇的承諾越來越遠。我讀到了卡夫卡《審判》中的寓言“法律面前”,就像看到了自己命運的模樣:在沒有進入為我量身定做的大門的情況下倒下。

但這是沒有考慮到個人和歷史背景的。后來,我的父親在我回家度假的三天后就去世了。當時我的教職工作是教和我自己背景相似的工人階級學生,但世界各地的動蕩變化把我帶回我想要了解的世界中。遠方似乎有接近我的“人民”的道路,這讓我的寫作欲望具有了一種隱秘而絕對的緊迫性,不再是20多歲時那種虛幻的“無所事事”,而是要深入挖掘被壓抑的記憶中無法言說的東西,讓全世界了解我的同胞是如何生活的。寫作是為了了解那些使我與自己的本源逐漸疏遠的內在和外在的原因。

安妮·埃爾諾

在寫作中,沒有任何選擇是不言而喻的。但是,那些不再說父輩語言的移民群體、那些改變自身語言習慣逃離過去階層的群體,使用著其他語言來思考和表達自己,他們面臨著額外的障礙,并且進退兩難。他們確實感到很困難,甚至不可能用他們所掌握的主流語言去寫作,盡管他們已經熟悉了這種語言,甚至能夠在文學作品中欣賞這種語言。那些由描述日常生活、工作和社會地位的感覺和詞匯組成的文本的“第一世界”。一方面是他們用來給事物命名的語言,帶著殘忍和沉默,例如作家阿爾貝·加繆那篇非常優美的文章《在“是”與“否”之間》中,一位母親和一個兒子之間的親密交流。另一方面是受人欽佩的內化的作品的典范,這些作品使“第一世界”開放,他們為自己的提升而感到感激。他們有時甚至認為這里是他們真正的家園,對我而言他們包括福樓拜、普魯斯特、弗吉尼亞·伍爾夫這樣的作家。雖然,當我重新開始寫作時,沒有一個人對我有任何幫助。我必須打破“寫得好”和漂亮的句子——正是我教我的學生們寫的那種——來根除、展示和理解貫穿我內心的裂痕。我不由自主地想到的是一種表達憤怒和嘲笑,甚至粗俗喧囂的語言,一種過度的、反叛的語言,經常由被羞辱者和被冒犯者使用,作為他們對曾經經受蔑視記憶的唯一反應。

安妮·埃爾諾的諾貝爾文學獎獲獎證書

很快,這似乎是不言自明的——以至于我無法想象有任何其他方式開始——我的社會在我學生時代就已存在的種種裂痕,其中一個就是國家仍然譴責婦女私下墮胎的行為。我想重新審視我女兒的身體將面臨的一切狀況,所以,當時我并沒有意識到,我在1974年出版的第一本書就大致劃下了我寫作的疆域,一個面向社會和女性主義的疆域。從那時起,為我的人民復仇和為我的性別復仇,將是同一件事。

一個人怎么能不反思寫作而僅僅反思生活呢?不去想寫作是否會加強或破壞對存在的公認的事物的表征?在寫作中表達沖擊力和嘲諷,這樣難道不恰好反映了被統治者的態度嗎?當一些讀者在文化上享有俯視權力時,他們對書中的人物保持著和現實生活中一樣的威嚴和居高臨下的態度。因此,為了避免這種凝視,當我講述父親的故事時,我意識到這種凝視是自己無法忍受的。從我的第四本書開始,我決定采用一種中立、客觀的寫作方式,“平淡”在這里的意思是既不包含隱喻,也不包含情感的跡象。沖擊力不再直接出現,它需要來自事實本身,而不是寫作技巧。尋找既包含現實本身又包含現實提供的感覺的詞語,成為了我持續到今天一直關注的問題,無論我想寫的主題是什么。

一個女人的故事

作者:[法] 安妮·埃爾諾 著 郭玉梅 譯

出版社:上海人民出版社

出版時間:2022-10

我有必要繼續說“我”。在文學作品中,第一人稱——在大多數語言中,從我們會說話的那一刻起直到死亡,我們都是通過第一人稱存在的——在提到作者而不是虛構的“我”時,通常被認為是自戀的。需要注意的是,“我”,迄今為止依然是貴族們在回憶錄中敘述自身功績的特權。直到18世紀之后的法國,意味著可以用來成為普通個人故事的主題,正如讓-雅克·盧梭在《懺悔錄》序言中所宣稱的那樣:“沒有人反對,作為一個平民的人,我沒有什么可說的值得讀者注意……無論我生活得多么默默無聞,如果我比國王們思考得更多、更好,我靈魂的故事就比他們的故事更有趣。”

并不是這種平民的自豪感激勵了我(盡管我曾說過類似的話),而是渴望使用“我”——一種男性和女性的形式——作為一種探索工具來捕捉感覺:那些被記憶埋葬的感覺,那些從我們周圍的世界隨時隨地不斷給予的感覺。但目的是什么呢?不是要講述“我”的生活故事,也不是要讓自己擺脫生活的隱秘,而是要努力破譯一個個鮮活的情景、一件事、一段浪漫的關系,從而揭示一些只有寫作才能實現的東西,也許還能傳遞給別人真正的意識和記憶。誰能說愛、痛苦、哀悼、羞恥不是普遍存在的呢?維克多·雨果曾寫道:“我們沒有人有幸過著只屬于自己的生活。”但是,由于所有事物都不可避免地以個體的方式存在——“這是發生在我身上的”——只有當書中的“我”在某種意義上變得透明,作為讀者的“我”開始占據它時,它們才能以同樣的方式被閱讀。換言之,這個“我”超越了個人體驗而普遍化。

這就是我對寫作許下承諾的構想,它不是為某一類讀者寫作,而是從我作為一個女性和遷移者的經歷來寫作。從我對自己生活歲月越來越久的記憶中,我源源不斷地提供給別人形象和文字。我在書中許下的承諾,是基于一種已成定數的信念:一本書仍然有助于改變個人生活,有助于打破忍受和壓抑的孤獨經歷,使人們能夠重新想象自己。

一個女孩的記憶

作者:[法] 安妮·埃爾諾 著 陳淑婷 譯

出版社:上海人民出版社

出版時間:2022-10

今天,我們在女性的反抗中看到了這一點,她們找到了破壞男權的話語,并站起來反對這種最古老的形式。然而,在這個時代寫作,我仍然想知道女性在文學領域所占的地位究竟如何。她們還沒有獲得書面作品生產者的合法性。在這個世界上,包括西方知識界在內的一些男人來說,女人寫的書似乎根本不存在,他們從不引用它們。如今瑞典學院對我作品的認可,是所有女作家希望的象征。

但我不會把文學寫作與我在各類時事和思想方面采取的立場混為一談。我成長為“二戰”后的一代,作家和知識分子將自己定位于政治生活,理所當然地參與到各種社會爭論中。今天,我們不會說,如果他們沒有曾經的大聲疾呼并作出承諾,事情是否會有不同的結果。但在當今世界,信息來源的多樣性和圖像傳播的速度形成了一種冷漠的形式,專注于自己的藝術成為一種誘惑。與此同時,在歐洲,一種倒退和封閉的意識形態正在抬頭,這種意識形態建立在排斥外國人和移民、拋棄經濟弱者、漠視女性的基礎上的。對我和所有那些認為人的價值在任何地方都是平等的人來說,需要承擔起警醒的責任。

一個男人的位置

作者:[法] 安妮·埃爾諾 著 郭玉梅 譯

出版社:上海人民出版社

出版時間:2022-10

我被授予了最高的文學榮譽,就像一盞明燈正照耀著我在孤獨和懷疑中進行的寫作和個人研究。這束光并未讓我轉移聚焦。我也不認為授予我諾貝爾文學獎是個人的勝利。在某種意義上,我把它看作是一場集體的勝利,這既不是出于驕傲,也不是出于謙虛。我與那些以這樣或那樣的方式希望全人類享有更大的自由、平等和尊嚴的人一樣感到自豪,不論其性別、膚色和文化。我們都希望,與那些為子孫后代著想的人站在一起,避免一個因為少數人逐利使所有人的生活越來越不宜居的地球。

如果我回顧二十歲時所許下的為人民復仇的承諾,我不能說是否已經實現了。正是因為這個來自我的祖輩們、勤勞的人們的承諾,我得到了足夠的力量和憤怒,有了在文學中給他們一席之地的愿望和雄心。他們的聲音,從很早開始就伴隨著我,讓我接觸到世界的其他存在方式,包括想要改變它,把我作為一個女性和一個社會逃離者的聲音銘刻在一個解放的時空里,這是我所理解的文學。

安妮·埃爾諾

安妮·埃爾諾(Annie Ernaux,1940— ),法國女作家,童年與青年時在諾曼底的小村鎮生活。現在是大學文學教授,居住在巴黎遠郊的塞爾吉-蓬圖瓦茲新城。她的文學作品有《空柜子》(1974)、《他們所說的或什么都沒有》(1977)、《冷凍的女人》(1981)、《地位》(勒諾陀文學獎,1984)、《一個女人》(1987)、《簡單的激情》(1991)、《外部日記》(1993)、《恥辱》(1997)、《外面的生活,1993—1999》(2000)、《事件》(2000)、《占領》(2002)等。她的每一部作品都是一部傳記,都是依附真實的故事。她的不少作品像是小說,又不是小說,往往由她的回憶、她的親歷構成,寫作時有一種非把一切都講出來的欲望。她的文筆簡單,情感激烈,力求在平淡無味但又絕非陳詞濫調的文字中,體現出自己內心深處的感受。她的文體可以用一句話概括:毫無掩飾地說出看似無法表達的東西。瑞典斯德哥爾摩當地時間2022年10月6日13:00(北京時間19:00),瑞典學院將2022年度諾貝爾文學獎頒給法國作家安妮·埃爾諾 。

(原題為《2022年諾獎獲獎演講 | 埃爾諾:寫作意味著它擁有改變現實的可能性》,轉載自微信公眾號:中篇小說選刊)

# 獨行的繆斯:自傳、性別研究及其他

[美] 孫康宜 著

曾任耶魯大學東亞語言文學系系主任、著名榮休講座教授孫康宜先生,將女性獨特的社會角色和性別含義引入對文本的解讀中,重新闡釋了古典文學,為文學批評提供了嶄新的視角。本書是一本自傳與性別研究及其他的合集。自傳部分,除了自述家世和幼年不平凡的人生經歷外,還詳細追述了求學、治學經歷。性別研究及其他部分,在對明清女性文學的研究中,孫康宜驚喜地發現了男女兩性間的互補與合作的獨特文化現象,糾正了西方性別理論一味強調“差異觀”的偏頗。

# 長亭與短亭:詞學研究及其他

[美] 孫康宜 著

這是孫康宜先生漢學研究論集。收錄二十多篇學術論文,內容廣涉孫先生的詞學研究成果、對中西經典文學及中西文學比較方面的心得和洞見、邊緣論題、最新探索的生荒領域,其中對中國古典作家的審美追求、中國古代女性作者的地位問題等,均做了饒有趣味的探討,從中可以窺見孫康宜先生海外漢學研究的發展脈絡和重要研究成果。

# 千年家國何處是:從庾信到陳子龍

[美] 孫康宜 著

孫康宜先生對六朝詩的研究是其學術研究的一個重要方向,其成果在本書中得到充分展現。他對六朝詩歌的分析精準到位,賞析兼具,比學術圓潤,比散文嚴謹,屬別具一格的古典文論著作。通過對陳子龍與柳如是詩詞情緣的關系和明清詩詞中詩與面具的互利關系獨到的詩詞研究,在國內外古典詩詞研究中獨一無二,令人信服。孫康宜教授深受中西文學的熏陶,所做研究,屬集中西方文化大成之作,每每將個人心得與史學價值融會貫通,使讀者深受教益。

# 面具與真相:拉康的七堂課

[德] 斯拉沃熱·齊澤克 著 唐健 譯

《面具與真相:拉康的七堂課》系法國作家、哲學家拉康的得意門生——斯洛文尼亞作家、哲學家齊澤克的拉康研究專著。作者以“小對形”及真實理論作為全書中軸,以電影、故事或政治事件等作為案例,有條不紊地向讀者展示了拉康理論的基本構圖。這是一本兼具趣味性與知識性,能夠深入大眾文化的介紹拉康理論的“教科書”。

# 片刻與永恒:九十九個幸福時刻

[英] 喬治·麥爾森 著 莊安棋 譯

英國作家喬治·麥爾森爬梳了古往今來不同身份的人的檔案文件,不只是文學作品,還包括一般人忽視的文獻資料:私人信函、日記、旅行日志、詩文。他得到的并不是重大的啟發,也并不想借此籌劃偉大的作品,而是從這些文本中摘取充滿快樂和活力的片刻,與讀者分享這些毫不矯飾的小小歡喜。橫跨各文化、縱觀數千年收集的九十九個幸福片刻,鑄就出永恒的生命精華。

# 野棕櫚

[美] 威廉·福克納 著 斯欽 譯

《野棕櫚》是由《野棕櫚》和《老人河》兩部作品交織而成的一部作品,前者是一個愛情故事,后者是洪水中犯人救助受困者的故事。

福克納在談到這部作品時說:“我是像你們讀到的那樣,一章一章寫下來的。先是《野棕櫚》的一章,接著是大河故事的一章,《野棕櫚》的另一章,然后再用大河故事的又一章來做對應部分。我想要同一個音樂家那樣做,音樂家創作一個樂曲,在曲子里他需要平衡,需要對位。”兩個情節完全沒有聯系的故事,交織奏響了一曲人性之歌,是福克納作品中令人心痛至深的一部作品。

# 房間里的男人:顧彬詩選

[德] 顧彬 著 海嬈 譯

《房間里的男人:顧彬詩選》精選了德國漢學家顧彬的四輯詩歌作品,讓我們看到他對生命的愛,對存在的傾聽,對他者的體認、寬容和同情。其中《房間里的男人》涉及文化生活的方方面面,既有作者游學游歷的痕跡,又有對社會問題的思考和評價,其中充溢著詩人強烈的“同情心”;《臨淵之悟》包括愛情、女人與記憶,受傷的語言、受傷的生命,悲哀中的快樂等;《動蕩的安寧》是對日本文化和中國文化的一些思索,藝術上受到德國現代短詩和中國唐宋詩詞的影響,語句簡潔,追求意象;《猴子結構》中,詩人對中國古典哲學、美學的化用,對漢語表達和資源的吸收,使他和漢語言文化達成了一種“親密性”。

# 看展去:博物館里的中國與世界

丁雨 著

《看展去:博物館里的中國與世界》集結22篇觀展感悟,將中華大地上的故事串聯起來,借展覽與文物述說起源、發展、交流與衰落。出土文物不僅是先民的生活剪影,也映射出他們的精神世界,展現出中國傳統文化的脈絡。本書采用圖文結合的形式,對展覽主題思想、布局、展出文物的介紹說明配以300余張照片,將展覽現場生動地還原在讀者眼前,彌補不能去到展館現場的遺憾,也可作為曾經來過的珍藏記憶,是一本“拿在手上的展覽”。

其文筆生動幽默,兼具鋒銳的思考與豐沛的情感,借展覽重現歷史場景、人物風貌的同時,追溯了歷史動態演進的線索以及歷史規律。

# 為什么長江如此迷人

高翔 著/繪/譯 [法]旅克·理查德 著

[法]樓蘭·埃爾薩塞 譯

中國畫家高翔和法國記者旅克?理查德2005 年從上海出發,逆長江走往青海源頭。沿途采取步行、坐船、租車、乘班車, 搭拖拉機和任何可以借用的當地交通工具, 以最大的可能選擇貼近這條流經最廣袤地域的河流的路徑。兩位作者以行走的方式,一路分別用繪畫和文字兩種各自不同的表達方式,記錄發生巨變的長江及沿岸的地理、人文和生態,并非一般意義上的游記或風景寫生,而是關于長江的一次珍貴而嚴謹的“田野調查”——他們帶著對生態的關愛和贊美,對長江大膽地進行了一場特殊的藝術性和記錄性并存的考察。

# 鄉村詩人札記

李浩 著

70后先鋒派代表作家、魯迅文學獎得主李浩中篇小說精選集。他師承歐美現代和后現代文學傳統,具有精進的文學姿態和出色的寫作技巧。整部作品人情世故奇特,人物命運曲折,對人的生存狀態提出質詢,竭力發掘人性的豐富與復雜。這些作品涵蓋了現實主義、現代主義或后現代主義等多種小說類型,大多帶有鮮明的先鋒文學的遺風流韻。作者選擇“意象”作為切入點和必要構成因素,具有“現實”“虛幻”相互交織的獨特審美力量。

# 自我、鏡子與圖書館

李浩 著

本書是作家李浩短篇小說精選集,繼續了李浩小說清高、執拗、立志高拔的風格,具有鮮明的文學先鋒性,體現出李浩別樣的才華和維度;題材別致,語言自由,想象力豐沛,天馬行空、意緒斑斕。塑造出一個個高于現實、具有魔幻感的世界。既是幻想之書,更是現實之書。李浩小說著力描寫意象,其所具有的獨特審美力量,使小說的內容主題擁有了詩歌的“意在言外”的審美特征,同時也擁有了超越性的、多重的深層內涵。

原標題:《安妮·埃爾諾:我們都希望,避免一個因為少數人逐利使所有人的生活越來越不宜居的地球 | 純粹現場》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司