- +1

看人 | 約翰·赫伊津哈和他的水滴中的世界

原創(chuàng) 云也退 云也退

水滴中的世界

約翰·赫伊津哈誕辰150周年

赫伊津哈(1872-1945)

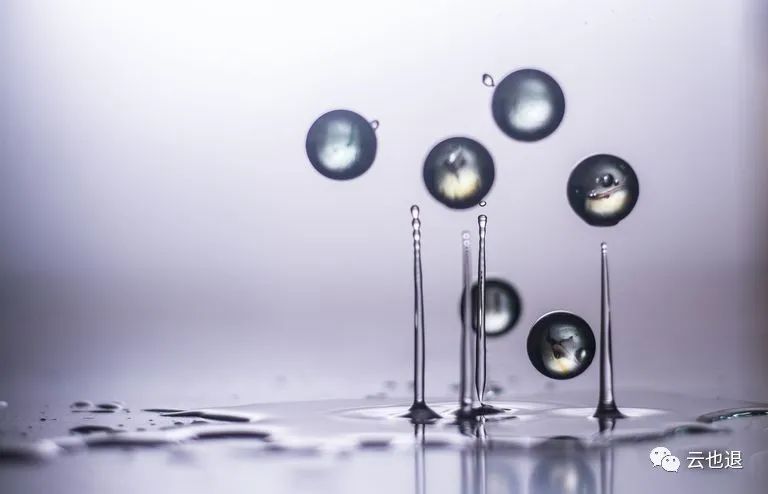

從前,有個(gè)會(huì)施魔法的老人,他有一面放大鏡,有一天,他用放大鏡對(duì)準(zhǔn)水溝里的一滴水,看到里面有無(wú)數(shù)小生物,它們跳舞,推撞,打鬧,一刻不停地吃掉別的小生物。老人驚叫了一聲:“多可怕!”他希望這些小生物能和平相處,各做各的事情。他想做點(diǎn)什么,想來(lái)想去,他決定給這滴水染色:“好讓這些小家伙彼此看得更清楚一些。”

于是他把一滴血,一滴從巫婆的耳垂取出的血滴了上去,小生靈都變紅了,它們的小世界立刻變得就像一個(gè)住著無(wú)數(shù)野蠻人的城市一樣。這時(shí)另一個(gè)魔法師過(guò)來(lái)了,問(wèn)那是什么。魔法老人說(shuō):“如果你猜中了,我就把它送給你。”

魔法師用放大鏡看了半天,越看越激動(dòng),他被那些互相推打踢和攻擊的小生物迷住了,他說(shuō),這是一個(gè)城市,一個(gè)像哥本哈根那樣的大城市,所有的大城市都是這個(gè)樣子!可是魔法老師說(shuō):“它不是,它就是水溝里的一滴水。”

很難想象,這篇小故事是安徒生寫(xiě)的。在安徒生的童話里,這個(gè)平靜敘述的水滴故事很不起眼,但是這篇文章的主人公——荷蘭歷史學(xué)家約翰·赫伊津哈對(duì)它鐘愛(ài)有加,在許多作品和思想會(huì)議上都提到了“水滴”的隱喻。古希臘哲人講,凝視一滴水,凝視里面的小生物,就能明白大海大洋,凝視陽(yáng)光下飛舞的顆粒,就能明白太陽(yáng)的本質(zhì),同時(shí),一滴水只要混合于大洋,就可以擴(kuò)散到宇宙最遙遠(yuǎn)的角落。赫伊津哈就是基于這一精神展開(kāi)他的學(xué)術(shù)寫(xiě)作的,寫(xiě)一滴水,一些火花,一些萌芽,而不書(shū)寫(xiě),也不自稱書(shū)寫(xiě)歷史學(xué)的整體。他的荷蘭太小,卻是家鄉(xiāng)和一生大多數(shù)時(shí)間居住的國(guó)家,透過(guò)它,赫伊津哈窺視全世界。

赫伊津哈在照片里長(zhǎng)得很沉悶,一張馬臉,二目無(wú)神,表情乏味甚至有點(diǎn)厭世。可誰(shuí)能想到,他正是享有盛名的《游戲的人》、《中世紀(jì)的衰落》這兩本書(shū)的作者,誰(shuí)能想象,他的書(shū)中充滿了趣聞?shì)W事,洋溢著濃郁的文學(xué)氣氛?

他生于1872年,1945年2月1日,在荷蘭即將從納粹德國(guó)手中解放出來(lái)的前夕逝世,在他生活的這個(gè)年代,各種學(xué)科尚未分化,因此一個(gè)人不必自囿于某一專業(yè),不必削減腦袋在專業(yè)期刊上發(fā)論文,而可以去從容地做一個(gè)博學(xué)者;在赫伊津哈身上,同時(shí)存在著歷史學(xué)家、社會(huì)學(xué)家、文學(xué)史學(xué)者、語(yǔ)言學(xué)家、傳記作家、美學(xué)家等多個(gè)身份,像《游戲的人》就是一本很難歸類(lèi)的作品,兼有社會(huì)學(xué)、文化史、美學(xué)理論等各個(gè)學(xué)科的成分。他雖然沒(méi)有寫(xiě)過(guò)小說(shuō),但是為16世紀(jì)杰出的荷蘭人文主義者伊拉斯謨寫(xiě)了一部文學(xué)性很強(qiáng)的傳記,也給自己的同時(shí)代人兼好友——畫(huà)家揚(yáng)·維特寫(xiě)了一部傳記。此外,他還常年研習(xí)梵文,經(jīng)由梵文又精研佛教,以及印度的文化史,在佛教的啟發(fā)下,他深化了自己對(duì)但丁的理解——但丁是他從求學(xué)時(shí)代起就最熱愛(ài)的詩(shī)人——進(jìn)而,他又對(duì)中世紀(jì)的情境形成了更加深刻的感受力。

赫伊津哈因此是一個(gè)通才,一個(gè)精神飽滿、智識(shí)豐富、情趣盎然的人。而他的通達(dá)的一個(gè)秘訣,就在于他從無(wú)寫(xiě)什么“大作”的宏愿。在一篇短小的自述文章里,他說(shuō)自己最享受的是那種“小”的東西,小的角度。他特別說(shuō)到童話,說(shuō)到他如何享受安徒生的故事,他在中學(xué)里,在學(xué)生會(huì)組織的活動(dòng)中當(dāng)眾講一個(gè)安徒生童話,乃至已經(jīng)成人后,他晚上睡前常常要讀一篇安徒生。

赫伊津哈

童話總是富于幻想的,不管幻想的內(nèi)容看起來(lái)是合理還是不合理,它都是看清現(xiàn)實(shí)世界的必要方式——就像前述水滴故事所暗示的那樣,水滴里的小生命,讓人聯(lián)想到自己所處的城市也是如此的面貌。赫伊津哈的學(xué)術(shù)作品,很能表現(xiàn)他對(duì)像童話這類(lèi)民間文學(xué)的熟悉,例如,在《中世紀(jì)的衰落》里,他告訴讀者,若要想象12世紀(jì)的歐洲宮廷生活,就要聯(lián)想《一千零一夜》里的哈里發(fā),若要理解中世紀(jì)騎士比武的文化,不妨去看《摩訶婆羅多》這類(lèi)古印度史詩(shī),史詩(shī)中的英雄同樣在為爭(zhēng)奪女人的芳心而戰(zhàn)。在印度神話里,偉人做偉事時(shí)天地自然界會(huì)產(chǎn)生響應(yīng),而在古羅馬的人物軼事里,比如普魯塔克,就曾記錄隱士在自然界的暴烈力量面前產(chǎn)生的熱情。

童話里的人物設(shè)定往往都是極端的:善惡對(duì)立,好壞分明,成功者和失敗者互為對(duì)照,快樂(lè)和痛苦一樣的強(qiáng)烈。在赫伊津哈看來(lái),這一點(diǎn)與中世紀(jì)人的心靈世界有相當(dāng)?shù)囊恢滦浴_@是《中世紀(jì)的衰落》開(kāi)頭的一段文字:

“當(dāng)世界比如今年輕五個(gè)世紀(jì)時(shí),人們對(duì)一切事物的看法都要比我們更為涇渭分明。痛苦與歡樂(lè)的距離,災(zāi)禍與幸福的距離,都比在我們當(dāng)今世界里更大。一切經(jīng)歷過(guò)的事情,在他們心目中只意味著直接、絕對(duì)的快樂(lè)和痛苦。”

赫伊津哈的聯(lián)想能力,使讀者能夠開(kāi)始想象一個(gè)早已湮滅的時(shí)代的樣子,并對(duì)它有所興趣。中世紀(jì)人如同處在童年的人類(lèi)一樣,沒(méi)有含糊不明的感受,他們激情滿懷,徹底地沉浸在苦樂(lè)之中。“那時(shí),生命中的一切都是自豪炫耀或殘酷的象征,麻風(fēng)病人喋喋不休,走在儀式行進(jìn)隊(duì)伍前后,乞丐可憐巴巴地縮在教堂的角落里……大領(lǐng)主們總是懸劍腰間,華服上綴滿貴重的飾品,令人一望油然而生敬畏與羨慕感。處決犯人、沿街叫賣(mài)、婚嫁、葬禮,一切和活動(dòng)均伴隨著喧囂聲、音樂(lè)聲及隆重的儀式。”

現(xiàn)實(shí)生活是很艱難的,但到了第二章,赫伊津哈就說(shuō),人們用于彌補(bǔ)現(xiàn)實(shí)之艱苦的,是對(duì)更美好的生活的向往。從中世紀(jì)的繪畫(huà)中,我們常能感受溫馨和寧?kù)o,可是文字文獻(xiàn)里就幾乎只有單調(diào)乏味的恐怖故事了。這樣的對(duì)比,在赫伊津哈所描述的中世紀(jì)生活里比比皆是:夢(mèng)想和現(xiàn)實(shí)的對(duì)立,世俗生活和精神—宗教的對(duì)立——美好生活、勇氣、忠誠(chéng)、榮譽(yù)、愛(ài)情之類(lèi)都是世俗內(nèi)容,死亡和神圣性、神秘主義和感情都是宗教內(nèi)容。然后,赫伊津哈又寫(xiě)到了美,美是每個(gè)社會(huì)、每個(gè)時(shí)代的人都會(huì)追求美,在中世紀(jì),這美的愿景與騎士理想及其風(fēng)格化的愛(ài)情有關(guān),但追慕這些本身就包含了自己的無(wú)能和失敗。

盡管寫(xiě)得深入,但赫伊津哈明白,現(xiàn)代人終究缺乏足夠的能力來(lái)理解昔日之人的激情。現(xiàn)代人不喜歡易怒的人,覺(jué)得動(dòng)不動(dòng)就大喜大悲,這是“失態(tài)”,是不體面的事情。然而,如果沒(méi)有這么強(qiáng)烈的激情,中世紀(jì)生活就根本不存在。現(xiàn)代人是走向平等的,而中世紀(jì)的等級(jí)制度是粗暴武斷的,現(xiàn)代人是世俗化的,中世紀(jì)卻相信人的一切權(quán)利來(lái)自上帝的恩賜,現(xiàn)代人講求自由,中世紀(jì)封建社會(huì)卻以人身依附和效忠為倫理的基石……在一份有關(guān)“歷史想象的美學(xué)”的演講中,赫伊津哈問(wèn):我們是不是已經(jīng)變得太溫順、太人道,以至于無(wú)法理解歷史了?

對(duì)歷史情境的深度再現(xiàn),有助于我們理解當(dāng)下所處的世界。在《中世紀(jì)的衰落》里,赫伊津哈提到了司法。他說(shuō),中世紀(jì)的司法只懂得兩個(gè)極端:要么殘酷懲罰,要么寬恕。與之形成對(duì)照的,是現(xiàn)代人的法律意識(shí)總是傾向“膽怯和猶豫”的,一個(gè)案子當(dāng)前,現(xiàn)代的審判者往往審慎地做出從輕判決,有時(shí)似乎陷入自我懷疑:“我究竟有沒(méi)有資格做判決?”

如果普通人無(wú)法對(duì)這種強(qiáng)對(duì)比產(chǎn)生興趣,那么歷史學(xué)家就應(yīng)該設(shè)身處地,去理解“過(guò)去世代的人們身上強(qiáng)烈的片面性”。赫伊津哈曾批評(píng)蕭伯納的名劇《圣女貞德》是失敗之作,失敗就失敗在蕭伯納不能充分理解中世紀(jì)人的精神世界。為此,赫伊津哈建議,蕭伯納少看些歷史著作,而要多看莎士比亞的戲劇。

貞德像

16世紀(jì)時(shí)的荷蘭還不叫荷蘭,叫“尼德蘭”,赫伊津哈說(shuō),他自己對(duì)荷蘭的深厚情感,就來(lái)自從莎士比亞的戲劇中感知到的尼德蘭。他所生長(zhǎng)的格羅寧根,是個(gè)只有四萬(wàn)多人的小鎮(zhèn),在19世紀(jì)末,主要的對(duì)外交通還是要靠一條單車(chē)道的鐵路,鎮(zhèn)內(nèi)的交通工具則是用馬匹拉的有軌轎車(chē)。赫伊津哈的家族處于社會(huì)的最高等級(jí),這是他在幸福安逸中度日的基本保證。

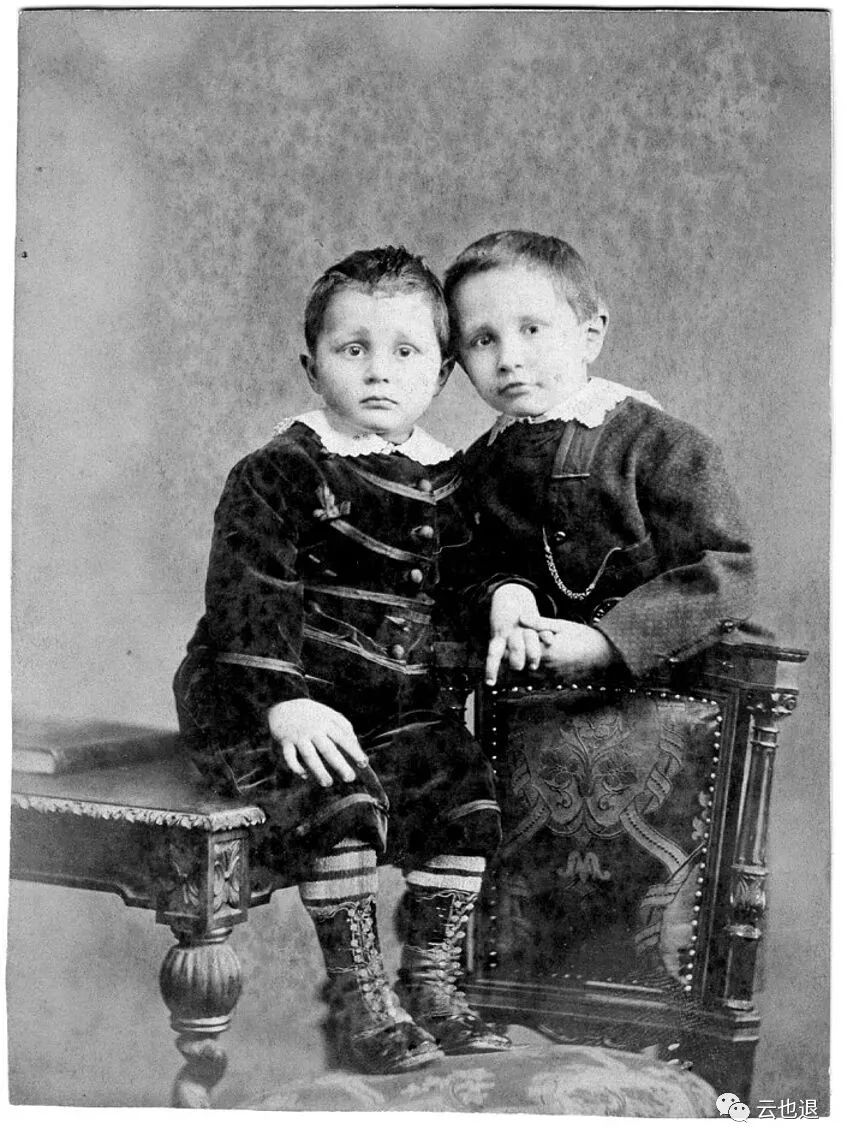

而他生命中最美好的年代,是20世紀(jì)初年,當(dāng)時(shí)他在哈萊姆教中學(xué)歷史,同時(shí)在阿姆斯特丹大學(xué)兼職教古印度文學(xué)和文化史,同時(shí),他認(rèn)識(shí)了揚(yáng)·維特這位比自己大八歲的摯友,并和瑪麗亞·文森迪亞·斯霍萊爾這位美好的伴侶建立了家庭。斯霍萊爾是貴族出身,家族在米德堡有一座別墅,赫伊津哈在1902年婚后,攜妻同游意大利,去尋訪但丁的蹤跡,然后又到比利時(shí)去看藝術(shù)展。在這段時(shí)間里,赫伊津哈確立了自己要研究西方中世紀(jì)的志向。接下去數(shù)年里,他連續(xù)有了五個(gè)孩子,他們一起在別墅里度田園之家的日子,室內(nèi)室外日夜繚繞著古典音樂(lè),賓客不斷,陽(yáng)光充沛。

赫伊津哈和哥哥

這段歲月強(qiáng)化了他對(duì)荷蘭的感情。他在一本論荷蘭精神的小作品里,深情款款地說(shuō)到自己在哈萊姆教書(shū)時(shí)期,每次進(jìn)入學(xué)校所在的那條街道時(shí),都要抬頭看一下一棟樓的外墻,上面有三行slogan,中間是“在甜美的荷蘭”,兩邊是“我忠于你”“我不偏離”。他在中世紀(jì)所看到現(xiàn)實(shí)與想象對(duì)立,激情與禁欲的對(duì)立,在伊拉斯謨的年代看到人文理想和宗教禁錮的對(duì)立,但在荷蘭,他看到的是和諧。他在人生最后一本書(shū)《十七世紀(jì)的荷蘭文化》里就是這么主張的:荷蘭集合了多種自由,使相互獨(dú)立的單位統(tǒng)一在了一起,和諧最突出的表現(xiàn),就是荷蘭人縱有貧富之分,卻不受等級(jí)的約束,哪怕是不識(shí)字的人都能參與文化生產(chǎn)。

他把荷蘭寫(xiě)成一個(gè)不僅具有生活氣息,而且人們很早就采取了“現(xiàn)實(shí)主義”態(tài)度的地方。現(xiàn)實(shí)主義,意味著“對(duì)事物的實(shí)質(zhì)混合意義堅(jiān)信”,這是結(jié)束中世紀(jì)的文藝復(fù)興的貢獻(xiàn),更是人文主義者、荷蘭人伊拉斯謨的貢獻(xiàn)。文藝復(fù)興所弘揚(yáng)的“充分的和諧”在荷蘭結(jié)出了理想的果實(shí),17世紀(jì)荷蘭爆發(fā)出一個(gè)藝術(shù)與文化的黃金時(shí)代,倫勃朗、維米爾、弗蘭克·哈爾斯等畫(huà)家名震歐洲。不過(guò)在《17世紀(jì)荷蘭文化》一書(shū)中,赫伊津哈將17世紀(jì)荷蘭精神的代表人物定在了康斯坦丁·惠更斯身上。

康斯坦丁·惠更斯肖像,托馬斯·德·凱瑟爾繪

康斯坦丁,是那位與牛頓展開(kāi)一場(chǎng)爭(zhēng)辯的物理學(xué)家克里斯蒂安·惠更斯的父親,是一位詩(shī)人、外交官和音樂(lè)家。他雖是貴族,卻對(duì)普通百姓十分熟悉,在自己的書(shū)里寫(xiě)他們的故事;他的品位高尚,掌握多種語(yǔ)言,給兩位親王當(dāng)過(guò)秘書(shū),日常的談吐幽默和善,赫伊津哈充滿贊許地講,康斯坦丁·惠更斯身為上流人士,身上卻更多地體現(xiàn)了“人民的靈魂”。

《游戲的人》里的一個(gè)核心觀點(diǎn)是人類(lèi)的文化誕生與游戲,而游戲,赫伊津哈將它與自古希臘以來(lái)就有的戲劇、音樂(lè)、神圣崇拜儀式等等聯(lián)系在一起,而且在他最感興趣的題目之一——中世紀(jì)騎士制度里,他也強(qiáng)調(diào)游戲的意義。他認(rèn)為騎士的比武就是一種旨在回歸人的本真的游戲,與這一“武”游戲?qū)?yīng)“文”游戲,是中世紀(jì)大學(xué)里的爭(zhēng)辯風(fēng)習(xí),“大學(xué)的活動(dòng)與騎士制度一樣,具有獻(xiàn)身儀式和入團(tuán)儀式的性質(zhì)或者打賭、挑戰(zhàn)、斗爭(zhēng)的性質(zhì)”。從這里,我們發(fā)現(xiàn)赫伊津哈非常慣于在歷史現(xiàn)象里識(shí)別出和諧的因子,似乎他把這一點(diǎn)看作一個(gè)荷蘭學(xué)者的本分,因?yàn)楹椭C正是他所體驗(yàn)的荷蘭社會(huì)生活的主要特點(diǎn)。

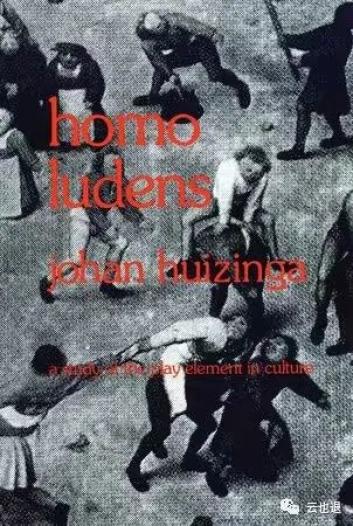

《游戲的人》

他總是避免在不同的時(shí)代、不同的文化之間進(jìn)行孰高孰低的評(píng)判,避免在“原始”和“文明”之間建立不恰當(dāng)?shù)膶?duì)比。在《游戲的人》里他說(shuō),人可以在事物中觀察到的兩項(xiàng)最高貴的特點(diǎn),一是節(jié)奏,二是和諧。一戰(zhàn)結(jié)束后,戰(zhàn)敗的德國(guó)爆發(fā)了此起彼伏的革命,奧匈帝國(guó)瓦解后的諸多中歐小民族之間沖突不斷,法國(guó)英國(guó)也深度卷入大國(guó)政治的博弈之中,而荷蘭一直保持中立,這種立場(chǎng)得到了赫伊津哈的贊美,他說(shuō),這個(gè)國(guó)家始終把重點(diǎn)放在“社會(huì)”上。荷蘭是和諧的化身,也是殘酷的戰(zhàn)爭(zhēng)的反面。

赫伊津哈人生最美好的年代也是在第一次世界大戰(zhàn)爆發(fā)那年中止的:他的愛(ài)妻瑪麗亞在1914年4月病逝,年僅38歲,他依然在寫(xiě)作的《中世紀(jì)的衰落》一書(shū)也因此而多了一些悲傷的意味,從第十一章“死亡的幻象”開(kāi)始,書(shū)中主要論及的年代離開(kāi)了他常常贊美的12世紀(jì),而進(jìn)入真正的“中世紀(jì)晚期”;他著力敘述人們宗教感受的增強(qiáng),人們對(duì)耶穌獻(xiàn)身的體會(huì)越發(fā)深入而趨向于悲慘的一面,以至于終日以“虔誠(chéng)之淚”洗面。“過(guò)多的死亡之影”籠罩著中世紀(jì),但也正是在這種寫(xiě)作狀態(tài)下,赫伊津哈朝著他引以為模范的前輩史家——著名的瑞士學(xué)者、一向以悲觀主義觀照文明史的雅各布·布克哈特——又靠近了很多。

他的第二次家庭悲劇是1920年長(zhǎng)子杜爾克的逝世,時(shí)間點(diǎn)恰與戰(zhàn)后歲月的開(kāi)始重合。之后的十幾年里,荷蘭雖然保持中立,但在紛亂的思潮、此起彼伏的經(jīng)濟(jì)—政治危機(jī)和群體性暴力中也不能完全置身事外。赫伊津哈的精神氣質(zhì)主要系于中世紀(jì),尤其是文藝繁榮的12世紀(jì),那是一個(gè)在他眼里充滿激情、講求忠誠(chéng)的時(shí)代,紳士永遠(yuǎn)想著為他人服務(wù),騎士們富有詩(shī)意的犧牲精神,同時(shí),在基督教信仰的主導(dǎo)下,人們以“日光底下無(wú)新事”的眼界來(lái)看待未來(lái),可是一戰(zhàn)后的世界卻相反,人的情感世界變得平淡、含混,而對(duì)未來(lái)的認(rèn)識(shí)卻是進(jìn)步主義的,相信新事物、先進(jìn)的事物層出不窮。于是,他的寫(xiě)作就成了對(duì)現(xiàn)代化的拒絕,他不無(wú)一廂情愿地試圖逆轉(zhuǎn)那不可逆轉(zhuǎn)的時(shí)代變化,并試圖挽留他眼里高貴的東西。

他認(rèn)為現(xiàn)代公民社會(huì)里的高級(jí)的東西,都是以中世紀(jì)以來(lái)的貴族生活形式為模板的。他終生的摯友,畫(huà)家揚(yáng)·維特就是這樣一個(gè)有貴族氣質(zhì)的人。維特擅長(zhǎng)肖像畫(huà),但他只接受給真人畫(huà)像的委托,而拒絕對(duì)著照片創(chuàng)作,他恪守這一原則,再高的價(jià)格也不能讓他動(dòng)搖。但是1922年,維特收到了一封信,一個(gè)14歲男孩,在信中請(qǐng)求他為他去世的哥哥畫(huà)一幅像,作為送給父親的五十歲生日禮物。

赫伊津哈(右)和荷蘭民族志學(xué)者鈕文胡伊斯,1917年

維特當(dāng)時(shí)就答應(yīng)了,很快畫(huà)好了畫(huà)。這位父親就是赫伊津哈,私下為他訂畫(huà)的是他的次子。當(dāng)赫伊津哈得知它出自維特之手,感動(dòng)之余也十分驚訝,因?yàn)榫S特決不會(huì)輕易打破自己的原則。他問(wèn)起維特,維特告訴他:我接受委托,不是因?yàn)槲覀兊年P(guān)系,而是因?yàn)檫@封信寫(xiě)得太真切了。

赫伊津哈在1937年娶了一位28歲的女子,在其陪伴下度過(guò)余生。他堅(jiān)持捍衛(wèi)的種種古老理念,在二戰(zhàn)時(shí)期風(fēng)雨飄搖的荷蘭很難看到了。人類(lèi)最大的優(yōu)點(diǎn)在于他們能游戲,在他看來(lái),就連“荷蘭”這個(gè)名字都是偶然游戲的產(chǎn)物,是給一塊邊緣并不明晰的土地取的名字。但這個(gè)名字卻在人們心目中,給這片土地注入了實(shí)質(zhì)。荷蘭的價(jià)值,它的存在的深度,就源于它的這一偶然發(fā)生。這個(gè)小小的國(guó)家就如同水滴,以它的精神漫游在世界的大海之中。

歡迎訪問(wèn)由我主持的

《作家酒館》at 看理想FM

本文系原創(chuàng)

首發(fā)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》

圖片來(lái)自網(wǎng)絡(luò)

往期回顧

看人 | 布魯諾·拉圖爾:我們已經(jīng),我們從未

看人 | 人,憂郁者——漢諾赫·列文和他的戲劇

紀(jì)念彼得·布魯克:世上的任何事都有改進(jìn)的余地

看人 | 讓-呂克·南希:一切都是接觸,包括新冠在內(nèi)

看人 | 雷佐·加布里亞澤:木偶背后的提線人

看人 | 達(dá)尼·卡拉萬(wàn):穿越邊界的景觀藝術(shù)家

看人 | 哈珀·李:為了安心的堅(jiān)持

看人 | 莫里斯·迪克斯坦:溫柔的象牙塔

看人 | 菲利普·雅各泰和他的三個(gè)貴人

看人 | 菲利普·雅各泰:保持懷疑與沉默

看人 | 你好,哥倫布:關(guān)于菲利普·羅思的一些思考

看人 | 作家約書(shū)亞·凱納茲:契訶夫式的精確、現(xiàn)實(shí)、殘酷

看人 | 露易絲·格呂克的方舟

看人 | 詞句從她口中唱出就成為寶石:紀(jì)念朱麗葉特·格雷柯

看人 | 大衛(wèi)·格雷伯:不切題的人

看人 | 拉姆·達(dá)斯:因“活在當(dāng)下”而成名的人

柔軟如刺:祭阿摩司·奧茲

阿摩司·奧茲,必要的哀矜

看人 | 伍迪·艾倫,最純種的猶太人

斯文·赫定今天153歲生日,他用人生詮釋了狗的天性

看人 | 他是世界名流,也是人群中一張永遠(yuǎn)木然的臉

看人 | 勒·柯布西耶:高等人才配住城市

看人 | 埃利·威塞爾與被打碎的童年

看人 | 尤瓦爾·赫拉利又來(lái)過(guò)一次中國(guó)了,你看清他的真面目了嗎?

看人 | 90歲的約翰·阿什貝利,仍是那個(gè)“臭烘烘的大人”

原標(biāo)題:《看人 | 約翰·赫伊津哈和他的水滴中的世界》

本文為澎湃號(hào)作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),不代表澎湃新聞的觀點(diǎn)或立場(chǎng),澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺(tái)。申請(qǐng)澎湃號(hào)請(qǐng)用電腦訪問(wèn)http://renzheng.thepaper.cn。

- 澎湃新聞微博

- 澎湃新聞公眾號(hào)

- 澎湃新聞抖音號(hào)

- IP SHANGHAI

- SIXTH TONE

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司