- +1

紀念|劉達臨:縱使知易行難,也要推廣性科學與性文明

12月17日,凌晨4時56分,著名性學專家、上海大學社會學院教授劉達臨,在上海市第六人民醫院因腦溢血搶救無效逝世,享年90歲。在過往媒體的報道中,劉達臨的名字往往和兩個名詞聯系在一起:“中國性學第一人”、“中華性文化博物館”。

年輕時的劉達臨 (本文圖片除注明來源,均來自網絡)

性文化博物館關張,“善后工作沒有說法”

1932年,“一·二八事變”。《淞滬停戰協定》簽訂后,劉達臨出生在上海一個工程師家庭,書香門第。高中時代,他就讀于“明理,做人,成才”的上海中學,并迎來上海解放。1949年9月,在新中國成立前夕,入燕京大學新聞系學習(后并入北京大學)。1950年,朝鮮戰爭爆發,劉達臨于次年投筆從戎,任中國人民志愿軍援朝作戰參謀。1955年,獲中尉軍銜。

軍旅生涯二十載后,劉達臨復員,在上海自動化儀表一廠工作。五十歲知天命之年,調任上海大學文學院《社會》雜志,歷任編輯、副主編,并從事社會學、婚姻家庭、心理學領域的研究教育工作。1988年,獲任上海性學研究中心主任,創辦《性教育》雜志。1992年,由他領銜編著的《中國當代性文化——中國兩萬例性文明調查報告》出版,名動一時,《時代》周刊稱之為“中國的金賽報告”。

2002年3月5日,劉達臨在上海大學文學院授課。圖片由上海大學社會學院提供

1994年時,劉達臨獲“赫希菲爾德國際性學大獎”,其后四次被選為亞洲性學聯合會副主席。1995年,先生在上海青浦縣徐涇鎮,創辦了他為之操勞半生、心系情牽,“譽滿天下,謗滿天下”的中國古代性文化博物館。

1999年,中國歷史上第一家性文化博物館,“中國古代性文化博物館”正式開張。前全國人大常委會副委員長費孝通先生,為該館題字:“中華性文化博物館——五千年來第一展”。然而,從大上海南京路到武定路,性文化博物館一路經歷了種種挫折與非難,甚至幾次面臨關張危機……其境其遇,不禁令人聯想到性學先驅張競生先生,1927年至1928年間,在上海開辦“美的書店”時的物議與遭際。

2004年4月,中國古代性文化博物館從上海遷至蘇州市吳江區同里鎮落戶,并于4月19日重張開幕,正式改名為“中華性文化博物館”,其后還獲頒過“性教育基地”。博物館室內展覽面積有3800平方米,室外園林面積有5200平方米。該博物館已于2015年關閉。

同里吳江區(現吳江市)中川路上的導引牌

2022年12月17日傍晚,性與性別學者專家,北京林業大學人文學院副教授方剛發文悼念,“一代大師,平易近人,真正著作等身,注定寫進中國性學史。特別是在古代性文化的文物收藏與研究方面,后人恐怕再難超越了。深切緬懷。”

性學家方剛發文悼念

中華性文化博物館位于同里古鎮一個比較僻靜的地方,門樓上寫著四個字伏羲女媧。

社會學家、性學家李銀河此次告訴筆者,“劉達臨先生一生可以說有兩大成就:首先就是他籌建創辦了性文化博物館,后來種種原因,遷到這兒、搬到那兒,顛沛流離。再一個,就是他在90年代初搞的《中國當代性文化——中國兩萬例性文明調查報告》。當時大家都是分散地搞研究,他這個調查規模是比較大的,也是比較早的。”

中華性學博物館:五千年來第一館

2022年12月19日,上海大學社會學院發布訃告,“根據劉達臨教授生前意愿和家屬意見,喪事從簡。”由訃告上公布的家屬電話,我馬上撥通了先生小女兒劉彤的電話,電話那頭劉女士告知自己不幸感染新冠,“父親有兩個女兒,我的大姐在國外回不來,我又病倒了。父親現在還躺在龍華殯儀館……”

劉彤介紹說,“中華性文化博物館關門后,父親的藏品已經分散在常州、武漢和海南三處分館收藏陳列。幾年前海南遭遇臺風,那家藏館受損嚴重。父親年老多病也無力支撐,后續善后的工作也沒有說法……”

“先生念茲在茲的性文化博物館,最是命運多舛”

“1990年代,我在上海大學工作的時候曾與劉達臨老師有過較多接觸。他說話柔聲細語,彬彬有禮。真可以說是謙謙君子,溫潤如玉。劉老師下半輩子最大的成就,除了筆耕不輟、著作等身,就是他籌建中華性文化博物館,以及積極向公眾推廣性文化、性科學與性文明。”作為劉達臨的生前同事,上海電影家協會副主席、上海戲劇學院教授石川在12月18日發文悼念。

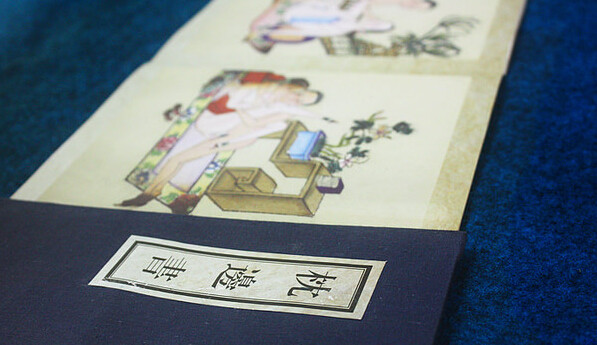

石川告訴我,“先生念茲在茲的性文化博物館,最是命運多舛。在周莊的時候,我們還經常走動,當時博物館是由他夫人胡宏霞一人打理。我每次去參觀,劉達臨老師都會親自講解。記得有一次他打開展柜,從里面拿出一把陰陽折扇,說那是古代紈绔子弟手里的玩物。這種折扇的巧妙之處在于,它可以朝兩面打開,正面打開,扇面就是花開富貴這一類常見的繪畫,如果反向打開,里面就藏著一幅鴛鴦戲水的春宮圖。當時真是讓我大開眼界!”

中華性文化博物館內展品 “褻履”

中華性文化博物館內展品枕邊書

“我覺得晚年劉達臨老師對性文化博物館真的是殫精竭慮。你知道嗎?盡管他身體很好,但我認識他那時候,他才剛剛退休,就有一點兒駝背,走路也是那種小碎步往前挪的。先生享壽90歲,我都覺得是個奇跡了。真的,性文化博物館就是他們夫婦二人在苦苦支撐,特別艱難。”

中華性文化博物館內展品磚雕

“記得我還從紐約著名的Nebel書店給劉教授帶回來一本古代印度的春宮圖譜,這本書進關時差點被收繳,還是我出示訪問學者的證明文件才得以釋放。后來劉達臨老師把這本書也放在了他的博物館里。我覺得特別遺憾的是,像性文化博物館這么獨特、稀有的文化資源,實在是應該投入點經費把它留在學校。試想一下,如果那時就作為上海大學的校屬專題博物館進行建設,到現在三十年時間,絕對是全國乃至全世界獨一無二的文化遺產!”石川說。

一位上海當地的女性友人近日告訴筆者,“上世紀90年代,我上中學的時候,只能周末晚上看電視。突然有天晚上,很晚了,調到上海教育臺,正在播放劉達臨的講座。他講話慢悠悠的,在電視上介紹他的收藏。”

筆者畢業于上海大學,入校時劉達臨已經退休。劉達臨曾到記者家鄉鄭州講學辦展,親見過一面,在臺下聆聽講座并提問。先生西裝革履,儀態端莊,風度翩翩,襯衣領口系得認認真真,一條暗紅色領帶隨著他的擘畫指點,在胸前微微搖曳。

筆者更在日后網絡上一直關注先生,面對不少不明事理、沒有修養的網民的非難——曾見過一則網絡留言:“劉達臨?還達令呢,一聽名字就是個老不正經,辦性博物館?”

面對這樣不求甚解,腹黑不堪的責難與謾罵,劉達臨向來泰然處之,默默承受。記得那次在鄭州的講座中,先生自我介紹,自己的學術之路起于上海大學,“我一邊教學,主要從事社會學研究,主攻方向是婚姻家庭。1983年,在上海一家民政局調研的時候,發現離婚率持續升高,通過組織課題組對離婚對象進行走訪,發現夫妻性生活不和諧占了較大比例。”

先生特為點出,后來自己負責刊物《社會》的編輯工作,收到很多讀者來信,涉及到青少年性早熟,婚外情,性犯罪等。“慢慢地就覺得性問題是一個被忽略的重要課題。可在當時,性學科是一個全新的領域。因為中國的性學科在1952年的時候被取消掉了,等我著手開始研究,中間的斷層已經有30余年。”

斷之再續,談何容易?就在劉達臨開始著手研究性科學當年,“清除精神污染運動”在全國轟轟烈烈地展開。一時間談性色變,余風所及,即便身在象牙塔書齋之中端坐,亦無法獨善其身。先生回憶說,選定性科學這個課題之后,便開始有意識地寫一些稿子,并開始出書。“當時很多身邊的人都好心勸阻我,甚至連我自己的愛人也無法理解,覺得發表與性有關的文章,同事們人前背后戳戳點點,你不難為情嗎?所以我早期不少文章,發表都是用自己的筆名。”

就是在這樣的情形下,僅1986年一年,劉達臨就出版了10本書。而在百度百科所集所列的著述,就有:《性社會學》《中國當代性文化:中國兩萬例性文明調查報告》《中國古代性文化》《世界古代性文化》《世界當代性文化》《浮世與春夢:中國與日本的性文化比較》《愛經與秘戲:中國與印度的性文化探秘》《云雨陰陽:中國性文化象征》《中國同性戀研究》《世界性博物館巡禮》《性學十三講》《性文化七十七夜談》《歷史的大隱私:中華性文化二十講》《大男女》《一個性學家的日記》《我的性學之路》《我與性文化》《劉達臨談性文明》等二十余種。

其中,《劉達臨談性文明》(2017年,東方出版社)是先生畢生的理論總結。書中,他言辭懇切地分辨“性文化”,更大聲疾呼“性文明”。

“文化既然是人們對周圍事物的認識和改造,那就一定包括正面與負面、正確與錯誤兩個方面,不能說只有正確的認識與行為才是文化。譬如古人崇拜性、提倡女子‘從一而終’也是一種文化(或曰文化發展過程)……我們研究文化,對其中正面與負面的內容都要研究,比較它們、鑒別它們,才能找出正確的發展方向。

“‘文明’一詞和‘文化’就不同了,文明的內容都是正面的,那是人類文化的精華,把這些精華集中起來作為人類進步、世界發展的方向。把‘文化’和‘文明’這兩個詞加以明確區分是很重要的,對于文化,要兼收并蓄,不論是東方的還是西方的、古代的還是現代的、正確的還是錯誤的,都要研究,以其中的精華建立現代文明,并了解與摒棄各種文化中的糟粕,不要重蹈覆轍。”

斯言猶在,先生慢走……

劉達臨與他的中國古代性文化藏品——歡喜佛

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司