- +1

對話劉恕,探尋錢學森沙產業理念 | 第一篇:初識沙產業(1989-1993)

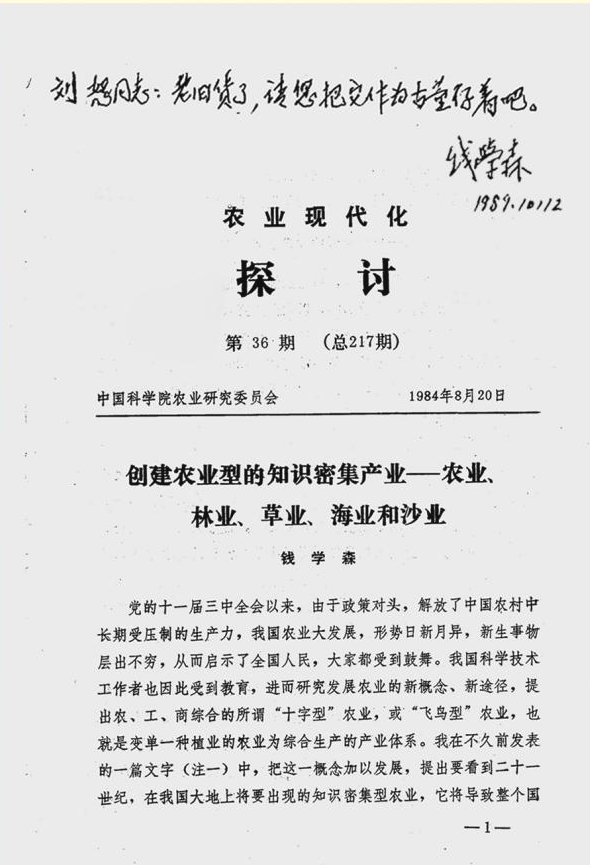

“劉恕同志:老舊貨了,請您把它作為古董保存吧!”

——錢學森.1985.10

超鏈接:《一個偉大預言的現實見證:對話劉恕,探尋錢學森沙產業理念》前言

王靜、王曉瓊(以下簡稱“王”):2022年12月11日是錢學森先生誕辰111周年。緬懷是重溫教導,回憶是鞭策激勵,我們選擇今天起與您對話,共同探尋錢學森的沙產業理念。重溫教導,鞭策激勵我們前行。

1984年5月,在中國農業科學院召開的第二屆學術委員會會議上,錢學森先生應邀以《創建農業型的知識密集產業農業、林業、草業、海業和沙業》為題,論述了創建知識密集型農業的科學構想。(講話發表在1984年8月20日中國科學院農業研究委員會出版的《農業現代化探討》第36期上)。錢學森先生指出,“農業型的產業是指以太陽為直接能源,靠地面上植物的光合作用來進行產品生產的體系”。沙產業(Deserticulture),這個嶄新的產業名稱與農業、林業、草業、海業并列為農業型的知識密集產業類型。您從事沙漠及沙漠化防治研究工作多年,在當時對錢學森先生提出的沙產業是否已有了解和認識?

中國科協在友誼賓館辦公

劉恕(以下簡稱“劉”):不,我很愧疚!對錢學森先生提出沙產業,我在我從事沙漠及沙漠化防治研究工作當時,并沒有更多的了解和認識。

王:是在什么契機下,您開始接觸學習沙產業這個新的產業名詞?

劉:是工作給予了我機緣,使我有幸開始接觸學習錢老倡導的沙產業。1989年5月,我從甘肅調入北京,到錢學森先生時任主席的中國科學技術協會(以下簡稱“科協”)工作。10月12日,科協常委會通知我作為書記處書記后,向錢學森主席報道。能夠見到令人景仰、功勛卓著的錢學森先生,心中既忐忑,又興奮。當時的見面情景,清晰如昨。錢老平和地談起我的新工作任務,問起我在蘇聯學習的專業和研究,以及在甘肅工作情況。錢老和藹態度,平易近人的風度,問及的又是自己的專業本行,我情不自禁地夸夸談起我國沙漠研究領域在“流沙固定”,“鐵路防沙”,“沙漠化防治”取得的成就,也談到我在甘肅工作見到的農村貧困,有待發展的狀況。接著錢老提起在陽光充沛的干旱沙漠發展農業型知識密集沙產業的問題。這是我從錢老那里第一次聽到沙產業的這個新概念。但是,由于自已對這一概念的懵懂與無知,對錢老的問話也只能是答非所問。最后錢老平靜地結束了問話。這是令我銘記于心的尷尬回憶,也是我接觸沙產業這個新概念的開端。

王:當您在與錢學森先生談話一周后,收到了錢學森先生寫著,“劉恕同志:老舊貨了,請您把它作為古董保存吧!”的文章時有什么感受?

劉:這是與錢老談話的一周之后,由錢老秘書轉給我的,是錢老寫于1984年5月和1984年12月的兩篇文章:《創建農業型知識密集產業——農業、林業、草業、海業和沙業》及《第六次產業革命和農業科學技術》,上面有錢老親筆所寫:“劉恕同志:老舊貨了,請您把它作為古董保存吧!”

作為令人尊敬景仰的“科技泰斗”,錢老為什么會將蘊含著自己學術思想的新著帶詼諧意味的自稱為“舊貨”“古董”?我覺得這是錢老的對上次談話我的問非所答的委婉批評和指導,當時第一感覺是慚愧且無地自容。但是讀到錢老在《創建農業型知識密集產業——農業、林業、草業、海業和沙業》文中,對沙產業的闡述是:① 從科學視角出發,具有充沛陽光資源的沙漠,可以發展為農業型產業的空間;②當前廣袤沙漠陽光資源潛力遠未被開發利用;③沙產業研究還是空白,但沙產業發展指日可待。我開始領悟,這段帶有詼諧的贈語,是批評,但更多地是激勵和鞭策,是錢老對晚輩學子寄予的厚望!

錢學森先生《創建農業型知識密集產業——農業、林業、草業、海業和沙業》及《第六次產業革命和農業科學技術》兩篇創新的論說,是他在金色晚年重要的學術關注方向,是他在自已“卷帙浩繁的思想寶庫”中,留給我們的一份豐厚知識財富。也是從那一刻我自己下決心不辜負錢老的厚望,開始認真地學習和領悟沙產業。

王:看來您是在錢學森先生教育、引領下邁上學習他倡導的沙產業之路。

劉:是的!1991年10月28日上午,在錢老的辦公室,有一次關于“重視地理學科建設和學風問題以及科技人員學習馬克思主義哲學的重要性”的談話。錢老叮囑我,科協的學會工作要從這幾方面開始。在這次會面中,錢老再次提到了沙產業。此次錢老特別談到了他自己形成沙產業概念的過程。錢老說,他在酒泉基地,看到部隊挖甘草,想到既然在干旱的沙漠中有天然生成的植物,就是有可以能形成另外一種種植業,進而形成了一個這方面的概念。就是說,以太陽能為動力,通過光合作用的農業型產業,可以在干旱荒漠地區形成。只是現在的農業技術太落后,使得一些農業型產業沒能得到發展。只要科學技術發展了,綜合利用的可能性就會大大地提高,尤其海產業、沙產業。錢老以其科學的思維,由點及面,洞悉全局,也指明了沙產業需要新技術支撐下才得到發展。

王:這真正了不起,偉大的科學家在日常中發現、思考,并進行深入的科學的研究,誕生新的科學發現。錢老從挖甘草這個在常人看來極為平常的事件中,洞察到沙漠戈壁地區有充沛陽光優勢,誕生了他的沙產業新理念。

劉:錢老談及這個細節,對我也有觸動。干旱、高溫、地表不穩定等因素限制,荒漠天然生態系統脆弱,凈初始生產力低下。發展農業型知識密集的沙產業,能把地球表層萬象之源的太陽能量,最大限度地采收下來,所以必須要 “走出傳統”,突破原有的專業知識體系框架,去接受嶄新的理念。

短短的一個月內,錢老的兩次談活,又收到他的激勵的贈文,是錢老的教誨和引領,使我有了摒棄原有的知識體系框架去學習、領悟沙產業,探索前行的信心和勇氣。古人說:“致知之途有二:曰學,曰思。學則不恃己之聰明, 而一唯先覺之是效;思則不循古人之陳跡,而任吾警悟之靈”(王夫之《四訓書義》),要在擁有一定知識儲備之后再進行獨立思考,在知其然之后,還要探索其所以然。如果說,過去從事防沙固沙的工作,是被動抵御并試圖消解荒漠化給人們生產生活帶來的危害。錢老的指導,則讓我得以窺見干旱荒漠的未來另一種發展可能。這是一個先破后立的過程,也值得付諸畢生精力。從這方面來講,我又是何其幸運!

王:看來,您從那時候起便開始邁上學習和理解沙產業理念之路。我們知道,突破原有的專業知識體系框架,去接受嶄新的理念是有過程的。您是否如此?

劉:是的,但我的轉換過程比較快!原因有二。其一,是錢學森先生人格的感召魅力。錢老作為“思想先驅,科技泰斗”無私奉獻的戰略科學家,始終以其非凡的睿智,關注國家的未來。我深信他的精深見解的真理性;其二,是通過追憶和對比,從中體驗到沙產業理念的導向作用和現實意義。我自參加1977年內羅畢聯合國沙漠化會議后,加深了對沙漠和沙漠化研究的責任感和使命感。會議之后,也有機會先后與國際上沙漠研究領域知名學者,如巴巴耶夫、柯夫達、羅贊諾夫、薩特等不拘泥地交談求教。這些學者不僅學術專長,還有寶貴的閱歷和經驗,通過交談,我了解到他們大都對沙漠和沙漠化問題不再樂觀。內羅畢沙漠化大會確定的“行動計劃”和“行動目標”,也在實踐中被證明,收效甚微或不見收效。接下來要“怎么辦”,成為這些一生獻身沙漠事業的學者們魂牽夢縈的難題。

1986年9月,我參加在曼谷舉行的亞太經社會舉辦的 “沙漠化控制研究訓練中心區域網政府間會議”,幾乎世界上有實力的研究機構,印度中央旱區研究所、埃及沙漠研究所、蘇丹喀士穆大學環境研究所、匈牙利科學院土壤研究所、敘利亞國際干旱地區農業研究中心、美國亞利桑那大學干旱地區研究中心、非洲國際牲畜研究中心、薩赫勒研究所等都派人參加了討論。曼谷會議上除各自介紹本國的荒漠化狀況外,在認識領域也逐漸形成共識,如認為造成社會災難的荒漠化和干旱等與不良的氣候條件、脆弱的自然地理環境相關,但荒漠化,不只是自然過程,更是社會經濟發展的后果;荒漠化發生最受影響的是貧困人群;荒漠化問題的解決,需要有新思維、探尋新的對策。

1994年2月,在阿拉木圖的一次國際討論會上,主持蘇聯沙漠研究所30多年的著名沙漠專家巴巴耶夫院士直白講出:“遺憾的是,當代的生產方針,包括原理、技術和工藝,不能保證荒漠區土地開發的質量和效益,不管是為了在這種條件下解決人類生活問題,還是為了維護自然環境”。

在這一系列會議的參與與學習中,我也在不斷的對比思考,并深深感受到,錢老耳提面命的教導的“創建農業型知識密集沙產業”,不正是為受水分制約、陸地生態系統的凈初級生產量最為低下,土地利用受極大限制的干旱荒漠地區所提出的真知灼見;也正是為保證“荒漠區土地開發的質量和效益”和“解決和在這種條件下人類生活問題”,應運而生的新思維、新的對策嘛!這些認識上的提高,是我轉變的動力。

王:您的認識轉變,意味著您有責任推進對沙產業理念的傳播。1990年5月3日,錢老曾寫信給您,提出要您“宣傳沙產業在我國社會主義建設中的重要性,并討論我國沙產業的規劃。”1991年3月在北京香山召開的沙產業學術研討會是您為此而組織召開的吧!

劉:不。1991年3月召開的香山會議是按錢學森主席指示,我們安排委托中國林學會召開的一次學術研討會。這次會議匯集了我國農林、自然科學以及工程和社會科學諸多領域的沙漠學科知名學者專家55人,錢老親自出席會議并作長篇講話。這次研討會是對沙產業理念討論的開篇會議。錢老在會上首先講到,“今天,在這里召開的沙產業的學術會議,在中國是第一次,在世界上也是第一次”;接著他闡述了自己的農業型知識密集沙產業理念形成的過程、沙產業的內涵以及他認為:當全部農業型知識密集產業農、林、草、海、沙五項通過全部科學技術系統、綜合利用都實現了,將又是一次產業革命,它的出現可能在21世紀等重要科學見地,希望與會學者專家討論。錢老在講話的最后說到:“沙產業是在已經有基礎的防沙、治沙、固沙事業開拓出去!”鼓勵大家創新,敢做世界上沙產業發展的帶頭者。也是在這個會上,錢老留下“在與農耕地面積、接受太陽能相當的干旱荒漠戈壁,如果運用全部現代技術,包括物理、化學、生物這樣的基礎科學,能不能每年也提供出幾千億元的產值?”這個問題,并被人稱為又一個“ 錢學森之問 ”。時至今日,這個“ 錢學森之問 ”還在等待著人們的回答。

錢學森先生有關沙產業的論述,引起了與會長期從事干旱區研究者以及工作、生活在西部干旱區的學者專家極大的興趣,他們從各自不同專業的角度,暢所欲言地解說“沙產業”。由于沙產業是個新穎而又陌生的產業名稱,當時大家對沙產業概念存有認識上的差異和不同的理解。錢老安排我在會上,從個人領悟出發,作了題為“促進沙產業建立和發展”的發言。發言中我講到了對沙產業內涵和范圍的理解;對沙產業為我國沙漠土地整治提出策略思想的認知,以及通過實踐檢驗完善理念認識的重要性,并借機表示科協將作好服務,將會議討論的成果建議,報送有關部門。

王:我們聽說,您曾因為這次會議上報給領導部門的總結,受到錢老批評。

劉:是,香山會議后,對會議上的講話和論文集的編排,我們采取了有文必錄的折衷辦法,保全與會者的原意。當論文集的編排和會議總結報送錢老處后,1991年6月13日,錢學森寫信給我,明確指出“沙產業研討會上的上送材料,感到同志們的心是好的,但脫離實際,‘書生氣’!”, “沙產業擴大到石油、礦產是整個國民經濟了……理論上這樣的沙產業已不是農業型產業。”要求我們向與會者多“做點說服工作”。

沙產業是錢老經過深思為干旱荒漠地區發展的科學預見,具有一定的定義概念、范疇和目標,這個范疇和目標是不應動搖的。我們應以嚴肅認真的態度對待。有文必錄的折衷,不是科學求實的學風。

我們聽從錢老的指教,作了認真改正,完成了《沙產業專輯》(1991年11月由中國科學技術出版社出版)和上報材料。1991年香山會議也成為沙產業理論研討的開篇。錢老這次和風細雨但內涵深刻的批評和對科學認真嚴謹的態度,作為科學工作者,我對此始終銘記于心!

王:看來,1991年的沙產業學術活動十分活躍,對您來說也是學術收獲頗豐的一年。在1991的歲末,12月21日,錢老仍然有信給您。在這封信中,錢老提出,發展沙產業強調“要遵重地理學規律”,這是為什么?

劉:1991歲末之信是封很重要的信。錢老信中叮囑,發展沙產業“要尊重地理學規律”。誠如前述,錢老對農業型知識密集產業,是按產業活動分布地域和由其引起的生產活動的獨特性作分類的。沙產業分布地域用“干旱不毛之地”作了概括,勾畫出沙產業生產活動區的自然特征及由其引起的生產活動的獨特性。

“干旱的不毛之地”,雖并非嚴格的自然地理地帶性界定,但是錢老以其非凡的洞察力,在這封1991歲末之信中寫道,發展沙產業,“從地理歷史學開始,在過去不是沙漠地區采取人為措施……;對千百年前就是沙漠戈壁,對它只能就實際情況開發沙產業,不要輕舉妄動!”他所說沙產業生產活動地域是以 “過去不是沙漠”的沙漠區為主,而對本身一直都是廣袤沙漠戈壁的,則要視條件而為。“過去不是沙漠”的沙漠區就是“沙漠化土地”,我們也稱為沙地,如科爾沁沙地,毛烏素沙地;“千百年前就是沙漠戈壁”是地質時期形成的沙漠,如巴丹吉林、庫布其以及塔克拉瑪干沙漠。顯然,所說, “干旱不毛之地”,包括著干草原、荒漠草原和荒漠三個自然帶。這些自然帶生態平衡脆弱,錢老叮囑“要尊重地理學規律”,就是要在尊重自然,順應自然,保護自然的自然觀高度,“不能輕舉妄動”,警示人不能為所欲為;收獲生態效益和經濟效益共嬴,才是開發沙產業的方針和具體實施的思路。

這封歲末之信對我而言,是繼“老舊貨”留言之外,尤為重要的一封信。如果說,在錢老曾耳提面命的教育下,我跨出原有的專業知識體系框架,開始理解嶄新的理念以及它的價值;那這封信中,他的告誡則是直擊到當時我頭腦中固有的“人定勝天”的自然觀層面。我在中學時代,很崇拜蘇聯大農藝師米丘林,他讓鮮美的水果生長在冰天雪地的西伯利亞,他的一句名言“不要等待自然恩賜,要向自然索取”成為我的理想。到蘇聯學習,我自選了與其相關的專業。當時正值蘇聯在進行“斯大林改造大自然規劃”,開荒擴大耕地,修建卡拉庫姆大運河等大型改造自然工程,耳濡目染,在潛移默化中形成了“人定勝天,改造自然”的自然觀。“不能輕舉妄動!”錢老一聲嚴肅的告誡,令我倏然清醒。與自然界打交道,必須樹立起,尊重自然,順應自然,保護自然的自然觀;作為與沙漠打交道的工作者 ,“對人與自然關系的認識是最緊迫的必須跨越哲學問題”。這是一封對我有特殊意義的書信。你們說得很對,1991年確是我“收獲頗豐”之年!

除此之外,錢老在1991歲末的信中還指出,“沙產業是21世紀才能開花結果的,那時候還要用生物技術這一剛露頭的技術革命成果。對沙產業我們現在只是做初步探索工作。包括從地理科學明確范圍…引入生物技術、作些試驗。”這是在為發展沙產業,明確工作步驟和方向。方向、步驟雖明確,但如何去做?我還有些迷茫。隔年,又是金秋十月,收到錢老連續兩封來信,在10月10日信中錢老寫道,“以色列在那么干旱的一點點土地上,養活那么多人。我想我國的沙產業工作者要注意學其所長”;在27日的信中錢老寫道,“裕釗同志提出的高技術沙產業是前途無量的”。信中這句話,針對的是田裕釗在香山會議上的一篇論文中提出的一個觀點:提高太陽能轉化效率的高技術可從提高光合作用主體效率出發引入生物技術的微藻生產作起。為落實錢老指示,同年12月6日至16日,我們組團訪問了以色列,就以色列沙漠農業進行了考察。微藻生產也搜集世界各國微藻產業發展的現狀和經驗,在室內進行了人工養殖實驗的基礎上, 1993年6月在甘肅建成了玻璃管道總長390米的微藻中試生產車間,正常運轉一年后證明,管道封閉式生產具有高光合作用效率,申請了國家專利。因此,十月的這兩封來信可謂發展沙產業可以怎么做的指路明燈:① 結合實際“學人所長”,利用現代化的手段,對光合作用要素實行系統地、有效地調控。以人工設施改善植物光合作用的環境條件增加光合作用效率;② 從提高光合作用主體的效率出發,微型藻類具有利用無機形式的碳和碳水化合物通過光合作用合成高品質蛋白的能力,光作用效率極高的微型藻類作光合作用主體。

王:聽了您的介紹,相信很多人和會我們一樣,羨慕您有這樣機會聆聽到錢學森先生睿智的教導,在沙產業方面,您可謂錢老“親傳弟子”,在這方面,您有什么體會?

1991年看望錢老

劉:說起對錢老育人的體會,首先要說錢老“做人的楷模”的影響對我們品格的滋潤養成。他告誡我們,做事、做人都要有明確政治方向,引導我們要把自己工作融入對家國的偉大的情懷之中。1993年錢學森先生在給中國地理學會瞿寧淑秘書長談地理學科建設時寫道,“中國西部建設搞好了,為這些國家樹立了楷模,必然增強了社會主義、共產主義的精神力量。共產主義的世界大同會由亞洲開始!”他以自己的科學精神,教育我們科學品格的養成。 作為當代的偉大科學家,錢老堅持現代科學技術活動是集體活動,不要突出他個人的作用。當有人醞釀出錢老論文專集時,錢老跟我講,“我是從來不同意出版我論文專集的。這是因為現代科學技術活動總是集體活動,決不是個人獨辦得了的。”錢老以他的行為影響人,感召人,以養成科學問題的討論上要有“平權的爭論”、“寬容的激勵”和“實踐的考驗”的科學精神。堅持愛國主義、堅持科學精神、堅持集體觀念是做出杰出科學貢獻的錢老博大胸懷的精神體現,也是留給科學工作者寶貴的精神財富。

工作機遇給了我聆聽錢學森先生教育的良機,但我深知錢老耳提面命,苦口婆心地耐心地指教,不僅僅是給我個人學習的良機,還在于他希望通過學術共同體的工作,傳播他新科學理念、觀點和方向,動員起從事干旱區研究者以及工作、生活在西部干旱區的群眾和干部共同推進沙產業發展。這也是個任重道遠、責無旁貸的使命。

王:我們在讀上海交大錢學森圖書館《錢學森精神讀本》時,解放軍原總后勤部政委張文臺上將曾指出,“錢學森是思想的先驅,科技的泰斗,育人的導師,做人的楷模”,加之與您的這段對話,更使我們感受到錢學森先生“育人導師”的高尚品格。按您的體會,初識錢老的沙產業需要有思想準備嗎?

劉:我想,可以從我初識錢老的沙產業的思想收獲的幾點體會來談,也可算作是初識沙產業所要有的思想準備。其一是,樹立辨證思維。以辨證思維認識沙漠的自然地理特征。沙漠戈壁作為特殊的地理單元,干旱少水,風大沙多,天然植被光合作用固定轉化太陽能的效率低下。據研究,1972年科羅拉多波尼干草原上,太陽能被植物吸收利用的約為0.3%;美國新墨西哥州的荒漠植被,利用率為0.10%到0.03%。世界上最大最好的荒漠梭梭草場(卡拉庫姆、克孜爾庫姆沙漠)10公頃荒漠草場養活1只羊。但是,沙漠地區是一個陽光至為充沛的地帶;沙漠荒涼,天然生態系雖然低產,但卻醞藏著巨大的能量源和誘人的植物性生產潛力。干旱少雨,陽光明媚,烈日炎炎,存在巨大的太陽能源,天賦了高產之源。從辨證思維認識到沙漠是一種資源。錢老在他《創建農業型的知識密集產業農業、林業、草業、海業和沙業》中明確提出,“太陽是強大的能源,我國每畝地上每年接受的陽光能量相當于114—190噸標準煤”,農業型產業具有“得天獨厚的優勢”。農業型產業實質是利用植物的光合作用,制造碳水化合物、蛋白質、色素等生命活動營養素的過程。以辯證唯物主義觀點認識沙漠,深刻分析它的農業氣象資源、土地資源的特征,會認識到沙區不僅僅具有發展農業生產的制約因素,也具備獨特的自然優勢。充足的太陽能源、較長的光照期、晝夜明顯的溫差以及獨特的沙土物理特性能使干沙層下面蓄存水分等都是在一定條件下,轉化為極有價值的發展農業型產業的物質條件。沙產業理論的這一謀略定勢,正原于錢學森光生以辯證的思維認識沙漠。

其二, 樹立創新的思維。錢老一生是充滿創新的一生,是勇于創新的典范。1982年,71歲的錢老曾對凃元季同志談,“……我本人的興趣是在學術研究,就是思想的創新,科學的創新。”在1991年3月,在北京香山召開的沙產業學術研討會上,錢老講,“這樣的沙產業研討會在中國是第一次,在世界也可能是第一次。” “我要利用這個機會祝愿我們的沙產業研討會成為我國沙產業開端。從己有基礎的防沙、治沙、固沙事業開拓出去,……這樣我想在21世紀,我們將在社會主義中國建立發展沙產業,……我們中國人是有能力,有智慧的。我們開會的香山飯店這個設計得了國際獎,設計師貝聿銘是中國人,沙產業咱們中國人能不能帶個頭呀,我看一定會成功的!” 錢老就是這樣的,以一篇充滿創新的意識、勇氣和信心的講話,激勵與會者。沙產業發展要有敢于創新的勇氣和信心。“從己有基礎的防沙、治沙固沙事業開拓出去!”沙產業是嶄新的跨世紀的戰略構想。完成戰略目標,要有保證的新舉措、新手段和新方法,所以從傳統(常規)綠洲農業技術開拓出去!

其三,有深沉的家國情懷。錢學森先生以其堅定信念和不竭熱忱教育引導大家認識沙產業,不僅僅源于他在馬克思主義哲學指導下的嚴謹的理性分析,更出于他對國家發展和人民生活的關心和對人民的愛。他在給李振聲院士的一封信中真摯寫到:“我總記得前王任重全國政協副主席講的一句話:共產黨員,不能只想五年、十五年,要考慮五十年、一百年!要有遠見。我想對我國農業,不能就為15億人口,要想想中國人口到了20億、30億怎么辦。”

樹立辨證思維和創新意識,有深沉的家國情懷,是我在初識錢老的沙產業過程的思想收獲。我想,這也可以作為我們從一個戰略層面的偉大預見視角,來初識沙產業的思想準備吧!

王:我們查閱到在1993年2月17日《人民日報》刊登了錢學森先生關于沙產業問題寫給您的書信,并加有按語:“征得錢學森同志同意,我們將他致中國科協書記處書記、沙漠治理專家劉恕信件中關于建立沙產業的論述,摘要發表在這里,以期讀者對沙漠治理和開發利用問題的關注。”

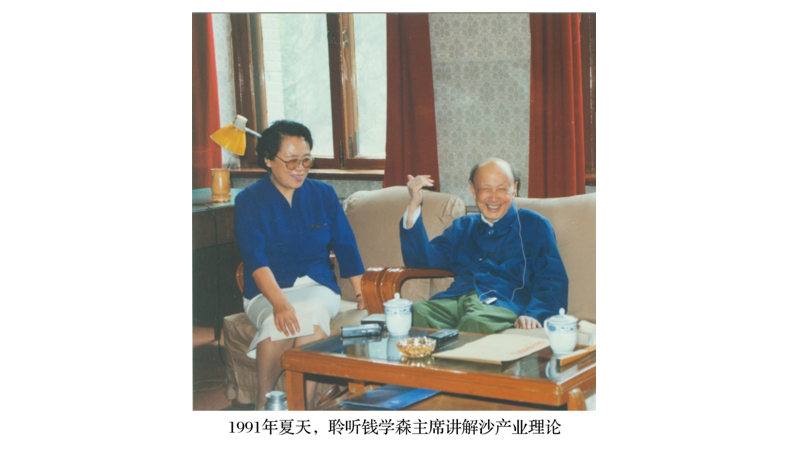

在錢老家中劉恕先生接受了印尼華僑的30萬港元捐款

劉:1993年新春始,兩位關心沙漠的記者謝聯輝、李青松與我有一次訪談。訪談中,我們取得如下共識:通常人們看待沙漠是把它與災害聯系在一起的, “因害設防”以防御為主,也成為人們熟悉的治沙策略。錢學森先生深刻分析沙區的自然特征,既有發展農業型產業的制約要素,又有獨持的優勢,關鍵是如何利用獨特的優勢和克服其制約發展的劣勢。錢老的沙產業概念,為學界更換了一種思維,對認識沙漠、正確理解人類與自然的關系提供思路。訪談之后,兩位記者征得錢老同意后,將錢老關于建立沙產業的論述的給我信,摘要發表在《人民日報》。接著,在2日24日,兩位記者又以“用另一種思維認識沙漠”為題,將訪談發表在《人民日報》。借1993的春風,錢老提倡的沙產業,開始引起了社會的關注。一位印度尼西亞愛國華僑,通過新華社澳門分社人士,特捐贈30萬港元,表示對錢老沙產業的支持。1993年11月8日,錢老將這筆捐款轉交給我,并書函我及我的秘書朱雪芬,囑托辦好此事。這就是中國生物多樣性保護與綠色發展基金會沙產業專項基金的初始。自此,沙產業專項基金開始為推進沙產業發展開展工作。這位捐款的愛國華僑沒有留下姓名,借此機會,我們也向他表示敬意和感謝!

錢老在自己的辦公室中把贈款轉交給了劉恕、董志勇、朱雪芬等同志

王:應該向這位熱心的同胞敬禮!看來我們將1989-1993作為初識沙產業的階段,不僅標志著錢老引領、培育大家從更換另一種思維正確認識沙漠,并開始認識沙產業,也折射出沙產業理念影響正從沙漠研究學者到社會層面,開始擴大。

整理/Cherry 審/Tammy 編/angel

注:更多內容未完待續,《對話劉恕,探尋錢學森沙產業理念:初識沙產業》第二篇:認知沙產業將于近期陸續推出,敬請讀者期待。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司