- +1

曾因征服年輕人而擁有全世界,這個時代的“甲殼蟲”又是什么

《滾石》雜志將一九八O年代定義為“JUNK AGE”。村上春樹在他的隨筆《碎片,令人懷念的1980年代》里寫道,“若將《滾石》雜志所說的做個歸納, 就是從五十年代到七十年代,生活的風格已經大致如數呈現,之后的時間不過是在不斷地回收再利用罷了”。

與上個世紀八、九十年代相比,六十年代想必是很多人記憶中的黃金年代,經歷過的人很難再對之后的生活抱有更多的期待。對于任何一個生命跨度足夠長的品牌來說,情況也大致如此,六十年代或許是永恒的回憶,也是為數不多的值得紀念的高光時刻。

1956年9月26日,聯邦德國沃爾夫斯堡,工廠里生產大眾甲殼蟲生產線。

毫不夸張地說,甲殼蟲的六十年代便是如此,因為它征服了全世界。倒不是說甲殼蟲受到世界各個角落的歡迎。只是,按六十年代的標準來看,想擁有全世界,那就去征服年輕人。

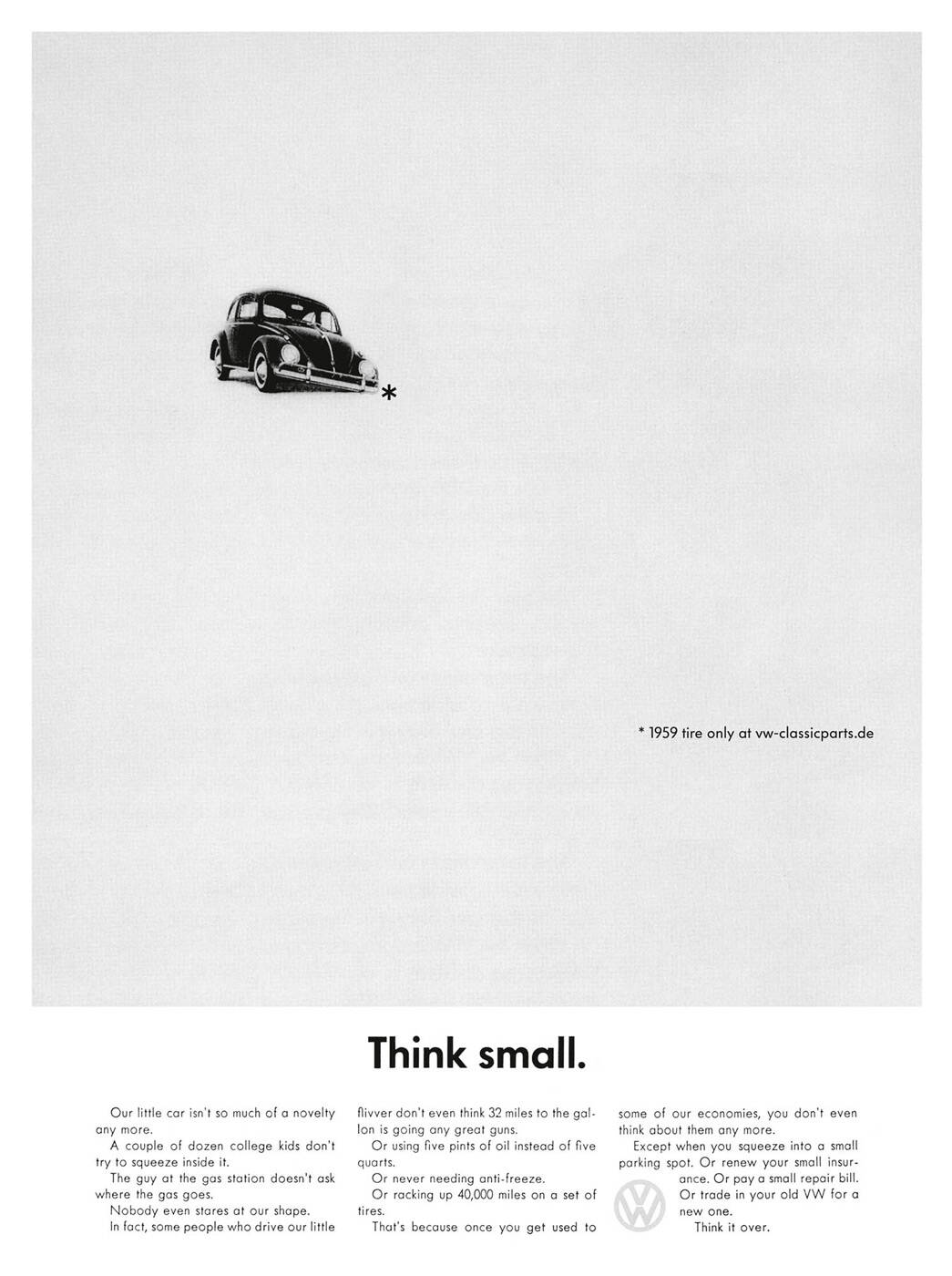

這歸功于一家叫DDB的廣告公司和它為甲殼蟲制作的堪稱二十世紀最偉大的廣告“think small”(想想小的好處)。很多人為了看一眼這則甲殼蟲的小廣告特地去買了Life雜志回家看,斯巴達式的黑白印刷風在數十頁的彩頁中間尤為醒目,簡陋其實是更恰當的形容,因為廣告采用的字體是最最簡單的無襯線字體,品牌Logo也不怎么顯眼,縮在角落的甲殼蟲圖片更是毫無存在感可言。

但正是憑借這則預算不足的廣告,甲殼蟲獲得了超高的人氣,瞬間讓底特律三巨頭擲重金打造的廣告黯淡無光,被逼瘋的甲方富爸爸們只想要下一個年輕人想看的“甲殼蟲廣告”。

無論怎么看,當時的甲殼蟲和DDB都處于絕對的劣勢。

與美國奉行的豪華大型車文化相比,大眾汽車的甲殼蟲又小又丑,而與曼哈頓麥迪遜大道上那些名利雙收的大廣告公司相比,DDB籍籍無名。但了不起的是,甲殼蟲和DDB卻給了二十歲一代最廣闊的想象力,他們用一種更為睿智幽默的方式反抗“大即是一切”的主流消費價值觀。

因為甲殼蟲,人們重新開始思考被遺忘許久又近在咫尺的那些真理。

“改變是為了更好,而不是為了看起來不過時”。

“討論美丑是膚淺的,取決于我們從什么角度去看它”。

……

美國心理學之父威廉·詹姆斯曾經發表過這樣的看法,他說“真正的天才是以非慣常的方式看待事物的能力,它是一個人能夠給予另一個人的最大禮物,也是自由的本質——因為在以不同的方式看待事物并分享這種新觀點時,人們為自信和愛打開了更多的交流空間”。

早就受夠了千篇一律的年輕人從甲殼蟲的廣告中重新呼吸到了自由的空氣。于是,他們自然而然地做出了不同于父輩的選擇,選擇了與甲殼蟲為伍。

當然,不要忘了對年輕人更有殺傷力的其實是甲殼蟲的性價比,買一輛二手車的錢可以直接買到一輛全新的甲殼蟲,而且獲得甲殼蟲的方法也很簡單,只要打工存錢即可擁有。于是,整個六十年代,甲殼蟲與年輕人形影不離,它陪同二十歲一代一起在伍德斯托克、披頭士經典專輯《Abbey Road》封面,舊金山的海特阿什伯里社區……敬理想、敬變革、敬自由……

在甲殼蟲征服世界的漫長歷程中,它數次返場,最久的一次間隔了近二十年。

雖說情懷絕不是一個商人賣車的初衷,大眾高層也是為了拯救彼時岌岌可危的北美市場才萬般不情愿地復活了甲殼蟲,但美國人所表現出的對新甲殼蟲的狂熱卻彌漫著一股對六十年代強烈的懷舊感,對于九十年代的一部分美國人來說還有什么能比和甲殼蟲一起回到黃金一代更棒的事情呢。

上世紀70年代的甲殼蟲

如今的世界應該很難再找到另一個像甲殼蟲這樣的品牌了,超越了產品本身的屬性,跨越地域,成為一代人的文化符號乃至精神寄托。

除了美國人,世界上最愛甲殼蟲的非墨西哥人莫屬。在這個最后一輛甲殼蟲下線的地方,又是隨處可見甲殼蟲的國度,墨西哥人始終將甲殼蟲視為自我的一種投射,只要甲殼蟲能夠輕松應對道路上的顛簸,那么即便人生再多顛簸,墨西哥人認為自己也能淡然處之。

關于墨西哥人和甲殼蟲之間的關系,伯恩哈德·里格爾在其所著的《甲殼蟲的全球史》一書中有非常形象的描述,他寫道“一個墨西哥人正駕駛著甲殼蟲沿著一條孤獨的單路行駛時,聽到一陣奇怪的噪聲。他是怎么做的呢?他拿起啤酒從中喝了一大口,然后把汽車收音機調到最大音量,踩上踏板,繼續他的安全旅程”。我非常喜歡這段話因為讀到它的瞬間我想起了自己的MINI EV,有好幾次我確實也這么對待它,這大概是只屬于皮糙肉厚的小車之間的暗號。

過去一個月,“甲殼蟲”始終困擾著我,這本該是2022年要完成的一項任務,但因時常猶豫要如何用我的方式去呈現一個眾所周知的甲殼蟲而被一再擱置。說到底它已經被討論、訴說、研究的太過于透徹以至于我時常發現自己無話可說。

當地時間2019年7月10日,墨西哥普埃布拉Cuautlancingo,大眾汽車工廠舉辦甲殼蟲汽車停產儀式。

事實上,在兩個關于甲殼蟲命運何去何從的世紀性時刻,無數的紀念文章就已經把甲殼蟲的人生高光連同不光彩的出身給扒得一干二凈了。即便是甲殼蟲愛好者也絕不想沒完沒了地重溫甲殼蟲的一生吧我想。

鑒于甲殼蟲的廣告太過于經典,業界人士將研究成果集結出版,姑且稱其為think small三部曲吧,有弗蘭克-羅索姆所著的《想想小的好處:那些大眾汽車廣告的故事》,多米尼克-伊姆森的《想想小的好處:世界上最偉大的廣告的故事》以及安德里亞-希奧特的《想想小的好處:大眾汽車甲殼蟲漫長而奇特的旅程》。其中,最后一本專為甲殼蟲愛好者準備,但讀起來實則更像是大眾帝國龐大歷史的考古。

真的無話可說了嗎我一直這么問自己。仔細想來,村上所說的“沒有理想,沒有變革”的上世紀八十年代好像和我如今身處的時代也別無二致。二十一世紀仍舊如此,是村上口中的只要“掌握訣竅就可以生活的非常安逸”。

盡管甲殼蟲熱情活躍的六十年代已經如此遙遠了,但或許你會和我一樣偶爾好奇,這個時代的“甲殼蟲”又在哪里?又是什么呢?

關于我想寫的“那些車”到甲殼蟲就算是完結了?如果你好奇甲殼蟲之前我都寫了些什么,快速通道在下方。

《如果鈴木重回中國,讓我們再看一看堅持的力量》、《忠于自己,極星錯了嗎?》、《當我們懷念停產的寶馬i3,懷念的是什么?》、《隨風奔跑,誰的人生不缺一臺“miata”》、《“世界上最美的汽車”和馬斯克的“初戀”》

如果有緣的話,我們下一個系列再見吧。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司