- +1

他是父親的私生子,被母親趕出家門,在機場住了18年

原創 書單君 書單 收錄于合集 #書單電影 13個

電影《幸福終點站》的海報上有這樣一句:生活就是等待。

在影片中,來自某東歐小國的維克多剛到美國機場,就得知祖國發生政變,他的護照和銀行卡都失效了。

●《幸福終點站》海報

他被卡在國際候機廳,既無法進入紐約,也無法返回已不存在的“國家”,就這樣在機場等了9個月。

在等待的期間,維克多開始在機場融入社交、想辦法賺錢,甚至和一位美麗空姐談上了戀愛。

很多人可能不知道,《幸福終點站》其實取材自一段真實的悲劇故事:

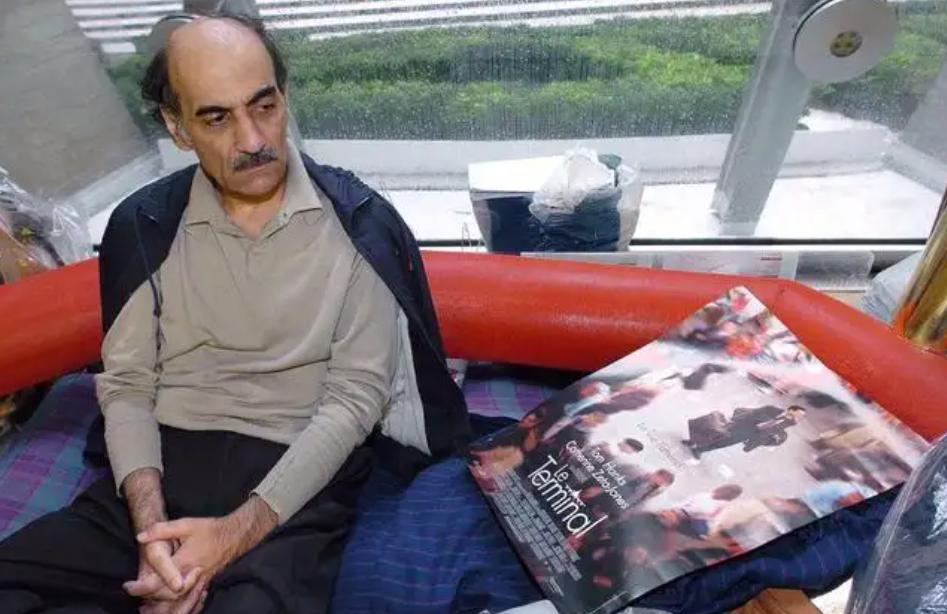

伊朗難民默漢·卡里米·納賽里(Mehran Karimi Nasseri),因為身份證件問題,滯留在法國戴高樂機場,一等就是18年。

他出走故鄉的理由,不是什么為了父親的爵士愛好,而是逃避戰火,重新尋找可棲身的家園。

電影中的維克多最終走出機場,如愿來到繁華的紐約。

而今年11月12日,真實生活中的納賽里因心臟病突發,死在了機場航站樓,終其一生未能抵達“幸福的終點站”。

#01

私生子

-

納塞里的父親是英伊石油公司的醫生,母親是家庭主婦,家里有6個孩子。

在這個還算富裕的伊朗中產家庭,納賽里按部就班地長大、讀書、上大學,還考取了心理學學位。

順遂的日子在他23歲那年戛然而止。

這一年,父親因癌癥去世,悲痛中的納賽里得知了一個驚人的事實:他是一個私生子。

“母親”告訴納賽里:

他的生母是一名蘇格蘭女子,可能來自格拉斯哥,曾在英伊石油公司擔任護士。“母親”忍辱撫養納塞里長大,是怕丈夫因為通奸而被處以石刑。

● 石刑主要用于對付通奸者

“你必須是我的母親!”

剛剛聽聞自己是私生子的納賽里,非常驚恐,更覺得不可思議,開始了和“母親”的抗爭,甚至揚言要把她告上法庭。

在納賽里看來,自己的身份、家庭的地位以及父親的遺產都是他應得的,不過“母親”卻不以為意:

“你拿誰的錢去告我呢?”

最終,納賽里與“母親”達成協議,他離開伊朗,去英國留學,每月可以從家里領一些津貼。

1973年,納賽里第一次離開故鄉,踏上了英國的土地。他來到英國北部城市布拉德福德,學習為期三年的南斯拉夫研究課程。

直到1976年的一天,納賽里發現自己每月領的津貼毫無征兆地停止了。他試圖聯系遠在伊朗的家人,不停打電話、寫信,但都沒有得到回復。

沒有了經濟來源,納賽里不得不終止學業,無奈踏上了回國的飛機。

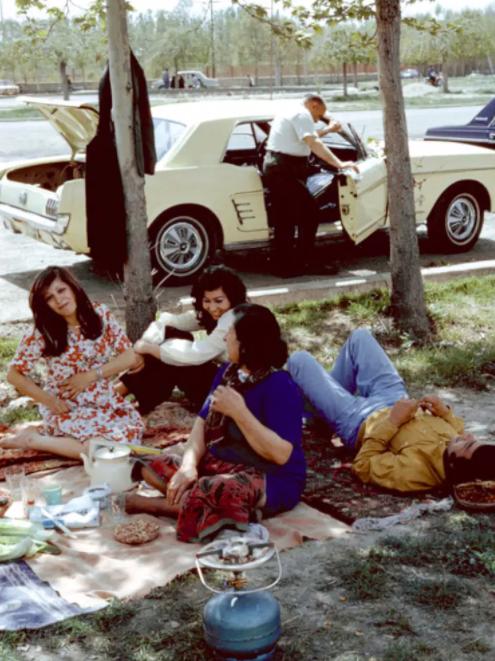

但他回的不是時候,彼時的伊朗,正處于暴風雨之前的寧靜。那是巴列維王朝最好的10年,也是最后的10年。

當時,伊朗對外收回了大部分被列強掠奪的權益,對內發動白色革命重新分配土地,掌握石油自主,城市化快速推進。

人們的生活自由而開放,受教育程度不斷提高,更是有數以十萬計的年輕學生,像納賽里一樣,前往歐美國家留學。

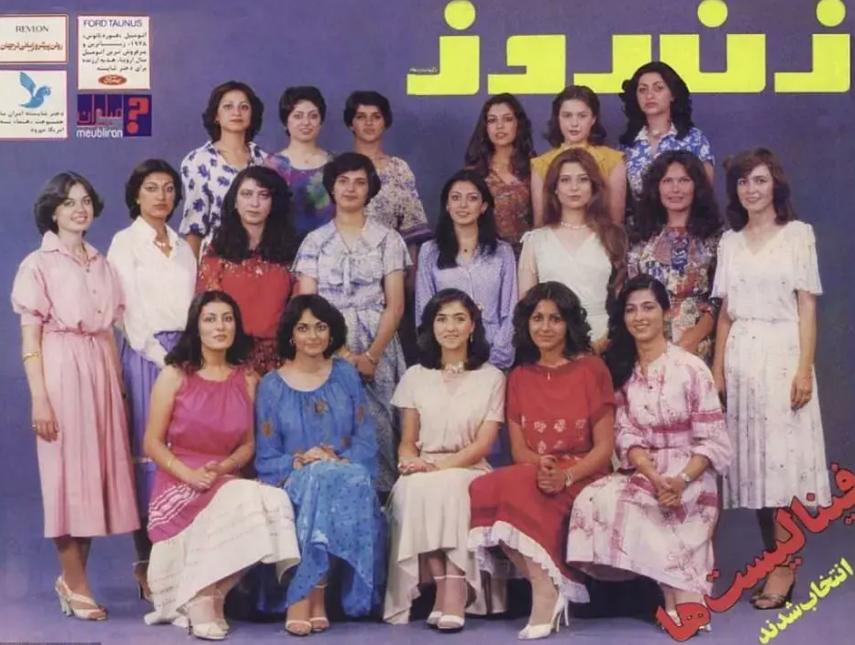

● 七十年代的伊朗

但面對富饒而充滿希望的國家,國王穆罕默德-禮薩沙·巴列維采取的是集權統治,利用各種措施鞏固大權,最終成了個獨裁的國王:

“那些反對我的人,只能在監禁和流亡之中作出選擇。”

然而,固若金湯的權力,卻得罪了長期受西方自由媒體、左派浪漫主義影響的留學生。

納賽里前往英國留學的那幾年,正是留學生游行抗議國王最激烈的時期。

每當國王出訪西方國家,所到之處都會招致留學生的抗議,他們舉著牌子,高喊口號,讓國王去死,納賽里也是其中之一。這些年輕又不安分的學生,自然也成為伊朗安全部門的目標。

所以剛一落地德黑蘭,留學歸來的納賽里,隨即就被國王的秘密特工逮捕、監禁。特工說,拍到了納賽里游行抗議國王的照片,認定他為伊朗的叛徒。

“母親”發現納塞里被監禁后,賄賂官員將他保釋了出來,并讓納賽里獲得了移民護照,但條件是,他永遠不能再返回伊朗。

于是,納賽里再一次踏上前往英國的飛機。

#02

難民

-

1978年,伊朗爆發伊斯蘭革命,霍梅尼成立了政教合一的伊斯蘭共和國。

婦女們重新戴上面紗,大學被關閉,酒吧、咖啡館、電影院全部被砸爛,曾經現代化的伊朗一去不復返。

1978年伊朗舉辦了最后一場伊朗小姐比賽,之后就再也沒有了。

在霍梅尼的統治下,伊朗的面貌瞬間就變了。

沒有人知道國家的前途在哪里,納賽里的命運也是同樣的風雨飄搖。

如今,母親已不再是母親,故鄉也不再是故鄉。納賽里需要另一個國家來接納他,并給予他難民身份。當然,他還有另一個希望——就是希望在英國格拉斯哥的找到自己的親生母親。

后來的幾年,納賽里連續向7個國家尋求庇護,直到1981年才拿到比利時的難民身份。

之后,納賽里來到布魯塞爾,開始在圖書館打工,同時也接受社會援助。攢了一些錢后,他聯系到英國領事館,對方告訴他,帶上證件去格拉斯哥沒有任何問題。

納賽里買了一張去英國的船票,站在郵輪的甲板上,他認為自己已經踏上了英國的領地,就把難民證件裝進信封,從船上直接郵回了布魯塞爾的聯合國難民事務委員會。

很難解釋納賽里為何要丟掉自己的難民證件,也許是繁雜的手續,讓納賽里搞不清狀況,又或許是難民的身份,讓他很難產生自我認同,急切地想要做個了斷。

但丟掉證件這個舉動,無疑為他后來的悲劇埋下了最大的伏筆。從這一刻起,納賽里沒有了身份,他不再是納賽里了,而他的人生也被徹底改寫。

抵達英國后,因為無法提供有效的身份證明,納賽里被送回了比利時。但此時的比利時也不想再接納他,又將他還給了英國。英國為了徹底擺脫納賽里,雇了一艘船,把他扔到了法國的布洛涅。

納賽里像個皮球一樣,被幾個西歐國家踢來踢去,沒有國家想收留他,更沒有國家愿意善待他。

在法國布洛涅,納賽里因非法入境而被捕入獄,足足蹲了4個月的大牢。出獄后,法國給了他84小時的期限離開法國。

應該去哪兒呢?

此時,他的故鄉伊朗,也爆發了兩伊戰爭,已然不能再回去,而比利時并非自己的終點,于是納賽里登又一次上飛機決定去英國碰碰運氣。

結果可想而知,納賽里再一次被扔回了法國。

此時的納賽里必定是迷茫、狼狽的,因為沒有證件,他不能離開法國,他也不能進入法國,因為沒有證件。

納賽里無處所依,法國戴高樂機場就成了他最后的避難所。

在機場里,他一待就是兩年。期間誰也不知道他是怎么養活自己的,估計是靠乞討?

總之是兩年后,納賽里攢夠了機票錢,再一次鼓足勇氣買了一張去往英國的機票。可降落在倫敦后,他又一次被驅逐出境。而且回到法國后,他再次被判處6個月監禁。

所以出獄后的1988年,納賽里回到了熟悉的戴高樂機場一號航站樓。

● 戴高樂一號航站樓外觀

旅客來來往往,有人出發也有人抵達,唯有納賽里無法出發也無法真正抵達,也不知道要去往哪里。

一個沒有母親、沒有故鄉、沒有身份的人,他既沒有來處,也沒有了目的地。

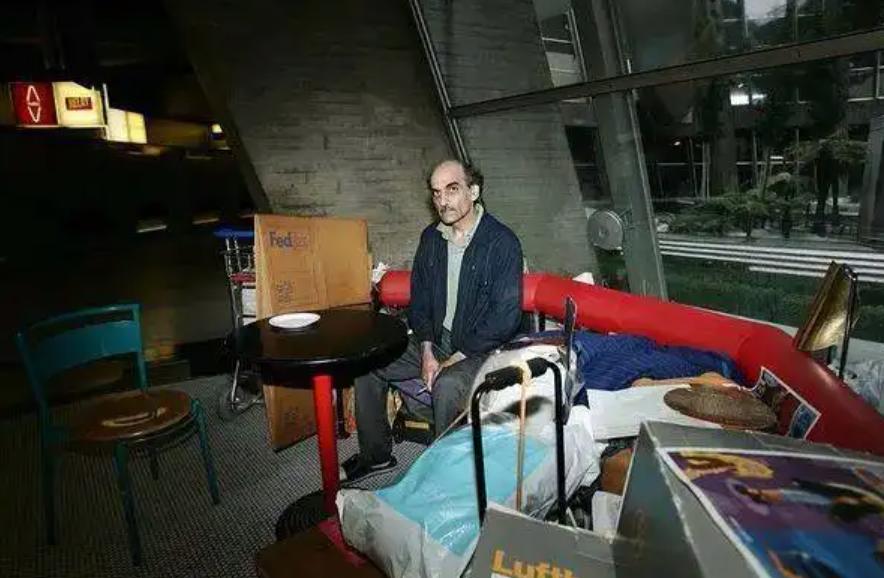

從此,納賽里再不愿,也不敢踏出機場半步,候機樓的紅色長椅成了他的床,漢莎航空的行李箱是他的櫥柜,附近的麥當勞是他的餐廳,白色瓷磚的航站樓大廳是他的禮拜堂。

就這樣,納賽里度過了第一個晚上,然后是第二個、第三個……無數個。

在納賽里日復一日的靜止中,機場里迎來送往,機場外的世界也在發生變化:

1990年,撒切爾夫人宣布辭任英國首相,結束了長達11年半的執政;

1992年,納賽里曾花費3年時間研究的南斯拉夫聯邦宣告解體;

1997年,溫和派哈塔米當選為伊朗總統,同時向西方釋放出和解訊號……

時間已經不由分說地跨入了21世紀。

#03

航站人

-

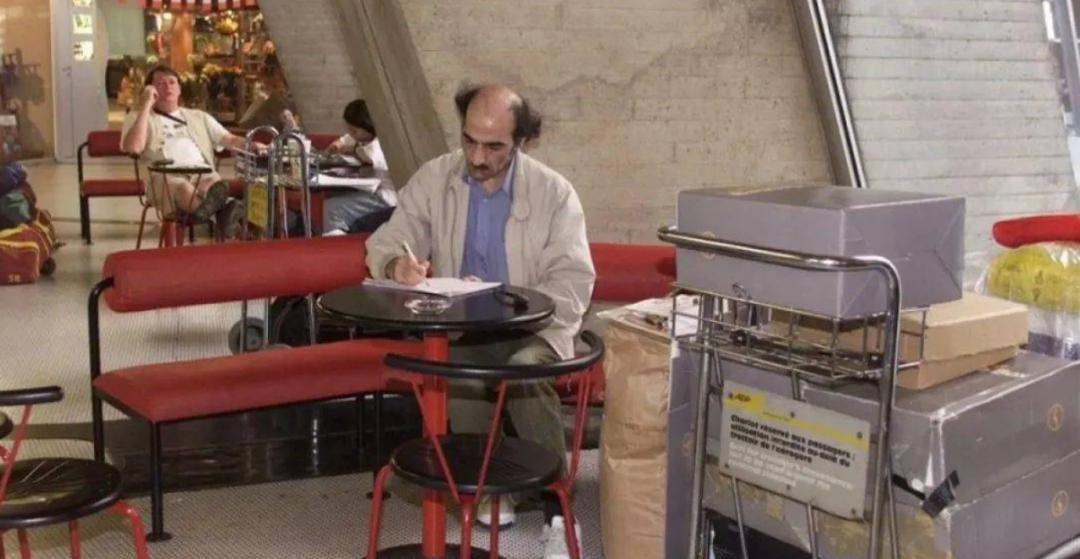

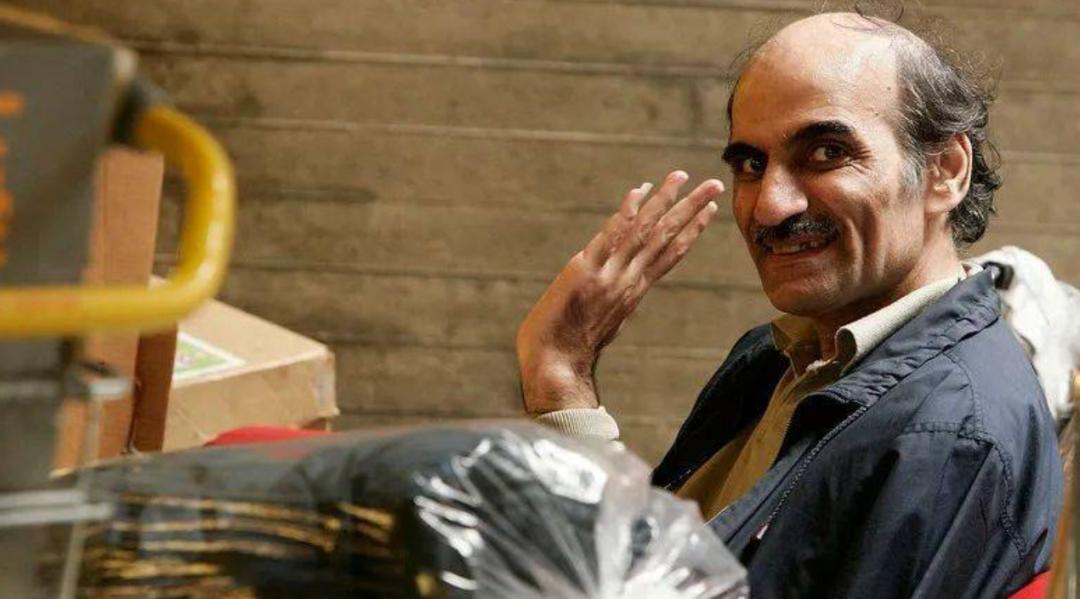

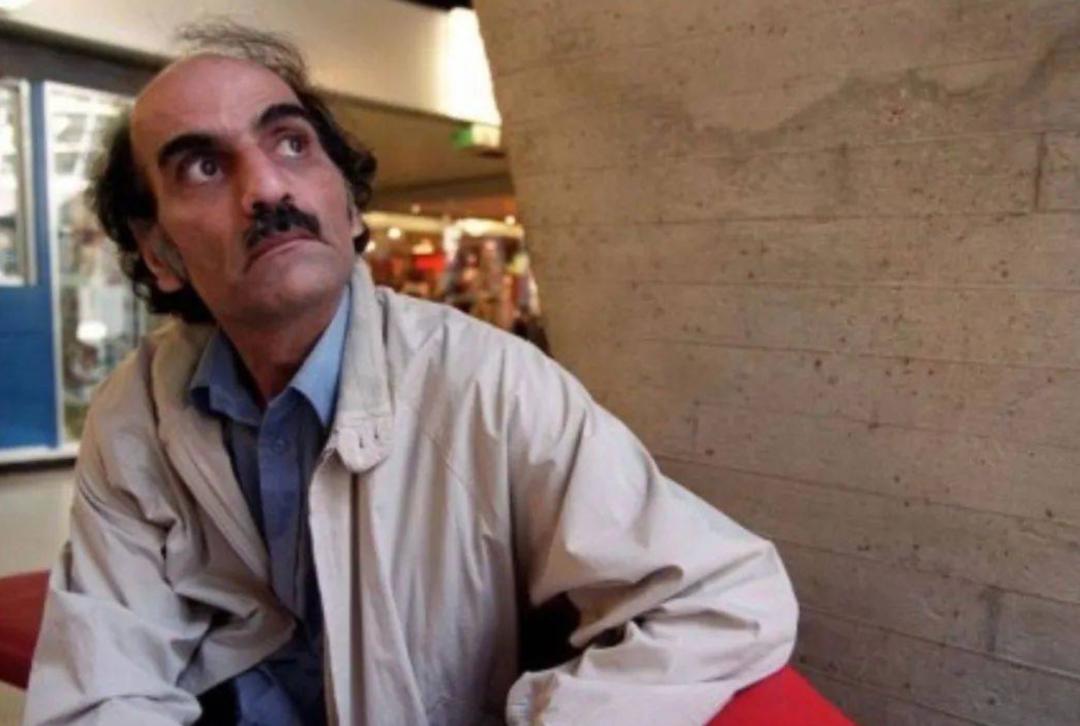

納賽里的頭頂已經禿了,兩側的頭發卷曲凌亂,在紅色候機長椅上,他抽著金煙斗,寫日記、刮胡子、聽收音機、審視著來往的旅客。

納賽里在機場住得越久,曾經的那個“納賽里”便離他越遠。

直到有一天,“納賽里”消失了,他開始管自己叫“Alfred先生”,一個典型的英語名字。

成了“Alfred先生”的納賽里拒絕說波斯語,盡管他的英語帶有明顯的波斯口音。

他堅持每天早上5點半起床,用機場贈送的牙膏刷牙。白天,他喜歡看法文報紙消磨時間;晚上,等機場商店打烊后,他會去衛生間洗衣服,最后拿出枕頭、床單、被子,睡在紅色長椅上。

其實早在1996年,納賽里就在一位人權律師的幫助下重新拿到了難民身份,但他卻拒絕離開法國,理由是:

“文件是為伊朗國民默漢·卡里米·納賽里簽發的”,“默漢·卡里米·納賽里可以自由離開,但Alfred先生不行”。

據律師回憶,第一次見到納賽里時,他講述自己身世的邏輯還非常清晰,但隨著時間推移,他變得無理,所講的事情也撲朔迷離。

有一次,納賽里突然說自己是瑞典人,坐著潛艇到達了伊朗。律師說道:

“也許他現在瘋了。”

“在你的腦海中,你已經徹底放棄了曾經的自己和曾經的名字,但多年后,當獲得了所謂的自由時,一紙文書卻證明你就是曾經的自己。一個人需要多強的意志力才能抵御這么大的沖擊。”

納賽里的行為引來了媒體的采訪,一天最多接受過6次采訪,當被問到他何時打算離開機場時,他說道:“我已經準備好了。”

納賽里認為,每個人都有自己的“職責”,他的“職責”是坐在這里等著,

“但我現在被困在天堂和地獄之間”。

再后來,納賽里儼然成了機場的明星,他會在鏡頭前展示自己的側臉,收到全世界粉絲寄給他的信,人們認定他是“勇氣”的象征,是“官僚無能、沒有靈魂的現代生活、人類生存困境昭然若揭”的絕佳證明。

2004年,納賽里與英國作家安德魯·唐金合作了自傳《航站人》,在書中,納賽里展現出令人贊嘆而惋惜的才華,他寫道:

“我在比利時度過了我這輩子最好的時光,一段短暫的喘息時光。”

同年,斯皮爾伯格將納賽里的故事拍成了電影《幸福終點站》,為此還向他支付了近30萬美金。納賽里把這筆錢存在了機場的郵局賬戶上,幾乎沒動過,

“現在電影出來了,我有了更好的形象,但我的生活方式沒變”。

多年來,納賽里的家人也在試圖聯系他,甚至去機場看他,但走上前迎接時,納賽里卻說自己不認識他們,后來家人停止了嘗試。

納賽里的“母親”得知兒子的事后,她告訴其他孩子:

“他就是我生的”。

這是納賽里多年前多想聽到的一句話。先他堅持說,她不是親生母親,這成了她一生中最大的悲哀。

除了一位在盧森堡做牙醫的姐姐,納賽爾的兄弟姐妹,多數如今仍是德黑蘭的中產階級,他們其中一位是化學家,還有的在銀行、國家媒體工作。

納賽里還有一位年長2歲的哥哥塞勒斯,他和妻子在倫敦從事國際貿易,向伊朗進口外科手術用品。

在英國時,納賽里曾與塞勒斯哥哥一家住過一段時間。在哥哥一家的回憶中,納賽里熱愛學習和閱讀,是個長相英俊的知識分子,甚至很受女孩子歡迎。

試想納賽里如果沒有經歷過這一系列的波折,他本來的人生或許該像他的同胞一樣“正常”。

2006年,因為健康問題,納賽里被迫搬出機場,后來一直住在巴黎郊區的一個慈善中心。

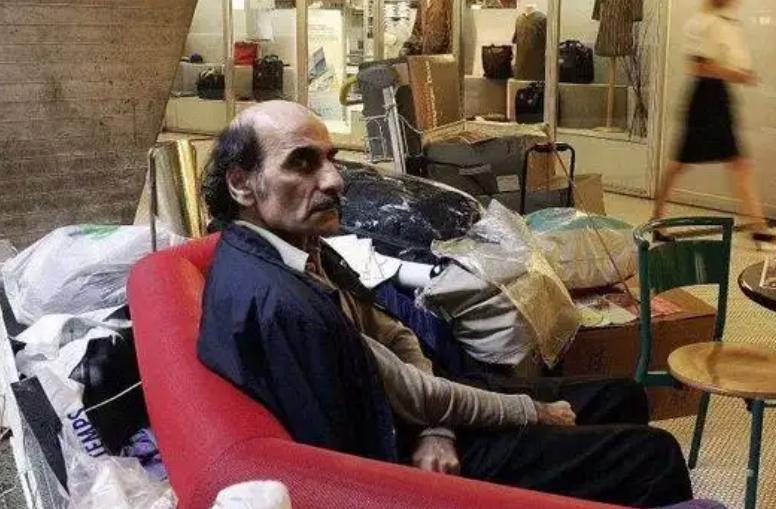

當人們以為這便是故事的結局時,今年9月中旬,納賽里又出人意料地回到了戴高樂機場。

在熟悉的地方,他總是靜靜地坐著,張著嘴望向窗外,目光呆滯,看上去沒什么精神。

但這樣的日子沒持續多久,2個月后,納賽里便去世了。

直至離世,納賽里也未再次踏入英國領土,更沒有回過故鄉伊朗,當然也沒能找到自己的親生母親——到底有沒有這人,他也不知道。

結尾

-

“您一不是城堡的人,二不是村里的人,您什么也不是。但可惜的是您又的確是一個人,您是一個外鄉人,一個多余的人,一個在這里處處礙事的人,一個不斷給人找麻煩的人。”

在卡夫卡的小說《城堡》中,土地測量員K受命去城堡赴任,卻因雪天迷路來到一個村子。他好不容易找到一家旅館投宿,卻因拿不出身份證明而受到嚴厲盤查。

為了獲得一張居住許可證,K開始了他的奔波之旅。城堡就位于眼前一座小山上,但它卻可望不可及。

小說中,冷漠、威嚴的城堡代表了一個龐大的官僚機構,看不見摸不著,卻能隨意擺布人們的一生。

卡夫卡的小說沒有寫完,但現實中納賽里的故事似乎給出了一個合理的結局。

對于納賽里來說,“城堡”是阻礙他離開機場的一紙文書,是時代的一個玩笑。

在歷經百般磨難,甚至耗費了一輩子之后,面對永遠達不到的遙遠目標,一個人的韌性又能堅持多久呢?

在無力感襲來之后,在一次次突襲的不確定性中,或許只能把臨時性、非正常認同為再自然不過的日常,在其中徒勞地捕捉著確定性。

當這座“城堡”終有一天來到眼前,誰又能保證不會瑟縮和猶疑呢?

也正因如此,哪怕每段青春都會老去,我們記憶里也永遠會為他留一個位置。

* 部分參考資料:

[1] The 15 Year Layover, Michael Paterniti, GQ Daily, 2003-9-11;

[2] The Man Who Lost His Past, Paul Berczeller, The Guardian, 2004-9-6;

[3] 《這個湯姆·漢克斯扮演過的男人,在機場住了18年后,孤獨離世》,外灘君,外灘TheBund,2022-11-14;

[4] 《住戴高樂機場18年的“航站人”離世,回歸屬于他的“幸福終點站”》,橙子君,iWeekly周末畫報,2022-11-15;

[5] 《一個“電影男主角”在機場孤獨死去》,tt、Jonas,ELLEMEN睿士,2022-11-16。

原標題:《他是父親的私生子,被“親生”母親趕出家門,在機場住了18年》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司