- +1

美軍祁觀︱空襲與吹牛:特朗普的導彈有多準?

美英法對敘利亞的空襲已過去五天,但有一些問題仍值得玩味:敘政府化武攻擊的證據;行動層面的空襲效果;戰略層面的空襲影響。第一個問題,疑點很多,證據很少,這里暫不討論。后兩個問題,已經有不少專家學者與科普作者做出了分析,筆者嘗試對他們的討論做一些補充與糾錯。

此次空襲行動以紅海和阿拉伯灣方向為主,地中海方向為輔;海軍為主,空軍為輔;美國為主,英法為輔。主要目標中,大馬士革北部拜耳宰的研究中心與霍姆斯附近的化武存儲設施承受了大部分的打擊。

美國表示敘方的防空火力大都是空襲之后發射的,沒有一枚攔截成功,強調空襲是“精確、壓倒性的和有效的”。敘方先在第一時間宣布防空作戰勝利,后聲明攔截了13枚導彈,而俄羅斯則宣稱103枚導彈中有71枚被攔截。

戰果宣傳各執一詞歷來如此,這里有戰略和政治需要,也有戰場統計的誤差因素。2017年4月美軍空襲敘利亞之后,各方同樣各說各話。那么這一次是誰在吹牛?筆者認為,雙方的說法都有水分。

大馬士革的牛皮

空襲之后,一種意見認為美國在戰果上吹了大牛。首先,在“矛”方面,這種觀點認為空襲導彈中只有隱身型號如JASSM和暴風影的突防效果較好,而占打擊火力絕大多數的“戰斧”導彈比較平庸,一定被攔下了不少。這種判斷是有問題的。

的確,戰斧算不得高大上。但是目前美國海軍裝備的戰斧4(或稱“戰術戰斧”,并不是97年下馬的戰斧Block 4)相比之前型號已發生不少變化。

首先,新戰斧不再是低空、超低空抵近目標,而改為高空巡航、特種巡邏攻擊,突防和航程方面均有顯著提高;在制導方面,新戰斧更加靈活,可進行空中待機與目標重新掃描;更加智能化,雙向數據鏈與新的編程設備使其擁有一定的自主規劃航跡能力;數據鏈得到加強,大大放寬了后方與戰斧通信的限制,使得飛行中的戰斧可以更迅速地接收目標信息、改變飛行線路、更好地打擊移動目標,如在2017年美軍對敘利亞的襲擊中,戰斧導彈便通過數據鏈系統的多線路迂回躲避了防空偵察預警;另一個相關改進便是加強了以上信息和數據交換過程中的抗干擾能力。

總之,雖然戰斧對于具有健全體系對抗能力的大國防空系統來說也許已變得平庸,但對于敘利亞來說仍然是很大的威脅。

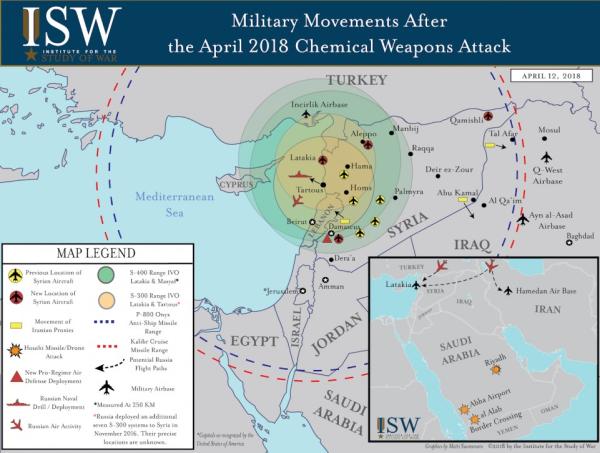

在“盾”方面,敘利亞的防空能力雖在本地區不弱,更有著貝卡谷地慘痛教訓后的“臥薪嘗膽”和俄羅斯的支持。但它最近的防空表現并不好,例如應對2017年春秋兩季美國和以色列的空襲。很多人認為俄在敘部署的防空部隊對后者是很大的加持。但問題在于,俄的防空保護傘并不是很多分析中以導彈和雷達理論覆蓋半徑畫幾個圈那么簡單。以拉塔基亞省赫梅明空軍基地與塔爾圖斯港為核心的俄羅斯防空兵力部署在敘利亞西側地中海沿岸設置了一道屏障,但并沒有覆蓋大馬士革等主要城市。

除了導彈和雷達的覆蓋范圍之外,更重要的因素是地形。這些部署地點面朝地中海,距離東部的阿拉維山脈不到10公里,北面距離土庫曼山也只有40公里。強如S-400防空系統的91N6E雷達也無法看到赫梅明以東20公里、以北40公里的中低空來襲目標。對于俄羅斯基地自身的安全來說,問題并不太大,但對于協防敘利亞重要目標來說就是很大的問題。大馬士革、霍姆斯等城市都在阿拉維山脊以東,處于俄羅斯的雷達盲區和火力死角。2015年,為了克服阿拉維山脈的影響,俄羅斯將多個防空火力單元部署至阿勒頗東南30公里的塞菲拉地區。

但是在2017年4月美軍對沙伊拉特空軍基地的襲擊中,59枚戰斧導彈所穿過的霍姆斯峽谷雖在俄雷達的理論覆蓋范圍內,而根據報道俄并沒有探測到。考慮到上周美軍的主要攻擊方向來自紅海和阿拉伯灣,俄羅斯防空體系的有效性便要打折扣。抑或像去年那種攻擊,莫斯科根本就沒打算管,只要敘利亞政權不動,挨幾板子它是不心疼的。

值得一提的是,敘利亞17日警報再響,國家電視臺旋即宣布成功攔截10枚來襲導彈。事后證明,那只是美以電子攻擊觸發的虛假警報。

華盛頓的水分

俄敘防空能力沒有吹得那么有效,但美國人說的百分百成功率同樣不可信。關鍵點之一是電子戰兵力的使用。美軍有著嚴謹完備的防空壓制作戰體系,核心一環便是電子戰飛機的作用。它們的任務是預先壓制敵防空預警雷達和防空導彈搜索雷達,將雷達坐標數據傳輸給火力輸出單元,并由后者(或電子戰飛機自身攜帶的反輻射導彈)進行尋源攻擊。

但在此次行動中,美英法的電子戰兵力完全沒有展開,只有一架EA-6B“徘徊者”電子戰機。該型飛機于1971年服役,2015年在美國海軍退役,由更先進的EA-18G“咆哮者”所取代。參與此次打擊的“徘徊者”來自陸戰隊,計劃明年退役。雖然EA-6B進行過一系列改進和升級,但是其核心電子戰設備如AN/ALQ-99戰術干擾系統的可靠性一直是有問題的,需要成體系的兵力配屬與電磁壓制才能取得比較理想的結果。此次打擊范圍雖然不大,但區區一架“徘徊者”所能起的作用是有限的。美方并沒有披露空襲時戰區外圍的電子戰兵力情況,但可以肯定未伴隨攻擊兵力前出。

沒有成規模的電磁壓制,當然可以理解為敘利亞電子對抗能力太弱而俄羅斯鞭長莫及(或不想管)。但在經歷了美國、以色列的空襲后,俄敘的防空偵察警戒系統于2017年形成了信息互聯,俄也對兵力部署做出了調整,包括在高地加強雷達部署和A-50預警機進駐敘利亞。這種情況下,缺乏電磁壓制的空襲效果一定會打折扣。由于雷達光電一體化、導彈火控與防空預警一體化的發展,航空兵與遠程導彈突防的難度越來越大。特別成本較低且相對靈活的光電探測系統,在干燥晴朗的中東地區作用明顯。而敘利亞的要地防空兵力如山毛櫸-M1,如能得到俄敘偵察預警網的支持,打掉一些巡航導彈不是難事。

從影像證據來看,美國所公布的是打擊效果對比,如大馬士革的研究所建筑基本被摧毀,但這與是否有導彈遭到攔截是兩回事。而其他打擊目標,如大馬士革西南梅哈機場,從網絡照片來看似乎并未受到嚴重打擊(照片的真偽有待證實)。當然,俄敘始終未給出任何攔截成功的直接證據,這使得他們的聲明說服力不足。

威懾、管控與戰略尷尬

這里不討論此次空襲的合法性以及化武襲擊的證據問題。僅從美國自己宣稱的政策目的來說,此次襲擊是為了懲罰與遏制敘利亞。那么這一目的是否達到?空襲在行動層面的疑似“裸奔”與其戰略思考是怎樣的關系?

威懾是通過恐嚇、疑懼、不確定性等手段或因素阻止對方采取預計行動。威懾的分類方式有很多,一種將其分為抑制性威懾與報復式威懾。前者是指通過提高對方行動代價進行懾止,后者則要求通過報復性打擊懾止對方。現在的敘利亞局面十分有趣,美國采取的是報復式威懾,而依賴防空能力的敘利亞(與俄羅斯)則在一定程度上貫徹著抑制性威懾。

威懾若要成功,需要被威懾的一方面臨“不可承受之重”,在恐懼與疑慮中相信如“執迷不悟”下去將面臨無法接受的代價與損失。而此次美英法對敘利亞的打擊顯然不能發揮這種作用。此次襲擊沒有打擊任何進行了化武攻擊的部隊(如2017年被打擊的敘空軍基地),也沒有對任何情報和后勤單位進行打擊。

此外,從美國的角度來說,阿薩德政府最害怕的是什么?當然是政權本身。美國可以將有限打擊解釋為防止沖突升級,特別是防止直接面對俄羅斯,但是只是目前這種水平的打擊范圍與效果(削弱敘政府的中短期化武水平),很難威懾到敘政府。所以從美國自己的角度來說,這種戰略目標的不明確與行動層面的有限性或許會帶來一種尷尬局面。

再者,無論是為了避免沖突升級,還是選舉年的國內政治考量,特朗普政府提前數日發出空襲聲明并對俄進行通報,事實上降低了報復打擊和威懾的效果。根據已知資料,4月7日之后俄敘便調整了軍力部署,進行了疏散與移防,例如在梅哈空軍基地以及大馬士革諸多要地加強了防空火力,疏散了之后成為打擊重點的敘利亞科研中心,并在全國各軍事基地進行人員和物資疏散。許多空軍基地(如大馬士革西北賽卡爾基地,成為此次空襲目標的杜邁爾和沙伊拉特空軍基地,以及本月早先時候受到以色列攻擊的T4機場)的裝備都移防疏散到了防空力量更強的機場,如位于拉塔基亞的巴塞勒?阿薩德國際機場、阿勒頗郊外的奈拉伯空軍基地以及大馬士革國際機場。

特朗普政府在空襲前有五個備選方案,最終實施的這一方案是否只為服務他的“化武紅線”(面子)與國內政治(里子)?也許是的。但這些目的并不一定能夠達成,例如華盛頓的許多保守人士都對戰略與行動層面的不清晰表達了不滿。筆者攻讀碩士時的項目主任,曾在小布什政府任職、被認為是“新保”代表人物之一的艾里奧特?科恩便明確表示此次空襲并不像防長馬蒂斯所說的“精確與適當”,相反,它既不“精確”也不“適當”,滿足于情緒宣泄(及政治掩飾)并繼續以諸多借口(如小規模空襲之外的唯一選項是大規模軍事介入)逃避尋找有利于美國的長期對策。類似的聲音并不在少數。而軍內對于此次空襲的程序合法性、方案的選擇等問題,也與白宮存在分歧。

美國過去幾年的敘利亞政策已把俄敘兩國推得越來越近。2017年的空襲之后,阿薩德開始把自己的部分空軍部署到俄羅斯基地,俄羅斯分批次加強了在敘利亞的防空部署,兩國開始完善防空預警偵察系統的互聯。這次襲擊后,俄政府很有可能向敘利亞提供更加先進的防空系統。當然,即便俄羅斯向敘利亞提供如S-300防空導彈系統,對于美國來說可能并不會造成本質差別,但是對于區域其他國家例如以色列來說,對敘采取行動的難度便會上升。

總之,美國似乎又給自己挖了一個略顯尷尬的坑。美國此次在行動層面的種種自我約束也許意味著它在戰略層面十分自信,但也可能只是華盛頓政軍關系出現問題的表現,使其成為“不精確、不適當”的牛仔。另一邊,信奉區域存在本身即是真理的俄羅斯,除了技術和地理因素外的一些“紙熊”表現大概也解釋得通了。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司