- +1

研討會(huì)|王堯和他的“知識(shí)分子寫作”

蘇州大學(xué)教授王堯是教育部長(zhǎng)江學(xué)者特聘教授;作為批評(píng)家,他以《重讀汪曾祺兼論當(dāng)代文學(xué)相關(guān)問題》摘得第七屆魯迅文學(xué)獎(jiǎng)文學(xué)理論評(píng)論獎(jiǎng);作為散文家,數(shù)十年來致力于散文創(chuàng)作,出版有《一個(gè)人的八十年代》《紙上的知識(shí)分子》等多部散文隨筆集。2020年,王堯六十歲,他在《收獲》交出了人生中第一部長(zhǎng)篇小說《民謠》。

11月13日,由江蘇省作協(xié)主辦的“王堯創(chuàng)作與批評(píng)研討會(huì)”在南京舉行。來自北京、上海、南京、蘇州等地的50多位學(xué)者以線上、線下參與的方式暢所欲言,談?wù)劽總€(gè)人心中的“這一個(gè)”王堯。

11月13日,由江蘇省作協(xié)主辦的“王堯創(chuàng)作與批評(píng)研討會(huì)”在南京舉行。現(xiàn)場(chǎng)照片由主辦方提供

對(duì)于小說《民謠》,在中國作協(xié)黨組成員、副主席吳義勤看來,它延續(xù)了“五四”文學(xué)傳統(tǒng)和1980年代“先鋒”傳統(tǒng),是一部體現(xiàn)了純文學(xué)理想和知識(shí)分子精神的小說。吳義勤說,《民謠》在敘事語感、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等等方面都創(chuàng)造了自身的魅力,“不少人學(xué)術(shù)研究做到一定程度就丟了語感,但王堯長(zhǎng)期寫散文,他的語言能力依然保持得很好。”

來自北京、上海、南京、蘇州等地的50多位學(xué)者線上、線下參會(huì)

他的創(chuàng)作總能對(duì)應(yīng)他的研究

王堯從1980年代中期開始研究中國現(xiàn)代散文,后來轉(zhuǎn)向中國當(dāng)代文學(xué)史研究。他著有《中國當(dāng)代散文史》《作為問題的八十年代》《莫言王堯?qū)υ掍洝贰侗舜说臍v史》等。 王堯還是一位將創(chuàng)作與研究融為一體的文學(xué)創(chuàng)作者。

“每個(gè)人心里都會(huì)住著一部《民謠》,作家是那個(gè)能把那些無形的、獨(dú)特的個(gè)體記憶與經(jīng)驗(yàn),用文字的形式保存下來的人。”江蘇省作協(xié)黨組書記、副主席汪興國說,“小說一旦寫出來,它就以文本的形式進(jìn)入了歷史,又將影響著我們以及后來的讀者對(duì)那個(gè)時(shí)代的記憶和理解,這就是文學(xué)的力量。”

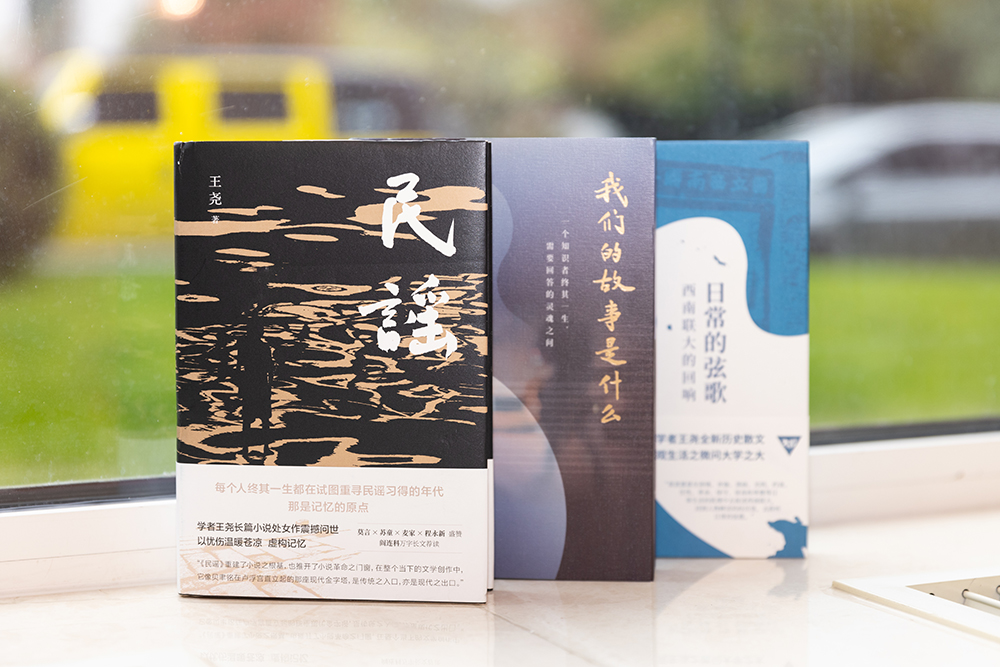

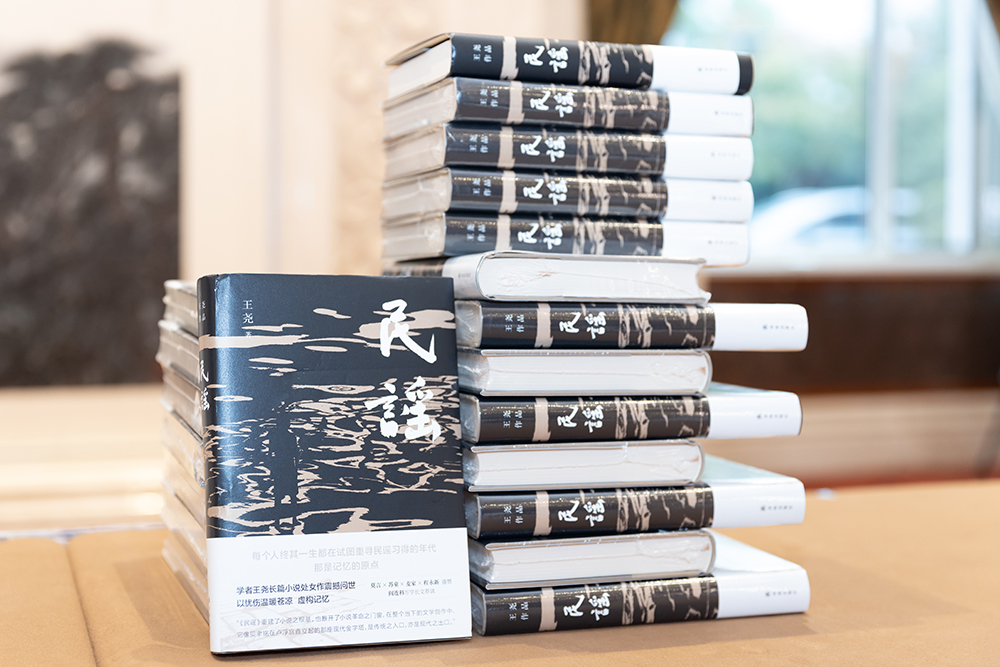

王堯的第一部長(zhǎng)篇小說《民謠》

在南京大學(xué)資深教授丁帆看來,一個(gè)學(xué)者如果沒有文學(xué)感覺,做出來的文學(xué)研究難免會(huì)有隔膜,而王堯很早就參與了文學(xué)創(chuàng)作。詩歌、散文、小說……他的文學(xué)創(chuàng)作總能對(duì)應(yīng)他的文學(xué)研究——從理論到實(shí)踐,再從實(shí)踐到理論,這樣一種學(xué)者和創(chuàng)作者的質(zhì)素在文學(xué)界里非常罕見。

丁帆還強(qiáng)調(diào),王堯的小說和散文都充滿了詩化的語言,被不少人歸于汪曾祺寫作一脈,但其背后的關(guān)鍵還是人性的,歷史的,審美的。在這樣的文學(xué)感覺中,王堯把文學(xué)史研究對(duì)象變成鮮活的體驗(yàn),把抽象的概括和豐富的文學(xué)感知結(jié)合到一起。“文學(xué)研究始終不能離開文學(xué)本質(zhì)性的東西,這一點(diǎn)很重要。”丁帆說。

一部不需要文學(xué)圈“包容”的小說

對(duì)于王堯的文學(xué)創(chuàng)作,《收獲》雜志主編程永新最早看到的是一篇名叫《在臺(tái)下張望與聆聽》的散文,其中仔細(xì)回憶了高曉聲、陸文夫等前輩作家的風(fēng)采,文字充滿了機(jī)智和幽默,又有豐富的學(xué)養(yǎng)。隨后《收獲》就開設(shè)了王堯?qū)凇皽婧N男摹薄5鹊?020年拿到王堯的長(zhǎng)篇小說《民謠》,程永新一下就有了“驚艷的感覺”。

《民謠》的開頭是這樣的:“我坐在碼頭上,太陽像一張薄薄的紙墊在屁股下”。這句話就像電影《阿甘正傳》片頭那片隨風(fēng)飄起的羽毛,帶讀者走進(jìn)了主人公柔軟的回憶里,也奠定了整個(gè)小說似水如詩的敘述基調(diào)。1972年5月,依水而生的江南大隊(duì)碼頭邊,十四歲的少年等待著了解歷史問題的外公,江南大隊(duì)的人們等待著石油鉆井隊(duì)的大船,然而生活終以脫離人們預(yù)計(jì)和掌控的方式運(yùn)行。在記憶不斷閃回,回憶不斷重構(gòu)的敘述里,故事就此展開。

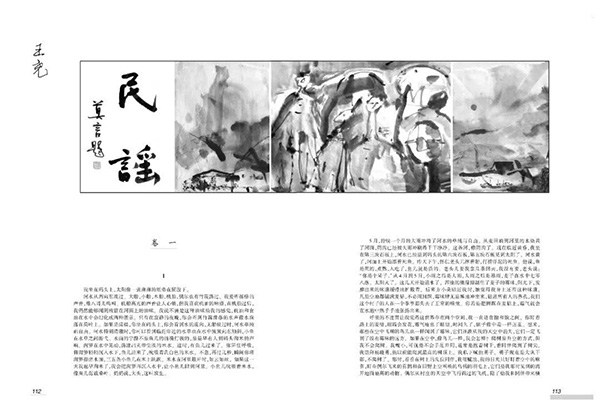

《民謠》首發(fā)于2020年《收獲》雜志第六期

“這是一部在精神世界建立了小說價(jià)值觀的作品。所謂小說價(jià)值觀,是生活觀、人生觀、藝術(shù)審美觀的綜合。”程永新說,“身處文學(xué)現(xiàn)場(chǎng),我們會(huì)發(fā)現(xiàn)很多人寫了很多年,小說價(jià)值觀還是模糊的,不清晰的,缺乏主體意識(shí)。小說價(jià)值觀和‘主題’‘體裁’有關(guān)又無關(guān),但它和‘人生’‘歷史’‘個(gè)人’‘存在’有關(guān)。《民謠》的出色在于,它通過一部作品建立了全面的小說價(jià)值觀。”

程永新認(rèn)為,《民謠》有成長(zhǎng)小說的元素,有非常成熟的思考, 它對(duì)記憶和歷史的處理達(dá)到了極致。

在程永新看來,《民謠》是一部可以忽略寫作者身份的小說。“很多批評(píng)家、編輯寫小說,我們對(duì)作品多少帶著包容。但《民謠》不需要,它憑著文本本身,就足以在小說創(chuàng)作領(lǐng)域立足。它的形式之美、結(jié)構(gòu)之美、語言之美,維護(hù)了漢語的尊嚴(yán)和優(yōu)美。我個(gè)人認(rèn)為,當(dāng)代文學(xué)史大概率繞不過這部《民謠》。”

王堯的第一部長(zhǎng)篇小說《民謠》

他的創(chuàng)作關(guān)乎進(jìn)入歷史的方式

無論小說還是散文,“記憶”都是人們理解王堯文學(xué)作品的一大關(guān)鍵詞。

“《民謠》最有價(jià)值之處,在于‘60后’開始回憶。”中國作協(xié)創(chuàng)研部主任何向陽說,“王堯和我這代‘60后’在1980年代是以史鐵生、王安憶等‘50后’作家作品的研究者的身份初入文壇。此后‘50后’這代人書寫個(gè)體和時(shí)代的關(guān)系,往往弱化了當(dāng)事人,將‘我’置于‘我們’之中。而《民謠》則是一次‘逆行’——它開啟了個(gè)人歷史的回歸,挖掘出被埋沒已久的‘自我’。”何向陽觀察,《民謠》開篇的第一個(gè)字就是“我”,第二個(gè)自然段則有六個(gè)“我”。

從這個(gè)意義上說,王堯是從1980年代的“他者”研究進(jìn)入了1970年代的“自我”回歸。何向陽因此相信,這次研討會(huì)不只是一次個(gè)人的研討會(huì),也不只是一次“60后”的集體回憶,而是一次值得載入史冊(cè)的文化事件。

“除了小說《民謠》,王堯的散文寫作也值得收獲更多的關(guān)注。”復(fù)旦大學(xué)教授張新穎特別注意到王堯關(guān)于中國現(xiàn)代文人的寫作。張新穎稱,現(xiàn)代漢語文學(xué)創(chuàng)作也不過一百年,但在這一百年里,不斷有新東西堆上去。“王堯的這類寫作挖掘出堆積層掩蓋下的存在。這些存在里面有我們過往的精神脈絡(luò),是到今天還應(yīng)該對(duì)我們構(gòu)成意義的精神傳統(tǒng)。”

給后人留下若干“好的故事”

在文學(xué)創(chuàng)作之外,王堯的文學(xué)研究亦與“記憶”有著千絲萬縷的聯(lián)系。

復(fù)旦大學(xué)教授郜元寶認(rèn)為,王堯的文學(xué)研究與批評(píng)是具有深度的。有些觀點(diǎn)如“研究文學(xué)也得研究歷史”在今天已成常識(shí),但在他們那一代人初入文壇、“回到文學(xué)本身”的呼聲震耳欲聾時(shí)卻并非如此。“坦白地說,我一開始接觸王堯文章還有點(diǎn)不太適應(yīng)。他太喜歡講故事了,每篇論文都要講幾個(gè)文學(xué)史故事。后來才知道,任何研究必須進(jìn)入歷史,才能成為一門真正的科學(xué),由此回味出王堯講故事的理由。”

同時(shí),王堯的研究也具有溫度。郜元寶說:“我最初進(jìn)行文學(xué)批評(píng)時(shí)不認(rèn)識(shí)作家,后來有條件認(rèn)識(shí)了,也總是刻意跟他們保持一段距離。王堯在《當(dāng)代作家評(píng)論》開設(shè)‘小說家論壇’,倡議批評(píng)家和作家面對(duì)面展開交流。他自己的文章寫得洋洋灑灑,不僅有八卦,還有很多文學(xué)誕生的關(guān)鍵細(xì)節(jié)。這些都是中國古人知人論世的批評(píng)方法。”

王堯與莫言

王堯與張煒

王堯與李銳

那些對(duì)話在今天也都成為了珍貴的史料。郜元寶還在王堯的研究中感受到一種緊迫感。“他一直在追問,從‘50后’、‘60后’再到‘00后’,不同代際的寫作會(huì)給歷史留下什么痕跡?他并非要我們這代人非要在歷史上和前輩那樣留下什么特別的痕跡不可,而是希望至少能成為時(shí)代的一個(gè)合格的經(jīng)歷者、傾聽者、記錄者和解釋者,給后人留下若干‘好的故事’。”

王堯與張充和

何為真正的“知識(shí)分子寫作”

“我是一個(gè)寫作者,盡管涉及到不同的文體,但在‘文章’的傳統(tǒng)里,我不認(rèn)為自己是‘跨文體’寫作,用不同的文體表達(dá)思想情感是漢語寫作的傳統(tǒng)。”《民謠》出版后,王堯曾以一位寫作者的身份接受澎湃新聞?dòng)浾邔TL。事實(shí)上,他不止一次說過,批評(píng)家、學(xué)者、散文家、小說家這些名號(hào)會(huì)壓得他喘不過氣來,他只把自己視為一位“寫作者”,只想寫自己想寫的東西。

“我是一個(gè)有理想抱負(fù)的人,但我不是一個(gè)很有野心的人。我無意于確定我們這一代人的歷史定位,恰恰相反,當(dāng)我提出我們的故事是什么的時(shí)候,我是以歷史為參照反省自己的薄弱和平凡,想知道自己如何存在下去。”王堯說。

王堯

中國作協(xié)副主席、江蘇省作協(xié)主席畢飛宇特別區(qū)分了“知識(shí)分子寫作”和“知識(shí)分子的寫作”。“老實(shí)講,作家的寫作在精神上都應(yīng)該是知識(shí)分子寫作。反過來說,許多知識(shí)分子的文學(xué)創(chuàng)作并沒有堅(jiān)守知識(shí)分子的寫作立場(chǎng),僅僅是呈現(xiàn)了一些思想,而不是真的擁有思想。”

畢飛宇認(rèn)為,小說最可貴的是一個(gè)作家擁有豐沛的思想資源,同時(shí)在這種思想資源的推動(dòng)下打開他的感受方式,同時(shí)尋找到他的小說表達(dá)。只有在這個(gè)意義上的“知識(shí)分子的寫作”,才有可能成為“知識(shí)分子寫作”。

“毫無疑問,王堯是一個(gè)擁有豐厚思想資源的學(xué)者,他更在思想資源的推動(dòng)下打開了他自己的感受和表達(dá),最后找到了一條通往小說家的路。”畢飛宇說,“他尤其善于處理記憶和歷史、記憶和小說的關(guān)系。我們因此可以說,王堯是一個(gè)具有文化抱負(fù)的、具有歷史責(zé)任感的新銳小說家。我為江蘇的文學(xué)涌現(xiàn)出這樣一個(gè)朝氣蓬勃的小說家倍感欣慰和鼓舞。”

- 澎湃新聞微博

- 澎湃新聞公眾號(hào)

- 澎湃新聞抖音號(hào)

- IP SHANGHAI

- SIXTH TONE

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司