- +1

葛兆光:“亞洲”或“東部亞洲”,憑什么成為一個歷史世界?

“亞洲”或“東部亞洲”,它為什么,或者由于什么可以成為一個歷史世界?

就像我們在一開始說的,我們當然知道,亞洲并不是一個,東亞、南亞、西亞、北亞差得很大,甚至連東部亞洲也未必是一個,從語言、文化、人種、經濟各個方面都千差萬別。

過去寫亞洲歷史,都會碰到這個麻煩。我想舉兩部很典型的書為例:一是宮崎市定《亞洲史概說》,他和前面我們提到的桑原騭藏一樣,亞洲歷史包括了東亞、西亞、北亞和南亞,如果從宗教角度看,至少涉及了襖教、摩尼教、伊斯蘭教、佛教印度教、儒家覆蓋的廣大地區。所以,他很聰明地不論述什么是亞洲的共性這個問題,你看他在第一章《亞洲諸文化的形成及其發展》里,就是分別介紹古代波斯、古代印度、古代中國,大概地分成三大塊,然后再討論各個民族與文化的相互交往。但是,美國學者羅茲·墨菲的《亞洲史》,則把大部分西亞的伊斯蘭世界從亞洲隔出去,試圖對此概括出一個亞洲性來。他用了一個“季風亞洲”概念,基本上西邊兒只是阿富汗、巴基斯坦、印度,不包括伊朗、伊拉克、土耳其和阿拉伯半島,你看他的書里,地圖就只有這一半。為什么?他自己說,阿富汗以東和近俄羅斯以南的這一塊兒,還有“一些有著普遍意義的特征, 使它成為一個合適的完整的研究學習單元”,他列舉的歷史與文化特征包括:(1)大家庭和親屬關系網及其多重功能具有重要性;(2)為家庭或地位尊重知識;(3)尊敬長輩以及長輩有權威;(4)婦女處于屈從與謙卑地位;(5)社會分等級;(6)重視歷史和傳統;(7)集體優先于個人。他把這些稱為季風亞洲所有地區共有的文化特征。可是,這個總結我是不贊成的,因為這些指標不具有根本意義,也不能涵蓋整個季風亞洲,而且,所謂季風亞洲那么大,內部差異太大了,印度教佛教區域、伊斯蘭文化區域、儒家文化區域,在這些方面不見得趨同。

《亞洲史概說》

《亞洲史》

當然,從歷史上看,亞洲/東亞的某些歷史聯系,實在也是不少的。以前,我們特別愛用“圈”這個字,表示某個歷史文化共同區域。比如漢字文化圈、儒家文化圈、佛教文化圈、東海或者南海貿易圈等等。一個區域在歷史學意義上可以成為一個“圈”,一定得有一些聯系的要素才行,這個聯系的要素,就是彼此可以成為一個歷史、文化或經濟世界的基礎。而注重"聯系"的全球史研究或者區域史研究,這個“圈”,也就是他們關注的“網絡”,是把不同國家和族群連在一起的“網”。無論是“圈”還是“網”,一般說來,使一個區域成為一個歷史世界的,應當特別關注的因素大概有以下五個——

一是戰爭。

戰爭導致不同地區之間的聯系,是不消說的。從小的來說,戰爭推動吞并和殖民,秦漢以郡縣制把各種華夏邊緣逐漸“納入中國”,主要依靠的是武力,在政治制度上統一,否則六國諸侯誰聽你的呀。同時,從大的來說,戰爭也推動技術、知識、風俗和物質在全世界范圍的交流,影響宗教信仰和政治文化等的變動。比如:(1)公元 750—751年發生在蔥嶺以西,也就是現在中亞一帶的怛羅斯之戰,就使得大批中國戰俘進入中亞西亞甚至歐洲,《通典》里面說“高仙芝伐石國,于怛羅斯川七萬眾盡沒”。你看從《通典》等文獻中重新輯出來的杜環《經行記》就知道,很多東方的文化、東方的技術都向西傳播。據有人說,西方早期都是用羊皮紙,一直到怛羅斯之戰,中國戰俘被虜,大食人學會了造紙術,在撒馬爾罕造紙,向西方出口,從此這種書寫新材料才逐漸傳到西方,于是,用紙書寫和印刷的世界就形成了,這對歐洲來說影響巨大,甚至后來走出中世紀、文藝復興、民族國家形成,似乎都和這個技術傳播有關。關于這一點,大家可以看年鑒學派大學者費夫賀和馬爾坦的《印刷書的誕生》。(2)接下來八世紀末,回鶻和崛起的吐蕃王國之間爭奪北庭的戰爭,有人指出,盡管吐蕃控制,使得唐王朝失去了北庭和西域的控制權,但是信奉佛教的吐蕃,也使得更西邊的伊斯蘭力量未能更深入地東進,這影響了西域乃至中國內地的宗教與文化。(3)蒙古時代為什么可以說是世界史的開端?就是因為蒙古大軍東征西討,通過戰爭把歐亞大陸連起來,成為一個有機的世界了。(4)十六世紀九十年代的“壬辰之役”,就是豐臣秀吉侵略朝鮮的戰爭,朝鮮、日本和中國打了一仗,很多朝鮮人被擄到日本,從這些朝鮮戰俘那里,日本也學到了很多大陸的文化、知識和技術,包括燒制瓷器(像下面講到的古伊古丹瓷器即“有田燒”),如果談論“瓷器制造的世界史”,中日朝這也是很重要的一個“圈”。

二是移民。

在亞洲/東亞地區,移民是使各個區域各個國家在文化上互相聯系的重要因素。現在,大家都說日本大和民族多么單純,其實,日本的早期人口中,有多少是原住民?有多少是從百濟移民過去的?現在流行的說法,說日本繩文時代的人來自東南亞,彌生時代的人來自東北亞。就連日本的天皇,還有人說有來自朝鮮半島的血緣呢,這絕對是真的。日本有名的桓武天皇(かんむ てんのう,737—806), 他媽媽高野新笠就是來自百濟的。如果按照江上波夫(えがみ なみお,1906—2002)“騎馬民族”的理論,日本人還有一部分是北方亞洲游牧征服者的后代呢。當然,日本也有中國人后代,你們都會記得“徐福”的傳說,徐福是不是真的有,還可以討論,那幾千個童男童女是不是真的去了日本,也可以懷疑,不過早期日本所謂“歸化人”,也就是中古時代從大陸過去的移民嘛。

桓武天皇

中國也一樣,不說最早的,就是到了中古,那各族移民也同樣多了去了。唐代以前的,你讀一讀姚薇元的《北朝胡姓考》、唐長孺的《魏晉雜胡考》和馬長壽《碑銘所見前秦至隋初的關中部族》,你就知道北方中國胡人移民的情況。到了七世紀,唐王朝打敗東突厥,也曾把突厥人安排在長安附近居住,突厥人慢慢地就成了長安人;聯合新羅統一朝鮮半島的時候,也強迫高句麗和百濟的很多人進人唐王朝控制的地區,于是,高麗人就變成中國人;至于西北過來的中亞西亞胡人,比如什么來自中亞的“昭武九姓”,來自西亞的“波斯胡”,還有所謂“菩薩蠻”,也是外來人口呀。舉兩個大家可能熟悉的例子,一個是白居易,陳寅恪就認為他的先人是“蕃人”;而尉遲恭呢,就是大家知道的和秦叔寶一塊兒當門神的那個武將,日本的羽溪了諦、榎一雄,中國的向達,都曾經猜測他家族來自于闐,而趙和平就考證了在青海、甘肅一帶,有八個尉遲家族的人物。最近尉遲氏的墓志出土了,證明尉遲氏是鮮卑人,魏孝文帝之后,分為洛陽和并朔兩支,在北周、北齊都很顯赫。你們看,中外之間,是不是移民很多?給大家說一個有趣的例子,以前,葛承雍說崔鶯鶯是“酒家胡”,有媒體借機宣傳說,就是“外國酒店女招待”,這當然是嘩眾取寵的媒體標題黨,但當時長安酒家的胡姬,確實是很多,李白的詩就說“胡姬壓酒勸客嘗”嘛。

當然,明清以后的移民現象更值得注意,如果說中古以來,特別是東晉南渡、安史之亂、宋朝南渡為代表,引人矚目的是北方胡人南下,中原漢人再南下,重新定義了中國的地理空間,那么,對于明清以來的移民,你要關注的,一是海上移民,從東南沿海區域向菲律賓、馬來亞、印尼、文萊的移動;二是從廣西和云南向緬甸、越南、暹羅的移動;三是從湖廣地區向川黔的移動。前面兩種移民,把東亞、東南亞連起來了,也重新塑造了南方中國和東南亞高地、平原和港口地區的文化交流。后面一種移動,有人說是內部殖民,實際上和西南地區的“改土歸流”、文化開發,逐漸納入華夏,很有關系。

三是貿易。

商品流通是廣袤的各區域之間最明顯的聯系了,也許不用多講,現在學界有說“環東海貿易圈”的,有說“南海貿易圈”的。大家都知道,傳統時代的商品流通里,最引人矚目的就是“絲綢”和“瓷器”。絲綢的貿易形成了“絲綢之路”,把東亞、中亞、西亞和歐洲聯系起來,而瓷器則構成更廣泛的陸地和海上貿易圈。2016年,我曾經在新加坡的亞洲博物館參觀“黑石號沉船”的出土物品,讓我非常震撼和感慨,在一千三百年前的唐代居然有這么大的商船,經由中國沿海,到南海,到馬六甲,到印度洋,然后到達波斯;居然有這么多的瓷器,包括河南鞏縣、湖南長沙的產品,通過這些海上的貿易船,運到遙遠的地方。瓷器的貿易甚至一直到 達非洲東岸,考古學家說,在非洲肯尼亞,就出土過元明清三代的瓷器。大家知道,北起韓國木浦、中國山東,南到福建泉州、廣東陽江,都出土了好些沉船,這些從事海上貿易的船只,很大很大,宋元時代就有可以裝載30萬斤,五六百人的大船,包括從中國出去的,也包括來自印度洋的,他們通過香料、瓷器、絲綢的貿易,把東北亞、東南亞,甚至印度洋上的印度、波斯、非洲,都連在一起了。

黑石號復原模型

順便說,對瓷器的需求,還促使這種制造技術在東亞的傳播,我曾經在日本福岡國立博物館看到,中國的瓷器技術經過朝鮮,傳到日本,在十六世紀九十年代的“壬辰之役”中被日本俘虜的朝鮮工匠,就把來自中國和朝鮮的瓷器制作技術帶到了日本,后來,日本九州的所謂“古伊古丹瓷器”,就是后來所謂的“有田燒”, 反而比中國的瓷器還好,甚至在外銷歐洲的時候,搶了中國的生意。不過,在通常注意的“絲綢”和“瓷器”之外,我覺得香料,以及白糖、茶葉和鴉片這三樣,特別值得注意。像德川時代的日本長崎,與中國合法的貿易中,最大宗的就是白糖。一只船幾十噸上百噸的糖,像乾隆四十四年(1779)沈敬瞻當船主的南京船元順號,船上裝了165000斤白砂糖,12000斤冰糖;乾隆五十四年(1789)朱心如當船主的安利船,也是165000斤白砂糖,裝了1420包, 冰糖19500斤, 裝了100桶。在這個需求和貿易背后,也許,還有很多可以說的話題呢。

順便插一句,商品流通的同時,還有錢幣的流通,古代中國出土了不少古羅馬、古波斯的金幣、銀幣,而環東海南海各國也出土了很多中國的銅錢,中國的銅錢有一段時間就像“國際通貨”,在日本、朝鮮、安南以及東南亞各國流通的,為了鑄錢,而中國的銅又不夠,于是要從日本進口銅,一直到清代,各省還是要從日本販運銅來鑄錢,這也可以是一個“錢幣的全球史”吧。

四是文字和圖像。

文字和圖像,是“無腳走天下”的東西。以前西嶋定生說的“漢字文化圈”,就是把東亞——其實還包括越南——連在一起,依賴漢字書寫的習慣的一個文化共同體。漢字就像歐洲的拉丁文,各國都用這種文字來書寫、聯絡、紀事,各族就一定共同擁有一些思維習慣、傳統文化、禮儀規則。就像拉丁文的傳統一旦崩潰, 各國開始用各自的“國語”和“國字”書寫、印刷、傳播、教育,大帝國或共同體就開始分崩離析了。以前胡適就說,文藝復興催生的最重要成果就是“國語”,“國語”則是近代建立民族國家的基礎。

但是,在傳統時代,東亞確實就是共同使用漢字的,這種文化把東亞聯系成為一個歷史世界。到了近世日本用假名,朝鮮用諺文,各自創造自己的語言文字,促成各自的文化獨立意識,以漢字作為通行書寫文字的東亞歷史世界就開始分化了, 但是,你看看長崎唐船貿易里面,有多少漢字的書籍在流通?日本學者大庭脩對江戶時代唐船貿易中的書籍流通研究,非常重要,因為即使在彼此鎖國的時代,大量漢字圖書也一樣把東亞連成一個知識網絡,而廢棄漢字,可能會導致對中國傳統的背離。所以,朝鮮世宗二十六年(1444),也就是明朝正統九年,朝鮮國王頒布《訓民正音》,推廣諺文也就是有音無義的朝鮮拼音文字,有一個叫作崔萬理的三品官員就反對,他說這很危險,因為推廣了這種文字,就違背了“華制”。什么是“華制”?就是書同文。他說,只有蒙古、西夏、日本、西蕃(西藏)才另有文字,但是另有文字的“是皆夷狄耳”,可見文字是一種很重要的聯系,所以才有“漢字文化圈”的說法。

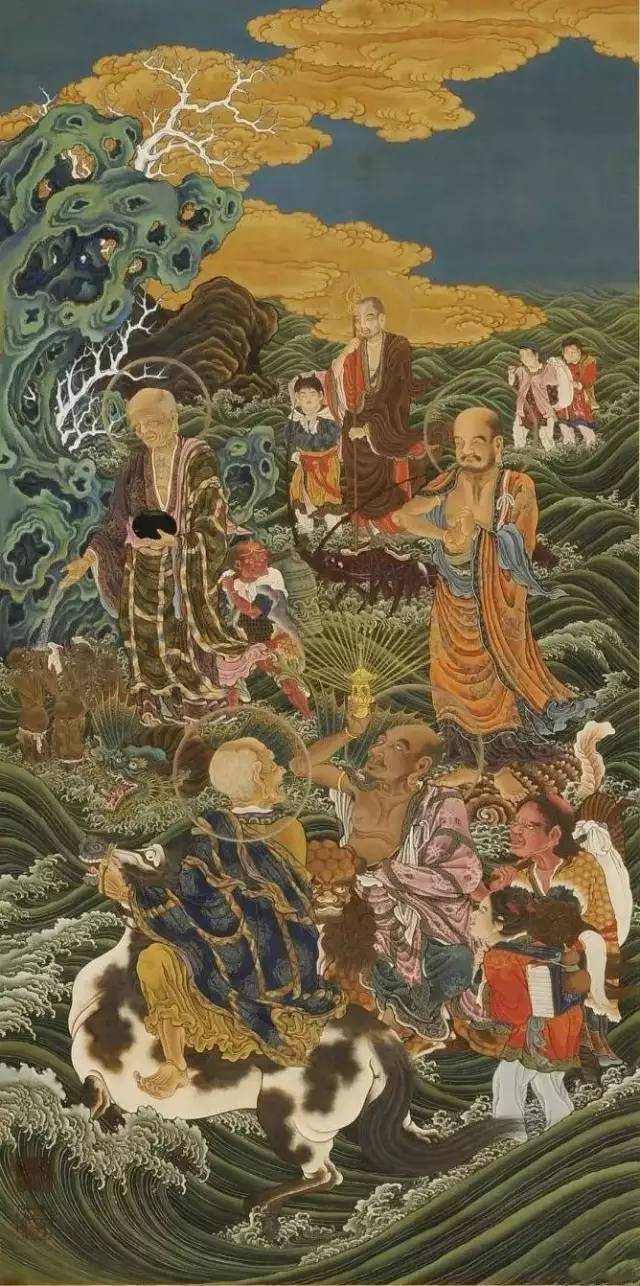

同樣,圖像也是一種構成共同文化的要素,從古代中國形成的繪畫,包括它的色彩線條、形態風格、欣賞習慣,更包括若干共同的主題。比如墓室壁畫中的四神星象、出行狩獵、宴飲歌舞,日本的“飛鳥美人”和集安的高句麗墓室壁畫,以及西安的唐朝墓室壁畫,很多是很像的;再比如宗教雕塑和繪畫中的佛菩薩、十殿冥王、高僧,以及文人藝術中的幽玄山水、花鳥魚蟲、都市繁華等,這些共同的主題和風格,都是把東亞聯系為一個歷史世界的“要素”。比如,寧波的畫家,就專門給日本繪制他們訂購的佛畫,現在我們還看到一些日本保存的宋代佛畫,像《十王圖》,就是那個時候的出口商品。最近,藝術史界討論很熱烈的《五百羅漢圖》,分別收藏在日本的大德寺,美國波士頓美術館、弗利爾美術館,這就是南宋前期(約孝宗、光宗、寧宗時代)明州(也就是現在的寧波)畫家周季常、林庭珪畫的, 后來輾轉被日本鐮倉壽福寺收藏, 先后經過當時日本執政者北條、豐臣秀吉所擁有,最后才被大德寺所得,其中又有十幾幅流落到美國,就是這些羅漢圖,也就構成了一個聯通東亞藝術史世界。我以前讀到石守謙講山水畫的一篇文章,里面就提到宋代開封流行十一世紀后期日本的繪畫折扇,當然這種"倭扇"也可能并不是真的日本貨,而是高麗商品,因為郭若虛《圖畫見聞志》里面說,高麗國每次派人到中國,都帶了折疊扇,“其扇用折青紙為之”,有的“以銀泥為云氣月色之狀,極可愛,為之倭扇”,當時有人分不清日本、高麗,還以為日本是高麗的附屬國,所以高麗的折扇也叫作“倭扇”。北宋人記載說,熙寧年間,汴梁相國寺,也就是首都最熱鬧的地方有賣日本國扇,“淡粉畫平遠山水,薄傅以五彩,近岸為寒蘆衰蓼,鷗鷺佇立,景物如八九月間,般小舟,漁人披鞋衣釣其上,天末隱隱有微云飛鳥之狀,意思深遠,筆勢精妙”,而且價格非常昂貴。但是,你從描述來看,這折扇畫風完全是中國的,但是這折扇卻是日本的,也可能是在高麗紙上畫的,這個小小的例子,說明東亞藝術確實有共同要素。

《五百羅漢圖》(局部)

五是宗教信仰。

在亞洲或者東亞,曾經流行,并且超越國家或王朝的,有好多宗教,中古有所謂“三夷教”,就是從歐洲、阿拉伯半島、西亞逐漸過來的宗教。瑣羅亞斯德就是襖教,摩尼教后來也叫明教、食菜事魔,景教也就是后來的也里可溫、天主教、基督教。此外,還有回教也就是伊斯蘭教。其中,普遍存在于亞洲尤其是東亞,一直不斷的,最明顯的當然是佛教。大家都知道,佛教是一個世界性宗教,但更應當說,它就是亞洲的宗教。它從尼泊爾、印度起源,一面傳到中亞、西域,一面傳到南亞、東南亞,通過陸、海兩道 進人中國,從中國到朝鮮,從朝鮮進人日本,不僅形成南傳佛教、漢傳佛教,而且還分成不同流派,密宗從印度傳人中國,在盛唐熱鬧了一下,很快衰落,可是在日本,卻大大興盛,成為日本真言宗;佛教在中國大部分 地區是漢傳佛教主要是大乘,但是在云南卻受緬甸、印度和西藏佛教影響,好多地方是小乘或密宗;在發源地印度,佛教衰落得一塌糊涂, 但是,在東南亞卻非常興盛,你看緬甸、泰國、老撾、柬埔寨就知道。

不光是佛教這樣所謂世界性宗教,就是很多看上去是某個國家的土產宗教,像中國的道教、日本的神道教,也有很多外來因素,不把它放在亞 洲或者東亞背景中,也研究不好。甚至包括墓葬壁畫、神像、隨葬品等等,也是各個區域互相影響的。舉個前人研究很深的例子。十二支,也就是十二地支,作為十二生肖神像,以前,最早有章卷益討論過,童書業和他的女婿黃永年先生也考證過;日本更早,像內藤湖南也考證過,而西嶋定生則寫過一篇長文《中國、朝鮮、日本十二支像的變遷》,就非常仔細地討論中古墓葬中的十二支像,在新羅、日本和中國的流傳和變化,說明先是在墓志石上有獸身獸首的十二支,這從隋代就出現了,到了唐代天寶年間,出現了人身獸首的十二支像,到了晚唐九世紀的時候,又出現了人身人首的十二支像。這種十二支的變化,陸續影響到新羅、高麗、契丹、日本,出現了相應的十二支像。

可是,事情沒那么簡單。如果你再看法國學者沙豌的《突厥十二生肖》, 就會發現這種信仰實際上還不只在東亞流傳, 甚至還傳到吐蕃, 宋仁宗時代就由出使的官員傳到啪廝啰(就是吐蕃之一部),也逐漸波及東南亞,元代就傳到了柬埔寨和暹羅,那里的十二生肖名稱,是從安南語轉譯的漢語;甚至早在唐代中亞、北亞的騎馬民族就已經知道十二生肖并用來紀年。沙豌甚至還認為,可能是突厥人發明的十二生肖,在公元初年才傳到中國,“在掌握更多的情況之前,應將十二生肖的發明歸功于突厥人”,這就更麻煩了。這就是一個貫通亞洲歷史的很好例子。

古代宗教信仰是這樣,那么,近世的宗教信仰呢?我講一個例子,基督教傳到東亞來,在日本、朝鮮和中國的反應就值得比較,我以前寫過一篇論文,通過十九世紀初朝鮮“辛酉教難”中的黃嗣永帛書,就討論過日本德川時代、李朝朝鮮以及清代中國對基督教的不同反應。

如果你把宗教傳播、宗教反應,放在東亞整個區域連在一起討論,你就能看到很多有趣的文化史現象。

(本文選摘自《亞洲史的研究方法:以近世東部亞洲海域為中心》,葛兆光著,商務印書館2022年10月出版,經授權,澎湃新聞轉載。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司