- +1

“喚醒”石宕:當代語境與藝術里的縉云廢石窟

古語有“點石成金”,在浙江縉云縣,一個個廢棄的采石場,通過建筑師的改造與設計,輔之以藝術的呈現,讓人意外地實現了“華麗轉身”。

浙江縉云縣凝灰巖資源豐富,由此衍生了歷史悠久的采石文化。宋代以降至上世紀八十年代,當地留下三千多處開采遺跡,被稱之為石宕。近年,當地政府邀請建筑師團隊對當地的部分石宕進行規劃和改建,并注入形式多樣的藝術功能。今年因受石宕吸引而長駐這里的藝術家王點(LEOW)利用石宕空間專門創作了一組新媒體藝術,抽象的新媒體藝術在巖壁上呈現出獨特的視覺效果,夜色中,與石宕的原始質樸粗獷相映,給人以別樣的視覺感染力。

《澎湃新聞·藝術評論》近日專程走進縉云,看這些石宕在建筑設計與當代藝術語境里如何“涅槃新生”。

浙江縉云縣,因山而得名。縉云的仙都,山青水碧,軒轅黃帝曾駐蹕于此,春秋時著名謀士計倪曾在山中隱居,北宋大學者朱熹曾在獨峰書院講學……而這里四周的山里,盛產凝灰巖,這是一種火山碎屑巖,樸實而致密。

宋代以降至上世紀八十年代,縉云縣的工匠們用人力和機械大量開采這種凝灰巖,用于建房、鋪路、架橋等產業建設。如今,這里留有3000多處開采遺跡,被人稱之為石宕。這些石宕既是自然奇觀,也是人造空間,在自然與人為的交融下產生了獨特的質感。以至于有人感嘆,這里就是傳說故事里的愚公移山。

浙江縉云縣仙都景區,相傳軒轅黃帝曾駐蹕于此

浙江縉云縣仙都景區邊已改建的石宕

2000年后,因當地政府決定禁止對巖石進行開采,石宕的安全隱患和文化遺產的活化利用便逐漸成為了新的課題。2021年,建筑師徐甜甜和其團隊受邀對其中的9個石宕進行規劃和改建。現在,有3個項目改建成功并對外開放:一個石宕被改成了書房,一個被改建為具有良好聲學效果的錐形演繹場,還有一個被改成了演示采石的表演地。

隨著改建成功,這里迅速成為網紅景點吸引了眾多游客前來拍照打卡。

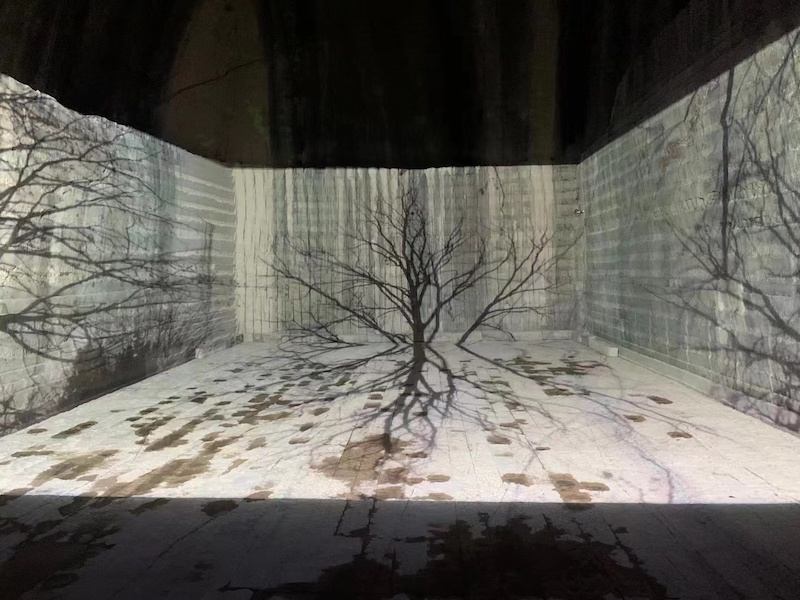

當地逐步在思考如何把藝術功能注入改建的石宕中。其中,采石表演地的那座石宕近期便增加了新媒體藝術的放映功能。10月28日至29日晚,這半年多年來一直在縉云駐地創作的藝術家王點(LEOW)在石宕里舉辦了兩場新媒體藝術放映會。新媒體藝術的現代、抽象感在質樸的巖壁上呈現出獨特的視覺效果,而自制的音樂也在巖壁的回響中形成渾厚而獨特的聲效,讓前來觀摩的不少藝術界專業人士也稱奇不已。

縉云采石的歷史變遷

縉云縣凝灰巖資源豐富,蘊藏量居全國第一,由此衍生了歷史悠久的采石文化。據說,早在宋代,當地就有了“家庭式”作坊的人工采石活動,不少人長期以此為生。

此外,縉云還是傳說中的軒轅黃帝升天之地,其境內仙都風景區的著名景點鼎湖峰即為江南地區黃帝祭祀文化的中心;仙都景區內的倪翁洞集結了許多從唐至今歷代書家的摩崖石刻,如洞口便是唐代文學家、書法家、縉云縣令李陽冰小篆“倪翁洞”石刻。

縉云縣鄭弄地區的采石場遺跡

縉云縣鄭弄地區的采石場遺跡

據說,在開采時,采石匠會根據上一輩傳下來的經驗,判斷石頭的肌理、形狀、大小,有些自上而下開采,有些則從山的中間向上或向下開采。雖然如今已禁止了開山采石,但縉云縣留下了3000多座形態各異、氣勢恢宏的石宕。

當地人告訴澎湃新聞,雖然自古就有采石文化,但大規模的采石現象是近現代發生的,很多石宕也源自于這一時期的開采。上世紀七八十年代,縉云采石迎來興盛時期。對此,縉云縣仙都風景旅游區黨工委書記、管委會主任、仙都街道黨工委書記胡雄俊告訴記者,當時這里的開采產業支撐起來幾代人的生活夢想。

采石工匠

采石工匠

采石工匠鑿下來的石條

縉云采石匠非常講究技術,開采出的條石規格為長約40厘米、厚約20余厘米。之后,一塊塊條石被裝上獨輪車或人力三輪車,建房鋪路,變成石街、石橋、石房。下洋村村民劉鍵曾是一名采石匠,他曾說,“凝灰巖開采時比較軟,到洞外風一吹就硬了。”

地處仙都景區小赤壁附近的當地著名民宿“近云·麗舍”女主人趙淑媛則回憶說,他的姐夫曾從事條石搬運工作,小時候還坐在推車里進入洞內目睹采石場景,等姐夫出來時,自己也會去搭把手。對于這些石宕在哪,有什么形狀,當地不少百姓都如數家珍。

清塘邊的石宕

清塘邊的石宕

清塘邊的石宕

手工開鑿與自然風雨的侵蝕融合成了獨特的雕琢風格,讓這些采石地成為了嘆為觀止的遺跡。這些石宕形態千變萬化:在鄭弄地區,據說有縉云現存最大的采石遺址,走入其中就如同是來到古羅馬時代的競技場;而清塘邊的石宕,則如同斗拱宕門、抬頭望去可見天窗;仙都景區邊的石宕有的則如同露天劇場,有的抬頭望去如同一線天奇觀……

由于采石帶來的生態影響,自上世紀90年代末開始,縉云大部分石宕逐漸停止開采。當地俗稱“巖宕”的采石場遺址,卻被大規模地保留下來。如今,這些遺址主要分布在仙都、壺鎮、舒洪、東方和五云等地,其中仙都和壺鎮的采石遺址最為壯觀。

仙都景區邊至今還留有部分開采下的石條

仙都景區邊的石宕

仙都景區邊的石宕內部

仙都景區邊的石宕內部

仙都景區邊的石宕內涌出的地下水源

雖然開采行為被禁止了,但閑置的石宕存在著坍塌危險。為此,對于石宕的管理,改造成為了當地政府亟待解決的問題。

“這些空下來的石宕成為了管理難題。很多游客會聽到當地人的介紹,帶有獵奇心理,或是帶著深入風土人情的欲望,去觀看。但是很多石宕存在安全隱患。”縉云縣仙都街道辦事處主任、仙都管委會常務副主任潘春曉說。“而在另一層意義上,縉云百姓對于石宕懷有深厚的感情,而閑置下的石宕也是資源的重新整合與盤活。”胡雄俊對澎湃新聞說。這也如同一些藝術史家所描繪的廢墟里的美學體驗,帶有一種直面過去,與過去絲絲相連的懷古之情。

因此,保護與改造計劃也逐漸被提上日程。

石宕的改造

對于石宕的改造,縉云縣風景旅游區黨工委書記、管委會主任胡雄俊說,“在縉云,本來我們有一個巖洞餐廳,后來因為安全隱患關掉了。在石宕改造初期,曾有過建造石窟的想法——即在巖洞里開鑿造像,但因為石窟都跟某一特定時代的宗教信仰有關,最后也放棄了這一理念。”

2021年,縉云縣委托建筑師徐甜甜及其事務所團隊DnA_Design and Architecture,在與地質安全檢測、巖土加固工程與隧道施工單位的探討及合作下,從3000多個廢棄石宕中挑選了9個具有代表性的石宕進行生態活化利用。

改造的石宕位于鼎湖村北部約1公里的山谷

改造的石宕入口道路

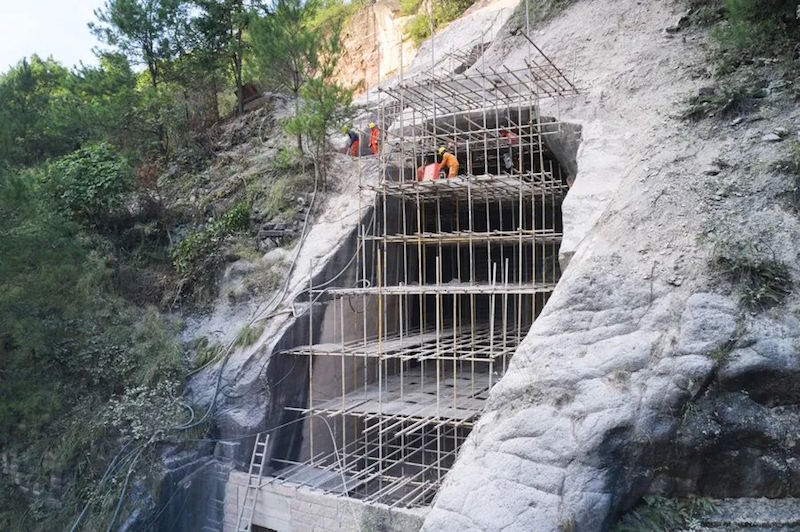

石宕施工現場 ? Xiandu Scenic Area.

徐甜甜改造的石宕位于仙都景區的核心村——鼎湖村北部約1公里的山谷中。山谷自西南到東北,劃分出兩條山脈,9個石宕坐落于兩側。一條穿過山谷的鄉間道路,將其聯接并串成獨特的游覽路線。胡雄俊說,這里位于仙都景區邊,改造既有利于景區業態的開發,同時也是出于了改造初期便于管理的目的。

目前,9處試點石宕改造已完成3處,并已于今年10月投入使用。走到現場,記者首先看到的便是山間道路停滿汽車,不少游客紛紛下車打卡,而聽到最多的則是“哇”的驚嘆聲。一組組人進進出出,在這里組團拍照打卡。

其中,入口處的是10號石宕,也是這一游覽路線的出發點。該石宕是一個三面圍合的空間,呈現特有的幾何形態,常年的雨水沖刷在巖壁上形成了峻黑的、富有沖擊力的痕跡。據說,這里曾是村民的養雞場,在最初的設計中,石宕被設計成了采石文化的戶外表演場所,采石匠在這里一鑿一錘,演繹著昔日的場景。而現在,10號場所已增加了功能,成為了多媒體藝術放映場。

改建完的10號石宕

改建完的10號石宕(俯視角度)

之后便是9號石宕,其外觀像一個傾斜陡峭的屋頂,很有辨識度。通過狹窄的入口,便能看到一個矩形的區域,凝灰巖(火山噴發后凝固的石頭)在陽光下泛紅,呈現出溫暖的色調,而最特別的則是紅色凝灰巖圍合產生的聲學效果。據悉,這是清華大學的聲學專家燕翔教授對石宕進行了聲學優化,在巖壁上增加了吸音欄板。

9號石宕

9號石宕

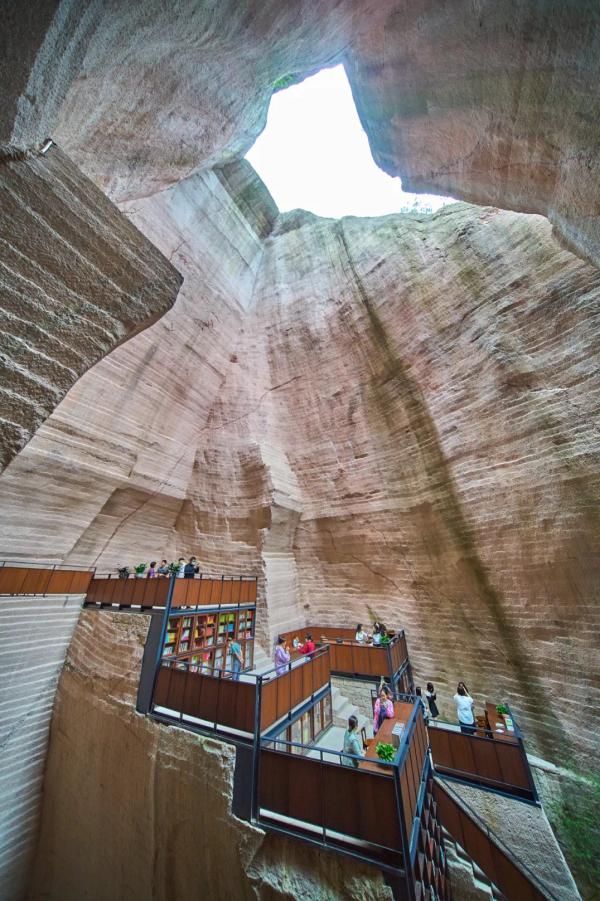

而8號石宕是一個內部空間高聳,向山谷中延伸空間。這一空間深度約50米,高度近40米,是自上而下手工開采的結果。建筑師徐甜甜用一條“之”字形的樓梯,串聯起原有的數個采石作業臺。在原來的作業臺上,現在加工安置來由竹楠木制成的書架與欄桿。這個石宕現在名字叫“巖宕書房”,是一個供游客休息的圖書館,底部售賣咖啡,向上延伸的書架上則安置了有聲讀物。

8號石宕入口處

改建成書房的8號石宕

改建成書房的8號石宕

徐甜甜此前在接受媒體采訪時說,石宕的改造設計原則是將干預、投入成本減到最低,同時得用生態修復和可持續的改造方式,“如果把我們做的設計單獨摘出來,確實是沒有太多東西——但這個恰恰是設計的關鍵。設計僅僅提供必要的干預,人的停留空間和行走路徑,讓人的關注度是在石宕自身,就是走進去,感受石宕,被這個形態所震撼,而不是做一個形式矯揉造作來和它對抗。”

此外,在徐甜甜看來,這一改造就是滿足當地村民的需求——留住對當地歷史的回憶和驕傲。

“縉云石宕——化身洞天舞臺:從經濟開發到生態再利用”展覽開幕現場 ? Erik Jan Ouwerkerk

“縉云石宕——化身洞天舞臺:從經濟開發到生態再利用”展覽開幕現場 ? Erik Jan Ouwerkerk

對于石宕改造的認可不光來自當地政府、村民和游客,該案例也已走入國際。今年,一場“縉云石宕——化身洞天舞臺:從經濟開發到生態再利用”為主題的展覽在德國 Aedes 建筑論壇展出。這一展覽包含數件由半透明聚酯材料制成的、底部裝有燈箱的洞窟展示模型,以及一件呈現“書山”細部結構的大型石質模型。通過模型、照片、圖紙、影像,將巖壁中的結構呈向世界,展示石宕渾然天成的空間感。

在德國乃至世界各地,有很多類似的露天、地下礦山正面臨嚴峻的生態挑戰。建筑論壇中的一位館長曾表示,該展覽在聚焦中國當代建筑可持續發展可能的同時,也為中國以外的環境改造項目帶來借鑒,如德國的露天礦址和地下礦洞改造。

新媒體藝術也在“點亮”石宕

10月28日與29日,藝術家王點(LEOW)在10號石宕、9號石宕舉辦了兩場新媒體藝術放映會。新媒體藝術的現代、抽象感在質樸的巖壁上呈現出獨特的視覺效果,而自制的音樂也在巖壁的回響中形成渾厚而獨特的聲效。

王點1986 出生于上海,自幼學習古典音樂,在英國留學后,迷上了音樂編曲和新媒體藝術創作。今年3月,他離開上海來到縉云,一下就被當地優美的風景所吸引,其后就有了駐地創作的念頭。

王點在石宕新媒體藝術放映會現場

新媒體視覺投射在巖壁上

王點告訴澎湃新聞,“從音樂的角度來說,在戶外做音樂一般只能是擴聲效果,但這里會融入自然的回響,感覺很不一樣。在視覺上,無論是手機,還是大投影屏幕,都是平面的,而這里對我來說是一個挑戰。巖石空間會拉伸作品的視覺效果,需要不斷去調試,配合著巖石肌理,投放效果特別棒。作為藝術家來說,我喜歡這里的新鮮感。”他說,自己一邊創作作品,一邊來場地做調試。而這里的管理者很支持他,也支持他的創作,并希望他為縉云創作一些作品留下。

王點的新媒體作品投射在石宕巖壁上的細節

王點的新媒體作品投射在石宕巖壁上

王點的新媒體作品投射在石宕巖壁上

放映會上,其作品皆由數字AI技術根據其自創的音樂構建而成,在音樂的引導下,虛擬敘事與現實場景重疊交織,產生震撼的抽象視覺和張力。其中,作品《INNER FIRE》呈現的是一團抽象的火焰,帶領觀眾進入混沌;《CITY MASK》的視覺素材來自上海,展現都市生活中的暗部;《METAL DANCE》則是以水石元素作為主視覺,以抽象的畫面展現自然蝶變;而作品《趙姐的帽子》則是他居住在“近云·麗舍”民宿期間,為照顧他的民宿女主人趙淑媛所作,用她的斗笠衍生出一系列視覺敘事。“這個夏天走訪了很多石宕,特別熱,趙姐經常開車陪我走訪,戴著她的斗笠,讓人印象深刻。”

據悉,放映會的作品中,《CITY ALTAR》為上海西岸博覽會DREAM video參展作品,《趙姐的帽子》則已參展了2022柏林影像節。

在他看來,自己的創作為石宕的新媒體藝術展現打下了一定的基礎。調整好設備后,未來可以有更多的藝術家來這里放映作品。

如今,新媒體作品為石宕帶來了新的生機與活力。胡雄俊說,10號石宕本來是采石表演,但這樣的演出不能一直進行,而新媒體藝術的放映也為石宕帶來了新的功能。據悉,未來這里將定期投放藝術作品。

一些現場觀摩的知名藝術評論家認為,這樣的新媒體藝術因為切合當下年輕人的感受,融入錄像藝術、數字藝術、互動藝術、互聯網藝術、虛擬藝術、聲音藝術等,且又有著藝術家足跡所至的異域元素,在粗獷而質樸的石宕中觀看,給人以巨大的視覺沖擊力,“這樣的新媒體藝術可以讓人感受到了藝術家對縉云山水、自然與人文,發自內心的熱愛,而且以一種可以為年輕人接受的時尚方式呈現,這是很少見的。”

“夜色時進入石宕,觀看新媒體藝術,這樣的感受是在都市里的藝術館放映廳所無法取代的。石宕的設計與改造是在當代語境里,以當代多媒體藝術作品在這里呈現,有著一種粗獷的張力,與石宕的巖石肌理反而更有一種契合度,而且,有著一種更宏闊的視野在其中。”一位知名藝術評論家說。

石宕改造與藝術注入的意義

石宕的改造和藝術演繹,已悄無聲息地調節了游客的構成比例,吸引到不少年輕游客。這里每天有不少村民、游客來拍照,跳舞,也有很多文化機構選擇在此地舉辦活動。甚至很多人來到縉云就是為了看一眼石宕。

石宕游覽路線入口處

石宕游覽路線入口處

胡雄俊告訴澎湃新聞,在已經完成的三個石宕改造后,未來還將有6個石宕被改造,整體9個石宕將組成一天的石宕游覽路線。“在已改建的石宕后面是一條27米長的隧道,穿過隧道,未來將會是一個石宕茶室,那里有一個池塘,石級上長滿青苔;走下去是一些不規則石宕,將被做成瀑布水景;再過去是一個打卡拍照點“石梁夕照”,為游客提供觀看日落美景,類似于頤和園金光穿孔的效果;然后是一個下沉式的石宕餐廳,內部有白色霧氣;最后在半山腰有一個敞開式的,層級錯落感很強的石宕,如同古戰場一樣,供游客看星星,看表演。“我們把它叫做’十二時辰游仙都石宕’,這也剛好是一天的行程。”

計劃改造的2、3號石宕,攝影:王子凌

計劃改造的2、3號石宕,未來將改造為茶室,攝影:王子凌

他認為,這里生態好,風景好,很多中老年人喜歡來旅游。但在信息時代,高等級景區間的走訪、交流很多,而仙都景區的定位就是一個傳統山水觀光型景區,如果沒有緊跟嶄新的沉浸式體驗潮流,是很難吸引到年輕人。“因為到晚上,年輕人很想尋覓點夜生活,但景區晚上關門后,這里就沒夜生活了。相比于傳統美術館中的拍照打卡,在石宕打卡有著不一樣的意義。我們要考慮全年齡段的人,以及他們的知識結構層次。它的最大作用是平臺作用。我們的目的就是把人流、物流引進來,以此促進整個地方的產業發展。”

9號石宕曾舉辦婺劇表演,照片:王子凌 ? DnA_Design and Architecture

夜晚航拍視角下的10號石宕新媒體藝術放映

夜晚航拍視角下的10號石宕新媒體藝術放映

“我們現在先把三個改建的石宕運營起來,這也有助于后期投入與維護成本的業態考慮。我們不光是要改建,還要考慮養活這些石宕。”在胡雄俊看來,這也是改建后關注的重點。

澎湃新聞了解到,改造后的單體石宕運營成本并不高。但相比運營,更重要的是植入新的內容。如果石宕始終保持一成不變的狀態,那么游客或許只會看網上的照片,而不是來現場體驗。因此,藝術演繹活動也無疑是管理者需要考慮的問題。

“之前我們在9號石宕表演過歌舞劇’清泉石上流’,現在10號石宕有了藝術家王點的新媒體作品,未來的關鍵是怎么樣把業態做出來,既要兼顧陽春白雪,也要有通俗易懂的文化藝術產品,并且是持久性的。”胡雄俊對澎湃新聞說。

縉云縣的石宕活化利用,是一場公共文化空間的轉型,充滿著感染力。這些自然與人工相結合的巨大遺跡景觀,可以說就是一個個大地藝術,在當代視角的規劃與設計下,未來,縉云石宕如何更深層次的“藝術化”,相信還會有很多驚喜。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司