- +1

生育率觸底反彈,德國是如何做到的?

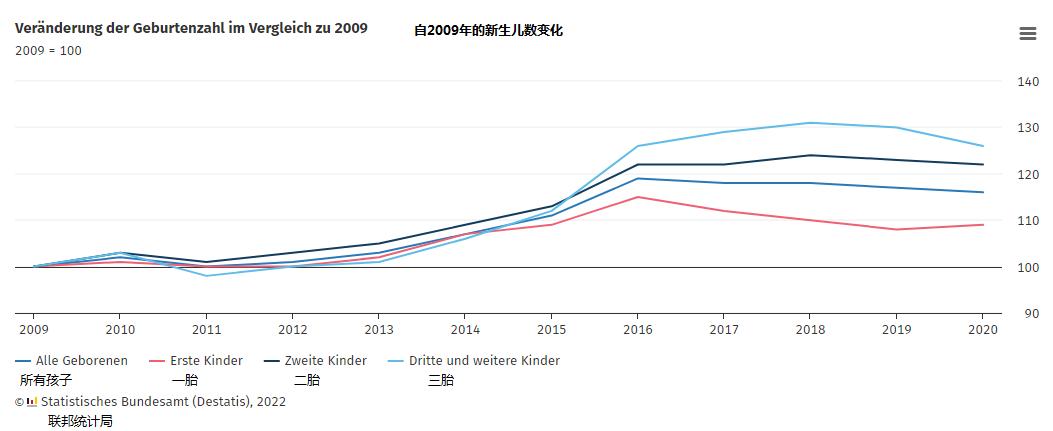

聯邦統計局數據顯示,二戰后嬰兒潮(baby boom)期間,德國新生嬰兒在1964年曾達136萬,之后便一路走低,在2011年觸底二戰后最低紀錄66.3萬。但此后,德國通過一系列家庭政策鼓勵生育,促進了生育率的反彈。到了2020年,全德有超過77萬個嬰兒出生,在德國生活的女性平均一生生育1.53個孩子,生育率在歐盟屬中位水平。2021年3月疫情期間,德國共迎來65903名新生兒,創下23年來新高。

事實上,鼓勵育齡人口組建家庭、生育后代,緩解老齡化的結構性影響,是每個進入工業化社會的國家都要面臨的重要課題,我國亦是如此。在德國,盡管生育率不是家庭政策的全部,但提高生育率絕對是各屆政府家庭政策的核心。

本文作者曦希是一名中國人,在歐洲工作生活10多年,定居德國后生育兩個孩子,親歷德國與生育密切相關的各項家庭政策。文中,她以自己和周遭朋友的生活為樣本,介紹她眼里德國家庭政策的長短板,探討生育和家庭、政府以及整個社會的關系。

如果沒有14個月的

育嬰假和父母金,

可能就沒有弟弟

我和蘇格蘭老公客居德國,35+歲疲憊的膝蓋邊,繞著倆小子。

我在一家金融科技公司做業務拓展,老公一邊上班,一邊進修國家認證幼教資格。我懷老二是個美好的意外,那時老大還不滿2歲,但我已光榮進入35+高齡產婦行列,不宜再推,索性聽天命,按部就班。

當初我因工作從中國香港搬來到德國后,原以為終于不用像在香港那樣2000歐租一個60平米的“海景豪宅”了,但沒想到德國大中城市的地產也熱火朝天起來,租房子越來越貴。于是,2020年初,我們毅然貸款買房,踏入房奴行列。光榮二胎的時候,我也剛幸福地拉上房貸這套犁。

全職、出差、照顧年幼的老大,時間精力不夠的情況下,只能取舍。不到一歲的小獵犬阿蒙被我流著淚送去了鄉下的農莊。深秋時節,在新家看著窗外浩遠的長空和綿延的森林,想著將要到來的比小獵犬更需要呵護的小嬰兒,我頗有些“手停口停”的憂慮。

書房窗外綿延的森林

此前,鑒于我的高齡和身體的一系列狀況,醫生囑咐我靜養,不能繼續上班。于是我從2020年5月起,開始慢慢了解德國生育和父母嬰相關的政策,充分了解后,我的焦慮也漸漸消失。

遵照醫囑,我從2020年5月開始孕期禁業休假 (Besch?ftigungsverbot / Prohibition to employment for expectant mothers)。嚴格意義上說,我這是病假。懷孕尤其高齡產婦懷孕會伴有并發癥狀。婦科、神經科或骨科醫生都有可能認定懷孕引起的一系列癥狀對準媽媽和胎兒有害,可以開出休假或者減少工作量的醫囑。告知雇主后,雇主需要照付我薪資,這部分薪資由我的公立醫療保險公司抵償給我的雇主。公立保險公司的資金池是平時我和雇主共同繳納的,并非額外購買的補充醫保或私保。

另外一種孕期禁業是準媽媽本身工性質決定的。那些從事重體力勞動或者長期接觸化學藥品,或在高溫高噪音環境下工作的準媽媽自不用說。雇主要么為準媽媽改善工作環境,要么縮減工時和工作強度,并在準媽媽休假時工資照發。

我身邊有兩個朋友也在孕期第7個月開始禁業休假。一位是心理醫生,日常要處理繁重的心理問題,另一位是理發師,每天工作站立時間超過4小時且很少活動,這些都可能會對母嬰身心造成傷害,因此法律規定休假。

二寶的預產期是8月28號,從預產期前6周到分娩后第8周,媽媽們享有全薪產假權(Mutterschutz / Maternity Leave ),由雇主負擔。

寶寶面世后三年內,父母雙方共有12個月的育嬰假期(Elternzeit /Parental Leave)。如由于撫養孩子,一方必須放棄收入,那么父母雙方一共擁有14個月的育嬰假期。在此期間,政府發給我們父母金 (Elterngeld /Parental allowance),誰休誰得;可以父母分開休,也可以一起休。額度為休假一方在孩子生育前稅后工資的65-67%,最少400歐每月(約合人民幣2700元),上限1800歐(約合人民幣1.2萬元)。

另外還有些朋友選擇父母金升級版(Elterngeld Plus),比如父母決定半天上班半天休假陪孩子,就可申請升級版。父母金額計算公式不變,總額不變,每月減半,一共可申請28個月。

休完全薪產假后,我和老公依我8個月他6個月的比例,向政府申請了14個月的育嬰假和全額父母金。

孩子的津貼——兒童金

孕期高危產婦的禁業帶薪假依情況由醫療保險或雇主支付薪資。臨產前和分娩后的全薪產假由雇主支付,之后長達14個月的育嬰假和父母金由政府支付。這些都是德國集合全社會和政府之力,對父母,尤其是母親的保護與支持。

除父母金外,德國政府對家庭的另一項支持是兒童金(Kindergeld)。自出生起至18歲,前兩個孩子每人每月有219歐(約合人民幣1500元)政府津貼,第三個孩子225歐,從第四個起每人250歐。低收入家庭還有每個孩子每月20歐的額外津貼(Kinderzuschlag),一直持續到25歲。2020年,每個孩子還可獲得100歐/每年的疫情津貼(Kinderbonus),算是政府對疫情下民生的一種關注。

舉個例子,一個五口正常收入家庭,在德國也不罕見。三個孩子成年前,這個家庭除了夫妻雙方的正常收入,還有每月219×2+225=663歐(約合人民幣4600元)的兒童金,2020年還要再加上300歐的疫情津貼。從數字上可以看出,政策是拿出真金白銀鼓勵養育孩子的。

充裕靈活的育嬰假以及父母金、兒童金政策,給了父母足夠的選擇空間,對生孩子,尤其是生二胎的決定非常重要,對我們這樣的家庭尤其如此。

親手拉扯(過)小嬰兒的爸媽都知道,要真把產假和育嬰假當假期過,你就太天真了。剛生下來的小寶寶非常無助,全天候高需。無數的夜奶、哄睡、拍嗝兒、安撫,密密麻麻,周而復始。小寶寶一團混沌,把爸媽也吸了進去。每天晚上,家里都是我凌亂的發、疲憊的身、先哄睡自己的走調搖籃曲,和我老公火紅的眼,睜了閉,閉了睜,干脆閉了繼續換尿布。

社區戶外游樂場

任何能一心二用,邊工作賺錢、邊照顧嬰兒的父母,都是值得膜拜的超人。而我們,不是超人。

我丈夫來自蘇格蘭,我爸媽遠在中國。我們決定在德國這個異鄉成家立業時,誰會想到新冠這只巨大的黑天鵝?新冠疫情從2020年初至今,陰魂不散。我們雙方父母都是60歲以上的老人,由于簽證政策和身體原因,很難從蘇格蘭或中國飛來德國。

生完老大是2018年,前疫情時代。我母親從國內飛來三個月照顧坐月子的我,期間我公婆也從蘇格蘭飛來過多次短期幫忙新手爸媽。2020年添了老二時,德國疫情防控關閉了大批幼兒園,老大的幼兒園也關了。

沒有額外人手照顧,我們自己來!按照計劃,我8個月一拖二。德國《勞動法》保證產假和育嬰假期間父母無條件保留原工作職位。8個月后我返回職場,全心投入工作時,老公接棒,照看兩個孩子。這期間的育嬰假和父母金、兒童金,幫助我們有驚無險度過了那段本來可能更艱難的時光。

日托機構的長短板

育嬰假雖長,但也有結束的那天。在一個高度工業化城市化的社會,大部分家庭會把孩子送到專業兒童日托機構。從2013年起,德國立法規定父母從孩子一歲起就有權利送孩子去日托機構。

德國的兒童日托機構(Kindertageseinrichtung,簡稱Kita)主要分三種:1)3歲以下的Krippe,2)3-6歲的Kindergarten, 3)6歲學齡兒童下午放學后可以做作業拓展興趣的Hort。聯邦制德國各州的狀況不一。我們所在的柏林,很多情況下1)和2)是一個園子。大約1/3的幼兒園是公立大園。

弟弟在幼兒園門前小憩

除此之外,還有私人注冊公益協會辦的小園,教會幼兒園,父母們一起開合作社式的幼兒園,森林幼兒園,企業辦幼兒園,雙語、三語幼兒園,額外收費特色教育的私立幼兒園等不一而足。另外還有國家認證專業日托保姆(Tagesmutter/Tagesvater)也可接收學齡前小童。和國內不同,德國大部分的孩子在1歲左右就開始入園,當然也有少數幼兒園可接收3個月大的嬰兒。

整個基礎架構總體來說是很健全的,國家、社會、私人合力辦學。家長們可以綜合考慮文化、孩子個性、家庭經濟狀況、離家遠近等因素,選擇最合適的那個園。

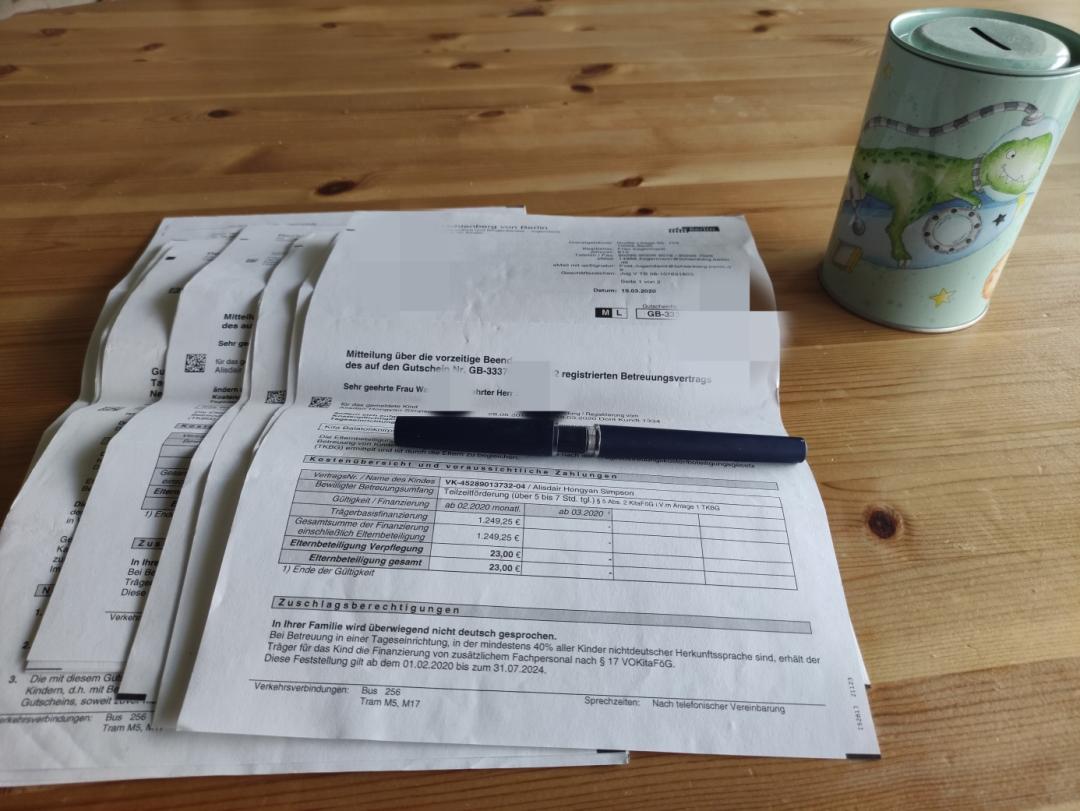

包括柏林在內的12個城市和聯邦州,日托機構3歲起全免費,其他州按照父母的收入收費。所以看起來,我們柏林父母每月只需為每個孩子支付23歐的費用,理論上即可以在白天把孩子托付出去了。

然而,事實并非如此。

聯邦統計局2017年民調顯示,全德75%的父母認為兒童日托機構不夠。2020年數據顯示,全德有34萬個孩子沒有日托機構可去,大中城市人口密集,短缺尤其嚴重。如果說德國家庭政策有短板,一定是兒童托管機構。

幼兒園內景(Source: Kita Sara Berlin)

8月份,我家的倆小子就要轉到離家近的幼兒園了。老二還好,是第一次轉園,但4歲的哥哥已經是第三次轉園了----對此我很抱歉,不能讓他有一群固定的玩伴。轉園的原因第一次是買房搬家,后面這兩次都是因為肯接收我們的幼兒園離家太遠,通勤時間太長,只能暫時在那里。

在德國,無論公立和私立的幼兒園,都需要排很長很久的隊。家長們都是得知懷孕后立即四處報名占位,孩子出生時還不一定有位置,占的可能就是waitng list 上的一個寂寞而已。

除了本身僧多粥少之外,管理也夠混亂。各家幼兒園管理自成一體:有的需要親自去打招呼混臉熟,有的一封郵件即可,有的還要電話預約面試,有的老派幼兒園強調只收申請信件——是的,打印出來或手寫的紙質信件。另外,可以想象父母的心情:報了20個幼兒園的名,最后千呼萬喚始出來拿到了一兩家的入園通知,誰會去給那些報了名就沒有音訊的幼兒園額外打招呼說找到了,請把我們從waitng list 上劃掉呢?

這樣造成的結果就是幼兒園的waitng list越來越長,但并不反映真實的需求,供給方面的數據也是黑匣子,哪家幼兒園還有位置給什么年齡段的孩子,無從得知。

倆小子8月份要去的這家雙語幼兒園,我們排了兩年隊,幾乎放棄時,才被通知去見面互相了解情況。園里大概有150個孩子。談完正事兒后,健談的園長輕描淡寫地說他們的waiting list上還有800多個孩子。聽到這個數字,我腦子里轟了一下——烏央央一片小腦袋。

除非財大氣粗直接高價進私立園,很多父母最終都會接受現實。幼兒園水平確實各有良莠,但在德國這樣一個資源分配較均衡,各種質量認證體系完備的國家,日托機構參差程度倒也不會大的離譜,大部分父母的心在小小掙扎后,也歸于平靜。最不濟,必須工作的父母可以雇傭私人保姆,在向政府證明努力尋找幼兒園無果后,由政府支付這部分支出。

柏林市政府每年末或每逢更換幼兒園,寄給父母的兒童托管補貼清單。這筆財政補貼由政府發放給接管兒童的幼兒園。

市場這只伶俐的小手調配多年后,效率和公平都沒有達到預期效果。加之大中城市難民和移民近年來劇增,柏林政府這只慢吞吞的小手也亮劍了。肉眼可見的變化是,2018年我給老大報名時,完全按著各家幼兒園的性子來,但到了2020年,七成的公立幼兒園已經納入網政府管理的kita navigator網站,父母們至少可以在那里查詢(依然不太完備和準確的)幼兒園信息和直接在線報名了。聊勝于無,有待進步。

在解決供給方面,政府投入更多預算擴建幼兒園,鼓勵社會力量辦園,同時也吸引更多新鮮血液加入幼教事業。效果呢?像德國這個國家發生的很多事情一樣,決策的實施和見效,都慢,但大部分最后會有長期的效果。我們拭目以待。

爸爸媽媽去哪兒了?

有時送兄弟倆去幼兒園,哥哥會問我:“媽媽,你去哪兒?”

“媽媽去工作啊。”

他想想說:“我們小朋友的工作,是玩兒!”

我和孩子爸爸在上班后,還能兼顧孩子,多虧了和雇主在工作時間地點上的靈活約定。

如今我們忙碌的日常從6點開始。我起床洗漱后在家里的辦公室開始工作。這1-1.5小時,是我最有創造力的時段。7點半左右,睡上下鋪的兄弟倆也陸續醒了。睡在上鋪的哥哥會一個鯉魚打挺沖下床,打開臥室門,跑去廁所撒尿,邊跑邊喊:“媽媽,I need to pee!”——去吧,兒子,這是天底下最重要的事!

下鋪的弟弟驚醒,第一個反應便是爬下床,沖進我和丈夫的臥室,小手抓住爸爸的臉,帶著哭腔大喊“奶!奶!”——爸爸,這是天底下最重要的事!我老公每天被嚇習慣了,現在完全嚇不醒。我在隔壁凝神工作,卻總被嚇著,趕緊結束工作,沖進廚房熱奶做早飯,告訴并示范給弟弟,要一起跳上床搖醒沉睡或裝睡的爸爸。

踢里哐啷吃完早飯、穿完衣服、洗漱完畢,我和丈夫輪流送兄弟倆去幼兒園。輪到我時,我趕鴨子上架似的把兄弟倆趕到小拖車里,然后掛上電動自行車,風馳電掣般駛向幼兒園,卸貨后,再返家上班。我盡量把所有重要的工作都安排在上午,下午4點左右,得再騎車駛向幼兒園,那里5點就關閉了。

到家馬不停蹄開始做飯,直到老公6點左右回來,開始履行父親的責任和義務。吃完晚飯,我們哄孩子玩兒,洗漱,哄睡后,老夫妻再聊聊天,差不多10點我就熄火了。

鬧中取靜的書房

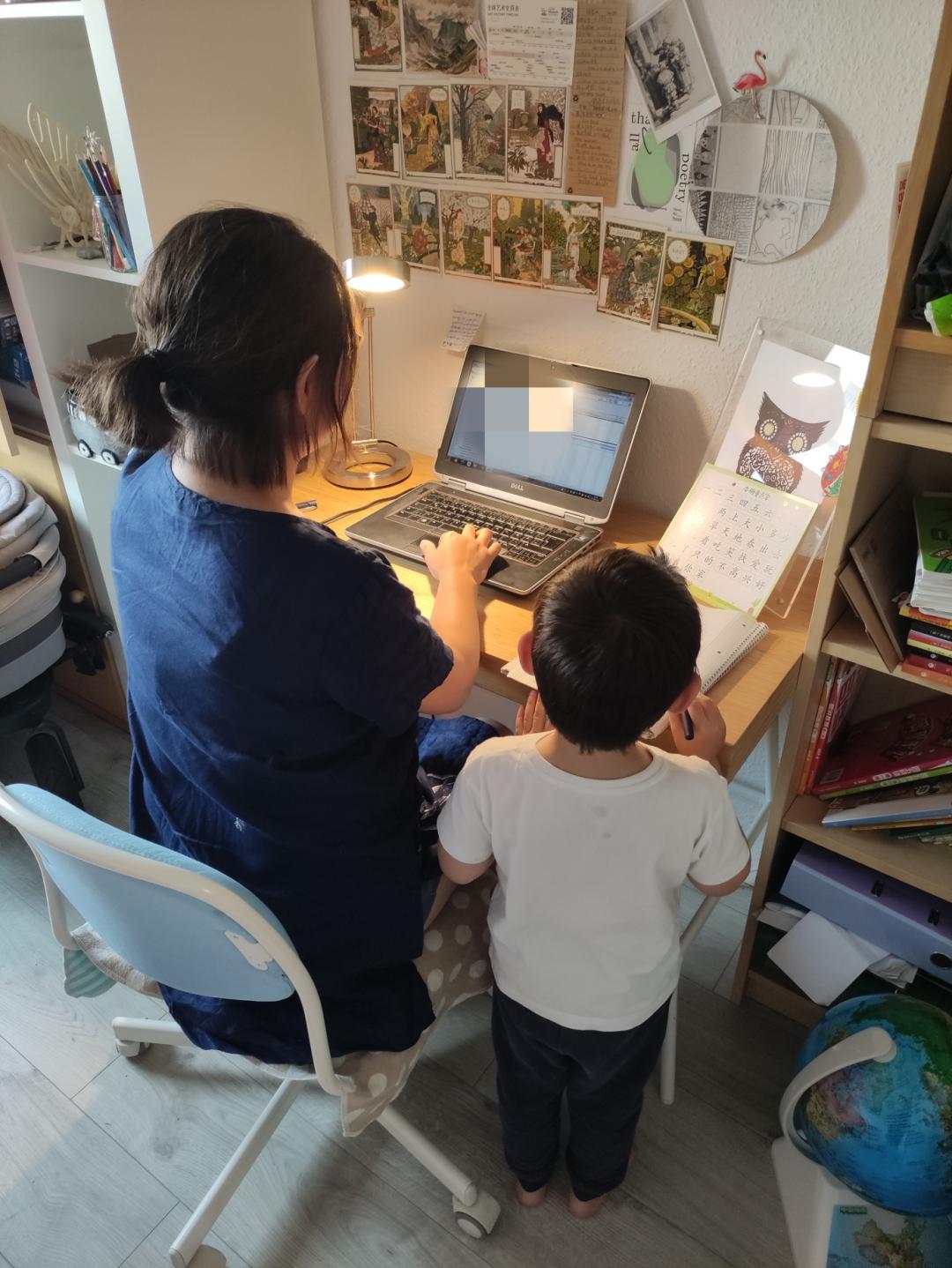

在家辦公時。有時孩子生病在家也需要硬著頭皮一起辦公。

我們這種父母孩子兩代人為主的小家庭模型,是德國大部分家庭的常態。我們雙方父母遠在千里之外,德國小朋友的奶奶爺爺雖然就住在同城,但他們篤信兒孫自有兒孫福,除非真有剛需,否則是不會搬來幫兒女帶孩子的。有些奶奶爺爺住得不遠的,也不過主動請纓每周代管一兩天而已。

這也決定了德國政府在家庭政策里,格外強調父母擁有靈活的工作時間和短工時工作,疫情的到來也加速了這個趨勢。像我這樣以結果為導向的靈活工作時間的模式越來越流行,越來越多的傳統企業機構開始推行在家和在企業辦公時間3+2或4+1模式——上班族縮短了坐班和路上通勤時間,企業也減少了辦公室物業水電等固定支出,雙方都嘗到了甜頭。有孩子的職場人更是舉四肢歡迎這項舉措。

這是雇主和政府一起配合的理想圖景,我們身邊也確實不乏因此受益的家庭。

好友Katja是位翻譯,她的法國老公Antoine做技術項目審核,兩人有一個可愛的小女兒。自從有了孩子之后,他們決定花更多時間經營家庭和個人愛好。Katja需要工作和生活嚴格地分割,所以她每周會去辦公室,在兩臺大屏幕前工作20小時。Antoine則每周在家工作四天,電腦邊放著吉他和咖啡,有時去下辦公室。沒有過高的物質欲望,他們大部分的時間都在種滿植物的房間里,陪伴孩子,彈琴、創作、會友中度過。

不過,可以想象,不是所有的雇主都愿意或者能夠提供靈活的工作時間和地點。

相熟的一位媽媽Daria, 在一家企業HR崗工作多年,休完產假回歸后,個人原因不能全職,被雇主以種種理由借口合法勸退。她說,這不是個案。制造業和旅游業受疫情重創,原料成本大幅升高或營收大幅回落,對用工成本卡得死死的。同樣一份工作,一個全職新員工的投資回報率高過一個半職老員工。所以,再見了,這些不得不半職的媽媽們,總能找個理由勸退你。

還有,建筑工爸爸和廚師媽媽呢?護工爸爸以及超市收款員媽媽呢?靈活辦公地點和辦公時間,并未惠及所有家庭。大批藍領父母們必須在地工作。由于總收入已然很低,如今物價通脹地厲害,根本不敢有減少工時這樣的奢望。企業辭退他們,比辭退Daria更容易,因為合同不是長期合同,而是每年簽或半年簽,雇主不滿意不續約就是了。

對于這些低收入家庭,孩子能去幼兒園,父母才能安心工作解決收入問題。所以,家庭政策必須全面布局,才能在某一個杠桿無法發力的時候,通過另一杠桿一定程度上補救緩沖,對不同家庭提供不同的支持和幫助。

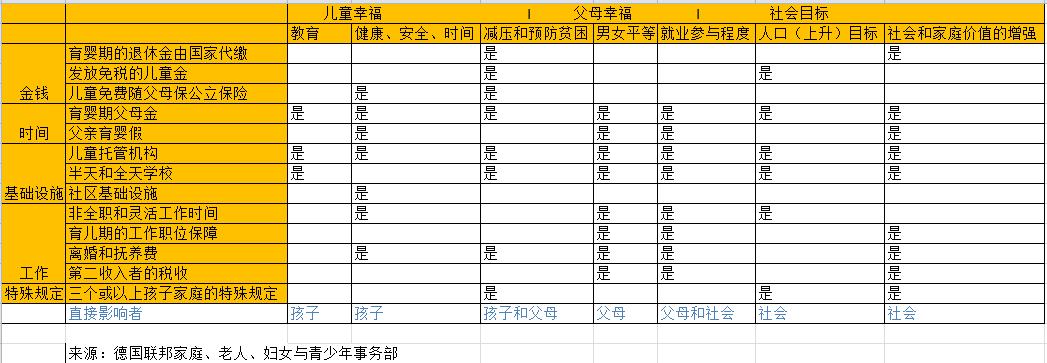

家庭政策不是立竿見影的

細分德國家庭政策的靶向,有三部分:1)兒童幸福 2)父母幸福 3)社會目標,三部分互有交集。其中兒童幸福包括兒童的教育,健康、安全和陪伴的時間。父母幸福涵蓋減壓和預防貧困、男女平等和就業參與程度。社會目標包括人口增長、社會和家庭價值的增強。在交集部分可以看到,經濟壓力和貧窮會剝奪兒童和父母的幸福,而社會和家庭都希望實現就業率提升、失業率降低的雙贏結果。

來看政策工具:給錢、給時間、加強基礎設施建設、工作保障、以及對三個以上孩子家庭的特殊政策(比如更高的兒童金)。我和周遭朋友的切身體驗告訴我,這些顯性的工具對促進兒童和父母的幸福是有效的,在德國生孩子,無論經濟和個人幸福感上都不會壓力山大,并且在很大程度上也能保證孩子的幸福,因此能相對安然地做出生育的決定。

不過,像家庭政策這樣的公共政策從來不是立竿見影的,從啟動到見效,需要至少10-20年的時間,短期一兩年內的生育率浮動不足為證。從下表中可以看到,2009年以來的各項家庭政策,經過了十幾年的時間,在提高生育率方面起到了顯著的效果。

除了家庭政策目標中的“就業參與程度”,這不是單單一個家庭政策能解決的。

德國描述老一輩婦女婚后的生活就是“Kirche, Küche, Kinder”——教堂、廚房、孩子。如今,即使在民風較保守的南部,比如天主教徒眾多的巴伐利亞,這種婚后生活也很少見了。

今天的德國作為一個工業化和城市化程度很高的國家,盡管給了女性更多的選擇,但依然遠遠不夠。

和國內的許多行業一樣,女性的薪酬大概率比同工種和級別的男同事低。分娩后大部分的家庭出于媽媽身體恢復、哺乳和父母金額度的考慮,會決定媽媽們休長于爸爸的假期。休完長產假回來,即使原職位保存,但她在晉升跑道上已經落在后面了。這種狀況在高校和企業里尤為明顯。我的朋友中,育齡女性有伴侶有事業,但遲遲不生育的還是大有人在。

德國大學用人機制近年來也引進了美國大學的Tenure Track (非升即走):男女兩個博士后在這條路上有6年時間沖刺終身教授,這6年通常也是30-40歲這個時間段。如果一個女博士后要獲得大學終身教職,她要么推遲生育或不生育,要么必須獲得另一半的全力支持。朋友Anke 31歲博士畢業后成就了孩子家庭的夢想,但6年后沒有走完Tenure Track,只能離開了大學,如今在一所國際學校任職。

我的大學好友Clara,風風火火,說一不二,22歲結婚25歲離婚,目前和男友生活在一起超過8年,七年之癢平安度過后,準備考慮是否生育。但她一直猶豫不決。她所在的企業績效競爭激烈,生孩子必然會被同事超車。

政策沒有完美的,單純的家庭政策不可能解決所有的問題,事業和家庭如何調和,或許是個永久的命題。生育何時不再影響事業呢?恐怕要涉及經濟、文化領域更深遠的變革。也許當這個矛盾調和的時候,生育率就不再是問題了。

撰文:曦希

原標題:《生育率觸底反彈,德國是如何做到的?》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司