- +1

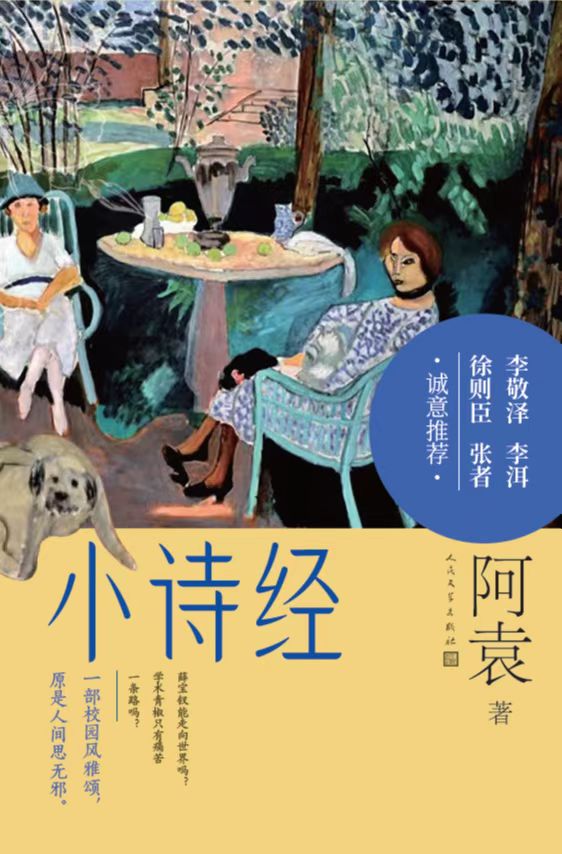

阿袁《小詩經》:“青椒”真實生態與知識分子的精神肖像

《桃李》里的邵景文、《應物兄》中的應物兄,近些年,長篇小說中常將高校作為寫作題材,并呈現知識分子的精神肖像。

人民文學出版社最近推出的作家阿袁的最新長篇小說《小詩經》,同樣關注當前時代中高校的生態以及“青椒”們的生活、情感面貌。作品原題《縱我不往》,首發于《當代》雜志2022年第3期。

《小詩經》中塑造了一大批性格鮮明、形象各異的高校教師們。老一代有系主任老尚和元老章培樹,“青椒”中有“不合時宜”的“鸮鸚鵡”季堯,也有努力發論文、申報課題,把“學術的裙帶”系得十分牢固的鮑小白與何況。作者阿袁是校園生活細膩的觀察者和精致的表述者,她再現了高校教師們文藝、但未見得總是詩意的生活。徐則臣對《小詩經》的評價為:“連綴高校與市井、大時代與小生活,呈現了當下高校的學術生態。”

最近,《小詩經》的首場新書分享會“愛這世界吧,用理性或感性”于線上舉辦。復旦大學教授梁永安,北京大學中文系副教授、批評家叢治辰,南昌大學中文系教授、本書作者阿袁,與嘉賓主持、《當代》雜志執行主編徐晨亮進行了分享。

阿袁

安置一種面向未來的心情

《小詩經》著力描寫著高校生活,分享中,梁永安也從“高校”話題出發,在對話中屢次談到“新大學精神”。他認為在當下復雜的社會環境中,一個高校教師最重要的是給學生傳達出青春氣和人文風范。“今天這代中國年輕人,就像玄奘取經,張騫出使西域,這種建設性是最重要的。這個建設性,是盡管今天的現實不如意,但是內心深處仍保有相信感。相信人類、相信歷史、相信未來,相信世界不是在我們的抱怨中,而是在我們的手里。”

當下的高校并非真空的象牙塔,也是一個真正的大世界。在小說中,作家書寫了充滿書卷氣與煙火氣的高校生活,但也對其中存在的問題直言不諱:“老師們PPT課件做得花里胡哨,上起課來就照本宣科;課題申報材料做得很用心,課題完成得卻很浮皮潦草。”對于學生的議論也不無道理:“現在的學生可不比從前的學生,從前的學生皮實,身體皮實,精神也皮實,老師怎么揶揄都可以,但現在的學生一個個可是水晶玻璃人兒,動不動就有心理問題。”

對此,北京大學中文系副教授、青年批評家叢治辰表示:“青年們面臨的壓力是非常真實和殘酷的。整個時代、整個社會需要營造更好的氛圍,讓青年往更好的方向發展,讓高校更好地存在,這也是我們讀這個小說需要去思考的一個更廣的問題。”

阿袁對其中的許多人物抱有理解之同情,在人物的塑造上,《小詩經》中的男主人公季堯是中文系的另類:他清高浪漫,富有理想主義,卻在人生重大選擇上屢屢被動行事。他熱愛教學,對學術名利場嗤之以鼻;他原本可以攀附導師的女兒,獲取學術資源,卻選擇了主動退守地方高校。他拒絕系主任的橄欖枝,也放棄了在學校競爭的資本,最終因為“非升即走”制被迫離開,搬到了廬山腳下的二本院校。

季堯的堅持體現在每一個細節中,比如他認為“什么什么之主題意蘊”“什么什么之藝術風格研究”等標題令人頭痛,書中,季堯說:“好像文學作品不是文學作品,而是一個簡單的數學公式,只要把數字往里一填就大功告成。或者是一件老式對襟大衫,只要把兩個胳膊往里一伸就完了。怎么能這樣對文學呢?”

作者阿袁在分享會上也不掩飾自己對于男主人公的喜愛,她化用了安吉拉·卡特的金句:月亮面前,人人平等。“這個時代是不一樣的,你看到的都是水泥,都是高樓,不是美好的自然。當下的文學和生活離這個有點遠,所以我們要有這樣的超越性。”

梁永安也分享了化學系老師帶學生賞雪的例子,“今天競爭中的勝者必然要丟掉很多東西,除非你是天才,這時候我們也不去人為倡導一種理想主義的純粹性,但是又給他們一種希望,在這個時代,我們安置的是一種面向未來的心情,我們內心深處對這類青年的價值是肯定的。”

在小說的結尾,季堯與新婚妻子,以及同樣來到“幾介居”的高校青椒們,讀書、勞動、閑聊,過著夢幻般的田園生活。對于這個結尾,阿袁表示這是季堯們的一種“不往之往”,也是一個高校教育者對教育以及當下青椒們面臨的困境所做的可能性思考和詩意想象:“雖然有時候我們也會埋怨,但是愛才是天性所在,最后我給我的人物一個理想國、一個桃花源,是海德格爾‘詩意的棲居’,也是基于我前面的堅信,對年輕人、對世界、對生活。我是敬畏青春的,所以在這個小說里我想謳歌青春。”

小說中嵌套著文學命題

在對談中,幾位嘉賓也談到《小詩經》中強烈的個人風格:大量古典詩詞、經典著作、文人典故和各類有趣的“冷知識”,這讓阿袁的文本有明晰的辨識度。

評論家李敬澤在評價《小詩經》的語言時說:“阿袁的語言古典又現代,典雅又活潑,筆觸辛辣譏誚,卻又不失溫情。”

《小詩經》的寫作中,的確因為嵌套著一重又一重的文本而呈現出獨特性,讀者閱讀《小詩經》的小說,《小詩經》中的人物也在讀小說,書中談及讀書會的章節寫道:

依季堯之意,讀書會還和以前一樣,他布置一本書,大家回去讀,讀后再一起談談讀后感就行了。也不一定要作古正經地談主題或敘事手法什么的,也可以談其他——應該說,尤其可以談其他。比如有一回,陳科談的是文學作品里的建筑和裝飾,它們與故事以及人物之間的隱喻關系。他談《蝴蝶夢》里的哥特式建筑,談李白的“卻下水晶簾,玲瓏望秋月”,談溫庭筠的“小山重疊金明滅”,談瀟湘館和林黛玉的詩意精神取向,談蘅蕪苑的極簡風裝飾和薛寶釵內在的豐富復雜。要不是有同學實在忍不住打了個大大的哈欠,還不知道陳科要談到哪里去。“你這是孫悟空的筋斗云呀,一個跟頭就十萬八千里之外了。”那位打哈欠的同學說。其他同學也覺得陳科扯得太遠了。

阿袁的文本中有如上所呈現的諸多閱讀時需要讀者停下來思考的文學命題,這讓原本簡單的小說負載了太多信息,使人眼花繚亂。這些內容對于文學研究者或愛好者是有效的,每一個命題都是值得深究和思索的。但是對于整部小說而言,這些內容更像是雜貨攤上平鋪陳列的奇異擺件,并像奇異擺件只是雜貨攤主的營生手段一般,這些內容也只是大學教授們營生的日常,作者也并不因為故事中的人物高談闊論皆是這樣風雅而重大的文藝內容而覺得他們天然就有正義、讀者天然就該與其站在一起,反而以一個大大的哈欠迅速消解掉這種氛圍。

何謂青年?

作為高校教師,現場嘉賓對于青年話題都有很深的體會。“高校有一個特點,就是來自四面八方、各種各樣不同的青年都匯聚到你面前成長。本科四年是一個青年生命迅速蓬勃展開的階段,做老師確實是一個很幸福的職業。”

梁永安認為,在這個碎片化的、流動的復雜時代,今天的青年最大的困境就是不確定性和無安全感,似乎一切都不在把握中。“這個世界,生機在里面,破碎也在里面。愛情其實很稀少,很簡單。為什么稀少?因為我們不知道它的簡單,有時候是因為我們把它想得太文藝范兒,或者太儀式化了。”

叢治辰也表示:“所謂青年的狀態就是,我跟世界的接觸有一個邊界,青年的狀態就是不斷撞破這個邊界。在這個意義上,不管你處在什么年齡階段,每個人都可以是青年。但是青年人也可能處于老年,這取決于你有沒有好奇心和包容度,接納別人告訴你的新鮮事物。”

阿袁認為,年輕人不管面對生活或是愛情都更誠實,“單身也是需要勇氣的,也是一種生命形式,也是有價值的,甚至也應該鼓勵。如果出現一批真正有勇氣的離婚人,也代表著一種文明、進步和勇氣。”

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司