- +1

展覽|這些魯迅沈從文施蟄存的信札,都是首次呈現

當下,隨著通訊方式的不斷發展,手寫的書信已逐漸淡出我們的日常生活。然而,書信既是交流的重要工具,也承載著文化內涵和情感。

9月26日,“一紙書信 萬千情懷——上海魯迅紀念館藏名人書信展”在上海魯迅紀念館奔流藝苑專題展廳展出,呈現20世紀20年代至80年代50多位名人撰寫的70多封書信,從中可讀大文豪們在工作、生活中的交流。

上海魯迅紀念館設有近現代名人專庫——“朝華文庫”,內容豐富,涵蓋面廣。此前,館長鄭亞曾告訴澎湃新聞:“我們于1999年建立了 ‘朝華文庫’,征集了和魯迅有關的同時代文化名人,包括作家、出版家、版畫家的手稿與作品等實物,如陳望道、馮雪峰、許壽裳、黃源、趙家璧、李樺等,按‘人物’設立了多個專庫進行收藏和展示。我們也對這些名人物品進行了梳理、挖掘和解讀。特別是從他們的創作手稿中,可以看到他們真實的思想活動,進一步去研究,將會別有一番天地的。”

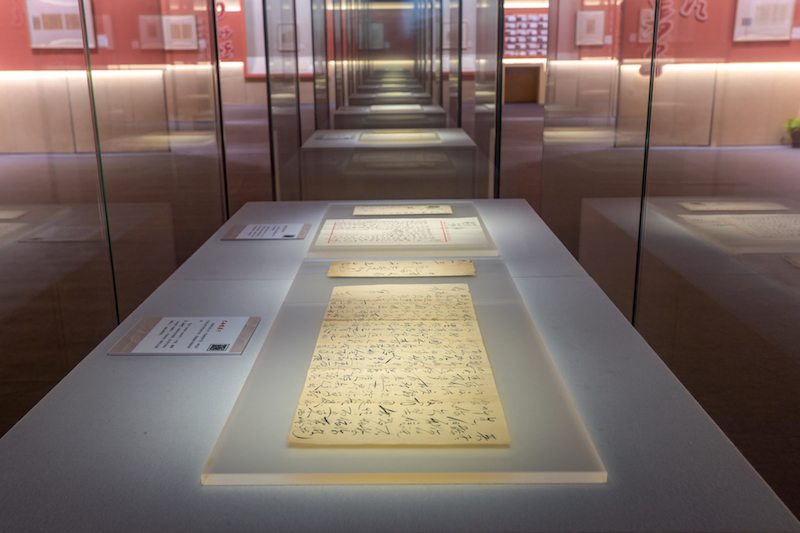

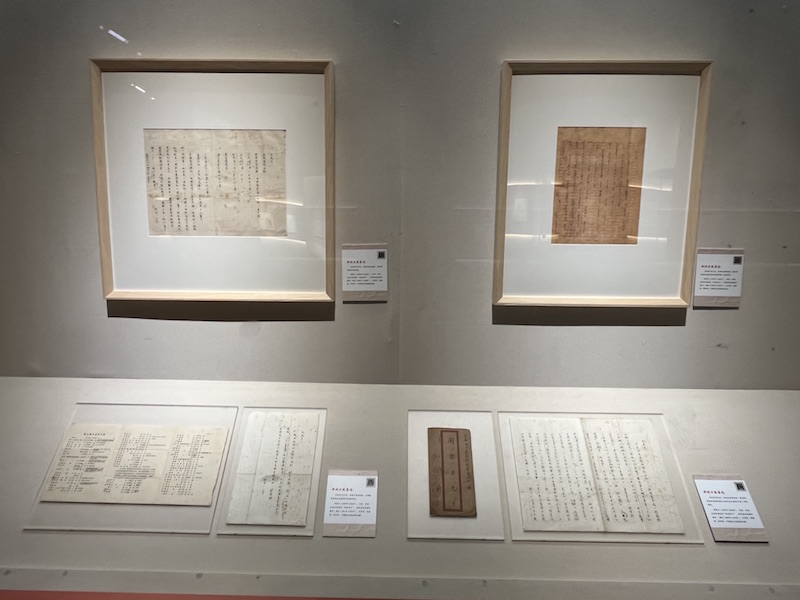

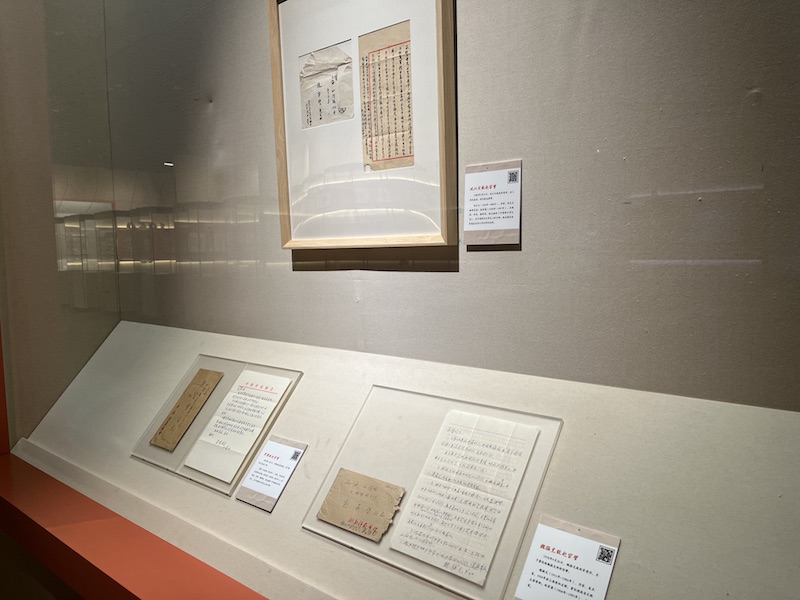

展廳現場

展廳現場

澎湃新聞記者了解到,展覽共展出上海魯迅紀念館收藏的二十世紀20年代至80年代50多位名人撰寫的70多封書信。內容涉及教育、文學、語言、美術、戲劇、出版、翻譯、學術研究等工作領域。書寫者是這些行業中的佼佼者:魯迅、梅蘭芳、陳望道、葉圣陶、范文瀾、巴金、卞之琳、臧克家、蕭軍、丁玲、郭沫若等。展覽特別選取了與圖書出版、左翼文藝、解放區文藝、《辭源》修訂、現代版畫、魯迅研究等重大文化成就相關的一批書信,以彰顯這背后一代代文化人孜孜不倦、默默奉獻的精神。

記者了解到,此次展品皆為首次展出,所選取的書信內容偏向于工作內容,而私人生活方面相對少一些。

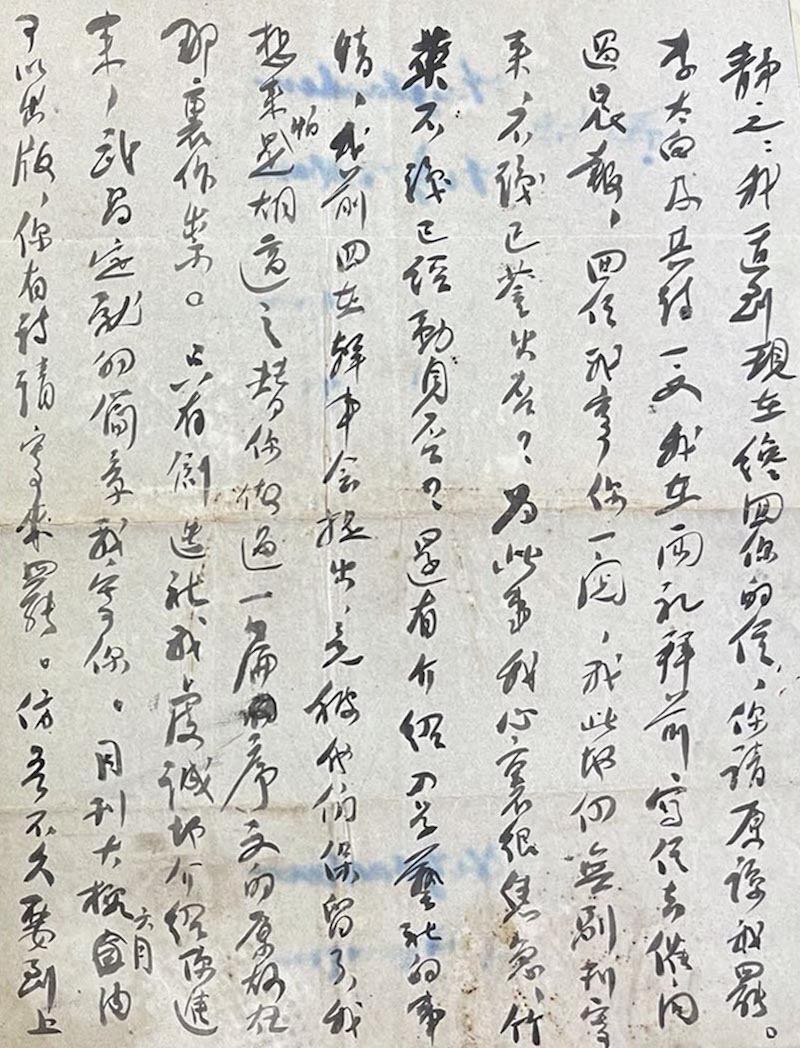

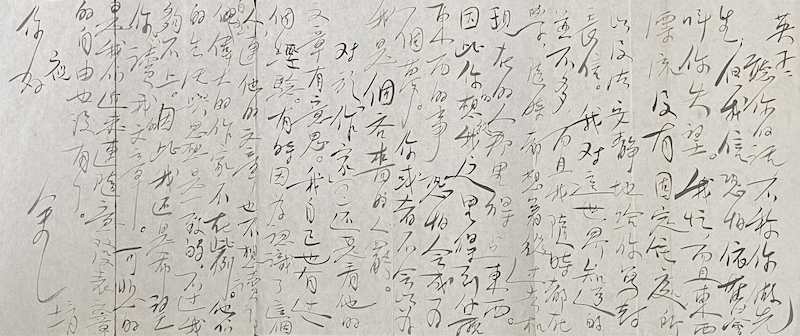

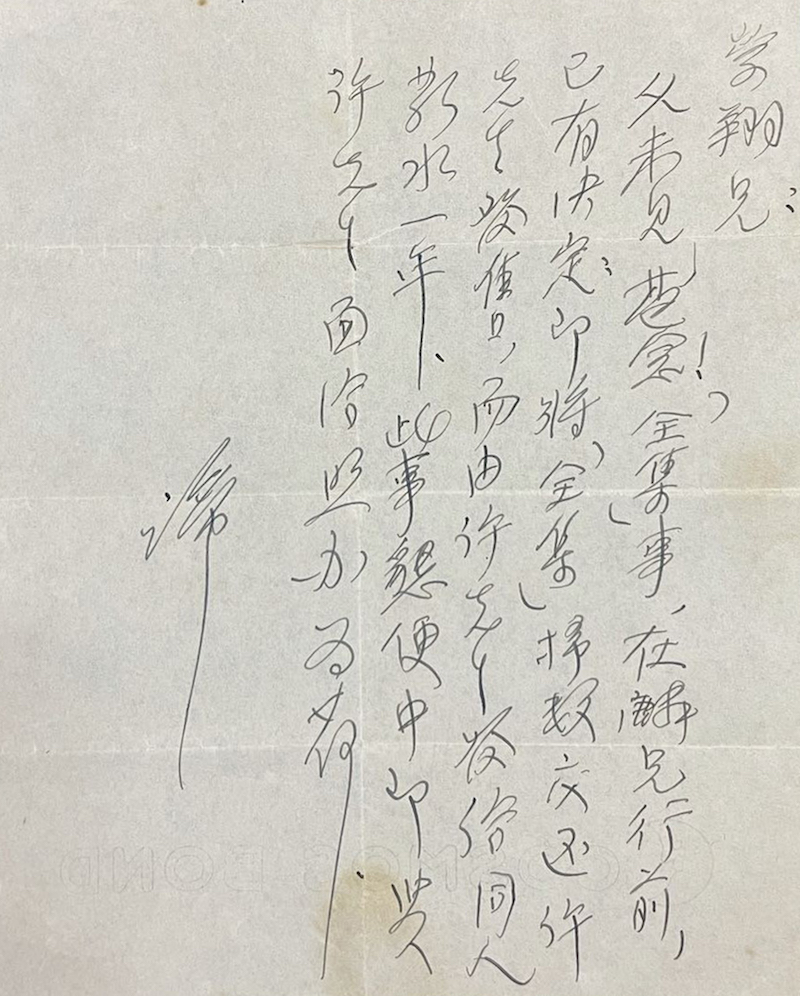

郭沫若致汪靜之信

郭沫若致汪靜之信

汪靜之致符竹因信

展廳開端,是當時文壇的兩大詩人的信件。首先是郭沫若致汪靜之信,其次是汪靜之致夫人符竹因信件。前者寫于1925年4月24日。內容主要關于汪靜之文章投稿、創造社當時情形等,提及郁達夫、成仿吾、應修人。“我前一禮拜生了一個女兒” 指長女郭淑瑀。提到郭沫若創作于1925年的愛情詩集《瓶》的創作情況。該組詩發表于1926年4月《創造月刊》1卷2期。郁達夫在這一期的“編輯者言”中說:“但是沫若的《瓶》,光赤和全平的小說,都是一時的力作,大約可告無罪于讀者諸君的。……沫若在近一年中,思想上起了變革,完全把方向改了過來”。當郭沫若撰寫這封信的時候,汪靜之正在河北保定育德中學里擔任國文教員。而在汪靜之給妻子符竹因的信件中,除了噓寒問暖外,也有涉及郭沫若告知的醫學知識。值得一提的是,汪靜之的這一信件也是展廳中唯一的夫妻之前的信件。

展廳現場,圍繞陶元慶展開的信件

展廳現場,許欽文致魯迅信

隨后,則有4封書信是圍繞美術家、畫家陶元慶展開。陶元慶曾在上海藝術專科師范學校師從豐子愷和陳抱一等名家學習西洋畫,之后,他采用新穎的圖案裝飾作為新文藝書籍的封面設計,并在魯迅的熱情鼓勵支持下進行大膽創新的。展柜中的4封信件為陶元慶去世后,作家、學者許欽文致魯迅的信件,內容涉及為陶元慶出版遺作、遺作目錄等事宜。

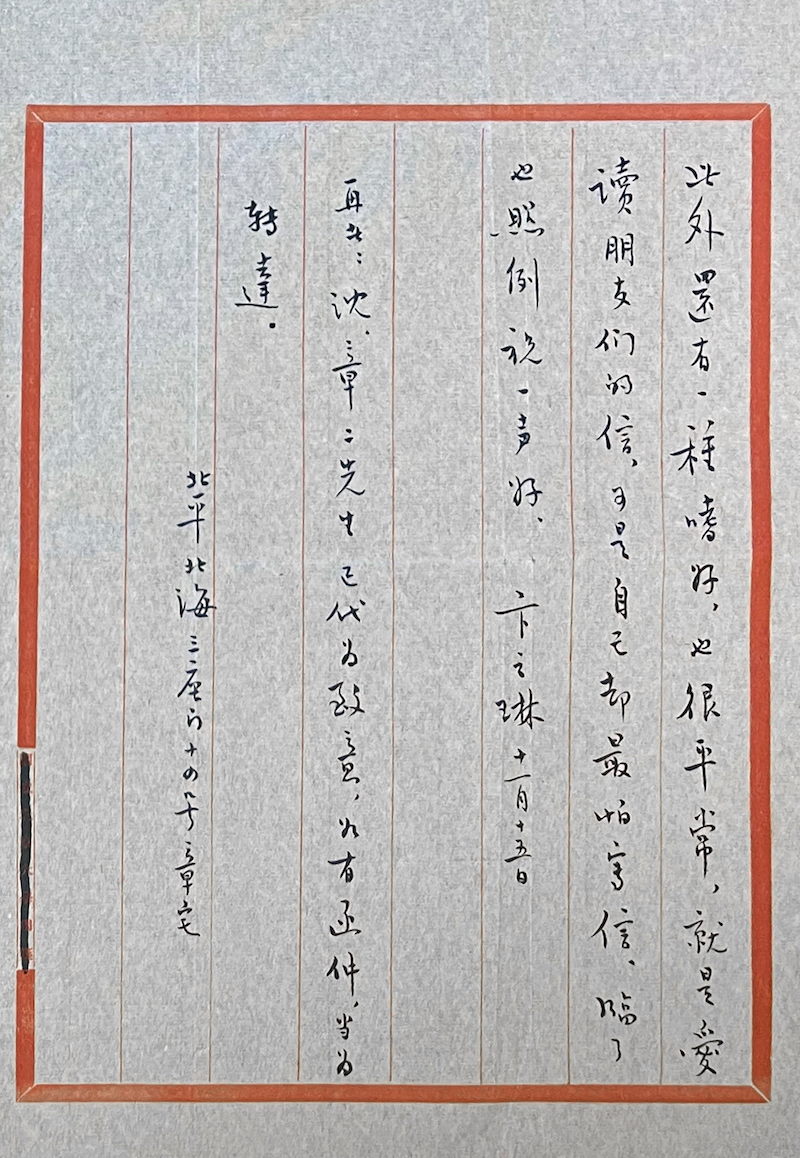

卞之琳致王任之信

卞之琳致王任之信

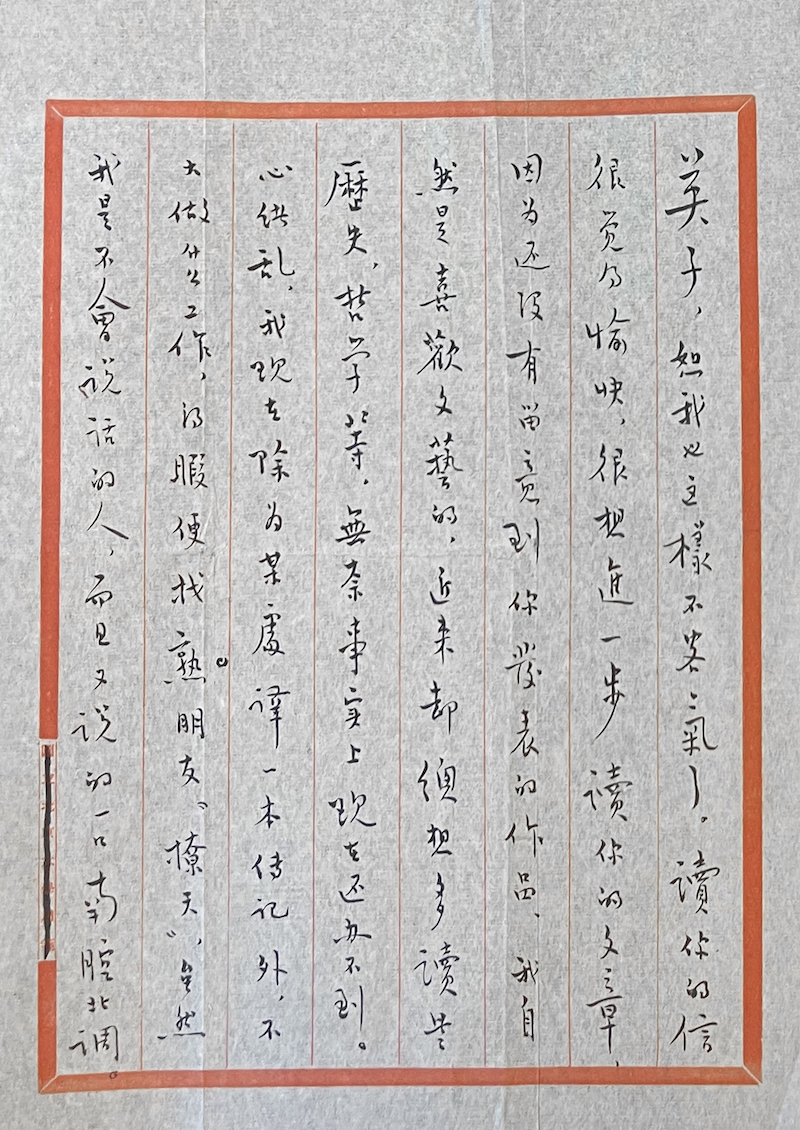

巴金致英子信

卞之琳與王任之(筆名英子)為出現頻率較高的人物。其中,卞之琳致王任之信,寫于1934年11月15日。1934年11月到1935年12月的一年多時間里,卞之琳連續給英子回復過六封信,從時間和主要內容看,應為卞之琳擔任《水星》編輯工作時,英子就文學創作與卞之琳的探討交流。卞之琳時年24歲,自身的才學詩情,徐志摩、沈從文等的提攜扶持,使他已獲得相當大的社會知名度。這封信是六封信中的第一封,信末“北平北海三座門十四號章宅”即為《水星》編輯部。《水星》創刊于1934年10月,是一份小型的文學刊物。在這封信的字里行間,有著坦誠的個人真性情。多年后他自己回憶時感慨道:“……重讀我的這些信,想到自己當時也不過二十幾歲人,給英子寫信,批評多于鼓勵他的寫作,話里還不時帶教訓口氣,無助于他發揮才稟多出文學成果,殊覺不可恕……”。而王任之,出生中醫世家(新安王氏醫學傳人),是當時的“文學粉絲”,業余時從事寫作。展廳中,有他與多位文學大家,如巴金等人的信件往來,內容多為對于文學的探討。

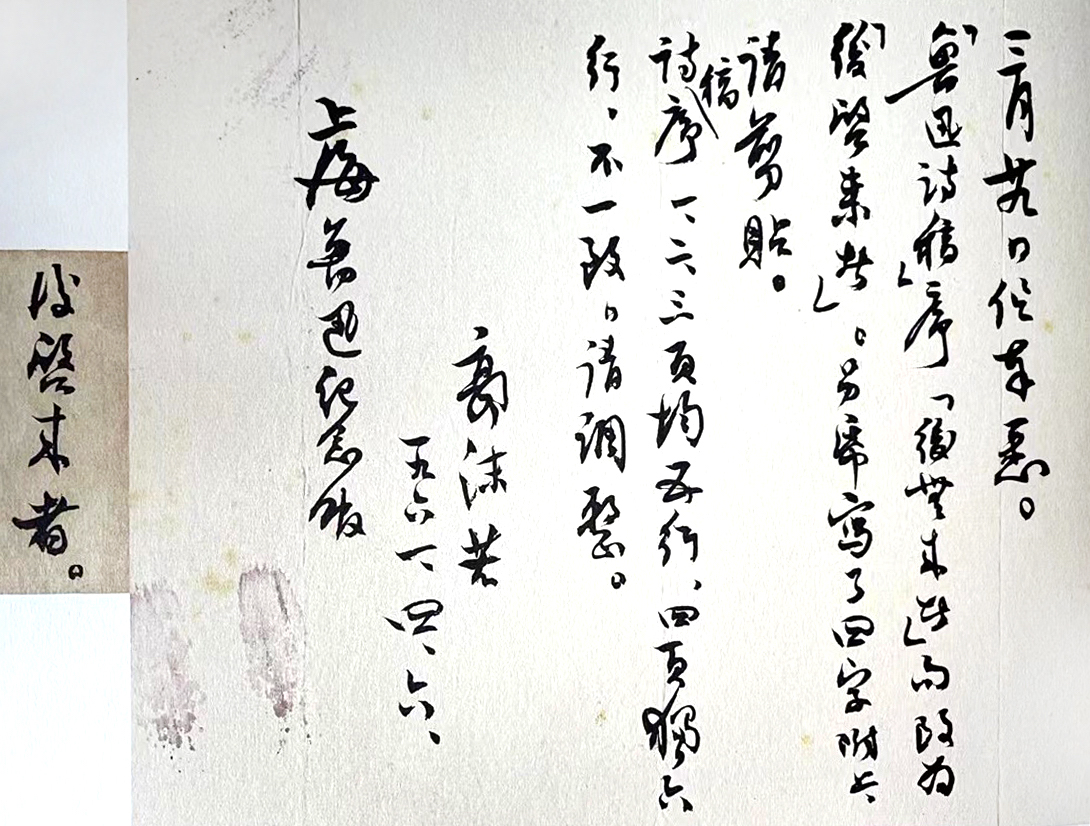

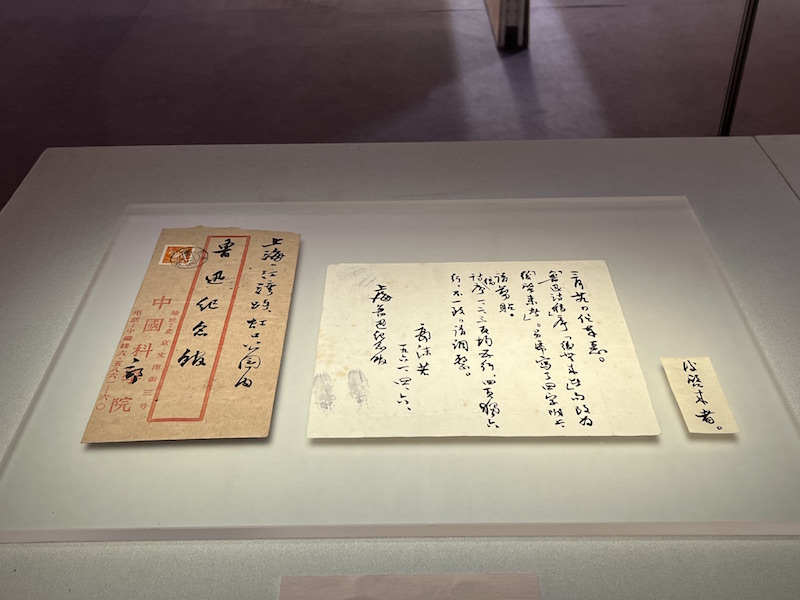

施蟄存致魯迅

施蟄存致魯迅的信件雖只有幾行字,但內容卻很豐富。柔石遇害,魯迅寫了《為了忘卻的紀念》之后的第二年,施蟄存所在的《現代》刊物想收集插圖、文字資料并發表。這一信件的內容是刊發后的作品歸還事宜。

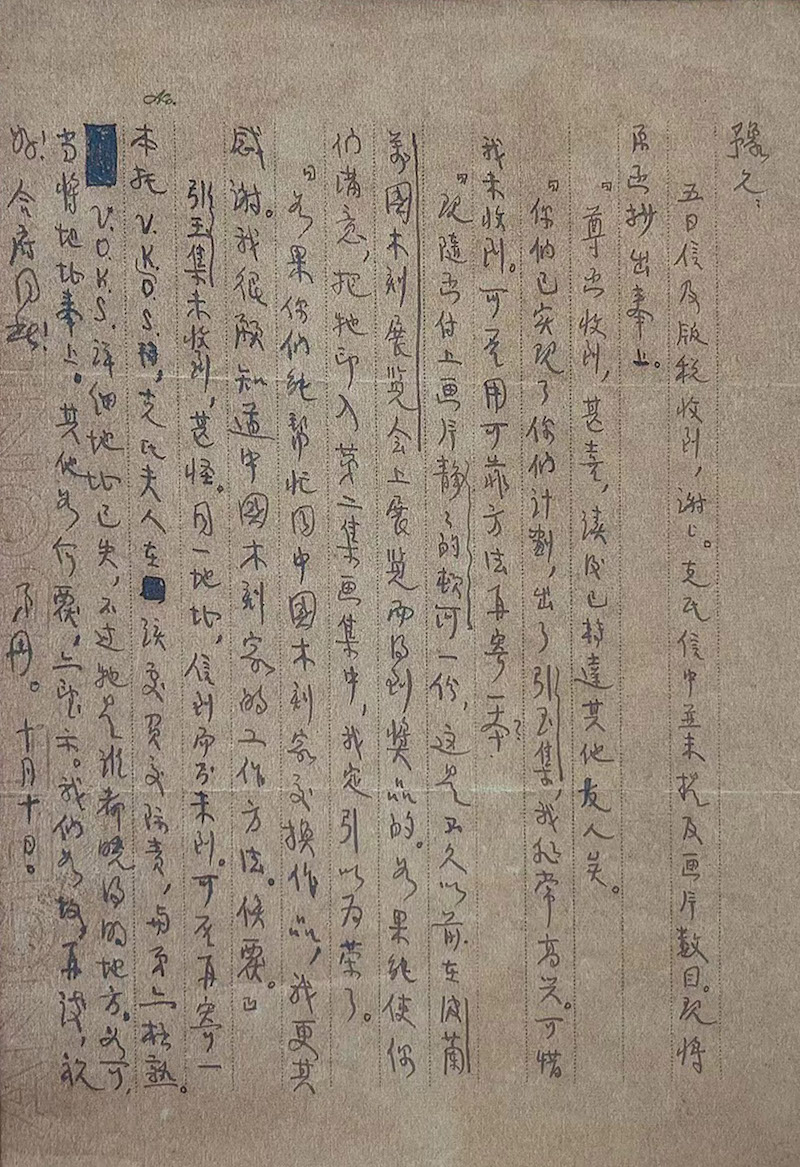

曹靖華致魯迅信

翻譯家、散文家、教育家曹靖華致魯迅信,寫于1934年10月10日。1927年起曹靖華在蘇聯任教,從1930年年初到1933年秋回國,四年中為魯迅搜集了蘇聯木刻家的木刻原拓一百余幅,魯迅把這些作品編成《引玉集》和《拈花集》。當時魯迅需要蘇聯木刻家的生平,曹靖華為之一一聯系,并由曹靖華翻譯后寄給魯迅。《引玉集》于1934年出版,此信所涉及的是《引玉集》出版后,魯迅將此書寄給蘇聯木刻家,加強中蘇木刻藝術交流,曹靖華為之進行翻譯和聯系的事。其中“克氏”指蘇聯木刻家克拉甫兼珂,“V.O.K.S.”是“蘇聯對外文化協會”的英文縮寫。

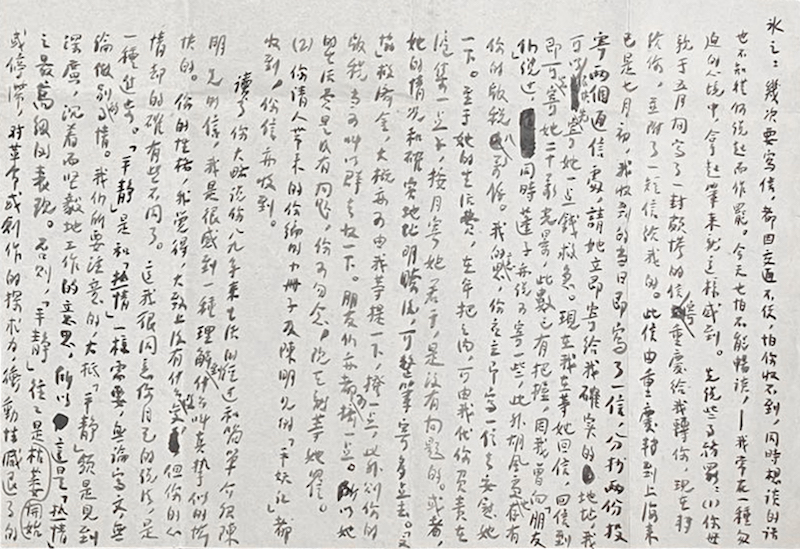

曹聚仁致許廣平信

相關負責人告訴記者,展廳中有不少書信內容都與紀念魯迅有關。曹聚仁致許廣平信寫于1937年3月31日。此信回復許廣平關于魯迅書信和紀念魯迅的基金等事宜。魯迅去世后許廣平征集魯迅書信,準備出版。曹聚仁將他整理粘好的23封寄奉給了許廣平,另有17封他認為“很簡單的信”則未寄返。曹聚仁晚年回憶與魯迅相處時,曾有“天下滔滔,又有多少人可以共語呢?”的感慨。字里行間充溢、流淌著知己相契的欣慰和懷念之情。

鄭振鐸致施崇翔副本

郭沫若致上海魯迅紀念館

而文博大家鄭振鐸致施崇翔信件所關注的也是《魯迅全集》事宜。信中所寫:“即將“全集”掃數交還許先生發售……”。展覽中,另一件郭沫若的信寫于1961年,為郭沫若致上海魯迅紀念館,關于為上海魯迅紀念館編《魯迅詩稿》作序之事。

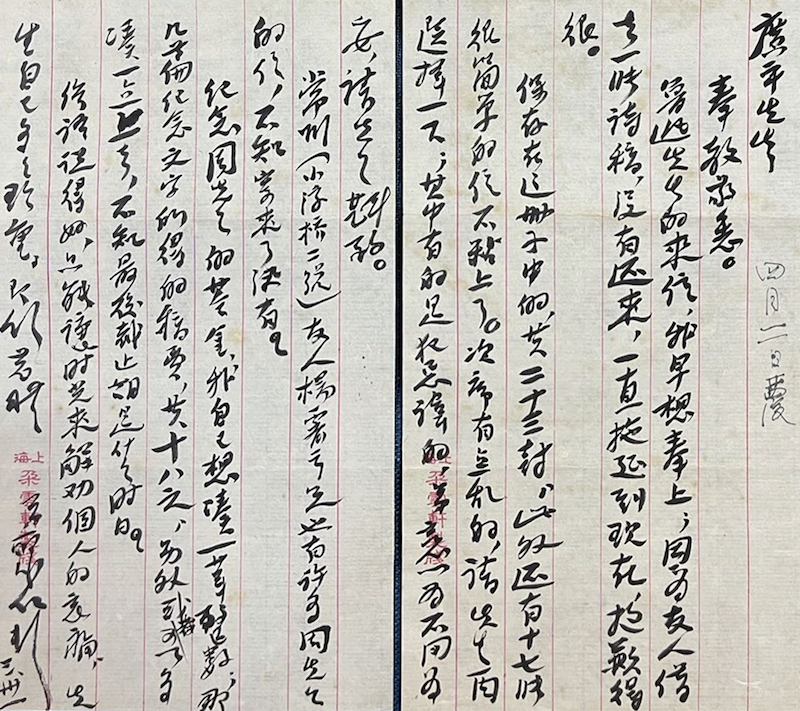

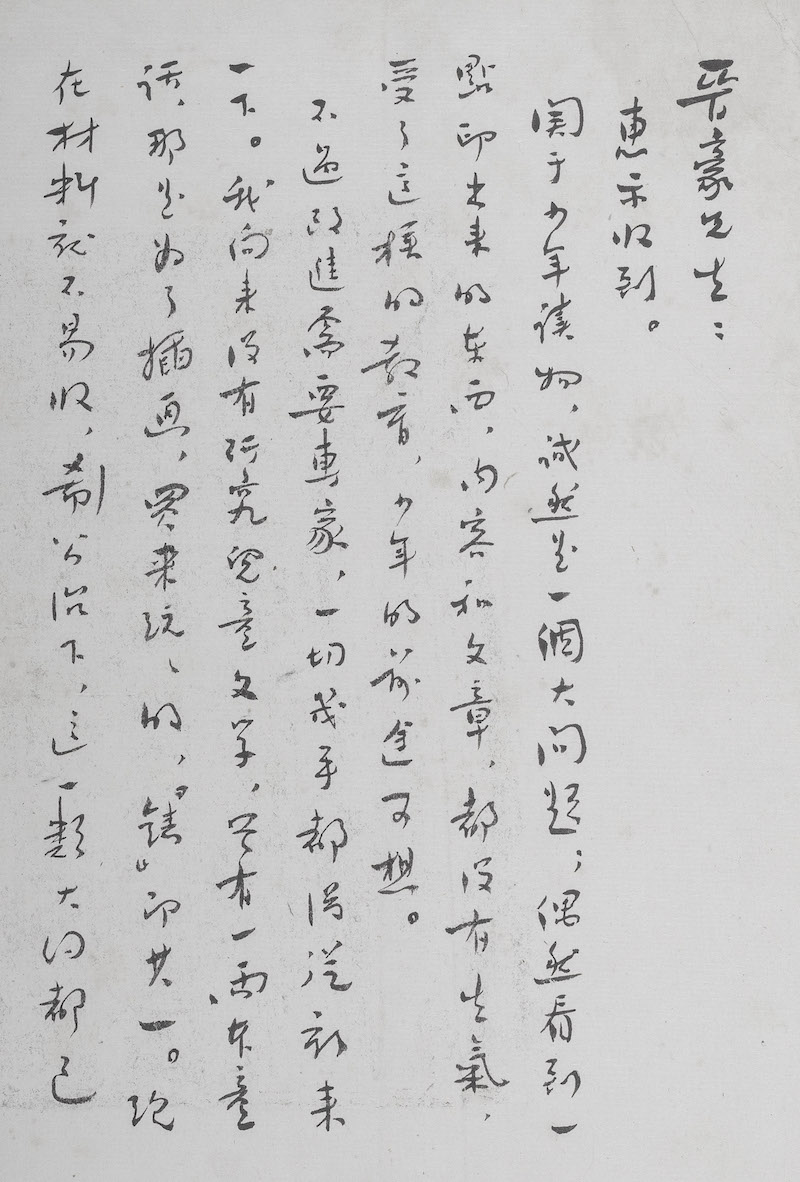

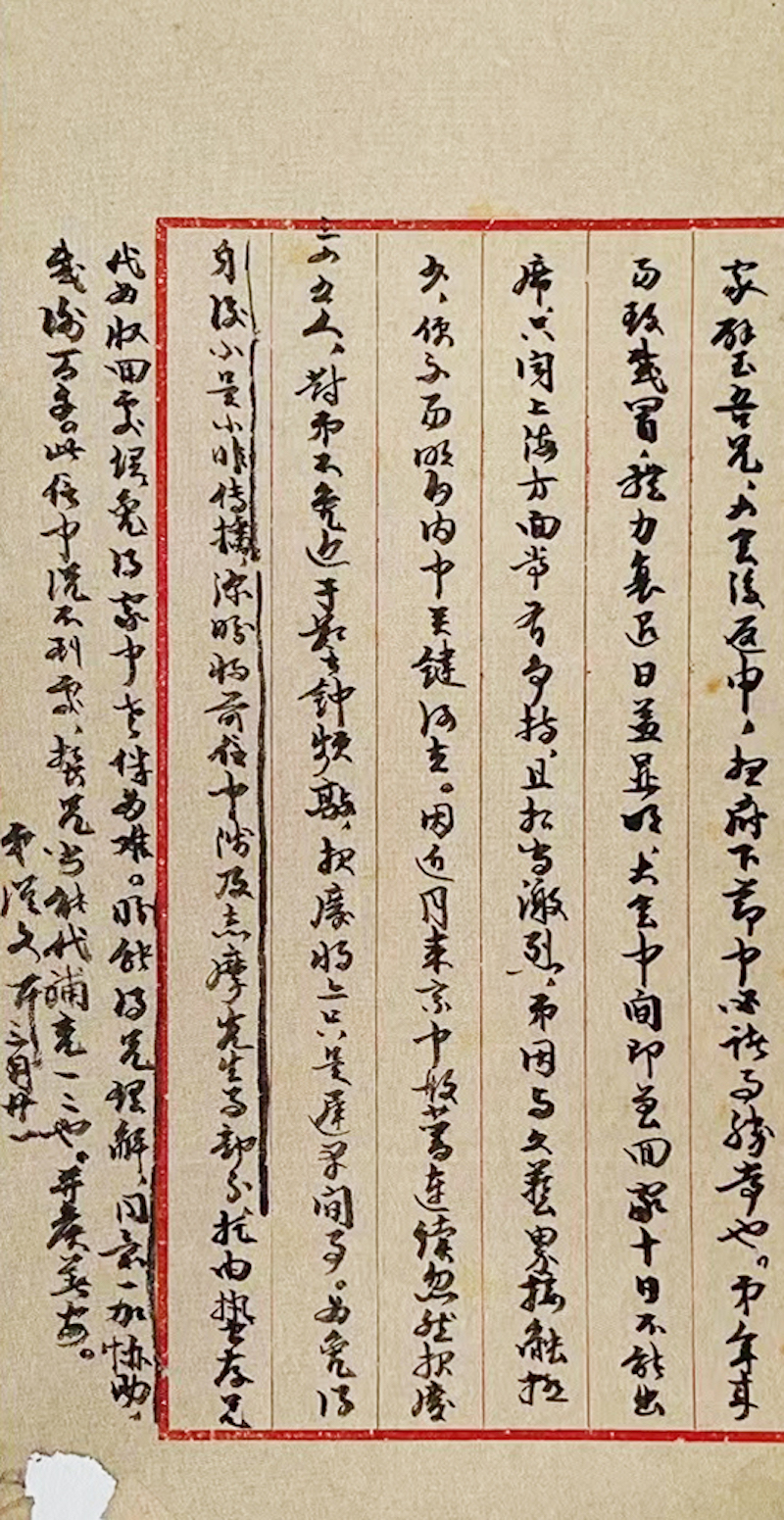

魯迅致楊晉豪

魯迅致楊晉豪

此外,展廳中也有魯迅本人的書信。其中,魯迅致楊晉豪信,寫于1936年3月11日。1936年楊晉豪任北新書局《小學生》半月刊編輯,楊晉豪致信魯迅,向魯迅約稿。魯迅于1936年3月11日復函楊晉豪,信中對于目前的少年讀物現狀表示擔心,并坦誠地說“我向來沒有研究兒童文學”,“相識的人里面,也沒有留心此道的人”,“曾有的一兩本童話,那是為了插畫,買來玩玩的”,“所以真是無能為力”,婉言謝絕楊晉豪的約稿。這體現了魯迅一貫的風格:自己沒有深入的了解,就不能誤人子弟。但他建議:“不過改進需要專家,一切幾乎都要得從新來一下。” 顯示了魯迅對中國兒童文學建設的關心和重視。

展廳中的“丁玲”板塊

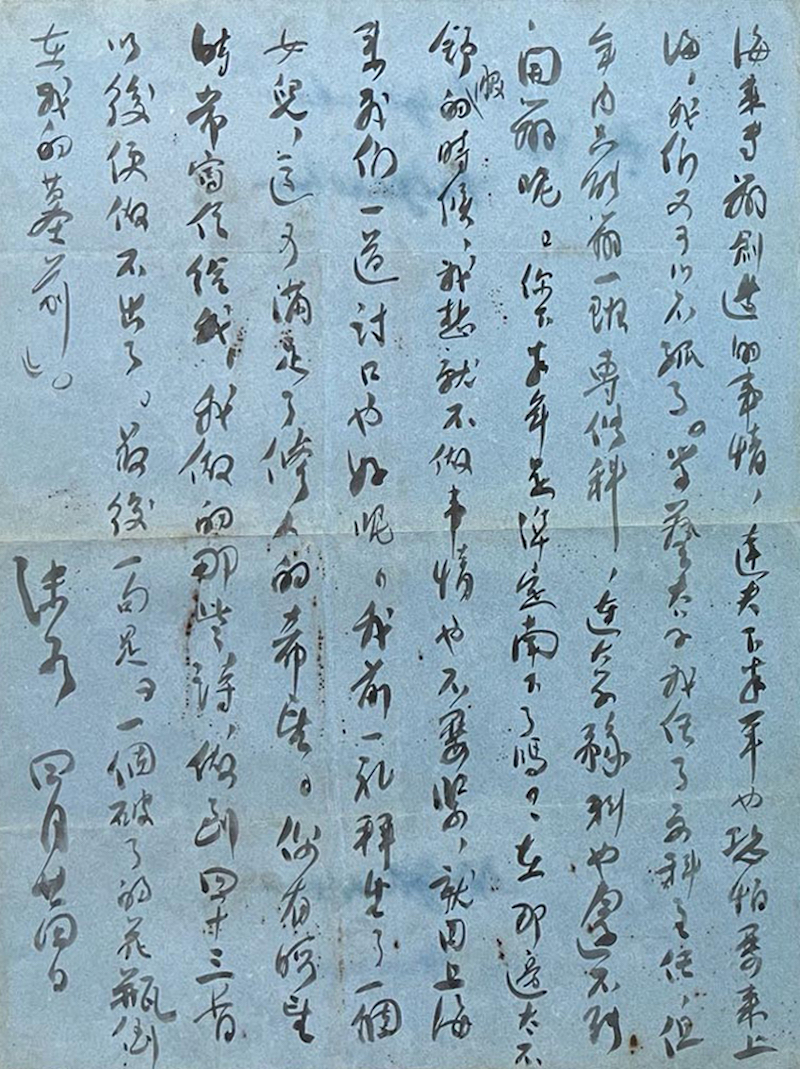

丁玲致伯夏(陳明)信

馮雪峰致丁玲信

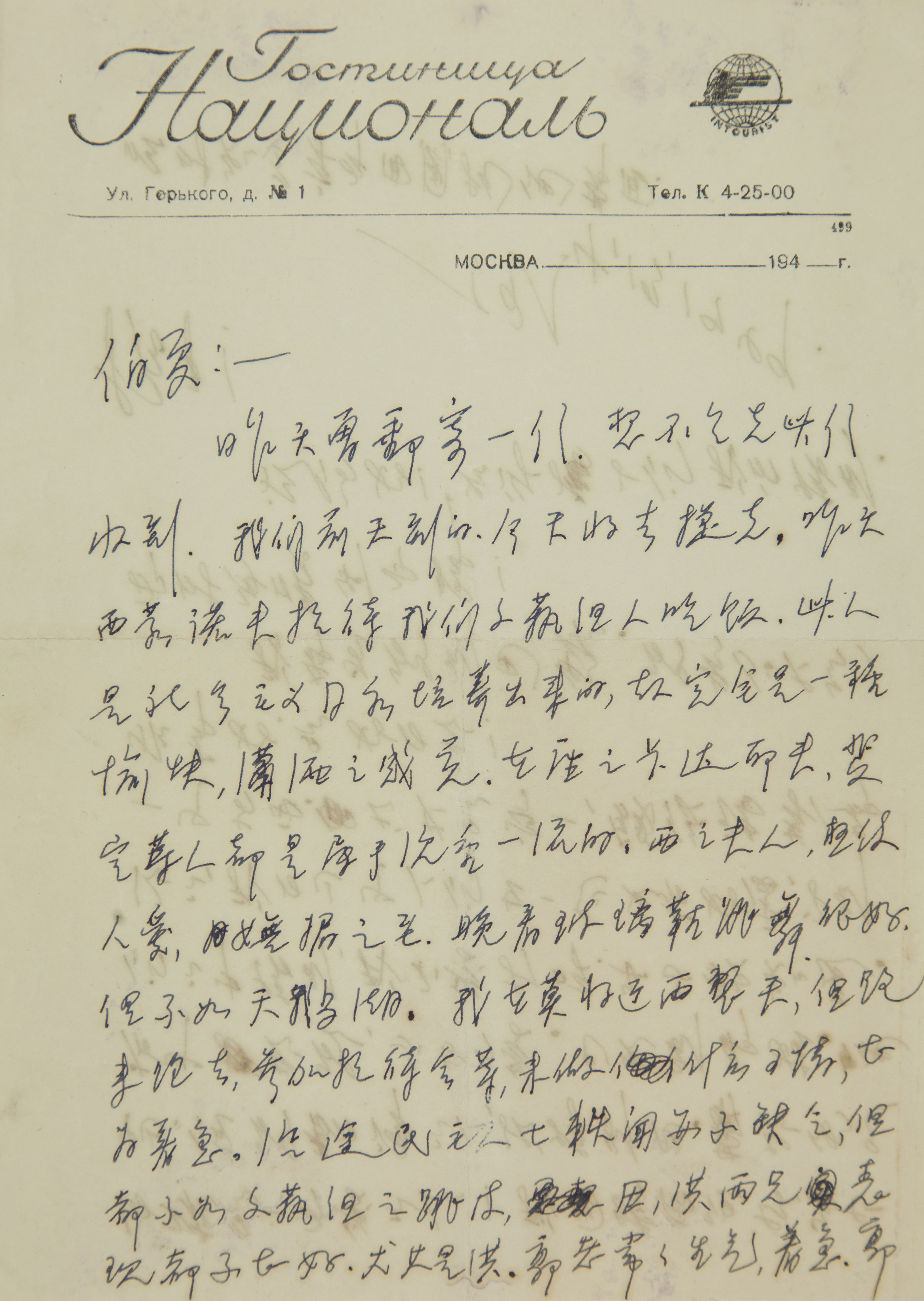

此外,記者看到,展覽也設有一些小板塊。如作家“丁玲”板塊,有丁玲致陳明信,也有馮雪峰致丁玲信。丁玲致陳明信寫于1949年4月13日,地點是莫斯科。1949年3月24日,中國婦女第一次全國代表大會在中南海懷仁堂舉行預備會,會上選出出席世界擁護和平大會的婦女代表,她們是:李德全、丁玲、龔普生、陸璀、吳青。3月27日,《人民日報》在第三版刊登消息《出席巴黎和平大會 中國代表團已正式組成 郭沫若任團長日內出國》:“中國代表團選出郭沫若為代表團團長,劉寧一、馬寅初為副團長,錢俊瑞為秘書長。并決定于日內出國,在四月二十日以前趕到巴黎。”代表團于4月11日下午抵達莫斯科。此信內容是關于代表團在莫斯科的活動以及丁玲與代表團成員、莫斯科文藝界接待人員的交往情況。而在馮雪峰致丁玲信中,則反映了兩人深厚的友誼。此時,丁玲已去延安,馮雪峰代為處理了丁玲母親的相關事情,并問道其創作情況等。

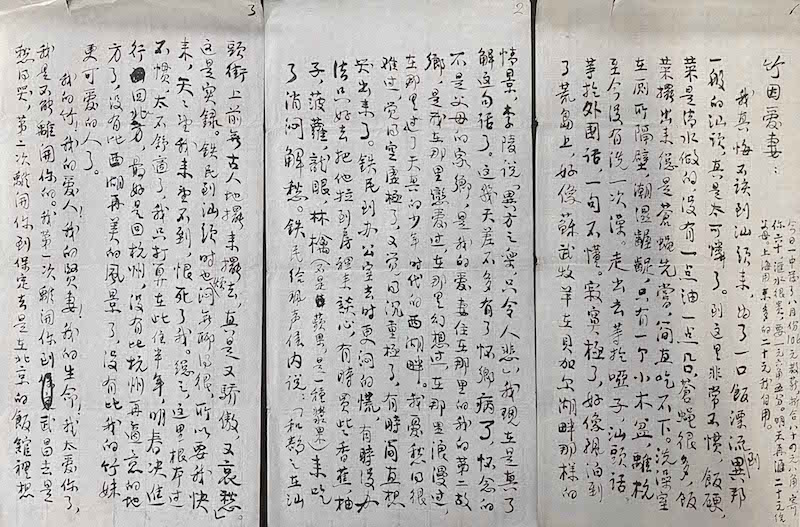

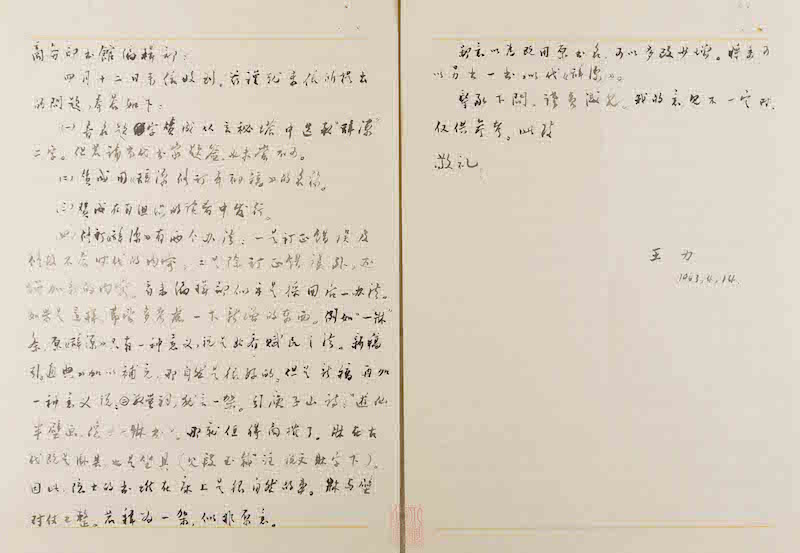

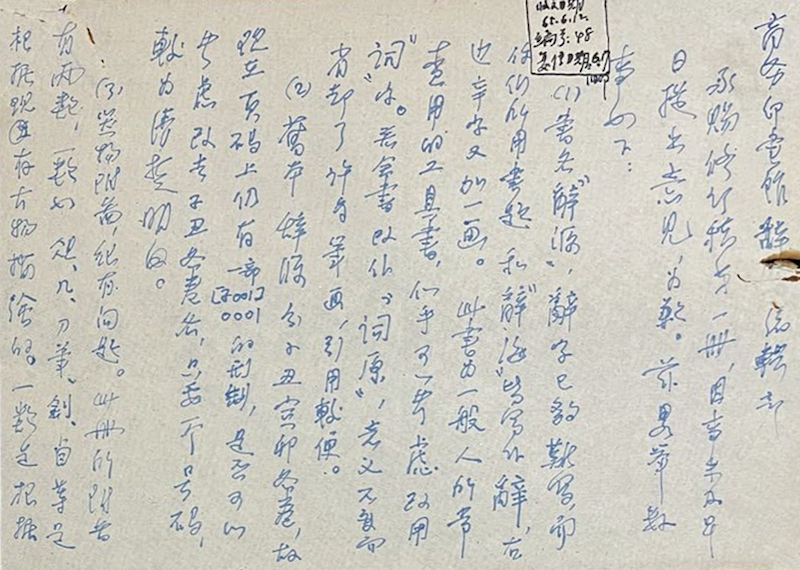

王力致商務印書館編輯部信

陳夢家致商務印書館辭書編輯部

另一個小板塊是“《辭源》修訂”。《辭源》是一部古漢語專門工具書,始編于1908年,續編于1931年。原有自然科學、社會科學和應用技術相關條目,有一定百科全書性質,第二版后刪去,成為專門語文工具書,1915年由商務印書館初版。新中國成立以后,1958年,《辭源》修訂工作開始。由于與《現代漢語詞典》《辭海》的分工,《辭源》由綜合性百科辭書,修訂為一部大型的古漢語辭書。商務印書館設置了“辭源組”,1964年,《辭源》修訂稿第一冊出版。在這一展柜,呈現了王力、陳夢家等人致商務印書館編輯部的信,探討《辭源》修訂相關問題。

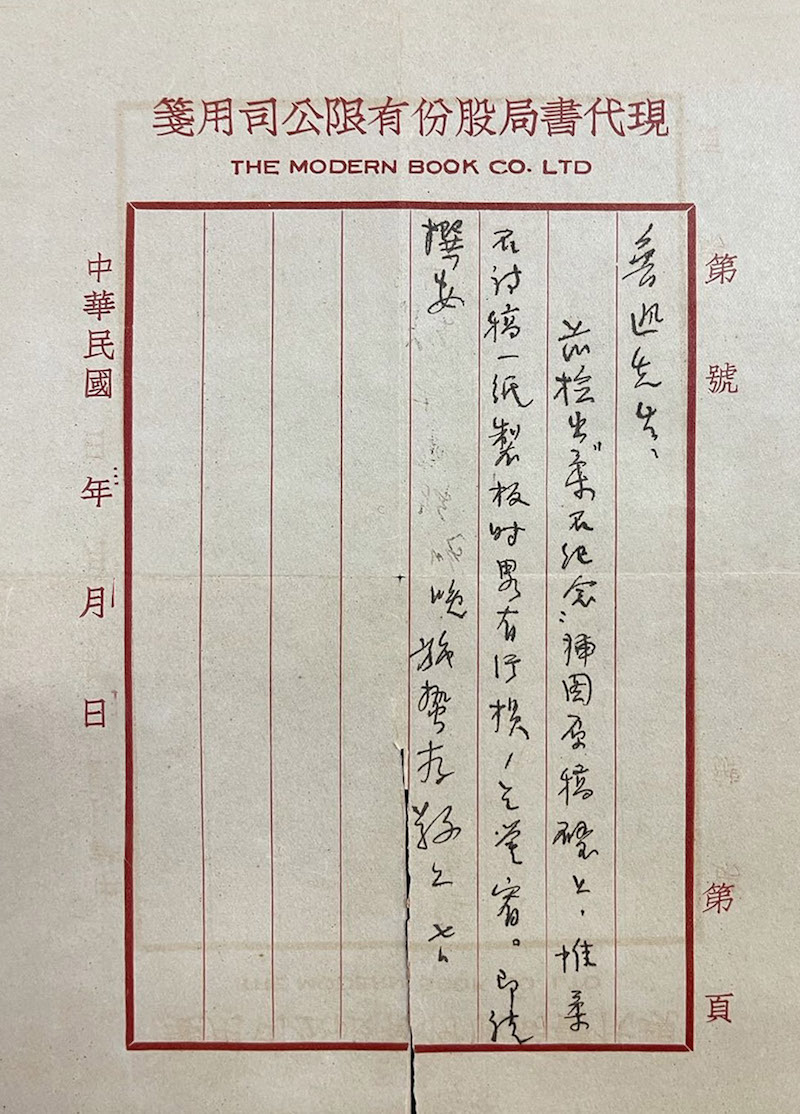

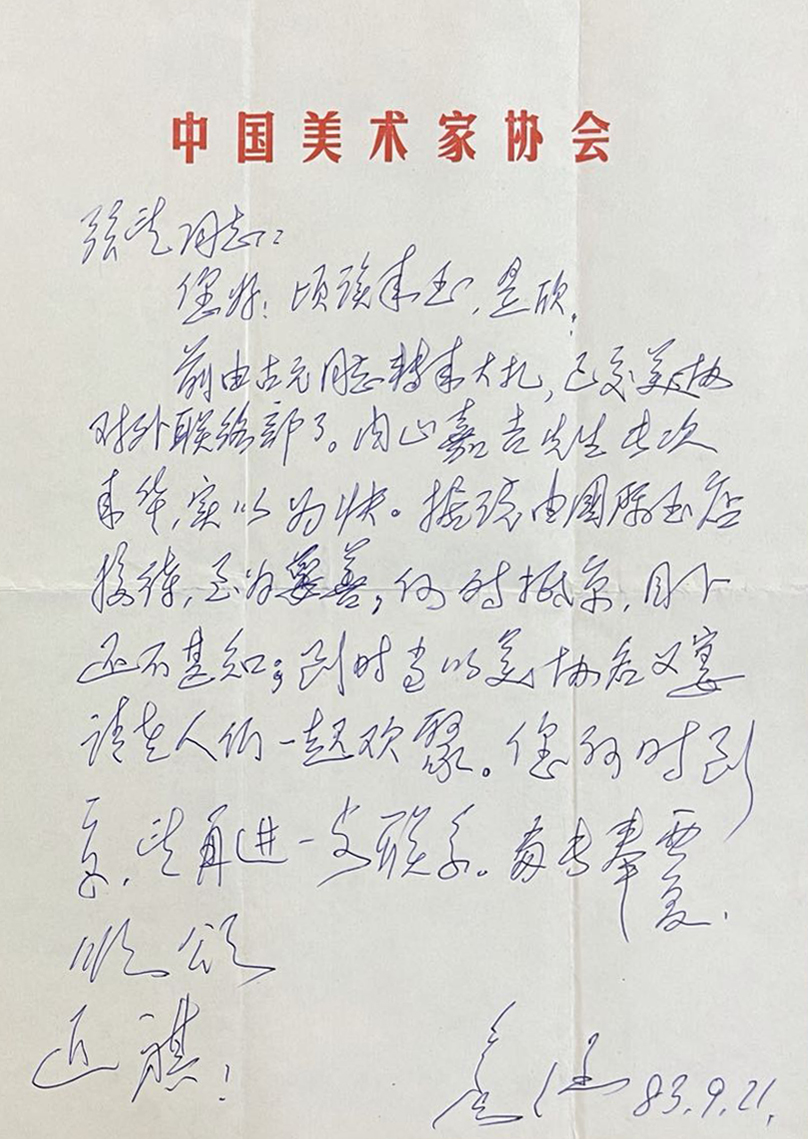

彥涵致張望信

彥涵致張望信,寫于1983年9月21日。因為內山嘉吉要來中國,張望請古元轉交信札給彥涵,告知相關事宜。此信是彥涵對張望來信的回復,并表示到時當以美協名義請老一輩的木刻家們一起歡聚。

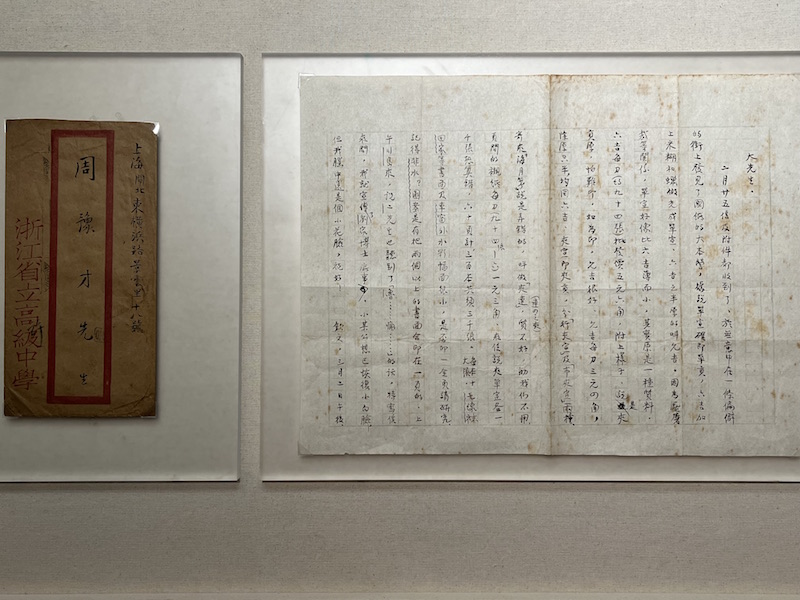

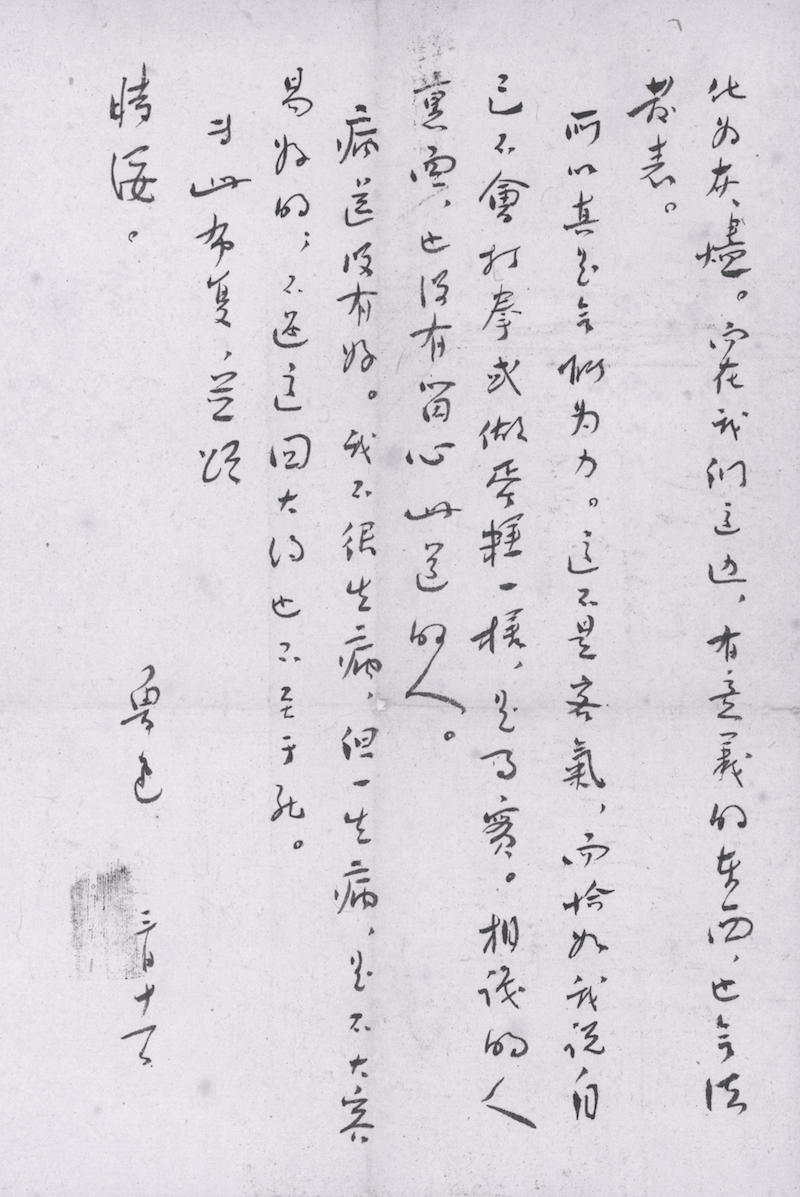

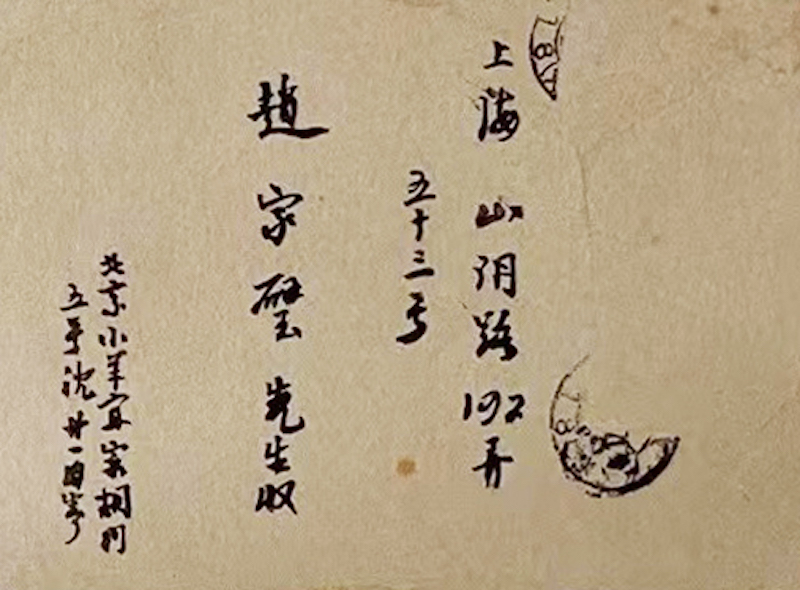

沈從文致趙家璧(信封)

沈從文致趙家璧信

科技的日新月異帶來了通訊方式的不斷發展,手寫紙質書信逐漸淡出我們當下的實際生活。但與此同時,名人書信卻引起了學者、收藏界和文博行業的熱情關注。

今時今日,讀諸如書信等非虛構文學作品的目的大致如魯迅先生所言:“遠之,在鉤稽文壇的故實,近之,在探索作者的生平。”書信承載著文化內涵和情感,書信是人們交流中比較真實的反映。其中,名人書信更是重大文化發展進程的多側面記錄。這些文化名人的書信不僅是魯迅研究的重要學術延伸,也是中國現代文化發展中的縮影,更兼具史料價值、文化價值和藝術價值。

展廳現場

展廳現場

為與社會公眾分享在近現代名人書信方面的收藏和研究成果,上海魯迅紀念館將在未來逐步展出相關文物。此前,在接受采訪時,鄭亞表示,“未來,今后將更多地發揮館藏文物的作用,供大家學習、傳播。”

展覽將展至2023年1月1日。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司