- +1

50年50人|杏林結碩果,在黃土高原種樹的日本人高見邦雄

1972年9月29日,中日簽署《中日聯合聲明》,實現了兩國邦交正常化。

五十載冷暖起伏,半世紀滄桑巨變。共同的記憶、特別的聯結、持續的接力,過往的中日友好瞬間,觀照著當下時代激流里的行與思。

澎湃新聞聯合中國公共外交協會,推出“50年50人”專題報道,對話50載中日關系的塑造者、開拓者、踐行者,展望未來全球變局下中日關系“下一個50年”。

在山西大同的黃土高原,萬畝杏林漸染秋色。而三十年前,這里連片荒山、沙塵頻起,一個日本人決心在當地種樹。

1992年的冬天,高見邦雄獨自來到大同市渾源縣,從最初的兩手空空,沒有錢也沒有人,到與當地人攜手種樹1900余萬株,開展綠化合作30年,他經歷了對日抵觸情緒、植樹失敗,也見證了杏林結碩果,小鎮走出大學生。

上世紀90年代,高見邦雄在大同留影。 受訪者 供圖

作為大阪非營利組織“綠色地球網絡”的副代表,高見邦雄帶領一批又一批日本志愿者到中國的黃土地植樹造林,被鄉親們親切地稱為“老高”。

現年74歲的他頭發幾乎花白,平時話不多,但一說起當年在華植樹的經歷就停不下來,尤其是提到一些老熟人時笑聲爽朗。高見邦雄年紀大了,很難再像年輕時那樣一趟趟往返于中日之間,但他帶領的團隊仍然在繼續維護山西大同市的植樹項目,同時還把造林活動轉移到相鄰的河北張家口市蔚縣。

伴隨著樹苗的成長,中日兩國民眾在樸素的情感共鳴中了解彼此。高見邦雄說,“我們與其說去種樹,不如說是去了解中國,或者是通過了解中國來重新認識日本。”

2022年7月,高見邦雄(右)在“綠色地球網絡”辦公室接受采訪。 澎湃新聞 圖

想一舉改變全鄉人的生活水平

澎湃新聞:上世紀90年代,人們的環保意識并不像現在這么強,那時候您為什么想要從事綠化事業?

高見邦雄:記得是1991年夏天,第二年將在里約熱內盧召開第一屆“地球峰會”,當時地球環境處于非常危急的狀況,必須要采取措施。雖然那時人們知道要應對全球變暖,但對于這樣的責任和義務,具體由誰來承擔、如何承擔,各國政府間的對立相當激烈,難以進行有效的協調,所以當時我想能否加深民間的互相理解。

當時,中國就像是發展中國家的代表,(我)想著在日中兩國之間做點什么才是最好的,然后就想到了植樹造林,因為這是環境合作方面最快的,普通人也能參與進來。而且,綠化合作給人以揮汗勞動的良好印象。

澎湃新聞:您在中國開展的綠化合作項目并沒有通過日本政府聯系和協助,而是各處登門拜訪來打聽情況,而且事先也不熟悉中國鄉村地區,能否談談一開始決定扎根大同種樹的經歷?

高見邦雄:1991年11月,我一個人前往北京去調研,走訪了林業部、中國綠化基金會等相關部門,當被問到“預算有多少”時,我只能回答“沒有錢也沒有人,但想要從現在開始做起”。

一開始沒有人對我的提議有興趣,后來找到了中華全國青年聯合會,提出了我的計劃。1991年底,對方回復說,在山西省大同市有個渾源縣,可以去那里實施綠化工程。我欣然接受,于是在1992年1月去了渾源縣。當時被告知,“大同是個很不錯的地方,對綠化很有熱情,而且在歷史上是盛產美女的地方,還有好酒。”日本有一首很流行的歌,唱的是“天國是個好地方,酒甜人美”,所以我覺得自己也是去天國一樣的地方。

1992年1月,從大同出發花了大半天時間才到渾源縣,實際上只有60公里,但路況不好。到了那里看到當地情況后很震驚,心想“真的被騙了”。那里位于北緯40度,海拔基本超過1000米,丘陵和山區適合植被的海拔大約為1200米到1500米。1月的冬天,去查看種植地,氣溫低至零下20℃。

30年前,大同是中國的煤炭產地,不論是供暖還是做飯都是燒煤,所以在大同市內和渾源縣的街道上,靠近地表的地方都飄著濃煙,喉嚨和眼睛都被刺痛。那時候,許多人都穿著軍大衣,大街上幾乎沒什么色彩。在零下二三十攝氏度的溫度下,我對眼前的景象感到驚訝。但才剛剛起步,不能打退堂鼓,于是決定以10萬元人民幣作為啟動資金開始綠化合作項目。回到日本,需要推廣這個計劃,邀請大家一起加入綠化團隊,為此我去了很多地方做宣傳。

當時我去了日中友好協會,他們對我說:“高見先生,為什么一定要從有‘混凝土叢林’之稱的大阪,到綠意盎然的中國去種樹呢?”那個時候,去中國的日本人基本上都是到北京、上海、廣州這樣的地方,這些地方綠化很好,特別是從北京機場到市內的道路兩旁,緊密排列的白楊樹給人留下很好的印象。“中國的綠化覆蓋不斷增加,為什么非要去種樹呢?”大家有這樣的疑問,也有人說“我連梅花和櫻花都分不清,怎么去中國種樹呢?”我雖然對很多人發出了邀請,但沒有多少人想去,當時也沒有什么宣傳手段,所以就低頭懇求認識的人說“去吧”。

最初招募團隊的成員非常困難,先邀請了日本綠化考察團的團長石原忠一去了大同,當時他對我說:“這個活動最少要持續20年才行。”當時我作為這個綠化團隊的秘書長,低著頭想,沒有人也沒有錢,即便是明天散伙也不奇怪,說要持續20年,非常困惑。不過石原先生的話一直刻在我的腦子里,只有長期堅持才有意義,不能敷衍了事。

澎湃新聞:黃土高原的地質和氣候狀況特殊,大規模種植果樹遇到了哪些挑戰?

高見邦雄:大同的地方領導給綠化工程選定了一個名為徐疃鄉的地方,位于渾源縣邊界山體和水庫的中間,因雨水沖刷形成了“侵蝕谷”,適合種植杏樹。當地的黨委書記很熱心,對種植杏樹的項目也非常上心。徐疃鄉是一個人口5000人左右的小鄉鎮,和大同隔著桑干河與冊田水庫。當時我想,如果能在這里成功種植杏樹,就能一舉改變全鄉5000人的生活水平。如果能成功的話,就能成為很好的宣傳素材,從日本來的人們就能親眼目睹種樹的成果和意義。

1994年開始種植杏樹,當地居民在政府的倡導下加入種植隊伍,但大家既沒有經驗,也沒有信心。第二年春天杏樹開花了,但到第三年因為干旱,杏樹的長勢堪憂,我到現場去查看,“這一棵枯了,這也枯了,枯的……”算起來真正存活的不到一成,而且還有把存活的杏樹移植到其他地方,當時站在那里真的很痛苦。

從失敗中也學到了很多,首先是理解了當地農民的想法,即使果樹種植能夠帶來收入,最快也要等四年,四年時間非但沒有任何營收,還要花錢打農藥、修剪枝葉,既費事又費錢,而且還占用了其他農作物的空間,相當于收入減少。此外,對于杏樹枯萎的原因,我們了解到初春的野兔把樹苗的新生層啃了一圈,幼苗就很容易枯萎,到了夏天又出現蚜蟲,杏樹就更加脆弱了。還有一個很大的因素是,最初制定種植計劃的領導因為人事變動調去了其他地方,接手的人對此工程并不十分了解。實際上,從長遠來看,頻繁的人事變動也不利于植樹造林工程。

在總結了諸多經驗之后,我們和當地的工作人員得出一個結論,就是杏樹種植工程要先在小范圍試驗,積累經驗之后再擴大。我們在徐疃鄉的植樹工程失敗了,不過同步在吳城鄉的杏樹林成功了,第四年就開始收獲杏子,收成不斷增加,目前也有350公頃的種植面積,種有25萬棵杏樹。

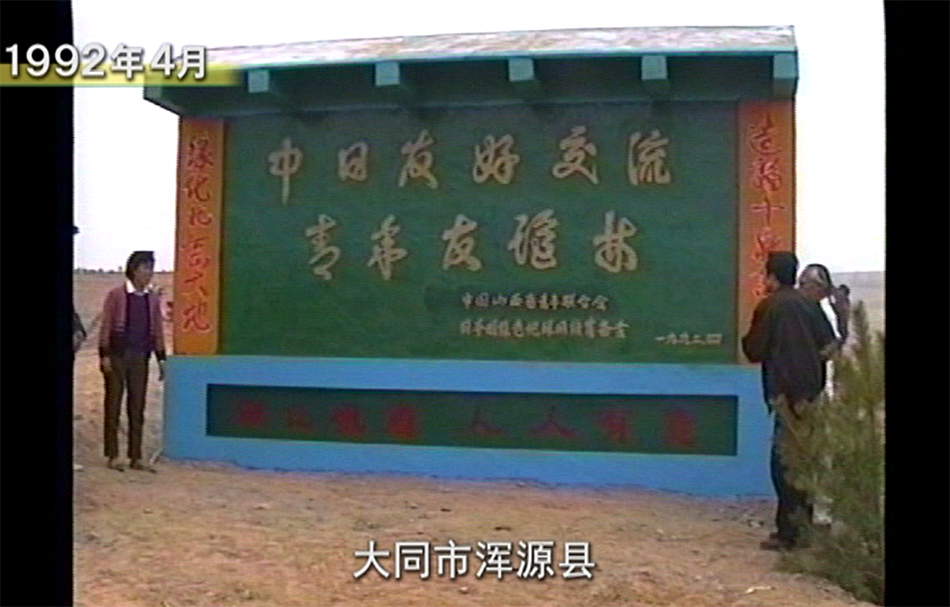

1992年渾源縣的中日友好環境林。 受訪者 供圖

鄉親們的喜與怒

澎湃新聞:最初去到渾源縣啟動綠化合作項目時,面對語言障礙、文化差異,您是如何克服困難并與當地人增進關系的?

高見邦雄:1992年剛剛到渾源縣時,我會說的中文只有四句——你好、謝謝、再見、廁所在哪。當地官員對我說,“你要是負責綠化工程的話,不了解當地情況是不行的。”于是我就四處轉轉,有時候也會幫農戶收割玉米等糧食。值得一提的是,和孩子處好關系也很重要,一般孩子帶我去什么地方,大家都不會很警惕,而且孩子會告訴我哪家有狗,哪家不能去之類的。

有一次我在散步,遇到了渾源縣時任林業局局長溫增玉,他很生氣,因為很久沒有聯系他,原因是我們的對接單位實際上是共青團組織。之后,我每天早上去老溫家吃早飯,有時是小米粥,有時是炒土豆。他的家里總有許多客人,都是去找他商量事情的,我就覺得老溫這個人值得信任。我本身并不是學林業和植物的,經常會問老溫,“這棵樹是什么?”他用中文告訴我之后,我回家之后再查日語解釋,由此學習了很多知識。

澎湃新聞:在與中國“鄉親們”的交往過程中是否有過誤解,又是怎樣化解的?

高見邦雄:在去大同之前,我們并不了解戰爭時期的當地歷史,后來有中國研究者告訴我日軍在大同的暴行,我很驚訝,如果事先知道的話應該不會來這里。我們團隊的日本團員很想了解戰爭時期發生了什么,還曾請當地人講述。

當時,關注大同綠化建設的日本攝影師橋本纮二到大同天鎮縣拍攝,脖子上掛了三臺單反相機,當地人一看就知道他是日本人。橋本被一位爺爺叫住,問了一些問題,而橋本會說的中文只有“啤酒”,爺爺見他不好好回答就大聲罵他,引得周圍人圍觀。直到一個導游路過幫忙翻譯,才得知這個爺爺因為(侵華)日軍成了孤兒,橋本得知之后坦率地道歉。而爺爺得知許多日本人正在當地支援綠化工程,于是就把自家的瓜子塞進我們的口袋里。自此,只要橋本去天鎮縣就會去問候爺爺,而爺爺一聽說有日本人來,就會問橋本有沒有來。有一次我還借橋本的相機給他們倆拍了合照,也因此和他建立非常好的關系。遺憾的是,他去年去世了。

我自己也有過類似的經歷,有一次我一個人去渾源縣西留村鄉,有老人看見我就說“日本鬼子”,然后得知我們是去種樹的之后,對我說“剛剛說了不好的話”,還邀請我去他家喝酒。真的發生了很多事情。2019年,我時隔15年再度到渾源縣,也很受關注,有一個居民對我說:“高見先生,得知是你來了,村子里的人突然就開心起來了。”

澎湃新聞:開展大規模綠化事業,經費是基礎之一,“綠色地球網絡”是非營利組織,如何解決經濟問題?

高見邦雄:在中國植樹造林的費用基本都是由我們自己負擔的,之后有一些企業的工會給予支持,派遣人員并提供資金,經團聯也參與了進來。不過最開始,資金都由我們自己解決,當時在農村,中國人都覺得不可思議,問“這個錢是誰出的”,我們回答“都是自己出的”。

現在,張家口的蔚縣等地有蔚縣志愿者協會,志愿者也參加我們的植樹造林活動,不僅如此,他們為了幫助農村的獨居老人以及貧困的孩子們,籌集捐款,以各種方式照顧他們,這樣的活動越來越多。

果園的力量

澎湃新聞:30年來,您先后帶領數千名志愿者投入到中國的植樹工程,是如何感染并召集這些志愿者加入到植樹造林的行列中來的?

高見邦雄:面向日本人,讓他們參加我們的旅行團,親自到當地轉轉,看到連片荒山就明白綠化工程的必要性。志愿者們一旦加入進來,就會關心自己種的樹怎么樣了,看到茁壯成長的樹苗就會很開心。有日本友人到大同參與植樹勞動多達21次,也有去過14次的人,他現在仍然很健康,每次見到我都說如果有機會還想再去大同市天鎮縣,那里是大同最北的縣區。

盡管天鎮縣比較貧困,地質環境也不好,但是當初日本綠化考察團的團長石原忠一卻說,去那里比較好。當我問理由的時候,他說,“那里的人好,雖然不富裕,但人們的笑顏真的很美,而在縣城,人們的笑容就淡了許多。”

中國這邊也有很多人加入我們,樹苗成長就很高興,枯萎就會不甘心,在這樣的情緒變化中,中日兩國的人們互相交流。

當時,我們提議建設小學附屬果園,讓孩子們也參與到果園工作中來,大家拿著水桶、臉盆、杯子打水,然后給樹苗澆水,非常可愛。然后,他們回去之后又會邀請自己的朋友和家人一起去種樹。

1990年代,大同的孩子們為小學附屬果園澆水。 受訪者 供圖

澎湃新聞:在貧困村建設小學附屬果園,果園收入的一部分給到種植和管理的農民,另一部分用于支援教育,您在怎樣的契機下想到建小學附屬果園?

高見邦雄:有一次和大同的一個領導一起去靈丘縣,查看完植樹用地之后,他說想要去另一個地方考察,通過“希望工程”在當地重建一所小學。我問:“可以一起去嗎?”于是第二天就一起去了靈丘縣非常貧困的一個村子,人均年收入不到300元,小學的墻都是石塊和土壘起來的,屋頂就只是一層瓦片,梁木也腐爛了。

零下20℃的天氣,教室的門上還有洞,里面坐著1年級到3年級的學生,只有一位老師,照明也只有一個裸燈泡。用墨涂的灰泥墻就是黑板。有些孩子甚至都不能進入這樣的學堂,和父母下地干活,我問他們“為什么不去上學”,有孩子低頭默默流淚,有孩子說“我想去”,然后就跑走了。

同行的那位領導看了學校的情況之后說,“今天沒有心情喝酒”。我去這樣的地方,如果說“為了地球環境而種樹”這種話,也實在是不現實。既然我們是從事綠化合作的非營利組織,就想著能不能為孩子們做點什么,于是想到了小學附屬果園。

我向渾源縣共青團提出了果園的想法,他們立即就表示贊同,認為這將為希望小學帶來持續的收入,可以償還之前建學校的費用。不過當地人聽說是日本人提出的方案,一開始很反感,認為不應該接受日本人的施舍,但經過共青團工作人員的解釋,最終居民接受小學附屬果園的提議,把它作為和平時代的象征物。

那里的村民委員會的村長說,“其實,這個村子的人以前小學畢業也不是一件容易的事。可是,多虧了杏樹,才出了大學生,明年還會有人讀研。這樣一來,有孩子上大學之后,其他孩子的求學熱情也變了。這多虧了來自日本的你們,不僅支持種植杏樹,還把杏林作為小學的附屬果園,向我們表明了教育的重要性。”

澎湃新聞:這些年與中國的綠化合作成果如何?有什么感悟?

高見邦雄:目前,大同市周邊的中日友好環境林非常多,造林面積超過6千公頃,我們和當地人一起種植了1900萬株樹木。最初經歷了失敗,之后得到了改善,日本專家在這過程中發揮了作用,尤其是在種植技術方面,這一點應該也得到了中方的認可。

在中國做綠化合作工程,有三個要素“自然環境”“社會關系”“人”,就像中國古話說的,“天時不如地利、地利不如人和”。我們與其說去種樹,不如說是去了解中國,或者是通過了解中國來重新認識日本。如果在不了解對方的情況下發生沖突,對彼此都是損失,相互理解才是最重要的。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司