- +1

陳兼︱追憶孔飛力③:遠(yuǎn)去的他的時(shí)代

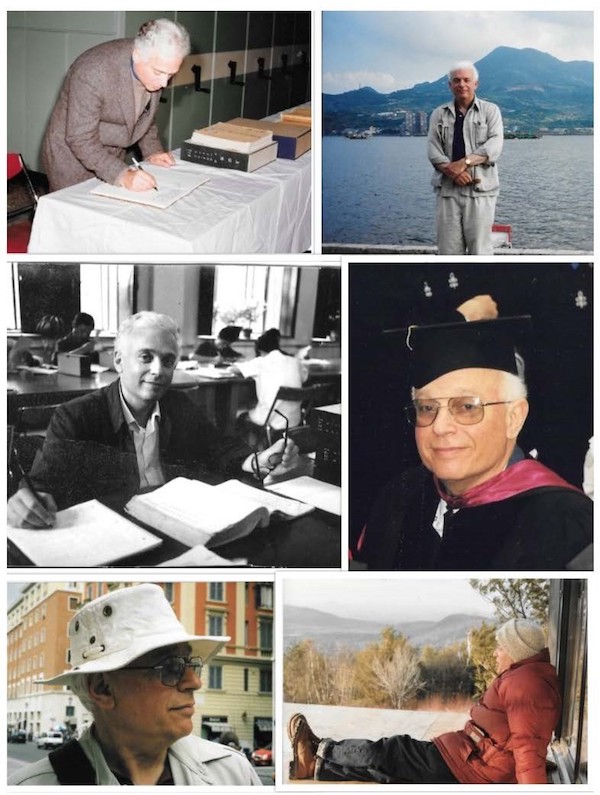

2018年2月11日是美國漢學(xué)家、原哈佛大學(xué)費(fèi)正清中國研究中心主任孔飛力(Philip A. Kuhn)教授逝世兩周年的日子。孔飛力所著《叫魂》(Soulstealers)《中國現(xiàn)代國家的起源》(Origins of the Modern Chinese State)的譯者、上海紐約大學(xué)暨紐約大學(xué)全球體系杰出歷史學(xué)教授、康奈爾大學(xué)“胡適榮譽(yù)講座教授”陳兼特此撰文,追憶孔飛力先生。

全文分三部分刊出。

關(guān)于何為“現(xiàn)代”,他寫道:“對(duì)此,最為簡(jiǎn)單的回答是,我所謂的‘現(xiàn)代’,指的是‘現(xiàn)時(shí)的存在’。”行文間,他還加了幾段話:

不同國家是可以經(jīng)由不同的方式走向“現(xiàn)代”的。當(dāng)我們一旦認(rèn)識(shí)到這一點(diǎn)之后,就能夠把現(xiàn)代化發(fā)生的“內(nèi)部”史觀和“外部”史觀從方法論上統(tǒng)一起來了。

難道只有在經(jīng)歷了工業(yè)化的西歐和北美才會(huì)形成可以被稱之為“現(xiàn)代”的國家功能、政治結(jié)構(gòu)和社會(huì)體系嗎?這其實(shí)是一種文化上唯我獨(dú)尊的判斷。

在一個(gè)“現(xiàn)代性”有著多種形式的存在、也有著各種替代性選擇的世界上, 政治歷史所要強(qiáng)調(diào)的,應(yīng)當(dāng)是同各種民族文化和歷史經(jīng)驗(yàn)相契合的種種“內(nèi)部”敘事。

孔飛力加入或修訂的這幾段文字顯然極為重要。他想要澄清的是:“現(xiàn)代”,是一種同時(shí)具有普世性和特殊性的概念,也是一種與時(shí)俱進(jìn)及處于不斷變化之中的“現(xiàn)時(shí)存在”。惟其如此,關(guān)于“現(xiàn)代”和“現(xiàn)代性”的界定,不應(yīng)該也不可能為西方經(jīng)驗(yàn),或包括中國經(jīng)驗(yàn)在內(nèi)的任何一種經(jīng)驗(yàn)所壟斷。

這幾段文字,也進(jìn)一步證實(shí)并加強(qiáng)了我讀、譯孔飛力論著時(shí)的感覺:在他看來,“現(xiàn)代”“現(xiàn)代性”以及與之相關(guān)的 “現(xiàn)代國家”特質(zhì)及功能的形成,確實(shí)是一個(gè)具有普世性意義的問題。但同時(shí),他從自己?jiǎn)栴}意識(shí)的邏輯出發(fā)又認(rèn)定,大凡具有普世性意義的問題,必定會(huì)在所涉及的個(gè)案中(不管這些個(gè)案具有多大的特殊性),在某一層面以其本身內(nèi)在的、而不是外部強(qiáng)加的方式被提出來。因此,就任一具體現(xiàn)代國家特質(zhì)的形成而言,比之來自外部世界的影響,植根于本土環(huán)境及知識(shí)資源的“內(nèi)部動(dòng)力”要帶有更為根本的性質(zhì)。歸根結(jié)底,外部世界的影響,不管多么巨大,依然要通過這種內(nèi)部動(dòng)力而起作用。正是基于這一思路,他認(rèn)為,現(xiàn)代性構(gòu)建的“內(nèi)部”史觀和“外部”史觀在方法論上是可以統(tǒng)一起來的。

回過頭去看,孔飛力從寫作《中華帝國晚期的叛亂及其敵對(duì)力量》,到做了多年但最終沒有成書的關(guān)于十九世紀(jì)到二十世紀(jì)中葉中國地方自治發(fā)展的研究,再到《叫魂》《中國現(xiàn)代國家的起源》和《生活在他者世界的華人》,他的中國研究都貫穿著一條線索:他以“中國經(jīng)驗(yàn)”為“實(shí)驗(yàn)室”而孜孜探求的,就是作為現(xiàn)代性構(gòu)建重要內(nèi)容的各具特征的“現(xiàn)代國家”如何形成的問題。如此來看,說他在研究中國歷史時(shí)有一種深刻的“中國情結(jié)”,當(dāng)然是不錯(cuò)的。但這首先是因?yàn)椋谒磥恚魏我环N關(guān)于“現(xiàn)代性”的普世性界定,若沒有“中國經(jīng)驗(yàn)”的支撐,或同“中國經(jīng)驗(yàn)”相悖,或必須從外部加之于中國,就不可能具有真正意義上的普世性。

《生活在他者世界的華人》

由此我想到,《叫魂》出版后,國內(nèi)不少人說孔飛力是“中國中心觀”的代表人物。真是如此嗎?我覺得,他恐怕是不會(huì)接受這么一種“名頭”的。記得,多年前我曾和他談到過對(duì)“中國中心觀”的看法。他說,他不同意“中國中心觀”的說法;又說,柯文也不是“中國中心觀”論者,而是以批判的眼光看待“中國中心觀”,并在此基礎(chǔ)上提出“在中國發(fā)現(xiàn)歷史”的主張。在孔飛力看來,在人類歷史和文明發(fā)展中,沒有哪一個(gè)國家或哪一種文明可以稱為“中心”的。

我覺得,若是問他:如果一定要給自己的中國史觀加上一個(gè)“名號(hào)”或“標(biāo)簽”的話,會(huì)是什么?他的回答應(yīng)該是:同外部世界始終交互影響的“中國內(nèi)部發(fā)展史觀”。譬如,他寫乾隆盛世和十七世紀(jì)九十年代的危機(jī),就不僅寫內(nèi)部危機(jī),也把催生危機(jī)的內(nèi)部因素和外部因素及世界性背景聯(lián)系了起來。說到底,從問題意識(shí)的角度來看,孔飛力的“中國情結(jié)”,以及他對(duì)于“中國經(jīng)驗(yàn)”及其特點(diǎn)的發(fā)掘和闡述,并非他研究中國歷史時(shí)知識(shí)關(guān)懷的最終歸宿之所在。在一個(gè)更為基本的層面,他所關(guān)注的,是發(fā)掘“中國經(jīng)驗(yàn)”特殊性所包涵的、同本土歷史文化資源及其內(nèi)在邏輯相通的普世性價(jià)值和意義。再聯(lián)系到上述他對(duì)“現(xiàn)代”及“現(xiàn)代性”的看法,這一視角又有兩層涵義:這不僅蘊(yùn)含著外部世界對(duì)于中國“現(xiàn)代性”構(gòu)建的影響,也涉及到中國經(jīng)驗(yàn)對(duì)于世界范圍現(xiàn)代性構(gòu)建的意義。

所以,從方法論上看,孔飛力之所為,并不如國內(nèi)一些論者所言,是想要論證 “西學(xué)中源”的題目。他想論述的是,任何在西方環(huán)境下產(chǎn)生的具有普世性意義的知識(shí),其實(shí)都不能簡(jiǎn)單地冠之以“西學(xué)”或“西方知識(shí)”之名;若追溯到構(gòu)成其本源的“根本性問題”或“根本性關(guān)懷”,或者說,就促成這些知識(shí)產(chǎn)生的初始“問題意識(shí)”而言,都是既可以在西方的歷史文化環(huán)境中,也可以在任何非西方的歷史文化環(huán)境中,以自己的邏輯和方式滋生并體現(xiàn)出來的。

這樣,我們又可以回到本文先前已談到的:追根溯源,孔飛力和他的老師史華慈極為相似,他們的“問題意識(shí)”中有著對(duì)于人類命運(yùn)的關(guān)切、憂慮和思索。

寫到這里,還想再加上一句:孔飛力對(duì)于他老師費(fèi)正清那一代學(xué)者研究中國近世史時(shí)所取的“沖擊-反應(yīng)”的思路,從來不持全然否定態(tài)度,更不認(rèn)為自己的看法就一定更正確或更高明。用他的話來說,他只是覺得自己的想法“更有意思”。在他看來,在中西交往關(guān)系中,“沖擊-反應(yīng)”現(xiàn)象無疑是存在的,只是,這不能說明中國何以走向現(xiàn)代這一問題的全部或癥結(jié)之所在,更不應(yīng)該被當(dāng)作指導(dǎo)中國研究的唯一范式。

孔飛力關(guān)于中國現(xiàn)代國家形成過程的具體論述,從現(xiàn)代性及現(xiàn)代國家形成所涉及的“根本性問題”(constitutional questions)入手,并將政治參與、政治競(jìng)爭(zhēng)、政治控制這三者之間的關(guān)系設(shè)為標(biāo)桿,展開對(duì)中國現(xiàn)代國家“根本性議程”(constitutional agenda)的討論。在他看來,中國歷史文化資源中,本來就有著“政治參與”和“政治競(jìng)爭(zhēng)”的基因。政治和文化多元主義,也是中國政治文化的題中應(yīng)有之義,早已存在于中國原典和歷史文化的積累之中,絕不只是一種起源于域外的“舶來品”。

在研究方法上,孔飛力和史華慈一樣,都極為重視對(duì)產(chǎn)生于特定文明形成的“軸心時(shí)代”的經(jīng)典文本的研究,也極為看重作為文本“生產(chǎn)者”的先圣、先賢、先哲所起的作用。在他們看來,正是在這里,蘊(yùn)含著文化及歷史最初緣起和發(fā)展的一系列“基因”,因而也是探索任何一種現(xiàn)代性構(gòu)建過程中“內(nèi)在性”因素基本的歷史和邏輯上的起始點(diǎn)。同時(shí),任何一種在特定歷史和文化背景下形成的現(xiàn)代國家“合法性敘述”,也都應(yīng)該可以從這一特定歷史文化本身的“原典”中找到其文化與歷史上的根源。這不是一般意義上的思想史研究,而是一種“上窮碧落下黃泉”般地對(duì)于歷史合法性敘述“本原”的探究。

這也是孔飛力在《中國現(xiàn)代國家的起源》中使用“constitutional”一詞的本意。如此,又怎能像一些同行所建議,簡(jiǎn)單地套用中文語境中有著更為特定及狹窄定義的“憲政”一詞來妥切地翻譯這個(gè)詞?

在《起源》中,孔飛力還做了一件他以前沒有做過的事情,那就是,跨越了1911年和1949年這兩個(gè)歷史的“分界線”,在歷史敘事和相關(guān)討論中,把發(fā)生于清代的史事和人民共和國時(shí)期的事情聯(lián)系了起來。《起源》的第三章,就是從十九世紀(jì)四十年代發(fā)生于湖南鄉(xiāng)間的一場(chǎng)抗稅運(yùn)動(dòng)——耒陽暴動(dòng)——談起的。但講著講著,他筆鋒一轉(zhuǎn),討論起了人民共和國時(shí)期的農(nóng)業(yè)集體化運(yùn)動(dòng)。

這樣,孔飛力實(shí)際上涉及了1949年的歷史定位問題。如前所述,他和史華慈一樣,之所以開始研究中國,都是為了探討并理解中國革命這一二十世紀(jì)人類歷史中的宏大現(xiàn)象的歷史根源及意涵。面對(duì)中國的革命時(shí)代,以及作為革命時(shí)代產(chǎn)物的中國現(xiàn)代國家,孔飛力既持一種尖銳卻又極富建設(shè)性的批判性視野,又保持著一種真切的同情之心。有人可能會(huì)覺得,像孔飛力這樣的自由主義知識(shí)分子,不應(yīng)對(duì)革命持此種態(tài)度的。但若是深入想下去,就不會(huì)覺得奇怪了。其實(shí),革命與自由主義從來就是相通的。若沒有對(duì)于想象中的自由的追求,又怎么會(huì)有那么多革命者獻(xiàn)身于革命?問題在于,革命是“破”的過程,它本身最終解決不了問題。要真正解決問題,還要抓住革命后“舊制度”遭到掃蕩的時(shí)機(jī),轉(zhuǎn)而采取建設(shè)性的行動(dòng)才能做到。若是讓革命轉(zhuǎn)變?yōu)闊o論何種意義上的“不斷革命”或“繼續(xù)革命”,那就一定要出大亂子,甚至給人們帶來大的苦難。大凡以“徹底革命”的名義追求“不斷革命”和“繼續(xù)革命”者,所必定遇到的最大困局,就在究竟從何處覓得何種手段,方能達(dá)到“徹底”的目標(biāo)。結(jié)果總是發(fā)現(xiàn),用于“砸爛舊世界”的相應(yīng)的手段和工具,原來還是要在這個(gè)本該砸爛、卻還未被砸爛的“舊世界”里才存在。

孔飛力不僅是自由主義者,也是共和主義者。在《起源》中,在論述“政治參與”“政治競(jìng)爭(zhēng)”與“政治控制”三者之間的關(guān)系時(shí),還引入了關(guān)于中國歷史上黨爭(zhēng)的討論。他想論證并說明的,是一個(gè)很基本但其實(shí)很重要的看法:中國歷史上的黨爭(zhēng)與現(xiàn)代政治中的黨派政治之間,似有天壤之別,但在“現(xiàn)代”的大環(huán)境下,其實(shí)只有幾步的距離。要跨出這幾步,確實(shí)很不容易,但兩者之間并不存在著不可逾越的鴻溝。這是他在《起源》里關(guān)于“黨爭(zhēng)”論述的真諦之所在。說起來,在現(xiàn)代中國政治思想史上,是可以看到同孔飛力類似的想法和表述的。例如,處于揭竿而起時(shí)代的陳獨(dú)秀說過:“黨外無黨,帝王思想,黨內(nèi)無派,千奇百怪。”同樣的話,毛澤東后來也說過幾次。尤其是,毛澤東還幾次說:“讓人講話,天不會(huì)塌下來,自己也不會(huì)垮臺(tái)。不讓人講話天照樣不會(huì)塌下來,自己卻難免有一天要垮臺(tái)。”中國文明與歷史,之所以淵源流長,生生不息,說到底,是因?yàn)槭窃谥腥A文明形成的“軸心時(shí)代”,曾有過“百花齊放,百家爭(zhēng)鳴”的環(huán)境,為中華文明的發(fā)展,提供了極為豐富的知識(shí)和思想資源。今天,是又一個(gè)大時(shí)代。大時(shí)代要有大思想,其產(chǎn)生,仍要從廣開言路做起。這是《起源》給人們的一個(gè)最重要的啟示。

我同孔飛力先生交往及翻譯他著作的過程中,還有一點(diǎn)要緊的體會(huì),覺得不可忽略并值得在這里提出。那就是,關(guān)于 “學(xué)問”和“常識(shí)”之間的關(guān)系問題。

我們不可想當(dāng)然地便以為,像孔飛力這樣自視為“知識(shí)精英”的學(xué)者,大概會(huì)對(duì)做學(xué)問中循常識(shí)之道闡述問題、或?qū)δ軌蛏钊霚\出地重復(fù)常識(shí),嗤之以鼻。其實(shí),完全不是這樣的。

孔飛力所想做的,是在中西知識(shí)關(guān)懷之間,從問題意識(shí)的溝通著手,搭建起一座連接的橋梁。他的論述,不乏高深之處。但是,他和我講話時(shí)好多次談到,做學(xué)問不可違反常識(shí),更不可有意違反常識(shí)。學(xué)問真正的高深之處,并不在于要追索并達(dá)到脫離或“超越”常識(shí)的境界。恰恰相反,真正有道理的“深?yuàn)W看法”應(yīng)當(dāng)同常識(shí)是相通的,不應(yīng)當(dāng)是相悖的。這里需要的是,在面對(duì)一種似乎并未超越常識(shí)的論述時(shí),應(yīng)該想一想,是否還能深入下去?

與此相關(guān)的,是如何看待大問題和“小題目”之間的關(guān)系。孔飛力固然是思考“大問題”、做“大問題”、寫“大問題”的學(xué)者,但這并不等于說,他認(rèn)為小題目不應(yīng)該做。孔飛力自己治學(xué),也做小題目。但是,他不給人以“碎片化”的感覺。這是因?yàn)椋呐伦鲂☆}目時(shí),也是有大想法的。這也是像他這樣的大學(xué)者和很多靠“碎片化”小題目“混飯吃”的“學(xué)者”的區(qū)別。

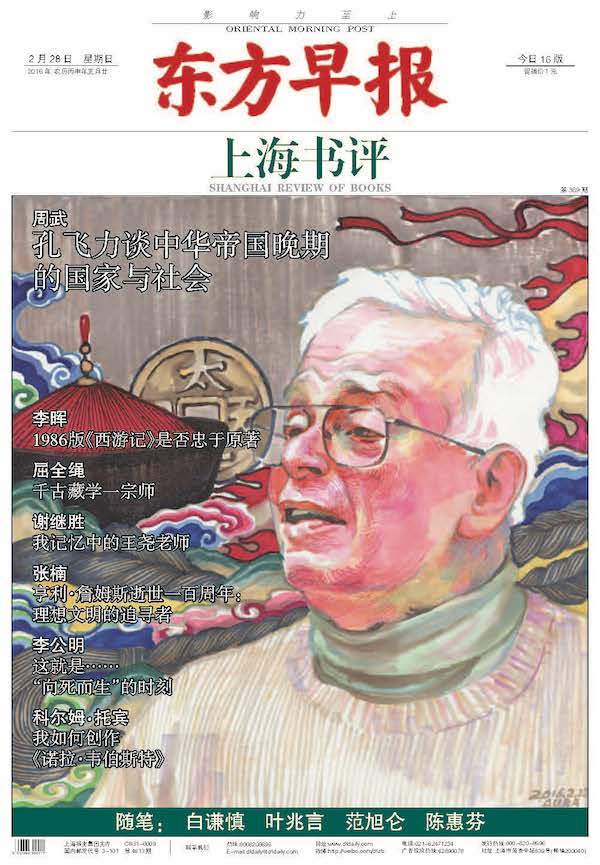

兩年前,孔飛力先生逝世后,《東方早報(bào)》曾發(fā)表過一篇周武對(duì)他的訪談?dòng)涗洝F渲校涗浟酥芪浜退瓦@個(gè)問題的一段對(duì)話。而這些話,其實(shí)也是我和孔飛力多年交往中他多次說過的。我覺得,這段對(duì)話極其重要,并切中了當(dāng)今中國乃至國際學(xué)界歷史研究中一種正不斷蔓延開來的大毛病。周武是我三十多年前在華東師大時(shí)教書時(shí)的學(xué)生。這里,抄引這段話于下:

周武:我在看您的著作的時(shí)候,有一種感覺,您往往是從一個(gè)比較典型的個(gè)案切入,但試圖解決的問題卻是帶根本性的大問題。

孔飛力:我常跟我的學(xué)生講,每個(gè)小問題是一個(gè)大問題的一部分,沒有大問題的話,這個(gè)小問題沒有意義,如果沒有小問題,那個(gè)大問題沒有基礎(chǔ)。其實(shí)我對(duì)小問題有一點(diǎn)興趣,因?yàn)檠芯恳粋€(gè)小問題可以比較完整地做一個(gè)相對(duì)可靠的歷史敘述和歷史分析,可以真正了解它到底是什么。當(dāng)然,這個(gè)是很小的樣本,Small Sample,還要多多研究另外一些樣本,才能了解不同的樣本之間有什么不一樣的地方,以及這個(gè)地方有多寬的范圍。

周武:從小問題能夠看出大問題,中國成語叫一葉知秋或見微知著,就學(xué)問而言,這其實(shí)是一種境界。

孔飛力:可是,如果你不知道秋天,一片落葉有什么意義!只有你懂得秋天,或?qū)η锾煊幸粋€(gè)整體性的概念,才可能理解一片落葉的意義。盡管我不否認(rèn)研究小問題的意義,我本人對(duì)小問題亦有點(diǎn)興趣,但前提是你首先必需有起碼的整體性概念。……中國文化當(dāng)然不是單一同質(zhì)的,具有多樣性及多元化,但無可否認(rèn),它又是一個(gè)統(tǒng)一的整體。這就是我為什么特別強(qiáng)調(diào)“全國性”或整體性概念的原因。

我還想補(bǔ)充的是,實(shí)際上,歷史研究越來越“碎片化”的情形,是同學(xué)術(shù)探討的科層化和程式化分不開的,其根本的原因,仍在于思想上的懶惰與貧乏。這種現(xiàn)象對(duì)人文社會(huì)科學(xué)的沖擊,尤為嚴(yán)重。這是因?yàn)椋鄬?duì)于具有“硬指標(biāo)”的科學(xué)領(lǐng)域而言,人文社會(huì)學(xué)科的“標(biāo)準(zhǔn)”是要由領(lǐng)域內(nèi)的人們集體來制定的。當(dāng)這個(gè)集體的“質(zhì)量”因思想的極端貧乏而受到嚴(yán)重侵蝕時(shí),那么,為保證學(xué)術(shù)程序公正及學(xué)術(shù)成果質(zhì)量而設(shè)置的“專業(yè)人士外審制度”,也是可以被庸俗化的。

寫到這里,不能不再寫幾句:一些以“在中國發(fā)現(xiàn)歷史”出道的“學(xué)術(shù)新秀”,同孔飛力等有什么差別?毫無疑問,他們中有出類拔萃之輩。但他們很多人的缺失,是全然沒有孔和他那一代學(xué)者的深刻的人文關(guān)懷。同時(shí),我讀他們中一些人的書,不僅常常發(fā)現(xiàn)史料上的嚴(yán)重缺失、史實(shí)陳述上的種種謬誤,以及史實(shí)和史論之間的嚴(yán)重脫節(jié),更要緊的是,那種要么沉迷于“碎片化”的個(gè)案研究,要么使中國研究全然成為某種“前沿性理論”或貌似“宏大的關(guān)懷”的注腳的做法,不能不令我感到深深的憂慮。這里的一個(gè)大背景是,在今天這個(gè)物欲橫流的時(shí)代,即便在美國大學(xué),也有越來越多的“學(xué)術(shù)成果”炮制者,他們通過自己的學(xué)術(shù)升遷,實(shí)現(xiàn)了對(duì)“學(xué)術(shù)評(píng)估”體系及程序的掌控,更使得學(xué)術(shù)生產(chǎn)變成了一種不斷庸俗化的過程,甚至常常達(dá)到背離常識(shí)的地步。說起來,歷史真是吊詭。今天,在國際學(xué)界中國史研究領(lǐng)域,以“在中國發(fā)現(xiàn)歷史”為出發(fā)點(diǎn)而出現(xiàn)的很多研究成果,就構(gòu)成其底蘊(yùn)的知識(shí)關(guān)懷而言,實(shí)際上卻離史華慈、孔飛力、柯文這樣真正做到“在中國發(fā)現(xiàn)歷史”的前輩大家越來越遠(yuǎn)了!

在我和孔飛力通郵和電話交流的最后階段,討論最多的一件事,是為他編一本中文的論文自選集。這件事的起因,是北京三聯(lián)要再版《叫魂》,也要出版《中國現(xiàn)代國家的起源》。擔(dān)任責(zé)編的曾誠提到,可以出一套“孔飛力中國研究系列”。循著這個(gè)想法,又提到可以將孔自己認(rèn)為重要的論文匯集起來,出一本自選集,作為系列之一。我本來擔(dān)心,孔當(dāng)時(shí)身體已經(jīng)很不好,不見得會(huì)同意做此事。沒想到,我對(duì)孔飛力提起此事后,他答應(yīng)得十分爽快:如果由你來編,就做。不久后,他送來了一份包括九篇論文的單子。我看后,發(fā)現(xiàn)他未將在我看來很重要的幾篇(如他為《劍橋中國史》寫的兩章)包括在內(nèi)。我問他:為什么?他說,這些文章已經(jīng)不重要,也不那么有意思了。我說,但你的學(xué)術(shù)道路是這樣走過來的。《劍橋中國史》中為民國史寫的那一章,講的是民國時(shí)期地方政府的演變發(fā)展及地方精英在其中所起作用,頗有新意, 你在別處又再未涉及過,為什么不收進(jìn)來?他說,好吧,如果你覺得要收,就收吧。但這些年來,事情一直太多。這件事竟然一直擱置了下來。現(xiàn)在回想起來,真應(yīng)該早一點(diǎn)開始做的!

孔飛力和魏斐德(Frederik Wakeman)、史景遷(Jonathan Spence)一道,被稱為他們那一代中國史研究學(xué)者中的“三杰”。前幾年,魏斐德先生走了。兩年前,孔飛力先生也走了。中國史研究“三杰”,走了兩杰,走入了歷史。史景遷先生自耶魯大學(xué)退休后,幾乎已不再出席各種學(xué)術(shù)會(huì)議和活動(dòng),很少出來了。上次同他見面,還是幾年前在耶魯大學(xué)的一次會(huì)議后的宴會(huì)上,我坐在他旁邊,他很少說話。之前,我的《毛澤東的中國與冷戰(zhàn)》一書書稿曾蒙他閱讀并提出過許多批評(píng)及意見。但這一次,他未像過去那樣,答應(yīng)讀一讀我正在寫的《周恩來和他的時(shí)代》的書稿。未等宴席結(jié)束,他就走了。不禁想到,這是否意味著那個(gè)曾屬于他們的時(shí)代的終結(jié)?

但他們的印記卻是抹不去的。孔飛力留下的,是像《叫魂》《中國現(xiàn)代國家的起源》《生活在他者世界中的華人》這樣的人們會(huì)長久讀下去的書,以及一些他提了出來,卻仍有待后來者繼續(xù)探究和回答的涉及人類存在與前行的“根本性議程”問題。

在中國乃至人類追索并試圖超越“現(xiàn)代性”的努力中,人們會(huì)感到,諸如此類的問題是繞不過去的。

- 澎湃新聞微博

- 澎湃新聞公眾號(hào)

- 澎湃新聞抖音號(hào)

- IP SHANGHAI

- SIXTH TONE

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司