- +1

陳兼︱追憶孔飛力③:遠去的他的時代

2018年2月11日是美國漢學家、原哈佛大學費正清中國研究中心主任孔飛力(Philip A. Kuhn)教授逝世兩周年的日子。孔飛力所著《叫魂》(Soulstealers)《中國現代國家的起源》(Origins of the Modern Chinese State)的譯者、上海紐約大學暨紐約大學全球體系杰出歷史學教授、康奈爾大學“胡適榮譽講座教授”陳兼特此撰文,追憶孔飛力先生。

全文分三部分刊出。

關于何為“現代”,他寫道:“對此,最為簡單的回答是,我所謂的‘現代’,指的是‘現時的存在’。”行文間,他還加了幾段話:

不同國家是可以經由不同的方式走向“現代”的。當我們一旦認識到這一點之后,就能夠把現代化發生的“內部”史觀和“外部”史觀從方法論上統一起來了。

難道只有在經歷了工業化的西歐和北美才會形成可以被稱之為“現代”的國家功能、政治結構和社會體系嗎?這其實是一種文化上唯我獨尊的判斷。

在一個“現代性”有著多種形式的存在、也有著各種替代性選擇的世界上, 政治歷史所要強調的,應當是同各種民族文化和歷史經驗相契合的種種“內部”敘事。

孔飛力加入或修訂的這幾段文字顯然極為重要。他想要澄清的是:“現代”,是一種同時具有普世性和特殊性的概念,也是一種與時俱進及處于不斷變化之中的“現時存在”。惟其如此,關于“現代”和“現代性”的界定,不應該也不可能為西方經驗,或包括中國經驗在內的任何一種經驗所壟斷。

這幾段文字,也進一步證實并加強了我讀、譯孔飛力論著時的感覺:在他看來,“現代”“現代性”以及與之相關的 “現代國家”特質及功能的形成,確實是一個具有普世性意義的問題。但同時,他從自己問題意識的邏輯出發又認定,大凡具有普世性意義的問題,必定會在所涉及的個案中(不管這些個案具有多大的特殊性),在某一層面以其本身內在的、而不是外部強加的方式被提出來。因此,就任一具體現代國家特質的形成而言,比之來自外部世界的影響,植根于本土環境及知識資源的“內部動力”要帶有更為根本的性質。歸根結底,外部世界的影響,不管多么巨大,依然要通過這種內部動力而起作用。正是基于這一思路,他認為,現代性構建的“內部”史觀和“外部”史觀在方法論上是可以統一起來的。

回過頭去看,孔飛力從寫作《中華帝國晚期的叛亂及其敵對力量》,到做了多年但最終沒有成書的關于十九世紀到二十世紀中葉中國地方自治發展的研究,再到《叫魂》《中國現代國家的起源》和《生活在他者世界的華人》,他的中國研究都貫穿著一條線索:他以“中國經驗”為“實驗室”而孜孜探求的,就是作為現代性構建重要內容的各具特征的“現代國家”如何形成的問題。如此來看,說他在研究中國歷史時有一種深刻的“中國情結”,當然是不錯的。但這首先是因為,在他看來,任何一種關于“現代性”的普世性界定,若沒有“中國經驗”的支撐,或同“中國經驗”相悖,或必須從外部加之于中國,就不可能具有真正意義上的普世性。

《生活在他者世界的華人》

由此我想到,《叫魂》出版后,國內不少人說孔飛力是“中國中心觀”的代表人物。真是如此嗎?我覺得,他恐怕是不會接受這么一種“名頭”的。記得,多年前我曾和他談到過對“中國中心觀”的看法。他說,他不同意“中國中心觀”的說法;又說,柯文也不是“中國中心觀”論者,而是以批判的眼光看待“中國中心觀”,并在此基礎上提出“在中國發現歷史”的主張。在孔飛力看來,在人類歷史和文明發展中,沒有哪一個國家或哪一種文明可以稱為“中心”的。

我覺得,若是問他:如果一定要給自己的中國史觀加上一個“名號”或“標簽”的話,會是什么?他的回答應該是:同外部世界始終交互影響的“中國內部發展史觀”。譬如,他寫乾隆盛世和十七世紀九十年代的危機,就不僅寫內部危機,也把催生危機的內部因素和外部因素及世界性背景聯系了起來。說到底,從問題意識的角度來看,孔飛力的“中國情結”,以及他對于“中國經驗”及其特點的發掘和闡述,并非他研究中國歷史時知識關懷的最終歸宿之所在。在一個更為基本的層面,他所關注的,是發掘“中國經驗”特殊性所包涵的、同本土歷史文化資源及其內在邏輯相通的普世性價值和意義。再聯系到上述他對“現代”及“現代性”的看法,這一視角又有兩層涵義:這不僅蘊含著外部世界對于中國“現代性”構建的影響,也涉及到中國經驗對于世界范圍現代性構建的意義。

所以,從方法論上看,孔飛力之所為,并不如國內一些論者所言,是想要論證 “西學中源”的題目。他想論述的是,任何在西方環境下產生的具有普世性意義的知識,其實都不能簡單地冠之以“西學”或“西方知識”之名;若追溯到構成其本源的“根本性問題”或“根本性關懷”,或者說,就促成這些知識產生的初始“問題意識”而言,都是既可以在西方的歷史文化環境中,也可以在任何非西方的歷史文化環境中,以自己的邏輯和方式滋生并體現出來的。

這樣,我們又可以回到本文先前已談到的:追根溯源,孔飛力和他的老師史華慈極為相似,他們的“問題意識”中有著對于人類命運的關切、憂慮和思索。

寫到這里,還想再加上一句:孔飛力對于他老師費正清那一代學者研究中國近世史時所取的“沖擊-反應”的思路,從來不持全然否定態度,更不認為自己的看法就一定更正確或更高明。用他的話來說,他只是覺得自己的想法“更有意思”。在他看來,在中西交往關系中,“沖擊-反應”現象無疑是存在的,只是,這不能說明中國何以走向現代這一問題的全部或癥結之所在,更不應該被當作指導中國研究的唯一范式。

孔飛力關于中國現代國家形成過程的具體論述,從現代性及現代國家形成所涉及的“根本性問題”(constitutional questions)入手,并將政治參與、政治競爭、政治控制這三者之間的關系設為標桿,展開對中國現代國家“根本性議程”(constitutional agenda)的討論。在他看來,中國歷史文化資源中,本來就有著“政治參與”和“政治競爭”的基因。政治和文化多元主義,也是中國政治文化的題中應有之義,早已存在于中國原典和歷史文化的積累之中,絕不只是一種起源于域外的“舶來品”。

在研究方法上,孔飛力和史華慈一樣,都極為重視對產生于特定文明形成的“軸心時代”的經典文本的研究,也極為看重作為文本“生產者”的先圣、先賢、先哲所起的作用。在他們看來,正是在這里,蘊含著文化及歷史最初緣起和發展的一系列“基因”,因而也是探索任何一種現代性構建過程中“內在性”因素基本的歷史和邏輯上的起始點。同時,任何一種在特定歷史和文化背景下形成的現代國家“合法性敘述”,也都應該可以從這一特定歷史文化本身的“原典”中找到其文化與歷史上的根源。這不是一般意義上的思想史研究,而是一種“上窮碧落下黃泉”般地對于歷史合法性敘述“本原”的探究。

這也是孔飛力在《中國現代國家的起源》中使用“constitutional”一詞的本意。如此,又怎能像一些同行所建議,簡單地套用中文語境中有著更為特定及狹窄定義的“憲政”一詞來妥切地翻譯這個詞?

在《起源》中,孔飛力還做了一件他以前沒有做過的事情,那就是,跨越了1911年和1949年這兩個歷史的“分界線”,在歷史敘事和相關討論中,把發生于清代的史事和人民共和國時期的事情聯系了起來。《起源》的第三章,就是從十九世紀四十年代發生于湖南鄉間的一場抗稅運動——耒陽暴動——談起的。但講著講著,他筆鋒一轉,討論起了人民共和國時期的農業集體化運動。

這樣,孔飛力實際上涉及了1949年的歷史定位問題。如前所述,他和史華慈一樣,之所以開始研究中國,都是為了探討并理解中國革命這一二十世紀人類歷史中的宏大現象的歷史根源及意涵。面對中國的革命時代,以及作為革命時代產物的中國現代國家,孔飛力既持一種尖銳卻又極富建設性的批判性視野,又保持著一種真切的同情之心。有人可能會覺得,像孔飛力這樣的自由主義知識分子,不應對革命持此種態度的。但若是深入想下去,就不會覺得奇怪了。其實,革命與自由主義從來就是相通的。若沒有對于想象中的自由的追求,又怎么會有那么多革命者獻身于革命?問題在于,革命是“破”的過程,它本身最終解決不了問題。要真正解決問題,還要抓住革命后“舊制度”遭到掃蕩的時機,轉而采取建設性的行動才能做到。若是讓革命轉變為無論何種意義上的“不斷革命”或“繼續革命”,那就一定要出大亂子,甚至給人們帶來大的苦難。大凡以“徹底革命”的名義追求“不斷革命”和“繼續革命”者,所必定遇到的最大困局,就在究竟從何處覓得何種手段,方能達到“徹底”的目標。結果總是發現,用于“砸爛舊世界”的相應的手段和工具,原來還是要在這個本該砸爛、卻還未被砸爛的“舊世界”里才存在。

孔飛力不僅是自由主義者,也是共和主義者。在《起源》中,在論述“政治參與”“政治競爭”與“政治控制”三者之間的關系時,還引入了關于中國歷史上黨爭的討論。他想論證并說明的,是一個很基本但其實很重要的看法:中國歷史上的黨爭與現代政治中的黨派政治之間,似有天壤之別,但在“現代”的大環境下,其實只有幾步的距離。要跨出這幾步,確實很不容易,但兩者之間并不存在著不可逾越的鴻溝。這是他在《起源》里關于“黨爭”論述的真諦之所在。說起來,在現代中國政治思想史上,是可以看到同孔飛力類似的想法和表述的。例如,處于揭竿而起時代的陳獨秀說過:“黨外無黨,帝王思想,黨內無派,千奇百怪。”同樣的話,毛澤東后來也說過幾次。尤其是,毛澤東還幾次說:“讓人講話,天不會塌下來,自己也不會垮臺。不讓人講話天照樣不會塌下來,自己卻難免有一天要垮臺。”中國文明與歷史,之所以淵源流長,生生不息,說到底,是因為是在中華文明形成的“軸心時代”,曾有過“百花齊放,百家爭鳴”的環境,為中華文明的發展,提供了極為豐富的知識和思想資源。今天,是又一個大時代。大時代要有大思想,其產生,仍要從廣開言路做起。這是《起源》給人們的一個最重要的啟示。

我同孔飛力先生交往及翻譯他著作的過程中,還有一點要緊的體會,覺得不可忽略并值得在這里提出。那就是,關于 “學問”和“常識”之間的關系問題。

我們不可想當然地便以為,像孔飛力這樣自視為“知識精英”的學者,大概會對做學問中循常識之道闡述問題、或對能夠深入淺出地重復常識,嗤之以鼻。其實,完全不是這樣的。

孔飛力所想做的,是在中西知識關懷之間,從問題意識的溝通著手,搭建起一座連接的橋梁。他的論述,不乏高深之處。但是,他和我講話時好多次談到,做學問不可違反常識,更不可有意違反常識。學問真正的高深之處,并不在于要追索并達到脫離或“超越”常識的境界。恰恰相反,真正有道理的“深奧看法”應當同常識是相通的,不應當是相悖的。這里需要的是,在面對一種似乎并未超越常識的論述時,應該想一想,是否還能深入下去?

與此相關的,是如何看待大問題和“小題目”之間的關系。孔飛力固然是思考“大問題”、做“大問題”、寫“大問題”的學者,但這并不等于說,他認為小題目不應該做。孔飛力自己治學,也做小題目。但是,他不給人以“碎片化”的感覺。這是因為,他哪怕做小題目時,也是有大想法的。這也是像他這樣的大學者和很多靠“碎片化”小題目“混飯吃”的“學者”的區別。

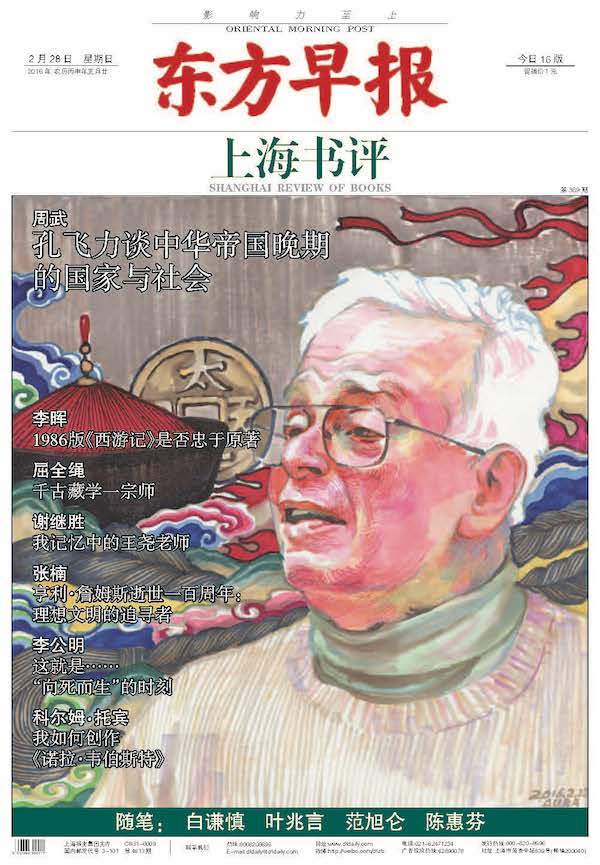

兩年前,孔飛力先生逝世后,《東方早報》曾發表過一篇周武對他的訪談記錄。其中,記錄了周武和他就這個問題的一段對話。而這些話,其實也是我和孔飛力多年交往中他多次說過的。我覺得,這段對話極其重要,并切中了當今中國乃至國際學界歷史研究中一種正不斷蔓延開來的大毛病。周武是我三十多年前在華東師大時教書時的學生。這里,抄引這段話于下:

周武:我在看您的著作的時候,有一種感覺,您往往是從一個比較典型的個案切入,但試圖解決的問題卻是帶根本性的大問題。

孔飛力:我常跟我的學生講,每個小問題是一個大問題的一部分,沒有大問題的話,這個小問題沒有意義,如果沒有小問題,那個大問題沒有基礎。其實我對小問題有一點興趣,因為研究一個小問題可以比較完整地做一個相對可靠的歷史敘述和歷史分析,可以真正了解它到底是什么。當然,這個是很小的樣本,Small Sample,還要多多研究另外一些樣本,才能了解不同的樣本之間有什么不一樣的地方,以及這個地方有多寬的范圍。

周武:從小問題能夠看出大問題,中國成語叫一葉知秋或見微知著,就學問而言,這其實是一種境界。

孔飛力:可是,如果你不知道秋天,一片落葉有什么意義!只有你懂得秋天,或對秋天有一個整體性的概念,才可能理解一片落葉的意義。盡管我不否認研究小問題的意義,我本人對小問題亦有點興趣,但前提是你首先必需有起碼的整體性概念。……中國文化當然不是單一同質的,具有多樣性及多元化,但無可否認,它又是一個統一的整體。這就是我為什么特別強調“全國性”或整體性概念的原因。

我還想補充的是,實際上,歷史研究越來越“碎片化”的情形,是同學術探討的科層化和程式化分不開的,其根本的原因,仍在于思想上的懶惰與貧乏。這種現象對人文社會科學的沖擊,尤為嚴重。這是因為,相對于具有“硬指標”的科學領域而言,人文社會學科的“標準”是要由領域內的人們集體來制定的。當這個集體的“質量”因思想的極端貧乏而受到嚴重侵蝕時,那么,為保證學術程序公正及學術成果質量而設置的“專業人士外審制度”,也是可以被庸俗化的。

寫到這里,不能不再寫幾句:一些以“在中國發現歷史”出道的“學術新秀”,同孔飛力等有什么差別?毫無疑問,他們中有出類拔萃之輩。但他們很多人的缺失,是全然沒有孔和他那一代學者的深刻的人文關懷。同時,我讀他們中一些人的書,不僅常常發現史料上的嚴重缺失、史實陳述上的種種謬誤,以及史實和史論之間的嚴重脫節,更要緊的是,那種要么沉迷于“碎片化”的個案研究,要么使中國研究全然成為某種“前沿性理論”或貌似“宏大的關懷”的注腳的做法,不能不令我感到深深的憂慮。這里的一個大背景是,在今天這個物欲橫流的時代,即便在美國大學,也有越來越多的“學術成果”炮制者,他們通過自己的學術升遷,實現了對“學術評估”體系及程序的掌控,更使得學術生產變成了一種不斷庸俗化的過程,甚至常常達到背離常識的地步。說起來,歷史真是吊詭。今天,在國際學界中國史研究領域,以“在中國發現歷史”為出發點而出現的很多研究成果,就構成其底蘊的知識關懷而言,實際上卻離史華慈、孔飛力、柯文這樣真正做到“在中國發現歷史”的前輩大家越來越遠了!

在我和孔飛力通郵和電話交流的最后階段,討論最多的一件事,是為他編一本中文的論文自選集。這件事的起因,是北京三聯要再版《叫魂》,也要出版《中國現代國家的起源》。擔任責編的曾誠提到,可以出一套“孔飛力中國研究系列”。循著這個想法,又提到可以將孔自己認為重要的論文匯集起來,出一本自選集,作為系列之一。我本來擔心,孔當時身體已經很不好,不見得會同意做此事。沒想到,我對孔飛力提起此事后,他答應得十分爽快:如果由你來編,就做。不久后,他送來了一份包括九篇論文的單子。我看后,發現他未將在我看來很重要的幾篇(如他為《劍橋中國史》寫的兩章)包括在內。我問他:為什么?他說,這些文章已經不重要,也不那么有意思了。我說,但你的學術道路是這樣走過來的。《劍橋中國史》中為民國史寫的那一章,講的是民國時期地方政府的演變發展及地方精英在其中所起作用,頗有新意, 你在別處又再未涉及過,為什么不收進來?他說,好吧,如果你覺得要收,就收吧。但這些年來,事情一直太多。這件事竟然一直擱置了下來。現在回想起來,真應該早一點開始做的!

孔飛力和魏斐德(Frederik Wakeman)、史景遷(Jonathan Spence)一道,被稱為他們那一代中國史研究學者中的“三杰”。前幾年,魏斐德先生走了。兩年前,孔飛力先生也走了。中國史研究“三杰”,走了兩杰,走入了歷史。史景遷先生自耶魯大學退休后,幾乎已不再出席各種學術會議和活動,很少出來了。上次同他見面,還是幾年前在耶魯大學的一次會議后的宴會上,我坐在他旁邊,他很少說話。之前,我的《毛澤東的中國與冷戰》一書書稿曾蒙他閱讀并提出過許多批評及意見。但這一次,他未像過去那樣,答應讀一讀我正在寫的《周恩來和他的時代》的書稿。未等宴席結束,他就走了。不禁想到,這是否意味著那個曾屬于他們的時代的終結?

但他們的印記卻是抹不去的。孔飛力留下的,是像《叫魂》《中國現代國家的起源》《生活在他者世界中的華人》這樣的人們會長久讀下去的書,以及一些他提了出來,卻仍有待后來者繼續探究和回答的涉及人類存在與前行的“根本性議程”問題。

在中國乃至人類追索并試圖超越“現代性”的努力中,人們會感到,諸如此類的問題是繞不過去的。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司