- +1

故事征集:疫情下,上海大學生的青春模樣

“莫名其妙的就封校了,莫名其妙的疫情就爆發了,莫名其妙的就控制不住了,莫名其妙的,我的畢業典禮就沒了,莫名其妙的就離開復旦……一切都很莫名其妙。“當問及如何用一個詞形容2022的上半年,復旦大學大四的趙依荻笑說,難聽的版本就是“稀巴爛”,好聽的版本就是“獨一無二”,她的解釋道出了這半年來的“魔幻“經歷。

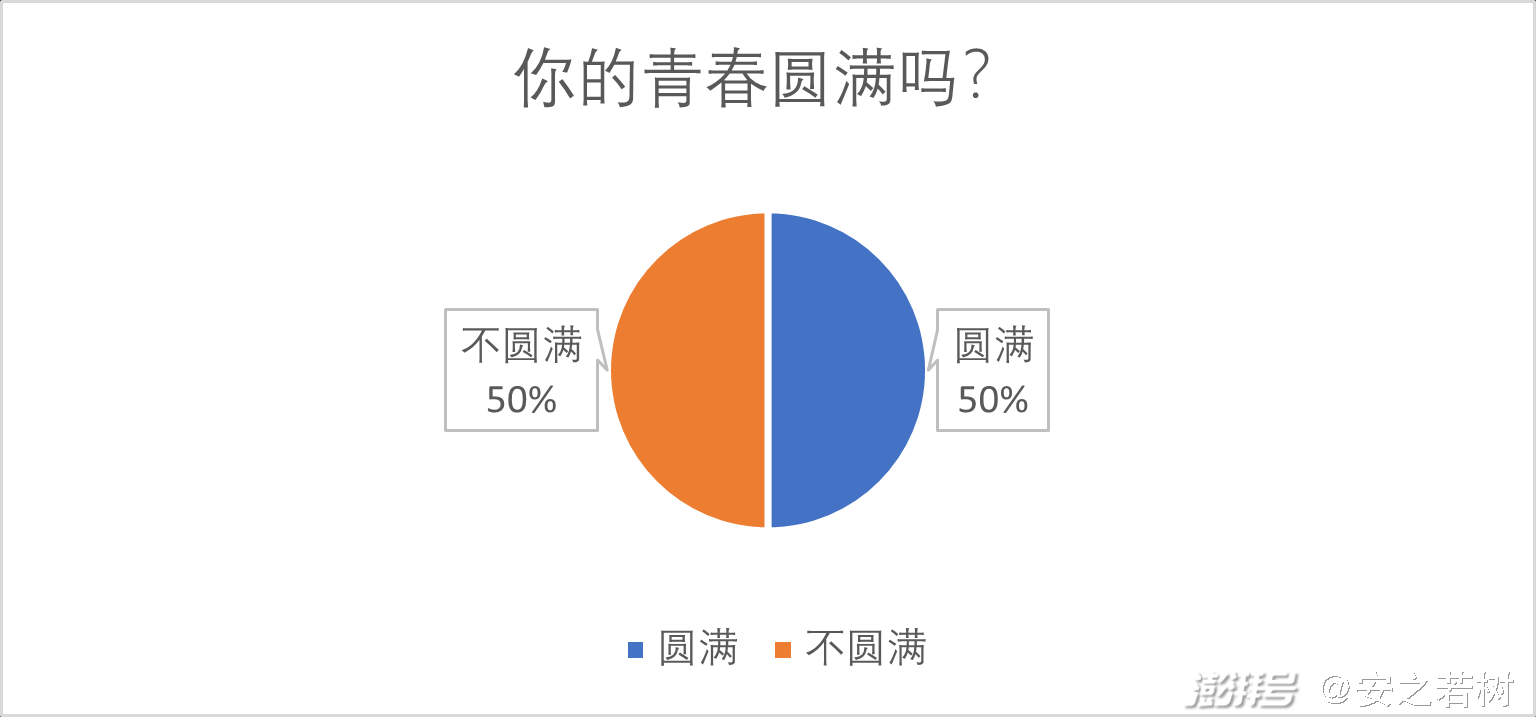

雖與遺憾共存,50%的大學生認為青春仍然圓滿

2022已經過半,同時迎來畢業季和暑假,許多在滬大學生對于過去幾個月的封校經歷似乎還沒有緩過來。相比于2020年的那波疫情,2022這一波好像更加漫長,對大學生個體的影響更加深刻。“青春才幾年,疫情占三年”,對于這一代大學生來說,我們的青春必定異于常人。被動地和疫情共存的三年里,與遺憾和不確定性共存成了如今的生活常態。

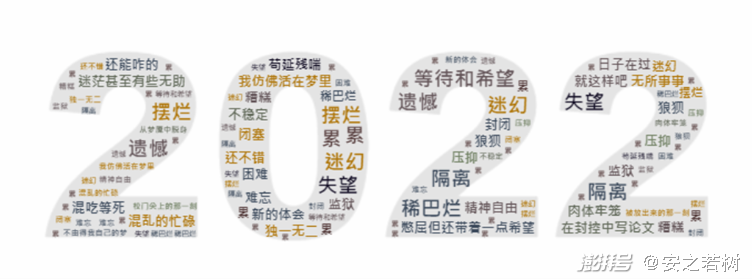

為了了解這屆年輕人生如何看待和應對當下的經歷,記者面向上海大學生征集了“疫情下,你的青春模樣”問題調研,并收到了54位來自復旦、交大、同濟、上海理工大學、華東理工大學生的投稿。他們對2022上半年的形容充斥著“迷幻、累、失望、遺憾”。

投稿的大學生們對2022年上半年的形容

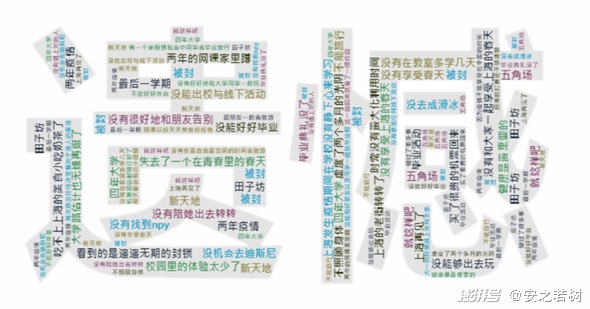

只有7%的大學生認為他們的青春沒有遺憾,而大部分人的遺憾都與缺失的畢業、大學生活和體驗、告別儀式等相關。

投稿的大學生們關于2022年的遺憾

雖然93%的大學生都覺得疫情下的大學生活充斥著各種遺憾,仍然有50%的人認為他們的青春仍然圓滿。而這一段特殊的經歷也給他們帶來了特別的成長和收獲。其中,記者走進了三位具有代表性的年輕人進行深入采訪,來看看疫情下他們的青春有著怎樣堅韌的身影。

50%的投稿大學生們們認為自己的青春是圓滿的

趙依荻:雖然知道很累,我還是選擇當樓長

【近鏡頭】“我當時決定去做這個事情(樓長)的時候,我大概已經能夠料到后面會有什么樣的事情了。所以我是有一定心理準備的,不是說覺得單純的想體驗一下。總歸是有一點責任感的。” 自從復旦大學4月初實施嚴格的“足不出樓“的網格化風控管理,2018級法學系的趙依荻就肩負起了一個特殊的身份——留學生公寓9號樓樓長。

大四的她,由于本身就沒有什么課,所以當她看到封校初期所有事情的低效率、學生吃不上飯、很多東西安排不好、消息也不是很及時,加上留學生跟學校溝通的語言困難,她便決定應該站出來接任樓長這個身份,“我覺得很有必要出來指揮交通”,她笑說。

樓長一天的工作除了日常配送每戶的餐食物資、抗原檢測試劑盒,完成樓道消殺、報修、訂飲用水等之外,也是臨危之際銜接學生和校方老師的“中介”,一方面需了解和向上反饋學生的需求和情況,另一方面也要做好政策和通知及時的向下傳達和溝通。

在“足不出樓”網格化封閉和管理階段,趙依荻一天的工作從早飯開始。每天早晨七點左右接到志愿者通知早餐已到樓下的電話后,就需下樓數算早餐數目。在確定每餐數目無錯誤后,要一層層把飯送到本樓24位同學的宿舍門口,進行無接觸配送。

發物資常作為一天工作的收尾。由于大多數物資都在晚上發放,而9號樓做為E網格區的最后一棟樓,往往排到最晚的時間段,“我記得最晚的一次,我晚上十二點半還在發泡面”,趙依荻說。

為了提高工作效率和做到有效溝通,趙依荻也探索出了一套宿舍樓管理的工作模式。除了將每次下達的新通知翻譯成英文并在樓群文檔里更新,她也通過文檔報名的方式組建一同配送三餐的“送餐小分隊”,讓大家都能一同參與到志愿者服務里,同時分擔樓長的工作量。

每晚,趙依荻都對樓內通知、翻譯和配餐安排的文檔進行更新。

趙依荻告訴記者,每次需要幫手一起送飯和分發物資的時候,樓里的同學們都非常積極地報名替她分擔,大家友好互助的精神深深地打動了她,也成為她愿意堅持做下去的動力。

雖然也有過因為各種繁瑣的事情焦慮、崩潰甚至想放棄的時候,但被問及感到最有收獲的瞬間,趙依荻表示“這種瞬間還挺多的“。由于封閉期間每個人多少都會有點負面情緒有點悶,他們來找樓長聊天的次數多了,趙依荻也因此跟樓里的同學們陸續熟悉起來。當他們陸續離校的時候,趙依荻總會收到一些禮物或者寫給她的話。“那個時候我就覺得其實我也沒有白干,就感覺我做的事情大家都是有在看到的,還是很有成就感的”,她欣慰的表示 “ 其實這就夠了”。

對趙依荻來說,雖然2022的上半年是“稀巴爛“的,但也是”獨一無二“的。”最遺憾的就是沒能好好畢業”,她覺得她的青春還算圓滿,唯獨缺了這一筆。2022的下半年,她將離開生活了十幾年的城市赴京讀研。對她來說,這將是一個新的開始,新的旅程,她的青春還在書寫。

【微調查】投稿的54名學生中,有7個人表示,他們2022最難忘的回憶或者做的最有意義的事情,就是做樓長或志愿者。他們,是一代人的縮影。

當各個高校在疫情防控下陷入封閉管理的狀態時,這些學生區長、樓長、志愿者們站出來晝夜不寧地為守護宿舍學生們的衣食起居等各種問題忙碌著。就像投稿里的回答里所描述,他們的2022在“混亂中忙碌”,卻也有“滿滿的所得”。

征集數據顯示,關于畢業的遺憾就占了投稿者們2022的遺憾的17%。許多畢業生也表示,他們的2022雖然憋屈,但對接下來仍帶著希望。根據教育部統計,2022年高校畢業生的規模達到1076萬人,創下歷史新高。雖然這一屆的畢業生面臨疫情和畢業的壓力,但他們也成了扛起責任和擔當的堅強一代。

留學生志愿者美麗:留守境外兩年后,來到復旦一同堅守校園

【近鏡頭】來自泰國的美麗是復旦大學20級國際政治系的碩士生。2020年爆發的疫情導致美麗遲遲無法赴華進入校園,在泰國網課了一個半學期。就在上個學期,她收到可以返校的消息后便期待著能在復旦的實體課堂上修完她剩下的最后一門課、期待著能與老師同學們交流的校園生活。

然而,自2月末來到上海,從入境集中隔離的14+7天,到學校封閉管理前期因無法返校被困在燕園賓館的一個多月,再到返校之后的準封閉、網格化管理,美麗便一直身處各種形式的隔離中,至6月13日接受記者采訪時已有113天。她的最后一門課最終也在宿舍網課中結課。

艱難的返校路程、對于畢業和未來的不確定以及初來乍到,人生地不熟的復旦校園,這些似乎都沒有停下美麗頑強的步伐。封閉管理期間,美麗的身影一直在復旦校園里隨處可見。有時候,她穿著“大白”在留學生公寓區喊樓做核酸,有時候她是開車送飯的送餐員,還有時候是穿著藍大褂檢查出入網格口學生取餐卡的“守門員”。只要網格區內需要幫助,她都站出來協助工作,“因為我已經修完所有課程,其他人可能學業都比較忙”。

美麗似乎成了全職志愿者,她表示“有段時間每天做,3天休息1天,一天2-3個小時”。據她自己的不完全統計,至今已經累計報名了156次志愿者工作。

當被問及為何如此積極投身于志愿者工作,美麗表示,一開始是因為自己關了太久,為了心理狀態的健康和畢業焦慮(壓力)的舒緩,決定跟朋友一起做志愿者,另一方面是想利用這個機會探索校園、認識更多的朋友。她笑說最初報名開車給留學生公寓區送飯,是因為“還沒去過宿舍樓區的最里面,所以我也想趁這個機會逛逛”。

到后來,報名志愿者工作已經成了美麗的習慣。她表示,宿舍群里大家互相幫助的友好精神感染了她,并不覺得自己在提供服務,“大家都是互相幫助”。

做志愿者期間,美麗也得以從不同的視角來觀察和認識不同的學生。她除了認識更多的留學生,從他們口中了解到他們的不滿和訴求,也認識了很多中國朋友。通過一起做志愿者的經歷,她感受到雖然他們來自不同的國家,但在疫情下,努力守衛校園是他們的共同目標,也因著這樣的共同目標,他們凝聚在一起。

美麗和她結識的志愿者朋友們

這次返校,美麗花了許多的精力、時間和金錢成本(機票和隔離費用加起來3萬多人民幣),最終卻只能網課度過這一學期。但她覺得,“在這里算是比在泰國好”,因為她可以有機會在中國的環境里用中文與人溝通,鍛煉她的口語水平。雖然持續的隔離經歷也讓美麗感到非常無奈,但是這樣的條件下也讓她有了更多自我反思和獨處的空間,使之也成長了不少。“當未來回顧這段經歷的時候,會覺得還是非常有意義,非常難忘的。”

對于2022年下半年的盼望,美麗希望能夠收獲更多元化的留學經歷。“希望更多的留學生可以返校,這樣可以讓留學的氛圍更多元化”。作為少數目前得以返校的留學生之一,她的心仍然掛念著更大的留學生群體。對美麗來說,留學不應該只是為了提高語言能力,更重要的是多元文化的交流。她最大的盼望是希望來自世界各國所有的留學生得以返校,多元的文化交流不僅將豐富自己的留學經歷,更將豐富學校的國際化留學氛圍。

【微調查】據悉,目前復旦有來自全球幾十個國家和地區的2600多名國際學生,但因疫情原因,在校的僅有300余人。而復旦僅僅只是中國龐大的留學市場在疫情下的一個縮影。

2019年的統計顯示,中國的國際學生人數超過10萬,分布在全國600多所大學。但2020年疫情伊始,目前除了韓國和少數其他國家收到返校邀請的留學生,大部分留華的國際學生一直無法入境返校,他們留家上學至今已有兩年多。失去超過一半的大學生活體驗和留學經歷成了他們青春最大無法抹去的遺憾。

來自投稿的54名學生中,有14名留學生,他們表示,最大的遺憾是因為疫情無法享受在中國的時光。有的未曾來到校園,有的來到校園卻因疫情無法體驗曾憧憬的留學的生活,還有的匆匆地來、匆匆地告別。

“四年大學,兩年疫情,兩年的網課家里蹲。最后一學期,買了很貴的機票回來,看到的是遙遙無期的封鎖,吃不上上海的美食小吃奶茶了,沒機會去迪斯尼、新天地、田子坊、上海的老街轉轉。 五角場、大學路估計也無緣再逛了。這一趟回來就看了一眼校園,就這樣吧,上海再見了。 ”

王宇航:封校期間,我和畢業生朋友們創建了校園播客

【近鏡頭】“大家好,歡迎來到另眼看旦,我是宇航員。” 這樣的開場白,王宇航會在宿舍里重錄上好多遍,也成了他的室友們經常模仿的口頭禪。

在大學生封校期間,一期校園檔播客節目《Vol 04.復旦封樓的時候我們在做什么》在小宇宙播客平臺里火了。這一期記錄了疫情下的學生個體的聊天類節目引發了許多校內外聽眾的共鳴,也吸引了許多復旦校內外學子和校友的關注。

這個想要從另一個角度來重新認識復旦的播客頻道“另眼看旦”,是由四位即將畢業的復旦新聞學院大四生在封校期間所創建。短短三個月內,已經吸引了948位訂閱者。大四新聞系的王宇航作為播客的主持人,也成了大家熟悉的“宇航員”。

在3月初,“另眼看旦”團隊對節目的最初想法是希望在畢業這一年能跟朋友一起見見面,吃吃飯,坐著聊聊天,記錄下關于復旦的特殊回憶。“我們也沒想火,也不會想到后來(學校)就變成了一個全封閉的狀態”,王宇航表示。

而在封校狀態下,作為新聞學院的學子,他們似乎感受到了更深刻的使命感。問及“另眼看旦”名字的來源,王宇航說它強調的是另一種聲音。

“這種聲音可能是少數的聲音,可能是多數的聲音,但他就是另一種聲音。它還有沒有另一種解釋方式、另一種解決方法、另一個感受方式?這是我們跟嘉賓們想要一起傳遞出來的那種感受。我們不懼怕每一種聲音,我們需要多傾聽以后多去了解,在這種情況之下才能更好的完善自己、建立和自己及周邊人的一些聯系。尤其是現在的大環境下,我們傾聽另一種聲音的空間和能力似乎很小,所以我覺得能讓另一種聲音被聽到,并且能夠做出一些回應是有意義的。“

2022年4月,在復旦大學進入“足不出樓”的封閉狀態后,學生們也因此處于閉塞的信息環境中。一方面,是人與人之間交談和互動的缺乏;另一方面,是長時間侵泡在朋友圈刷屏的求助信息、負面情緒、物資問題、維權事件等難辨真假的新聞里。身處在這樣漩渦中他們,被焦慮和壓抑的情緒環繞。

在這樣的環境中,“另眼看旦“以一種未被封掉的聲音出現,傳出一些復旦人的聲音。它讓不管是在上海還是全國的其他聽眾都能關注到這一批愿意來講述些自己真實感受的聲音。“雖然錄的時候大家都會有很多抱怨或牢騷,但是大家還會回味許多封校期間好玩和感動的事情”,王宇航說道。在苦悶與希望的交織下,他們一邊呼喚著自由的生活,一邊擁抱著當下的點點滴滴。

在王宇航看來,“另眼看旦”作為封校期間的產物,具有重拾交談、重新連接的“橋梁”的作用。它不僅是把他和身邊的一些朋友通過節目重新聯系在一起的友誼的橋梁,甚至也成了促成嘉賓和主持之間成為一對的愛的橋梁。“就覺得還挺開心的。在封校期間,這真的是一個很難得的機會”,王宇航打趣道。

直至今日,雖然團隊成員都已畢業,但是“另眼看旦”的節目仍再繼續傳遞出復旦人的聲音,凝聚著幾代復旦人的共同回憶。三個月來,它播出了7期播客內容,累積了13,241的播放量和948位訂閱用戶。

“另眼看旦“的小宇宙播客頁面截圖

回顧疫情籠罩下的大學四年,王宇航認為是一個自我整合的階段。疫情打破了他原以為按部就班的規律,讓許多事情被打亂和重組。同時,疫情也給他提供了停下來思考和追問自己內心的空間,讓他慢慢找到自我定位,并重新探尋自我。

疫情和網課的經歷,讓他對學習的看法有所改變。他認為,學習應該是深刻的體驗、反思和思考,而不是以考試為目的。因為疫情的原因,遠本計劃大三進行的交換推到了大四。不想錯過交換的經歷,又要兼顧畢業實習和論文,王宇航選擇了延畢。

而封校這段經歷給王宇航帶來的最大改變,應該就是他對播客從剛開始不抱爭取的心態,到現在播客已經融入到了他的的生活和思維方式中。這種改變讓他更堅定了自己想從事有關人和人之間聯系的職業。

對王宇航而言,他的大學是“真的很自由和青春的大學生活”。雖然身邊的朋友會經常調侃他成績不太好,但他有敢想敢做的精神和沖勁。“我覺得它還在一個不斷進行的過程中,它不需要有個句號。大學它可能只是一個四年或五年的時間節點,但是它對我的影響和對我的未來的一些軌跡的塑造,是一個很長遠的事情。”

現在的王宇航,正在川西進行一份有關自然教育的線下實習。他帶著“森林學校”的孩子們到大自然當中,學習大自然的智慧,以及人與自然相處的方式,通過體驗找到自己。“這是個很有意思的事情”,王宇航說。

就像他的播客名字,王宇航真的就像個“宇航員”,航行在世界中探索著照亮世界的可能性。

【微調查】疫情下,人與人之間的社交方式逐漸發生變化。從2020新冠疫情爆發元年至今,播客行業獲得了一定程度的發展。根據《2021年音頻產業研究報告》,在2020年內,專業音頻APP數量快速增加,先有喜馬拉雅、小宇宙等APP拓展音頻市場,后有網易云、QQ音樂等音樂平臺開設音頻播客新專區,播客行業儼然成為了當下媒體行業的新藍海。

封校期間,不少校園播客也發展了起來。就小宇宙播客平臺而言,2022年3月至5月內關于“封校“的的節目單集就出了106期,它們來自各個高校的62位用戶。其中,復旦學生創建的”另眼看旦“、“旦說無妨”代表著疫情下的大學生努力重拾交談和傳遞能量的身影。他們記錄著疫情下獨屬于我們的青春模樣,給封在校內外的聽眾帶來了力量,撫平了許多人的不安和焦躁。

我們的青春異于常人,因為我的責任重于常人

突如其來的疫情讓大學生的大學生活被剝奪、計劃被擱淺、行動被禁錮、盛宴難赴、假期如夢……但是我們的青春異于常人,是因為我們的責任重于常人。雖然要與遺憾和不確定性共存,但我們也看到,這代人有這代人的使命和擔當。他們扛起守護校園的責任,擁抱著當下的點滴,傳遞著愛和希望。這段經歷讓當下的大學生成為抗擊新冠疫情的見證者和參與者,使他們的青春綻放出了獨特的光彩。

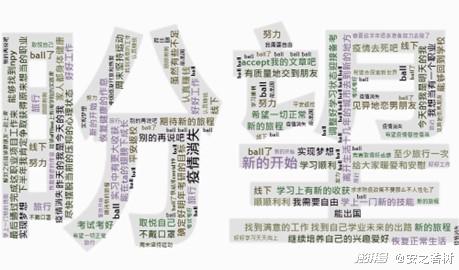

在不確定性中,參與征集的大學生們對于2022年的下半年,又蘊含著新的希望。他們期盼著疫情的消失、個人的成長、生活的重啟和收獲。時代的洪流下,沒有必然的舒適,也沒有永遠的苦難。疫情終將過去,而這段時間的歷練將成為這代人寶貴的人生財富,成為他們青春蛻變的重要一筆。

投稿的大學生們關于2022年下半年的盼望

文:施佳茵

2022年6月21日

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司