- +1

翟永明和她的空間:白夜寬窄巷子閉店之后

詩人翟永明創辦于1998年的白夜酒吧,是成都重要的公共文化空間。今年7月,受到疫情影響,白夜寬窄巷子店關閉,全部活動轉至芳華街的新白夜。

白夜承載了一代人的生活和精神寄托,也讓詩人翟永明擁有了一個現實身份——酒吧老板。如今,翟永明選擇遠離紛擾,很少介入酒吧的經營,大部分時間用于寫作。白夜寬窄巷子閉店,對她來說是個解脫。更年輕的人主理著白夜,并試圖與年輕一代對話。但在網紅經濟和流量大潮下,那個屬于詩歌的時代已經遠去了。成都的“左岸”

2022年7月,成都市高新區芳華街28號,一個嶄新的、白盒子一般的二層建筑端坐落在兩幢住宅樓之間,這是白夜的一家分店,于2021年開業。

白天這里是咖啡館,透過正面的玻璃墻,能看到里面純白的墻壁和空曠的走廊。晚上,打開桌上和吧臺的底燈,這里是一間酒吧,人的講話聲和音樂聲在空間里流淌。等門口那塊散著白光、寫著“白夜”的招牌滅了,它便全然融進黑夜里了。

作為成都最重要的公共文化空間,創立自1998年的白夜凝聚起了一批八十年代開始創作的藝術家、詩人,見證并推動了詩歌在中國的傳播。藝術家在白夜聚會,詩人在這里留下詩篇,白夜早已成為一張浪漫的文化名片,理想的精神寄托。

人們稱這里為成都的“左岸”。

今年年初,受到疫情影響,加之房租上漲,白夜最終決定關閉位于寬窄巷子的老店,由芳華街的新白夜接續老店的活動。

新白夜周邊都是居民樓,從商區搬到社區,白夜面臨全新的考驗。投訴紛至沓來,兩側樓里的老年人抱怨,泛白光的招牌侵擾了他們晚上九點上床睡覺的安寧。為了融入社區,新白夜取消了音樂演奏、獨立電影的放映,改放《奇跡.笨小孩》《鋼的琴》等影片。

芳華街的新白夜

7月的晚上,98年的調酒師站在新白夜的環形吧臺里面,調制了一杯“里爾克”。橙紅色的酒精上漂浮著一塊干檸檬,“里爾克”濃度不高,入口一股淺淺的、清爽的酸味。

“里爾克有首詩叫《秋日》,這就是根據那個調的。”調酒師解釋,里爾克是奧地利人,但一直用德語寫作,他就用產自德國的金酒做基酒。

把對詩的感受轉化成味覺,再借酒精表達出來。“你是在用酒寫詩吶”,我說。

“我一直覺得調酒是一種創作。”他舉一杯調制的新酒遞給坐在吧臺的熟客,叫他嘗嘗。

白夜玉林西路店,這里是白夜的起點 攝影:張潔瓊

白夜的老板是翟永明,她是一個詩人,她還辦過攝影展,為年輕的藝術家做策展,為賈樟柯的《二十四城記》當編劇。她年輕時酒量好極了,什么酒都能喝。現在只喝低度數的雞尾酒。她在《以白夜為坐標》一書中記錄了2000年初老白夜的酒單。每一款酒都有一個故事。她的女性朋友們,遭遇情感問題時便喝“血腥玫瑰”,更糟糕的情感問題時就喝“B52轟炸機”,烈酒是發泄情緒的良藥。

如今,酒客已經不再來白夜發泄情緒了。血腥玫瑰只有少許懂酒的內行人士才會選擇,轟炸機成了“夜店酒”,從白夜的酒單上剔除。酒吧里最戲劇性的事情不過是一個人在洗手間吐得滿地都是。酒吧總是最先被警惕的那個。去年以來,成都疫情反復,第一波暫停營業的便是酒吧。

不久前,翟永明來新白夜參加活動。她很少來白夜了,只有在店里舉辦講座或重要活動時才會出現,而且通常是提前半小時或者十分鐘到達。那天,她在吧臺管調酒師點了杯“里爾克”,正等待著,她突然問:“聽說你也喜歡文學,那你寫詩嗎?”

調酒師回:“幾乎不。”

翟永明笑了笑,她習以為常。年輕員工們來了又走,總是做不長久。她一直希望員工能對白夜建立起認同感。接著,兩人再次陷入沉默。

新白夜的主理人譚靜,今年33歲,畢業后進入白夜,已經在這里工作了十年。最初她只是做一些出納相關的雜事,在寬窄巷子,她組織活動,接待詩人,寫公眾號推文,最終負責一個新店。新白夜最初是一塊坑地,看著這里從無到有,她找到了滿足感。她用十年與翟永明達成了共識:審美很重要,但需要平衡;生意和內容一定要分開。

最后一夜

7月3日是白夜在成都寬窄巷子的最后一天,他們只是提前在網上發了條推送。推送里寫:“七月已至,即將劃下句點,但不與朋友說再見。”

大家都趕著在晚上來送別,一波又一波,前后差不多一百五十多人,院子里坐得很滿,店里的藤椅、折疊椅、木椅都不夠用了。送別就是喝酒、寒暄、不要傷感,“像周年慶一樣”。有朋友叫翟永明上去跟大家講兩句。她回:“說啥啊,有啥可說的,此時無聲勝有聲。”

白夜寬窄巷子,閉店后十天,這里正在清退。攝影:張潔瓊

關店之后,有待清理的招牌和雜物。 攝影:張潔瓊

2007年秋天,翟永明租下這間三百多平米的院落,左有一小小亭閣,右有一道老墻,院中還有兩顆枇杷樹。當時,政府改造老街區,寬窄巷子剛被規劃為特色商業街。街道邀請了不少藝術家入駐。除翟永明以外,還有設計師、作家入駐。白夜從玉林西路搬到這兒,開始擁抱商業和市場。

2015年,香港國際詩歌節,北島來到白夜,和來自中國臺灣、以色列、日本、美國的四位詩人一起朗誦詩歌。臺下的座位不夠,人貼著墻站,門外也是想進來的人,隔著玻璃墻眼巴巴看著屋內。一個女孩爬上墻,試圖翻進來。白夜的員工跟她說,你要能翻過來,就讓你進來。她真的翻進來了。

這道玻璃墻安裝于2008年,它將白夜與熱鬧嘈雜的商區隔開,屏蔽了街上的拉客聲和川劇的敲鑼打鼓聲。2019年,店租上漲,店長胥明亮提議把墻拆了,不然外界不知道他們在里面做什么,“白夜”是什么。翟永明花了很久的時間下定決心拆掉墻,那意味著更直接地將白夜暴露,用寧靜換取客流量。

2016年,寬窄巷子成為網紅景點以后,客流量大漲。流量為白夜帶來了營收上的增長,那是白夜酒吧賺得最好的幾年。游客總是擠滿整條巷子,舉步不前。有一天翟永明來參加活動,死活擠不進去,她有幽閉恐懼癥,身處人群中令她感到不安,她反應過來,怎么寬窄巷子變成了這樣?在感受外部環境的變化上,她有時很遲鈍。

那時候起,白夜便不會在“五一”、“國慶”假期安排文化活動了。老朋友們日常也幾乎不來白夜喝酒了,人群阻扼了他們來此的欲望。譚靜一直在店里辦公。游客多了,不停有人進店詢問打探,她白天根本做不了文字工作,只能做那些不用動腦的機械型工作。

白夜一直想做爵士樂演奏會,員工們買來音響、調音臺,低價收了一個架子鼓,擺在小舞臺上。可景區的游客,沒有人聽爵士樂,他們青睞的是《成都》。架子鼓放在舞臺上,沒人敲過它。

“我不太會做生意,我現在都懂了,但是讓我做我還是不行,在最高點的時候,就得要離開。”翟永明說。

寬窄巷子店,寬窄巷子32號 攝影:張潔瓊

白夜最后一晚,朋友們拉著翟永明合影。她努力配合,把自己當“人肉背景板”。她一直對鏡頭對準自己有所恐懼。攝影師周嘉賓在白夜拍了兩年的照片,他一直想拍出白夜的藝術家們滿面笑容的單人照。他用鏡頭觀察他們:何多苓總笑,表情最自然;建筑師劉家琨,雖然嚴肅,有時候瞪眼,但也生動。而面對翟永明,想拍到滿意的單人照太難了。當翟永明發現鏡頭對準她一個人時,她會相當地敏感警惕。

“翟老師以前那些照片,肯定都是她的朋友拍的,她在朋友中間不一樣。”周嘉賓說。

翟永明沒停下來過,來的大都是她的朋友,她來回走動,挨個跟朋友打招呼,向他們解釋白夜閉店的原因。她講,本來就想搬了,沒下定決心,現在租金漲了一半,就干脆搬走了。有朋友寬慰翟永明:“早就該關了。”

白夜一直是收支相抵的狀況。用酒水來供養整個店的支出,一場活動包括嘉賓的差旅費、燈光音響租賃費、給嘉賓的費用。疫情以來,寬窄巷子成空巷子,酒水賣不出去,活動也受到種種限制,寬窄巷子的不少酒吧都撤離了,而白夜花了兩年才撤出這里。

翟永明有意弱化關店的意味,“現在的人你知道的,都是比較浮躁,你一說關了他以為你徹底關了,新白夜的人就跟我說,千萬不要說關店。”

寬窄巷店開張第二個月時,碰上汶川大地震,成都也余震不斷,翟永明每天守在店里,一個游客也沒有,她依舊守著。一個吧員想要離開,走之前他跟她說,他每天站在街上看,巷子那頭沒人,這頭也沒人,店要做不下去了。翟永明要留下,“有朋友還是經常要來,還有活動想做,而且房租也沒那么貴。”等了三個月,寬窄巷子才開始有本地游客光顧,又等了三年,才恢復生機。

白夜一貫的理念是往積極的方向去想。“其實白夜這么多年,肯定會遇到各種問題,但最后總有解決辦法......我們當時的判斷是很快就恢復。白夜如果當時就退出了寬窄,沒有完全銜接好,那其實也不重要的,它總會有一個新的空間,白夜肯定會繼續一直存在。”白夜寬窄巷子店的店長胥明亮說。他四十多歲,講話真摯但謹慎,從2008年起就來到白夜工作,是寬窄巷子店的店長。

進取與反抗

翟永明從祖輩的故事那里得出一個樸素的啟迪:錢,是留不住的。她的外公,事業興旺時,在成都擁有一條街的鋪面,病逝時,所有的財產被族長用一口鑲珍珠的高級香檀木棺材給置換了,什么都沒給家人留下。

她的父親,是一個財務會計,但愛好文學。在特殊年代,床下藏了幾本書,那幾本書成為了她和哥哥姐姐們的文學啟蒙,她成為了詩人,大姐成為了編劇。他一直堅持工作,等到退休以后,開始自由公開地寫作。

翟永明從小受家人影響,她經常看姐姐寫在筆記本上,模仿莎士比亞十四行詩的習作。她的表哥職業是報紙編輯,也寫詩。1976年,翟永明上大學,學習激光專業。她在大學里寫詩,只是一種純粹的消遣。直到大學畢業,被分配到成都物理技術研究所工作,她才進入到有意識地寫作階段。

翟永明的寫作需要外部現實的刺激。早期,她寫的都是與親情相關的抒情之作。1983年,工作的不如意以及與家人之間的緊張關系讓她陷入低迷。在這期間,她寫出《女人》組詩,當時詩刊的主流都是追憶童年的感傷之作。迫于環境,《女人》無法發表,翟永明用物理所的油墨,給自己印刷了20本《女人》,它們最初只在朋友之間流轉。1986年,《女人》在《詩歌報》上刊發,并令翟永明在詩歌圈里名聲大噪。

文學引領她找到了一個共同體。當時,成都從邊緣到中心不過幾公里,活動范圍小,人口流動被限制,文學藝術的愛好者們總是聚在一起喝酒聊天。翟永明也樂于把她在物理所的單間宿舍提供給朋友聚會,等她下班時,宿舍里已經坐滿了人。

隨著詩人身份的確立,她與“單位”的矛盾越來越難以調和。她本就厭倦了枯燥的工作模式和復雜的人際關系,而她的穿著打扮、同社會閑散人員的交往也令單位感到不滿。她決心辭職。她說:“八十年代的時候一切都比較容易,像我這個個性,我說走就走了。”

辭去體制內的工作以后,翟永明四處打零工,她不再能接受朝九晚五的穩定工作了。她去美國呆了一年半,寫不出東西,回到成都,她開始主動尋找一種生活方式。她給自己劃定了一個界限,要保證自己能夠寫作。這要求她在現實中尋找出路,又要同現實保持距離,以免被瑣碎的生活淹沒。

書店太遁世,餐館太瑣碎,最終她選擇了開一間酒吧。

1998年冬天,翟永明路過家附近的一個大門緊鎖的服裝店,在一個丁字路口,向前是玉林西路,通向寬闊的馬路,右邊是一條小街,兩邊居民樓林立。她只考慮了一分鐘,就從卷簾門上揭下了招租廣告。她決定盤下這家店。

翟永明和朋友們

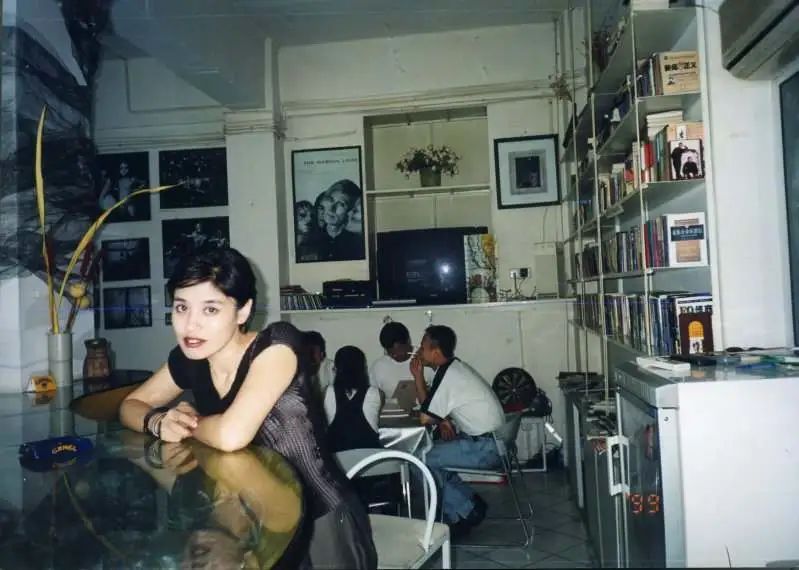

1999年,翟永明在白夜

90年代市場經濟激發了人們的物質欲望,事業心強、有冒險精神的朋友都去北京、上海了,剩下的大都是些與進取的時代精神格格不入的迷茫者。“白夜”是一個進取與反抗的時代產物。它一面契合了90年代下海創業的浪潮,另一面,在公共空間都是茶館、餐廳的成都,酒吧是一個新鮮的詞語,白夜的設計又頗有反叛和挑釁的色彩。

建筑設計師劉家琨用錫鐵敲了塊招牌,中間制造一種剝落的視覺感,露出俄羅斯芭蕾舞演員巴希利科夫的肖像——一個裸著上半身的男人,昂著腦袋,一臉陶醉。在白夜的經營上,則發揮了翟永明注重實用的性格。六十平方米的酒吧,她塞進了一個書店和一個賣首飾的柜臺。

擁有一個現實身份

寬窄巷子店關門十天后,我在翟永明家附近的一個茶室見到了她,這是一家室內面積五百多平的茶室,位于新城區,幾年前翟永明從市中心搬到了這里。她習慣住在成都邊緣,80年代在研究所里住宿舍,旁邊是田野,現在那里成了一環。1998年,她和何多苓住在玉林路,也是邊緣,現在是二環。2009年,她搬去世紀城附近,又到了邊緣,在繞城高速外。

坐在茶室的翟永明有種如釋重負后的輕松。茶室的店員走過來提醒她,茶室要閉店了。她看看手機,時間是晚上10點剛過。她打趣說:“你們老板還說要在這里開個酒吧,開酒吧閉店時間這么早,先把時間延長到12點再說。”

在涉及錢的事情上,翟永明幾乎沒賺過。去年,老白夜位于玉林西路的店面空了出來,這里誕生了最早也最令人懷念的白夜,但在2013年因房租到期而閉店。翟永明立刻重新租下了這家店面,事后細想,房東一定看出了她很想要,她連租金也沒商議一下。

這次重新開業,招牌上裸著上半身的男人換成了何多苓的畫《第三代人》。《第三代人》由畫家何多苓和艾軒在1984年共同繪制,畫中人有翟永明、建筑家劉家琨、畫家周春芽、張曉剛。

回歸前,白夜的幾個股東一起商量招牌,大家都認可將《第三代人》直接印在招牌上,有紀念意義。翟永明不贊成,她不想讓自己的畫像高掛在此,被街區走過的陌生人凝視。最后大家商量出一個辦法,將《第三代人》里的人模糊化,打上馬賽克,再掛起來。

玉林路的白夜像一個“第三代人”紀念館。招牌是那幅畫,沙發背后也掛著“第三代人”復制品。還有詩人們贈送給翟永明的手稿、剪報。曾經的老白夜因為局促而離開,現在,這里顯得空蕩。書柜沒有了,書沒有了,桌上放著七八本翟永明的書和詩集。靠墻有一張投影,有一個女孩對著麥克風彈唱,唱了半小時,她便背起吉他,匆忙離去。

1998年的白夜

2021年回歸后的白夜。攝影:張潔瓊

這些年,翟永明一直堅持穩定的創作量。她有固定的寫作時間,鮮少在公共場合寫作。寫作是她最私密的生活。1998年開辦白夜酒吧之前,她寫出了《周末與幾位忙人共飲》等作品,詩風較之以前大變,語言硬朗,不僅接了地氣,也調動和打開了自己。她嘗試寫散文和隨筆,以白夜為題先后出版了《白夜譚》和《以白夜為坐標》。

翟永明的朋友、作家何小竹說:“白夜酒吧的經營,讓作為詩人的翟永明有了一個現實的身份。這個身份促使(甚至逼迫)她不能置身事外。工商局、稅務局、勞動局、文化局、衛生防疫站、公安派出所、街道辦事處,這些部門,作為詩人可以回避,但作為酒吧經營者,卻絕對無法回避。”

最近幾年,翟永明很少去白夜了,只在活動和朋友聚會上才會出現。她的寫作也進入了一個新的階段。最新一本詩集《全沉浸末日腳本》聚焦于宇宙引發的哲思上,詩人韓東評價:“近年來翟永明的寫作更加孤絕、我行我素,遠離紛擾已深入到某種難測之境。”

她說,她預備退休了,慢慢放手,把白夜交給年輕人去經營,她想把時間都拿來寫作,就像她父親退休之后的生活。

“濟州島風”

這幾天,新白夜下午幾乎沒什么人,有一對情侶在辦公。女孩的筆記本電腦頁面是“鐘薛高絲絨可可口味”的海報。我在白夜的那幾天,每天都能看到妝容精致、相伴而來的小紅書博主,在門口拍照。

還有四個女人在開會,7月末,她們將在新白夜舉辦一個新裝發布會,商議屆時KOL和網紅如何排座位,入口處的柵欄需要多寬,如何將一幅美國油畫印在衣服吊牌上。她們說,想呈現美。

視覺文化已經滲入成都的生活。去年,新白夜開張沒多久,一個小紅書博主發了幾張白夜的照片,那之后的兩三個月,白夜成為了網紅打卡點。一時間,白夜被刷到了大眾點評熱門榜的第一名,咖啡成了店里的主要收入。

新白夜,純白的墻面,極簡的風格,里面的家具擺設也都以黑白配色為主。吸引拍照愛好者來此。小紅書上,網友們稱之為“濟州島風”。

白夜的設計師,新白夜主理人閻星覺得,白夜的美學符合何多苓和翟永明一直以來的審美。“何多苓喜歡灰調和極簡的風格。”

整面玻璃墻是一種主動的敞開和展示:老白夜臨街的落地窗,寬窄巷子店的玻璃書房。玻璃是需要維護的,寬窄巷子店的玻璃,每年都要清潔,時間久了,玻璃之間的縫隙漏雨,暴雨時如室內瀑布一般。

新白夜。攝影:張潔瓊

何多苓是白夜繞不開的人,他參與創辦了白夜,新白夜的設計出自他的指導。他告訴建筑師團隊,白夜作為環境的外來者,要主動放低姿態,放低自身的各種要求,以求最大程度地與社區共生。

閻星小時候跟何多苓學過一段時間畫畫,深受何多苓的影響。她大學學的動畫,畢業后去了成都一家雜志工作。翟永明鼓勵她做海報,翟永明的方法是潤物細無聲的,她從不提要求,但會發國外好看的海報給閻星看。而何多苓看閻星的設計,會精確地指出海報上多出的一道線。

翟永明和何多苓跟閻星傳達了一個理念,海報首要的是傳遞信息,其次是美。這是她未能從翟永明、何多苓身上繼承的,她總是過分在意視覺,而忽略內容。何多苓推崇實用性帶來的美。在《十三邀》里,何多苓說,兵器的美最大限度體現了自然的美,因為它絕對實用,不增加任何裝飾。

這種實用性在翟永明身上體現為一種對世俗感的熱愛。翟永明一直覺得新白夜太像美術館,缺少生活氣息,“這樣留不住人。”她試圖添置一些物件來豐富這里,于是她找了一位花商,在咖啡館的一隅擺幾簇花來售賣。譚靜告訴我,生活中,翟永明喜歡看奈飛的劇,曾推薦《魷魚游戲》《虛構安娜》給她。翟永明害怕當眾演講,譚靜就接過了活動主持的任務。

何多苓(左一)和翟永明(左二)

新白夜延續了翟永明創辦白夜時的理念。嵌入進一個社群,同時保持雅致。附近居民家里養的小狗尾隨著客人,光明正大走進來,往地板上一窩,等著店員給它喂水喝。店外延展出一條連廊,兩三桌老頭在下象棋,門口的空地前,孩子們在扔沙包。店內則是另一番風景,墻上掛著青年藝術家的布面畫;二樓隔間的每一面墻擺放了兩米高的書柜,陳列著小說、詩集、畫冊。

兩個月前,翟永明在白夜做了場兒童詩歌工作坊,參與的都是附近的小學生。工作坊內容很簡單,翟永明讓他們看幾副畫,根據感受寫一首詩,她再修改。孩子們站起來朗讀自己寫的詩,用成年人的語調,淡定沉穩,面無表情,幾乎聽不出稚氣了,真是令人遺憾。但詩里留存了他們的天真。詩被翟永明貼在了白夜附近的詩歌墻上。

周五,白夜新空間的講座,翟永明邀請了好友藍慶偉講“美術館的秘密”。我見到了何多苓,接近晚上九點,雨越來越大。何多苓姍姍來遲,他跟幾個朋友將桌子拼在一起,在不同的區域走來走去,一會兒到他的學生那里坐下,一會兒去他的老朋友身邊喝酒。翟永明跟店員坐在桌前商量著買一些新的擺件。不時有朋友來訪,她便走過去跟對方寒暄一會兒,寒暄完,她繼續處理瑣事。

連廊下下棋的老頭。攝影:張潔瓊

白夜·花神咖啡館里的狗。攝影:張潔瓊

譚靜是那場講座的主持,她長著一張棱角清晰的臉,身穿黑色包臀裙和平底鞋,站在空曠而干凈的藝廊里,從容地做了開場白。譚靜對新白夜的員工們幾乎了如指掌,極力調動所有人的才華。這些新一代的文藝青年,有的可以畫插畫,有的可以設計吧臺背部裝飾。

在白夜,我認識了一個年輕的熱愛文學的調酒師。盡管在白夜工作,他覺得翟永明的生活離他很遙遠,我聊起翟永明怎么教孩子寫詩,勾起了他的興趣,“你應該問問翟老師,為什么小孩子可以寫很好的詩,還有她認為什么是好詩?”

最后,我們得出一個結論,孩子也可以是詩人,但他們身邊缺少一個像翟永明這樣捕捉詩意的人——她收藏中學時期朋友寫給她的書信,她出錢買年輕藝術家為她畫的畫像,她鼓勵作家朋友畫畫,畫家朋友寫詩。

第二天,成都出現了確診病例,我狼狽地坐上飛機,逃出成都,以防被滯留在這里。關于什么是好詩的問題,不必親口問出了。四十年前,翟永明在《女人》就回答了:

“現在才是我真正強大起來的時刻。或者說我現在才意識到我周圍的世界以及我置身其中的涵義。一個個人與宇宙的內在意識——我稱之為黑夜意識——使我注定成為女性的思想、信念和情感承擔者、并直接把這種承擔注入一種被我視為意識之最的努力之中。這就是詩。”

(題圖:玉林西路的白夜

除標注外,圖片由受訪者提供。)

采訪、撰文:張潔瓊

原標題:《翟永明和她的空間:白夜寬窄巷子閉店之后》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司